1956年“图书馆为科学研究服务”方针的历史审视

2017-01-04谢欢

谢 欢

1956年“图书馆为科学研究服务”方针的历史审视

谢 欢

1956年“图书馆为科学研究服务”方针是为响应国家“向科学进军”口号而制定的,该方针的直接效果是加快当时图书馆旧藏整理速度,促进馆际合作发展,促进书目、索引、联合目录的编制;附带效果是促进20世纪50年代图书馆学研究和图书馆事业人才的培养。然而,由于政策宣传过于强调图书馆为科学研究服务,该方针在执行过程中忽略了普通群众的需求及服务,产生了一些意外效果。“图书馆为科学研究服务”方针的制定及执行历史对当下的借鉴意义表现在:保障民众普遍均等的图书馆权利是制定各项图书馆政策的永恒基石,图书馆政策的制定和执行一定要因时、因地、因馆制宜,要重视图书馆政策的事前、事中、事后评估。图1。参考文献47。

图书馆政策 “图书馆为科学研究服务”方针 向科学进军 中国图书馆史 1956

现代意义上的图书馆是为适应现代文明发展而产生的,自其诞生之日起,就与国家或地区的政治、经济、文化有着密切的联系。作为现代社会发展中不可或缺的一个重要环节,社会上每一种新的思潮或理念的产生都会对图书馆的发展产生重要的影响[1]。这些影响主要体现在各种图书馆政策上,可以说,与图书馆发展有关的每一项重大方针政策的制定,都是当时特定社会环境的反映。有些政策对于推动图书馆事业发展及社会进步都产生了重要的作用,但是有些政策由于执行过程中出现了一些偏差,其弊端亦逐渐显现,需要重新审视,如1956年伴随着国家“向科学进军”口号制定的“图书馆为科学研究服务”方针。本文通过对“图书馆为科学研究服务”这一方针政策的历史审视,考察1950年代中国图书馆事业发展情况,同时通过对该政策的深入剖析,总结图书馆在制定方针政策时需要注意的事项,为今后图书馆政策研究、制定及执行提供借鉴。

1 “向科学进军”与“图书馆为科学研究服务”政策的时代背景

1.1 “向科学进军”口号的提出

1949年10月1日,中华人民共和国成立,到1955年下半年,伴随着社会主义改造任务逐渐完成,我国即将进入大规模的经济建设时期,科学技术和知识分子的作用愈显重要。此前因忙于国民经济的恢复、社会主义改造等而来不及抓的知识分子问题,逐渐摆到中国共产党及新生政权的突出位置[2]。1955年11月23日,毛泽东召集中央有关部门负责人开会讨论知识分子问题,成立了由周恩来负总责的中央研究知识分子问题的十人领导小组,不久该小组便在全国范围内就知识分子问题开展调研,并起草了《中共中央关于知识分子问题的指示草案》[2]。1956年1月14日,中共中央关于知识分子问题会议在中南海怀仁堂举行,周恩来在代表中共中央作的主题报告《关于知识分子问题》中提出了“向科学进军”[3]的计划。1月20日,在知识分子问题会议最后一天,毛泽东做总结发言,号召全党努力学习科学知识,同党外知识分子团结一致,为迅速赶上世界科学先进水平而奋斗[4]。中共中央关于知识分子问题会议召开后不久,周恩来在1956年1月30日召开的“中国人民政治协商会议第二届全国委员会第二次全体会议”上所作的政治报告中再一次提出了“我国人民,首先是知识分子已经到了向现代科学大进军的时候”[5]。由此,全国各行各业正式吹响了“向科学进军”的号角。

1.2 20世纪50年代苏联模式对中国图书馆事业的影响

伴随着中华人民共和国的成立,马克思主义成为根本指导思想,尤其是随着“一边倒”政策的实施,全国各行各业开始学习苏联,图书馆事业也是如此。苏联图书馆事业的核心特征是:(1)国家性质。由国家领导和组织全国图书馆事业的发展,由集中领导全国图书馆事业的专门机构负责制定全国图书馆事业发展的统一原则、共同法令、经费预算、人员培养等。(2)强调图书馆工作的政治性(思想性)。图书馆事业的国家性质决定了图书馆事业发展必须与国家利益相结合,因此“始终不渝地强调图书馆工作的政治性”[6],强调思想性、阶级性,就成为苏联图书馆事业的又一核心特征。

在苏联模式的影响下,20世纪50年代中国图书馆事业开始进行“社会主义改造”。不少民国时期的私有图书馆或合并、或撤销,如上海合众图书馆与上海图书馆合并;同一地区的不少公立图书馆为便于集中管理也开始合并,如南京的原中央图书馆与江苏省立国学图书馆合并成南京图书馆。而在具体的工作中,图书馆界也开始把图书馆改造成“思想阵地”“党领导下的无产阶级革命事业的齿轮和螺丝钉”;同时明确了图书馆事业发展的指导原则,必须“以毛泽东思想为指导,以党的方针任务为依据”[7]。由此,当 1956年全国吹响“向科学进军”的号角时,图书馆界迅速围绕这一目标行动起来,就相关问题展开讨论。

1.3 “图书馆为科学研究服务”方针的制定

周恩来在1956年1月14日《关于知识分子问题》报告中明确指出“为了实现向科学进军的计划,我们必须为发展科学研究准备一切必要的条件。在这里,具有首要意义的是要使科学家得到必要的图书、档案资料、技术资料和其他工作条件。必须增加各个研究机关和高等学校的图书费并加以合理的使用,加强图书馆、档案馆、博物馆的工作,极大地改善外国书刊的进口工作,并且使现有的书刊得到合理的分配。”[3]由此,文化部、学术界、图书馆界开始就图书馆如何为科学研究服务展开相关研究讨论:

1月31日,《科学通报》2月号出版,该期刊发中国科学院图书馆撰写的《中国科学院图书馆五年来的工作》一文,提出“今后工作应该密切结合科学研究工作需要,充分而及时地供应研究工作需要的文献资料,以协助科学研究工作胜利地完成国家交给的任务”[8]。2月18日,天津文化局制定《改进与充实天津市人民图书馆为高级知识分子服务的初步草案》。是月,内蒙古图书馆为了配合向科学进军拟定了科技图书采购计划等[9]。3月19日,湖北省图书馆邀请武汉图书馆、武汉大学图书馆学专修科及武汉大学、华中师范学院、华中工学院等高校图书馆负责人举行了“武汉地区图书馆工作者‘为科学研究服务’”座谈会,商讨图书馆为科学服务的诸多问题,并推定武汉大学图书馆学专修科就相关问题展开专门的研究[10]。

4月10日,《图书馆工作》第2期出版,该期卷首文章便是北京图书馆戚志芬撰写的《图书馆应积极配合科学研究工作》一文,指出“图书馆如何配合科学研究工作,是当前图书馆在制定工作计划时,首先应该考虑的问题,是图书馆工作中首先应该具体实践的问题”[11]。同期还刊发了关于中科院图书馆、中国人民大学图书馆、北京图书馆参考研究组为科学研究服务情况的报道。

5月6日,《光明日报》刊发了复旦大学图书馆为科学研究服务的通讯报道[12]。5月10日,四川省文化局召集四川省图书馆、成都市图书馆及成都地区大专院校图书馆馆长座谈,研究为科学研究服务及开展馆际互借的问题[9]。5月11日,《人民日报》刊发向达《科学研究工作需要充分的图书资料》一文,就图书馆在“向科学进军”中的责任及具体工作提出了建议[13]。5月 22日,《光明日报》发表赵燕生[14]、李钟履[15]讨论图书馆如何为科学研究服务的文章。6月10日,《光明日报》头版发表社论《充分利用现有科学图书资料》,指出“为了使科学研究工作得到必要的图书资料,各大图书馆的确应该有计划、有系统地搜购有关科学研究的重要图书”[16]。同版还开设“图书馆积极为科学研究工作服务”专栏,报道重庆、成都、上海等地图书馆为科学研究工作服务情况[17]。

6月16日,《光明日报》头版报道北京图书馆为科学研究服务情况[18]。6月30日,《人民日报》刊发舒新城在全国人大三次会议上根据实地调研所作的讲话《关于图书资料的一些问题》,提出“图书资料的整理、供应、保藏,是开展科学研究尤其是社会科学研究的重要条件”[19],并指出了当前图书馆在资料收集方面存在的一些问题。

《人民日报》和《光明日报》是中国最具影响力的两份报纸,在1956年5月和6月这两个月内如此密集地刊发与图书馆有关的社论、报道,这在我国图书馆事业发展史上并不多见,由此也反映出当时国家对图书馆在“向科学进军”中作用的重视。1956年7月5日至13日,文化部在北京召开全国图书馆工作会议。图书馆工作如何为科学研究服务成为本次会议的中心议题,时任文化部副部长丁西林、刘芝明,中科院副院长陶孟和等人出席会议并围绕图书馆为科学研究服务作了大会发言。与会代表讨论了文化部社会文化事业管理局向大会提出的《明确图书馆的方针任务,为大力配合向科学进军而奋斗》报告,一致认为图书馆是向科学进军的有力武器,是科学研究工作者的良好助手,必须动员和发挥一切力量,共同为使科学赶上世界先进水平而努力。会议最后确定了图书馆工作的两项基本任务:一是向广大人民群众广泛流通图书,传播马克思列宁主义,开展文化教育服务;二是向科学研究工作者提供图书资料,为科学研究服务,促进科学的迅速发展[20]。

自此“图书馆为科学研究服务”作为图书馆工作的一项方针任务被正式确定下来。

2 对“图书馆为科学研究服务”方针的认识

1956年全国图书馆工作会议是将“图书馆为科学研究服务”作为图书馆“方针任务”通过的,其性质属于图书馆政策,且是非符号(象征)性的实质政策。从1956年7月全国图书馆工作会议通过的决议来看,“图书馆为科学研究服务”这一方针政策可以从如下四个方面理解:

(1)目标取向。每一个政策都有明确的指向,都旨在实现一定的目标。为了更好地实现这一目标,通常都会细分一些子目标。就“图书馆为科学研究服务”而言,其目标取向是为全国科学研究工作提供文献保障。在这核心目标之下,包括图书资料的整理、国外科技资料的征订、图书资料的共享、科学研究参考服务等一系列子目标。

(2)执行对象。1956年全国图书馆工作会议确定的“图书馆为科学研究服务”方针任务并未要求所有图书馆都执行,考虑到当时图书馆的性质、基础、读者及其需求情况,建议该方针任务由省级以上公共图书馆和专业图书馆承担。市县级及以下图书馆还是以大众服务为主,本地科学研究人员确实有文献需求,可通过馆际互借等方式来满足。

(3)执行原则。执行“图书馆为科学研究服务”方针的原则包括:1)全面规划、联系合作;2)充分利用各图书馆现有基础,挖掘潜在力量;3)因时、因地、因馆制宜,力求切合实际,发挥图书馆更大的作用。

(4)主要任务。“图书馆为科学研究服务”主要任务包括:1)大力开展科学、技术图书杂志的借阅工作;2)积极做好藏书整理、补充与调配工作;3)积极改进现有的目录组织;4)迅速加强书目参考工作;5)加强和改善图书馆的领导[21]。

3 “图书馆为科学研究服务”方针效果评估

政策评估是政策分析中必不可少的一项环节。政策评估的方式很多,使用较多的是效果评估,即对某一政策执行之后所取得的效果进行评价,从而判断该政策的价值。政策效果可以分为直接效果、附带效果、意外效果三大类,1956年“图书馆为科学研究服务”政策施行后的效果也可以从这三个层面予以考察。

3.1 直接效果

某项政策的直接效果是指该政策执行后所产生的直接作用。1956年7月13日,全国图书馆工作会议召开后,“图书馆为科学研究服务”这一方针政策得到了很好地贯彻与执行,该政策对我国当时图书馆事业的发展产生的直接作用主要有以下几个方面。

3.1.1 加快旧藏整理速度,促进馆际合作发展

1956年1月16日,即在周恩来全国知识分子问题会议讲话后的第三天,文化部就发出《关于清理公共图书馆积存旧书成立交换书库问题的通知》,各图书馆为响应周恩来会议讲话及文化部所发通知,采取了一系列重要措施整理旧藏。由于诸多原因,有些图书馆因抗战、解放战争而“打包”的图书至1956年仍未开包,有些图书馆在解放战争中后期接收的大量图书也未开始整理。可以说,在中华人民共和国成立初期,我国图书馆到底有多少“家底”,图书馆界自身也不是很清楚。从1950年代初期开始,各图书馆虽然也整理了一些旧藏,但进展缓慢。据不完全统计,1955年底全国公共图书馆积压的图书共达1000万册,占当时全国公共图书馆全部藏书量的三分之一[22]。1956年1月周恩来讲话后,特别是7月“图书馆为科学研究服务”这一方针制定后,各图书馆大大加快了整理旧藏的步伐。如中科院图书馆用时45天整理旧藏10万余册;河南省图书馆从7月起,经过半年的时间整理出线装古籍30余万册;湖南省图书馆从1956年10月开始用了一年多的时间整理古籍10万册;南京大学图书馆在1956年下半年开学较短的时间内核对整理了近80万册书刊,复旦大学、中山大学等图书馆也都整理了数十万册书刊[23]。

在整理旧藏的过程中,不少图书馆发现了两个广泛存在的问题:第一,馆藏结构不合理。具体表现:在复本收藏量上,有些图书馆某种图书的复本量非常多,而有些图书馆却一本都没有购置到;在内容上,有些图书馆所藏的文献在该地区几乎没有读者,利用率非常低,但是对该文献需求较高地区的图书馆却未收藏该文献。第二,为了解决周恩来报告中提出的资料短缺问题,图书馆加大购置科技类图书尤其是外文文献的力度,但是在采购的过程中存在很大的盲目性。北京大学邓衍林教授在1957年5月的文化部图书馆专家座谈会上就专门指出该问题“图书馆界的图书采购,存在抢购乱购之风,尤其对于购置外文图书,更缺乏系统性”[24]。为此,1957年7月,国务院通过了《全国图书协调方案》,选择一些藏书较丰富、较有基础的图书馆作为全国性或地区性的中心图书馆。中心图书馆成立后,在调拨和交换复本书、改善不合理的馆藏、开展外文书刊的采购分工与协调、馆际互借与合作方面取得了显著的成绩[25]。

3.1.2 促进书目、索引、联合目录的编制

读者为了更好地利用图书馆资料,就需要使用书目、索引等各种参考工具书。1956年,“图书馆为科学研究服务”方针确定后,各图书馆为便于科学研究人员查阅资料,结合各馆馆藏整理工作,编制了大量的专题书目及书刊资料索引。尤其是各种联合目录的编制,为促进全国或各地区图书馆资源利用奠定了重要基础。

我国古代虽然也有类似联合目录的编制活动,如清代四库全书总目等,但真正现代意义上的联合目录的编制则是要到20世纪20年代,1929年出版的《北平各图书馆所藏中文期刊联合目录》可能是我国最早的联合目录[26]。1949年以后,各地虽然也编制了一些联合目录,但都是区域性或专题性的,且数量不多。1956年“图书馆为科学研究服务”方针制定以后,联合目录编制工作进入了一个快速发展时期,如武汉地区的图书馆学会为了给科学研究工作者提供必要的图书资料,由湖北省图书馆牵头联合二十余所图书馆共同编制了一份期刊联合目录,收录中外期刊5900余种[27];南京图书馆协调主持编制了“南京三大系统图书馆外文科技期刊联合目录”(1957年7月出版)[28]。据不完全统计,截止到1957年底,除去已编就的联合目录,各地图书馆正在编或计划编制的联合目录就有17种之多[29],超过了以往任何一个时期。1957年《全国图书协调方案》的颁布更是明确指出促进全国图书协调的关键工作之一是联合目录的编制,编制联合目录是图书馆为科学研究服务顺利开展的重要保障。而1957年9月全国图书联合目录编辑组的成立,更是将全国性的联合目录编辑工作推向了一个新的高潮,该小组成立不久便于1958年出版了《全国西文新书通报》以协调全国图书馆的外文新书采购工作。截止到1964年,该编辑组共出版联合目录22种,其中综合性期刊联合目录4种,专科性图书联合目录18种。除该小组外,科学院系统和其他单位也编制出版相关联合目录。截止到1967年,全国出版各种联合目录的数量达到了300多种[30](151-152)。这些联合目录对我国图书馆事业的协调发展起到了巨大的作用。

3.2 附带效果

附带效果是指某项政策实施过程中对非直接相关的组织、个人等产生的作用。1956年制定的“图书馆为科学研究服务”方针主要针对的是图书馆实践,但是该方针在执行过程中,不仅为当时我国图书馆的主要任务和事业建设确定了新的价值取向,而且还为图书馆学研究带来了一个“难得的契机”[30](34)。这也形成了“图书馆为科学研究服务”政策的附带效果——促进20世纪50年代我国图书馆学研究及人才培养。

3.2.1 促进图书馆学研究

1956年“图书馆为科学研究服务”方针施行不久,就有学者敏锐地指出,在向科学进军过程中除了要做好为科学研究服务之外,还必须做好向图书馆学、目录学进军,坚持理论联系实际,总结图书馆为科学研究服务实践中的实际经验,“并把这些经验系统化起来,提升理论,以丰富我国图书馆学的内容”[31]。中国科学院图书馆馆长顾家杰在1957年也建议,图书馆向科学进军中必须“组织图书馆学研究”[24]。确实,不少图书馆在为科学研究服务实际工作中,都意识到了学术研究的重要性,很多图书馆为此成立了专门的科学方法部(或研究部),就整理旧藏及编撰书目、联合目录等实际过程中遇到的问题进行专题研究。与此同时,不少学者还对实际工作加以理论总结,如南京图书馆钱亚新根据编撰联合目录的经验撰写《联合目录》讲义,对联合目录的性质、分类、作用,联合目录编制过程、步骤等做了详细的论述,而讲义中提出的“全国性联合目录网、编制全国性中外文书刊联合目录、设立区域中心”[26]等设想与后来的CALIS、CASHL等高度一致,这也反映了当时研究的超前性。据不完全统计[32],这本《联合目录》讲义可能是我国第一部系统阐释联合目录理论及实践的研究成果。1957年可谓联合目录研究的高潮,是年《图书馆学通讯》(《中国图书馆学报》前身)第6期上就刊登了相关研究文章7篇。

除了联合目录之外,实际工作中的分类、排检、图书采访、编目等也都成为当时研究的重心。如科技期刊的分类,此前不少图书馆都是按照图书分类的方法进行。但是随着“图书馆为科学研究服务”方针的施行,科技期刊订购数量大大增加,按照图书分类方法来进行期刊分类无疑行不通,为此不少图书馆开始探讨专门的期刊分类方法;又如整理期刊旧藏时发现,以往基本都是按照笔画排列,但是为了更好地为科学研究服务,不少图书馆开始探索按科技期刊主题进行排列[33]等等。

当时,图书馆学研究重镇——设有图书馆学专业的武汉大学、北京大学,为响应图书馆向科学进军也开展了一些专门的研究,如上文提及的武汉大学图书馆学专修科专门针对武汉地区图书馆为科学研究服务的诸多问题展开的研究;北京大学成立专门的科学研究小组,开展相关科学研究活动[34]等。此外,各种专门的科学讨论会、座谈会也在各地区举行,其中影响最大的无疑是1956年12月在南京举办的第一届图书馆学科学论文讨论会,苏联专家雷达娅,我国著名图书馆学家杜定友、王重民等,以及来自全国11个省市63个图书馆的100多位图书馆工作者参加了这次讨论会。为鼓励图书馆学研究,当时业界最重要的一份刊物——《图书馆工作》从1957年开始专门增加了图书馆学、目录学和图书知识等理论知识介绍。与此同时,北京图书馆还专门组织力量编辑“图书馆学译丛”系列图书,介绍苏联图书馆学、目录学实践及理论研究成果。

1956年“图书馆为科学研究服务”方针的制定与施行,对20世纪50年代中后期开始形成的图书馆学、目录学研究高潮有着直接的影响。

3.2.2 促进图书馆事业人才的培养

1949年以后,全国开设正规图书馆学专业的高校只剩下北京大学与武汉大学两所。1956年“图书馆为科学研究服务”方针开始施行,各图书馆明显感觉到人才的不足。杜定友就曾提及某省级图书馆有干部106人,其中图书馆学专业出身的只有4人,这种不合理的人才结构不仅不能很好地为科学研究服务,而且影响了图书馆事业的长远发展。因此他提出要“提高图书馆干部的水平,大型图书馆还要有专职研究员的配备,必须有为科学研究服务的专职干部,才能更好地为科学研究服务”[35]。中国科学院图书馆馆长顾家杰在文化部图书馆专家座谈会上也呼吁加强“干部的培养”[24],以便于图书馆更好地为科学研究服务。文化部亦逐渐意识到了这个问题,所以在1957年3月,文化部社会文化事业管理局联合北京大学、武汉大学等6家单位在南京图书馆举办第一届“全国省市图书馆工作人员进修班”。学员是来自全国45个以上省市公共图书馆的采编、书目参考部门的负责人员和业务骨干,以及省辖市图书馆的领导干部,共计78人,绝大部分都是水平较高、经验较多的干部。学习内容包括采访、编目、书目以及参考工作等。担任讲课教师的有丁志刚、王重民、邓衍林、刘国钧、汪长炳、杜定友、钱亚新、吕绍虞、陈中凡、陈瘦竹、陈鸿舜等[36]。除了全国性的培训班之外,各地方也举办了相关的培训班,如福建省图书馆为帮助馆员“掌握管理图书的方法,发挥图书资料潜力,更好地为科学研究服务”[37],专门举办了科技图书资料管理人员学习班。除参加集中培训、学习外,不少图书馆员还制定了个人的向科学进军规划,如浙江图书馆黄景行就制定了《我向目录学和有关科学文化进军的五年规划》[38],提出加强对苏联图书馆学、目录学知识的学习和研究。

“图书馆为科学研究服务”方针在全国范围内的施行,大大激发了对图书馆从业人员专业技能的需求,全国及地方性的培训班的举办,为提升图书馆从业人员专业素养提供了重要途径,为之后我国图书馆事业的发展奠定了人才基础。

3.3 意外效果

意外效果是指某项政策在执行过程中出现了一些偏差,使得最后结果超出政策制定主体的预料。1956年7月全国图书馆工作会议上除“图书馆为科学研究服务”外,还指定普及文化教育服务也是图书馆的任务,并明确指出“两者同样重要,不可偏废”[20],然而在实际的政策宣传中出现了偏差。1956年7月13日全国图书馆工作会议召开后不久,为促进图书馆加快配合向科学进军进程,7月22日,中科院副院长陶孟和在《人民日报》撰文强调“图书馆要为科学家服务”[39];7月24,《光明日报》头版再次发表社论《图书馆为科学研究服务》,强调“图书馆提供科学研究工作所需要的图书资料,是向科学进军的首要条件”“改变图书馆工作的落后状态,加强为科学研究服务,是当前刻不容缓的事情”[40];8月 28日,《人民日报》头版刊发《向科学进军中的图书馆工作》社论,重点强调图书馆如何为科学服务[41]。

除了《人民日报》《光明日报》这两家全国“主流媒体”外,各地地方报纸也是密集地宣传、强调“图书馆为科学研究服务”的重要性与紧迫性,这无形之中给图书馆界传递了一个错误的“信号”,使得不少图书馆将为科学研究服务变成图书馆的核心任务,甚至是唯一的核心任务,即使有些规模较小、无法承担为科学研究服务的县市图书馆为适应潮流也将其重心置于为科学研究服务之上,以致不少县图书馆逐渐对其自身定位“模糊不清”[30](40)。具体表现有:

(1)不少本该以服务普通大众为主的图书馆纷纷加入到为科学研究服务的大潮中,设立专门的阅览室,然而服务效果并不好,与此同时,原有的针对普通大众的服务却没开展好。如1956年“图书馆为科学研究服务”方针开始施行后,浙江的一些县图书馆将为科学研究服务作为重要任务,并采取了一些具体措施,如设立特藏阅览室、文物陈列室等。然而浙江省图书馆刘子亚通过实地考察发现,这些县图书馆开展为科学研究服务的实际效果并不好,根据考察结果,刘子亚认为“这些县图书馆将科学研究服务作为主要任务其实是不对的,图书馆为科学研究服务应该作为浙江部分县图书馆的次要任务。各馆应根据读者需要和本身条件,适当进行这一方面的工作”[42]。

(2)一些规模较大的图书馆在开展为科学研究服务过程中,开始对读者进行鲜明的“等级”划分,科学工作者成为图书馆的“头等读者”,而普通的群众则日趋“受冷落”。在资源采购上,不少图书馆盲目追求珍本图书或与科学研究有关的图书,通俗图书比例大大降低,采购盲目性较高(3.1.1中已有所论及)。随着全国图书协调网的建立,这些现象得到了很大的改善,但是相较于1949年中华人民共和国成立初期对于工农兵阅读需求的保障,则有所下降。王重民也发现了这个问题,所以在1957年5月文化部召开的图书馆专家座谈会上就指出“从前社管局把流通连环画、平装书作为进步馆,整理旧书的是落后馆,自从向科学进军后,这情况倒转来了”[24]。除此之外,还出现了这样一些论调或现象“儿童阅读工作搞不搞无所谓,我们只要搞好科学研究服务工作就行了”;“图书馆阅览工作应从图书馆剔除出去,交给专搞‘普及’的机构去搞,我们应该专门搞‘提高’工作”;读书报告会大大减少,以前辅导一些工矿、农村图书室、利用汽车为农民送书的这些工作也都没有了……[43]

以上是两个比较普遍的问题,除此之外,还有一些其他问题,如1956年刚开始施行图书馆为科学研究服务政策时,不少图书馆为抓紧整理旧藏速度,采取了闭馆措施,影响了对外服务。如北京门头沟一位喜欢去图书馆看书的工人,1956年6月某日在门头沟工会图书馆发现“因整理图书,暂停借阅”的通知,该工人此后去了多次,但每次都吃“闭门羹”;而且除他之外,该图书馆门口还有为数不少的其他打算进馆的读者,而这些读者多次提意见也都无果[44],等等。

1957年随着“反右”、整风运动及此后的“大跃进”和各种政治运动,图书馆界受“左”的思想干扰制定的“为大跃进服务”(1958)、“为技术革命和文化革命服务”(1958)、“为文化大革命服务”(1966)、“为三大革命运动服务”(1973)[45]等政策,不仅与民国时期杜定友、李小缘、刘国钧等学者提出的图书馆不分阶级、为民众服务、促进民众教育等思想背道而驰,而且对1949年新中国成立初期初步确立的为广大人民群众服务、尤其是为工农兵服务的思想,产生了严重的冲击,最终使得图书馆与普通民众越来越疏离,而这或许也是造成当下社会民众图书馆意识淡薄的一个不可忽视的历史因素。

4 “图书馆为科学研究服务”政策的历史审视

4.1 图书馆政策中“本我”“他我”与“自我”内涵及其关系

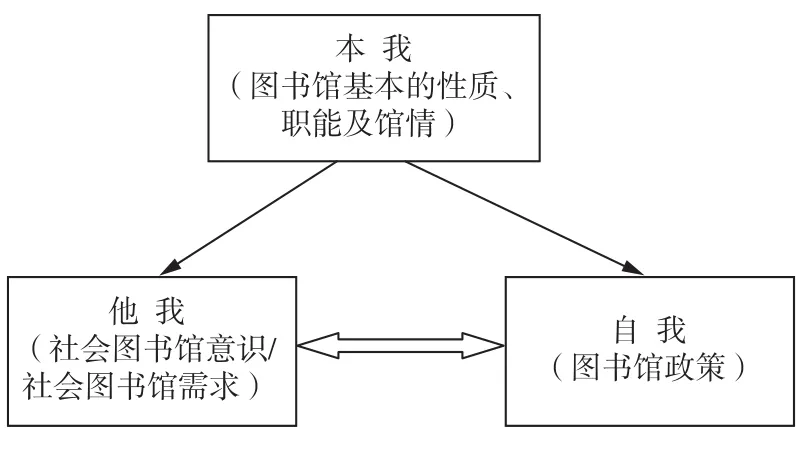

政策是相关主体为实现某一目标所制定的一系列行为准则的总称,任何一项政策都包含着“本我”“他我”与“自我”三个意蕴,图书馆政策也不例外,这三个意蕴也可视作深入理解、把握每一项政策的路径。基于此,在理解图书馆政策时,如果将最后形成的每一项具体政策都看作是“自我”的话,那么“本我”就是图书馆最基本的性质、职能以及馆情等,即制定某项图书馆政策需要考虑的最基本、最原始的元素;“他我”,即他人眼中的“我”,也就是行政机关、立法机关等各种主体对于图书馆的认识,或者说希望图书馆在社会网络中扮演的角色,即社会图书馆意识及社会的图书馆需求。

三者之间,“本我”是最基本的,它不仅能影响“他我”,而且对最后“自我”的形成也有重要的制约作用。除了“本我”之外,“他我”与每一项图书馆政策的形成也关系密切,而就图书馆政策发展史来看,“他我”通常在“自我”形成的过程中起着决定性的作用。图书馆作为一种机构的表象而存在,其本相则是社会的一种“工具”。社会的图书馆需求,本质上就是一种工具主义的诉求,这种工具主义的诉求往往决定了各种图书馆政策,如民国时期为社会教育服务,建国初期为科学研究服务、为无产阶级政治服务等等。而每一项图书馆政策的形成及执行,其结果也会反向影响社会图书馆意识,即“他我”。图书馆政策中的“本我”“他我”与“自我”关系如图1所示。

图1 图书馆政策中的“本我”“他我”与“自我”关系

4.2 对“图书馆为科学研究服务”的深入分析

基于上述“本我”“他我”与“自我”意蕴来理解“图书馆为科学研究服务”政策会发现:“图书馆为科学研究服务”这个“自我”的形成,一方面与“本我”中图书馆实际(20世纪50年代初,全国图书馆馆藏尚未得到全面有序的整理,科学研究文献保障不力等)有关。但是正如1.2中所述,1949年中华人民共和国成立以后中国当时的图书馆事业也是经过一番“社会主义改造”的,经过改造后,图书馆的政治性(阶级性/思想性)明显增强。在当时,图书馆必须与各项政治路线紧密结合,也只有紧密结合,图书馆等文化机构在那个年代才能够有效地生存、发展。所以,回顾当时的图书馆政策,“本我”是十分“虚弱的”,具有依附性,“他我”往往在“自我”的形成中起决定性作用。

20世纪50年代初,由于特殊的国内外形势,当时政府提出了“向科学进军”的口号,一时间“向科学进军”成为当时政治、经济、文化等各领域中的一项核心任务。周恩来1956年1月14日的《关于知识分子问题》是“图书馆为科学研究服务”政策形成的重要促动因素。通过一番讨论后,“图书馆为科学研究服务”政策这个“自我”终于形成。该“自我”形成之后,“他我”由于受工具主义思维的影响,过分要求“自我”配合“他我”,在《人民日报》《光明日报》《新华日报》等全国或地方主流媒体上,过多宣传“图书馆为科学研究服务”,以致对“本我”中的核心要素——普遍、均等的民众图书馆权利——有所忽略。虽然该政策确实起到了推动图书馆为科学研究服务的作用,但最后产生的一些“意外效果”也影响了对普通民众的基本服务。

5 结语

1956年制定的“图书馆为科学研究服务”这一方针政策是特定历史时期的产物,其在当时的历史环境下确实产生了重要的作用,然而由于执行过程中出现了一些偏差,该政策也产生了许多负面结果。但是,对于这些“负面结果”,我们必须以一种“同情之理解”的眼光来看待。因为在特殊的历史环境下,图书馆必须百分百地执行当局的政策,为政治服务。而围绕政治服务,必然要导致对图书馆自身独立性的伤害,以至于基本工作也受到影响或扭曲。今年恰逢图书馆为科学研究服务方针制定60周年,笔者曾呼吁加强对1949到1966年这“十七年”图书馆史的研究[46],但笔者在此处需要强调的是,在“十七年史”的研究过程中,一定要充分考虑当时特殊的时代背景,持一种“理解之同情”的态度。

而专就1956年“图书馆为科学研究服务”这项政策而言,从上述对该政策的历史审视来看,今后在图书馆政策的研究与执行过程中应注意以下几点:(1)“本我”中保障民众普遍均等的图书馆权利,是制定各项图书馆政策的永恒基石。(2)制定图书馆政策时一定要考虑“本我”中的“差异性”。当下不同系统图书馆事业政策存在高度的“同质性”特征[47],从长远来看这不利于图书馆事业的发展。图书馆政策在考虑一般情况的基础上,应因时、因地、因馆制宜,同时也应注意各项政策之间的相互联系、相互影响、相互制约关系,这也是图书馆政策研究、制定与执行的核心原则。(3)重视图书馆政策的事前(政策研究)、事中(政策宣传、政策执行等)、事后(政策效果)评估。目前,我国图书馆界多将重心放在政策的事前研究上,对于执行过程中及后期效果评估关注不够。因此,亟须重视图书馆政策评估机制的建设,早日建成科学化、常态化、程序化的图书馆政策评估机制。图书馆政策是图书馆事业发展的基础与重要保障,只有加强对图书馆政策制定、执行、评估的研究,才能促进图书馆事业科学、健康地发展。

距1956年制定“图书馆为科学研究服务”方针政策已经过去了六十年,以历史的眼光结合政策科学的方法再去审视这一政策,仍然会发现诸多值得当下借鉴的内容,这也正是“以史为鉴”“古为今用”之要旨所在。

1 Pierce Butler.An Introduction to Library Science[M].Chicago:The University of Chicago Press,1933.6:Xi,79-80.

2 罗平汉,何蓬.中华人民共和国史1956—1965[M].北京:人民出版社,2010:10-12.

3 周恩来.关于知识分子问题的报告[N].人民日报,1956-01-30(1-2).

4 新华社.中共中央召开关于知识分子问题会议毛泽东同志号召为迅速赶上世界科学先进水平而奋斗[N].人民日报,1956-01-30(01).

5 周恩来.政治报告(之二)[N].人民日报,1956-01-31(02).

6 丘巴梁.普通图书馆学[M].徐克敏,郑莉莉,周文骏译.北京:书目文献出版社,1983:57.

7 《图书馆学引论》编写小组.图书馆学引论(初稿)[M].武汉大学印刷厂,1963:1-2,8.

8 中国科学院图书馆.中国科学院图书馆五年来的工作[J].科学通报,1956(2).

9 陈源蒸.中国图书馆百年纪事:1840—2000[M].北京:北京图书馆出版社,2004:140-142.

10 昌少骞.湖北省图书馆召开“为科学研究服务”座谈会[J].图书馆工作,1956(3).

11 戚志芬.图书馆应积极配合科学研究工作[J].图书馆工作,1956(2).

12 锡朋.复旦大学图书馆为科学研究服务[N].光明日报,1956-05-06(02).

13 向达.科学研究工作需要充分的图书资料[N].人民日报,1956-05-11(03).

14 赵燕生.对图书馆为科学研究服务的意见[N].光明日报,1956-05-22(02).

15 李钟履.必须做好图书资料工作[N].光明日报,1956-05-22(02).

16 充分利用现有科学图书资料(《光明日报》社论)[N].光明日报,1956-06-10(01).

17 新华社.图书馆积极为科学研究工作服务[N].光明日报,1956-06-10(01).

18 张惠珍.北京图书馆积极采取各种措施供应科学研究图书资料[N].光明日报,1956-06 -16(01).

19 在第一届全国人民代表大会第三次会议上的发言关于图书资料的一些问题——舒新城代表的发言[N].人民日报,1956-06-30(06).

20 新华社.图书馆要为科学研究服务[N].光明日报,1956-07-15(01).

21 文化部.明确图书馆的方针和任务为大力配合向科学进军而奋斗[J].图书馆工作,1956(4).

22 全国图书馆工作会议确定两项基本任务,图书馆要为科学研究服务[J].图书馆工作,1956(4).

23 吴稌年,顾烨青.1950年代的图书馆事业:整顿巩固、重点发展、提高质量、稳步前进阶段(1953—1956)(二)[J].高校图书馆工作,2015(3).

24 文津.图书馆事业上存在的矛盾问题[J].图书馆工作,1957(7).

25 张树华,张久珍.20世纪以来中国的图书馆事业[M].北京:北京大学出版社,2008:133-141.

26 钱亚新.联合目录[M].南京:省市图书馆工作人员进修班讲稿,1957:2.

27 湖北省图书馆参考研究部.武汉地区各图书馆联合编制期刊目录[J].图书馆工作,1957(4).

28 筱鲁.南京图书馆半年来为科学研究服务工作概况[J].图书馆学通讯,1957(6).

29 王树伟.全国各大图书馆调查概况[J].图书馆学通讯,1957(6).

30 周文骏,王红元.中国图书馆学研究史稿[M].北京:北京大学出版社,2011.

31 江风.对图书馆工作者如何向科学进军的一些初步看法[J].图书馆工作,1956(6).

32 谢欢.钱亚新图书馆学学术思想研究[D].南京:南京大学,2016:208-210.

33 焦璞玉.整理期刊的几点意见[J].图书馆工作,1956(6).

34 王振宇.北京大学图书馆学专修科成立学生科学研究小组[J].图书馆工作,1956(2).

35 杜定友.图书馆怎样更好地为科学研究服务[J].图书馆学通讯,1957(2).

36 纪维周.南京举办“省市图书馆工作人员进修班”[J].图书馆工作,1957(4).

37 静夫.福建省图书馆举办科技图书资料管理人员学习班[J].图书馆工作,1956(6).

38 黄景行.我向目录学和有关科学文化进军的五年规划[J].图书馆工作,1956(6).

39 陶孟和.图书馆要为科学家服务[N].人民日报,1956-07-22(07).

40 图书馆为科学研究服务(《光明日报》社论)[N].光明日报,1956-07-24(01).

41 向科学进军中的图书馆工作(社论)[N].人民日报,1956-08-28(01).

42 刘子亚.浙江省县图书馆工作中存在的若干问题[J].图书馆工作,1957(6).

43 子其.公共图书馆不能忽视普及工作[J].图书馆工作,1957(3).

44 阜东.“暂停借阅”到几时[J].图书馆工作,1956(5).

45 范兴坤,郑建明.我国当代图书馆事业政策建设及研究述评[J].中国图书馆学报,2010(2).

46 谢欢.存史观变:图书馆史领域的“十七年史”研究[J].图书馆建设,2015(1).

47 范兴坤.我国不同图书馆系统事业政策同质性研究[J].图书与情报,2010(4).

(谢 欢 助理研究员 南京大学信息管理学院)

A Historical Study on the Policy of“Libraries Serve the Scientific Research”in 1956

Xie Huan

“Libraries Serve the Scientific Research”policy,which was made in 1956,was in response to the national slogan“March to the Science”.The direct effects of this policy's implementation were promoting the libraries to organize the accumulated collections,compiling the bibliographies,indexes as well as union catalogs and promoting the interlibrary cooperation.The incidental effects were promoting the library science research and the librarian training in the 1950s.However,due to the mistake that the policy advocacy overemphasized libraries serving the scientific research,libraries ignored the needs of ordinary people.We can learn lessons from this policy,which include:(1)No matter what kind of library policies,the universal and equal library right of everyone should be considered firstly;(2)The realities of different libraries should be also considered when making and implementing the library policy;(3)We should pay much attention to the evaluation of every library policy,not just to their formation.1 fig.47 refs.

Library Policy;Libraries Serve the Scientific Research Policy;March to the Science;History of Modern China's Librarianship;1956

2016-08-11