民国时期山东省地方通俗图书馆考论

2017-01-04逯铭昕

逯铭昕

民国时期山东省地方通俗图书馆考论

逯铭昕

通俗图书馆定位于通俗教育,面向普通大众,意在启迪民智,在我国图书馆事业发展史上独树一帜。对山东省县级通俗图书馆的建立、选址、藏书、借阅制度、经费、人员及运行等方面的史料考察发现,该省县级通俗图书馆创立时间较早,且发挥过一定作用,但其并未像省级或京师通俗图书馆那样实现过繁荣有序发展,对政府制定的规章制度的执行情况及建设成效不尽如人意。虽然该省县级通俗图书馆最终走向没落,但其仍不失为知识普及、阅读推广与开化民智的一种有益尝试。表2。参考文献45。

民国时期 山东省 通俗图书馆

通俗图书馆是民国初期在全国各地广泛设立的文化教育机构。它定位于通俗教育,面向普通大众,意在启迪民智,在我国图书馆事业发展史上独树一帜。近年来,阅读推广活动蓬勃发展,与其性质相近的通俗图书馆也日渐成为研究热点。然而综观目前的研究,考察通俗图书馆时所运用的材料多围绕几部资料汇编著作,鲜能深入发掘史料。且研究对象多为较大的省级通俗图书馆,对地方县级通俗图书馆的关注较少,甚至一些基本的史实尚未弄清,因而所做出的评价不免片面。民国地方志中蕴含着丰富的图书馆资料,能够更为直观地反映出地方图书馆事业的实际状况[1]。本文以民国时期山东地区的七十余种地方志为基础,结合当时的教育公报与统计资料,对民国时期山东地方通俗图书馆的发展轨迹予以勾勒,厘清基本史实,梳理发展阶段,并对其建设成果与影响做出评价,以期对在近代图书馆事业发展中占有一席之地的通俗图书馆有更加深入的了解。

1 晚清民初的地方图书馆状况与鲁省地方通俗图书馆的创设

现代意义上的图书馆自清末新政开始创设。光绪三十二年(1906),罗振玉在《教育世界》上发表《京师创设图书馆私议》一文,谈到:“保固有之国粹,而进以世界之知识,一举而二善备者,莫如设图书馆。……至京师图书馆以外,各省城应立图书馆一所,以为府、厅、州、县之倡。”[2](123-124)宣统元年(1909),清政府正式颁行《京师及各省图书馆通行章程》(以下简称《章程》),规定“京师及各直省省治,应先设图书馆一所。各府、厅、州、县治应依筹备年限以次设立”[2](129)。

事实上,在颁行《章程》之前,山东的一些州县已得风气之先,开始建设县一级图书馆。据《邹平县志》记载,县图书馆于“清光绪三十三年,钱大令以振创建。购储图籍七百余种,牙籖叠架,琳琅满室,订有阅书章程,由视学所兼理。”[3](卷四,57页)钱以振(1877—1943)早年研究新政,喜办学,曾赴日本考察。他在担任邹平知县期间,以启迪文明为己任,设立初级师范学校,成立乡小学校十余处,又创设公民讲习所,是具有开明思想的士绅代表[3](卷十四,35页)。除图书馆之外,一些州县还设立了阅报所,与图书馆共同发挥着开启民智的作用。民国《冠县志》谓:“我国报纸萌芽于清光绪庚子年以后,亦只北之平津、南之沪汉设有报馆,采录各界时事,供人浏览。然类多官办,出板寥寥,未能普及。当时吾冠士夫未曾寓目。光绪三十三年,县知事白璞臣为开通风气、益人智识起见,设立阅报所一处,附于吕祖堂宣讲所内。”[4](卷二,20页)白璞臣历任济阳、汶上、馆陶等县知事,后升任山东淄青道道尹,对当地文教事业的发展皆有贡献。清政府《章程》颁行之后,部分州县遂开始筹建图书馆。历城县“宣统元年,建图书馆于贡院东新号遗址”[5]。临邑县“于前清宣统元年创立图书馆,设馆长一员,总司其事”[6]。滕县于宣统三年(1911)“设通俗图书馆”[7]。晚清时期鲁省各县级图书馆的设立,与钱以振、白璞臣这样具有新思想的官员不无关系。他们虽有心开化民智,普及教育,筹设地方图书馆,但迫于时局纷乱,财力匮乏,总体上建馆数量可谓寥寥。

民初甫定,政府开始逐步恢复教育及相关基础设施建设。1912年,时任教育总长的蔡元培积极提倡社会教育,确立通俗图书馆作为社会教育的中心机构。1913年,京师通俗图书馆正式开馆。自此之后,各地省级通俗图书馆陆续筹备成立。1915年,教育部先后颁布《通俗图书馆规程》与《图书馆规程》等一系列促进通俗教育的法规,明确规定“各省治、县治应设通俗图书馆,储集各种通俗图书,供公众之阅览”[2](184),并规定了与通俗图书馆相关的设备条件、人员管理、图书购置等事宜。

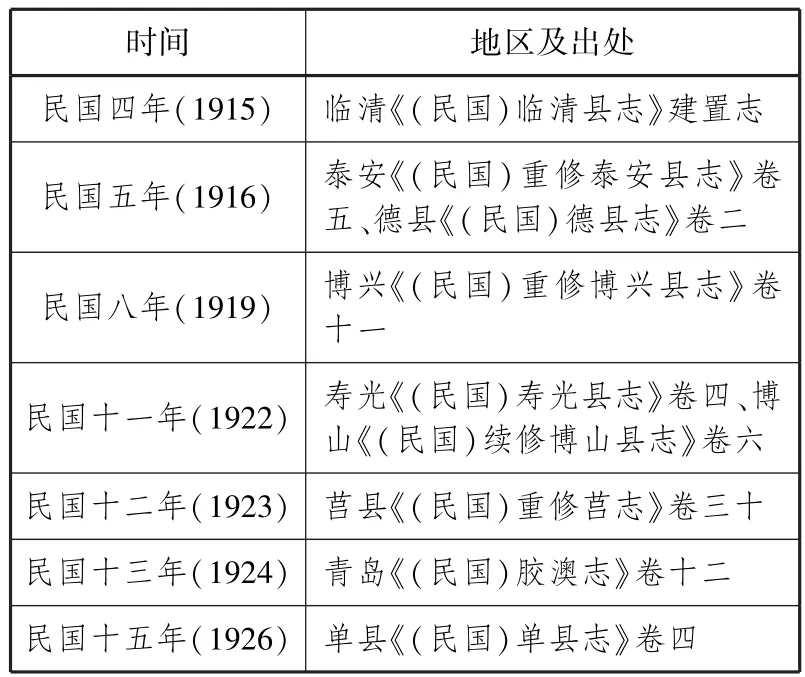

受政府自上而下倡导社会教育之风的影响,山东省教育界积极筹划建设通俗教育图书馆。1914年9月,山东省通俗图书馆在济南成立。与此同时,一些县市也较早建成了通俗图书馆,高密县“民国元年以前即设有阅报所,民国二年成立图书馆,附设阅报所内”[8]。利津县“民国三年成立通俗图书馆”[9]。据当时山东省政府教育厅的统计,至1915年6月,山东省共成立通俗图书馆二十二所,计有齐河、济宁、菏泽、临沂、曹县、聊城、馆陶、邱县、朝城、观城、福山、黄县、栖霞、荣成、掖县、高密、即墨、寿光、安邱、东阿、夏津、高唐等地[10]。此后,县级通俗图书馆陆续成立,见于县志记载且有确切纪年的有如下数县(见表1)。

表1 山东省部分通俗图书馆建立时间

民国初年是通俗图书馆建设的一个高峰,之后地方政府的重视程度明显下降,仅有零星县市陆续建成。直到北洋政府时期结束,山东省108县中,建成通俗图书馆的尚不足半数。通俗图书馆事业在山东省地方县市的发展远未成气候。

2 鲁省地方通俗图书馆的构成及发展

由于山东省各县的发展情形不一,县级通俗图书馆的建设及发展程度也参差不齐。以下从选址、藏书、人员等方面对各县通俗图书馆的基本状况做一梳理。

2.1 选址

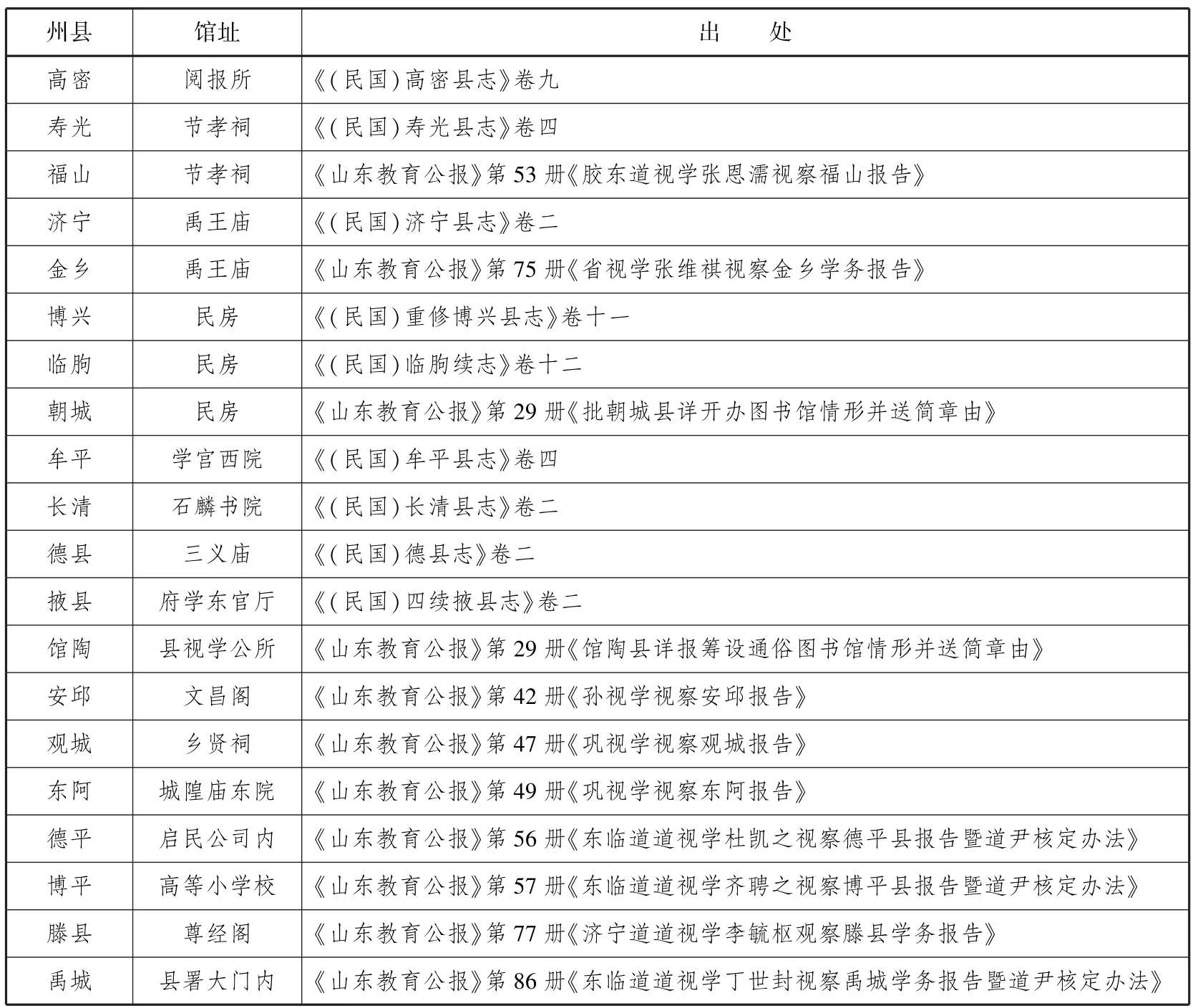

一些地方志与视察报告中记载了县级通俗图书馆的馆址所在。从这些记载文字来看,通俗图书馆的选址主要集中在三类区域:一是县政府或县政府下属机构驻地,如县公署、县视学公所、阅报所等;二是县城中的祠庙等古建筑内,如禹王庙、三义庙、节孝祠、乡贤祠、尊经阁等;三是租赁民房(详情参见表2)。

表2 山东省部分通俗图书馆馆址一览

1915年颁布的《通俗图书馆规程》中并未对图书馆的选址做出明确要求。但既为通俗图书馆,则须面向普通群众。馆址之设,应尽量靠近通衢,便于民众前来阅览。民国初年,政府建立了较为完备的视学制度,各级视学在考察各县通俗图书馆时,选址的恰当与否成为一项重要的考核内容。比如,在考察夏津县通俗图书馆时,视学齐聘之认为,“布置尚有条理,惟地点偏僻,阅报之来宾尚少。通俗图书馆附设于劝学公所,地非通衢,来宾稀疏,理应迁地为良”[11]。博平县的通俗图书馆设于高等小学校前院,然而“学校理应肃静,一切出入人等均有限制,与图书馆性质迥乎不同,地点亦应改良”[12]。德县的通俗图书馆设址则合于要求,得到了视学杜凯之的肯定。他称赞道:“该县通俗图书馆、阅报所设于南门瓮城三义庙,人烟辐辏,地点颇为相宜。”[13]由此可见,在通俗图书馆的选址上,交通便利、人群密集与否是重要的参考标准。部分图书馆因为馆址的选择不当而再次搬迁,比如临清,“民国四年十二月,馆址在甘棠祠,因该馆地处偏僻,每日阅览者仅十人左右。十一年,迁于考棚街劝学所前院,与讲演所、阅报所萃于一处”[14](卷十,40页)。

作为通俗教育的重要组成部分,通俗图书馆在选址上虽无法规的指导,实际上多以方便群众来往阅览为宗旨。一些选址不当的图书馆在各级视学的督导中被要求整改,这在一定程度上也促进了地方通俗图书馆的建设。

2.2 藏书、陈设与阅览制度

各地通俗图书馆的藏书数量相差悬殊,根据1915-1916年的调查,大部分已建成的通俗图书馆藏书量偏少,“较少”“尚少”“甚少”“无多”成为各级视学视察报告中常见的评价词语。大多数通俗图书馆的藏书量在几十种至百余种之间,如平度县图书馆购置“通俗书籍八十余种”[15],齐河图书馆“购备近浅图书百余种”[16],金乡图书馆“书籍百四十余种,杂志居大部分,新闻纸数种”[17],邹县“图书馆书籍百余种”[18]。也有少数市县的图书馆办理较为草率,馆藏仅有十余种图书,如陵县[19]、德平[20]、德县[13]等。

县级通俗图书馆的藏书主要来源有两个方面,一是来自旧有图籍的搜集与移交,二是来自新近的购置。冠县通俗图书馆成立时,“乃远搜旧籍,旁索新书,勉集数十帙,并附设报纸数种,供人浏览”[4](卷二,75页)。莒县图书馆“将城阳书院旧日所藏书籍及高等小学藏书移入,添购新书供人阅览”[21]。临清县图书馆“搜集前书院藏书万余卷,并增购《万有文库》及通俗小说百数十种,置架陈列之内”[14](卷十,15页)。此外,也有少数藏书来自单位或个人的捐赠。作为全省最大的通俗图书馆,山东省通俗图书馆多次接受来自个人或公司的赠书。根据《通俗图书馆规程》第十条的规定,“私人以资财设立或捐助通俗图书馆者,由地方长官依照捐资兴学褒奖条例咨陈教育部核明给奖”[2](186)。省立通俗图书馆在《山东教育公报》几乎每期都登载致谢函感谢各界的捐赠。同时,省立通俗图书馆也曾赠书给各县级通俗图书馆。1915年,教育厅下发通知,经由省馆采辑审核的短篇小说,“宗旨纯正,词义明达,洵属改良小说之佳构。现既印刷多本应再详送三百本,以便饬发各县通俗教育机关,备人观览”[22]。一些县级通俗图书馆在建立时,也接受了来自个人的图书捐赠。比如邹县通俗图书馆成立时,劝学员张丕矩便“捐购数十种书籍”[18]。但从现有的资料来看,捐赠图书在县级通俗图书馆尚属少数。

通俗图书馆定位于“通俗”二字,故其藏书理应多以浅近易懂的通俗教育类书籍为主,这一点与普通图书馆有所不同。但实际上,大部分县级通俗图书馆的通俗图书都面临购置不足的状况。在各级视学的调查报告中,这是较为突出的问题。安邱县通俗图书馆“通俗书报尚少,应亟添购”[23]。东阿县通俗图书馆“关于通俗教育之书籍较少,应即设法添购,以期广开民智”[24]。福山县通俗图书馆“书籍种类无多,应再择有关风化小说,添置数种,以启一般普通人民之知识”[25]。博平县通俗图书馆的藏书“大半经史子集,并无通俗书籍,名实不符”[12]。由此可见,通俗图书的缺乏在鲁省各地通俗图书馆是较为普遍的问题。然而由于局势不定,经费不足等原因,这一问题始终未得到有效解决。

在地方志中,有关通俗图书馆陈设的记载大多寥寥数笔,唯《牟平县志》记述详尽,从中可窥见通俗图书馆当时之情形。其云[26]:

通俗图书馆由前县长邹允中于民国三年,以追回前州牧刘荣绶挪用学款千串,并拨公益捐款共二千余缗,在学宫西院构成戏园式楼房一座。楼上四围,满装玻璃,槅间悬以图画,北之极端为阅书室。楼下池中,设有精良新式二人之几案坐椅,前后十行,能容六十人。其北端为讲台。池之四周,设有木栏,以外则置有玻璃方器,陈设学生成绩品。四壁满挂博物标本图画。大门内之两旁各成一室,东为存储室,西为办公室。室之南窗,一置人体解剖模型,一置人体骨骼模型,均向外,间以大幅玻璃,引起行人注意。

与一些通俗图书馆“桌凳无多,设备简陋”[27]的状况形成鲜明对照,牟平县通俗图书馆的整体面貌在全省各地图书馆中可称翘楚。其规模虽然不大,然而设施完备,布置井然,现代气息浓厚。在玻璃橱窗内放置人体解剖模型来吸引行人注意也是颇有创意。作为一个担负通俗教育的公共机构,通俗图书馆理应为读者营造舒适的阅读环境。但从各地县志与调查报告来看,能达到这一水平的图书馆寥寥无几。

鲁省县级通俗图书馆的相关阅览制度今难详考。《通俗图书馆规程》第七条规定:“通俗图书馆不征收阅览费”[2](185),这是与普通图书馆“酌收阅览费”最大的不同,由此可见通俗图书馆普及文化、启迪民智的性质所在。其开放时间每县不尽相同,今仅见安邱通俗图书馆规定,“每日午前九时至午后三时为入览期”[23],金乡县通俗图书馆的开馆时间为周一至周六[17]。除此之外,其他通俗图书馆的相关制度较少见于记载,诚为憾事。

2.3 人员、经费与运行

《通俗图书馆规程》第四条规定,“通俗图书馆得设主任一人,馆员若干人”[2](186)。鲁省各县通俗图书馆所设之主任多称馆长,也有少数地方称 作 经 理, 如 冠 县[4](卷二,75页)、 东 明[28]、 临清[14](卷十,40页)。下属多称馆员,也有少数称为夫役,如 冠 县[4](卷二,75页), 或 设 书 记, 如 胶县[29](卷二十二,28页)。民国初年,通俗教育兴办伊始,人员尚不足用,一些区县常将通俗图书馆、阅报所、演讲所汇于一处,因此,馆长与馆员一人兼数职的现象并不鲜见。比如胶县,图书馆馆长便由教育会长兼任[29](卷二十二,28页)。又比如齐东县,其馆长由教育局长兼任,图书管理员二人则同时兼任讲演员与阅报所事务员[30](卷三,80页)。 陵县则“通俗图书馆、阅报所设在县署东同一地址,职员讲员只窦迤源一人。”[31]这从一个侧面也反应出各地通俗图书馆的规模较小,一二人足以应付日常工作需要。

对于通俗图书馆的预算,根据《通俗图书馆规程》,“应于会计年度开始之前,主管公署列入预算,具报于教育部”[2](186)。各县对此的支出也多寡不同。民国时期货币单位不断变化,统计数据也不甚完整,故难以衡量,但总体上来看经费偏少。以1926年为例,全省各县通俗图书馆的总经费为2496元,仅占全省社会教育经费的8%,尚不足山东省图书馆一馆全年经费的一半[32](甲编20)。而到1929年南京国民政府成立后,通俗图书馆的经费仍然拮据窘蹙。根据山东省教育厅的统计,当年通俗图书馆的经费占各县总教育经费的比重在0.9%—6.11%之间,经费最高的费县有1500元,最低的平阴仅有219元[32](乙编98-204)。

从以上这些数据可以看出,鲁省县级通俗图书馆的经费明显不足。作为一个非营利单位,图书馆的办理必须依赖稳定资金的支持,如果经济基础薄弱,图书馆自然难以维系。事实上,经费短缺不仅是山东一省的问题,即便是京师通俗图书馆也面临这一问题。京师通俗图书馆在1913年建成后四年内,图书全年购置费已由最初的六千元降至七百九十元,1918年10月起,添购图书一项完全停止。并且“所有员司之应行加薪,馆舍之应行修葺,阅览设备之应行扩充,体育器械之应行补购者,亦无不因是停止”[2](272-273)。北洋政府内部权力更迭不断,经费无法保证,各地的通俗图书馆不免受到影响,大多惨淡维持,甚至停办。

鲁省县级通俗图书馆的运营情况参差不齐,其中办理敷衍者亦不在少数。在各级视学的调查报告中,“有名无实”[33]、“办理敷衍”[34]成为常见的反馈。更有甚者如博平县通俗图书馆,“该视学连往数次,皆逢该处锁门,询之附近居人,云此为存书处,门久不开,似此办法殊属非是”[35]。禹城县通俗图书馆“窗户尘封,门庭阒寂,书籍无多,办理殊不合法。该县通俗教育近来有名无实,且有停闭之象,殊属不成事体”[36]。

从读者方面来看,通俗图书馆虽为广开民智所设,但实际上读者数量并不可观。根据地方志与视察报告的记载,大多数通俗图书馆每日读者仅十人左右,只有少数地方可达几十人,如德县图书馆“每日阅者平均二十人或三十人不等”[13],金乡县图书馆“每日平均三四十人”[17]。各地通俗图书馆的藏书较少,不足百本的藏书量,一人数月即可全部阅毕,而资金的缺乏又导致无力购置新书,因此,读者稀少亦不足为奇。在京师通俗图书馆,也有同样的情形出现。鲁迅在他的小说里委婉道出了通俗图书馆的状况:“在通俗图书馆里……书却无可看:旧的陈腐,新的是几乎没有的。……另外时常还有几个人,多则十余人。”[37]读者是图书馆的构成要素之一,倘若读者数量不足,图书馆不可能有很好的发展。面对如此稀少的读者数量,县级通俗图书馆走向没落也是必然的。

2.4 鲁省地方通俗图书馆的没落

鲁省邻近京畿,各地通俗图书馆受到时局的影响也相对较大。民国建立不久便进入北洋军阀混战时期,每遇兵乱,通俗图书馆大多成为首先停办的对象。1916年,滕县通俗图书馆便因“时局不靖,该知事停办,以该址作为团练局”[38]。邹县通俗图书馆“变乱时书籍图书半为损失”[39]。北伐战争时期,各县通俗图书馆的损毁情况更为严重,东阿县通俗图书馆“十四、十五两年屡遭驻军,图书器具损失殆尽”[40]。博山县通俗图书馆“十五年,军队占据,书籍一空”[41]。齐东县通俗图书馆“民国十七年,……经兵匪之乱,所有文化设备销毁无余”[30](卷三,八十页)。

1927年,南京国民政府建立,各种文化设施开始重建。山东省内各市、县陆续整合旧有图书资源,建设公立图书馆。大部分通俗图书馆被整合收编为新的公立图书馆,通俗图书馆之名也不再沿用。根据1929年的统计,全省仍旧沿用通俗图书馆名称的仅剩下十三所,分别为长山、无棣、滨县、汶上、费县、钜野、莘县、馆陶、高唐、德平、平阴、莱阳、平度[42]。1930年,山东省政府教育厅正式颁布《山东市县立图书馆暂行规程》。次年,省教育厅倡建民众教育馆,各地县立图书馆与通俗图书馆又被逐步合并到县级民众教育馆中。至1931年底,鲁省大部分市县已经建立起了新的民众教育馆。通俗图书馆至此结束了它短暂的发展历程。

3 地方通俗图书馆平议

一般认为,民国时期的通俗图书馆是在政府重视社会教育的大背景下对图书馆形式所做的有益探索,在开启民智、繁荣文化、推广教育等方面都发挥了重要作用。然而,通过对山东省地方通俗图书馆状况的初步考察却发现,县级通俗图书馆的发展却未像省级或京师通俗图书馆那样实现过繁荣有序,在经费支持、藏书数目、阅览总量等各方面皆有较大差距。地方志、教育公报、政府公报等皆是官方公开的信息,发掘与细读这些史料已然使我们对此问题有了更深入的认识。

在制度设计上,有关通俗图书馆的制度规定不可谓不完备,但在实施上却大打折扣。在隶属关系上,1912年颁布的《民国教育部职令草案》中就明确规定了社会教育司的职权,其中包括“关于通俗图书馆巡回书库事项”[43](108)。1914年7月,重新修订的《教育部官制》也规定,社会教育司负责掌管“各种通俗图书馆事项”[43](112)。1915年10月,教育部颁布《通俗图书馆规程》,对通俗图书馆的相关事务做出了更加详细的说明。1918年12月,修订通过的《教育部分科规程》中规定,由社会教育司第二科掌管“通俗图书馆事项”,与“负责博物馆图书馆事项”的第一科相区别[43](117)。在监管督导上,民国政府借鉴晚清视学制度的经验,建立了较为完备的各级视学制度。1913年,教育部接连颁布《视学规程》《视学处务细则》;1918年,又颁布《省视学规程》《县视学规程》。部、省、县三级视学网络逐步建立。从这一制度的实施情况来看,至少在民国初年的山东尚发挥着积极作用。《山东教育公报》每期皆登载各级视学的视察报告,揭示出各县市通俗教育实施过程中出现的问题,并督促有关部门设法解决。尽管民国政府围绕通俗图书馆制定了一系列规章制度,着力推动此项事业的发展,但从山东省各地的实行情况来看,却不尽如人意,收效甚微。从视察报告中可以看出,大部分地区迟迟未建立通俗图书馆,而在已建成的县市中,办理敷衍者又占了不小的比例,与其较为完备的通俗图书馆制度相差甚远。

鲁省各地通俗图书馆整体水平相对较低,且发展不平衡,其影响也较为有限。从上文的考述可见,多数通俗图书馆没有独立的馆舍,多利用古迹、附于县署或借用民房,规模大都较小。藏书数量也多寡不一,办理水平较高的吸纳旧有资料并购置新近通俗图书,可达数百册,办理敷衍的则仅有十余册图书。从读者方面来看,县级通俗图书馆平均每日十余人的阅览人数与省立通俗图书馆“每日阅书者千余人”[2](256)相差悬殊,其影响自然有限。地方通俗图书馆的设立旨在教育民众,普及知识,但事实上这一目的却远未达到。在视察报告中,各级视学将通俗图书馆读者稀少归结于“风气不开”,或谓“惟风气不开,阅书报人数尚不发达”[16],或谓“开办伊始,风气不开,阅书报者甚少”[44]。地方通俗图书馆本为广开风气而设,而“风气不开”反过来又成为通俗图书馆不甚发达的原因,这不能不说是一个悖论。在这一问题上,《冠县志》的编修者道出了个中关键:“图书馆、讲演所皆设有报纸,……吾冠人多不识字,阅报一事,形同虚设”[4](卷二,77页)。提高民众素质,普及通俗教育是一项系统工程,通俗图书馆只是其中的一个环节。民国政府虽然也大力兴办平民教育,组织通俗演讲,但成效皆不理想,多因乡村中不识字人口仍占多数。在这样的背景下,地方通俗图书馆的发展与之命运相侔,同样很难产生较大影响。事实上,国民政府对于地方上的通俗图书馆早有清醒的认识,完稿于1930年的《(山东省)各县社会教育设施述略》写道:“十七年以前各县社会教育,除少数设有通俗演讲所及公立图书馆外,并无其他设施,且以经费支绌,设备简陋,难经办理多年,实无成绩可言”[45]。这其中虽不免抑旧扬新的修辞,但在一定程度上也道出了对鲁省县级通俗图书馆建设成效的总体评价。

民国时期县级通俗图书馆,并未像京师或省城的各馆那样有过蓬勃发展的时期。由于时局纷乱,经费不足,地方政府不甚重视,民众受教育水平普遍较低等原因,地方上的通俗图书馆难以产生较大的影响。但不可否认,这是探索知识普及、阅读推广与开化民智的一种有益尝试。失败的教训与成功的经验皆是宝贵的财富,为我们今天完善图书馆的功能、总结制度建设与实施的方式方法提供了反思的契机,这也正是研究图书馆发展历史的意义所在。

1 张廷银.民国方志中的图书馆资料及其价值——以东北方志为例[J].文献,2005(2).

2 李希泌,张椒华.中国古代藏书与近代图书馆史料(春秋至五四前后)[M].北京:中华书局,1996.

3 赵仁山.(民国)邹平县志[M].民国 20年(1931)刻本.

4 陈熙雍.(民国)冠县志[M].民国23年(1934)刻本.

5 毛承霖.(民国)续修历城县志(卷一)[M].民国15年(1926)刻本:8.

6 王树枬等.(民国)续修临邑县志(卷二)[M].民国25年(1936)铅印本:79.

7 高熙喆等.(民国)续滕县志(卷一)[M].民国30年(1941)刻本:33.

8 王照青.(民国)高密县志(卷九)[M].民国24年(1935)刻本:19.

9 盖尔佶.(民国)利津县续志(卷二)[M].民国24年(1935)铅印本:4.

10 山东省政府教育厅.咨陈教育部齐河等二十二县设立通俗图书馆请备案文[J].山东教育公报,1915(32).

11 齐聘之.东临道道视学齐聘之视察夏津学务报告暨道尹核定办法[J].山东教育公报,1917(87).

12 齐聘之.东临道道视学齐聘之视察博平县报告暨道尹核定办法[J].山东教育公报,1916(57).

13 杜凯之.东临道道视学杜凯之视察德县报告暨道尹核定办法[J].山东教育公报,1916(56).

14 张树梅等.(民国)临清县志[M].民国23年(1934)铅印本.

15 李赐骥.省视学李赐骥视察平度学务报告[J].山东教育公报,1916(74).

16 孙房.省视学孙房视察齐河学务报告[J].山东教育公报,1916(61-63).

17 张维祺.省视学张维祺视察金乡学务报告[J]山东教育公报,1916(75).

18 李赐冀.省视学李赐冀视察邹县学务状况及行改良办法[J].山东教育公报,1916(81).

19 杜凯之.东临道道视学杜凯之视察陵县报告暨道尹核定办法[J].山东教育公报,1916(55).

20 杜凯之.东临道道视学杜凯之视察德平县报告暨道尹核定办法[J].山东教育公报,1916(56).

21 庄陔兰.(民国)重修莒志(卷三十)[M].民国25年(1936)铅印本:9.

22 山东省政府教育厅.批省立通俗图书馆详送短篇小说请饬发各县由[J].山东教育公报,1915(40).

23 孙房.孙视学视察安邱报告[J].山东教育公报,1915(42).

24 巩秉秋.巩视学视察东阿报告[J].山东教育公报,1916(49).

25 张恩濡.胶东道视学张恩濡视察福山报告[J].山东教育公报,1916(53).

26 于清泮.(民国)牟平县志(卷四)[M].民国25年(1936)铅印本:32.

27 巩秉秋.巩视学视察观城报告[J].山东教育公报,1915(47).

28 穆祥仲.(民国)东明县新志(卷八)[M].民国22年(1933)铅印本:6.

29 匡超.(民国)增修胶志[M].民国 20年(1931)铅印本.

30 于清泮.(民国)齐东县志[M].民国24年(1935)铅印本.

31 李赐骥.省视学李赐骥视察陵县学务状况报告[J].山东教育公报,1917(102).

32 山东省政府教育厅.山东省民国十五、十八、十九三年度社会教育经常费比较图[M]//山东全省教育概况(自民国十八年十月至二十年六月).济南:山东省政府教育厅,1931.

33 李赐骥.省视学李赐骥视察平原学务状况报告[J].山东教育公报,1917(104).

34 李赐骥.省视学李赐骥视察德平学务状况报告[J].山东教育公报,1917(100).

35 巩秉秋.省视学巩秉秋视察博平学务报告[J].山东教育公报.1916(67-69).

36 丁世封.东临道道视学丁世封视察禹城学务报告暨道尹核定办法[J].山东教育公报,1917(86).

37 鲁迅.伤逝[M]//鲁迅全集(第二卷).北京:人民文学出版社,1973:124.

38 李毓枢.济宁道道视学李毓枢观察滕县学务报告[J].山东教育公报,1916(77).

39 巩秉秋.省视学巩秉秋视察邹平学务状况报告[J].山东教育公报,1917(101).

40 靳維熙.(民国)东阿县志(卷八)[M].民国23年(1934)铅印本:15.

41 張新曾.(民国)续修博山县志(卷六)[M].民国26年(1937)铅印本:29.

42 山东省政府教育厅.山东省各县公立图书馆一览表[M]//山东省政府教育厅第一次工作报告(民国十七年六月至十八年十月).济南:山东省政府教育厅,1929:丙编附表.

43 朱有瓛.中国近代教育史资料汇编·教育行政机构及教育团体[M].上海:上海教育出版社,1993.

44 孙房.省视学孙房视察章邱学务状况及应行改良办法[J].山东教育公报,1917(81).

45 山东省政府教育厅.各县社会教育设施述略[M]//山东省社会教育概况.济南:山东省政府教育厅,1933:1.

(逯铭昕 馆员 山东师范大学图书馆)

Study on Local Popular Libraries in Shandong Province during the Period of the Republic of China

Lu Mingxin

The purpose of popular libraries was to arm the lower masses with knowledge and culture,which played a unique role in the history of librarianship development of China.By close-reading of the local chronicles and government education gazettes,the related problems can be clarified,such as site selection,book collection,borrowing system,staff and funds,etc.According to these historical records,popular libraries in the county level of Shandong province were founded at an earlier time,and played a certain role;however,these libraries hadn't experienced such a prosperous and orderly development as those in provincial level or in the capital,nor did they implement the regulations laid down by the government and perform well.Although popular libraries in the county level in Shandong province eventually declined,they could be some useful attempt for exploring knowledge popularization,promoting reading,and civilizing the masses.2 tabs.45 refs.

The Period of the Republic of China;Shandong Province;Popular Library

2016-05-30