艺术世界里的忧郁之美

2017-01-03戴洋

戴洋

青年演员乔任梁的自杀,让“抑郁”一词重新进入人们的脑海。抑郁症除了与死亡如影随形,还与创造力密切相关。历史上诸多才华横溢的创造者,仿佛受到某种诅咒,常常和忧郁、狂躁等负面情绪相互纠缠,他们也因此创造了一个又一个惊艳世界的作品。

第一部分 名家论调

忧郁之于艺术家

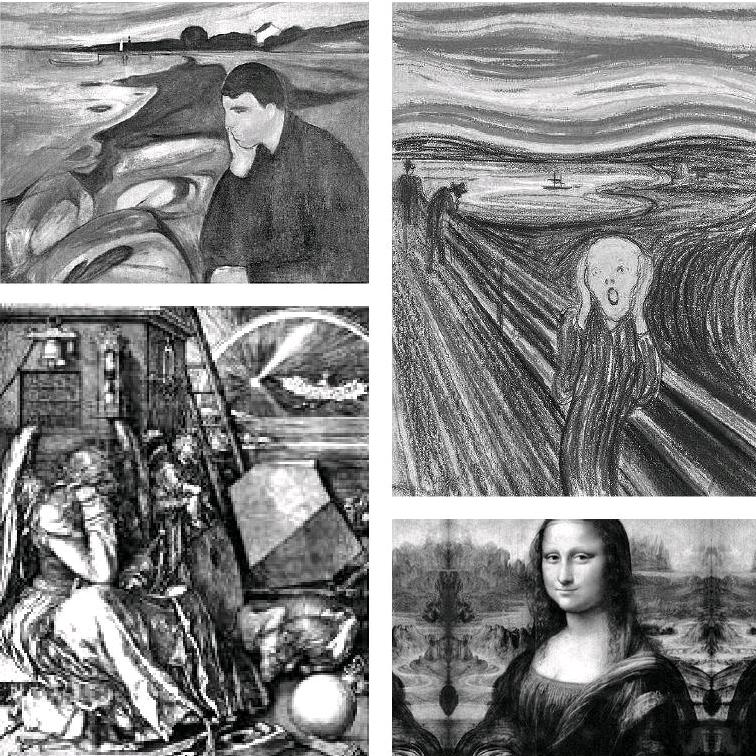

美国《健康》杂志曾刊登的一项调查显示:因为工作时间和收入不固定,再加上又是孤身创作,艺术家成为最易患抑郁症的十大职业之一,发病率约为9%。可见世人眼中的艺术家必是多愁善感、情绪变化万端的。历史上真实的例子也印证了这一点。阿尔布雷特·丢勒、凡·高、蒙克等人都很忧郁,悲剧色彩在他们的作品中时隐时现。

阿尔布雷特·丢勒/《忧郁I》

在中世纪,忧郁是有罪的,因为那意味着对上帝造物的怀疑,人们认为只有守财奴和懒汉才会忧郁。德国画家阿尔布雷特·丢勒改变了这一切,他彻底扭转了忧郁者的形象,使其进化成一个托腮思索的人,与天才画上等号。

天使用握紧的拳头托住头的姿势最早出现在古埃及壁画中,表示沉思、疲倦或悲伤。握紧的手起初代表攫取财宝的力量,阿尔布雷特·丢勒将其改造成一种执着探索的精神。

蒙克/《忧郁》《呐喊》

忧郁和惊恐是蒙克生活的毒药、艺术的灵药,他甚至有一幅作品就叫《忧郁》。从没有人能像他这样准确地画出忧郁的色彩和形状,《呐喊》几乎成为痛苦忧郁的标准像。

达·芬奇/《蒙娜丽莎的微笑》

据意大利画家瓦萨里的记载,不同寻常的达·芬奇在给蒙娜丽莎画像时,“雇用了一些歌手和乐师,总是让丑角使他保持心情愉悦,以驱走他带到画像中的那份忧郁”。

【思考】巴尔扎克说:“天才都是人类的病态,就如同珍珠是贝的病态一样。”或许正是由于忧郁者的世界与众不同,他们才会创造出许多出色的作品。

第二部分 读面孔

艾青:忧郁情思绽放下的不灭诗魂

艾青的诗之所以魅力永驻,究其原因在于他诗歌中渗透着一种忧郁情思。艾青的忧郁源于他那独特的身世。他的母亲分娩时,因他的头太大而难产,挣扎了两天两夜才把他生下来。此时母亲已奄奄一息。算命先生说,艾青是克父母的命,只能称父母为“叔叔、婶婶”。就这样,艾青一出生就成了不受欢迎的人。正是这样的命运,给艾青带来了一生都挥之不去的忧郁。后来随着抗战的爆发,民族的苦难大大激发了艾青的忧郁。他把内心的忧郁化作诗歌,创作了诸如《大堰河》《手推车》《北方》等反映民族现实的诗歌。

关键词:对现实的忧虑/哀伤/忧郁情思

考场速用:艾青的诗歌中蕴涵着对祖国和民族前途的忧虑,对文明古国趋向衰败的激愤,还有对诗人自己无力改变现状的悲哀与自责……在艾青那里,忧郁并不是一种病态,相反,忧郁是他创作的源泉,是他高贵精神的表征。正是忧郁成就了艾青的伟大。

凡·高:一个忧郁与狂放的扭曲派艺术家

凡·高最著名的作品多半是在他生前最后两年创作的,其间,他为精神疾病所折磨,最后在37岁那年开枪自杀。他在狂乱的生活中画出150多幅油画和100多幅素描,其中尽是海浪如火焰般翻腾的图像,还有满天的星斗与金黄的麦田。这些画作是凡·高在阴郁的人间里捕捉到的最美的画面。

关键词:视创作如生命/狂放不羁/经历坎坷

考场速用:凡·高是一位具有真正使命感的艺术家。在谈到创作时,他是这样总结的:“为了它,我拿自己的生命去冒险;因为它,我的理智有一半崩溃了,不过这都没关系……”正因凡·高视创作如生命,使得他那忧郁的形象和狂放不羁的精神永远留在了我们的心中。

丘吉尔:写作是我对抗抑郁的利器

丘吉尔长期罹患抑郁症,他把抑郁症称为“黑狗”。为了应付抑郁的来袭,他想尽办法排遣,写作成了他抗击抑郁的一种选择。《英语民族史》《第二次世界大战回忆录》这两本获得诺贝尔文学奖的书籍就是在这样的情况下诞生的。正视“黑狗”的存在,以痛苦唤醒潜藏着的意识与无限创造力,最终使丘吉尔成为文豪级政治家。

关键词:直面困境/抗击抑郁/化痛苦为动力

考场速用:英国心理学家安东尼·斯托尔曾说:“抑郁其实是智者们内向思考、回归内心的最有效形式之一。因为痛苦可以唤醒人们的意识与创造力。”丘吉尔用写作对抗抑郁的态度可谓别具一格。他用自己写满荣誉的一生证明,再强大的心魔也可以被征服,甚至可以化为催人奋进的力量。

名人情绪论

“我需要不断地去理解、感受,这会耗费大量的心血,使我的心灵处于一种忧郁的状态。”——德国画家阿尔布雷特·丢勒

“忧郁不需要什么原因,忧郁是一辈子的,如果忧郁可以离开你,那不是忧郁,而是悲哀。”——德国汉学家顾斌

“所有真正出类拔萃之辈都是忧郁的”——古希腊哲学家亚里士多德

“知识分子总在抑郁症与乌托邦之间徘徊。”——德国思想家沃尔夫·勒佩尼斯

第三部分 文学画廊

《哈姆雷特》(莎士比亚/著)

在悲剧文学中,悲剧主人公对忧郁气质格外地钟情,仿佛唯有忧郁,方能与英雄的悲剧品格相匹配。在哈姆雷特身上体现出了忧郁者的理想形象——出身高贵、性情孤僻。这一形象成为忧郁的典范而被其他文学作品所沿袭,并在浪漫主义时期达到了巅峰。

【品读】“悲剧是将人生中有价值的东西毁灭给人看。”《哈姆雷特》就是一部极具震撼力的悲剧。哈姆雷特的忧郁是一种典型的人文主义者的文化心态,它昭示了欧洲文艺复兴时期文化的冲突与善变,体现了西方传统文化的人类价值观。

《诗经·王风·黍离》:不可言说的忧郁

彼黍离离,彼稷之苗。行迈靡靡,中心摇摇。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

彼黍离离,彼稷之穗。行迈靡靡,中心如醉。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

彼黍离离,彼稷之实。行迈靡靡,中心如噎。知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。悠悠苍天,此何人哉?

【品读】《诗经·王风·黍离》是一首流浪者之歌,诗人一边漫游,一边唱出心中的忧郁。忧郁本身就是一种生活状态:莫名的烦恼、莫名的悲哀、莫名的绝望。这首心忧之作在我国的诗性文化中开了忧郁美的风气之先。

《旷野无人——一个抑郁症患者的精神档案》(李兰妮/著)

这本书真实地呈现了抑郁症患者的内心独白,并收录了抑郁症的病状和治疗过程以及抑郁症产生的生理、心理、社会、文化等原因。在写该书时,李兰妮数次抑郁症复发,但她仍以顽强的意志完成了这部作品。病发的过程中,李兰妮每天都认为活着比死去更难,但她最终活了下来,走出了困境。

【品读】在难耐的痛苦中,李兰妮选择直面无边的绝境,在一笔笔近乎血泪的刻画中留下关于抑郁症的真实感受,让他人了解和警惕这头藏在黑暗中的“猛虎”。

【美文赏析】

忧郁之美

俞昌基

“再回首/云遮断归途/再回首/荆棘密布/今夜不会再有难舍的旧梦……”多年前,我第一次听到“忧郁王子”姜育恒唱这首歌,就被他忧郁哀婉的歌声所吸引。在他的歌声中,我想起了自己曾经经历过的一些事情。

以前我只知道张大千是一位慷慨豪气的泼墨大师,后来在电视纪录片《大师》中看到了他的心路纪实,才了解他还是一位擅长用诗词来抒发隐忧郁悒的悲情人物。他古稀之年旅居美国时,画了一幅《乞食图》:一位长髯老者拖杖持钵,沿街乞讨。这幅画真实地反映了一个漂泊游子的忧郁情怀。在异国他乡,大师还画过庐山、黄山、长江等巨幅山水画,并题诗如“行遍欧西南北美,看山须看故山青”“万里故乡频如梦,挂帆何日是归年” 等佳句。这些饱含伤痛和忧郁的佳句既展示了张大千的卓绝才艺,更流露出了他思乡爱国的游子情愫。

其实,中国文士的忧郁情结是由民族的母体一脉传承而来的。从屈原的《离骚》、杜甫的“沉郁顿挫”、辛弃疾的“闲愁最苦”、范仲淹的“是进亦忧,退亦忧”,到鲁迅的“哀其不幸,怒其不争” ……这种种刻骨铭心的忧郁同文人的秉性和痴情密切相关。他们忧国忧民,善于思索,于是丰满的理想与骨感的现实、清醒的理智与浓烈的情感、远大的抱负与低卑的地位必然会产生碰撞,最终往往是憔悴了容颜,内心充满了忧郁。然而忧郁出诗人,出文豪,出艺人,他们留下的动人篇章大大地丰富了人类的文明宝库。