戏曲改良运动中汉剧公会的运营与困境

2017-01-03柯琦

柯 琦

戏曲改良运动中汉剧公会的运营与困境

柯 琦

戏曲改良运动中,一批取代“精忠庙”等旧式同业组织的新型戏曲公会纷纷建立,如北京正乐育化会、上海伶界联合会等。相较于陕西易俗社等新型班社,他们平台更高,却普遍面临困境,都有着从踌躇满志到步履维艰的相似轨迹。而汉剧公会作为其中典型,既是旧式老郎庙的延续;又是戏曲改良运动的直接产物,其诞生之初就有着鲜明的民主性和革新性。但其新旧参半的运营模式,则存在着职责不明、业务不专等问题。究其原因:一是旧的权威体制已经破产,但新民主议事的章程并未深入人心;二是“戏班”这一实体在公会中消失,组织由戏班联合体过渡到伶人同业公会,使得汉剧公会缺乏相应的控制力、行政层次和管理人员。其运营与困境都揭示着汉剧发展的深层趋势,其探索也为国人戏曲观念的转型做出了自己的贡献。

戏曲改良 汉剧公会 戏曲公会 老郎庙

戏曲改良运动是中国近代文化转型的重要组成部分;而各地伶界纷纷成立新型的戏曲组织,并以组织的形式展开戏曲活动,则是戏曲改良运动的突出特征之一。运动中所涌现的新型戏曲组织主要有以下两类:一种是新型戏曲班社,如广东“志士班”、成都“三庆会”、西安“易俗社”等;一种是取代“精忠庙”、“老郎庙”等旧式同业组织的新型戏曲公会,如北京“正乐育化会”、天津“正乐育化会”、“上海伶界联合会”、“汉剧公会”等。前者在文学创作和舞台实践等方面都展开了积极的探索,在各类戏曲史述中都占有较大的篇幅;而后者虽然汇集了更多的社会资源,担负着更大的社会责任,但较前者而言,其对戏曲发展的推动却较为有限*比较特殊的是四川成都的“戏曲改良公会”,它是新型戏曲公会中较有实绩的一个。它在四川劝业道周孝怀的主持下,新建了新式剧场,邀请川中名士编创剧本,整顿了戏班,规范了演出制度。但就性质来说,它是由政府领导的戏剧组织,并且只存在了短短七年。虽然其实绩多,影响大,并直接开启了新式班社成都“三庆会”的戏剧改革,但这种政府出面主持,联合地方文人和伶人的改革模式,在整个戏曲改良运动中只能算是特例。参见郭勇:《晚清四川戏曲改良的历史还原(上)——问题辩索与改良舆论》,《四川戏剧》2008年第6期。,其组织本身很多时候都只能说是惨淡经营,而且在戏曲史中往往被一笔带过*典型论述如“正乐育化会当为梨园公所的后身。自育化会出,而公所遂消。在梨园界的集体组织上说,这也是划分时代的一件大事。”(王芷章:《中国京剧编年史》,北京:中国戏剧出版社2014年版,第600页。)学界的大部分论述都集中在这类戏曲公会的象征意义上。。面对这一情况,笔者不由思考到:既然新型戏曲组织在戏剧改良的浪潮中是可以有所作为的,为何戏曲公会在近代社会中却普遍面临困境?是什么制约了它的发展,它在困境中又有何探索与尝试?追问其为何“少有作为”,也许能为记述“有所作为”的戏曲史研究提供一个新的角度。

汉剧公会是建立于民国年间的汉剧同业组织,虽然只存在了短短32年(1919-1951),却是汉剧发展历史上一个十分重要的节点。这32年既是汉剧空前繁荣的时期,也是汉剧在时代风潮中剧烈变革的时期,时代变革中种种新旧元素在戏曲行业中的此消彼长。汉剧公会作为取代老郎庙而出现的新式组织,其出现即代表着旧的权威体制的衰退,这种新式的组织理念又孕育自戏剧改良运动的浪潮,汉剧公会也因而站在了时代交替的中心位置,它本应与其他新式行会组织一样“以其旧日的胎体孕育着其有生气的萌芽,在调整原有机能、充实内部力量之中步入了时代的轨道。”*彭雨新,江溶:《十九世纪汉口商业行会的发展及其积极意义——<汉口——一个中国城市的商业和社会(1796-1889)>简介》,《中国经济史研究》1994年第4期。然而,与其所处的高平台相对应的则是汉剧公会的管理上的混乱与无力。汉剧公会的这种矛盾状况,在新型戏曲公会中是具有一定典型性的,而本文将在梳理汉剧公会发展历程的基础上,考察其组织构成,分析其所面临的困境及其深层原因,追问其深层意义,从一个新的角度来观照近代戏曲史。

一、汉剧公会成立的背景

成立于民国年间的汉剧公会,从一方面来说,是汉剧行业组织自身演进的成果:清代中叶以来湖北所成立的各个“老郎庙”可以说是汉剧公会的前身,它是旧体制的某种延续;从另一方面来说,汉剧公会又是戏曲改良运动的直接产物,其诞生之初就有着鲜明的民主性和革新性。

(一)汉剧公会成立前的同业组织

戏曲艺人成立同业组织,目的是协调内部关系、加强团结、保护艺人的共同利益。清代中叶以后,全国各地的通邑大都普遍建立了老郎庙,又称“老郎庵”、“老郎堂”、“梨园会馆”、“梨园公所”或“梨园总局”,这实际上是艺人们借供神而聚集议事的场所。*傅才武:《老郎庙的近现代变迁——以汉口为中心文化娱乐业组织形态的一个侧影》,《文艺研究》2006年第2期。

而具体到湖北汉剧,则有“四大河派”、“三个半老郎庙”的说法:“当时东南西北的艺人们以各自的根据地向四周传播。鄂西北以襄樊为中心;鄂西南以荆沙为中心;鄂东南以武汉为中心;鄂北以德安府(今安陆市)为中心。”*刘小中:《湖北文史资料·汉剧史料专辑》,武汉:《湖北文史资料》编辑部1998年版,第91页。襄河派(襄樊)老郎庙现今所知重修于清代乾隆年间(1736—1795) ,庙址在樊城河街;荆河派(沙市)老郎庙大约在清顺治八年(1671)建立,庙址在沙市便河东岸,《重修沙市老郎庙碑》记有清道光二十四年(1844)重修沙市老郎庙事;汉河派(汉口)的“老郎庙”在汉口戏子街(今人和街)楚班巷,最迟在道光年间( 1821—1850)已经建立。府河派(安陆)因在德安府(今安陆)城内山华寺内西侧附设偏殿附祭,所以称为“半个老郎庙”。沙市老郎庙在1952年建戏曲学校时拆毁,其他三派均毁于辛亥革命战火。*傅才武:《老郎庙的近现代变迁——以汉口为中心文化娱乐业组织形态的一个侧影》。

就老郎庙的功能来说,其对内主要是协调艺人关系,维护当地市场演出秩序,给艺人提供临时救济;而对外则是维护伶人行业利益,更重要的是垄断该地区的演出市场。湖北汉剧被四个老郎庙划分为相对独立的四大河派,虽然四个河派在艺术上都有各自的特点,但这种划分更多地取决于地域垄断的需要,因为从长期来看,自太平天国以来,湖北地区战乱灾祸频仍,艺人流动性很大,四大河派的伶人之间搭班共演的情况一直存在,并不存在艺术上的阻碍。如汉剧伶王余洪元本是沙市人,在沙市拜荆河派知名一末胡双喜为师,又从岳阳人和班贺四学戏,也曾跟着江湖班在四川、九江唱过戏,后来汉口,隶袁心苟的福兴班,遂一炮打响,此时尚不到二十岁。由此可见四大河派的区分更多的是出于地域垄断的需要,而非艺术上的隔阂。这一点类似于早期广州戏曲中外江班和本地班的分野,外江班和本地班各自有自己的组织机构,这种区分与戏班所唱的剧种无关,更多的是取决于戏班的人员籍贯。*黄伟:《广府戏班史》,北京:中国社会科学出版社2012年版,第11页。

汉口老郎庙在辛亥革命期间被毁,当时也无人着手重建,在汉剧公会成立之前,汉口曾经出现过一个非正式的汉剧行业组织——“十八党”。该组织是以钱文奎为首,包括刘炳南、徐洪奎、李彩云、华万喜、大和尚、董金林、周小桂、黄双喜、汪素云、程双金、陈望喜、张天喜、小翠喜、舒连生等名角组成的行邦宗派,也就是由名角为首的行业垄断组织。这个组织继承了老郎庙的部分职能,主要反对戏园老板对艺人的经济剥削,控制各戏园的当家角儿,使戏园老板无奈增加包银,还排挤外来演员进入武汉。*刘小中:《湖北文史资料·汉剧史料专辑》,第353页。“十八党”存在的时间并不长,之前也甚少为人注意,但却是汉剧行业组织的发展历程中较为重要的一环,具有十分鲜明的过渡痕迹。

此外,有的研究者认为在汉剧公会成立之前,存在过楚班公所这么一个过渡机构。但因楚班公所与汉口老郎庙地址相同,又缺乏相关记载,故而无法判断楚班公所是老郎庙会址的别称还是一个过渡型的短期组织,故此处略而不论。

(二)“戏曲改良”运动与汉剧公会

从旧式的老郎庙过渡到新式的同业组织并不是汉剧的个别现象,而是当时整个中国戏曲界的普遍风潮,从某种程度上来说,汉剧公会正是这股风潮的直接产物。自戊戌变法到辛亥革命后的四五年,全国各地普遍开展了“戏曲改良”运动。在这一思潮的影响下,全国各大城市纷纷成立了新型的戏曲公会,以取代旧式的精忠庙、梨园公所等组织。

1912年3月11日,由潘月樵、夏月珊兄弟等发起的上海伶界联合会,通过上海沪军都督府陈其美由临时大总统孙中山核准成立。伶界联合会以“改良戏曲,排演新戏, 表扬革命真诠, 发阐共和原理, 使萎靡之旧社会日就进化,旁及教育慈善事业”为宗旨,力倡革新。因伶界联合会领导多为革命党人,孙中山亲为联合会题写“现身说法”的匾额。

1912年6月18日,锐意戏曲改良的田际云联合谭鑫培、杨小楼等名辈,组织北京“正乐育化会”,并呈教育部立案,投票选举谭鑫培为会长,田际云为副会长。“正乐育化会”在职能上基本取代了此前半官方性质的“精忠庙”。北京组织“正乐育化会”,消息传到天津,正在天津的李吉瑞、汪笑侬、尚和玉、薛凤池、刘凤樵、訾桐云等人,也出面筹建天津“正乐育化会”,得到戏曲艺人的普遍响应,并得到一部分爱好戏曲的商贾士绅的捐款支持。李吉瑞本为天津“精忠庙”庙首,“正乐育化会”建立后,李吉瑞被推为会长,并接受了“精忠庙”的全部资产,副会长为汪笑侬、尚和玉、薛凤池等。

而汉剧公会就是在这股“戏曲改良”运动的风潮中成立的,尤其值得注意的是,当时领导汉剧公会筹备工作的傅心一经常以全国红十字会理事的身份往来于武汉上海之间。傅心一在“五四”前到上海,几次利用开会机会结交了革命戏剧家欧阳予倩、刘艺舟、洪深、田汉等。傅心一由此想到汉剧如何同新剧同台演出“时装戏”,适应新潮流, 加速汉剧的变革步伐,把上海先进文艺思想,带回了武汉。1914 年,刘艺舟回到故乡湖北,傅心一在刘的支持下参加演出新剧活动,还动员一批汉剧演员参加新剧班底,开创了汉剧和新剧合流的新局面。*刘小中:《湖北文史资料·汉剧史料专辑》,第300页。1916年傅心一等人提倡建立汉剧公会。1919年汉剧公会开始筹备,汉剧公会的基本人员构架得以建立。1921年汉剧公会在教育部备案,正式定名,并有了第一次选举。1925年汉剧公会会址始告落成。而傅心一既是汉剧公会的首倡者,也是主要筹备者,可见汉剧公会作为一个新型的戏曲同业组织,也是清末以来戏曲改良运动的产物。

然而,这些新型的戏曲公会在运营中往往面临着相当大的困境,这种困境作为一种无声的衰退往往为戏曲史家忽略,但这些不同困境中所蕴含的相似性,应当被看作戏曲改良运动的一层背景来加以审视。上海伶界联合会在成立的第二年,就因“二次革命”失败而被袁世凯解散,直到1920年才得以重建,但其宗旨已经缩减为“联络同人感情,力争伶工人格,保障伶工职业地位。”*中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·上海卷》,北京:中国ISBN中心出版社2000年版,第600、601页。放弃了对戏曲本身的改良与整顿,也放弃了利用戏曲来改良社会,只专注于公益与维权。类似的情况也发生在北京和天津,北京“正乐育化会”自谭鑫培逝世,会务工作便陷入瘫痪,最终自行解散。到1923年才又重新组织“梨园公益总会”,梅兰芳、杨小楼、余叔岩任梨园公益总会会长。该会将组织的宗旨进一步缩小到“公益”,而且在章程第一条中就说明公益总会的主要功能是为贫苦的伶人料理后事。*谷依曼:《民国时期北京梨园行会组织研究》,中国戏曲学院硕士论文,2014年,第18-20页。天津“正乐育化会”的运营状况也十分惨淡,“三十年代中期以后,李吉瑞较多闭门家居,奉母课子,不再经常演出,过问会务渐少;尚和玉等又经常赴外地献艺,正乐育化会逐渐名存实亡。后来,会址也被一名经管财务的干事租给一家织布工厂做了厂房。”*中国戏曲志编辑委员会:《中国戏曲志·天津卷》,北京:文化艺术出版社1990年版,第309页。

以上的几个新型戏曲公会,在经历了草创期的踌躇满志之后,都面临着不同程度的困境。或者湮灭不闻,待有心人重建;或者全面收缩,转型成照料艺人“身后事”的公益组织,其功能甚至比旧式的老郎庙更为单一。下文将以汉剧公会为例,剖析新型戏曲公会在这一时期所面临的困境及其深层原因。

二、汉剧公会的组织结构及运营困境

汉剧公会作为一个新型戏曲公会,其组织结构与之前的老郎庙相比,普遍实行会员制、选举制、议事制,有着鲜明的进步性。但其新旧参半的运营模式,则存在着职责不明、业务不专等问题,因而显得混乱孱弱。究其原因,大略有两点:一是旧的权威体制已经破产,但新的民主议事章程并未深入人心;二是“戏班”这一实体在汉剧公会中消失,使得汉剧公会缺乏相应的控制力、行政层次和管理人员。下文将依次详述。

(一)汉剧公会组织的结构

汉剧公会组织结构上的新变化首先体现在它“普遍实行会员制、选举制、议事制,体现出现代社团组织的自愿原则、选举原则、权利与义务相结合原则等基本准则,在组织形式、构成原则、社会职能等方面都具有较浓的民主因素。”*傅才武:《老郎庙的近现代变迁——以汉口为中心文化娱乐业组织形态的一个侧影》。

在具体的组织形式上,汉剧公会在不同时期有着会长制、理事制等不同的具体形态。在成立初期,汉剧公会首先实行的是会长制,这一时期的会长制还留有老郎庙时期庙首制的痕迹,会长不光是会员公选出的公会领袖,在这一层关系之外,汉剧公会还在一定程度上被打上了会长的私人烙印。如汉剧公会在解决公会资金问题的时候,通常的决策不是募集会费或是义演,而是直接找会长寻求资金支援,会长以私人身份承担着汉剧公会的财政压力,比如1928年至1931年间,前任会长余洪元还以私人的身份垫付着汉剧公会欠债所孳生的利息。从这一点上来说,汉剧公会的会长制依旧保留有旧式的权威痕迹。而在1945年武汉光复,汉剧公会重新建立以后,汉剧公会的最高领导人再不称会长,而称理事长,理事长也不再以私人身份承担汉剧公会的财务亏空。

在内部构架上,汉剧公会相较于老郎庙而言,更趋于扁平化,不再有以行当、场面等划分的更小一级的组织。《重修沙市老郎庙碑碑记》中记有老郎庙的下级组织中山会、吉祥会、如意会、长生会,并要向老郎庙上缴会钱。虽然这些下级组织的具体职能尚不明晰,但参考与汉剧颇有渊源的广州外江戏的外江梨园会馆,其下有长生、长庚、长庆、长聚等会,如长庚会就是戏班伴奏人员的行会组织。长佛会又叫福和会,是衣杂箱人员的行会组织。*黄伟:《广府戏班史》,第41页。可以推想汉剧的老郎庙中的中山会、吉祥会、如意会、长生会也属于类似的下级组织。而到了汉剧公会时代,则没有此类组织的记载。汉剧公会初期的组织构架十分简单,主要由会长、副会长、干事长、干事这些具体职务组成,并无具体部门和专属分工。直到1948年,汉剧公会才在总会下分出“总务、交际、庶务、组织四股”*《吴天宝掼纱帽,汉剧公会第一次理监事联席会议》,《汉口导报》1948年2月16日第3版。。然而这种部门划分依旧存在职能不明的问题。

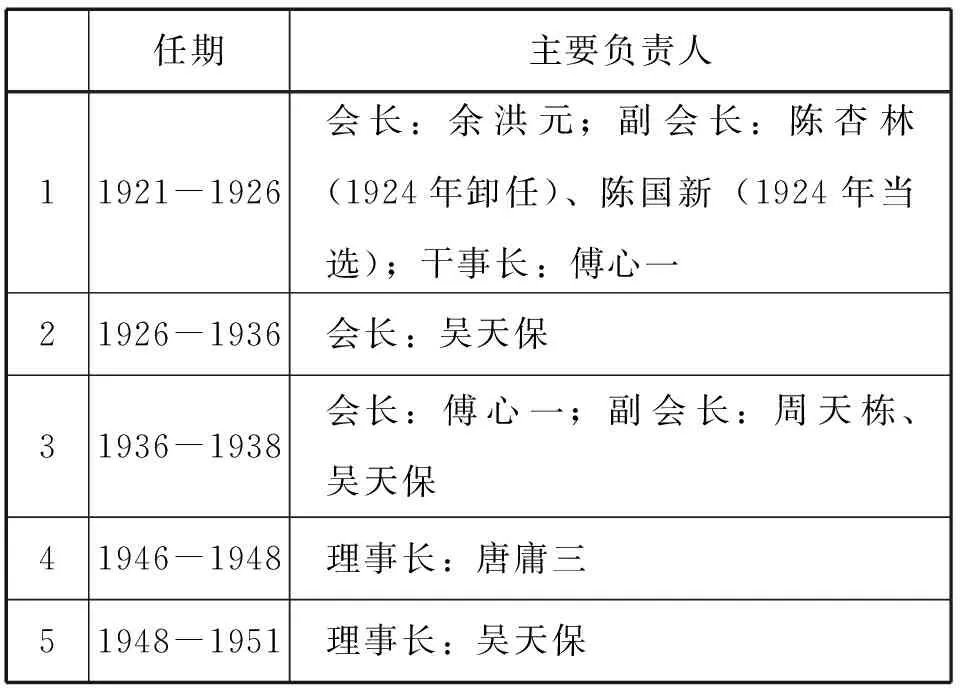

附:汉剧公会历任负责人表

(二)汉剧公会的运营困境

汉剧公会在运营模式上新变化主要体现在以会员登记制为主的运营方式,即伶人以个人身份加入汉剧公会,整个过程中汉剧公会与戏班基本上脱节。这一改变虽然带有鲜明的进步色彩,但在这新旧交替的时代,也将汉剧公会的管理混乱显露无疑。汉剧公会自24年修建会址开始,就一直没有从经济纠纷中解脱出来,中间汉剧公会还曾因为欠债两度被封,这里面固然有市场萧条等外部原因,但其也直接反映出来汉剧公会内部的种种问题,如组织构架不完善,缺乏稳定的收入来源,责任不明,业务不专等等。我们从中可以窥见一个戏曲行业组织在脱离旧式戏班联合体的模式后所面临的诸多困境。

具体到财务来说,汉剧公会的收入都是直接面向会员个人的,主要来源于两个方面:

一个是向汉剧伶人抽取厘捐,民国九年时至十二年时,抽取额度以“包银每串收二十文为例”,即是伶人包银的百分之二。此外,1927年时,汉剧公会还曾因债务问题临时向伶人征取包银。“旋经会议发表通过,凡属汉剧伶人各抽提三天包银,捐入公会,以资偿债。此三天之结果,综计共收七百余元。”*《吴天宝谈汉剧公会兴衰始末》,《罗宾汉报》1935年2月11-14日第2版。虽然当时物价起伏较大,但依此数额类推,汉剧公会抗战以前每月在这一方面的收入应当在140元左右,此外还有名伶的捐献和义务戏收入,如若管理得当,应当不会被千元左右的债务逼至封停汉剧公会会址。

另一个就是汉剧公会义务戏,汉剧公会分别在1924年,1928年,1934年,1935年,1946年,1948年数次召集汉剧名伶开演义务戏,义务戏所得均归汉剧公会所有,大部分用来偿还汉剧公会会址的债务,但尽管如此,汉剧公会还是在1934年和1949年两度应债务问题被封闭拍卖。

一笔始于1925年的七百元欠款,两次导致汉剧公会被封闭拍卖,并不是说当时汉剧事业支撑不起一个汉剧公会,只能说明汉剧公会组织管理的混乱和行政能力的孱弱在那个新旧交替的时代被暴露无遗。

(三)困境背后的深层原因

这种新旧参半的运营模式,之所以显得混乱孱弱,究其原因,大略有两点:

首先,旧的权威体制已经破产,但新民主议事的章程并未深入人心。如在汉剧公会会址竣工后,也就是欠债生成之时:“张催迫甚急,余洪元请同人在公会内集合,并设春酌,余将此事说明,并及本人垫出三百余元,拟请各同人暂垫若干,以陈杏林为首不愿垫款,一哄而散。”如果是旧时代的权威体制,余洪元作为庙首,是戏班联合体的代理人,其意见肯定具有相当的权威性,在多数人同意的情况下应可得到执行。如果新时代的民主议事的章程已经深入人心,那么会长提议,会员表决,可以有序地解决问题,断不至于“一哄而散”。

其次,“戏班”这一实体在汉剧公会中消失,使得汉剧公会缺乏相应的控制力、行政层次和管理人员。有的学者认为“从交易费用和组织成本的角度分析。近代戏剧活动还出现了以自由、平等和民主的现代低成本组织形态替代以人生依附、家族式及宗教权威为基础的高成本的传统组织的进程。在行业性组织形态, 主要表现为从老郎庙到戏剧同业公会的转变。从而极大地降低了整个行业和市场的外部交易费用和成本。”*姚伟钧等:《近代传统戏剧演进过程的经济学解读——以汉剧、楚剧等为例》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2006年第4期。虽然这种转变的确增加了市场的自由度和活跃度,但就汉剧公会本身而言,这种转变无疑是一场管理上的灾难。在老郎庙的管理体系中,班主管理戏班,班主共同推举庙首管理各戏班,行政层次分明,又有充足的行政人员加入当行业组织。而到了汉剧公会时代,普遍实行的“班园合一”制度使得后台管理者从属于戏园而非戏班,故而汉剧公会人员以前台人员为主,其中的“管事”、“干事”实则普遍缺乏行政经验。如余洪元时代,汉剧公会会计由名伶小翠花兼任,而小翠花故去后,汉剧公会的账目竟无法查清。而吴天保时代“张东平者为公会文牍,兼任会计,乃张本人因另有职务,未克兼任会中事。当以伊子凤藻顶替父职,任会中文牍,其中发生不少弊端”*《吴天保谈汉剧公会兴衰始末》。,可知汉剧公会未曾有专职的会计,不是名伶兼任,就是会外人士兼任,而就汉剧公会糟糕的财务状况来看,可以想见其职责的履行状况。

三、汉剧公会的历史意义

前文已述,汉剧公会于戏曲改良运动中建立,由踌躇满志到步履维艰,萎靡困顿时多,有所作为时少。但其毕竟是汉剧发展中的一个很微妙的节点,它是新旧交替的时代中心,也是勾连伶人与社会的桥梁。它的探索和困境都从深处揭示着汉剧发展的深层趋势,是研究汉剧史,乃至近代戏曲组织发展史的一个极佳的切入点。而它在困境中所做出的一系列探索,虽然杯水车薪,但也是戏曲改良运动的余波,同时也为后世戏曲观念的进一步转型埋下了种子。

(一)汉剧公会所体现的汉剧发展的深层趋势

汉剧公会取代老郎庙而成为新的汉剧同业组织,并不只是单纯的新型公共组织替代旧的权威组织,这种变化还体现了清末以来汉剧发展的两个重要趋势:汉剧整体行业逐步向汉口集中;汉剧行业组织由戏班联合体逐步过渡到伶人同业公会。

趋势一:汉剧整体行业逐步向大城市集中。

这一趋势主要体现在三个方面:汉口成为汉剧的中心,汉剧公会成为湖北地区汉剧组织的中心,汉口中心地位的确立与认同。

1. 汉口成为汉剧的中心:从三个半老郎庙到一个汉剧公会。在清代,三个半老郎庙将汉剧划分为四个相对独立的演出区域,而汉口的强势崛起,则打破了区域垄断所形成壁垒,形成以汉口为中心,辐射周围的演出格局。首先,1861年汉口开埠后,武汉地区人口由缓慢发展和负增长进入急剧上升时期。宣统三年(1911年)三镇城市总人口达到83.25万人。较之汉口开埠前的30万人增长近2倍。*武汉地方志编纂委员会:《武汉市志·总类志》,武汉:武汉大学出版社1998年版,第124页。急速膨胀的城市人口为汉剧艺术的发展提供了大量人才和广阔市场。其次,卢汉铁路的通车,使得汉口成为中部地区水陆货运中转的核心,大量的商业机遇造就了更多的演出机会。最后,连年兵灾使得汉口租界成为湖北地区娱乐业最为理想的演出场所,得以汇集大量优秀艺人。以上种种因素使得汉口在四大河派中脱颖而出,成为汉剧的中心。

2. 汉剧公会成为湖北地区汉剧组织的中心:汉剧公会对其他河派演员的接纳。清末民初,沙市给武汉输送了一批又一批的“荆沙名角”,他们有的是科班出身,有不少是票友下海,其中最为著名的有:一末余洪元、王松林、殷成德;二净余洪奎、陆瑞庭;三生杨胜喜、焦松、朱斋公;四旦王云凤、韩宝玉;五丑大和尚、小合合、张庆喜、蔡四;六外小燕尾、祝南山、程双全、危八;七小袁林清、李传末;八贴陈月红、何金榜;九夫潘庆喜;十杂王楚山、彭斗山、苏福田。在这十大行中,不少演员都先后带着“荆沙名角”的招牌下汉口搭班,并盛名一时。但在“十八党”把持汉口演出市场的时代,地域的界限还是颇为分明的,像余洪元虽然在当时风头无两,却并不在“十八党”之列;府河派的名丑吕平旺来汉口搭班时,就曾受到“十八党”的刁难,不派他的拿手戏,系盔扎靠时故意勒紧,派名角给他跑龙套,分散观众注意力。*刘小中:《湖北文史资料·汉剧史料专辑》,第125页。而到了汉剧公会时代,府河派到汉剧公会注册的就有一千多人,虽然地域的歧视可能依旧存在,但这种姿态至少说明汉剧公会并不只是汉口的汉剧公会,而是汉剧这个剧种的核心组织。

3. 汉口中心地位的确立与认同:汉剧和汉剧公会的定名。1912 年,汉剧史家扬铎在《汉剧丛谈》中第一次将以汉口为中心流行的“楚调”定名为汉剧,得到了同行的认可。这一定名,是建立在汉口成为汉剧中心这一事实基础上的,而汉剧公会定名,在教育部立案,则将汉剧这一定名推向了全国。1933年广东大埔县人钱热储编著的《汉剧提纲》一书,该书在“作书缘起”处说:“何谓汉剧?即吾潮梅人所称外江戏也。外江戏何以称汉剧?因此种戏剧创于汉口故也。”*钱热储:《汉剧提纲》,汕头:汕头印务铸字局1933年印刷,第1页。广东汉剧之定名可能即受汉剧公会这一名称的影响。同时也说明汉口从四大河派中脱颖而出,成为汉剧的中心,这一事实逐步得到了从业者、官方政府,乃至全国从业人员的认可。

趋势二:汉剧行业组织由戏班联合体逐步过渡到伶人同业公会。

从老郎庙到汉剧公会,最为明显的变化是:戏班这一实体在戏剧行业组织中消失了。老郎庙作为一个带有区域垄断性质的行业组织,其主体并不是一个个的伶人,而是戏班。因为老郎庙具有垄断演出市场的权力,所以它在一定程度上具有强制力,如强制戏班入庙挂牌、交费、强制性演出安排等。为了保证其权威性,老郎庙规定了严厉的罚则,包括罚款、体罚、禁止演出等。如沙市老郎庙碑记“上会入庙”应缴纳会钱、茶钱、香钱等,数额从最低的四百钱到最高的三十六串不等,有具体规定十五条之多。*傅才武:《老郎庙的近现代变迁——以汉口为中心文化娱乐业组织形态的一个侧影》。然而其中只有六条是针对演员个人的,其余“一议有外来班(挂)牌上会入庙钱30串”等都是直接针对戏班或者箱主的,而且从数额上来说,老郎庙的大部分资金都是从戏班直接收取的。老郎庙控制戏班,戏班控制伶人。故而整个组织构架呈现出“老郎庙——戏班——伶人”这三个层次。

而到了汉剧公会时代,戏班这一实体从行业组织里剥离出去了,汉剧公会直接面对汉剧伶人。如汉剧公会刚刚成立时的办公经费,就由汉剧公会直接向伶人抽取,以每人包银每串收二十文为例。*《汉剧公会被封始末记》,《戏世界》1934年10月3日、10月10日。汉剧公会不再涉及戏班的营业,也不与戏班发生直接的关系,而汉剧公会的组织构架则简化为“汉剧公会——伶人”这两个层次。

究其原因,自晚清而入民初,传统的茶园开始受到冷落,营业性戏院取代茶园成为商人们投资建设的热点。民初的汉口迎来了新式剧场和舞台建设的第一次高潮。从1912年到1920年间,汉口出现各式戏院和舞台15座,后来成为汉口娱乐业象征的汉口民众乐园(当时名叫新市场)也在1919年建立。近代戏剧业存在南北两种经营体制,北京的京班盛行“班园分立”,戏班和剧院是各自独立的经营实体;上海戏班实行的是一种戏园和戏班合二为一的经营体制。晚清以来,汉口的戏剧业也经历了班园相对分立到“班园合一”的发展过程。*姚伟钧等:《近代传统戏剧演进过程的经济学解读——以汉剧、楚剧等为例》。

而汉剧公会的建立,汉口同样处在由“班园分离”逐步转向“班园合一”的历史背景之下,这里的“班园合一”也就是戏园自由选择和罗致零散的伶人组班,而非伶人组成一个较为固定的戏班与戏园进行双向选择。在这一时代大背景下,许多老戏班都未能幸免于难,如荆河太寿班:“据荆河戏的老票友陈登亮回忆, 荆河戏太寿班系清顺治年间开始活动于沙市的, 大约到1923年才散班, 延续了二百七十余年……从名戏班的古老风俗来看, 过去的名牌戏班由于群众和票友喜爱, 只换班主不换班名。”*刘小中:《湖北文史资料·汉剧史料专辑》,第105页。而在商业戏园实行“班园合一”的风潮之下,就很少有成员固定的戏班在城市进行演出了,所以汉剧行业组织由戏班联合体逐步过渡到伶人同业公会。而这一变化所造成的影响,也牵绊着汉剧公会的兴衰起落。

(二)汉剧公会对汉剧发展的贡献

汉剧公会作为一个新型的同业组织,一直试图在旧式的垄断权威组织破产后建立新的组织形式,为汉剧公会乃至整个汉剧艺术在社会中寻找新的定位。虽然汉剧公会的执行力和组织能力在这急剧变动的新旧交替时期显得较为孱弱,但汉剧公会的这些尝试还是为汉剧的发展做出了贡献。

首先,汉剧公会在成立之初就积极从政府方面寻找支持,并在教育部立案。这种尝试是戏曲从业者长期以来的一种自我认同,只是如今终于有机会得到官方的承认而已。沙市老郎庙碑碑文有如下几句:“盖闻圣贤之学,礼乐为先;百艺之首,出之上古流传之业。周公演礼乐列国贤人先儒孟施效之,为始□。我等后辈尊先师而立庙祭焉。”*傅谨主编:《京剧历史文献汇编·清代卷·第八卷:笔记及其他》,南京:凤凰出版社2011年版,第378页。虽然言辞中颇有托古自矜的味道,但话语里流露出的是高台教化的期望。伶人的这种期望,与《琵琶记》中的“不关风化体,纵好也徒然”的内核是一脉相承的:即是戏曲出自圣贤,高台亦属教化。而新式的民主政府则给戏曲提供了这种机遇,而曾在上海接触过新思潮的傅心一也明白戏曲所能发挥的社会效力,故而有了这次尝试。汉剧公会和汉剧伶人就在这种情况下,让其长期以来自诩的“高台教化”的社会意义得到了政府的承认,并成为了官方意识形态的一部分。

其次,汉剧公会还通过赈灾义演等社会活动提高汉剧和汉剧艺人的社会地位。1920年11月20日,京剧名角余叔岩由南通来汉,应汉口红十字会之请演出募捐。汉剧公会余洪元等人闻讯,也不甘落后,公推傅心一出面,代表汉剧公会,商得汉大舞台老板刘玉堂的同意,于红十字会筹赈之日,与余叔岩一起登台。自此开始,民国年间以汉剧公会之名组织的汉剧义演见诸报端的就有1920年汉剧公会赈灾义演,1920年汉剧公会募款赈济北省灾孩义演,1935年汉剧公会赈灾义演,1937年认购救国公债宣传义演,1937年扩大抗敌宣传新排《平倭传》演出,1938年“五·九”化装宣传义演,1938年抗敌戏剧总动员等数次。次数甚至超过汉剧公会自身筹募资金的会串演出。这一类演出往往名角荟萃,对观众有很强的吸引力,并且能在媒体中造成很大的轰动效应,故而对于汉剧和汉剧艺人社会地位的提升有着不小的助力。

最后,汉剧公会在建立汉剧行业规范和维护艺人权利方面也都做出过自己的贡献。如汉剧公会就曾在戏班歇夏的淡季给唱码头座戏的名角统一划定价格,以应对内部恶性竞争和外部压价。*《生活高涨下堂会要硬币,六月六会戏汉剧演员筹商对策》,《罗宾汉报》1948年6月19日第2版。而在维护艺人权利方面,汉剧公会也发挥了一定的作用。1948年,汉剧宣传第一队赴胡家墩演出,条件包银已谈好,正在开锣之际,该地负责人故意刁难,声称要周天栋、徐继声、胡桂林三人登台,否则不能算戏等语,该队派代表来汉向汉剧公会请求救济办法。经该会理事长及全体理监事议决,决请周、徐、胡三人前往演唱一天。*《汉一队被困胡家墩,周天栋等率队解围》,《罗宾汉报》1948年3月4日第2版。两月后汉剧第一队又在团风附近演唱会戏,该县政府以时局不靖,禁止演唱,并将班中之乾坤艺员抓了十七人前往县政府羁押,汉剧公会去公函交涉,全班遂得释放。*《汉剧一队黄冈遭禁演,全体艺员业已返汉》,《罗宾汉报》1948年5月27日第2版。由此可见,汉剧公会在维护艺人权利方面的确发挥了一定的作用。

综观汉剧公会32年的发展历程,其诞生于新旧交替的时代,亦是戏曲改良风潮的直接产物,旧式的垄断权威模式此时已经崩塌,但新思潮更多地停留于提升戏曲的社会意义,新式的组织和议事形式尚未深入人心。故而在这新旧交替的转型期中,汉剧公会的执行力和组织能力一直呈现出较为孱弱的状态,财务状况十分糟糕,甚至没有组织过一届汉剧科班。但我们也不能忽视汉剧公会为提高汉剧地位所做出的种种努力和尝试,这些努力也一步步地推动着汉剧的都市化进程。汉剧公会的踌躇满志与步履维艰,在同期的戏曲公会中具有一定的代表性,它典型地体现了戏曲改良运动中新型戏曲公会的探索和困境。

[责任编辑]黎国韬

柯琦(1989-),男,湖北鄂州人,武汉大学艺术学系博士研究生。(湖北 武汉,430072)

I207.3

A

1674-0890(2016)03-036-09