庐江铜陵段铁路地质灾害评估及防治措施

2016-12-27黄昕霞

黄昕霞

(安徽工业经济职业技术学院 地质学院,安徽 合肥 230051)

庐江铜陵段铁路地质灾害评估及防治措施

黄昕霞

(安徽工业经济职业技术学院 地质学院,安徽 合肥 230051)

通过野外调查和室内资料分析,对庐江铜陵段铁路的水文地质、工程地质条件进行阐述,对沿线修建铁路的地质灾害进行了综合评估.评估结果表明,危险性小的区段总长为35.7 km,占32.6%;危险性中等的区段总长为25.25 km,占23.04%;危险性大的区段总长为48.6 km,占44.36%.在分析各种地质灾害形成条件及影响因素的基础上提出对应的防治措施.

地质灾害评估;灾害预测;防治措施

庐江铜陵段铁路位于安徽省中南部,西起合九铁路,途径庐江县、无为县,在无为县跨越长江后进入铜陵市.在工程施工过程中受到地形地貌条件的影响,建设过程可能会诱发各种地质灾害.本文对庐江铜陵段铁路地质灾害进行评估[1-2],一方面可以进一步优化区域铁路网布局,加快地区基础设施建设,推进“皖江城市带”国家战略实施的需要,加快中部崛起战略的实施;另一方面,可以促进沿途资源深度开发利用,增强地区经济,实现区域资源可持续发展.

1 评估区地质概况

1.1 地形地貌

评估区地势总体特征是东西高、中部低、中部总体地势较平坦,主要为漫滩、二级阶地为主,其标高5~34 m,东西两侧主要以丘陵为主,地势起伏较大,标高在37~374 m之间.评估区地貌主要为低丘、漫滩、二级阶地.

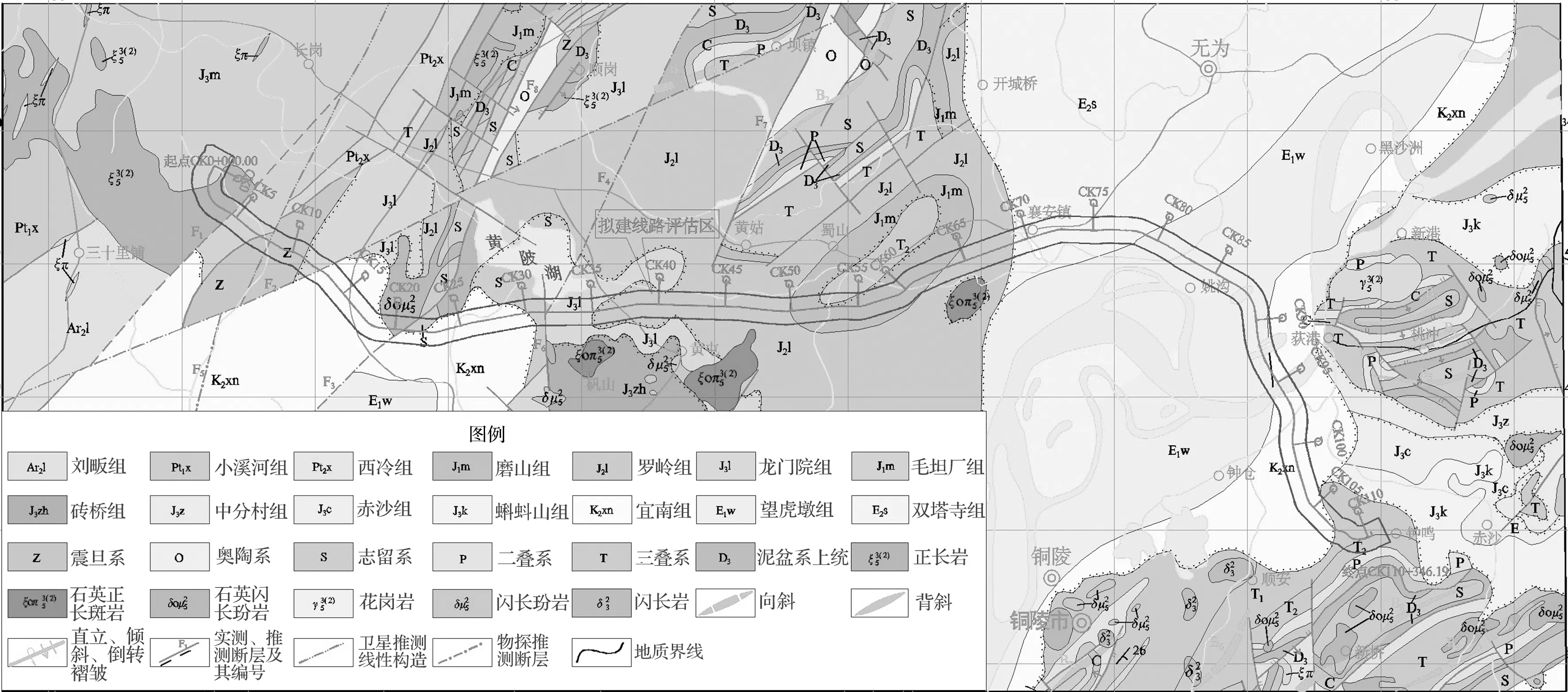

1.2 地质构造

评估区外围中部和东南角分布九个褶皱构造(见图1).其褶皱以北东向线性紧闭褶皱为主,且多发生倒转并伴有同褶皱期的断裂构造,其构造形态较复杂[3].区域内断裂构造较发育,其中规模较大者或与铁路工程建设关系密切的描述如下:

(1)郯庐断裂带的分支(F1、F5),一支走向45°~50°,另一支走向60°~80°,断层沿线次级断裂密集,形成较宽的动力变质带,岩石强烈压碎、糜棱岩化、片理化.

(2)黄破断裂(F3),该断层走向为35°~73°,断层压碎岩及裂隙发育.

(3)罗河断裂(F4),该断层走向由北北东向向南西渐转为北东向(40°~50°),该断裂在评估区内为第四纪所覆盖.

(4)F6断裂,该断层走向南北向(80°~100°),在评估区内地表断续出露,主要切割的地层为志留纪和侏罗纪地层.

(5)黄屯—坝镇断裂(F7),该断层走向为北东向,在评估区内为第四纪所覆盖.

图1 庐江铜陵段铁路工程沿线地质图

1.3 地层岩性及岩土体划分

评估区主要出露有震旦纪的变质岩,志留纪的石英砂岩、粉砂岩、泥岩,三叠纪的灰岩、粉砂岩,侏罗纪的砂砾岩、砂岩、粉砂岩、凝灰岩、安山岩、夹砂岩和页岩,白垩纪的砾岩、砂砾岩、砂岩、粉砂岩、石英砂岩,第三纪的砾岩、砂岩、粉砂岩、泥岩,第四纪地层的砂—粉砂质粘土、砂、砾,现代松散堆积;沿线及其评估区部分地区有岩浆岩发育,主要为燕山期(晚侏罗纪—白垩纪)侵入岩和火山岩,其主要岩石类型为:花岗岩,石英闪长玢岩等.

岩体又有以下分类:(1)坚硬层状砂岩岩组;(2)较坚硬层状泥页岩岩组;(3)坚硬中厚层状中等岩溶化灰岩、白云岩岩组;(4)较坚硬—坚硬薄—中层状弱岩溶化灰岩夹砂页岩岩组;(5)坚硬块状正长花岗岩岩组;(6)较坚硬—坚硬似层状火山碎屑岩组.

土体又有以下分类:(1)粘性土;(2)砂性土;(3)砾卵石土;(4)膨胀土;(5)软土;(6)液化沙土.

1.4 水文地质

根据地下水的埋藏条件将评估区地下水划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水三大类[4].

区内地下水的补、径、排特征明显不同,主要是受到本区的地形地貌、地层岩性特征而变化.区内地下水与长江水力联系紧密.

大气降水是本区孔隙水的主要补给来源,还有江、河、湖的侧向补给.地下水的排泄途径有多种,在丰水季节以地下径流向下游排泄,在枯水期间向河流侧向排泄,同时蒸发也是地下水排泄途径之一.

本区基岩裂隙水主要补给来源是大气降水,由于地形位置较高,大气降水多沿基岩表面的裂隙渗透,运移到深部储水系统,地下水流向一般与地形坡向一致.

溶洞水的补给主要为大气降雨,接受降雨垂向补给后,下渗到一定深度,受到不溶的相对阻水边界的限制,转入水平运动,在沟谷深切处呈下降泉排泄地表.

2 地质灾害现状评估

2.1 崩岸现状评估

崩岸主要分布于CK94+300、CK95+600长江南北两岸,共有2处.两处崩岸均为土质崩岸,均为条崩,规模均为小型.崩岸岩性主要为粉质粘土,抗外界冲刷能力弱,遇到风浪冲刷后产生崩塌;两处崩岸对本次工程危害较小[5].

2.2 膨胀土变形现状评估

膨胀土主要分布于CK3+300—CK12+100、CK37+200—CK41+400段.地表出露岩性为第四纪晚更新世残坡积粘土,厚约5.0~25 m.粘土呈硬塑状,稍湿,柱状节理较发育,其土体含水量为11.0%~21.1%,自由膨胀率(δef)为40.0%~41.0%[6].

针对评估区及周边调查发现约30%的民房及周围墙体存在不同程度的开裂现象,多为一层建筑物.总之,评估区具有弱膨胀潜势,其危害程度低,危险性小.

2.3 崩塌灾害现状评估

评估区内调查发现崩塌灾害共11处,其中有2处在线路上和近侧,多分布于山体一角,岩性多为粗安岩、粉砂质泥岩、千枚岩、含砂质灰岩、石英砂岩、粉砂岩、灰岩及第四纪残坡积物,裂隙发育,岩石破碎,因引发范围较小,所以其危险性小[7].

3 地质灾害危险性预测评估

3.1 崩塌、滑坡灾害危险性预测

沿线路共有切坡16段,切坡段总长6.380 km,深度为5.00~23.40 m.切坡段岩性主要为白垩纪宣南组(K2xn)的砾岩、砂砾岩、砂岩、粉砂岩、石英砂岩;侏罗纪龙门院组(J3l)的凝灰岩、粗安岩以及第四纪的土体,当现场施工进行切坡时,会引起崩塌、滑坡灾害.受到崩塌、滑坡灾害的区域大约为120~1 200 m3,其危险性小[8].

3.2 膨胀土变形灾害危险性预测

膨胀土区域在工程施工时,若处置不合理会造成路面发生开裂或膨胀.因此工程施工时需要考虑膨胀土因素.实验说明,粘土自由膨胀率40.0%~41.0%,具弱膨胀性,其受到膨胀土变形地质灾害危险性小[9].

3.3 软土变形灾害危险性预测

本区软土低强度,孔隙比高,含水多,它在正常情况下,土体常显示流塑-软塑状态,若改变后结构受损,土体出现流动状态[10].

CK41+400—CK53+000、CK58+800—CK71+600、CK78+000—CK102+200段软土厚4~35 m,天然孔隙比1.11~1.47,液性指数0.738~1.741,基础施工过程中可能遭受软土变形灾害大,其灾害危险性大;

CK23+500—AK41+400段软土厚2~9 m,天然孔隙比1.09~1.12,液性指数0.655~0.972,基础施工过程中可能遭受软土变形地质灾害中等.

3.4 砂土液化灾害危险性预测

庐江至铜陵铁路工程CK67+000—CK70+600、CK67+000—CK93+200约15 m以内分布有第四纪全新世粉砂,细砂层;在外界遭受剧烈振动或地震裂度Ⅶ度作用下,地基土将产生液化现象,可能产生管涌、沉陷或不均匀沉降等不良地质现象,将不利于工程建筑物稳定.据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)中4.3.3—1,对大桥桥址区埋深20 m之内粉砂、细砂层,按地震裂度Ⅶ度进行液化判别[11].

根据贯入深度、实测标准贯入锤击数、地下水水位深度等资料及收集资料对20 m之内粉砂,细砂层进行复判计算后,粉砂液化指数(I1E)为1.6~3.86(数据来自《新建庐江至铜陵铁路工程可行性研究报告》).在Ⅶ度地震条件下可有出现轻度液化,其危险性小.

3.5 岩溶塌陷地质灾害危险性预测

在线路CK106+600—CK109+550段,其第四纪之下有三叠纪南陵湖组(T1n)的灰岩.根据钻孔揭露,灰岩埋深10~28 m,节理裂隙发育,发育长5~40 m,溶蚀现象较明显.根据资料,隐伏于第四纪松散层之下的三叠纪灰岩溶蚀形态有溶洞、溶隙、溶孔等,其线岩溶率一般为2%~9%.其上覆盖层为戚家矶组(Q2q),厚度为10~28 m,地下水埋深为1~6 m,参照岩溶塌陷灾害评价指标覆盖层厚度、岩溶率、地下水水位综合分析,本工程实施过程中可能遭遇岩溶塌陷灾害,其危险性中等[12].

4 地质灾害危险性综合分区评估

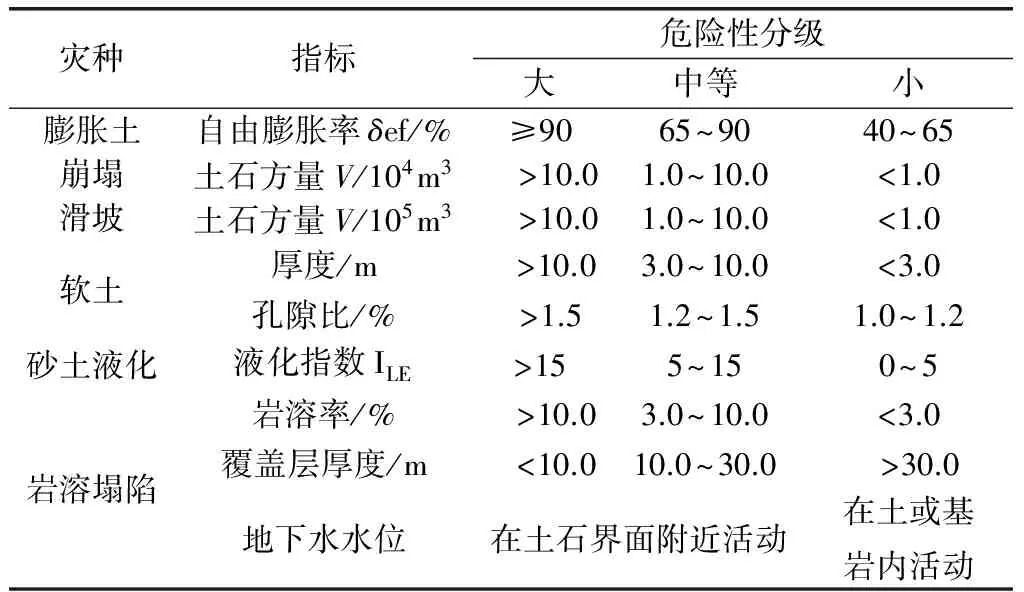

4.1 综合评估量化指标

根据本次现状评估地质灾害种类有崩塌、膨胀土、崩岸三种,预测评估引起的地质灾害有崩塌、滑坡,可能遭受的地质灾害为崩塌、滑坡、膨胀土变形、软土变形、砂土液化、岩溶塌陷.地质灾害危险性等级划分标准(见表1).

表1 地质灾害危险性等级划分标准

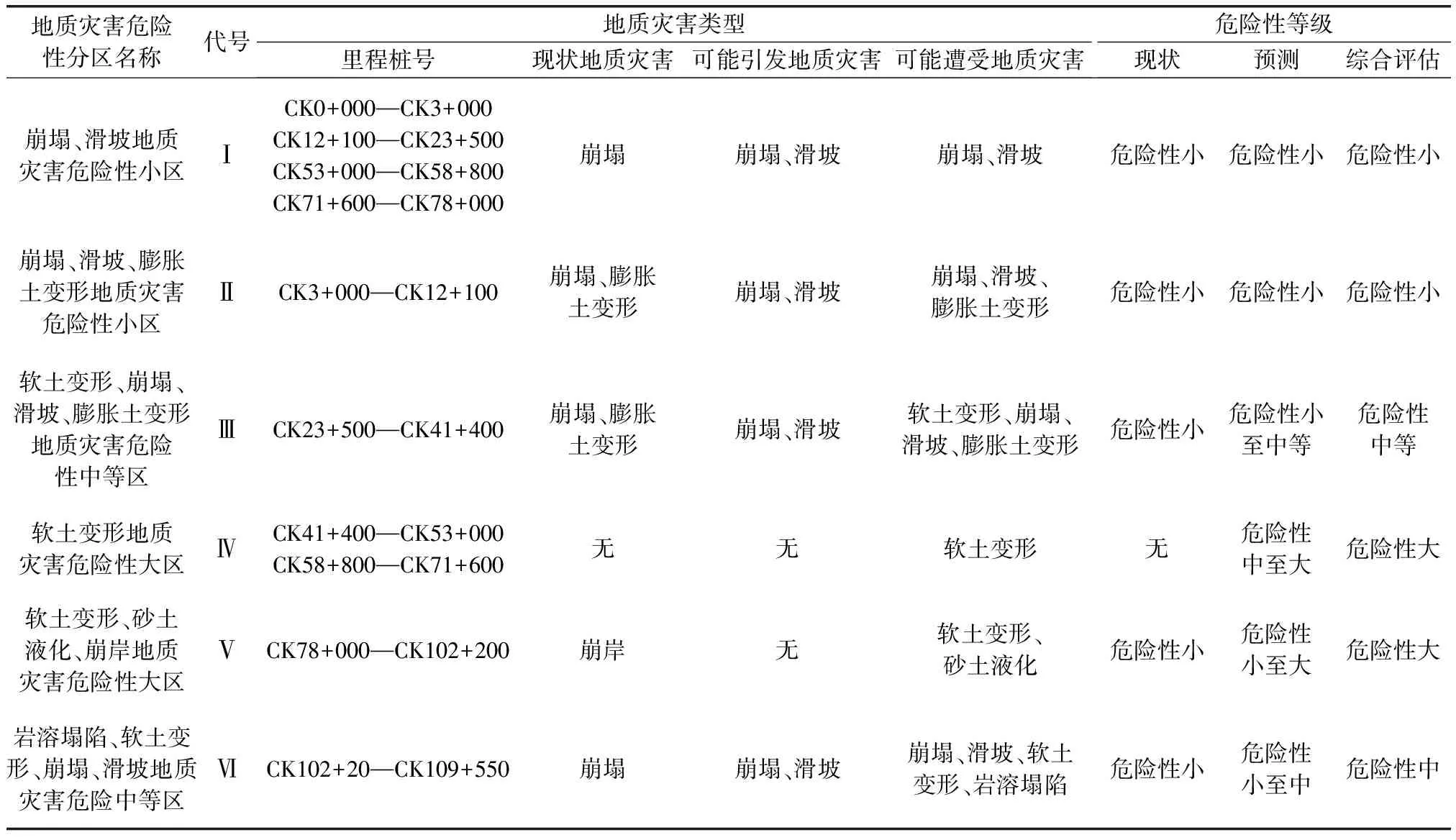

4.2 地质灾害危险性综合分区评估

根据评估区环境地质条件、地质灾害主要类型及地质灾害危险性分级对评估区进行地质灾害危险性综合分区评估,将评估区地质灾害危险性划分为6个区(见表2),并分段进行综合评估.

表2 庐江铜陵段铁路工程评估区地质灾害危险性分区表

其中,危险性小的区段总长为35.7 km,占32.6%,危险性中等的区段总长为25.25 km,占23.04%,危险性大的区段总长为48.6 km,占44.36%.

5 地质灾害防治措施

地质灾害的防治,应遵循“以防为主,防治结合”的原则,以做到保护环境,减少灾害为目的,根据铁路建设工程要求及可能引发的地质灾害危险性提出具有针对性的防治措施建议.

5.1 崩塌、滑坡灾害防治措施

(1)土质边坡防治措施包括:①降低边坡坡度;②修建截排水沟,防止地表水进入土体;③采用挡土墙、抗滑桩、锚杆、锚索和锚管注浆等支挡工程,恢复土体平衡;④坡顶清方、坡脚加载;⑤边坡采用种植植物、浆砌片石等边坡防护.

(2)岩质边坡防治措施包括:①降低边坡坡度;②砌坡;③在斜坡及其周围地带,修筑地表排水系统,以防止地面水体进入斜坡,增强斜坡稳定性,降低崩塌、滑坡发生;④修建挡土墙;⑤对裂隙发育,岩石破碎的切坡段可灌浆加固,以增强岩体完整性,提高岩体强度.⑥修建落石平台、挡石墙等,以拦截落石,防止毁坏线路设施.

(3)对线路已有的崩塌、滑坡,规模小的要进行清理,对规模大的要进行详细的调查,采取工程措施进行治理.

5.2 膨胀土变形灾害防治措施

(1)对于沿线工程路基,应对膨胀土采取改变土质特性来处理,严格按照规范进行施工.

(2)回填土的回填过程中应夯实.

(3)路基开挖,应严格按照规范,防止土体受到长期的暴露在外.

5.3 软土变形灾害防治措施

(1)在详勘过程中要重点查明软土的分布、性质等特征,采用相应的方法,使地基固结,从而达到预防地面沉降及变形.

(2)在桥的建设过程中,适宜使用桩基础,考虑深度要达到软土层以下,同时需要考虑建桥部位软土的相关危害.

5.4 砂土液化防治措施

(1)线路上的大桥、特大桥桥基础应采取桩和沉井等基础,应穿过液化土层,且桩尖和沉井底埋入稳定土层内不应小于1~2 m.

(2)采用加密法:如振冲、振动加密、砂桩挤密、注浆加密、强夯加密等工程措施消除砂土液化灾害的影响.

5.5 崩岸防治措施

(1)采用沉排、砌石护坡工程.

(2)对易发生崩岸段可采用帏幕灌浆、搅拌桩等措施加固地基[13].

5.6 岩溶塌陷灾害的防治措施

岩溶塌陷灾害的防治措施主要是在工程勘察详细的基础上,根据某地区的勘察结果对工程进行防治塌陷设计.对位于基床范围内的溶沟、溶槽,应进行清爆、换填.对裸露型或半裸露岩溶地段,采用梁跨、板跨等结构形式跨越或M7.5浆砌片石、C15混凝土回填.进一步勘查工程地质,详查地下岩溶孔洞,当孔洞埋藏深度很深时,可通过钻孔向孔洞内注入水泥砂浆或混凝土等.

6 结 论

本文通过对庐江铜陵段铁路的水文地质、工程地质条件的描述以及各种地质灾害的分析,并提出了对应的防治措施.

[1] 郝鹏飞,董 冬,赵 依.老松公路汪清至延吉段地质灾害评估及防治措施[J].吉林地质,2014,33(4):125-128.

[2] 项 春,王益土,施高萍.杭嘉湖圩区防洪减灾能力评价与提升对策研究[J].浙江水利水电学院学报,2014,26(1):29-32.

[3] 徐开礼,朱志澄.构造地质学[M].北京:地质出版社,2006.

[4] 王大纯,张人权.水文地质学[M].北京:地质出版社,2001.

[5] 张幸农,蒋传丰.江河崩岸的类型与特征[J].水利水电科技进展,2008,28(5):66-70.

[6] 潘国林,吴泊人,李 郑.安徽省膨胀土分布及工程地质特征研究[J].地质灾害与环境保护,2012,23(2):54-59.

[7] 李智毅.工程地质学概论[M].北京:中国地质出版社,1994.

[8] 殷坤龙.滑坡灾害预测预报[M].北京:中国地质大学出版社,2004.

[9] 郝安宁,皖中膨胀土的危害机理研究[J].中国地质灾害与防治学报,2003,14(3):66-70.

[10] 赵明华,徐学燕.基础工程[M].北京:高等教育出版社,2003.

[11] 安建文,周 明.公路地基沙土液化的机理及其处理措施[J].科技情报开发与经济,2008,18(15):199-200.

[12] 王延岭,陈伟清.山东省泰莱盆地岩溶塌陷发育特征及形成机理[J].中国岩溶,2015,34(5):495-506.

[13] 翁 湛.土石坝加高加固防渗措施及边坡稳定的分析研究[J].浙江水利水电学院学报,2015,27(2):17-20.

GeologicalHazardAssessmentandPreventionMeasuresalongRailwaySectionLujiangtoTongling

HUANG Xin-xia

(College of Geology,Anhui Technical College of Industry and Economy,Hefei 230051,China)

Through field investigation and indoor data analysis,hydrogeological and engineering geological profile along the railway section from Lujiang to Tongling is elaborated in this paper and geological disaster situation and hazard prediction are assessed. Evaluation results show that the section length with small risk is 35.7 km,accounting for 32.6%,and the section length with medium risk is 25.25 km,accounting for 23.04%,and that with high risk is 48.6 km,accounting for 44.36%. On the basis of the analysis on various geological disaster formation conditions and affecting factors,the corresponding prevention measures are put forward.

geological hazard assessment; hazard prediction; prevention measures

2016-05-21

黄昕霞(1982-),女,安徽桐城人,讲师,主要研究方向为水文地质、工程地质.

P694

A

1008-536X(2016)10-0054-05