2006—2014年我市猪病的流行探析

2016-12-26陆则基

陆则基

(江苏省金坛市动物疫病预防控制中心,江苏 金坛 213200)

2006—2014年我市猪病的流行探析

陆则基

(江苏省金坛市动物疫病预防控制中心,江苏金坛213200)

多年来,生猪价格是起伏不定,紧密相关的生猪疫情也是时有波澜,给原本脆弱的养殖业增加了诸多不定因素。2006年夏季-2014年末,我市生猪疫病呈现较大的变动,2006年的变异蓝耳病病毒侵袭,高发病率、高死亡率,给养猪业造成巨大的经济损失。由于在新疫苗的使用及加强调控管理等因素,2010年后疫病有所好转,表现较为平稳。本文旨在回顾2006-2014年我市主要生猪疫病的发生,分析疫病的流行特点,总结得失,反思不足,探讨相应的防治对策。

生猪疫病;高致病性蓝耳病;猪瘟;防控措施

养猪业较为平稳没有出现大的波动。本文就多年来我市生猪养殖的疫病情况进行回顾分析,反思不足,探究规律,为动物疫病防控积累经验。

1 研究对象

1.12006年疫情临床表现在临床表现上,凸显“三高”:高热、高发病率、高死亡率。发病猪体温升高,高热稽留,达到

40~42℃,使用抗生素及退热治疗效果不佳,反而有越打针损失越大的现象。高发病率及死亡率:不管是规模场及散养户都波及,群体发病率在30%以上,对一种传染病而言,这样的发病率较为罕见。在感染日龄中,常见成年母猪及怀孕母猪感染死亡,这样的损失就更加严重,猪群发病率25%~100%,而死亡率20%~100%,当然不同的饲养管理及疾病干预,使得损失程度有所差异。

1.22010年后疫病特点在经历前几天的大风浪,不管是养殖者还是学者都更加理性,随着科学研究的深入,大家对疫病的认识逐渐提高,生猪疫病管理中的几种重大疫病:猪瘟、口蹄疫、高致病蓝耳病、圆环病毒病,随着疫苗的升级及综合防控措施的落实,疫病总体稳定,但仔猪腹泻、猪群呼吸道病、生产效率不高等因素依然困扰着养猪业,其中除了饲养管理的问题,疫病的因素依然占重要地位。近年,流行性腹泻病毒、伪狂犬病病毒对猪场的危害逐渐显现,政府从国家层面制定了针对多种重大动物疫病的控制计划,进一步提高我国兽医卫生水平。

2 结果分析

2.12006年疫病发生规律2006年夏季前后的一波生猪疫情具有如下特点:(1)疫病发生具有一定的季节性。疫病发生在高温高湿的南方夏季,猪群的免疫水平最低,猪价低迷,饲养管理不到位,疫情犹如一场森林大火,从南蔓延至北,所有猪群成为了易感动物,即使进入秋冬季节,气温下降仍没有止步,仍向北蔓延;(2)疫病流行传播具有明显的区域性。最初报道发生在江西南部地区,之后朝周边安徽、湖南等地蔓延,随之进一步扩散,整个的传播沿主要交通要道而行,人为的交通工具也成为疫病传播的重要因素;(3)疫病传播快、广,疫病危害极大,在中小规模养殖场发病率高达30%~90%,死亡率达25%~50%,母猪死淘率达到15%~30%,这对于养殖业是致命的,很多养殖场一夜之间倒闭;(4)抗生素治疗无效。疫情发生后,运用常规的治疗手段没有明显的效果,不能够控制病情,符合病毒性疾病的特点。

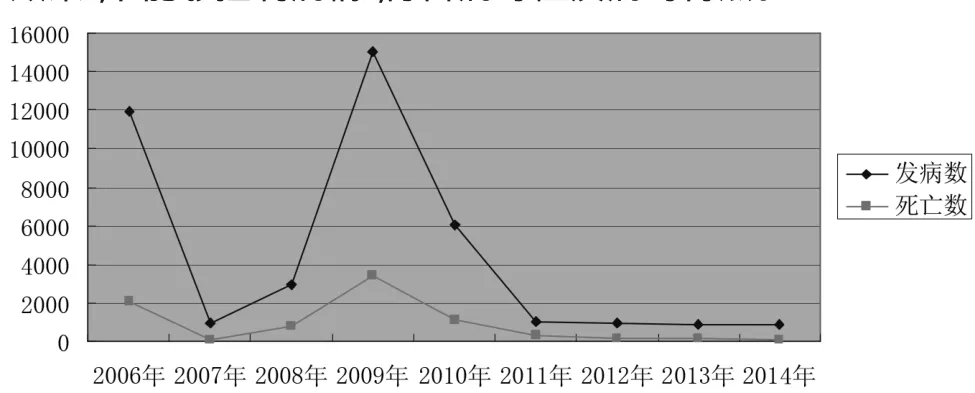

图1 2006~2014年发病数与病死数情况

图2 2006~2014年发病率与病死率分析对比图

2006~2014年间,本生猪疫病疫情呈现一个“谷”的波形,2006年夏季出现大面积爆发,之后的两年内根据流行病学的规律,高致病性蓝耳灭活苗的使用,以及易感动物群体下降,康复的猪群已有一定的免疫保护,疫情逐渐平稳,呈现区域性流行,而2009年疫情再次大面积流行,在于新的生猪养殖周期,大量的没有免疫力的猪群产生,新的灭活疫苗保护力不足以抵抗感染。2006年与2009年的两次爆发,都造成了巨大的损失,流行面广,但深入分析调查,与2006年相比,2009年中大型规模养殖基本平稳,散户与小规模猪场发病严重,其中母猪死淘率较高,损失严重。但9年间的病死率都维持在较高的水平,表明对该病的治疗没有特殊有效的办法,这也验证了预防的重要性。

2.2当前风险最大的几种疫病随着几种重大动物疫病的防控取得成效,较为平稳,其他疾病的重要性也就凸显了,流行性腹泻、传染性胃肠炎、仔猪腹泻,霉菌毒素,伪狂犬病、口蹄疫。由于高致病性蓝耳病病毒疫苗、猪瘟疫苗、以及近年取得重大突破的圆环病毒病疫苗,使得这些疫病的风险被有效降低,猪丹毒在饲养管理较好的场通常不会发生,并且通过合理的药物预防也是很有效的。

饲料的发霉,产生大量的霉菌毒素,比如玉米赤霉烯酮(F-2毒素)、赭曲霉毒素、烟曲霉毒素、呕吐毒素,这种隐形的危害和损害通常不易发现。

此外,对一些饲养管理不够的养殖场,链球菌Ⅱ型、轮状病毒、大肠杆菌、副猪嗜血杆菌、传染性胸膜肺炎、支原体的威胁也很突出。

3 讨论

3.1细节的生物安全措施成败的关键“预防为主”的原则以及生物安全的概念得到了所有养殖从业者的认可,并且为之努力,但病原微生物无孔不入,防、堵的难度可谓不小。成败的关键在于细节,净、污道管理,人、物料的出入管理,严格的消毒制度,程序可靠的免疫,这些都是基础的生物安全举措,但做好除了高效的落实外,还要一定的技术检验。消毒的效果如何?有条件的场,可以采集相关的样品进行实验室检验。例如,国内养猪业巨头的拉猪车进行严格消毒后,采集残留的污水进行PEDV病毒的荧光定量PCR检测,因为该病原的特殊性,可以指针我们效果的效果,是一种很好的做法。

3.2合理是免疫及用药的关键疫苗免疫是刺激机体产生较高水平的特异性免疫,以抵御病原的攻击,目前任然是我们进行疫病预防的重要手段之一。疫苗的选择及程序安排都要遵循规律,不能盲目,市场上同一种病的疫苗可谓种类繁多,不同的毒株,不同的厂家,不同的工艺,购买成本、使用成本都要进行认真的评价,只有适合本场的才是最佳的。要做到不盲目关键在于掌握信息,对本场猪群的了解,除了肉眼的观察感受,很重要的一个途径在于检测,了解仔猪的母源抗体以确定首免日龄,以及通过检测伪狂犬gE及gB抗体了解群体感染情况,以确定净化计划,检测应该成为我们获取信息的重要手段,并指导生产,这种效益有时候是成几何倍数的。

通过临床及实验室手段判定患病猪只是病毒感染还是细菌感染,从而判定是否选择抗生素或者预防还是治疗的剂量。如果有可能进行细菌的大概类别鉴定,就能做好有的放矢,例如,针对猪场的仔猪腹泻,可以用pH试纸测定仔猪新排泄物的酸碱度,酸性的,通常为病毒感染,碱性的为细菌感染,进行一个初判。

临床经常使用氟苯尼考,用药的时候有些效果,一停药,又复发,诸不知道长期的用药已经造成了免疫抑制,机体的抵抗力很弱,这也是临床用药的误区。

3.3落实是所有防控的基础疫病防控是一个系统工程,涉及工程、遗传、疫苗、药理、管理等等诸多学科,受市场经济、法律、政策等诸多因素的影响,要做好疫病防控除了技术能力,良好的工作态度,责任心是不可或缺的,也就是对猪场疾病防控水平和饲养管理水平的全面提高,只要做好了管理,从细节出发、全面收集信息,疫病防治才有保障。

[1]陈健雄.华东某地区发生猪无名高热综合征的控制措施[J].今日畜牧兽医,2006,(10)∶25-27.

[2]邵国青,等.南方夏季猪高热性疾病调查与回顾[J].养猪,2007,(1)∶21-22.

[3]文利新.湘赣豫猪蓝耳病为主的呼吸道混合感染[J].中国兽药杂志,2008,44(3)∶81-82.

[4]王飞,等.江苏地区生猪疫病的流行与预防[J].广东畜牧兽医科技,2008,33(1)∶44-45.

[5]项夫,等.地区规模猪场疫病的的流行病学调查与分析[J].中国畜牧兽医,2009,36(8)∶103-107.

[6]祝宝军,等.生猪疫病防控存在的问题及对策[J].畜禽业,2011,01∶21-22.

10.3969/J.ISSN.1671-6027.2016.12.015纵观2006年夏季以来,我市生猪疫病防控面临严峻的疫情形势,生猪养殖承受巨大的挑战,从南方掀起的“高热病”,在众多“猜测”中寻找到了罪魁祸首,变异繁殖呼吸综合征病毒,使用高致病性蓝耳病弱毒疫苗后,疫病有所好转,地区疫病表现较为平稳,随着防疫措施的提高,直到2104年,