门急诊、住院危急值报告流程的专项调查与管理

2016-12-26金建敏赵彩莲金雯

金建敏 赵彩莲 金雯

●医学论坛

门急诊、住院危急值报告流程的专项调查与管理

金建敏 赵彩莲 金雯

危急值是指辅助检查结果与正常预期偏离较大,表明患者可能处于生命危险的边缘状态,临床医生需要及时得到检验信息,迅速给予患者有效的干预措施或治疗,就可能挽救患者生命,否则就有可能出现严重后果,失去最佳抢救机会[1]。危急值报告制度最早由Lundberg于1972年提出,已经被世界各地所采用。中国医院协会推出的“患者安全目标(2014-2015)”提出可根据医院实际情况确定“危急值”项目,建立“危急值”评价制度。同时,危急值管理是JCI 6大患者安全目标管理之一,建议规范临床检验危急值的流程,规定根据上报的危急值采取重要的安全措施,是确保患者生命安全的关键。

1 资料和方法

1.1 一般资料 对2013年8至12月,本院的检验科、超声科、放射科和心电图室每月的危急值进行随机抽样调查,平均每月抽查住院患者危急值99条,门、急诊患者危急值29条。5个月住院危急值总样本量495条;门、急诊危急值总样本量145条。

1.2 方法 调查检验科、超声科、放射科和心电图室及病区危急值报告登记本记录的完整率,病程录记录率,危急值有效处理率,诊断科室153min内报告率和护士3min内报告医生率。对随机抽样的危急值分指标进行数据分析,进行纵向比较,针对不流畅环节进行调查研究、持续质量改进和整改反馈。

2 结果

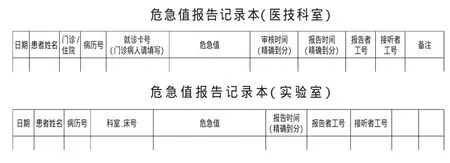

2.1 诊断科室危急值登记本完整率 针对旧版《危急值登记本》合理性欠佳的问题,为了更加明确在病历中需记录的内容,对其部分内容进行修订,新版于2013年11月投入使用。医院制定了医技科室及实验室危急值报告记录本的统一格式,以便进行管理,见图1。

图1 危急值报告记录本

2013年8至12月诊断科室危急值登记本(分为门、急诊和住院两类)有记录且完整率如图2所示,门、急诊登记本有且完整率从11月份开始有所下降,主要原因是诊断科室登记本有所修订。部分诊断科室还无法较好填写,主要问题在于门诊患者信息方面,部分科室对唯一号的理解仍然有所欠缺。导致该指标比率有所下降。诊断科室登记本(住院)登记完整率5个月数据基本达到95%以上。

图2 诊断科室登记本完整率

通过进一步调查发现:(1)诊断科室把检查的CT号当成是病历号来填写,说明医师对病历号概念模糊;(2)登记本上字迹潦草,不易辨认;(3)病历号和就诊卡号概念不清晰,出现内容填写交叉或空白等问题。通过科室加强《身份确认制度》的学习以及在登记本上注明提醒,我们看到登记本上项目登记完整且准确,字迹清晰。

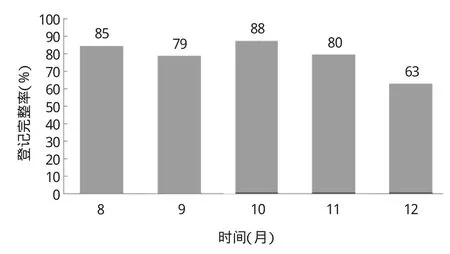

2.2 病区危急值登记本完整率 病区登记本有记录且完整率数据基本保持在80%左右,有所波动,见图3。数据显示12月份有所下降,只有63%。在调查中我们发现:(1)登记本上有登记“PT溶血”等不属于危急值的项目,护士应加强对危急值概念和范围的学习,对范围之外的不合格标本按规范进行对应的登记工作。(2)部分内容缺项如缺少通知医生的姓名,应加强护士危急值报告书写的规范。

图3 病区登记本完整率

2.3 病程录记录率 医生在接到通知或工作站的警示信息后,必须在当日内完成病程记录,患者病情需要处理的要立即下达医嘱。病程录记录率如图4所示,整体病程录记录率较低,门、急诊危急值病程录记录率一直都在30%左右波动,住院危急值病程录记录率一直在60%左右,尤其是12月份的住院病程录记录率下降较大,降至24%。

图4 病程录记录率

根据2013年12月125条住院危急值数据统计,记录病程的危急值仅24条。医生从接到危急值报告电话到记录病程的时间统计结果表明,时间从1~290min

不等,14条危急值在1h内记录,10条危急值均在1h以上,其中最长时间为290min。危急值的病程记录符合率很低,说明医生接到危急值报告后对病程记录的及时性概念不强。检查还发现危急值的处置记录多半含在1d的病程记录中,甚至只在病程中提及且无任何处置意见的描述及理由。

2.4 危急值有效处理率 危急值有效处理率定义:(1)门诊危急值有效处理率定义为诊断科室登记本有且完整、患者病程录有记录则认定为有效;(2)住院危急值有效处理率定义为诊断科室登记本有且完整、病区危急值登记本有且完整,和病程录有记录3者有效则认定为有效。

从8至12月份数据结果表明,门、急诊和住院危急值有效处理率均较低,见图5。其中主要原因在于病程录无记录。12月份由于病程录记录率低,所以导致门、急诊危急值有效处理率只有20%,住院危急值有效处理率只有19%。

图5 危急值有效处理率

2.5 诊断科室15min内报告率 依据JCI要求,相关诊断性检查科室工作人员需在第一时间识别危急值结果,复核检查结果,在15min内报告并记录危急值。我院根据要求于2013年7月对《危急值管理制度》进行修订,并于同年9月正式实施。2013年9至12月诊断科室15min内报告率如图6所示,门、急诊危急值诊断科室15min内报告率一直保持在较高的水平,而通过4个多月的危急值整改,住院危急值诊断科室15min内报告率已经有了很大的提高,从9月份的67%提高至12月份的94%。

图6 诊断科室15min内报告率

通过对诊断科室实施相关的改进措施后,放射科、超声科、心电图室加强了科室管理和新制度的学习,基本能在报告审核后的15min内完成对临床科室的上报工作。检验科在大量危急值的上报工作中作出了巨大努力,加快了审核速度、增加审核人员、开发智能审核的软件等等。危急值上报的及时性从“不及时”到“及时”实施有显著成效。

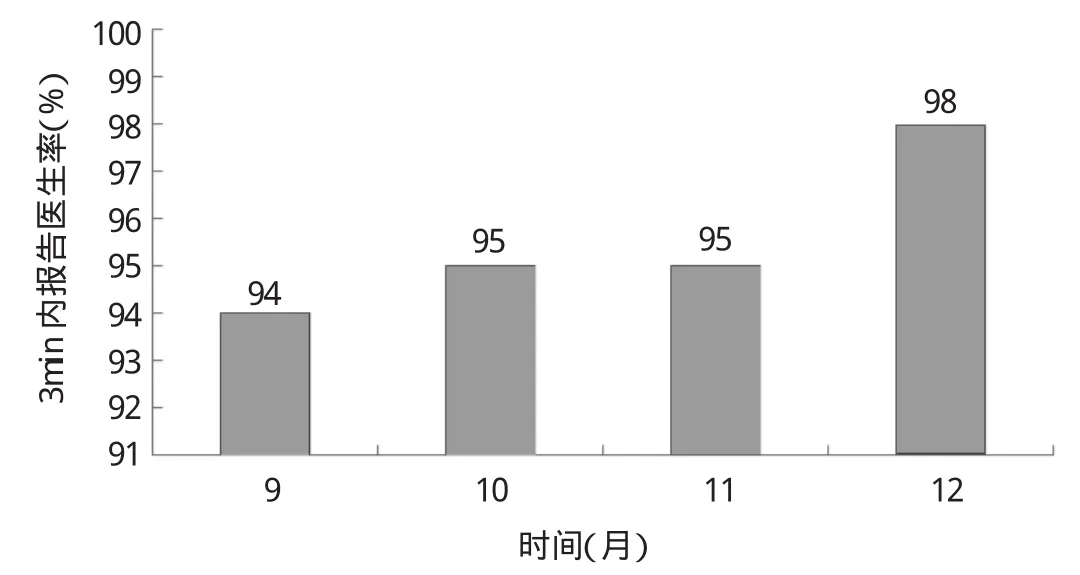

2.6 护士3min内报告医生率 符合JCI标准修订后的《危急值管理制度》表明,护士应记录并立即向主管医生报告危急值,根据医嘱积极处理并及时准确记录。我院规定护士应在接到通知后3min内通知值班医生。2013年9至12月护士3min内报告医生率如图7所示,护士执行能力较高,大部分都能及时向医生报告危急值项目,该率一直保持在95%左右。

图7 护士3min内报告医生率

3 讨论

虽然中国医院协会制订的患者安全目标中有针对“建立临床实验室危急值的报告制度”的具体建议,但是在具体执行过程中协会建议并不具有政策规范作用和执行约束效力。目前临床危急值应用仍属于医院的自愿行为,其在管理与实施过程中涉及环节多,牵扯的人和部门也较为繁杂[2],此次专项调查有效地反映了我院临床危急值的处理情况,其中反映的问题值得我们思考。

3.1 必须持续改进管理制度 制度不是一成不变的,要根据医院的发展而不断修订,适应新形势新任务的要求,针对一些容易出现问题的环节和工作中存在的漏洞,建立健全科学合理、具体实在、切实可行的制度[3]。我院根据上级主管部门要求,结合医院实际,从扩大危急值项目范围、改进回报方式、完善监管措施等方面,不断改进危急值管理制度,使制度更加适应形势发展的要求。

3.2 诊断科室间危急值报告缺乏一致性,从质量改进的角度上需要采取同质化管理 我院修订了《危急值管理制度》,统一住院患者的危急值上报流程,即除检验以外的诊断性检查科室(放射科、超声科、心电图室)由原来通知开单医生改为通知护士站,同质化管理住院患者的危急值。由于先前心电图室、放射科、超声科在危急值报告流程上直接通知开单医生并不是通知护士站,统一流程后,心电图室完成较好。而放射科仍然直接通知开单医生,导致病区《危急值报告记录本》都无登记。进一步证明了通知护士站能提高危急值报告的及时率和完整率。

3.3 加强医技科室、实验室、护士站的危急值登记管理 调查发现,登记本上有字迹潦草,不易辨认,门诊患者信息缺失等问题,于是对医技人员组织了多场次、分层次的培训,学习临床相关知识,掌握危急值报告程序,增强责任心,提高重视度,加强《身份确认制度》的学习以及在登记本上注明提醒,改善了登记本的记录率。

3.4 医生的病程处置记录要求标准化和时限规定 调查显示整体病程记录率一直较低,尤其是门、急诊危急值病程录记录率一直都在30%左右波动,这主要是因为每日门诊量较大,医生很少有时间及时记录。而住院患者的危急值病程记录符合率也很低,说明医生接到危急值报告后对病程记录的及时性概念不强。可以通过形成结构化病史,及时记录危急值处置情况,在电子病历系统中,应将危急值的提示与电子病史中病程录书写关联,确保医生及时书写危急值病程录。当医务人员登录电子病历时,系统应自动判断患者是否存在危急值,如有则提示医生书写危急值病程录,如未书写该病程录,不得按时间节点书写其他病程记录。

3.5 规范纸质版危急值管理流程,推进危急值信息化实施 现在各医院危急值管理的方式主要有短信危急值平台、电子病历危急值平台及电话通知3种管理方式[4]。我院进行的是电话通告的危急值管理,医技人员确认危急值后,将检查(验)危急值结果通过短信平台及电子病历平台发出,电话通知临床医护人员危急值结果,并做好危急值的各项登记,包括病区接听危急值的医护人员姓名和工号。临床医生和护士在接到危急值报告电话后,告诉医技科室危急值通知者自己的姓名及工号,并及时将危急值通知经治医生或值班医生。从危急值发送的速度来说,电子病历平台和短信平台较快,在医技科室确认危急值后,可以同步发送,电话稍慢。但是电子病历平台需要医护注意到才能够发现,值班人员较少时,或医护人员不在电脑旁边时,就不能保证医护人员及时发现。从危急值管理的准确性比较,短信和电子病历平台能够准确发送和接收信息,而人工电话通知危急值可能会有失真。从危急值发送的全面性这个角度看,短信危急值平台依附于电信部门,常常有延时发送或未能发送的现象,接收短信的医生可能因手术、未带手机、未注意到短信提醒,不能保证危急值全面、及时的接收。电子病历平台依附于电子病历,出现故障的概率较小,能够保证全面发送。国外一些研究显示,设立专用危急值信息预警系统,通过危急值的封闭式环状(Closed-loop)信息的报告管理[5],可以减少电话使用,提高危急值报告效率,并能减少通信错误,值得借鉴。目前我院检验科已采用基于危急值和急诊结果报告记录的医学检验信息网络系统(laboratory information management system,LIS),建立危急值网络上报系统,实验室内实现仪器自动报警,滚动式屏幕提示危急值。所以实现LIS和医院管理信息系统(hospital management information system,HIS)的无缝连接[6],检验信息结果与临床信息及时有效共享,通过网络及时发布危急值报告可以有效提高报告及时率和准确率。

综上所述,医院根据临床实际情况制定、调整、和规范门、急诊,住院危急值报告流程,使医院内部形成了一个快速联动的反应机制,不仅是提升医疗质量管理水平的一项重要举措,更是医疗安全管理的需要,其对提高患者抢救的时效性和成功率、保障患者生命安全、减少医疗纠纷发生有重要意义。

[1] 许树根,王厚照,张玲.检验危急值预警防控系统的设立与运行[J].中国医院管理,2012,32(8):28-29.

[2] 何有琴,刘岩,程艳敏.危急值报告制应用于医疗质量管理中的研究进展[J].卫生软科学,2009,23(2):143-145.

[3] 徐茂云,张新国,魏巍,等,我院优化住院患者危急值管理的实践与体会[J].中国医院管理,2013,33(10):22-23.

[4] 游斌权,钟初雷,阎晓勤.3种危急值管理方式的比较研究[J].中国医院管理,2012,32(8):32-33.

[5] Kost G J,Hale K N.Global trends in critical values practices and their harmonization[J].Clin Chem Lab Med,2011,492:167-176.

[6] 李继红,祝峰,腰利云,浅谈临床实验室危急值的管理[J].武警医学, 2014(11):1179-1181.

2015-01-28)

(本文编辑:田云鹏)

310003 杭州,浙江大学医学院附属第一医院质量管理部