民初士绅乡土书写的文化表述与社会互动

——以《续丹徒县志》为例

2016-12-25王雨舟

王雨舟

民初士绅乡土书写的文化表述与社会互动

——以《续丹徒县志》为例

王雨舟

民国《续丹徒县志》是基于《光绪丹徒县志》和《丹徒县志摭余》编纂的。三部方志的编纂从书写者到文本体例、内容,都具有相当的延续性。从政府修志的法令,看到由中央下达到省再下达到县、乡的修志命令,并由志书的凡例和各级通志局颁布的纂修条例、征访原则看到比较完整的纂修过程。于此同时,还有相关人员的回忆录、日记等资料,对修志过程的细节作出补充。本文即尝试论述在新的政治秩序下,方志文本建构在意识层面上表达了书写者的政治认同,通过对“过去”的叙述,展现了特定人群对地域社会的理解。在社会层面上,书写群体结构性的变动中,士绅的流动性和参与性明显增强,他们越发积极地进行对地方社会历史的解读。他们藉由其在地方社会掌握的话语权力扩大这一历史叙事和区域认同的影响范围同时作为地方政治势力群体,其本身即由此被更高一阶的区域政治群体所统合,被不断纳入到层级性的社会结构中去,在新的政治、文化秩序中重新被定位。

地方志;社会;文化;秩序;认同

众所周知的是,辛亥革命推翻了中国延续两千多年的君主专制,而代之以民主共和的价值理念,社会的组织结构和权力分配面临新的调整和改造。当传统的社会政治秩序不断解体、变革之后,帝制中国下建立的文化、思想和意识形态也面临着如何延续、调试的问题。然而,无论是体制、社会的变革还是思想、意识形态的转变,都不是一蹴可就的,新旧现象的交替出现和相互转异层出不穷。在巨大的社会变局中,官方政权抑或新、旧势力,均需通过一定方式确立自己的权力地位和正当性。作为官方话语表达的一种形式,方志从体例、内容、参与者到修志行为本身,都具有相当丰富的内涵。

区域社会史研究中,方志数据的史料价值一再得以彰显。随着研究旨趣的转移、新旧议题的延伸和学术典范的创新,方志史料的运用也发生了转变。①相关研究可参见:李晓方,《社会史视野下的地方志利用与研究述论》,《中国地方志》2011年第7期;常建华,《试论中国地方志的社会史数据价值》,《中国社会历史评论》第七卷,天津古籍出版社2006年,第61—74页;潘高升,《史学研究中利用地方志的几种方法——兼谈方志的数据性与学术性》,《中国地方志》2006年第四期。方志从被作为数据直接引用,到被进行文本结构分析、社会分析和文化诠释,它不再仅仅被当作“透明的实体”直接使用,而进一步被作为“历史记忆”和“社会现象”,提供给我们一个理解社会文化历史的新视角。在这样一种研究典范下,方志作为“文本”或“现象”,被重新放置在历史的时空脉络中,通过解构其生产、作用的肌理和文本意象、价值体系,重新建构一种史实。

方志作为一种有“意识”的历史叙述,每一本方志都含有编撰者的意图,方志的编写经历采访、编纂、修订等诸多环节,其编修的时间也有长有短。《续丹徒县志》的编纂开始于1920年,沿用旧有的文本传统,在年代、修志人员上具有重迭性。现有的方志的研究中,一般集中在发掘其体例、文献价值①王慧:《现存志料、采访册、调查记等文献概述》,《学术探索》2014年7月;王熹:《简述民国时期的志草志料、采访册与调查记等文献》,《中国地方志》2009年第2期。,这实际上是将书写者身份的主体性、书写行为的能动性视作是不辩自明的,没有足够注意,书写者的延续性和关联性。方志的生产过程是怎样的?谁能一直参与方志的书写?这些书写者怀着怎样的初衷、目的参与到地方历史的建构中来?方志的编写在政治秩序下具有怎样的意义?文本形式、材料取舍、叙述重点、价值判断等方面体现地方社会怎样的权力关系、社会现象?以及反映出作者的哪些“意识”?

《续丹徒县志》是基于《光绪丹徒县志》和《丹徒县志摭余》编纂的。《光绪丹徒县志》是官修方志,时间断限在1879年(光绪五年)。《丹徒县志摭余》是参与修纂光绪志的李恩绶及其子李丙荣的私修方志,时间断限在1911年(宣统三年),与《续丹徒县志》相同。三部方志的编纂从书写者到文本体例、内容,都具有相当的延续性。此外我们可以通过政府的法令,看到由中央下达到省再下达到县、乡的修志命令,并由志书的凡例和各级通志局颁布的纂修条例、征访原则看到比较完整的纂修过程。与此同时,还有相关人员的回忆录、日记等资料,对修志过程的细节作出补充。基于此,对了解方志背后遗民群体与地方社会的互动得以更加深入,对权力、观念渗透到方志编纂的机制、路径可以有进一步的认识。本文即从以上这些问题,通过方志编纂与地方社会交互理解的研究取径,尝试探究清士绅群体的文本书写的意义,厘清其透露出的遗民思想状态、对地方的认知和与政治、社会的互动。

一、谁来参与:编纂群体与社会的互动

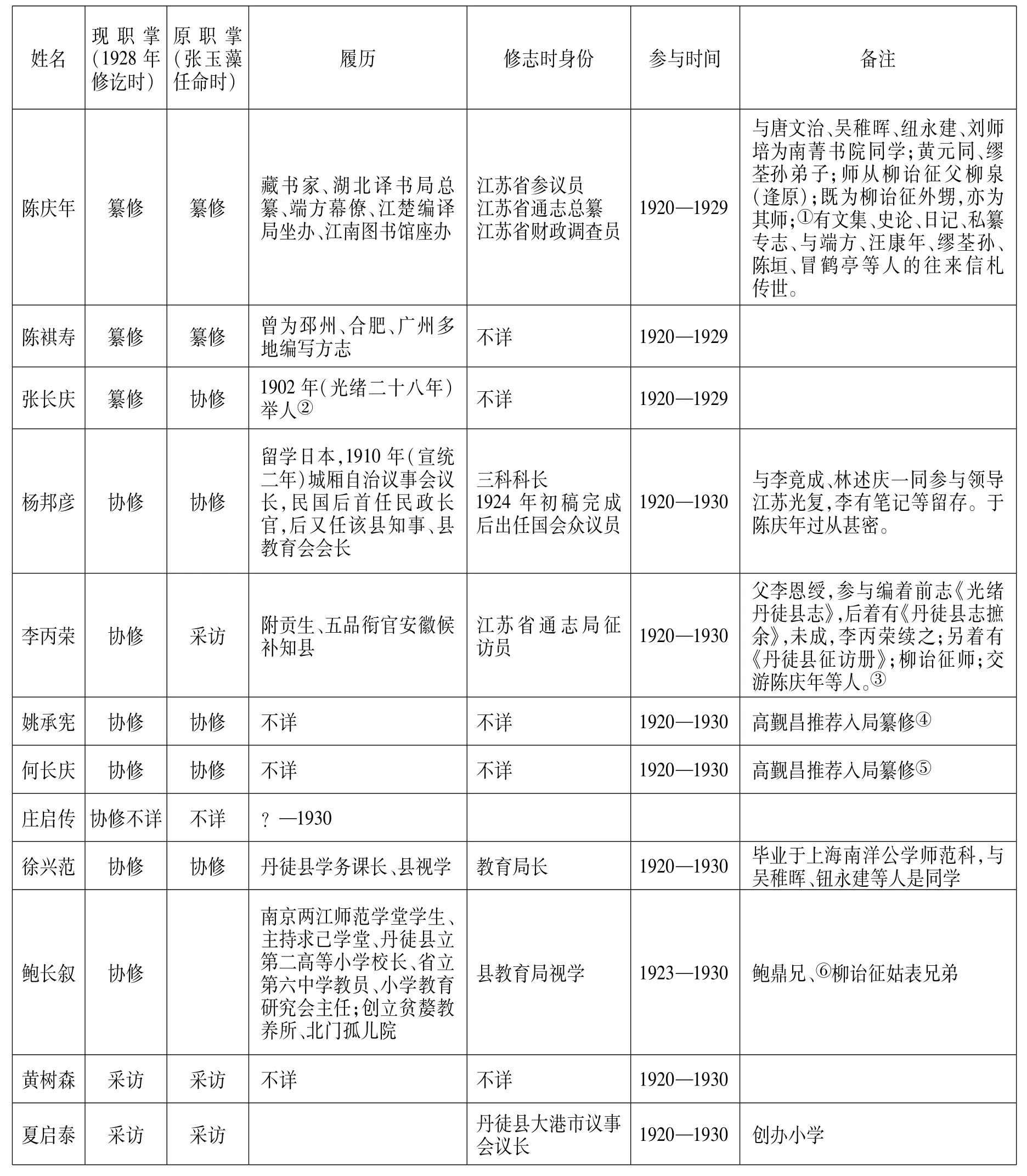

《续丹徒县志》修纂者与修志相关的简况大致可见于下表(名单为《续丹徒县志》卷首《姓名》中所录:《民国十七年续修丹徒县志纂辑姓氏》)

《续丹徒县志》修纂者情况简表

由上表可以看出,续志的实际编纂者大多为满清进士、举人,并以清遗民为编修群体的领导骨干。同时也有诸如杨邦彦、鲍长叙和陈庆年接受过新式教育的学者。通过表格,可以清晰地看到修纂群体的人物关系。在编纂者群体中,不乏亲戚、师友关系,编纂者之间的人际关系十分紧密(如陈庆年、柳诒征、鲍长叙、鲍鼎等),编纂者在当地也大多担任官职,一些为清朝高官遗老(如高觐昌、刘嘉斌)。在他们看来,参与编修方志完全是出于责任,高觐昌即自述到:“邑令天津张玉藻,敦聘余任纂修,固辞不获,勉尽义务,不支薪修。”②高觐昌:《葵园遯叟自定义年谱》(据1925年铅印本影印),第22页,《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》,北京图书馆出版社1999年,第184册,第519页。

此外,方志的编纂者,可以分成两类,一类具有多部方志的编纂经验,例如陈褀寿。另一类则为史志的编纂世家,长时期参与该地文史的研究,如李恩绶、李丙荣父子。纂修陈褀寿、陈庆年,协修李丙荣均有丰富的方志编写经验。陈庆年为端方幕僚,编辑有《司马法校注》《两淮盐法志》《兵法史略学》《中国历史教科书》《五代史略》《知亡录》《补三国志儒林传》《京口掌故丛编》《风俗史料》《明史详节》《辽史讲义》《元代疆域图》《外交史料》《列国政要》等史学著作;李丙荣的父亲李恩绶是前志《光绪丹徒县志》的编纂,光绪志与此后父子二人赓续编纂的《丹徒县志摭余》是本部新志的文献底本。县志的编纂者还呈现出与省志编纂的连通性,陈庆年、李丙荣,在编纂《续丹徒县志》的同时还参与编纂《江苏省通志》,陈庆年兼任省、县志的纂修,李丙荣则担任省通志局派驻丹徒县(其后易名为镇江县)的征访员。这既反映了各层级方志编修的互操作性,更体现了知识阶层的流通性。知识分子于晚清民国时期,在更广的范围内,参与到地方社会的各个层面。

方志的编修经费依赖地方筹集,续志本计划两年修讫,因经费不足,只好“或作或辍”。杨邦彦在续志初成后特地前往上海,向旅沪邑人募款,但沪上之人以为“不急之务”迟迟未能捐助。通过续志最后附录的捐款名单,我们可以了解到部分募捐者的身份:邱渭卿,扬州颜料店老板;凌焕曾,颜料店起家,江南巨商,创设小学;贾斌臣,地方富商;李耆卿,扬州士绅;李皋宇,浙江商人,镇江当地富商;吴蕴斋,留学日本,上海商业保险公司董事长、中国投资管理公司董事长;陈光甫,银行家。在方志的编纂中,他们虽然不是编纂群体成员,但是通过金钱的输送,募款者与编纂者之间的互动,影响了方志的刊行。此外,正如张玉藻所说他们也通过这种方式“永光简策”,特别是发迹于底层的新兴商人,不啻为获得名声地位的方式之一。此外,在李恩绶、李丙荣父子私修《丹徒县志摭余》中,收录有一些新兴学校、工厂的图录,其中敏成学校的创办人凌焕曾;大源机器油饼厂的股东:于德甫、于小川、朱幼轩、经理陈子英均是稍后修纂的《续丹徒县志》的捐助人,由此可见,捐助者和编纂者早有密切的往来,虽然他们在后一本方志中并没有出现,但在此部私修方志中已经得到了体现,或许之后的捐助行为多少带有投桃报李的意味。

方志的编修并非封闭式自上而下的采集,也不是单纯的史料考订。《续丹徒县志》的《凡例》提出有一条修志原则:

续志成书自开局后,期以二年,兵燹以后,邑人散处各方,有应入人物、列女各门者,屡经招报登录,其未报致遗者,恐亦不免。期满后,虽有举报,碍难登录,统候将来续修。①张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂:《续丹徒县志》,凡例,第1页。

方志的编纂材料来源丰富,不仅仅是旧志、采访,更广纳地方各界的申报材料。在《采访局通告》中,提出可以将人物事迹向社会公开征集,且不限时间远近,惟需有具体事件。岁久者,可携带宗谱小传至局采录。②张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂:《续丹徒县志》,卷二十,《函件摘要·采访局通告》,第1页上。通过该志的《凡例》和《后序》中,我们可以隐约推测出,方志的参与群体并非是完全封闭的,而是具有相当的开放性。

二、政治的参与:方志的纂修过程

《续丹徒县志》的纂修有两个直接因素促成,一是因为年久未修,时局动荡稍平,几许重新补订、稽考文献;一是江苏省通志的编修需要新县志提供材料,丹徒县应行政命令,纂修新志。

1930年刊刻的《续丹徒县志》卷首收录有两篇序言,第一篇为曾于1919—1923年担任该县知事的张玉藻所作,第二篇为翁有成所作,翁有成为张玉藻的继任者,担任县知事至1925年。③值得注意的是,一本方志选择由谁来制作序言,往往体现了现实中的利益关系。《续丹徒县志》的两篇序言是由张玉藻和翁有成所做的。由请张玉藻题作序言应当无可厚非,张创设通志局修志,积极筹款、捐款,而翁有成仅仅是在“斗酒弦诗”之余“不忘风雅”而已,对一地之风物也多加贬损。此外,在《姓氏》条目下,录有“民国十七年续修丹徒县志纂辑姓氏”,可知初稿完成于1924年的《续丹徒县志》,实际修讫是在1928年,而正式印行则还要迟至1930年,在1924—1930年这七年中,该县已有十位官员先后执政,而志书的实际主修者杨邦彦,只邀请了张玉藻和翁有成写作序言,甚至连正式出版时,担任该县县长的邑人张鹏,也并未未改志题作序言。这样一种选择实在耐人寻味。

在第一篇《续丹徒县志序》中,张玉藻回溯的修志的缘起:“丹徒县志修于光绪五年,至民国六年历时已久,苏省通志开局后,征集各邑志书,凡有年久未修者,令饬设局兴修。”④张玉藻:《续丹徒县志序》,载张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂《续丹徒县志》(民国十九年刊本)序,第1页。江苏省通志局初于1909年(宣统元年)设局南京,不久即因辛亥革命而停止工作,后又于1917年10月复设,⑤1917年9月即已筹设江苏省通志局。齐耀琳,《令,江苏省长公署令第七十三号(中华民国六年九月十一日),令胡嗣芬,委胡嗣芬为本公署咨议兼通志局筹办员》,《江苏省公报·令·训令》1917年,第一千三百五十二期,第1页。1917年10月正式开局。齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》第一千三百七十八期,第8—9页。同时下令全省各地开修新志。因此,此处所说“苏省通志开局”应当是指1917年,复设江苏省通志局,开局修志,而非指1909年(宣统元年)初设通志局。由此可知,该县的修志是因应省通志局的要求。但在民国初年编纂的《江苏省公报》中,我们可以发现,修志的命令并非以通志局的名义下发各县,而是经由江苏省长公署,以省长齐耀琳的名义,由当时的金陵道尹俞纪琦代为向五道尹、六十县知事直接下达的。①齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。

在第二篇翁有成所作《续修丹徒县志序》中,翁明确说明,修志的原因一是“兴变日亟”②翁有成:《续丹徒县志序》,载张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂《续丹徒县志》(民国十九年刊本)叙,第1页。,二是省志急需以县志作为基本史料进行编纂:“省通志规模较大,结构较宏,然莫不根据邑志,盖邑志之重要也为此。”③翁有成:《续丹徒县志序》,载张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂《续丹徒县志》(民国十九年刊本)叙,第1页。

翁序作于1930年,这两种说法应当是顺承江苏省长的训令而做的。1917年的训令中不仅认为,修志“责均守土”④齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。,而且省志的修纂需以县志为基础:“省志且应俟县志具备方采取之”⑤齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。。因此省长认为省、县志的编修应当“兼营并进”⑥齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。,切令各道、县“迅速遵办”。⑦齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。《续丹徒县志》的修纂并非一帆风顺,最主要的问题是经费不足。自1917年江苏省长训令下达以来,丹徒县一直未能筹办设局修志。直到张玉藻(1919年上任县知事)与三科科长杨邦彦(前任民政长、前知事)磋商后,经由本地、旅外乡绅筹款,才在1920年开局修志。根据翁有成的序言可知,县志初稿与1924年春夏之交,历时四年完成,但直到1930年才刊刻印行,共历时十年。⑧翁有成:《续丹徒县志序》,张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂《续丹徒县志》(民国十九年刊本)叙,第1页。

将《续丹徒县志》放在更大的时空背景下来看,续志编修的直接推动力是省政府的施加压力。江苏省在当时急于修编一部通志,既是因为在有清一代没有通志的尴尬,更主要的是藉此加强苏属、宁属地区文化认同,进一步统合区域的政治势力。江苏的建省始于清代,但清初以来施行的南北分治,使本就有地域差异性的江南、江北,即使在同一行政区划下也没有达到完全意义上的统一,南北分治和条块分割的统治格局,在清末的地方自治中,显现出越来越多的矛盾。陈庆年提到在清末的省咨议会中出现的问题和议员的担忧:“十一日晴预算审查尚未能毕,而议案未通过者尚多。下午一钟仍开大会,先举制军会议厅员,议长命苏属写苏,宁属写宁,皆由少数者预约借某名。议员张云门谓,去年宁、苏分别业融化,不应在大会中又显畛域。其余不谓然者亦多,然亦未能争执也。开票后讨论议案,仅能通过抚宪交议诸件,余未及议也。”⑨陈庆年:《横山乡人日记》宣统元年十月条下,《镇江文史资料》(第17辑),明光,《〈横山乡人日记〉选摘》,第210页。

在辛亥革命之后,江苏省内亦出现镇江、清江、上海三军政府对的对立。因此通过修志加强地方的认同,将江南、江北,这两个在清以前分属不同行政区划,清代在同一省内分开治理的地区,纳入同一个历史叙述的框架,从而建构出统一的历史叙述和区域认同。1909年(宣统元年)设立的江苏省通志局应当是最初的尝试,在政权转移之后,新的政府延续了这一思路,明确提出修志“责均守土”①齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。,省、县志的编修“兼营并进”②齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。,各道、县必须“迅速遵办”。③齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。方志的编纂群体,作为基层社会治理的主要参与者,经由修志行为,被纳入到这一叙述话语的建构历程中去,一方面藉由其在地方社会掌握的文化传播权力扩大这一历史叙事和区域认同的影响范围④参见程美宝:《由爱乡而爱国,清末广东乡土教材的国家话语》,《历史研究》2003年第四期。;另一方面,作为地方政治势力群体,其本身即由此被更高一阶的区域政治群体所统合,即此语境下的苏省政治势力的统合。

在方志的编写中,各级政府、通志局的法令、条例是官方权力向基层渗透最直接的表达。在清末民初的社会环境中,地方往往比中央更能代表“国家”,“国家”实际超越了中央和地方的政治层级划分,具有独立的遗憾,故虽因“地方割据”的现实而使中央在与地方竞争中作为“国家”的代表者受到了知识界的拥护,但这一竞争仍需经过“道义”的考虑,中央不必然被视为国家的化身”⑤王东杰:《国家与学术的地方互动——四川大学国立化进程(1925—1939)》,三联书店2005年一版,第312页。。省志的修纂以县志为基础:“省志且应俟县志具备方采取之”⑥齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。。方志的征访既是史料的征集,更是社会调查的重新开始。⑦相关研究可参见李志英:《古代方志与近代社会调查之渊源关系探究》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2013年第三期。1910年(宣统二年)地方自治组织下的户口调查激起民众普遍反抗,基层社会的组织秩序亟需稳定,地方社会的基本情况也急待摸清。因此江苏省政府的政令和省通志局的征访条例,即规范了各县方志的编纂:

一、户口。近办自知,须从清查户口入手,各州县均有清册,开载城中及四乡几户、若干口;城内若干户、若干口;四乡东乡若干乡、镇,若干户、口,西南北乡同。

一、田亩。各府州田土亩数、地粮银数、旗租屯田亩数、银数、额外附加杂征租税,以及学田亩数、租数,均照征收册籍逐次开明其徒。前有续报升科,奏准豁除,及州县割隶田粮如何分析之数,均须详查。至蠲免钱粮,应查历年旧案、所奉谕旨,分别记录辛亥以后另论。⑧齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第九百五十九号(中华民国七年三月十日),令江苏通志局征访员,查照条例切实详细征访》,《江苏省公报·训令》1918年,第一千三百七十八期,第2—7页。

通过行政命令,“以职方之备载,促政治之进行”。⑨齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第四千五百一号(中华民国六年十月九日),令五道尹、六十县,江苏通志局已于省垣设局开办其未筹备续修县志各县迅遵办理》,《江苏省公报·训令》1917年,第一千三百七十八期,第8—9页。在《续丹徒县志·食货志》中可以看到,乡都图圩的重新划分、户口田亩数的重新登记,是藉由各县分局的征访开始的。士绅在实地的征访、和宗族人物事迹的申报中,参与新的政府开始的重新了解、掌握地方社会的进程。

三、正统意识与地方认知:方志文本的内容

《续丹徒县志》是基于《光绪丹徒县志》和《丹徒县志摭余》编纂的。《光绪丹徒县志》是官修方志,时间断限在1879年(光绪五年)。《丹徒县志摭余》是参与修纂光绪志的李恩绶及其子李丙荣的私修方志,时间断限在1911年(宣统三年),与《续丹徒县志》相同。如果以1879年(光绪五年)为限,将《续丹徒县志》分成两部分来看,前一部分部分是对《光绪志》的补充、订正,后一部分则在大量引用《摭余》的基础上,搜集新的材料,大为扩充了具体内容①参见陆朝宏:《清末民初丹徒三部县志研究》,《江苏地方志》2010年10月第5期,第25—29页。,在具体的章节安排中,增加了“外交”“学校”等门类,并将“人物”目重新编辑、分类,从中分设“列女”一门。筛选“艺文”志,只留下足以“劝征”者。此外,辛亥后另有附篇,但今已亡佚。该志的章节概况,可见于下表:

《续丹徒县志》章节情况一览表

① 张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂:《续丹徒县志》,卷二十,《函件摘要·采访局通告》,第1页上。② 张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂:《续丹徒县志》,卷二十,《函件摘要·采访局通告》,第1页上。③ 张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂:《续丹徒县志》,《凡例》,第1页上。④ 张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂:《续丹徒县志》,《凡例》,第1页上。

方志作为文本,一方面,其内容、体例的变化体现的是历史记忆、社会观念的变迁。另一方面,如果我们将方志放在特定的时空脉络中审视,在变动的时代中,那些没有改变的内容、体例,也同样反映了思想文化中某些因袭的内容和潜流。

《续丹徒县志》《凡例》叙述其总原则为:“续修以踵前志,不外补缺正讹,博加捜讨,前志卷帙仍旧,续志自己卯以后赓续辑之,截至宣统三年辛亥止,从通志例也。”①张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂:《续丹徒县志》,《凡例》,第1页。通志编纂条例规定:“一、是项征访自乾隆元年起,至宣统三年止,为一代之记载。辛亥以后沿革尤繁则另行记载,征访时首宜注意。”②齐耀琳、俞纪琦:《训令,江苏省长公署训令第九百五十九号(中华民国七年三月十日),令江苏通志局征访员,查照条例切实详细征访》,《江苏省公报·训令》1918年,第一千三百七十八期,第2页。

续志的纂修以1879年(光绪五年)至1911年(宣统三年)为时间断限,在内容上,对1879年(光绪五年)之前的史事,根据旧志详加订正和补充。但是,续志沿用旧志的体例,甚至收纳宸翰、诏谕于首卷,其基本立场也以清廷为正统。由此看来,时间断限在1911年(宣统三年)应当也是遗民认同表述的一部分。在稍早开始编写的浙江省、府、县中也出现相同的现象。③章梫主张断限在1911年(宣统三年),并言及浙江通志亦如此。该志通例并未言及另纂辛亥后志。见:林志宏,《文化政治,书写中的自我认同》,收于氏着《民国乃敌国也——政治文化转型下的清遗民》,台北,联经出版社,2009年3月初版,第170—171页。林志宏认为其中具有“深刻的政治意涵”:“在遗民眼中,1911正是清室崩溃的开始,因此希望追溯故国的历史种种,而不愿详述任何厌恶的民国事迹。所以,从历史记忆/遗忘的角度衡量,遗民自然无意留下任何与民国相关的只字词组;或者这么说,根本就不承认民国的存在。”④林志宏:《文化政治,书写中的自我认同》,收于氏着《民国乃敌国也——政治文化转型下的清遗民》,台北,联经出版社2009年3月初版,第170—171页。可是,与浙江省不同的是,从江苏省纂修条例到各州县的具体实践,在续志以1911年(宣统三年)作为断限之外,亦以分册的形式编纂辛亥后史事。杨邦彦在《续丹徒县志·石印募捐函稿》中说:“现已约定陈君撷苏、徐君师竹、鲍君敦典、顾君召棠整理旧稿兼编辑民国副篇,一有的款,便可进行。”⑤张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂:《续丹徒县志》,卷二十,《函件摘要·石印募捐函稿》,第3页下。可见亦非完全排斥民国。

《续丹徒县志》的文献基础是《光绪丹徒县志》《丹徒县志摭余》,这三部方志的体例、内容加以比较⑥参见陆朝宏:《清末民初丹徒三部县志研究》,《江苏地方志》2010年10月第5期,第25—29页。,我们可以发现,在晚清到民国剧烈的社会变动下,《续丹徒县志》呈现出相当的稳定性。例如:方志的体例没有变动;在论述的立场上仍然以清为正统,凡遇清者皆称“国朝”等等。由此可见的是,编纂者的价值体系和意识形态,并没有完全随着社会的变革而产生太大的变化。

在这样一种大的延续性下,具体的变化则体现在三个方面:补录、强调郑成功、太平天国和英舰侵入的史事;记载《天津条约》签订始末及其后通商口岸的开辟;详述华洋纠纷、传教、商业竞争发展的事例。在这些变化中,分别对应的是体例和内容的变化。

续志中对于郑成功、太平天国的史事均从以清廷正统的意识形态角度进行叙述的,最为明显的即以“寇”称之。此外,事件的始末也被详细地记载在《兵事》目下,相关的谕旨、奏折全部亦全文收录。由这些被反复、大量提及的事件,可见其为当地社会比较重要的社会记忆。反过来看这个问题,在《续丹徒县志》和江苏省公报中经常被提及是,在经过了太平天国、辛亥革命之后,地方文献大量散佚,导致了编纂史志的困难,更为重要的是,这也是在时局稍平之后,即为修志的原因之一。

《天津条约》签订始末及其后通商口岸的开辟;华洋纠纷、传教、商业竞争发展的事例,是整部续志中最大的改变,这两部分内容主要记载在《外交》卷下。《外交》是该志中唯一占有两卷的内容,详细记录了与当地有关的所有涉外公函、章程、事件,详细描绘了租界、工厂、公司的状况。在时代脉络中看待这一问题,毫无疑问的是,此时期的外交、通商、商业发展等问题是具有普遍性的,在以往的使用中,这部分的内容常被作为经济史的资料用以研究海关税收、地区贸易、进出贸易等问题。如果从社会意识的角度,我们或许可以发现,在不断被提及的外交、商贸中,当时中国的商业团体是被叙述的主体,在胪列经贸数字、记述外交事件的过程中,表现出的是编纂者想要突出该地作为“入江第一商埠”①张玉藻、翁有成修,高觐昌等纂:《续丹徒县志》,卷十一,《外交一》,第1页。的社会意识。

在《续修丹徒县志》的编纂者通过外交、商贸等内容,不断展现其现代性的同时,如果将该志与同时期相邻地区的新修方志进行比较,却展现出相反的特性。例如在对疆域描述时,《续修丹徒县志》仍然沿用的是旧有的方式,以星宿区域和禹贡记载为划分。而在同时期的《上海县续志》中,则运用图文结合的方式,使用经纬度标识出该地区域。②吴馨修,姚文枏等纂:《上海县续志》(民国七年本,台北,成文出版社)。在地理相近的地区,方志的体例及表述,则十分相近,究其原因,或许与编纂者背景的相似性和人际网络的关联性有关。例如,1919年成书的《江阴县志》③陈思修,缪荃孙纂:《江阴县续志》(民国十年刻本,台北,成文出版社)。除此以外,该志记事上自光绪五年,下迄宣统三年,与《续丹徒县志》体例相同,亦将列女志单独列出。内容上的相似处则有,将学校获奖之毕业生列入“选举”;详载鸦片战争、太平天国自以来江阴的变化;详列布厂、纱厂,反映清末民初蚕桑业和纺织业的兴起等等。,对于地域的划分,与《续丹徒县志》一样,以星宿区域、禹贡记载作为描述方式。《江阴县志》的主修者正是《续丹徒县志》纂修陈庆年的老师。同样的情况在其同学唐文治编写的无锡县《乙亥志稿》中也可以看到。划分、界定区域范围的不同方式,反映的是新技术、新观念在基层社会非均质性的传播过程。林开世在《方志的呈现与再现——以〈噶玛兰厅志〉为例》中说:“我们可以知道,这一部分的宇宙论,其实是传统方志知识最脆弱的一环,到了光绪以后就几乎全面崩溃,再也没有方志采用了。”④林开世:《方志的呈现与再现——以〈噶玛兰厅志〉为例》,《新史学》,第十八卷,第十二期,第28页。显然是不确的。不过,正如林氏所述:“这个用天文来定位的方式,事实上反映了从战国以来的学术传统,想要把天、地、人三才都放在同一宇宙框架下,用互相感应相通的方式连在一起。”⑤林开世:《方志的呈现与再现——以〈噶玛兰厅志〉为例》,《新史学》,第十八卷,第十二期,第27页。,将现实的行政体系和天文地理相对应的思想传统,在这一时期仍然积极地存在。新的技术、新的分类方式在不同地区的传播和应用,背后所反映出的,是旧有的政治秩序、官僚体系,在不同地区社会意识形态中的变化和多元呈现。

四、结 语

通过对《续丹徒县志》的研究,可以看到官修的背景,政府的修志法令,由中央下达到省再下达到县、乡;由志书的凡例和各级通志局颁布的纂修条例、征访原则可以看到比较完整的纂修过程;与此同时,还有相关人员的回忆录、日记等资料,对修志过程的细节作出补充。基于此,对了解方志背后遗民群体与地方社会的互动得以更加深入,对权力、观念渗透到方志编纂的机制、路径可以有进一步的认识。如果将这一时期,士绅群体对方志文本传统的继承、变革放在“转型时代”的角度来看,社会发生结构性的改变,帝制中国体制不断瓦解,士绅的乡土书写通过对旧有文本传统的继承,在对民国以前历史的书写中,从意识形态上体现了遗民的政治认同。对过去历史的认知,既表现了面对现实社会时的自我认同,同时也形塑了他者对于这一群体的认知和印象。接受一套文本传统,就意味着将这一群体带入到文本背后的体系,从《续丹徒县志》的体例和内容中,我们可以看到,这一由遗民主导的方志体系,背后反映出的是编纂群体,以及与之互动的群体,所展现出的对旧有政治秩序和官僚体系的认同,亦或者是包容。

在新的政治秩序下,方志文本建构在意识层面上表达了书写者的政治认同,通过对“过去”的叙述,展现了特定人群对地域社会的理解,方志作为书写者对于地方认知的一种表现,藉由书写者的叙述,我们可以看到在特定时空脉络下相应群体对于地方社会的认识,在这部方志所反映出的即是外交通商、兵事祸乱所带来的历史记忆。在方志书写中使用旧有的文本传统和论述方式,并藉此延续一种典范的秩序,重新确立自我在旧体系中的定位和正当性。

在社会层面上,书写群体结构性的变动中,士绅的流动性和参与性明显增强,他们越发积极地进行对地方社会历史的解读。从纂修府县志到省志,从参与建构官方话语到通过创办学校、参加自治组织等等,一方面藉由其在地方社会掌握的话语权力扩大这一历史叙事和区域认同的影响范围;另一方面,作为地方政治势力群体,其本身即由此被更高一阶的区域政治群体所统合,被不断纳入到层级性的社会结构中去。

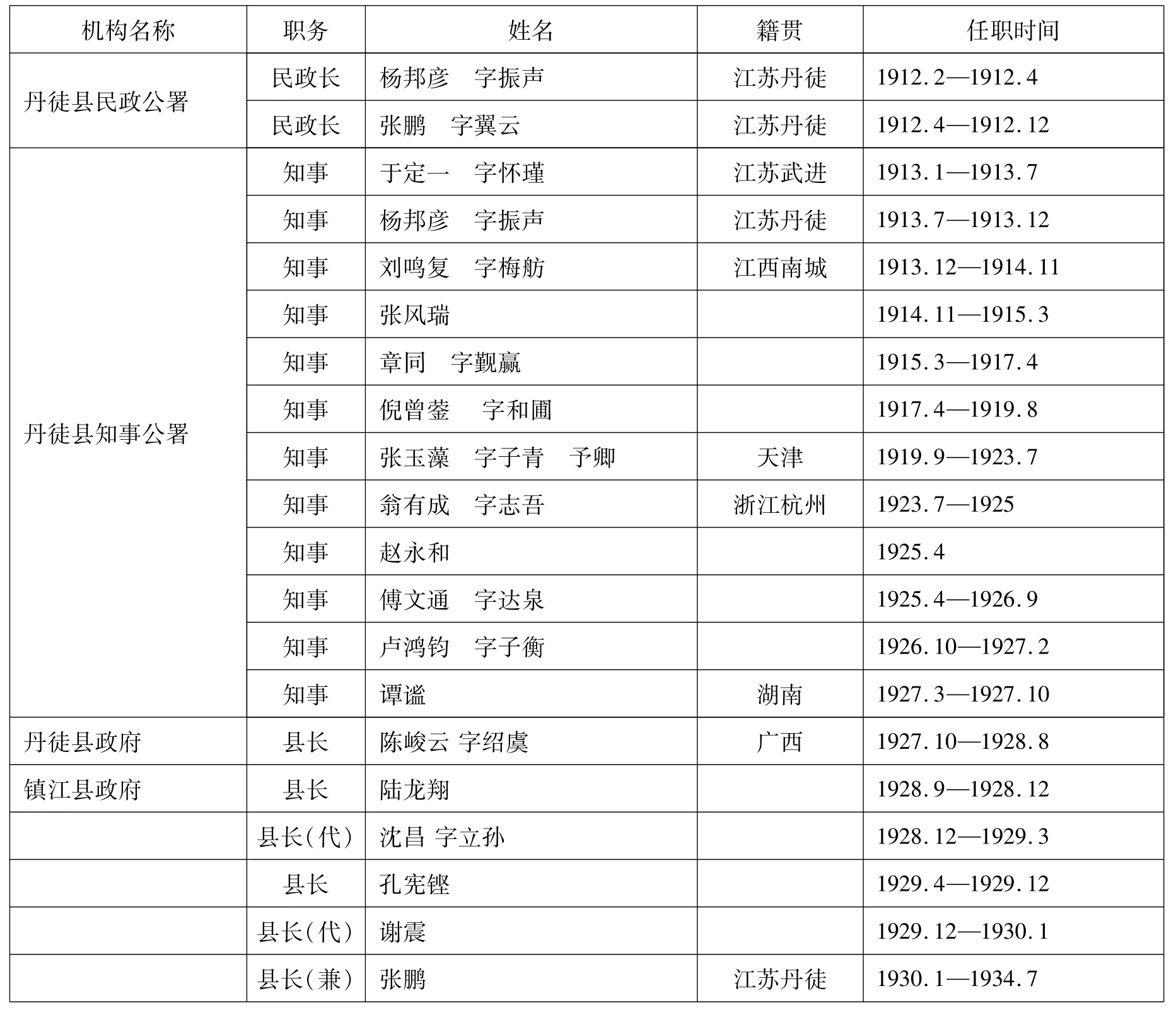

附一 修志期间历任主政官员一览表①镇江市方志办主编:《丹徒县志》。

K29

王雨舟,台湾中国文化大学文学院(台北 11114)

刘雪芹)