《花柳春话》的言情叙事与日本近代小说的发端

2016-12-24王兰

王兰

(广东外语外贸大学东语学院,广东广州 510420)

《花柳春话》的言情叙事与日本近代小说的发端

王兰

(广东外语外贸大学东语学院,广东广州 510420)

《花柳春话》的出现,直接刺激了日本的翻译小说热,其言情叙事模式和译本改编模式,对日本的近代小说发展产生了巨大影响。通过西方小说中的言情叙事,日本近代知识分子发现了西方现代“自由恋爱”观念,在将这一观念不断神圣化、表述东方化的过程中,日本文坛出现了“政治+言情”的政治小说模式,“恋爱”也成为日本近代文学的重要关键词。

花柳春话;言情叙事;近代翻译小说

一、前言

“翻译”,是近代中日走向现代化过程中不容忽视的重要助力。最初被翻译介绍的西方文章,绝大多数是关于科技、医学、法律、商业等所谓“实学”的内容,文学作品的翻译屈指可数。日本在1877年后,开始出现各种西方小说的译本,特别是1878年丹羽纯一郎翻译的《花柳春话》获得巨大成功,直接刺激了日本的翻译小说热,至1887年翻译小说成为一时风尚,此时刊印的小说作品中近一半是翻译作品。日本文学史上通常认定日本的政治小说是以丹羽纯一郎译介英国李顿的《花柳春话》为发端的。由于晚清的政治小说是以日本为中介输入到中国的,因此我国的许多文学史和政治小说的相关论著也常常涉及到这部翻译小说,同样把它作为日本翻译的第一部政治题材的小说加以评述,康有为在《日本书目志》中也是将《花柳春话》与《春莺啭》《佳人奇遇》《经国美谈》《花间莺》《雪中梅》《绿蓑谈》等一并看作政治小说。然而这篇小说并非政治小说,作者李顿将自己的小说《恩内斯特·迈特瓦》和其续篇《爱丽丝》》定义为“成长小说”。本文旨在通过对《花柳春话》原文及译本的分析,探讨这部小说的言情叙事模式如何引发了日本近代政治小说的发端,及其对日本近代小说的影响。

二、明治初期的翻译小说实况

今天我们谈到翻译小说,往往将它与中国的文学革命、日本的文学改良相关联,意在挖掘其对文学发展乃至政治制度层面改革上的重要意义。然而,事实上,翻译小说并非为推动文学革命或改良而生,它在引进之初,更多是为了介绍西方的风俗、生活样式而已。此时期的中日翻译小说,往往并不注重小说本身的文学性,也并不追求译本的精确度,因为与作品的文学性相比,读者和译者都更关切从故事中所认知的西方社会、思想、观念、风气等等,人们通过西方文学试图了解的是西方的人情世态。这一翻译现象与当时中日社会渴望了解西方的需要是相对应的。

从翻译的方法来看,中国近代绝大多数翻译小说并不严格按照原文翻译,常常以他国的故事为蓝本加以演绎,或是译述、编译、意译。这一点,日本也是如此。日本最早的翻译小说都是以“翻案小说”的面貌与读者见面的。所谓“翻案”,就是借用本国的古典小说或外国的小说、戏曲的大致情节、内容,对人情、风俗、地名进行本土化改编”。幕府安永三年(1774年)出现的大众读物《和荘兵卫》,就是以英国作家乔纳森·斯威夫特的《格列佛游记》为蓝本改编的翻案小说,这篇小说是目前可见日本最早的西方翻译小说。但说是“翻译”,其实只是故事情节与《格列佛游记》相仿,作者游谷子很可能只是在当时日本唯一的对外窗口长崎一带接触到了西人,听到了该故事的梗概,并未见过原书。另外值得一提的是江户时代市村座上演的轰动一时的歌舞伎《心谜解色系》,这部歌舞伎被认为是根据莎士比亚的戏剧《罗密欧与朱丽叶》改编的“翻案戏剧”[1]。幕府后期除了从荷兰语翻译而来的医学、数学等实用书籍外,文学翻译作品本就不多,且几乎都是只保留了原作故事梗概的翻案小说。

明治初期,大量译介的是如《民约论》《西国立志编》《政治略论》《西洋小史》等有利于文明开化的人文著作。明治头五年,翻译文学仅11种[2]。明治10年,文学翻译作品也只有3种,而明治18年共有各国翻译文学作品30种,明治20年共翻译各国文学作品99种。政治体制的巨变告一段落,社会进入相对稳定期,日本的文学界已经厌倦了江户残留的戏作作品,开始追求带有清新现代思想的文学作品。此时欧美小说,特别是西方教科书中介绍的经典文学作品才开始被译介到日本。

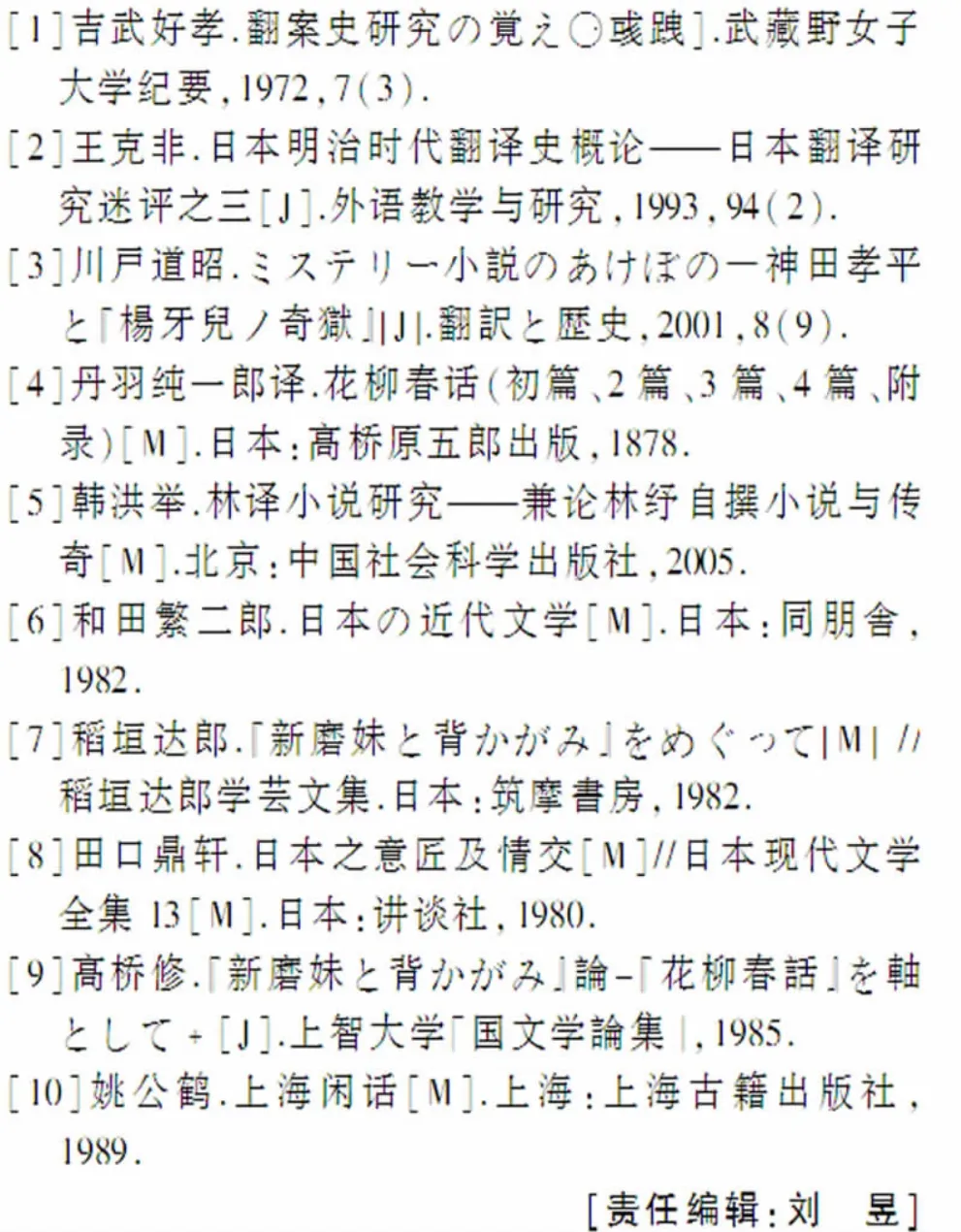

明治10年(1877年)9月至明治11年(1878年)1月日本杂志《花月新志》上刊载的神田孝平翻译的推理小说《杨牙儿奇遇》,被认为是明治时期最早的翻译小说[3],但是最先引发日本读者阅读热潮的翻译小说并不是这部,而是明治11年(1878年)丹羽纯一郎根据英国作家李顿的《ErnestMaltravers》和其续篇《Alice》翻译改写而成的《花柳春话》。这本译书受到日本知识阶层广泛欢迎,日本文坛一度出现了李顿翻译热,仅仅在十一、二年间就翻译了李顿11部作品(见表1)①此表参考了福田光治、剑持武彦、小玉晃一编《欧美作家と日本近代文学(英美篇)》教育出版センタ﹢,1974年12月版,第4-5页的部分内容。,并由此掀开了日本政治小说的翻译和创作热潮。

三、《花柳春话》引发的日本爱情想象

在今天的日本文学史上,通常认定日本的政治小说是从丹羽纯一郎译介英国李顿的《花柳春话》为发端的,然而这篇小说并非政治小说。而且,译者丹羽也应该并未将其作为政治小说译介,他特别在正题“花柳春话”外标注“欧洲奇事”这一标签,可见丹羽纯一郎是把它当做介绍西人生活模式的小说引入日本的。由于这部译作大获成功,丹羽又紧接着翻译了李顿的《寄想春史》,并同样标注“欧洲奇话”这样的分类标签加以说明,译者的意图可见一斑。

事实上,李顿也将自己的小说《恩内斯特·迈特瓦》和其续篇《爱丽丝》定义为“成长小说”,而非“政治小说”。李顿的这篇小说将目光聚焦于带有理想主义色彩的青年迈特瓦,描绘了他在与不同女性的交往,在爱情不断地遇挫后,完善自我、精神成长的过程。原作讲述的是英国富商的儿子迈特瓦从德国留学归国途中,在荒野中迷了路,借宿于路边一户穷苦人家。不想这家主人欲趁夜色偷袭他,抢其钱财。发现父亲预谋不轨的女孩爱丽丝,救了迈特瓦。第二天,爱丽丝也从父亲那儿逃脱,与迈特瓦会合。迈特瓦在教授爱丽丝知识的同时,被爱丽丝的淳朴、善良深深吸引,两人陷入爱河。不久,迈特瓦收到父亲病重的消息,独自一人返家探亲,而就在此期间,爱丽丝被强盗掳走下落不明。父亲的死和爱丽丝的离去,这双重打击使得本就生性孤僻的迈特瓦变得终日闭门不出。之后,在野心家拉姆利的劝诱下,迈特瓦和拉姆利踏上了奔赴海外的旅程。数年后,迈特瓦在意大利爱上了交际名媛万特徳夫人,可是万特德夫人却对迈特瓦若即若离,迈特瓦在痛苦的不伦恋中耗尽了热情。回国后的迈特瓦以写作为生,赢得声誉。可是,他却仍然不免常常愤世嫉俗,梦想可以成就真正伟大的理想。这时,他在社交场合遇到了与自己同样痛恨着世间伪善,却积极向上的贵族少女佛罗兰斯。迈特瓦和聪明美丽的佛罗兰斯拟定了婚约,可是嫉妒的拉姆利以阴谋使佛罗兰斯产生误解,终使二人婚约告吹。之后佛罗兰斯意识到误会,可是一切都已难以挽回,郁郁寡欢地离开人世。迈特瓦在这之后又与同父异母的妹妹(最终发现并非自己的妹妹)卡梅隆陷入爱河。然而后来得知了爱丽丝的消息后,发现自己最不能忘怀的还是爱丽丝,于是向爱丽丝求婚,两人终于获得幸福。

整个故事以迈特瓦与众多女性的交往为主线,带有明显的19世纪西方恋爱的特征和浓郁的西欧中产阶级的理想色彩。首先,富裕阶层的迈特瓦爱上了与自己身份悬殊的贫穷少女爱丽丝,之后又陷入与贵族夫人的不伦之恋,和贵族少女的婚约,这其中每一段爱情都具有19世纪欧洲中产阶级的典型色彩。以“恋爱”为媒介,与贵族联姻是富裕的中产阶级常见的婚姻模式,也就是所谓“爱情的现实”;可是小说的主人公却遵从自己的内心,与贫穷的少女爱丽丝结合,也就是所谓“爱情的理想”。每一段经历,都没能顺风顺水,但每一段恋情都成为主人公自我认识发展道路上的里程碑,一段段爱情见证并促使了主人公的内心成长。这个故事与18世纪末歌德创作的《威廉迈斯特的学习时代》完全是相同的模式,都可以归类为成长小说。其主线都是主人公在旅程中不断经历挫折,使得个人的精神在经历中不断完善,最终达到完善的理想状态。今天我们再阅读这部小说,很难想象这样一部书竟然会引发日本政治小说的热潮。而且事实上它不仅影响到日本文坛,也间接促使了近代中国政治小说的出现和文学改良的开端,但是历史的偶然往往就这样给人带来惊喜。

原作中的“成长小说”模式,恐怕已然超出了译者丹羽纯一郎的认知范围。丹羽纯一郎在翻译这部小说时,目光聚焦的是李顿所描述的西方式的“爱情”,而非“精神成长”的主题。这一点我们从丹羽对小说的译名就可窥见一斑。丹羽纯一郎以颇具江户“人情本”色彩的标题“花柳春话”为小说命名。“花柳”在江户乃至明治时代往往指向的是青楼,“春话”不免让人联想到为永春水的《春色梅儿誉美》一类的作品,使得读者一看标题就能感受到些许情爱的味道。这之后,由于《花柳春话》的流行,人们纷纷效法这种翻译的方式,相当一部分的外国小说在日本被特意冠以一个充满浪漫气息的名字,比如普希金的《上尉的女儿》被译为了《花心蝶思录》,《罗密欧与朱丽叶》则被译为《春情浮世梦》。

但是,丹羽纯一郎又并非将《花柳春话》中描述的“情”与为永春水所描绘的“情”完全等同看待,他的心中早已将人情本所描绘的“情”与西方小说中的“爱情”分出了高下优劣。丹羽曾这样论述自己的翻译意图:“李顿氏著小说二十二卷,细探古今人情,记远近异俗,读之足以使人详知世间悲欢正邪。而我朝为永春水之如《梅历》等著,皆不过徒使读者发痴情耳。且其书概基于实迹,其所写出之人情绝非彼描摹空中楼阁者所能相提并论。故其言之切,其情之深。此书乃脍炙人口,故而吾将此书译为我邦语。”[4]76在比较李顿所描绘的西方资产阶级式情感与以为永春水为代表的人情本所描写的“情”后,丹羽发现了两个重要切入点,一是西方写实技法的优越性,二是西人用情之深,而非单纯的见色动心、色欲情欲。

不过,《花柳春话》译本受到当时日本读者的喜爱,并产生巨大影响力,其核心并非西方写实主义对文坛的冲击,而是它带给明治时代日本青年的西方“自由恋爱”与“自由婚姻”的新鲜话语。小说的结尾,主人公的亲友孟廷有这样的一段总结:“君若无良配,则心不能恒常如一。或厌于都下之交际,或倦于乡村之隘陋……东奔西走,遂无暇日。之所以如此,是无良配则心难如一耳。”[4]65-66这种凭借“良配”,即恰如其分的婚姻,精神、生活上的伴侣来培养恒心,实现人生理想的西方式的婚恋理念,给日本青年知识分子带来巨大的冲击。通过《花柳春话》,明治初期的日本人第一次知道两性以相互吸引的爱情为前提走向婚姻的“自由恋爱——自由婚姻”模式,同时认识到夫妻、伴侣对于人生的重要性。对于西方的中产阶级,这样的“合适”伴侣是维持中产家庭生活的一个选择,而在明治时期的知识分子逐渐将这种婚姻理想化、神圣化,认为只有精神交流为前提的爱情才是真正的爱情,逐渐将爱情抽象化为纯粹的神圣的、精神的恋爱。

四、《花柳春话》对日本近代文坛的影响

无论中日,最先引发广泛关注的都是以西方婚恋为主题的小说。日本丹羽纯一郎翻译的《花柳春话》,中国林纾翻译的《巴黎茶花女遗事》,都是西方浪漫爱情小说。它们不但开启了中日的翻译热潮,而且引发了中日相同模式小说的写作热潮。在小说的翻译以及翻译小说阅读的过程中,翻译者和读者首先发现“人情乃万国相通”。《花柳春话》译本序中写道:“固陋学士时云泰西诸国人人谋实益、说实利,岂有问风流情痴之事。这极其荒诞。余曾欧游一年,耳闻目睹,彼我之情相契,毫无差异”[4]2。而我国英敛之在一口气读完《巴黎茶花女遗事》后在日记中写道:“灯下阅《茶花女》事,有摧魂撼魄之情,万念灰靡,不意西籍有如此之细腻。”[5]138《巴黎茶花女遗事》作为西方的言情小说被中国人喜爱,人们发现它与《李娃传》等传统小说无二致,堪比《红楼梦》,让中国人始见西人也用情如此之深。书中夹带的关于西方社会文化背景的描写和西方价值观念,以及新式的恋爱婚姻方式,很快成为兼具娱乐性的西方教科书。在社会转型的环境下,西方小说的言情叙事成为中日与西方沟通的重要媒介。然而,真实生活和带有虚构成分的文学作品中的“恋爱”的差异,当时的人们是无法明辨的。也正因此,当时的中日知识分子对于西方式的恋爱的推崇本身就是一种幻影式的追求。

奠定日本现代文学基石的《小说神髓》的作者坪内逍遥,也直接受到《花柳春话》的影响。他在《小说神髓》中多次直接言及《花柳春话》,比如“李顿的爱情小说从其作品性质来看与我国为永派相似,但它没有受到社会的嘲笑,没有被认为是低级的”,而且他对李顿和春水的评价与丹羽纯一郎如出一辙,想必坪内逍遥也受到了丹羽的启发。明治19年坪内逍遥仿效《花柳春话》的故事模式,写作了小说《(新磨)夫妻镜》一文,试图通过类似迈特瓦的爱情故事反思日本明治10年末期知识青年的婚姻问题。

《(新磨)夫妻镜》的故事讲述了青年官吏水泽达三,在新富座的剧场与卖鱼家的姑娘阿辻邂逅萌生好感。在水泽和高级官吏女儿阿雪的恋情告吹后,遂决定娶阿辻为妻。婚后,阿辻发现了水泽和因为亡父的过失不得不卖身为妓的女孩若里之间的通信,阿辻怀疑若里与水泽有染,将事情告诉其作艺妓的姐姐,其姐跑去若里处责问。这一幕恰巧被记者看到写成了新闻,水泽因为使官方蒙羞被革职,水泽一怒之下与阿辻离婚,阿辻投水自尽。有学者考据,坪内逍遥在创作这部小说时,正是他与娼妓花紫同居之时,第二年他决定与花紫结婚。明知道与无教养的女性结婚会招致不幸,他还是向周遭发布了结婚宣言,“像这样,在自我否定下获得的自我肯定,以及对自己果敢的暴露,是在之前的小说中罕见的”[6]16。

不过,我认为逍遥有意模仿《花柳春话》创作《(新磨)夫妻镜》,与其说是“自我的暴露”,不如说是对明治初期知识青年婚恋的一种反思。稻垣达郎认为,《夫妻镜》以达三和阿辻的夫妻关系为主线,斋橘和阿雪的故事为副线,其主线旨在指出自由婚姻的弊端,而副线旨在指出包办婚姻的危害[7]。但是,阿辻和水泽名义上虽然是自由恋爱,二人却并不是坪内逍遥理想的“真爱”。阿辻和水泽的结合只因一面之缘,他们的夫妻关系仍然只是传统男女之间“色”的吸引,而非真正的“爱情”。因此,坪内逍遥并没有用《当世书生气质》中使用的“ラブlove(恋爱)”一词来表述水泽和阿辻的关系,而是用了“痴情”一词。如同田口鼎轩在《日本之意匠及情交》(明治19年)“序”所指出的东西方对“情”的不同态度,“情交者,有发精神焉,有发形体焉”,也就是说他将爱情分为了“精神的恋爱”和“肉体的恋爱”。他认为“盖西人之婚姻,多发精神,虽有颜如华肤如雪者,未肯辄议嫁娶。以谓外貌之妍丑,一目可辨;中心之美恶,百接不可知也。然一旦情味相投,则许之以生死同穴。”,“而东洋之人则不然,悦之在色。色之美,剧场幡间,瞥然相见,未及识其名而为夫为妻”[8]129。坪内逍遥等近代知识分子已经将理想的爱情等同于精神的相通,因此,他是试图将阿辻和水泽的婚姻当作反面教材以警醒明治的青年,意欲向他们宣传的是没有精神交流的爱情终会走向失败,单纯的两性吸引并不是高尚的爱情。我想这就是这篇小说题目中所言“镜”的意义。如同高桥修所分析的那样,水泽选择了像爱丽丝一样的无教养、质朴的女子阿辻,但两人并没能像《花柳春话》的主人公中那样获得圆满的结局。叙述者将原因指向阿辻既欠缺学识,又品行不端,故而与爱丽丝不同,同时叙述者意识到水泽婚姻生活的失败是因为水泽没能像迈特瓦一样为阿辻开蒙,轻率地决定了婚姻,而婚后又忍耐不足[9]18。迈特瓦与爱丽丝的婚姻是经历了主人公精神的彷徨,和各种人生的经历后才得以实现;而水泽只将目光停留在了年轻时第一阶段的恋情,也就是单纯被阿辻的外貌所吸引的阶段,之后既没有对阿辻的启蒙教育,其自身也没有继续成长,因而没有精神交流的婚姻才最终导致了夫妇间的误解和猜疑。学界对西方自由爱情婚姻的理念在中国、日本被神圣化这一问题,往往归结于基督教的影响,而忽视了西方小说的误读在其中所起到的关键作用。在对西方式自由爱情的憧憬下,为了摒除传统东方的婚恋因素,近代启蒙期的东方知识分子对西方“爱情”观念不断提纯,将男女原始的两性吸引冲动看做是传统的糟粕加以抵制,精神恋爱被推崇备至。

另一方面,如前所述,丹羽将主人公迈特瓦在恋爱路上的种种障碍,转换为情与义、理的纠葛,将主人公的精神追求,改译为“青云之志”,这使得西方成长小说中的理想化、浪漫化色彩被摒除,成长小说中“和谐处世”的目的和“完美的人”的追求,与东方儒家的伦理观、价值观变得统一起来。在日本,此时自由民权运动高涨,迈特瓦的“成为一个对社会有用之人”的自我成长和实现社会化的“青云之志”,很自然地变身为“兼济天下”的理想,起到鼓舞人们投身于自由民权运动的启蒙话语。丹羽在翻译中巧妙地将主人公西方式的恋爱语系转化成了“情”“义”“青云之志”这样的东方式话语体系,使得主人公的恋爱追求宛如传统的才子佳人小说历经磨难终获团圆的故事模式。

这种语言体系的转换为之后的政治小说风潮起到至关重要的作用。《花柳春话》中主人公通过对爱情的追求实现自我完善的这一模式,逐渐被解读成了尚未成熟的新生国家日本在对民主政治追求下的成长史。于是,《花柳春话》这部与政治完全不搭界的成长小说,成为了“政治小说”的种子在东方异国绽开了不同颜色的美丽花朵。首先是户田钦堂的政治小说《(民权演义)情海波澜》中进一步将“政界”隐喻成“情海”,将人们对民主政治的渴望转换成对爱情的追求。《(民权演义)情海波澜》以柳桥的艺妓魁屋阿权为中心,设定了和国屋民次和国府正文两个追求者。和国屋民次为了阿权,与从小青梅竹马的艺妓比久津屋奴分手,而阿权也躲开富豪国府正文的纠缠,两人终成夫妻,在两国设会席宴客。这部小说叙事的框架是江户以来流行的与青楼女子相恋的故事,两男追一女也是人情本惯常的套路。这样的小说模式与传统以汉诗文为主的“上层文学”显然大不相同,对于当时的读者还是充满了新鲜感的。虽然是一目了然、近乎直白的隐喻,但是爱情的故事架构使得理性的政治理念具有了感性的色彩。与枯燥的长篇累牍的政见演讲相比,爱情架构使小说增添了故事性,从而更能激发读者的阅读兴趣。之后的《佳人之奇遇》中东海散士与红莲、幽兰的相知相惜,《经国美谈》中巴比陀与令南的悲剧,这些政治小说中的恋爱插曲为作品整体蒙上了一丝浪漫的色彩,使政治小说有了人情味。与《情海波澜》类似,《雪中梅》中国野和阿春的结合也暗含着“国之春”的寓意。今天看来也许这样的暗喻过于浅白直接,没有任何的文学色彩可言,甚至十分幼稚,但是这种将“政界”隐喻成“情海”,通过爱情隐喻的方式表达作者政治主张的做法,在当时也是不得不为之的事情。《(民权演义)情海波澜》刊发于明治13年(1880年)6月,这一年4月,日本政府在旧有的《报刊条例》中加设“诽谤律”,并新设“集会条例”,对民众为开设国会等而组织的全国自由民权运动进行弹压。自由民权运动并非短暂、平和的启蒙运动,现实中充满了与政府的直接对峙。在这样的紧张关系下想要直白表现民权或是国权的理想不是易事,以恋情喻国事不失为一个好方法。借助言情叙事的方式,政治小说实现了“实用”与“趣味”的契合,发掘出言“政治”与言“情”两线并行的模式。之后的政治小说《雪中梅》《花间莺》等作品中的恋爱模式,都是这样将政治改革与浪漫爱情巧妙结合而成的。因此,可以说《花柳春话》的言情叙事模式,直接启发了日本政治小说家的创作,并为日本政治小说的发展开创了一条可行之路。

五、《花柳春话》中的言情叙事与日本现代文学的发展

近代的中国和日本,启蒙思想家们竭尽心血致力于新思想、新观念的传播,可是其效力有时却不及西方言情小说这样兼具娱乐性的西方“教科书”。爱情使得东西文化间具有了可沟通性,同时促使东方去真正“认识”和“学习”西方。通过翻译小说这一媒介,人们开始更直观地意识到西方社会与东方迥异的文化观和价值观。特别是西方的言情叙事,激发了中日青年对西方爱情观念和恋爱婚姻方式的认同和追求。

受西方小说中的言情叙事影响,日本的政治小说消弭了传统“政治”与“言情”的对立,将历来完全被排除在上层文学之外、被认为是“诲淫”的人情本中的恋情因素为政治小说所吸纳,使得“情”不再是见不得光的隐秘存在。江户的日本,男女之间被认可的是人伦的关系,而恋情只能限定在花柳界这样特殊空间或是闺房这样私密的空间之内,因而不能为公共社会所提倡、所追求。因此,人情本的叙事空间往往集中于青楼,或是富有商人的宅邸。“文以载道”中的“道”要求男女严格遵守人伦的规范,而恋情则被认为会破坏这种既定的人伦关系,因此不能成为“上层文学”的元素。可是在“情海”隐喻的设定下,对于恋情的追求与对政治理想的追求合二为一,恋情从私人空间被放置到公共空间,成为被认可的存在。最初的政治小说《情海波澜》中女主角还是通常色恋的对象——艺妓。随着“情”被赋予政治的意义,政治小说中的恋情女主角变成以良家女子为主。《经国美谈》中的令南、《佳人之奇遇》中的幽兰和红莲、《雪中梅》中的富永春,都无需以色事人,她们有着良好的出身和修养。而且,像幽兰和红莲既是佳人又是志士,她们与东海散士既为知己又相互爱慕,最重要的是他们有着共同的政治理想。她们与东海散士的情感建立在惺惺相惜的基础之上,而非单纯个人的美貌。《雪中梅》中对爱情的产生有了更清晰的描绘,富永春是国野基演讲的热心听众,她不断激励国野,在这一过程中二人心中暗生情愫。续篇《花间莺》又继续写阿春和国野婚后,国野凭借阿春的帮助获得遗产,并在阿春的辅助下,成为自由党的首领参与大选,受政府党压制的自由党终于大获全胜。富永春既是国野基的知己,更是他革命事业的助手。传统的日本言情小说中强调的是妓女、妻妾的美貌和痴情,根本不会出现这种类型的爱情叙事。表面看政治小说中的恋情是以传统的“人情本”为蓝本的,但是政治小说的男女主角们并未像人情本中的男女那样沉湎于痴情中不可自拔、因情丧志。他们始终保持了仁人志士、慷慨英雄的本色,使得小说的格调不至掉落到人情本的窠臼之中。此外,《情海波澜》《雪中梅》等的结局也一改江户时代动辄殉情的悲剧结局,以有情人终成眷属收尾,虽未免过于盲目乐观,却刻意为青年投身于政治运动之中树立了目标和信心。政治小说中情感与政治理想的实现达成重合,使日本政治小说的言情叙事表现出与传统日本文学孤悲、哀情不同的审美倾向。

整体而言,无论思想上还是写作技法上日本近代的政治小说都与近世的戏作、人情本大相径庭,新的政治理念和爱情观念下,日本政治小说中的言情叙事打破了传统戏作中青楼情色游戏或是一男多女的婚恋模式,出现了一对一的精神层面相互吸引的知己式的新型恋爱。因此,日本的政治小说与其说是借鉴人情本的言情叙事模式,不如说是借鉴翻译小说中的西方言情叙事模式。

日本的政治小说虽没有构建出文学改革的理论,却为日本文学改良运动的加速提供了助力。当时的人们几乎将政治看作唯一高尚的工作,而“小说”不应该是有志青年所为,可是政治小说因为融合了政治色彩,因而成为不应该被轻视的对象。当时的政治小说虽也带有稗官野史、半戏谈的色彩,但许多创作注重历史真实、多发政治议论,因而与日本固有的戏作文学呈现出不同的风貌。此外,政治小说的创作是为了向妇孺幼儿宣传政治思想的小说,多为知识阶层、社会精英所作,政治小说的出现使得“小说”具有了精英色彩。之后的日本文学中恋情也不再被冠以“诲淫”的污名,而成为精英文学的重要题材,这不能不说是日本言情叙事从古代走向近代的一大改变。

可是,真实生活和带有虚构成分的文学作品中的“恋爱”毕竟不同,西方的爱情观未必就如小说中所写一般,更何况其时,近代的中日大部分知识分子对西方还不甚了了,再加之传统文化、伦理观念的因袭,对西方的误读在所难免。然而这其中的差异是当时的人们无法明辨的。正因如此,当时的中日知识分子对于西方“恋爱”的推崇,不免偏颇,过于理想化。可是这种对西方爱情的独特、或者说狭隘的理解,与传统社会伦理观念相结合,形成了近代中日独特的言情叙事语言和模式。这些言情叙事作品在当时成为一时风尚,各种杂志、报章无不以言情小说为卖点,其佳作更是成为风头无两的畅销书。在中国,言情小说一向是登不得大雅之堂的“俗文学”,及至民国初年竟然发展到“上海发行之小说,今极盛矣,然按其内容,则十八九为言情之作”[10]124。同样,在日本“恋爱”也成为近代文学的重要关键词,甚至成为开启日本现代文明的一把钥匙。

[责任编辑:刘昱]

On Love Narratives ofHanayagi Springand the Development of Modern Japanese Novels

WANGLan

(Guangdong University of Foreign Studies,Guangzhou Guangdong 510420)

The publication of Hanayagi Spring boomed the translation of novels in Japan.Its narrative model and adaptation model exerted great influence upon the development of modern Japanese novels.Via studying the narratives in western romances,the modern Japanese intellectuals discovered the idea of free love in the western world,and while they were sanctifying this idea and orientalising its expression,there emerged in the Japanese literary arena a new narrative model characterized by its equal emphasis on both political affairs and love affairs, and henceforth“love”became a keyword in modern Japanese literature.

Hanayagi Spring;love narrative;modern translated novel

I 106-4

A

1672-402X(2016)09-0083-07

2016-04-20

本文系2014年广东省高等教育“创新强校工程”项目“中日比较视域下的中国近代言情叙事转型研究”(项目主持人:王兰;项目批准号:GWTP-BS-2014-08)资助。

王兰(1981-),女,山西太原人,文学博士,广东外语外贸大学讲师。研究方向:中日比较文学研究。