缝洞型油藏剩余油分布模式及挖潜对策

2016-12-22熊陈微林承焰任丽华韩长城范卓颖

熊陈微,林承焰,任丽华,韩长城,范卓颖

(中国石油大学(华东),山东 青岛 266580)

缝洞型油藏剩余油分布模式及挖潜对策

熊陈微,林承焰,任丽华,韩长城,范卓颖

(中国石油大学(华东),山东 青岛 266580)

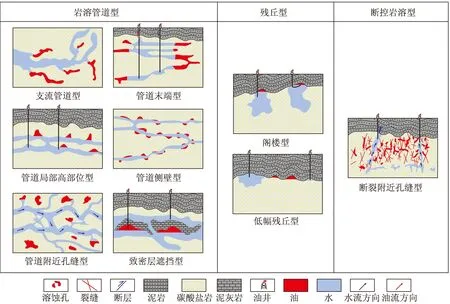

为研究塔河2区缝洞型碳酸盐岩油藏剩余油分布情况,依据实际开发状况,结合静态地质资料和动态开发资料,在储集体类型的基础上对剩余油进行分类,提出了塔河2区缝洞型碳酸盐岩油藏3个大类9个亚类剩余油分布模式:岩溶管道型剩余油包括支流管道型、管道末端型、管道局部高部位型、管道侧壁型、管道附近孔缝型以及致密层遮挡型6个亚类;残丘型剩余油包括阁楼型和低幅残丘型2个亚类;断控岩溶型剩余油包括断裂附近孔缝型1个亚类。针对不同类型的剩余油分布模式,分别提出了新井加密、酸化压裂、钻塞下返、排水采油、提液、注水、单井注气及单元注气等挖潜措施,为塔河2区开发方案的调整提供了一定依据。

缝洞型油藏;剩余油;分布模式;挖潜对策;塔河2区

0 引 言

塔河2区奥陶系地层经过风化剥蚀以及古岩溶的共同作用,形成了孔、缝、洞等多种储集空间类型以及不同的储集体类型[1]。储集体类型的多样性导致油田开发过程中剩余油分布复杂,给剩余油研究带来了巨大的困难。前人[2-5]对碎屑岩油藏剩余油研究较多,而对缝洞型碳酸盐岩油藏剩余油研究[6-11]还在探索中。范子菲等[9]在流动单元划分基础上对碳酸盐岩储集体进行了分类,并总结了基于流动单元的碳酸盐岩剩余油分布规律;荣元帅等[10]根据剩余油分布位置和形态将缝洞型碳酸盐岩剩余油分成了7个大类13个亚类。根据塔河2区储集体发育类型,结合油藏动、静态资料,针对不同的储集体类型提出了塔河2区剩余油分布模式,并对不同剩余油模式提出了相应的挖潜对策,对改善油藏开发效果有一定的现实意义。

1 研究区概况及储集体类型

塔河2区隶属塔里木盆地沙雅隆起中段阿克库勒凸起西南部,经多期构造运动,奥陶系储层遭受不同程度的剥蚀,构造呈北高南低,北部局部残丘较南部覆盖区发育[12]。塔河2区储集体类型主要有岩溶管道储集体、残丘型储集体和断控岩溶储集体3个大类。截至2015年8月,研究区平均单井日产油为4.6 t/d,综合含水为76.1%,石油地质储量为4 336.0×104t,累计产油为398.8×104t,采出程度为9.2%,储量动用程度低,剩余油潜力大。

2 剩余油分布模式

针对塔河2区储集体发育类型及控制因素,利用地震、测井、生产动态资料并结合油田生产实际情况,按照储集体类型,将塔河2区剩余油分为岩溶管道型、残丘型及断控岩溶型剩余油3个大类,并进一步按照剩余油分布的形态特征及控制因素,将塔河2区剩余油分为9个亚类(图1)。

2.1 岩溶管道型剩余油分布模式

岩溶管道型剩余油是指富集在岩溶管道储集体内的剩余油,其分布受岩溶管道分布、形态及充填情况控制。按照剩余油在岩溶管道中分布的形态及控制因素,将岩溶管道型剩余油分为6个亚类。

2.1.1 支流管道型

支流管道型剩余油是指强水淹的干流岩溶管道上小型分支管道内的剩余油。由于受支流管道与干流岩溶管道空间差异的影响,支流管道流体分流量远低于干流岩溶管道。如果注采井组位于主河道上,支流管道水淹程度比主干岩溶管道低,导致在开发过程中,易形成支流岩溶管道型剩余油。

塔河2区北部奥陶系主要发育岩溶管道型储集体,呈分支状或网状分布,东部发育的岩溶管道主要受古暗河控制,存在多个分支岩溶管道。弧长属性及地震三维雕刻体显示(图2),沿TK235—S77CX—TK254和TK241—TK237井发育有2条规模相对较大的古暗河型岩溶管道,在管道两侧伴生发育有多个支流河道。主干岩溶管道上的3口井(TK235、S77CX、TK254)累计产油量为23.7×104t,位于支流管道上的3口井(TK320、TK242、S77)累计产油量为9.8×104t。可见,在无井控制的支流河道中,仍富集有大量的剩余油。

图1 塔河2区奥陶系缝洞型碳酸盐岩剩余油分布模式

图2 地震属性及三维雕刻体识别的支流岩溶管道

2.1.2 管道末端型

管道末端型剩余油是指岩溶管道末端由于无井控制,且注入水难以波及而富集的未被采出的剩余油。岩溶作用导致潜流带常发育有古暗河系统,其主河道一般是主要汇水区,由于洞穴体积大,再加上后期岩溶塌陷作用,其面积增大,易于地震识别,是早期钻井首选部位,因此,管道末端油井往往较少。注水开发时,注入水沿着岩溶管道将原油驱替至采油井以及岩溶管道末端,当岩溶管道末端无井控制时,在管道末端易形成大量剩余油。塔河2区已知的岩溶管道中,47.5%的岩溶管道末端无井控制,在这些管道末端有大量剩余油富集。

2.1.3 管道局部高部位型

管道局部高部位型剩余油是指油水界面上升至溢出点时岩溶管道局部高部位中未采出的剩余油。受古岩溶差异性以及后期岩溶改造作用影响,岩溶管道内壁往往不是平整光滑的,管道顶面存在起伏变化。在开发过程中,当注入水或底水上升,油水界面升高至岩溶管道顶部的溢出点时,油水界面不再升高,始终保持在溢出点的高度,溢出点以上的局部高点内的原油无法采出,形成了管道局部高部位型剩余油。

2.1.4 管道侧壁型

管道侧壁型剩余油是指由于管道两侧内壁形状不规则而导致井壁上未被采出的剩余油。岩溶管道内壁凹凸不平,在注水开发过程中,注入水沿着岩溶管道驱替原油,在驱替路径上,水体沿管道方向形成主流线,管道侧壁内凹处往往由于注入水波及程度低而附着有大量残余的剩余油。

2.1.5 管道附近孔缝型

管道附近孔缝型剩余油是指强水淹岩溶管道附近发育程度低的孔缝中未采出的剩余油。据岩心、录井资料和普通薄片、铸体薄片、荧光薄片等观察可知,塔河2区奥陶系碳酸盐岩储集空间类型分为溶蚀孔洞、孔隙和裂缝,在岩溶管道附近同时发育有大量的小型溶蚀孔洞、孔隙和裂缝。在开发中后期,注入水或底水会沿着高渗带(岩溶管道)突进,形成强水淹通道,而其附近的孔缝渗透率低,水体会绕过低孔、低渗区使其中的原油无法被波及,这部分原油只能依靠毛管压力吸入高渗通道,速度极为缓慢,从而在岩溶管道附近的孔缝中富集了大量的剩余油。

2.1.6 致密层遮挡型

致密层遮挡型剩余油是指岩溶管道内致密层下部由于致密层遮挡而未被采出的剩余油。致密层对岩溶储层的垂向连通性具有重要的控制作用,钻井、岩性、测井等资料显示,塔河2区致密层全区发育不稳定,纵向上分布4套致密层,平面上连片性差,厚度差异较大,岩溶管道内的致密层发育导致了单期岩溶管道上下分割或多期岩溶管道上下叠置的结构。开发过程中,被致密段分割的上下管道内流体不连通,当油井未钻至致密层下部或因堵水等措施而导致致密层下部储层段未投产,在致密层下部的管道内易形成剩余油。

2.2 残丘型剩余油分布模式

残丘型剩余油是指富集在岩溶残丘型储集体中的剩余油。按照井网控制情况及钻井与残丘的相对位置关系将残丘型剩余油进一步分为阁楼型和低幅残丘型2个亚类(图3)。随着海西期的大气淋滤与岩溶作用,在塔河2区形成了由地表缝洞连通性好的岩溶淋滤带组成的表层T74岩溶地貌,表层溶蚀孔洞后期经过油气充注成为储集体。开发后期油水界面上升至一定高度后,在T74界面局部高点会形成剩余油,即残丘型剩余油,这种剩余油受T74界面起伏的影响较大。

2.2.1 阁楼型

阁楼型剩余油是指受井位置或完井井段的影响而在生产层段上部缝洞体中未采出的剩余油。当直井不在残丘最高点或完井层段低于残丘最高点,油水界面抬升至生产层段或完井层段顶部时,油井水淹,生产层段以上残丘储集体内的剩余油无法继续采出,从而形成阁楼型剩余油;当水平井水平段位于残丘高点之下,油水界面抬升至完井层段最高点时,油井水淹,水平段之上的剩余油无法继续采出,也可以形成阁楼型剩余油(图3中a区域)。

2.2.2 低幅残丘型

低幅残丘型剩余油是指无井控制的低幅残丘中因注入水波及不到而未采出的剩余油。受海西期的大气淋滤与岩溶作用,T74顶面形成了大量的岩溶残丘。开发初期,大规模的残丘优先布置新井,而剩余规模相对较小的残丘由于经济效益不高而未部署新井。随着油田开发的进行,油水界面上升至低幅残丘溢出点时,无井控制的低幅残丘内原油无法采出且注入水难以波及到,从而形成了低幅残丘型剩余油(图3中b区域)。

图3 地震剖面识别阁型剩余油和低幅残丘型剩余油

2.3 断控岩溶型剩余油分布模式

断控岩溶型剩余油是指受断裂控制而形成的剩余油,其分布特征受断裂分布和发育情况控制,包括断裂附近孔缝型1个亚类。塔河2区断裂形成时间早,一般形成于加里东中期,受到挤压应力较小,断裂规模较小,持续时间较长,并在后期受到海西运动的影响。经过多期构造运动改造,断裂数量多,断距大,纵向延伸长度大。因此,在研究区内有丰富的断控岩溶型剩余油分布。

断裂附近孔缝型剩余油是指断裂带或断溶体附近的溶蚀孔缝中的剩余油。断裂附近往往伴随有大量的派生裂缝及孔隙,随着注水开发的进行,水体会沿着大断裂进入储集体驱替原油,主断裂带成为水体运移的优势通道。平面上,断裂带两侧相对低孔、低渗孔缝中的油气由于未受到注入水波及,只能依靠毛管压力吸入高渗通道(大断裂),速度极为缓慢,从而在断裂附近的孔缝中富集了大量的剩余油;纵向上,底水沿断裂带的优势通道迅速窜进至生产井,导致油井水淹,而断裂两侧低孔、低渗孔缝中的油气被底水遮挡而无法采出,形成了断裂附近的孔缝型剩余油。塔河2区共有24口井分布在断控岩溶储集体之上,占总井数的24.2%,其所在的断裂附近多富集有孔缝型剩余油。

3 剩余油挖潜对策

塔河2区目前已进入了开发中后期,随着含水的上升,油田开发状况持续变差。因此,针对塔河2区不同剩余油类型,建议性地提出了新井加密、酸化压裂、钻塞下返、排水、提液、注水、单井注气及单元注气等剩余油挖潜对策(表1)。

统计2006年以后新加密的13口水平井和16口斜直井,投产成功率分别为92.3%和75.0%,累计产油量达到17.4×104t,加密效果好,表明由于无井控制或井网控制程度低而形成的支流管道型、管道末端型、管道局部高部位型、阁楼型、残丘型剩余油适合利用新井加密措施挖潜。溶蚀孔缝等孔渗性较差的未动用层段或采出不充分的层段中的剩余油主要依靠毛细管力进入高渗带或井底,驱动力小,速度慢,效率低,可利用酸化压裂措施增加孔渗性,排水措施增加驱动力,提液措施增加液量等方式来挖潜剩余油。由于致密层遮挡导致的未动用层段内剩余油可进行钻塞下返挖潜,如TK264X井可钻开致密层动用5 601~5 652 m层段,TK211可钻塞下返动用5 513~5 583 m层段。由于井距较大而在井间管道内动用不充分的剩余油,可以利用注水驱油进行挖潜。对塔河2区13个注采井组的注水驱油效果进行统计,92.3%的采油井受效时间均在100 d以上,除TK241CH井以外,单井累计增油量均在490 t以上,13口井累计增油3.6×104t,注水驱油效果明显。对塔河2区11口井进行了19轮次注气,除TK222CH井以外,单井日增油量均在5 t/d以上,有效率达到90.9%,注气效果好,且注气井主要位于残丘附近或管道局部高部位附近,表明管道局部高部位型、低幅残丘型剩余油适合利用单元注气驱油措施挖潜。阁楼型剩余油可利用自注自采的单井注气替油方式挖潜。

表1 塔河2区奥陶系剩余油挖潜措施依据

4 结 论

(1) 塔河2区奥陶系发育岩溶管道型、残丘型、断控岩溶型3种储集体类型,可分为支流管道型、管道末端型、管道局部高部位型、管道侧壁型、管道附近孔缝型、致密层遮挡、阁楼型、低幅残丘型、断裂附近孔缝型9个亚类。

(2) 针对塔河2区奥陶系不同剩余油类型,分别提出新井加密、酸化压裂、钻塞下返、排水、提液、注水、单井注气及单元注气等挖潜措施。

[1] 窦之林. 塔河油田碳酸盐岩缝洞型油藏开发技术[M]. 北京:石油工业出版社,2012:8-10.

[2] 李阳,王端平,刘建民. 陆相水驱油藏剩余油富集区研究[J]. 石油勘探与开发,2005, 32(3):91-96.

[3] 李洪玺,刘全稳, 温长云,等. 剩余油分布及其挖潜研究综述[J]. 特种油气藏, 2006, 13(3):8-11.

[4] 林承焰,孙廷彬,董春梅,等. 基于单砂体的特高含水期剩余油精细表征[J]. 石油学报, 2014, 34(6):1131-1136.

[5] 杨勇,胡罡,田选华.水驱油藏剩余油再富集成藏机理[J].油气地质与采收率,2015,22(4):79-86.

[6] 康志江,张杰.缝洞型碳酸盐岩油藏三维三相数值模拟新方法[J]. 特种油气藏, 2010, 17(3):77-79,89.

[7] 王敬,刘慧卿,徐杰,等. 缝洞型油藏剩余油形成机制及分布规律[J]. 石油勘探与开发, 2012, 39(5):585-590.

[8] 康志江, 赵艳艳, 张允,等. 缝洞型碳酸盐岩油藏数值模拟技术与应用[J]. 石油与天然气地质, 2014, 35(6):944-949.

[9] 范子菲,李孔绸,李建新,等. 基于流动单元的碳酸盐岩油藏剩余油分布规律[J]. 石油勘探与开发, 2014, 41(5):578-584.

[10] 荣元帅, 赵金洲, 鲁新便,等. 碳酸盐岩缝洞型油藏剩余油分布模式及挖潜对策[J]. 石油学报, 2014, 35(6):1138-1146.

[11] 刘中春. 塔河缝洞型油藏剩余油分析与提高采收率途径[J]. 大庆石油地质与开发,2015,34 (2):62-68.

[12] 焦方正,窦之林. 塔河碳酸盐岩缝洞型油藏开发研究与实践[M]. 北京:石油工业出版社,2008:6-9.

编辑 刘 巍

20160224;改回日期:20160720

国家科技重大专项“复杂油藏精细表征及剩余油分布预测”(2011ZX05009-003)

熊陈微(1990-),男,2013年毕业于中国石油大学(华东)资源勘查工程专业,现为该校地质资源与地质工程专业在读硕士研究生,主要从事油气藏开发地质方向的研究。

10.3969/j.issn.1006-6535.2016.06.022

TE327

A

1006-6535(2016)06-0097-05