发现颈部无痛性包块3个月

2016-12-22申卫东袁永一赵建东刘明波武文明王嘉陵黄德亮

申卫东袁永一 赵建东 刘明波 武文明 王嘉陵 黄德亮

解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科

·疑难病例讨论·

发现颈部无痛性包块3个月

申卫东袁永一 赵建东 刘明波 武文明 王嘉陵 黄德亮

解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科

颈部包块;化脓性肉芽肿;分叶状毛细血管瘤;肉芽组织型血管瘤;颈内静脉血栓;血管内乳头状内皮增生

Cervical mass;Pyogenic granuloma;Lobular capillary hemangioma;Granulation of tissue type hemangioma;Internal Jugular Vein Thrombosis;Intravascular Papillary Endothelial Hyperplasia

【简要病史】

患者L女士,55岁,汉族,内蒙古自治区人,主因“发现左颈部包块3个月”入院。

患者3个月前偶然发现左颈中上部包块,不伴疼痛、红肿、耳鸣等,无发热等症状。曾就诊于当地医院及北京某医院,超声及CT检查提示:“颈部包块,性质待定?”。为进一步治疗来我院就诊,门诊以“颈部包块(左)”收住院。既往体健,无甲状腺及其它部位肿瘤的病史,近期无头颈部的感染、外伤、中心静脉穿刺、颈部按摩等,无药物滥用病史。专科检查:左颈中上部可触及5.0cmx1.5cm大小包块,质地中等,活动,无明显压痛,无拨动感。甲状腺未触及肿大及明显包块。耳、鼻、咽喉查体无明显异常。

【初步诊断】

1、颈部包块?2、左侧颈内静脉血栓形成?

【影像学及其它检查的解读】

本例患者术前的影像学及术后外观像如图1所示:

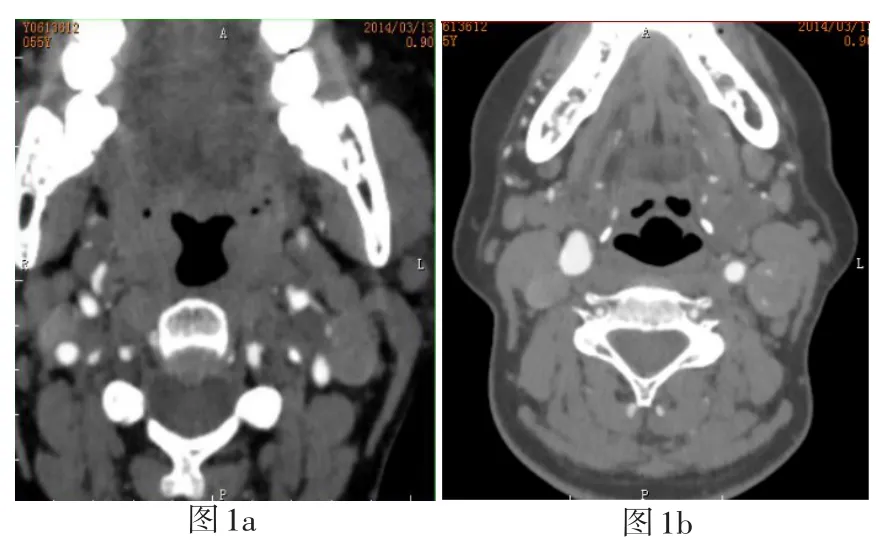

图1 颈部CT和B超检查。1a-c.颈部轴位增强CT扫描分别显示左侧颈内静脉内肿物的上中下层面;1d.CTA显示左侧颈内静脉充盈缺损;1 e.颈部超声提示左侧颈内静脉上段管腔内实性占位。

颈部CT平扫+增强:平颈2-5水平颈内静脉明显增粗,肿瘤内造影剂密度不均匀,可见低密度、不规则充盈缺损。

颈部血管螺旋CT扫描+三维重建:左侧颈内静脉呈梭形膨大,长约5.4cm,最宽1.6cm,内部不均匀强化,内见颈外动脉发出不规则血管供血,病变未突出颈内静脉管壁,提示为“静脉内血管源性良性肿瘤”。

颈部血管超声:左侧颈内静脉上段管腔内可见低回声区,大小约5.2x1.6x2.1cm,边界清楚、形态规则,填充整个管腔,局部颈内静脉管壁显示不清,CDFI显示肿块内数个条状血流信号,提示“左侧颈内静脉上段管腔内实性占位”。

根据影像学检查,提示包块位于左侧颈内静脉腔内,局部静脉壁显示不清,性质无法确认,也不能排除为颈内静脉内血栓形成,确诊有待于手术探查后的病理学结果。

【诊断与鉴别诊断】

本例的病史特点:1、中、老年女性;2、偶然发现的无痛性颈部包块;3、肿块为无痛性、非搏动性;4、无肿瘤病史;5、无明显诱因;6、影像学提示“左侧颈内静脉腔内占位”。根据本例患者病史和临床表现,术前按“颈部包块”收治,首先怀疑“左侧颈内静脉血栓形成”。但本例没有诱发血栓形成的诱因,也不伴发热、疼痛等血栓性疾病的症状,故血管源性肿瘤或癌性栓塞不能排除,本例病例需要与下列疾病进行鉴别:

Masson's肿瘤:又称血管内乳头状内皮增生(In⁃travascular Papillary Endothelial Hyperplasia),是一种罕见的良性血管内肿瘤,常与血管损伤或畸形有关。一般均位于血管腔内,不向血管壁或血管外浸润。本病多见于儿童,但成年及老年患者也不少见。女性略多于男性,发生部位以头颈部和四肢的真皮及皮下组织多见。肿块一般较小,平均直径2cm,紫红色,多囊性,囊内含凝血块。可有3种不同的表现:1、原发性一般位于年轻人的手指或头颈部出现无症状的发红结节,病变较小,表面为孤立的、扩张的血管,见边界清楚的出血性病变,仔细检查可发现原先存在的扩张的血管间隙;2、继发性发生于各种先前存在的血管病变中的局灶性改变,包括血管瘤、痔静脉和脉管曲张,可以存在于任何血管肿瘤和任何解剖部位,特别常见于深部的血管瘤,尤其是海绵状血管瘤,镜下改变取决于原发病变的性质;3、血栓机化性常发生于血栓形成的正常血管中,大部分病变与机化血栓有关,罕见于血管外。病理上可与高分化血管肉瘤、静脉内不典型血管增生及恶性血管内乳头状血管内皮瘤相鉴别。肿瘤切除是有效的治疗方式,如合并其它血管病变则按基础病变治疗。

血管平滑肌瘤(leiomyoma)和血管平滑肌肉瘤(leiomyosareoma):血管平滑肌瘤是发生于血管平滑肌的良性肿瘤,较为少见。发生于血管壁的平滑肌肉瘤相对较多见,与耳鼻咽喉头颈外科相关的,迄今国内仅见1例颞部血管平滑肌肉瘤的报道。血管壁的平滑肌肉瘤恶性程度低,生长缓慢。多发生于静脉,尤其是下腔静脉,动脉较少,多为外向性生长。80%患者为女性。Dzsinick等报道,在210例中,60%为下腔静脉。血管平滑肌肉瘤在临床上无特异性症状,其临床表现取决于肿瘤的部位、生长速度及有无继发血栓。因为一般外科医师对它的认识不足,且诊断也相对困难,所以当确诊或准备施行手术时,肿瘤已具有相当大的体积。但临床统计,所有血管平滑肌肉瘤患者在手术时已发生转移者不到50%。在手术时,除位于下腔静脉上段和主动脉者,一般都能从周围组织中将血管平滑肌肉瘤分离出来。只有晚期和少数发展较快的血管平滑肌肉瘤手术时发现已侵及邻近器官,因此本病均应采取积极手术切除的治疗方式。如果管壁受累较小,部分切除后可用人工血管补片进行成型。积极的外科根治性手术常能取得较好的疗效,术后局部复发率约为36%。切除范围要广泛,应包括肿瘤段血管和其周围粘连的组织。即使对局部复发者,仍应多次手术切除。有报道认为血管平滑肌肉瘤对化疗和放疗均不敏感。关于该病的化疗和放疗目前均为个案报道,无大宗的临床资料。对于术后复发或转移后多次手术切除者辅以化学或放射疗法,仍能取得较好的姑息性疗效。患者的预后取决于肿瘤有无转移和肿瘤是否被切除。有将血管平滑肌肉瘤误诊为深静脉血栓的报道。

上皮样血管内皮瘤(epithelioid hemangioendo⁃thelioma):上皮样血管内皮瘤是一种交界性血管肿瘤,可原发于全身各部,以软组织为多,主要是四肢,其次为头皮和躯干,肝、肺、骨等,心、甲状腺、脑、胃肠道、脾、胸膜、纵隔、腹膜、涎腺、牙龈、腭部和淋巴结等也有报道。软组织的上皮样血管内皮瘤在临床表现上多为单发、孤立性、大小不等质韧肿物,界限不太清楚,可伴疼痛肿胀,可有相近组织侵犯而致相应功能障碍。上皮样血管内皮瘤可同时累及软组织、骨和内脏器官,临床上很难区分是多个原发病灶还是转移灶。上皮样血管内皮瘤临床表现和影像学并无特异性,其诊断主要依据组织学表现,免疫组化和超微结构。本病与梭形细胞血管内皮瘤、上皮样血管肉瘤、上皮样血管瘤、上皮样肉瘤、硬化性上皮样纤维肉瘤等均可通过组织学以及免疫组织化学的特征性表现与之鉴别。据文献报道,约27%的上皮样血管内皮瘤患者发生转移,软组织的上皮样血管内皮瘤局部复发率为12%~13%,区域性淋巴结转移、肺、肝及骨的转移率为21%~31%。有研究发现位于表浅部位的上皮样血管内皮瘤预后较好。而下列因素则可能提示肿瘤预后不良:瘤细胞呈明显异型性;伴有显著的梭形细胞成分;病理性核分裂≥2个/10高倍视野;肿瘤有坏死;化生性骨的形成。Weiss和Enzinger指出组织学分级并不能准确地预测其恶性的生物学行为。形态善良的上皮样血管内皮瘤同样可发生转移,而有些病例虽然发生于深部软组织累及血管,但仍呈良性经过而未见转移。治疗包括手术切除、化疗、放疗等,但疗效不明确,许多患者不经治疗也可以带病生存很多年,也有肿瘤可部分自行消退的报道,所以治疗应个体化。

颈内静脉血栓(Internal Jugular Vein Thrombo⁃sis):颈内静脉血栓常并发于头颈部的感染、手术、中心静脉穿刺、局部的恶性肿瘤、红血球增多症、高同型半胱胺酸血症、颈部按摩、静脉注射吸毒等,容易被漏诊或误诊。常见的症状包括发热、白细胞增多、颈部疼痛和颈部包块。强化的静脉成像是诊断颈内静脉血栓的金标准,强化CT或MR静脉成像、B超也可以帮助诊断。

癌栓(Tumor Thrombus):癌栓常见于肾细胞癌,约占20%,另外肝癌、肾上腺癌、腹膜后肿瘤也可以见到。肾癌时肿瘤侵犯肾静脉,然后进入右侧心房。癌栓内既有肿瘤成分,也有血栓成分,癌栓与血管不一定粘连,所以可能切开取出而保留血管。

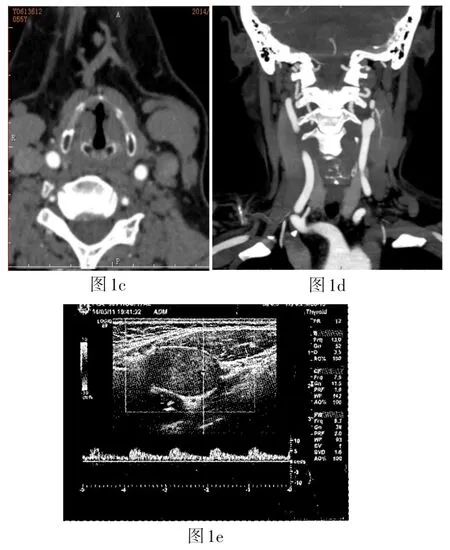

甲状腺恶性肿瘤转移至颈内静脉并不常见,大部分是经过外侧壁直接侵犯,但也有文献报道经血液途径转移至颈内静脉。图2为1例52岁甲状腺全切、颈淋巴结切除术后病人的PET/CT图像,显示左侧颈部高代谢区,结合病史,提示甲状腺癌转移。

图2 甲状腺癌颈内静脉转移的影像学检表现。2 a.颈部超声检查提示左侧颈内静脉内类圆形、高回声的肿块;2b.彩色多普勒成像显示在肿块的周围和中心可见彩色信号,提示包块为颈内静脉内的转移灶;2c.轴位的[18F]FDG-PET/CT图像显示左侧颈部转移[1]。

【治疗】

为了明确诊断和切除肿瘤,拟经“颈侧切开入路、血管肿瘤探查术”,手术在全麻下进行,术中分离并暴露颈内静脉,见肿瘤为静脉内病变,静脉外壁光滑。分离并暴露肿瘤上下之静脉,于肿瘤先下、后上的顺序结扎并切断颈内静脉。冲洗伤口后逐层缝合切口结束手术。

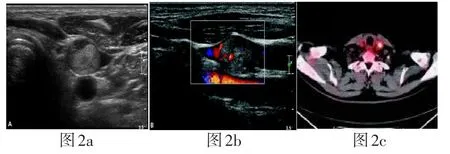

手术过程及术中剖开颈内静脉所见肿瘤如图3所示。

图3 手术及术中所见。3a.颈侧切开暴露左侧颈内静脉;3b.探及肿物后,自其下端结扎、切断颈内静脉,暴露肿物下缘;3c.在肿物上缘结扎、切断颈内静脉上段;3d.将病变完整切除后的术野;3e.颈内静脉腔内肿物,切开静脉壁见病变呈暗褐色,与血管壁无粘连;3f.剥离静脉壁后的肿物。

【最后诊断】

左侧颈内静脉肉芽组织型血管瘤(Granula⁃tion of tissue type hemangioma,Intravenous pyogenic granuloma)

【预后和随访】

病人术后5天出院,术后1周门诊拆线,伤口愈合良好。

术后病理报告为:(左侧颈内静脉内肿物)病变大小4x1.5x1.5cm,送检组织中见增生扩张的脉管,部分脉管内皮增生显著,可见大量淋巴细胞、浆细胞及中性粒细胞,可见淋巴滤泡形成。免疫组化染色显示:CD31(+),CD34(+),CD68(组织细胞+),Ki-67(生发中心+>90%,非生发中心<5%),F8(+),CK(-),符合“静脉内肉芽组织型血管瘤”。

术后1年电话随访,局部伤口愈合好,无明显不适。

【该病例的诊疗上的经验教训、启示】

颈部包块的诊断基本遵循三个“7”原则,即病史7天的考虑炎症,7月的考虑肿瘤,7年的考虑先天性疾病。本例患者从病史上看,初步诊断为血管内肿瘤,但不除外静脉内血栓形成。

血管内肿瘤少见,患者可以以颈部包块为首发症状就诊,对此类病人应积极完善颈部超声、增强CT,CT颈部血管造影、MRI等以确定病变的位置及范围。

【相关知识及文献总结】

肉芽组织型血管瘤(Granulation of tissue type hemangioma)又称作化脓性肉芽肿(Pyogenic granulo⁃ma,PG)或分叶状毛细血管瘤(lobular capillary hem⁃angioma),是一种相对常见的发生于皮肤、口腔粘膜、鼻中隔的良性、血管性病变(40%起源于皮肤,60%起源于黏膜),以分叶状生长为特征。

化脓性肉芽肿常于孕期发病,好发于牙龈或任何部位的口腔粘膜,故又称为妊娠性牙龈瘤(preg⁃nancy tumor)。

化脓性肉芽肿的名称名不符实,该病既非感染性,也不是肉芽肿,而是以疏松、水肿的基质上毛细血管粗细的血管呈外生性、分叶状增生为特征的毛细血管瘤。其它类型的化脓性肉芽肿包括播散型、皮下型、静脉内型、药物诱发型(维甲酸、抗病毒药物、抗肿瘤药物等)。

新近研究表明,肉芽组织型血管瘤(化脓性肉芽肿)病因不明,可能与外伤、激素影响、病毒、微动静脉畸形等有关。另外分泌的血管生长因子和细胞遗传性异常也可能起作用。转录因子P-ATF2和STAT3的过表达也与化脓性肉芽肿的发生有关。组织损伤后触发的、由FLT4和一氧化氮通路(nitric acid pathway)驱动的病理性血管形成过程可能与口腔化脓性肉芽肿的发病有关,FLT4为酪氨酸酶受体[2]。内皮型一氧化氮合酶(eNOS)、CD34、CD105/内皮因子表达是化脓性肉芽肿血管形成的免疫学标志,本例患者的CD34表达阳性。

除了皮肤和口腔粘膜,消化道、上呼吸道、眼部、中枢神经系统、膀胱以及血管内的化脓性肉芽肿也有报道。发生于静脉内的肉芽组织型血管瘤罕见,以头颈部和上肢静脉的多见,迄今文献报道的起源于颈静脉的肉芽组织型血管瘤5例、头静脉的1例、肾静脉的2例、手部静脉的4例、手指静脉的1例、眼周角静脉的3例、髂静脉的1例、贵要静脉的1例、奇静脉的1例、隐静脉动静脉瘘的1例、前额面浅静脉的1例[3~12]。肉芽组织型血管瘤的症状以局部包块和疼痛为多见。

影像学可以明确病变的部位、与邻近结构的关系等,但确诊有赖于病理学。组织学上以肉芽组织增生为特征。

本病需要与增生伴嗜伊红球增多症(Angiolym⁃phoid Hyperplasia with Eosinophilia)、木村病(Kimu⁃ra disease)、颈静脉球体瘤、颈内静脉血栓形成、颈部转移瘤或其它颈部包块进行鉴别。另外作为肉芽肿性病变,本病还需要与发生于颈部的自身免疫性肉芽肿、肿瘤性肉芽肿、感染性肉芽肿或先天性肉芽肿性疾病进行鉴别。

手术切除是治疗颈内静脉内化脓性肉芽肿唯一手段。静脉内血栓切除时需要避免栓子脱落引起的栓塞,手术体位上要注意头低脚高和控制血管的近心端。本病有复发可能,所以术后患者需要进行定期的随访。

【问 题】

1、单侧上颈部无痛性包块,病史半年,曾有涕中带血,最有可能的诊断是:( )

A.鼻咽癌颈淋巴结转移;

B.甲状腺癌颈淋巴结转移;

C.颈淋巴结核;

D.鳃裂囊肿;E.颈动脉体瘤。

2、血管内肿物可能是:( )

A.血栓及癌性栓子;

B.Masson's tumor;

C.血管平滑肌肉瘤;

D.上皮状的血管内皮瘤;

E.以上都是。

3、以下哪些疾病可以表现为无痛性颈部包块:( )

A.颈部转移癌;

B.颈部肉芽组织型血管瘤;

C.颈部神经纤维瘤及神经鞘瘤;

D.颈动脉体瘤;

E.以上都可能。

4、化脓性肉芽肿实际上是:( )

A.肉芽肿;

B.脓肿;

C.炎性组织;

D.毛细血管瘤。

5、颈部血栓切除时需要注意什么?

1 Choi SH,Chung KW,Min Hk,et al.Intravascular Metastasis at the Internal Jugular Vein from Follicular Thyroid Carcinoma.JUM. 2010.29(4):659-662.

2 Godfraind C,Calicchio ML,Kozakewich H.Pyogenic granuloma,an impaired wound healing process,linked to vascular growth driven by FLT4 and the nitric oxide pathway.Mod Pathol.2013;26(2): 247-255.

3 Cooper PH,McAllister HA,Helwig EB.Intravenous pyogenic granu⁃loma.A study of 18 cases.Am J Surg Pathol.1979;3(3):221-228.

4 Ulbright TM,Santa Cruz DJ.Intravenous pyogenic granuloma:case report with ultrastructural findings.Cancer.1980;45(7):1646-1652.

5 孙建民,张培华。血管平滑肌肉瘤。上海第二医科大学学报,1988,8(1):87-90.

6 李家胜,吴雪。颌面部上皮样血管内皮瘤2例并文献复习。临床军医杂志,2011,39(6):1275-1276

7 彭发全,黄传生。眼眶Masson瘤1例病理分析并文献复习。实用癌症杂志2011,26(6):664.

8 Wu Z,Cheng W,Wang S,Chen Z.Pyogenic granuloma in the internal jugular vein.Eur Heart J.2011 Mar;32(6):772-773.

9 Maher A.Intravenous lobular capillary hemangioma.Ann Vasc Surg. 2010;24(7)951:13-15.

10 Kamishima T,Hasegawa A,Kubota KC et al.Intravenous pyogenic granuloma of the finger.Jpn J Radiol.2009;27(8):328-332.

11 Ghekiere O1,Galant C,Vande Berg B.Intravenous pyogenic granulo⁃ma or intravenous lobular capillary hemangioma.Skeletal Radiol. 2005;34(6):343-346.

12 Kocer U,Aksoy HM,Tiftikcioglu YO,Karaaslan O.Intravenous pyo⁃genic granuloma of the hand.Dermatol Surg.2003;29(9):974-976.

R764.1

A

1672-2922(2016)05-692-4

2016-9-28)

10.3969/j.issn.1672-2922.2016.05.027

申卫东,博士,副主任医师,研究方向:侧颅底、耳及耳神经外科;耳鸣及听觉认知研究。

申卫东和袁永一为并列第一作者

黄德亮,Email:huangdl301@sina.com