迷你问答系列(七)太阳黑子周期的秘密

2016-12-21国家天文台黄亚芳

□ 国家天文台 黄亚芳

迷你问答系列(七)太阳黑子周期的秘密

□ 国家天文台黄亚芳

地球由于公转自转的原因,有着春夏秋冬,有着日夜轮回。

那么,问题来了:给我们光和热的太阳呢?她有没有自己的周期呢?回答:当然有啦!

那么,问题又来了:我们是通过什么了解太阳周期的呢?回答:太阳黑子啊!

那么,更多问题出现了:什么是太阳黑子?太阳黑子是怎么产生的呢?

好吧,容我细细道来。

穿梭云间的飞机和背后的太阳黑子。在这幅图上,不仅有着片片云彩,还有着碰巧出现在视野里的飞机,远处的背景是正处于日偏食中的太阳以及其上的黑子(AR2192)。图片来源:APOD

太阳黑子观测历史

太阳是太阳系的中心恒星,也是距离地球最近的恒星。天文学家们曾开玩笑说,如果太阳离我们更远一点,或许我们能对她了解更多。正是因为距离地球如此之近,太阳表面盘旋流动的大气和强大的磁场湍流如此势不可挡。这让人类为之敬畏,也使地球上出现了丰富多彩的生命形态和五彩变幻的自然景观。

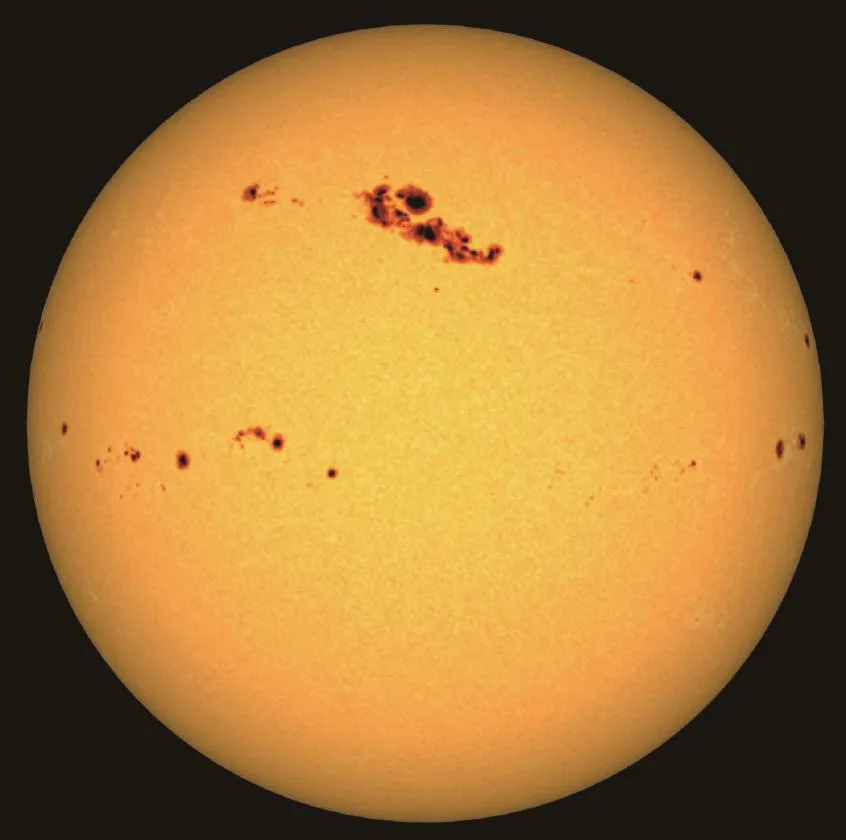

在各种太阳活动现象中,最为醒目也最容易观测到的现象就是太阳黑子。太阳黑子是出现在太阳明亮光盘上的暗色斑点。我国是世界上首先发现太阳黑子的国家。在《汉书·五行志》中记载:“日出黄,有黑气。大如钱,居日中。”记载的是公元前28年5月10日的太阳黑子活动。

但是太阳在人类的心中是如此神圣、如此完美,以至于在西方太阳黑子长期被忽视,太阳上不会有黑点的观点一直持续到17世纪。公元1610年,意大利天文学家伽利略利用望远镜发现了太阳黑子,意识到这是太阳表面非常普遍的现象。不过,这一观测结果与当时的宗教教义相抵触。从1818年开始才有比较常规的每日太阳黑子观测,从而积累了比较可靠的数据资料。

随着观测技术的发展,对太阳黑子的连续观测资料越来越精确,这让天文学家得以进一步发现太阳黑子的特点以及太阳黑子出现、移动与消失的规律。

太阳黑子

伽利略

意大利天文学家伽利略记录的太阳黑子

太阳黑子的特点

黑黝黝:

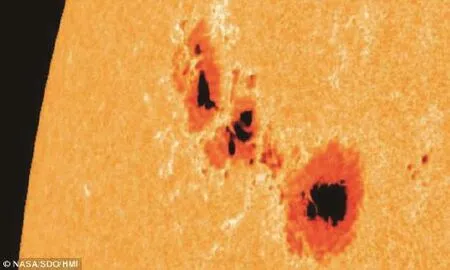

仔细观察黑子可以发现,一个发展成熟的黑子是由中心颜色暗黑的部分和其周围暗黑的部分组成。前者是黑子的本影,后者为黑子的半影。黑子是太阳光球上的低温区,本影区的绝对温度在4000℃左右,半影则为5400℃。所以,黑子其实并不黑,只是因为它的温度比光球低,才在明亮的光球背景衬托下显得黑。黑子的大小不一,最大者可达地球直径的两倍。

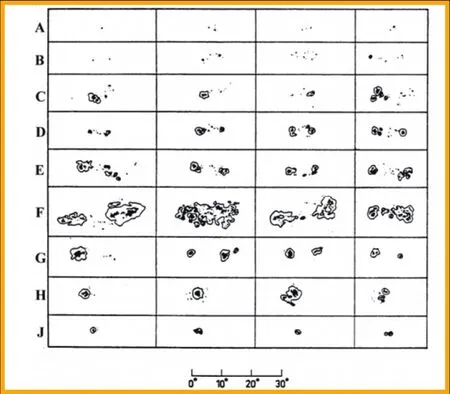

超链接:太阳黑子分类

太阳黑子分类方法有很多,现在普遍采用的是瑞士苏黎世天文台分类法。

A型:

无半影的单个小黑子,或几个密集的单极群黑子。

B型:

无半影的双极小黑子。可分前导和后随两部分,或前导与后随联结在一起。

C型:

类似B型的双极群,但在前导或后随中,至少有一个主要黑子具有半影。

D型:

类似B型的极群,前导和后随各有一个主要黑子具有半影。整个群体在东西方向的延伸小于10度。

E型:

类似D型,在东西方向的延伸大于10度,且结构复杂。

F型:

类似E型,在东西方向的延伸大于15度,结构很复杂。

G型:

只剩下前导和后随的几个大黑子,E型,F型退化了,中间没有小黑子。

H型:

有半影的单极黑子,直径大于2.5度,其周围也会有卫星小黑子。有时也会呈现复杂结构。

J型:

有半影的单极黑子,直径小于2.5度,结构简单。

上述顺序是按照黑子的演变先后排列的,最强时是E、F型,演变到最后是J型。

苏黎世太阳黑子分类示意图

成群结队:

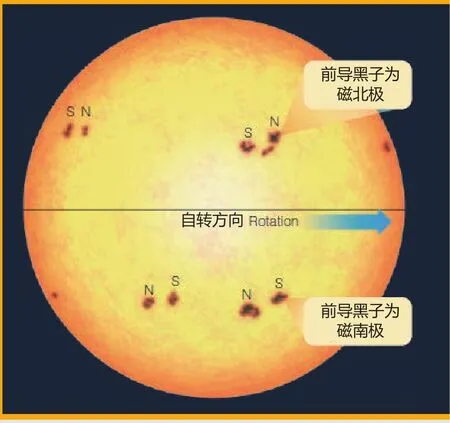

多数太阳黑子成群结队随太阳自转移过日面,每群黑子中通常有前导和后随黑子之分。黑子持续时间从几小时到数月不等。前导黑子和后随黑子的磁极性相反,南、北日球黑子群的极性也恰好相反。

强磁场:

导致黑子温度低的直接原因是因为它自身具有强磁场,磁场强度约在1000高斯至4000高斯之间,比地球上的磁场强度高上一万倍。强磁场能够抑制太阳内部能量通过对流的方式向外传递。所以,当强磁场浮现到太阳表面时,该区域的背景温度缓慢地从5700℃降到4000℃左右,便会产生黑子。

周期11年:

1843年,德国天文爱好者施瓦布通过自己1826年至1843年间的日常黑子观测,首次发现日面上黑子数量的多少存在11年左右的周期变化。1848年,瑞士天文学家沃尔夫首次提出用黑子相对数(或叫作沃尔夫数)来表示可见半球黑子的多寡。从长期的黑子相对数记录可见,黑子相对数的平均值明显表现出11年左右的周期性,最短为9.0年,最长为13.6年。从黑子数的多寡以及太阳10.7厘米射电流量的变化,就能很容易看出太阳活动的这种周期变化。黑子相对数的年均值的极大和极小年份,分别被称为太阳活动的极大年(峰年)和极小年(谷年)。通常,也将黑子相对数年均值相对高的太阳活动极大年和其相邻的几年,称为太阳活动高年;黑子相对数年均值相对较少的太阳活动极小年和其相邻的几年,称为太阳活动低年。两次相邻极小年之间为一个太阳活动周。

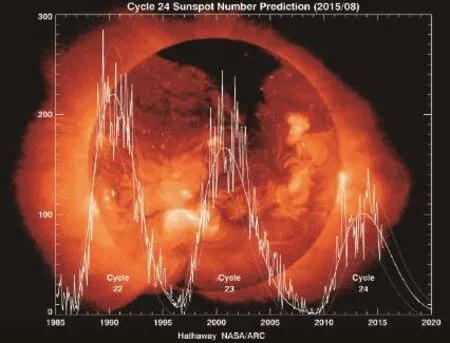

本图中给出了之前历年的太阳黑子数,并在此基础上进行了平滑拟合,给出了之后的太阳黑子数预测(2015年8月以后)。图中可以根据曲线的波峰波谷关系,清晰地看出太阳黑子活动的周期性。图片来源:NASA

蝴蝶舞步:

在每个太阳活动周开始时,黑子主要出现在南、北纬度约35°处,而在每个太阳活动周结束时,黑子通常出现在南、北纬度5°处。以年份为横轴,而以黑子出现的纬度为纵轴来画太阳黑子分布图,在同一活动周中黑子的分布形状就像一只蝴蝶,被称为蒙德蝴蝶图。

蝴蝶图。图片来源:NASA

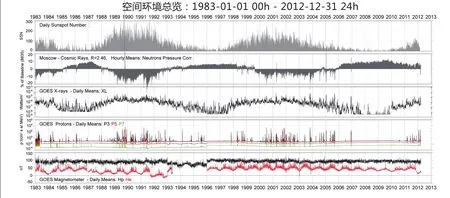

本图是从1983年到2012年空间环境的汇总示意图。从上到下依次对应为日均太阳黑子数、宇宙线、X射线(环境应用静地卫星)、质子(环境应用静地卫星)和磁场强度(环境应用静地卫星)的分布及变化,由此也可看出太阳黑子数与宇宙线等的相关性。图片来源:Daniel Wilkinson

超链接:太阳磁场

和我们的地球有自己的磁场一样,太阳也有自己的磁场,正是因为有磁场的存在,才产生了太阳黑子及其周期变化。太阳磁场是由其中流动的电离气体产生的。高度电离的气体是电的良导体,当导电气体旋转或是被搅动时,气体的运动势能便会转变为磁能。这个过程称为发电机效应。太阳气体运动与磁场关联的另一个重要因素来自于太阳自转。由于太阳整体由气体组成,因此,太阳的自转并不是一个刚体整体旋转。比如,太阳赤道区域的自转周期就比高纬度区域的自转周期短。光球层在赤道部分旋转一圈约24.5天,而纬度45度位置上旋转一圈需要27.8天。这种现象称为“较差自转”。而且位于不同层次的气体自转周期也不一样,这是另一种形式的“较差自转”。这两种“较差自转”,取决于纬度和深度,都影响着太阳磁场的活动周期。

a.光球层的赤道部分比高纬度部分转动快b.日震技术显示出太阳内部的较差自转。红色部分代表转动较快区域,蓝色部分代表转动较慢区域,可见内部的大气从赤道部分运行到两极之后又返回赤道。图片来源: Foundations of Astronomy

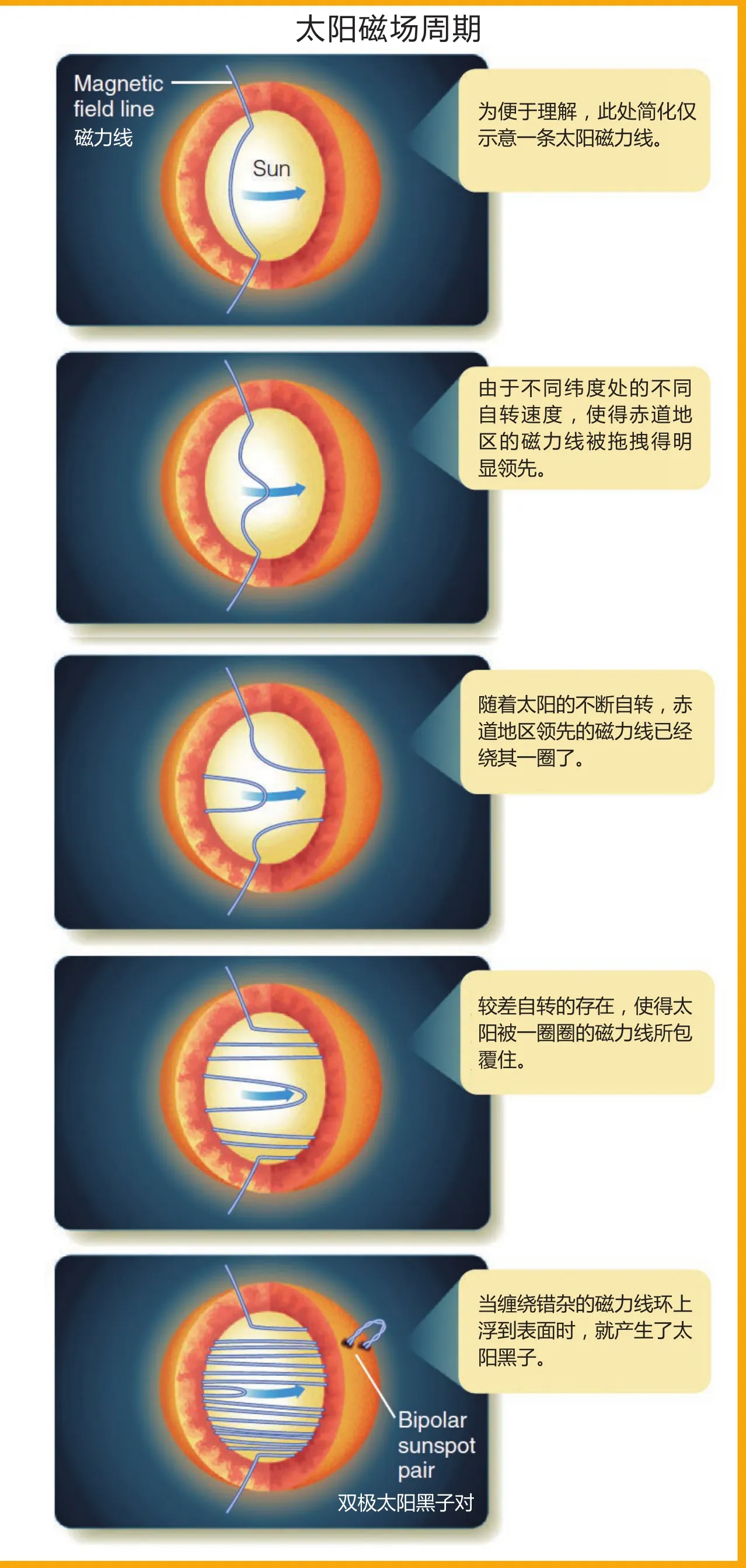

太阳磁场周期,为简单起见图中只展示一条磁力线,因较差自转赤道处磁力线运动快,较其他位置更为领先,随着太阳的转动,磁力线甚至已绕其一周,较差自转使得磁力线将太阳包裹,一旦纷杂错乱的磁力线环顶出太阳表面便产生黑子。

图中显示的是最简单的黑子对。在黑子群中前导黑子和后随黑子具有相反的磁性,而且南半球的黑子群与北半球的黑子群磁性相反。

太阳黑子的幕后推手

太阳磁场是黑子形成的根本原因。由天文学家巴布科克(Horace W. Babcock)提出的“巴布科克模型”解释了磁场周期变化和太阳黑子形成的原因。电离气体是电的良导体,如果气体运动,其中的电流与磁场便会随之运动。磁场便在其中被捻成绳状软管的结构,较差自转便会拖着磁场这根长长的软管绕在太阳表面这个转动的“轮子”上。当这些绳状磁场冲出太阳表面时,便形成了成对的太阳黑子。

成对出现的黑子周围的磁场类似于一根条形磁铁周围的磁场,一端是磁南极,一端是磁北极。这个现象正对应了“巴布科克模型”磁管结构的解释,当磁管从太阳表面穿出时形成一个黑子,穿回时形成另一个。在任何情况下,太阳赤道以南的太阳黑子对极性(磁极方向)都与太阳赤道以北的黑子对极性相反。例如,太阳赤道以南的黑子对跟着磁南极运动,而太阳赤道以北的黑子对则跟着磁北极运动。11年运动周期过后,黑子对的磁极便会反转一次。

“巴布科克模型”也解释了太阳磁场周期循环的原因。当太阳磁场旋转纠缠越来越密集时,太阳附近的每个点都被磁场影响,磁极方向都会不同。随着多年的缠绕,这种情况会变得越来越复杂。一些弱的磁南极和磁北极便会被周围强的磁极顺化变整齐。整个区域便会被整理排列为简单的分布状态,太阳黑子的数量也就随即变少接近消失,结束这一周期。然后,较差自转和对流活动又会扰动磁场开始新的周期循环。在接下来新的周期中,磁极方向发生反转。因此,只看黑子数量的话,是11年一个周期,但如果考虑磁场方向的话,则是22年一个周期。