民俗体育的变迁——以田阳舞狮为个案的人类学田野调查

2016-12-20王标

王标

(桂林航天工业学院 体育部,广西 桂林 541004)

民俗体育的变迁

——以田阳舞狮为个案的人类学田野调查

王标*

(桂林航天工业学院 体育部,广西 桂林 541004)

采用文献资料、田野调查等研究方法,以国家政策为视角,分析民间民俗体育变迁,并以广西田阳舞狮为个案,进行历时性纵向动态分析,并把个案置于舞狮者个体、地方政府、国家互动的场域进行阐述。总结了田阳舞狮变迁的根源以及内驱动力和外驱动力,提出民间民俗体育从传统到工具的变迁是基于国家政权的扩张。

民俗体育;国家政策;田阳舞狮;政权扩张

人类社会非物质文化遗产记载着一个族群的生存环境、社会特征、宗教仪式、风俗习惯等,是该族群智慧的结晶,也是全人类的“原生态文化遗产”。然而在国家政策转变、权力扩张下,中国民间民俗体育正在发生着变迁。安东尼·吉登斯认为:“国家的行政权力扩张,使偏远乡村和城镇纳入了国家统治的视野”;杜赞奇指出:“在20世纪前半期,对村落最明显的变迁是国家竭尽全力,企图加深并加强国家对村落社会的控制”[1]。德国社会学家诺贝特·埃利亚斯在《论命、权力与知识》一书中揭示了“人类通过体育获得权利的过程”[2];英国的安东尼·吉登斯又提出了“体育在国家政权扩张过程中的工具性”[3];埃瑞克·丹宁在社会学家、人类学家韦伯思想的影响下,在著作《野蛮人、绅士和运动员》总结了“体育运动将会演变成功能性的权力工具”;日本八木康幸说“区域性体育运动是地方经济重构过程的工具”。在国内体育学界:胡小明提出“体育应该从政治工具回归到文化主流”,并且又提出“体育运动发展应该从工具到玩具”[4];袁旦认为“工具理性体育价值观集中反映社会生活中权力主体对体育的利益需求”[5]。国内外学界观点,体育被国家政权用作工具,通过它权力伸向民间村落。在多次田野调查过程中发现,许多民间民俗体育项目发生着,从“自然状态”或“民间状态”到“官方状态”、从“民俗生活”或“传统习俗”到“工具性”的变迁。本文试图以国家政策为视角,以田阳舞狮为个案,进行历时性纵向动态分析,并把个案置于舞狮者个体、次级群体、地方政府、国家互动的场域进行阐述,解释民间民俗体育从传统到工具的变迁是基于国家政权的扩张这一假设。

1 研究对象及方法

1.1 研究对象

本研究以广西壮族自治区百色市田阳县田州镇、风马村、坡洪镇、五村乡、巴别乡的舞狮为研究对象。田阳县在北纬23°28′20″—24°6′55″,东经106°22′14″—107°8′23″,处在右江盆地,比较开阔,内有右江河谷、高速公路和铁路等,交通比较便利。田阳县总人口约35万,其中壮族约为32万,约占总人口的91.42%,田阳县历史文化悠久,如明代的抗倭女英雄瓦氏夫人还有邓小平等无产阶级创建的右江革命根据地,以及壮族的始祖布洛陀文化的重要发源地等,同时还有1 000多年的舞狮文化,被称为“舞狮之乡”,并经过“黄金一代”艰苦卓绝的奋斗努力,创建了续南狮、北狮之后的“壮狮一派”。在国家提倡保护非物质文化遗产的政策下,2006年田阳舞狮被评为广西第一批区级非物质文化遗产保护项目,2011年列入中国国家级第三批非物质文化遗产保护名录。

1.2 研究方法

本文采用了文献资料、个案研究、田野调查等研究方法,目的在于深探民俗体育的变迁,本文选择田阳舞狮为个案,是出于实际的考虑,田野调查者必须容易接近被调查者以便能够进行密切的观察[6]。本研究强调从宏观政策到微观细致入微的研究方法,以“客位”的观点和视野去寻找、发现新文化、新物种、新族群等[7],再用“主位”的观点和视野去“深描”,对个案进行全貌性的研究[8],展现民俗体育项目在特定区域特殊人群生活中的变迁,为了达到这一目的,采用了个案研究,以某一种民间民俗体育文化现象为切入点,采用参与观察和小样本量的深入访谈,获得翔实的调查资料,由点及面,探讨民俗体育的传承、变迁和发展方向等,这就是田野调查或田野作业[9]。对于中国民俗体育来说,田阳舞狮无疑是其中的一部分,虽然不能完全代替中国民俗体育全部实景,但是可以看成一个民俗体育个案或缩影,至少能够反映特定区域、特定人群的民俗体育变迁,或许能够反映我国民俗体育变迁的部分共同特征,本文以田阳舞狮为个案进行历时性纵向动态分析民俗体育变迁。

2 田阳舞狮变迁的个案研究

由于本文以国家政策为视角分析一个族群舞狮运动的变迁,扩展到国家、地方政府、次级群体、个体舞狮者与田阳舞狮互动。所以根据国家政策的转变和田阳舞狮变迁历史中的重大事件,将田阳舞狮变迁历程从纵向的时间段上划分为四个阶段:自在期(1949年以前)、禁止期(1949—1976年)、恢复期(1977—1980年)、快速发展期(1981年—至今)(这一时期包含了田阳舞狮的转型期)。并从田阳舞狮的演出情境变迁等结合国家关于民俗体育政策的转变,来解析田阳舞狮的变迁。

其中的两个时间分界点源于以下事件,1976年文化大革命结束,同年李永茂牵头罗振权、黄祖全、张金帮等组建了田阳县田州镇舞狮队,被视为现在田阳舞狮的开端,同年,在当地政府的引导下,田州镇舞狮队改名为田阳县业余舞狮队,隶属于田阳县体委管理。1980年在地方政府官方的直接介入下,田阳业余舞狮队改名为田阳舞狮队,成立了县级事业编制单位田阳舞狮艺术团,地方政府与民俗体育的结合实现了田阳舞狮的舞狮技术、传承方式、演出情境等的变迁,由此展开了田阳舞狮发展的新篇章。进一步展演了国家、地方政府、舞狮者个体对舞狮的认同变迁,其中渗透着国家、地方政府行政权利的扩张,正如吉登斯所说:“国家行政权力的扩张,从而扩大了统治范围,使城镇和村落也纳入了国家统治的视野,甚至偏远山区。”[3]对田阳舞狮变迁的剖析,以此揭示国家政策、地方政府的需求对民俗体育变迁的引导。

2.1 田阳舞狮的自在期(1949年以前)

在田阳舞狮发展的自在期1949年以前,国家政府对社会的行政权力控制注意力大多集中在大城市,而对乡村城镇的行政权力控制相对较弱,这时期的国家、地方政府与乡村城镇保持相当大的距离,国家几乎没有注意到民间民俗体育运动的发展,更没有具体引导性的国家政策。此时的田阳舞狮基本处在一个“自然”的发展状态,几乎没有超出族群的政治权利组织形式的干扰。田阳舞狮的自在期可以追溯到人类的早期,在人类早期是以血缘关系为基础的家庭和氏族生活方式,人类首先要战胜的就是自然界的动物和自然界本身。

回顾历史无论西汉、东汉讲述狮子的来源和神话,到三国的《汉书·乐志》中的“象人”再到魏晋南北朝的傩文化,都孕育着原始意识形态狮文化。田阳舞狮雏形见于唐代“贞观”年间,再看唐代大家白居易的《新乐府·西凉传》和唐玄宗时期的“太平乐”反映了唐代时期民俗体育项目舞狮,在民间和官方已得到很好地发展。从历史看舞狮是皇室贵族运动,象征着皇家贵族的威武、威望和不可侵犯,历史建构了“舞狮”的高贵、神秘的色彩,后来流入民间,与先民的心理需求吻合,被世人用于避邪、驱疫、求福、吉祥的“神物”,填补了原始心理诉求,到了宋代《百子嬉春图》演示着当时舞狮的特点。明清时期傩文化盛行,现代南师中的大头佛逗狮和南、北狮子点睛仪式可以说是起源于傩文化,传说舞狮前要进行狮子点睛仪式,只有用鸡血(现在用朱砂)点过眼睛的狮子才有灵气[6]。并且一直流传至今,被后人效仿。

到了20世纪30年代,在地方政府的介入下,推行“三寓”政策大力倡导国术,广西全省发起了“醒狮运动”,每个村庄、街道都有一个狮队,地方政府还规定了:每年的农历春节初一到十五为全省舞狮运动日,分为村级舞狮比赛、县级舞狮比赛,最后的获胜者参加十三日到十五日的全省舞狮比赛,冠军获得“广西狮王”的称号。1941年当地政府制定了《广西省各乡镇举办民众体育竞赛办法》中,把舞狮列入了第二个比赛项目。1945年抗战胜利时,田州镇(田阳县)舞狮在当时就有很大的影响力。访谈时,TL说:“当时大家宁愿不吃肉,都愿意把钱凑起来舞狮。”直到1949年初期田阳舞狮慢慢融合了南北舞狮技术,这也取决于田阳县的交通便利,便于民俗体育的交流。

2.2 田阳舞狮的禁止期(1949—1976年)

这一时期国家政策权力开始从城市扩张到农村,扩大了统治的范围,把乡镇和山区也纳入了国家统治的视野。这一时期少数民族地区的历史矛盾也异常突出,国家为了实现民族平等和发展,在1949年的《共同纲领》和1952年《中华人民共和国宪法》中规定了“发展保护各民族自己的风俗习惯”。1950年,毛泽东在《不要四面出击》中提出“少数民族地区的风俗习惯由本民族自己决定发展方向”。1952年,国务院在《中央人民政府关于地方民族民主联合政府实施办法的决定》和《中华人民共和国民族区域自治实施纲要》以及1954年《中华人民共和国宪法》第三条规定了“少数民族有使用选自本民族语言、文字、信仰、民俗体育活动的自由”。1972年民政部、国家民委制定下发《不要强迫回族实行火葬问题的通知》提出“尊重少数民族的仪式风俗习惯,自由选择仪式性民俗体育活动”等。这些政策都比较关注少数民族的风俗习惯,提倡尊重少数民族自由选择传统习俗,这也从国家层面反映了国家当时对少数民族非物质文化遗产保护的提倡。

但是,在社会主义初期,新中国刚刚成立,百废待兴,一切建设都在探索中。禁止期国家也出现了不利于少数民族非物质文化遗产发展的政策,如1958年大跃进、人民公社运动时期,重新把土地改革时期得到的私人土地划归为集体所有,一切民间民俗体育运动都被“万人操”和“民兵训练”所取代,并捣毁民间民俗仪式活动的宗教庙宇、神坛等, 1966年6月人民日报上刊登的《横扫一切牛鬼蛇神》一文中提出“破除剥削阶级几千年来毒害人民的旧文化、旧风俗、旧思想、旧习惯”,同年文化大革命在《十六条》中又明确规定了“破四旧”、“立四新”是文化大革命的重要目标,同年8月中共八届十一中全会,通过《关于文化大革命的决议》进一步肯定了“破四旧”的观点[10]。从1949年到1976年期间民俗体育从被“万人操”和“民兵训练”完全取代,发展到1966年“破四旧”和“文革”时期民俗体育完全丧失了合法的地位,民俗体育文化几乎丧失殆尽,正如杨海晨、沈柳红等指出:“民间民俗体育的精神支柱鬼神崇拜、民间信仰等被冠以牛鬼蛇神,在这一时期被打倒、被禁止、被瓦解。”[11]涂传飞认为:“从土改到文革时期,祖上传下来的传统体育龙灯被烧毁,舞龙时用的锣、鼓也被公社没收。”[12]直到1976年“文革”结束,民间民俗文化才有所恢复,就像万义所说:“十一届三中全会以后开始慢慢恢复了民族传统节日和传统体育活动。”[13]具体到田阳舞狮,田阳舞狮带有浓厚的地方宗教迷信色彩,舞狮文化与宗教文化交融在一起,田阳壮族信奉民间宗教“麽教”虔诚至极。以《布洛陀经诗》为经文,每年的农历二月十九日来祭拜壮族的开天始祖布洛陀和麽渌甲,这就是当地最隆重的区域节庆“敢壮山”,参与者多达十几万,少则也有五六万人。在这期间布洛陀的子孙们引火烧香、哼唱山歌、舞狮祭拜自己的始祖,这也是壮族原始的祖先崇拜。这些民间民俗体育在“破四旧”和“文革”期间是完全被禁止的,仪式中产生的舞狮记忆也慢慢消除,“在这期间我国民俗体育活动被列为‘四旧’活动遭到批判”[14],正如康纳顿所说:“过去的习俗和记忆是在节庆、仪式过程中反复展演来传承和维持的”[15],从国家和地方政府层面失去了举办节庆和仪式的合法权,那么不难得出孕育于节庆和仪式中的民俗体育也会被禁止并将会消失,田阳舞狮就是其中的一个案例。不难发现这种消退不是自然的淘汰而是源于从国家、地方政府层面形成的误识,产生的被动的、强制性的一种文化取缔另一种文化式的禁止,可以说这一时期我国民间民俗体育遭到最严重的挫折和损失。

2.3 田阳舞狮的恢复期(1977—1980年)

1976年粉碎江青反革命集团,文化大革命结束,并迎来了1978年的改革开放。1980年,国家民委、文化部在《关于做好当前民族文化工作的意见》中提到“抓好少数民族文化艺术的收集整理工作,保护少数民族老歌手、老艺人、宗教文化以及民俗习惯,抢救少数民族口头文化艺术遗产”。在国家认同的情形下,我国民俗体育从禁止期逐渐得到恢复,田阳舞狮的老艺人李永茂、黄祖权等也成了民俗体育的传承人。1980年田阳舞狮在地方政府的介入下,成立了田阳舞狮艺术团,并列入县级事业编制单位,舞狮者个体也被编制在了涂尔干笔下的“次级群体”田阳舞狮艺术团,此时,民间地方性、区域性民俗体育得到再造,传统的民俗体育也得到了唤醒和恢复。

2.4 田阳舞狮的快速发展期(1981年—至今)

1984年国务院、国家民委制定了《关于抢救、整理少数民族古籍的请示》,1995年《中华人民共和国体育法》第六条和第十五条规定“国家扶持少数民族地区体育事业的发展,培养少数民族体育人才,鼓励、支持民间民俗体育项目的发掘、整理和提高”;2000年文化部、国家民委制定了《关于进一步加强少数民族文化工作的意见》和《关于实施西部大开发战略加强西部文化建设的意见》中提出“加强少数民族传统文化的保护和利用,扶持优秀的少数民族文化,建立少数民族文化生态保护区,挖掘、保护、抢救濒临灭绝的民间绝技、绝活等文化遗产”;2004年第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议批准《保护非物质文化遗产公约》,同年文化部制定了《中华人民共和国民间传统文化保护法》草案;2005年文化部《非物质文化遗产保护法》立法,同年中共中央、国务院《关于加强文化遗产保护的通知》规定从2006年起每年6月的第2个星期六为我国的“文化遗产日”,这也是我国少数民族非物质文化遗产保护的政策反映。2006年国家体育总局在《关于加强少数民族传统体育工作的意见》中提出“开展少数民族传统体育活动,是在体育工作中贯彻落实国家民族政策的实际举措”,同年田阳舞狮列入广西第一批区级非物质文化遗产保护项目。2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》在十一届全国人大常委会第十九次会议上表决通过,进一步从政策和法律上加强了少数民族非物质文化遗产保护的实施,同时广西壮族自治区也制定了《中国红水河民族文化生态保护区规划纲要》,同年,田阳舞狮列入中国国家级第三批非物质文化遗产保护名录。可以说田阳舞狮是在国家、地方政府非物质文化遗产保护政策的护航下,从“民间状态”到“官方状态”变迁的。

从1980年在国家、地方政府对民俗体育的认同、扶持下,出台了许多有关非物质文化遗产民俗体育政策,成立了田阳舞狮艺术团县级编制事业单位,在团长李永茂的带领下,在多届全国少数民族传统体育运动会上拿到冠军。

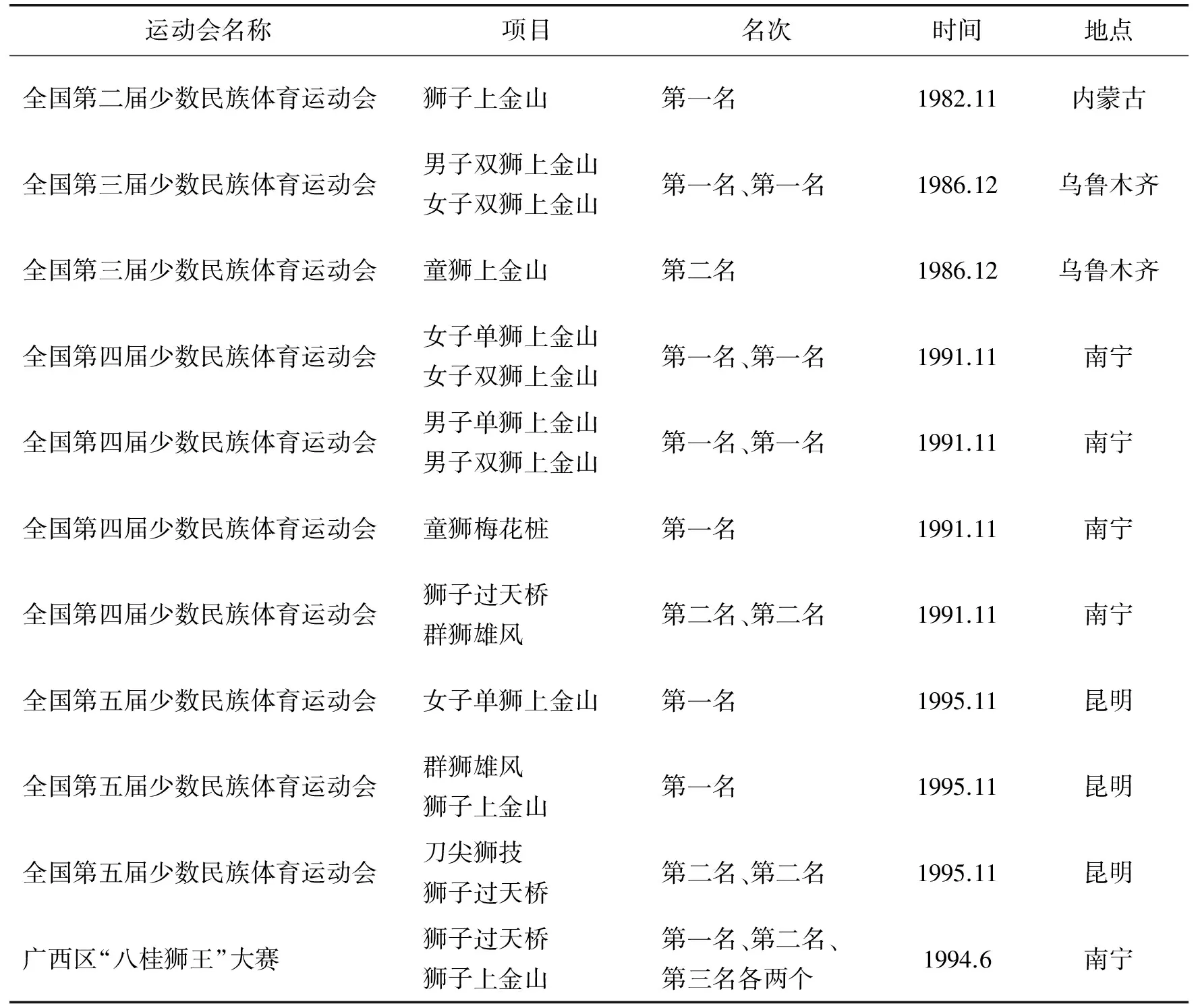

表1 田阳舞狮在1982—1995年参加全国比赛成绩汇总

从表1看田阳舞狮变迁过程中在1982年到1995年从南狮和北狮夹击的势态下脱颖而出,1992年田阳舞狮被国家体委(国家体育总局)指定到德国波恩国际民族民间体育艺术节上演出,其中“女子单狮上金山”和“刀尖狮技”赢得了波恩市长的赞叹“独一无二的表演”。田阳舞狮还出演过美国、日本、加拿大、新加坡、马来西亚、俄罗斯等国家,得到了国内业内人士认可的同时,还用技术和实力征服了国际观众,得到了国际认同,创建了“壮狮”第三大狮系,形成了惊险、奇美、高难的技术风格。田阳舞狮在2015年4月“广西布洛陀民俗文化旅游节”和“田阳敢壮山”狮王争霸赛上,取得多项冠军,同时,为观众展现了精彩表演,童狮上金山、女子单狮上金山、女子双狮上金山、男子单狮上金山和男子双狮上金山以及童狮梅花桩成为田阳舞狮艺术团的明信片。

田阳舞狮从2006年列为广西壮族自治区级非物质文化遗产,到2007年的国家级非物质文化遗产项目“田阳壮族舞狮技艺”代表性传承人李师父和廖师父(官方指定传承人),再到2011年田阳舞狮正式列入中国国家级非物质文化遗产项目。在国家自上而下政策的建构下,把民间民俗田阳舞狮体育运动项目推向了快速发展时期,而且在这个时期从1995年田阳舞狮不再参加官方举办的比赛,进入现代转型期,从民俗到市场化的发展转变。田阳舞狮从2010年开始每年商业演出多达100多场,如表2。

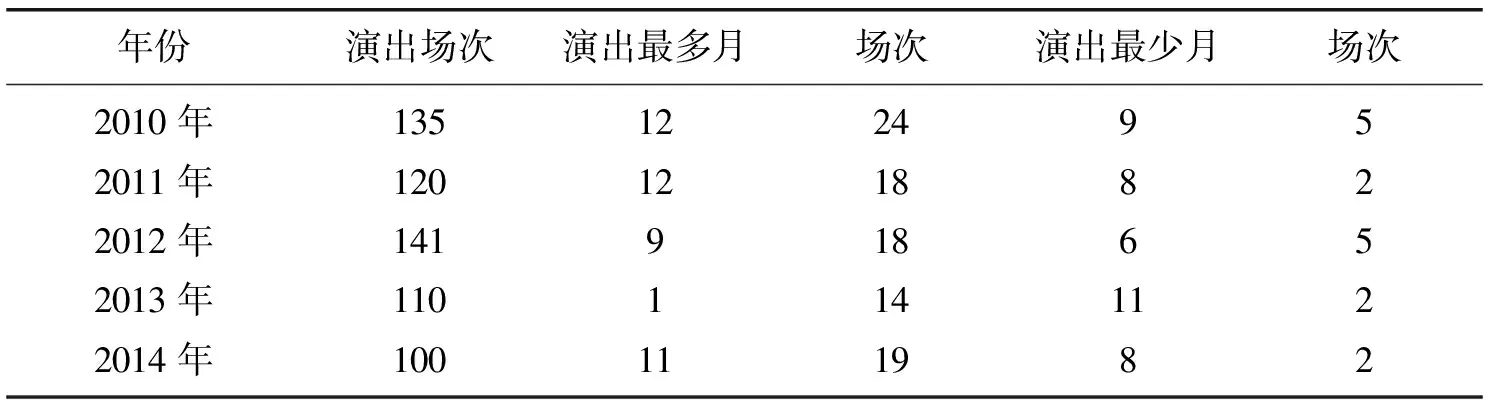

表2 田阳舞狮艺术团2010年—2014年出演汇总

从表2看,田阳舞狮艺术团演出旺季多集中在在下半年,在2010年的12月份一个月就演出了24场,演出多的原因可能是由于2011年田阳舞狮被正式列入了国家级非物质文化遗产的原因。根据李团长介绍和田野调查研究表明:田阳舞狮从1996年至今,基本不再参加任何级别的比赛了,包括全国少数民族传统体育运动会,只为功利性的演出和政府义务演出。田阳县文体局W和李团长说:“国家、地方政府允许田阳舞狮艺术团以经济为目的参与商业演出。”

根据李团长说:“出演多是有公司、企业、商场的开业庆典或新年开工祈福;有时政府活动或重大节日也邀请狮团演出,不像以前只在祭祀祭祖和春节期间舞狮。现在只要有邀请就去,有时,可以调动4到5个狮队到不同的地方同时演出。”对于田阳舞狮国家从2006年每年10万元到2008年为每年12万元的经济扶持到2011年国家级身份的确立,田阳舞狮逐渐实现了从民俗到职业的变迁发展[16]。主要传承人说:“10年前舞狮演出市场,大概每人每天30元左右,5年前一般出演费用为2 000元一天,平均每人一天100元,收入很好,很多家长把孩子送来学舞狮。”李师父说:“从1995年到2008年春节都没在家过年,都是到外地演出,民间群众热情高。而团里的队员不但有工资,还可以进行商业演出赚钱,收入很好,每个人都很开心。”不难发现这时的田阳舞狮逐渐从“民间状态”发展到了“官方行为”,主动的从民俗向市场化转型,并实现了从“传统习俗”到“工具”的变迁。

3 基于田阳舞狮变迁的思考

根据田阳舞狮的变迁可以看到,国家以目的为取向从经济、政策上对民俗体育的“包养”,是民俗体育从“自然状态”或“民间状态”到“官方状态”变迁的根本动因;而民间特定区域内民俗体育的消灾、辟邪,能够带来吉祥、如意的功能,是民俗体育从“传统民俗”到“工具” 变迁的基础,以及特定区域内个体利己行为是民俗体育从民俗到工具化发展的内驱动力。这些变化几乎都有其背后的政策作为支撑,而政策的背后往往可能就是某种权力的扩张。

国家和地方政府为了更好的介入民间,以舞狮为载体,将其编入中国国家级非物质文化遗产系列。而民间社会在自然状态下,是一种自然经济形式,田阳舞狮是没有被工具化的,只有自上而下的政权介入才可以从根本上改变这一状态,正如黄宗智认为:“乡村基层中存在近乎‘自然’的村落,主要有同族集体联络控制,几乎没有超族的政权组织。”[17]在中国刚过去的半个多世纪里,从1954年的“四个现代化”到1966年人民日报社《横抄一切牛鬼蛇神》和同年文化大革命等,对民间民俗体育的祛魅,再到1978年改革开放“以经济建设为中心”,民间民俗体育得到了一定程度的恢复,再到2006年“文化遗产日”的成立,民间民俗体育得到了快速发展,以及当下国家、地方政府对民俗体育非物质文化遗产的倡导、挖掘、抢救等,民间民俗体育开始转型,出现从民俗到市场化发展的趋势。

在社会环境变迁的大情境下,国家权力的扩张,加强对民间村落城镇的介入和控制。经济膨胀、打工潮以及个体消费心理的膨胀,促使社会(舞狮者)个体形成了以追求个体利益为目的的工具理性行为选择,从此舞狮者个体抛弃传统和情感行为转变成工具理性行为,自觉解构了田阳舞狮传统情感行为,重构了舞狮的工具理性。分析发现,在民间层面上,舞狮者个体利己行为可能是田阳舞狮从民俗到职业化发展的内驱动力,田阳舞狮成为舞狮者个体和族群的经济工具、地方政府的政治工具和国家政权的扩张工具,展演了帕森斯的“交换理论”,使用金钱、权力、地位、威望、身份、义务等交换媒介实现了“合谋”,积极主动地推动了民间民俗田阳舞狮的变迁,催生了“次级群体”田阳舞狮艺术团的形成。为了实现国家权力介入民间村落城镇,加强对其的控制监管,理性选择了与个案中田阳舞狮相似的这类民俗体育为介入载体,以国家级非物质文化遗产为介入方式,实现了国家对地方的监管;在地方政府和国家场域下,地方政府的政治目的和国家权力的扩张是田阳舞狮从民俗到工具化发展的外驱动力,也是变迁的根源。

“次级群体”田阳舞狮艺术团是被功利化、工具化、政治化、合法化的工具理性代表缩影,行使着地方政府的权利。成为舞狮者个体、族群与地方政府沟通的中介,同时由于地方政府需要,完全建构了“舞狮者职业化”政策性身份,通过理性沟通交换,以田阳舞狮的工具理性选择为载体使舞狮者得到了身份、地位和威望等的提高,更少不了经济参与的交换。“舞狮者行为付出”展现在田阳舞狮的专业传承性和传承量的义务上。田阳舞狮被舞狮者个体和族群视为实现合理性需求的经济工具,在地方政府的监视下,传承着被理性工具化后的舞狮技艺。田阳舞狮的工具化程度,受制于政府的需求程度,田阳舞狮为地方政府服务成为地方政府的政治工具和经济工具。国家通过政策演进实现权力扩张,引导了地方政府行为,实现了民俗体育从“自然状态”或“民间状态”到“官方状态”、从“民俗生活”或“传统习俗”到“工具”的变迁。然而这种民俗体育“工具性”的扩张往往可能是基于国家政权扩张基础上的扩张。在工具理性扩张的今天,民间民俗体育应该从“工具理性”向“价值理性”转变,否则非物质文化遗产只能在“形式合理性”层面传承发展,而不能够在“实质合理性”层面传承发展。

[1] 杜赞奇.文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村[M].南京:江苏人民出版社,1996:2,71.

[2] 诺贝特·埃利亚斯.论文明、权力与知识——诺贝特·埃利亚斯文选[M].刘佳林,译.南京:南京大学出版社,2005:159-162.

[3] 吉登斯.民族、国家与暴力[M].北京:三联书店,1998:109-110.

[4] 胡小明.竞技运动文化属性的皈依——从工具到玩具[J].体育文化导刊,2002(4):15-18.

[5] 袁旦.时代呼唤人文体育价值观和工具理性体育价值观批判(2)——从一本西方体育学著作说起[J].天津体育学院学报,2012,27(1):1-10.

[6] 费孝通.江村经济[M].南京:江苏人民出版社,1986:324-325.

[7] 谭广鑫,周志俊,许爱梅,等.巫风武影:南部侗族“抬棺人”挖掘整理的田野调查报告[J].体育科学,2014,34(3):62-63.

[8] 杨海晨,王斌,胡小明,等. 论体育人类学研究范式中的跨文化比较[J].体育科学,2012,32(8):5-11.

[9] 万义,杨海晨,刘凯华,等.工具的展演与逻辑:村落女性体育活动参与行为的人类学阐释——湘西三村女性群体的口述历史与话语结构[J].体育科学,2014,34(7):23-26.

[10]百科.破四旧360百科[EB/OL].[2016-07-12].http://baike.so.com/doc/5782255-5995037.html.

[11]杨海晨,沈柳红,赵芳,等.民族传统体育的变迁与传承研究——以广西南丹那地村板鞋运动为个案[J].体育科学,2010,30(12):37-39.

[12]涂传飞.一个村落舞龙的变迁[J].体育科学,2010,30(7):87-88.

[13]万义.村落社会结构变迁中传统体育的非物质文化遗产保护——以弥勒县可邑村彝族阿细跳月为例[J].体育科学,2011,31(2):15-16.

[14]李秀梅.中华人民共和国体育史简编[M].北京:北京体育大学出版社,2001:70-71.

[15]康纳顿.社会如何记忆[M].上海:上海人民出版社,2000:40-108.

[16]王标,杨海晨,张萍,等.从民俗到职业:广西田阳舞狮变迁的田野考察[J].武汉体育学院学报,2016,50(3):17-23.

[17]黄宗智.长江三角洲的小农家庭与乡村发展[M].北京:中华书局,1992:158-322.

(责任编辑 陈葵晞)

王标,男,安徽利辛人。讲师,硕士。研究方向:体育人类学和民俗体育。

G852.9

A

2095-4859(2016)03-0434-07