“车水马龙”考

2016-12-20王福栋彭宏业

王福栋,彭宏业

(淄博师范高等专科学校 人文科学系,山东 淄博 255130)

“车水马龙”考

王福栋,彭宏业

(淄博师范高等专科学校 人文科学系,山东 淄博 255130)

“车水马龙”是人们常说的一句话,然而很多人对它的出处及所涉及的人物都不清楚。我们通过从出处、形态演变、艺术分析三个角度对“车水马龙”进行了深入探讨,认为汉语魅力巨大,有些词语只有经过深入挖掘才能够知晓其意义所在。

车水马龙;出处;形态演变;艺术分析

“车水马龙”本是一个很平常的汉语成语,无须多讲。然而当我们认真去思考这个成语时却发现这个成语并非像我们想的那样简单。当我们从多个角度对这个成语进行分析时,就会发现中国语言文字的意境和艺术美是需要挖掘才能够完全展现出来的,比如“车水马龙”这个看似非常简单的成语就是这样。

一、出处介绍

关于“车水马龙”的出处并不难找,出自《后汉书·皇后记》中的明德马皇后之口。这个马皇后是东汉名将伏波将军马援的小女儿,其当皇后之后,生活依旧非常俭朴,常穿粗布衣服,裙子也不镶边。一些嫔妃朝见她时,还以为她穿的衣服是用特别好的布料制成。走到近前,才发现是极普通的衣料,从此便对她更加尊敬。明帝死后,刘炟即位,这就是汉章帝。马皇后被尊为皇太后。不久,章帝根据一些大臣的建议,打算对皇太后的弟兄封爵。马太后遵照已去世的光武帝有关后妃家族不得封侯的规定明确反对。第二年夏天大旱,一些大臣又上奏,大旱是因为没封外戚的缘故,并再次要求分封马氏舅父。马太后依然不同意,并专门发诏书云:

凡言事者皆欲媚朕以要福耳。昔王氏五侯同日俱封,其时黄雾四塞,不闻澍雨之应。又田蚡、窦婴,宠贵横恣,倾覆之祸,为世所传。故先帝防慎舅氏,不令在枢机之位。诸子之封,裁令半楚、淮阳诸国,常谓‘我子不当与先帝子等’。今有司奈何欲以马氏比阴氏乎!吾为天下母,而身服大练,食不求甘,左右但着帛布,无香薰之饰者,欲身率下也。以为外亲见之,当伤心自敕,但笑言太后素好俭。前过濯龙门上,见外家问起居者,车如流水,马如游龙,仓头衣绿褠,领袖正白,顾视御者,不及远矣。故不加谴怒,但绝岁用而已,冀以默愧其心,而犹懈怠,无忧国忘家之虑。知臣莫若君,况亲属乎?古袭西吾岂可上负先帝之旨,下亏先人之德,重袭西京败亡之祸哉

这篇诏书分析问题相当透彻,主张分封外戚的臣子无非是想以这种手段取悦马皇后。若真的分封外戚,其后果则是“倾覆之祸,为世所传”。马皇后一直勤俭节约,以身作则,但她却很明白亲戚们过着非常奢华的生活——“前过濯龙门上,见外家问起居者,车如流水,马如游龙,仓头衣绿褠,领袖正白,顾视御者,不及远矣。”“车水马龙”便出自这里。

可见,“车水马龙”这个司空见惯的成语其实关联着一个非常受人尊敬的东汉马皇后的故事。并且,这个成语在发明之初并不是一个中性词,而是一个略带贬义的成语,极言外戚生活之奢华,与现在我们理解的“车水马龙”单纯表示繁荣热闹还是有点差别的。

二、形态演变

前面的“出处介绍”部分我们已经谈到了“车水马龙”这个成语出自《后汉书·皇后记》,但原话是“车如流水,马如游龙”。并且,从“车如流水,马如游龙”到“车水马龙”经过了很长时间的演变,而且形态也经过了很多次变化才最终完成。根据《后汉书》的记载,“车如流水,马如游龙”应该产生于东汉建初二年(公元77年)的夏天。自产生 “车如流水,马如游龙”后,自汉至清结束,各种历史典籍、类书笔记、诗词文赋等等纷纷引用这句话,变化也从此开始。

晋人编写《后汉纪》原文引用了《后汉书》中的《马皇后》原文,然而却丢了“车如流水,马如游龙”中的“游”字,变成了“车如流水马如龙”。袁宏是原文引用《汉书》文章,不应该丢字,可他却丢了一个关键的字。尽管袁宏可能不是有意为之,却令“车如流水马如游龙”有了第一个变体,并且这个变体比“车如流水马如游龙”更受后人欢迎。

“车如流水马如游龙”第一次入类书是在隋代。《编珠》里面说的很清楚,是引用了《汉书》明德马皇后的文字,却也如《后汉纪》一样少了“游”字。

“车如流水马如龙”开始受到文人喜欢是自唐朝始。“车如流水马如龙”第一次被诗人引入诗歌是苏頲的《公主宅夜宴》:“车如流水马如龙,仙史高台十二重。天上初移衡汉匹,可怜歌舞夜相从。”[2](P815)苏頲将“车如流水马如龙“用作七言诗的一句而入诗,对后世诗人纷纷引“车如流水马如龙”入诗起到了重要的引导作用。唐人的近体诗以五、七言为主,而“车如流水马如龙”恰好是七言,且平仄刚好是“平平(仄)仄仄平平”完全符合律绝格律,入诗没有任何困难,只要补上一个出句或对句就可。

唐人为《晋书》编写“食货志”时又令“车如流水马如游龙”产生了一个新的变体——“车如流水马若飞龙”。这个变体与原文相比,“如”换“若”非常不错,但将“游”换成“飞”则不太好,为什么呢?“如”为平声字,“车如流水马如游龙”本身平仄并无规律,然而将“如”换做“若”这个仄声字之后,情况便不同了,“车如流水”与“马若飞龙”形成了比较好的对仗结构,无论用字还是声律都很严整,读起来颇有美感。

“车如流水马如龙”首次入词是在五代十国时期,见李煜的《望江南》。正是这首词,让“车如流水马如龙”这句话真正被广大读者记住。因为这句话对于表现李煜记忆中的昔日繁华实在恰切,算是历代引“车如流水马如龙”入诗词的作品中最成功的一首:

多少恨,昨夜梦魂中。还似旧时游上苑,车如流水马如龙。花月正春风

李煜退位并肉袒出降宋以来,每每回忆他当初的优越生活,与“车如流水马如龙”的原型“车如流水马如游龙”恰恰描写的车马来往非常繁盛的情景相似。所以,李煜此处的用典非常恰当,在词史上亦非常著名,深受读者喜爱。

宋代对于“车如流水马如游龙”的接受状况最为丰富。宋代的史书、类书引用“车如流水马如游龙”的大部分都属原文引用,但也有若干史书、类书引的是“车如流水马如龙”。这里面需要注意的,是车如流水马似龙(记纂渊海,卷六十)这种改法的效果同唐代的“车如流水马若飞龙”是一样的。除此,宋人还广泛引“车如流水马如龙”入自己的诗词文,其中诗引最多,约有十二首,词次之,两首,文两篇。

以下总结了宋人引“车如流水马如龙”入诗的情况:(下表可否改成简体字,因这是自己的统计)

作者诗题出对句情况出处李纲次韻虢国夫人夜游图金鞍玉勒连钱骔,车如流水马如龙。梁溪集,卷十一曹勋阳春歌并序车如流水马如龙,兰麝飘香入烟雨。松隱集,卷二陈杰重过西湖感事车如流水马如龙,濯龙桥边吹断蓬。自堂存稿,卷一司马光次韻和宋复古春日五绝句车如流水马如龙,花市相逢咽不通。传家集,卷十一司马光皇太后阁六首肯使外家矜侈靡,车如流水马如龙。传家集,卷十四张耒冬至赠潘郎二首不见长安竞时节,车如流水马如龙。柯山集,卷二十六孙觌正月十四日半夜大雷万炬红莲陆海中,车如流水马如龙。鸿庆居士集,卷六吕本中送虞淡季然之官京师车如流水马如龙,不如还家行御风。东赖诗集,卷九周紫芝元夕访忍毋我已睡复起月似冰轮人似玉,车如流水马如龙。太仓稊米集,卷十四史浩舆马八篇车如流水马如龙,从此诸郎不得封。鄮峰真隱漫录,卷五十杨冠卿春大閱车如流水马如龙,甲耀日兮旌蔽空。客亭类稿,卷十二苏泂金陵杂兴二百首车如流水马如龍,留守游山似谢公。泠然斋詩集,卷六

一句诗被众多诗人化用,恐怕在中国诗歌史上并不多见,也足见宋人对“车如流水马如龙”的喜欢。宋代同样有人将“车如流水马如龙”这句话引入词作,如宋祁的《鹧鸪天》:

画毂雕鞍狭路逢,一声肠断绣帘中。身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。金作屋,玉为笼,车如流水马游龙。刘郎已恨蓬山远,更隔蓬山几万重。[4](P55)

——《鹧鸪天》

宋祁是一个传奇文人,这首词还联系着一个浪漫的爱情故事:

子京①过繁台街,逢内家车子。中有褰帘者曰:“小宋也。”于京归,遂作此词。都下传唱,达于禁中。仁宗知之,问内人第几车子,何人呼小宋?有内人自陈:顷侍御宴,见宣翰林学士,左右内臣曰,小宋也。时在车子偶见之,呼一声尔。上召子京从容语及。子京惶惧无地。上笑曰:蓬山不远。因以内人赐之。[4](P55)

中国古代文人因为艳遇而留下诗词作品的事并不少见。然而,宋祁这首词最大的特点是化用别人的诗词名句,却也能够达到畅快抒情的效果。诗人依靠这首词实现爱情愿望,可算是是宋词中的成功之作。这里,我们尤其需要注意诗人引用“车如流水马游龙”,有论者认为宋祁化用了李煜《望江南》中的“车如流水马如龙”。其实不然,因为“车如流水马如龙”早在东晋就已出现,只是李煜第一次将其引入词作而已。其次,李煜的是“车如流水马如龙”,宋祁的则是“车如流水马游龙”,一字之差,境界完全不一样——李煜是沿用了旧有的说法,宋祁则对“车如流水马如游龙”进行了再加工,去掉了后面的“如”,使句式趋近自然,不再那么整齐,这应该是有意为之的结果。但究其根源,两人都是从“车如流水马如游龙”汲取的营养。应该说宋祁是李煜后又一个将“车如流水马如游龙”引入自己词作并进行巧妙加工且非常成功的词作家之一。

宋代还有一个将“车如流水马如游龙”引入词作的作家——向子湮,是北宋爱国词人。他的《酒边词·卷上》记载了一首他引“车如流水马如游龙”入词的作品:

华灯明月光中,绮罗弦管春风路。龙如骏马,车如流水,软红成雾。太一池边,葆真宫里,玉楼珠树。见飞琼伴侣,霓裳缥缈,星回眼、莲微步。

笑入彩云深处,更冥冥、一帘花雨。金钿半落,宝钗斜坠,乘鸾归去。醉失桃源,梦回蓬岛,满身风露。到而今江上,愁山万叠,鬓丝千缕。②

——水龙吟·绍兴甲子上元有怀京师

这首词引“车如流水马如游龙”入词的方式比较特殊,把原句拆为两句,并将两个比喻的位置调换,还将“马”与“龙”的位置调换,改“游龙”为“龙”,改“马”为“骏马”。这种引入方式以及修改方式很大胆,但目的只有一个,那就是适合词作的格律要求。

辽金诗幸亏有元好问的《中州集》才得以保存,金代状元李献能有一首《昆阳元夜南寺小集》也引了“车如流水马如游龙”入诗,只不过同宋祁一样采用了“车如流水马□龙”的形式。

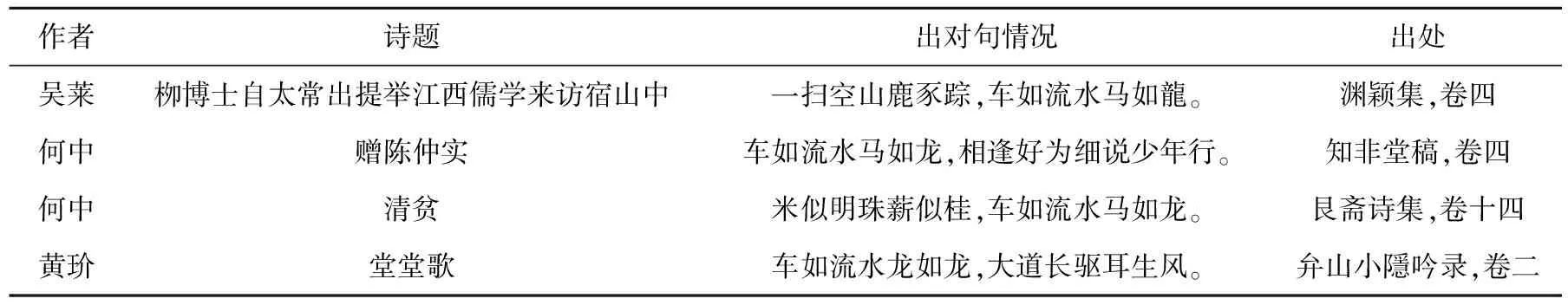

元代文人一向地位低下,然而他们对“车如流水马如游龙”却非常喜爱,据笔者统计,元代至少有三位诗人引“车如流水马如龙”入诗:

作者诗题出对句情况出处吴莱栁博士自太常出提举江西儒学来访宿山中一扫空山鹿豕踪,车如流水马如龍。渊颖集,卷四何中赠陈仲实车如流水马如龙,相逢好为细说少年行。知非堂稿,卷四何中清贫米似明珠薪似桂,车如流水马如龙。艮斋诗集,卷十四黄玠堂堂歌车如流水龙如龙,大道长驱耳生风。弁山小隱吟录,卷二

除此之外,还有一位诗人的诗句很值得一提,那就是王结的《次元复初韻》,这首诗的最后两句是“车如流水龙如马,惟有吾元共寂寥。”“车如流水马如龙”本来的平仄是平平仄仄仄平平,然而诗至此处需要的是平平仄仄平平仄,于是诗人巧妙地将“马”与“龙”调换位置,既满足了这首诗的格律要求,又达到了引用的目的,一举两得,这位诗人很聪明。同样聪明的还有元代另一位词人宋褧,他有一首《望海潮·海子岸暮归金城坊》留下来,其中一句是“马似游龙车如流水”。词人王结一样,为了满足词牌对格律的要求,将“车如流水马如游龙”进行了加工,不但将两个比喻前后调换位置,而且将“如”换成“似”。此举既满足了格律要求,又实现引“车如流水马如游龙”入词的目的。

相比较而言,明清诗人多因袭而少创造,他们写文章、撰史书,要么原文引用“车如流水马如游龙”,要么引用“车如流水马如龙”,少有创新。唯有吴趼人在他的《二十年目睹之怪现状》第一回中首次创造出了“车水马龙”:“花天酒地,闹个不休,车水马龙,日无暇晷。”[5](P1)这种改造方法,除了简洁之外,在文学性上乏善可陈。在这里,原本的两个比喻变成了四种事物的简单罗列,我们确实可以凭借自己的想象将这两个比喻补充完整,然而这似乎没有任何意义可言。然而,我们不得不说,这个创造对后世影响巨大,因为它简洁且方便运用,以至今天的我们都只知“车水马龙”而不知道“车如流水马如龙”,当然更不知道关于“车如流水马如游龙”的产生和变化过程。

在捋清了“车如流水马如游龙”的大致变化之后,我们集中列举一下这句话的历史形态就会觉得有意思了:

车如流水马如游龙→车如流水马如龙→车如流水马若飛龙→车如流水马似□龙→车如流水马游龙→龙如骏马车如流水→车如流水龙如马→马似游龙车如流水→车水马龙

从这个变化过程中,我们可以非常直观地看到一句简单的话在一千年里面到底发生了一个怎样的变化。人们接受一个文学现象,哪怕是接受一个简单的典故,都时时体现着他们对这个典故的理解与改造,且最终呈现给后人的,很可能与原貌大相径庭甚至面目全非了。而我们审查这个变化过程,正是探讨文学接受的意义所在。

三、艺术分析

在探讨了“车如流水马如游龙”的出处和形态变化之后,接下来应对其进行艺术分析了。

我们首先分析一下“车如流水马如游龙”的比喻结构问题。这句话从形式上来看是两个比喻,“车如流水”和“马如游龙”。不过,这两个比喻并不是并列的关系,因为在古代“车”和“马”是分不开的,传说中的“龙”和“水”也是分不开的。其实明德马皇后是想说,那些前来问候其亲戚们的人数众多,且都非常富有,熙熙攘攘、异常热闹、车马无数,犹如水中游动的众多龙一样,川流不息。从这个角度来说,这两个比喻的关系不是并列,而更像是用互文共同描述了一个上述的场景。如果将“车如流水马如游龙”只看成是两个并列的比喻,那么理解的错误必然带来运用的错误,这个需要我们格外注意。在分析了“车如流水马如游龙”之后,“车如流水马如龙”等变体就基本不存在问题了,问题就只在于“车水马龙”了。“车水马龙”这个成语是“车如流水马如游龙”的最后形态,也是最精炼的形态。“车水马龙”的结构很有意思,它是四个名词的直接排列,中间没有借助任何其它词的连接。这样的成语在汉语中很少见,但不是没有,比如魑魅魍魉、妖魔鬼怪等等。然而这些词与“车水马龙”还是不一样,因为从来源上说,这四个字其实是两对比喻。如此,我们从“车水马龙”上面就总结了“车水马龙”的一个4—2—1的结构特点:

其次,我们来分析一下“车如流水马如游龙”的文化用字问题。一般来说,好的比喻,其亮点都在喻体,而不是本体。这句话的亮点同样在喻体——“流水”和“游龙”。这两样事物在别的语境中和在汉语语境中,其形象及带给人的审美感觉是不一样的。譬如,“水”和“龙”翻译成英语是water和dragon,在英语语境中毫无美感可言的水,化学符号是H2O,就是供生活、生产用的透明物质。龙呢?西方语境中的龙,一般是邪恶的、丑陋的,难以给人美感,而且一般都带有翅膀,缺乏想象力。然而在汉语中,情况却完全不一样,“水”与“龙”本身就极具美感。

在汉语中“水”天然就具有美感,古今有太多的诗句都用“水”来抒发情感:

子在川上曰:逝者如斯夫。(孔子《论语》)

所谓伊人,在水一方。(《诗经·蒹葭》)

水何澹澹,山岛竦峙。(曹操《观沧海》)

白毛浮绿水,红掌拨清波。(骆宾王《咏鹅》)

天门中断楚江开,碧水东流至此回。(李白《望天门山》)

“龙”也是一样,我们中华民族的龙,无论其寓意还是其形象都非常美好,且没有翅膀还可以自由飞翔,极具想象力。

我们为什么要分析这些呢?因为“车如流水马如龙”之所以被很多诗人引入自己的诗词之中,一个很重要的原因就是“水”和“龙”的形象本身就具有美感,而诗词创作又是追求艺术美的一种活动,所以“车如流水马如龙”便受到了众多诗人的喜爱。甚至,当代小说家琼瑶为她创作的电视剧《情深深雨蒙蒙》写的片头曲里面也用到了“车如流水马如龙”。这些都与我们中国传统文化赋予“水”和“龙”以美好的形象和寓意有关系。

最后,我们来分析一下“车如流水马如游龙”的节奏问题。前文已经说过,“车如流水马如游龙”是八字句,且本身是具有美感的。其是由两个结构完全一样的比喻句构成,且比喻词都是“如”,读起来有种《诗经》四言诗的感觉。唯节奏较单一,只能按照《诗经》的“二、二”式停顿。然而中国诗歌发展至唐代,五七言成为诗歌创作主要采用的结构形式,因此“车如流水马如龙”非常受欢迎。其一源自它的内容具有美感,其二源自它的格律恰好符合格律诗要求的“平平(仄)仄仄平平”格式。此格式以“平”结尾,既可以在它前面加个出句,也可以在它后面出个对句,非常好用。关键是它的节奏就变得非常优美了,可以是“二、二、三”式也可以是“二、二、二、一”式,抑扬顿挫且富有变化。不过可惜的是“车水马龙”已经谈不到什么节奏问题了,“车如流水马如龙”变成“车水马龙”之后,其艺术美感便大打折扣,谈不到什么美感了。

综上所述,我们从出处、形态演变和艺术分析三个角度对“车水马龙”进行了分析,目的很简单,那就是面对任何一个汉语的词汇都需要保持敬畏的心理。因为这些词都是经过历史长河长期洗刷之后才留下的,有些词语的魅力我们一看便知,而有些词语却需要我们努力挖掘才能够知晓它的魅力所在,不可不慎。

注释:

①宋祁,字子京。

②除特别说明外,本文所引文字均出自文渊阁版《四库全书》,恕不一一注出版本信息,只注出书名及卷数供读者查询。

[1][晋]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[2][清]彭定求(等编).全唐诗[M].北京:中华书局,1960.

[3]吴颖(等).李璟李煜全集[M].汕头:汕头大学出版社,2002.

[4][宋]黄升(编).花庵词选[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[5][清]吴趼人.二十年目睹之怪现状[M]. 张友鹤(校注).北京:人民文学出版社,1959.

(责任编辑:李志红)

“Cheshui Malong” is an expression that people often use, but many people don't know its origin and the characters involved. An in-depth study of it from the three aspects of origin, morphological evolution, and art analysis reveals that Chinese has great charm, and for some words, we must make deep explorations to get their meaning.

Cheshui Malong; origin; morphological evolution; art analysis

2015-10-07

王福栋(1980-),男,河北宣化人,古代文学专业博士,淄博师范高等专科学校人文系副教授,主要从事魏晋南北朝及隋唐文学研究;彭宏业(1976-),女,河北保定人,社会学专业硕士,淄博师范高等专科学校招生就业处讲师,主要从事社会学研究。

语言文学研究

H039

A

(2016)01-0047-05