城市融入:促进农民工市民化的社区治理创新研究

——以浙江省Z社区为例

2016-12-20冷向明徐元元

冷向明 徐元元

城市融入:促进农民工市民化的社区治理创新研究

——以浙江省Z社区为例

冷向明 徐元元

社区治理是国家治理的基层单元,是促进农民工融入城市的重要载体和有效手段。本文以浙江省Z社区为案例,剖析了农民工社区治理的主体、结构、机制、存在问题及其原因,分析表明,县政府、街道办事处、社区居委会、农民工服务站和农民工党支部等主体形成了“政府主导、社区运作、居委会引领、各方参与”的社区治理结构模式,其治理机制体现为有效的精英领导、广泛的社区互动、积极的上下联动。与此同时,农民工社区治理也存在社区组织和制度“空壳化”、社区资源分配“区隔化”、公民权利“差序化”、社区互动“往而不深”等问题,压力体制下的政绩取向、自上而下的培育方式、差异化的资源禀赋以及社区治理能力的局限性则是出现这些问题的主要原因。农民工社区治理实践以及后续理论研究的重要着力点是,深化户籍制度改革、加强组织建设、增进社区互动、增强社区资源动员能力与完善社区公共服务体系,实现农民工的制度、权利、组织、政治、社会与文化等各个方面的融入。

农民工;城市融入;社区治理

农民工市民化是新型城镇化的核心问题。长期以来,城市社会对农民工“经济吸纳、社会排斥”的格局,使得农民工的城市融入问题日益凸显。“社区是正式制度与非正式制度之间演变的转换区域,是农民工城市融入的社会化组织载体”,农民工融入社区便融入了城市。社区治理是国家治理的基层单元,是促进农民工融入城市的重要载体和有效手段。当前,农民工的大量流入正在逐渐改变城市社区的结构,也对社区治理体系和能力提出了巨大的挑战。

国内外对社区治理的相关研究层出不穷,但以“促进农民工城市融入”为指向的社区治理研究还不多,农民工社区治理的主体、结构以及机制是什么,需要实证研究进一步明确;相应地,当前治理结构与机制存在的问题及其原因,需要深入探讨,从而为完善社区治理体系、提升社区治理能力、促进农民工有序市民化提供有效支持。有鉴于此,本文以浙江省H市A县的Z社区作为研究对象,对上述问题进行系统的探讨。

Z社区辖区面积3.3平方公里,社区的原居民主要从事家具生产。社区现有户籍人口1126人,外来人口约7000人,户籍人口与外来人口严重倒挂,属于典型的流动人口聚居区。但这里80%左右的农民工都是举家迁徙,多为核心家庭(夫妻和孩子),稳定性较高,定居意愿较强。因此,农民工社区融入问题比较突出,对社区治理提出了挑战。

2011年,Z社区居委会积极回应农民工的现实需要,专门成立了一个以“自我服务、自我管理”为导向的机构——农民工服务站,这是A县第一个农民工服务站。服务站成立四年多来,Z社区先后获得了“H市农民工服务站规范化建设示范点”和“A县文化示范社区”等荣誉称号。有鉴于此,Z社区能够为农民工的社区治理创新研究提供合适的场域。

本文的研究资料主要是笔者在2015年3月通过实地调研和半结构式深度访谈获得,访谈的对象包括15位农民工、6位本地居民、5位社区工作人员和2位县级街道工作人员。

一、农民工社区治理的主体与结构

(一)治理主体

从实际运行的过程来看,Z社区农民工治理主体主要包括县政府、街道办事处、社区居委会、农民工服务站和农民工党支部。

首先,县政府是社区治理的主要领导者和推动者,街道办事处作为县政府的派出机关,是县政府决策在基层的实施者。2011年9月,由县政府推动,县政法委牵头,A县成立了农民工事务局,相应的街道以及乡镇设立了农民工事务所,正式将农民工纳入政府治理的范围,自上而下推动基层社区对农民工的服务管理工作。Z社区农民工服务站的建立与发展也被置于县政府、农民工事务局以及街道的领导框架下。

社区居委会是社区农民工治理的实施者。作为社区治理的重要主体,居委会按照《城市居民委员会组织法》规定,对社区内公共事务实行自我管理和自我服务,服务与管理居住在本社区的农民工也是社区治理的一项重要内容。

农民工服务站是社区专门为农民工成立的服务中心。Z社区农民工服务站主要由4名兼职人员和2名专职人员组成。其中,4名兼职人员分别是,站长(由社区书记兼任),副站长(由辖区民警兼任),妇女工作和治安工作专员(分别由社区妇女主任、治保主任兼任)。2名专职人员则由社区居委会选拔产生,其中一名是一位具有高中学历的女农民工,另一名是社区的原居民,他们在服务站大厅全职上班。2013年5月,在街道的领导下,农民工服务站的机构设置进行了升级,服务站正式更名为C街道农民工党群服务中心。目前,农民工党群服务中心主要设置有农民工党支部、农民工妇联、农民工计生、农民工调解组织等部门,分别协助社区居委会开展农民工的计生、就业帮扶、妇女维权、暂住证办理等日常管理和服务工作。

农民工服务站内部的农民工党支部也是重要的治理主体。农民工党支部委员会由农民工中的3名正式党员组成,1名是来自Z省的女大学毕业生,2名是来自河南的男包工头。这位女大学毕业生担任农民工党支部的书记,另外2名包工头为党支部委员。这3位农民工在当地购买了住房,在社区书记的动员下,他们的党组织关系已经从原户籍所在地的党组织转到了Z社区。此外,农民工党支部还在农民工中吸纳了2名流动党员,虽然他们的党组织关系没有转到Z社区,但他们在农民工群体内部中具有不可替代的“号召力”和“权威性”,是农民工群体内部矛盾与外部纠纷的重要调解者。

(二)治理结构

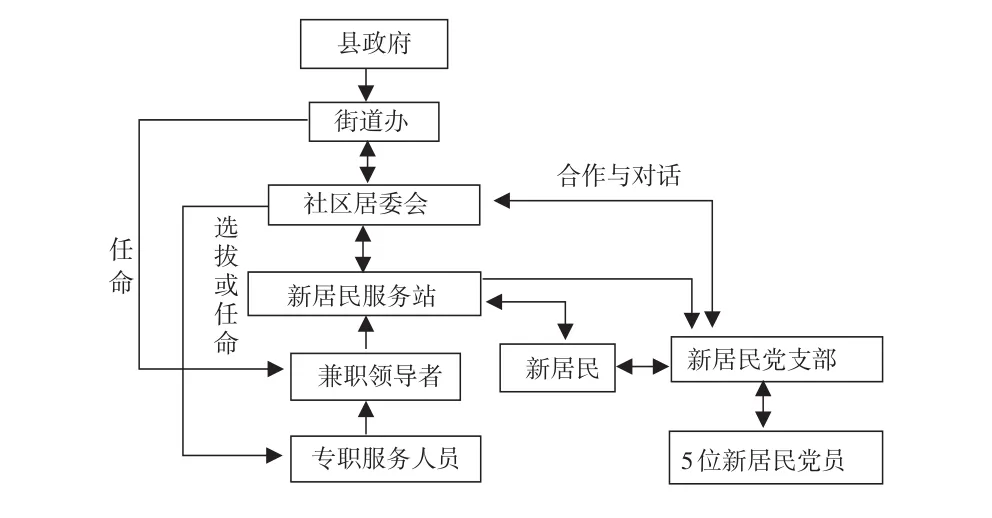

在治理实践中,上述不同层次的治理主体逐步形成了一种稳定的治理结构(见图1),即一种以公共服务供给和社区活动开展为基点,以社区为组织平台,以农民工服务站为载体,以农民工党支部为抓手的“政府主导、社区运作、居委会引领、各方参与”的社区治理结构模式。具体而言,表现为以下三个方面特征:

图1:Z社区农民工治理主体结构

首先,A县政府是农民工治理体系的总设计师,随着治理体系的日益完善,县政府的权力重心正在逐步下移,赋予街道办事处更多的行政权。县政府将农民工事务的财政经费下放到街道一级,社区居委会的财政资源则主要由街道提供。街道通过主导治理理念、政策资源和财政资源等方式形塑着社区对农民工治理的组织体系、服务体系和制度运行。因此,Z社区对农民工的治理过程体现出较强的“政府主导”性,街道与社区居委会形成了一种实际上的上下隶属的垂直领导关系。

其次,农民工服务站是政府自上而下培育的社区中介组织,其建立初衷更多的是社区为了承接或履行上级政府分派的事务性和服务性工作,协助社区居委会开展农民工的治理活动。农民工服务站内部的部门设置是社区居委会在街道的指示下予以落实的,其站长、副站长是街道直接委派居委会的主要领导兼任,专职服务人员则由社区居委会负责选拔或任命。因此,这种功能性的培育方式使服务站的运作机制体现为在社区居委会的领导下,自上而下地向农民工提供社区服务。

再次,在实际的治理过程中,农民工党支部可以直接与社区居委会进行对话,是社区居委会与农民工联系的有效节点。农民工党支部成员在农民工群体中享有很强的感召力,他们凭借群体内部的社会关系网络来鼓励和动员农民工积极参与社区活动,并及时向社区反映农民工的利益诉求,成为不可忽视的治理环节。

二、农民工社区治理的机制

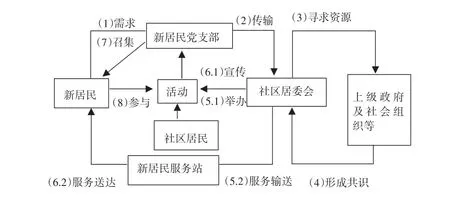

Z社区农民工治理机制主要表现在以下三个方面(见图2)。

图2:Z社区农民工治理机制

(一)有效的精英领导

Z社区农民工治理充分发挥了“草根精英”的联系纽带作用。一方面,“草根精英”作为农民工与社区居委会的沟通载体,及时向居委会反映民意,为农民工争取更多的社区福利和基本公共服务;另一方面,“草根精英”借助初级社会关系网络的凝聚效应,促进农民工在社区活动中的广泛参与,提高他们的社区认同感。发挥“草根精英”作用的组织载体便是“农民工党支部”。

首先,农民工党支部成员是农民工中的“大人物”,他们既是农民工群体内部的“话语权威”和“意见领袖”,又是社区组织与农民工之间的话语“传输器”。以流动党员H为例,他本身是河南人,当来自河南的农民工群体内部发生冲突时,他常常出面进行调解,使纠纷能够得到和解,有效维护了社区稳定。此外,农民工有什么需求也会和这些“大人物”反映,他们作为农民工的“发言人”,会将农民工的利益需求及时传送到社区居委会及工作人员那里,使农民工在社区中享有一定的话语权。

其次,农民工党支部是社区农民工活动开展的重要组织者。Z社区定期为农民工开展特色活动,如“情暖四季”活动、趣味运动会、“三送”活动等等。社区居委会主要负责活动的策划与举办,活动的组织工作则由农民工党支部及其成员在农民工中进行广泛的社区动员,鼓励农民工积极参与社区活动,增强社区成员之间的交往和互动。

(二)广泛的社区互动

一般来说,社区生活中的频繁交往和强社会关系,是社区认同感和归属感形成的重要条件,促进社区交往和强化社会关系的基本途径则是社区中的共同活动。在日常的社区生活中,Z社区居委会和农民工党支部充分发挥自身的功能,坚持“以活动凝聚人、以行动吸引人”的服务宗旨,努力为农民工开展各种特色文化体育活动、提供部分与社区居民同等的基本公共服务,增强对农民工的社区关怀。社区一般以节日为节点,每年的“三八”妇女节,社区请专家为农民工妇女举办妇女健康讲座;“六一”儿童节,社区妇女主任和工作人员会到农民工学校为农民工子女发放学习用品或在远郊小广场开展“共绘碧水蓝天”比赛,为获奖学生颁发礼品;在社区的趣味运动会中,社区还专门设立物质奖励,激发社区居民的参与热情。考虑到农民工为参加社区活动而耽误工作,社区还专门拿出一部分经费作为农民工参与活动的补助,减少他们的后顾之忧。

此外,社区居民与农民工自发的正向互动关系也密切了两者的社区交往,加深了彼此的心理认同。由于Z社区属于“村改居”社区,部分居民在自家宅基地上搭建了一些简易的出租房(原则上,这些房子不符合国家规定),以比较低廉的租金租给农民工。社区居民与农民工“共处一院”的特殊居住形式,打破了传统形式上的社区居民与农民工之间的居住隔离,使他们能够在互动下共存,不再是“平行生活”的状态。大部分农民工在Z社区的稳定性很高,他们长期居住在固定的房东家,平均居住年限是5年左右,有的甚至长达10年之久。社区居民和农民工形成了一种互惠互利、相互合作的正向互动关系。

(三)积极的上下联动

Z社区农民工服务站建设的初衷是通过搭建一个集管理、咨询、调解、娱乐于一体的服务阵地,构建一种与街道、县政府等相关部门联动的服务机制,使社区对农民工的治理活动能够有条不紊地运行下去。这种上下联动机制主要体现在社区活动开展和社区租赁房屋管理两个方面。

首先,社区活动的开展主要分为街道与社区联动、社区与社区联谊两种合作模式。Z社区所在的A县是农民工比较集中的地域,A县的农民工管理服务工作主要分为四级化管理的组织架构:

“首先是县里的农民工事务局,其次是在全县的15个乡镇、街道管委会设立了15个农民工事务所,再在社区和企业分别设立农民工服务站和服务室。基本上,我们15个乡镇街道的事务所都建立得比较规范,社区的几个站呢,就是去年我们Z社区被评为市里的示范点,有两家企业也被评为市里的示范点。”①由于新居民服务站和新居民党群服务中心所指的实体是一样的,因此,两个称谓在本文通用。本文主要使用“新居民服务站”这一称呼。

在四级化管理组织架构的规范下,Z社区的部分服务活动是在县农民工事务局和街道农民工事务所的号召下举办的。每年由县计生局牵头、县农民工局和街道办开展的“计生流动人口走四方”活动,都会在社区的农民工服务局设点,为农民工免费体检;社区的“情暖四季”主题活动由街道主办、社区协办,在不同节令为农民工送去温暖;社区农民工的职业帮扶工作是在县工会的领导下展开的,街道和社区的相关工作人员都在统一的QQ群里,企业有新的需求岗位会在QQ群里发布,社区的工作人员会做好记录提供给找工作的农民工。此外,Z社区举办的一些晚会也和附近的社区进行合作,这样既能节约活动经费,又能增进社区联系,加强不同社区的原居民与农民工的交流。总之,这样一种联动合作模式有助于促进Z社区对农民工的服务管理工作在规范的组织体系和制度框架下有效运行。

其次,上下联动的治理方式也体现在对农民工的租赁房屋管理方面。在A县的农民工比较集中的社区,只要有出租房屋的地方,就挂着房屋“醒目牌”,这些“醒目牌”由县农民工事务局出钱,公安部门负责登记和管理,方便对农民工群体及其住所进行统一管理。此外,2014年,县农民工局已经为每一位出租户印制了“出租房登记簿”,这个登记簿由牛皮纸做成,其中包括出租屋几户几间、电费、水费等信息,既方便租户进行登记,又对农民工迁移动态进行及时的跟踪管理。

三、农民工社区治理存在的问题及其原因

在上文所描述的治理格局下,Z社区农民工的社区生活状态得到了很大的改善,农民工的社区归属感逐步提高,新老居民的心理认同感以及农民工的文化适应性逐渐增强。但与此同时,农民工社区治理也存在一些需要改进的问题,出现这些问题的原因需要进一步探讨分析。

(一)问题

1.社区组织和制度“空壳化”

Z社区建立农民工服务站后,在服务站内部建立了一些农民工组织,如农民工党支部、农民工妇联、农民工调解组织、农民工工会等等,并为这些组织“选拔”了小组成员,设立了组织运行的规则和制度。然而,在实际的运作过程中,这些农民工组织及其规则制度呈现出了“空壳化”状态:除了农民工党支部发挥了应有的组织动员能力外,其他农民工组织多处于“闲置”状态,并没有在农民工群体中发挥实际作用,这些组织的运行规则和制度也多处于“上墙”状态。在具体的社区治理工作中,农民工服务站和农民工党支部的成员只是利用自身的非正式网络(主要是亲缘、地缘和业缘关系)来号召农民工参与社区活动,组织规则和活动流程并没有得到很好的运行,换言之,正式的组织形态和制度规则往往是“装饰”性的。

2.社区资源分配“区隔化”

在Z社区,农民工群体内部在社区公共资源分配方面产生了明显的“区隔化”:少数精英被吸纳到社区资源的覆盖范围之内,大部分农民工被排斥在社区资源的覆盖范围之外。

首先,Z社区对农民工的治理过程主要是以农民工党支部为抓手,以“草根精英”为联系纽带,这样一种治理方式在发挥其优势的同时,也呈现出一些弊端。一方面,农民工精英们因突出的个人资本逐渐得到了社区组织的关注和重视,在长期的社区生活中,他们与社区工作人员建立了信任关系,重构了自身的社会网络。这种信任关系常使社区工作人员将一些社区福利和资源优先分配给这些优秀者。例如,每年A县分发给社区农民工一定名额的免费旅游卡,社区会将这些旅游卡优先分给农民工精英,其他农民工通常难以获得。另一方面,在社区活动开展过程中,农民工精英遵循“熟人社会”机制,按照“差序格局”模式先召集自己的亲友和老乡参加,因此,社区服务和社区活动并没有完全覆盖到所有农民工。

其次,社区农民工内部因其个人资本和社会资本的差异出现了明显的分化,即农民工个体融入能力的差异产生了不同的融入结果。在笔者访谈的农民工中,有小部分优秀的农民工依靠自身能力提升了自身的经济地位,在社区购买了住房,并且依靠自己多年在社区建立的社会关系网络解决了子女教育问题。相比于这些优秀农民工,社区的绝大部分农民工并没有顺利解决子女的入学问题,他们只能选择农民工子弟学校或非正规学校,这也在一定程度上影响了他们在社区的稳定性。

3.公民权利“差序化”

社区正在依托公共服务和社区活动使农民工的社会权利得到进一步增强。但农民工在社区所享有的社会权利存在“差序”格局。这一方面体现在包括社区公共服务、社区活动参与、子女教育、社会保障在内的公共服务与社会福利的供给是不均衡的;另一方面,“社会权利”的确认存在梯度性,即农民工在社区能够参与社区文化活动,并逐步享受到基本公共服务(免费体检、疫苗接种等),但子女教育问题、医疗卫生、社会保障重大项目上的改善仍存在巨大的进步空间。与此同时,农民工的权利确认只能得出“赋予”的结论,而无法真正得出“赋权”的结论。农民工在社区能获得的公共服务和社会福利主要还是取决于上级政府在扩展社会福利获取上的规定,或者取决于居住地基层政府和官员在地方的竞争压力,而不是真正基于对公民权利有效保障的动机,这也造成了社区对农民工的服务供给多是供给导向而非需求导向。

4.社区互动“往而不深”

新老居民社区互动的“往而不深”主要体现在区隔型的生存空间层面上:首先,新老居民呈现区隔型就业。在Z社区,尽管本地人与农民工不再是完全意义上的“二元关系”,但他们的职业分布泾渭分明,当地人不愿意吃苦,很多脏活、累活都是外地人做的,在A县踩人力三轮车、做建工和进厂打工的都是外地人,街边商铺一般都是当地居民建好租给外地人经营的,多数社区居民靠租金来生活。其次,在日常的社会交往中,社区原居民的交往范围主要限于“熟人社会”,原居民之间往来频繁,而农民工的日常交往对象主要是老乡,遇到困难的时候多求助于老乡。新老居民之间多是见面打打招呼,交往层次不深,交往特征呈现内卷化。例如,尽管部分新老居民住在一个院里,但原居民不喜欢农民工及其孩子进入自己的房间,原居民也很少进农民工的房屋,营造了一种相对隔离的生活状态。再例如,在子女教育方面,T幼儿园属于为社区居民子女设立的公办幼儿园,随着农民工子女的增多,很大一部分家长便将自己的孩子转到了条件更好的G幼儿园,在一定意义上拒绝与农民工子女共享教学资源。

(二)原因分析

1.压力体制下的政绩取向

A县素有“竹乡”之称,当地家具业发达,需要大量的劳动力,外来流动人口是地方经济增长的重要条件。促进经济增长可以看作是地方政府增强公共服务以满足农民工权益诉求的经济动因,而创造政绩以在地方政府“锦标赛”式竞争中取得优势则是其政治动因。Z社区成立了A县的第一个农民工服务站,作为县里的一大“政治创举”受到了基层政府和街道的高度重视。基于政绩的动机,在农民工服务站成立初期,街道各部门都想在其内部培植对口的科室作为自己的“嫡系部队”。

“我们社区的农民工服务站是县里的第一个,是一个很大的亮点,服务站刚成立的时候,街道的很多部门都想进来插一脚,像工会、计生、团委都在服务站挂个牌子、设个科室,上面来检查的时候,自己也有政绩可说。他们搞活动的话,就在社区拉横幅进行宣传。”①注:县新居民事务局工作人员口述,访谈者徐元元,2015年3月20日于A县政府办公室访谈。

因此,这种“顶上千条线,底下一根针”的压力体制,导致社区总是忙着应付上级领导的各项检查工作,农民工的治理工作容易陷入一种“搭班子、挂牌子”的运作模式,导致了上文所说的“部分农民工组织与制度的空壳化状态”,他们仅仅是“挂在墙上、写在纸上”,而没有真正“落地生根”。

2.自上而下的培育方式

农民工服务站名义上是为农民工建立的“自我管理、自我服务”的机构,但实质上是社区居委会的下属组织,并不是农民工自发成立的NGO,这种自上而下的构建方式导致农民工服务站的行政色彩多于服务色彩,缺乏足够的独立性和自主性。一方面使农民工服务站及其下属组织普遍缺乏“草根性”,没有以农民工为服务导向,积极回应他们的利益诉求,因而农民工只能被动接受动员,对这些名义上的“自组织”缺乏认同感,没有真正融入到这些组织中;另一方面,以农民工党支部为轴心,农民工群体内部已经形成了一种非正式的关系网络,非正式的制度性因素一直在协助社区开展治理活动,它的有效性在一定程度上既弱化了其他农民工组织的功能,也取代了一些正式的制度规则。

与此同时,对于大多数农民工而言,就业场域具有较大的不稳定性,这种流动性的迁移状态使得农民工的“过客心理”不断地被诱发和放大,他们通常以“我们外地人”作为解释和接受自己在社区的现实生活状况和权利状况的理由,不参与社区活动,也不愿关心社区的公共事务,更不会向社区反映自身的利益诉求,成为了沉默的群体,对公共事务“政治冷漠”,对公共服务需求的表达明显不足,缺乏相应的权利意识。这也使得自下而上的组织培育较为困难。

3.差异化的资源禀赋

人力资本是农民工在城市社区重构社会资本的重要前提,良好的人力资本(受教育程度、技能水平与勤奋等)有利于增加社会资本的存量。优秀的农民工能够凭借良好的人力资本与城市居民建立友好的互助互惠关系,这种“关系”已经变成了一个与正式制度规则并行的解决问题的工具,利用这种“关系”甚至能够解决那些用正式制度规则解决不了的问题,也能够获得制度性渠道获取不了的资源。例如,他们顺利解决了子女的受教育问题,他们的子女能够与当地居民的子女一样在公办学校读书;他们享受到了更多的社区福利和公共资源;在精英治理的环境下,他们积极参与社区举办的文化活动,甚至与社区居委会工作人员建立了良好的信任关系,在社会交往和文化方面对社区产生了心理认同感和归属感,成为“准市民身份的农民工”。与这些少数精英们相比,大部分农民工依然是城市社区的“默默无闻者”,社区只是他们的临时居住场所,社区活动与公共服务几乎与他们“无涉”,他们的随迁子女无法平等享受优质的教学资源。

可以说,农民工群体内部基于人力资本的异同已经形成了一种类似“洋葱型”或“橄榄型”的分化结构。农民工群体内部分层的出现给社区治理提出了新的挑战。

4.社区治理能力的局限性

由于关键性的财政资源和决策资源都掌握在街道办事处,社区容易陷入一种“有动力、没财力、没权力”的治理困局。一方面,虽然社区居民委员会在法律上是基层群众的自治组织,但从社区建设自上而下的推进路径来看,社区治理一开始就不可避免地被赋予了强烈的行政色彩,社区居委会更多的是执行街道的政策决定,没有独立的决策权。另一方面,大量的流动人口进入社区,给社区带来了很大的财政负担。政治资源和财政资源的匮乏在一定程度上限制了社区的治理能力和公共服务的供给能力,社区的很多文化活动一般只是农民工党支部非正式网络内的“圈内人”参与,社区公共服务也只是覆盖到一部分农民工,并没有实现公共服务的均等化。社区的这种“不能”状态也会加剧农民工对社区的抵触心理,容易与原居民之间划定明显的群体界限。

四、结论及其政策含义

综合上文所述,我们看到,Z社区对农民工的治理正在形成一种以公共服务供给和社区活动开展为基点,以社区为组织平台,以农民工服务站为载体,以农民工党支部为抓手的“政府主导、社区运作、居委会引领、各方参与”的社区治理结构模式,其治理机制体现为有效的精英领导、广泛的社区互动、有效的上下联动。Z社区农民工的社区生活状态得到了很大的改善,农民工的社区归属感逐步提高,新老居民的心理认同感以及农民工的文化适应性逐渐增强。但与此同时,农民工社区治理也存在社区组织和制度“空壳化”、社区资源分配“区隔化”、公民权利“差序化”、社区互动“往而不深”等问题,压力体制下的政绩取向、自上而下的培育方式、差异化的资源禀赋以及社区治理能力的局限性则是出现这些问题的主要原因。

解决这些问题,是完善农民工社区治理体系和增强社区治理能力,从而推进农民工有序市民化的关键。基于上文的研究,笔者认为以下几个方面是农民工社区治理实践以及后续理论研究的重要着力点:

一是深化户籍制度改革,实现农民工“制度与权利融入”。在农民工及其随迁家属在输入地城镇落户前,以居住证为载体,逐步逐项推动公共服务权益与户籍脱钩,破除资源配置和公共服务获得的“区隔化”与非均等化。基层政府推动制度改革的动机应从“政绩导向”转为对农民工公民权利有效保障,与之相应,农民工公共服务的提供由“供给导向”转为“需求导向”,实质性地推进农民工子女教育问题、医疗卫生、社会保障等重大民生项目的改善。

二是加强组织建设,破除“政治冷漠”,有序推进社区公共参与,实现农民工“组织与政治融入”。在总结农民工党支部有效运作的经验及其不足的基础上,继续加强农民工中的党组织建设,激活基层党组织的活力,增强其吸纳力、动员力、组织力和感召力;积极创新工会组织形式和农民工入会方式,将农民工吸纳到工会中来;按照培育发展和管理监督并重的原则,对那些为农民工服务的“草根”社会组织正确引导、给予支持,充分发挥他们为农民工提供服务、反映诉求、协同社会管理、促进社会融合的积极作用。

三是增进社区互动,构建联系纽带,实现农民工“社会与文化融入”。“公民参与网络越密集,社区信任和合作关系就越容易形成”。通过社区文化、体育等各种活动的横向互动,能够搭建共同的参与网络,为新老居民建立联系纽带,增进彼此的信任和认同感,有助于农民工消除“过客心态”。从Z社区的经验来看,一方面要继续增强以农民工党支部为代表的“草根精英”主导的互动机制的有效性;另一方面,则要扩大互动的广度与深度,使农民工能够均衡地参与公共活动,破除“草根精英”主导互动方式的弊端,即阻止按照“差序格局”进行社区动员,进而在资源配置方面造成等级差异的再生产。

四是增强社区资源动员能力,完善社区公共服务体系。一方面公共财政资源要合理地向处在公共服务供给一线的社区倾斜;另一方面,需要探索构建企业、学校、非营利组织与社区资源相互依赖的互惠互利关系以及政府主导的多元主体的有效联动机制,来增强社区对农民工基本公共服务的供给能力,扩大公共服务的覆盖范围。

此外,在完善社区公共服务体系方面,首先需要实现功能整合,改变社区疲于应付“条块”任务的工作格局,即整合延伸到社区的人口、就业、社保、民政、教育、卫生、文化以及维稳、信访、法律服务等社会管理职能和服务资源,通过社区服务站进行“一站式”供给。其次,优化社区工作队伍,提升社区服务的专业化水平,使社区工作与社会工作、心理健康服务、经济咨询等专业紧密结合起来。

[1]时立荣:《透过社区看农民工的城市融入问题》,《新视野》2005年第4期。

[2]孙立平:《社区、社会资本与社区发育》,《学海》2001年第4期。

[3]关信平,刘建娥:《我国农民工社区融入的问题与政策研究》,《人口与经济》2009年第3期。

[4]周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。

[5]谢建社:《农民工分层:中国城市化思考》,《广州大学学报》(社会科学版)2006年第5期。

[6]张涛:《农民工群体内部分层及其影响:以收入分层为视角——武汉市农民工思想道德调查分析报告》,《青年研究》2007年第6期。

[7]陈伟东,李雪萍:《社区治理与公民社会的发育》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版) 2003年第1期。

责任编辑:杨婷

Community Governance of Migrant Workers A Case based on Community of Zhejiang Provience

LENG Xiangming,XU Yuanyuan

Based on the case of Z community,this paper analyses the main body,structure,mechanism,existing problems and reasons of the governance.The result indicates that the county government,street agency,community residents'committees,the service station and CPC’s branch of migrant workers are the main partsof the governance,whose structure is government-lead,community-executive,residents’committees-organize,and related organizations-participate,and its governance mechanism are embodied in“the effective leading by elites”,“a wide range of community interaction”and“effective linkage”.Problems such as the“vacant shell”of organizations,the“inequity”of the resources allocation,the“grade structure”ofcitizenship,and the“superficial”of community interaction still exist.Performance under pressure system orientation,top-down way of cultivating and differentiation of the limitations of resources endowment and community governance capacity are the main reasons for these problems.Migrant workers community governance practices and subsequent theoretical research issuesareto deepen the reform of the household registration system,to strengthen the construction of organization,to improve community interaction,to enhance community resources mobilization ability and to improve the community public service system,so as to realize the migrant workers’system,rights,organization,and political,social and cultural integration.

migrant worker;urban social integration;community governance

D412.6

A

2095-5103(2016)04-0066-(10)

冷向明,华中师范大学公共管理学院;湖北武汉430079;Email:xiangmingleng@qq.com。徐元元,华中师范大学公共管理学院;湖北武汉430079;Email:971678414@qq.com。