脆弱国家的评估标准问题

2016-12-20刘天旭吴滔

刘天旭 吴滔

脆弱国家的评估标准问题

刘天旭 吴滔

过去十余年间,西方学术界在研究脆弱国家时,对国家脆弱性的定量评估是其中一项核心内容,由此出现了评估国家脆弱性的多个指数体系。这些国家脆弱性评估指数大体上是经过概念的系统化、选择测量指标和计算总体得分三个环节构建而成的,每一个环节都存在若干问题。其结果导致这些定量研究描绘的仍然是一个表面的、带有误导性的脆弱世界图景。因此,在政治研究领域,我们对这些量化研究方法不应盲目推崇。

脆弱国家;评估标准;量化研究

目前对脆弱国家的研究或者说是对国家脆弱性的研究已经成为西方学术界和政策制定者讨论当今全球安全、发展以及贫困问题时的一个核心议题。“理解国家的脆弱性,处理它导致的后果,是最近才出现的一个研究领域。”[1]这一研究议题出现的时间虽然不长,但其发展势头比较强劲,“五年来,关于‘脆弱国家’以及如何与它们进行最佳接触已经成为国际发展团体主要的优先议题。”[2]英美等国家一些知名大学和其他研究机构纷纷成立研究中心讨论“脆弱国家”问题,相关学术论文也不断推出,蔚为大观。国内学界对国外这一理论动向已经有了初步介绍,但对脆弱国家的评估标准问题只是简单提及,①见刘天旭:“脆弱国家研究的兴起”(《国外社会科学》2012年第6期);闫健:“失效国家研究引论”(《经济社会体制比较》2014年第3期)。这两篇文章对脆弱国家评估标准的介绍还比较初步。对该议题具体的评估过程、评估方法以及量化标准等问题尚未深入涉及,还有进一步讨论的空间。西方的脆弱国家理论研究大量采取定量分析方法,通过构建不同的脆弱国家指数来评估各个国家——主要是大多数发展中国家的脆弱程度,以展示其脆弱国家研究的客观性、科学性。本文在对西方理论界已有的国家脆弱性评估体系归纳的基础上,通过对这些指标体系构建程序的分析,指出这些脆弱国家评估体系在三个环节上都存在某些技术问题,认为它们的评估结论存在不少可疑之处。故此,对这种量化研究方法及其评估结论,我们需要审慎看待,不应盲目推崇。

一、评估脆弱国家的若干指标体系

近年来西方迅速兴起的“脆弱国家”研究主题,一方面表明该研究的繁荣,同时也意味着各种观点、研究方式的相互借鉴和辩驳,不同的分析框架纷纷出现,一些学者甚至认为“开发出来测量国家脆弱性的某个维度和指标的分析框架、分析工具已经过剩了。”[3]根据德国学者的归纳,关于“暴力冲突和国家脆弱性”早期预警及反应的研究模式被分为五类,分别是:A.条件与起因模式;B.预测模式;C.风险和能力评估模式;D.带有早期反应的风险与能力评估模型;E.基于案例调查或情报分析的危机观察名单。每种模式下都有至少5类,多至19类的细分模式,总数多达40个。[4]这是一种宽泛的统计,因而有重叠归类现象,不少模式仅仅提出了测评国家冲突和脆弱性的方法建议,并未进行后续实际的测量和排序,其中第三类模式主要是关于国家评估排名评级的各种指数的总结,这一类型下面也列举了12项之多。德国发展研究所(d.i. e)的一份研究报告搜集归纳了11种国家脆弱性指数,英国伯明翰大学治理与社会发展资源中心的研究报告搜集归纳得最少,只有5种脆弱性指数。

编制这些国家脆弱性指数的研究单位主要有这样四类:大学、智库、中介公司和一些国际组织。[5]德国发展研究所搜集的由大学编制的脆弱性指数有四个,分别是卡尔顿大学的外交政策国家脆弱性指数(Country Indicators for Foreign Policy Fragility Index,缩写为CIFP指数)、哈佛大学的非洲治理指数(Harvard Kennedy School Index of African Governance,缩写为IAG指数)、马里兰大学的和平与冲突不稳定总表(Peace and Conflict Instability Ledger,缩写PCIL)以及乔治·梅森大学的国家脆弱指数(State Fragility Index);由智库编制的脆弱性指数有三种,分别是和平基金会的失败国家指数(Failed States Index)①从2014年开始,该指数已经更名为“脆弱国家指数”(Fragile States Index)。、经济与和平研究所的全球和平指数(Global Peace Pndex)、布鲁金斯学会的发展中国家虚弱指数(Index of State Weakness in the Developing World);中介公司编写的两种,分别是贝塔斯曼基金编写的贝塔斯曼转型指数(又称国家虚弱指数)(Bertelsmann Transformation Index,简称BTI指数)和经济学家联合会编制的政治不稳定指数(Political Instability Index);世界银行编制了两种脆弱性指数,一个是国家政策与制度评估指数,又称资源配置指数(Country Policy and Institutional Assessment/Resource Allocation Index,简称CPIA/IRAI指数),另一种是全球治理指数(Worldwide Governance Index)。此外,还有一些脆弱国家指数德国发展研究所的报告没有收录,比如牛津大学危机国家研究中心(Crisis States Research Centre)编制的脆弱国家指数,还有体系和平研究中心(Centre for Systematic Peace)的国家脆弱指数(State Fragility Index)。

尽管这些评估指数种类繁多,评估目的各有侧重,使用的名称也有差异,它们还是有不少共同之处:第一,这些指标体系几乎均由美国、加拿大、德国和英国等少数几个发达国家研究机构推出,其中绝大部分又出自美国的研究机构之手,这表明,美欧少数发达国家主导着脆弱国家理论研究的话语权;第二,这些指标体系都是基于“短板理论”假设,评估广大发展中国家政府治理的不良绩效,所以,有学者将这些指数体系统一概括为“国家不良绩效指数”(Poor Ptate Performance Indexes,缩写PSP Indexes),[6]这些研究,无论是采用“失败国家”“虚弱国家”,还是采用“脆弱国家”等概念,都是对低收入贫穷国家的评判,有一种居高临下的意味;第三,这些指数体系都是量化研究的产物。基于这些被共同之处,本文将这些不同的脆弱性指标体系放在一起进行概括性分析,把它们统称为国家脆弱性指数。目前,西方学界在社会科学研究中,量化分析占据着主导地位,国家脆弱性的评估也是如此。从技术层面讲,构建这些指数体系一般都经过三个步骤:脆弱性概念的系统化、脆弱性指标的选择测量以及最终分数的合成计算。①Francisco G.Sanin将这个过程分为三个阶段:概念化、符号化(操作化)和分数合成;Sebastian Ziaja将这一过程概括为概念化、测量和分数合成三个阶段;Javier Fabra Mata将这一过程概括为背景概念、系统化概念、选择和测量指标、计算指数分值、计算结果的呈现五个步骤。本文采用三步骤法。为了客观看待西方学界推出的这些脆弱国家评估指数,减少中外学术对话中的意识形态对立,本文将集中从技术层面,即脆弱国家指数的构建过程入手讨论国家脆弱性评估标准存在的某些问题。

二、国家脆弱性概念的系统化及其问题

构建脆弱国家指数的第一步是国家脆弱性概念的系统化。所谓将国家脆弱性概念系统化,就是“使用必要而尽可能少的构成要件来描述概念,确定概念逻辑,避免出现多余概念或合并概念”[7]。这首先涉及到何为脆弱国家这一基本概念问题。脆弱性是一个高度抽象的概念,且国家脆弱性概念出现的时间不长,学术界对国家脆弱性的内涵尚未形成一个统一的看法,因此,对脆弱性的测量范围也就宽窄不一,不过,与广义或狭义的“国家”概念相结合,已有的研究文献也从广义和狭义角度界定“脆弱国家”:就狭义而言,脆弱性指政治系统的属性,一个“脆弱国家”没有能力承担它作为一个基本服务和公共产品提供者的责任,结果导致其合法性流失。其社会性后果是威胁生活水平,增加经济的衰退和其他导致人道主义安全危机和武装冲突的可能性。就广义而言,某个社会共同体被各种暴力冲突缠绕,政治、社会或经济不稳定,这样理解的脆弱性被定义为“社会局势的脆弱性”。[8]目前,西方大部分出版物使用“脆弱国家”这一名称时,多是从广义角度界定的。

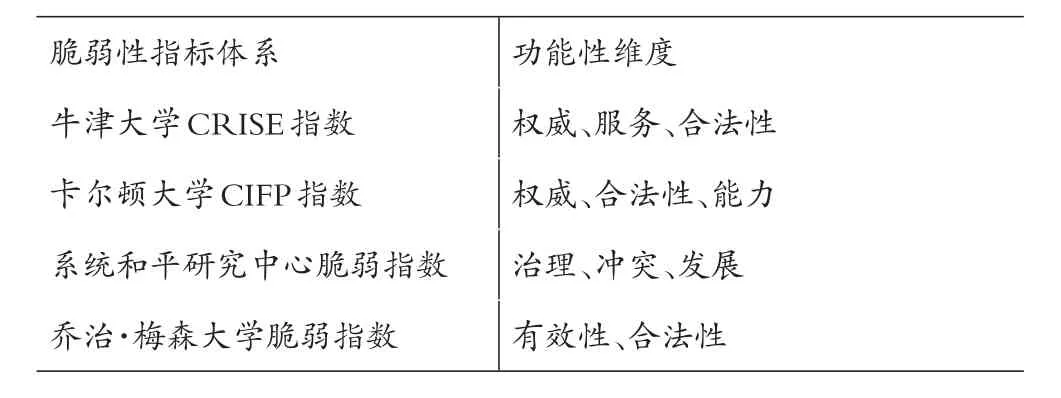

在脆弱国家概念这一脆弱共识的基础上,使用几个更具体的维度、核心特征来细化脆弱国家的内涵,这些特征往往就成为构建脆弱国家可操作性概念的若干维度。有些文献将这些维度(要件)称为“大的脆弱性指标类别”。[9]纵观这些脆弱性指数体系,它们将脆弱国家这一概念进行系统化处理时,脆弱性概念的维度大致被分为两类——功能性维度和结构性维度。功能性维度区分大致对应于狭义的国家概念,主要集中在界定国家机器自身的特征上面,比如说政府的权威、合法性以及能力等方面。比如,牛津大学不平等、人的安全和种族研究中心(CRISE)从三个角度界定脆弱性:权威失效、服务失效和合法性失效,所以,脆弱国家就是在权威、基本服务供给和合法性等方面处在失效状态或面临失效风险的国家。[10]这三个维度构成了脆弱国家的操作性定义,并据此评估了50余个国家的脆弱性状况。而乔治·梅森大学则把脆弱国家的功能性维度区别为两个:有效性和合法性两个维度。

表1:国家脆弱性指数的功能性维度

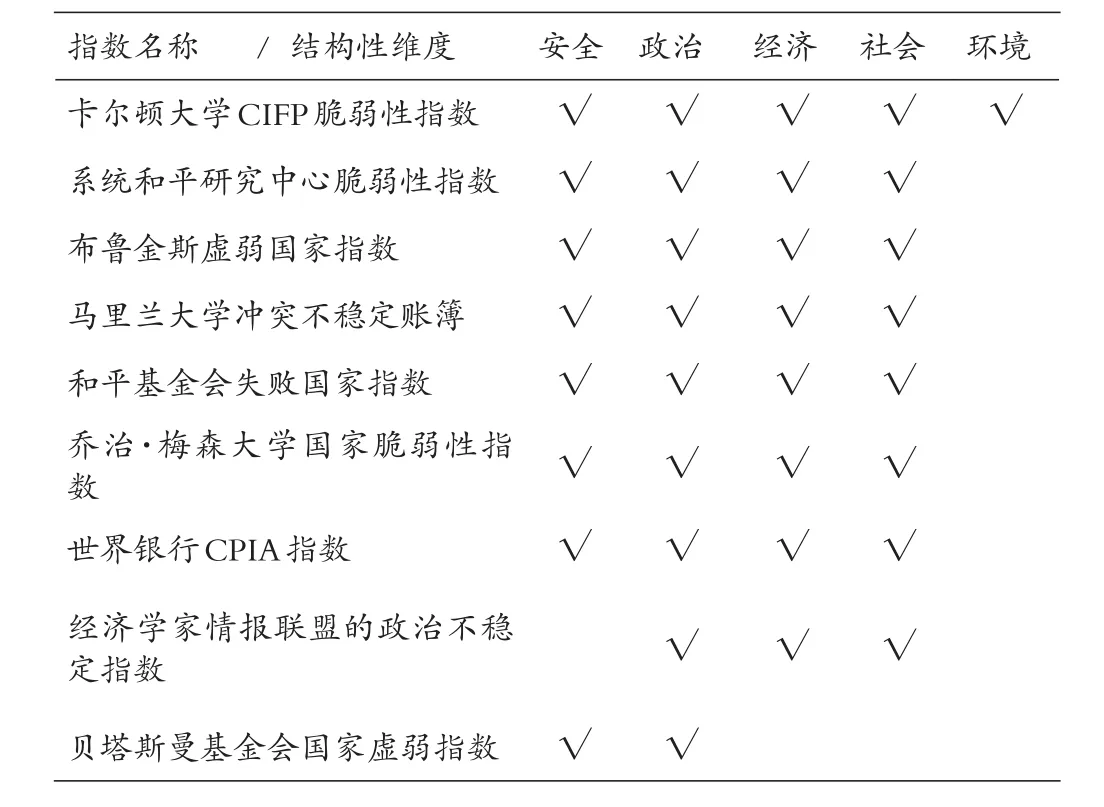

脆弱国家概念的结构性维度与广义的国家概念相对应,主要是将一个国家按照构成结构组成区分为政治、经济、文化、社会等不同维度,以实现脆弱国家概念的系统化。本文所提及的多数脆弱国家指标体系都立足于结构性维度,结构性维度一般从四个方面测量脆弱性:安全、政治、经济和社会,卡尔顿大学的CIFP指数还包括了人口、环境这两个维度(下表中没有列出人口一栏)。脆弱国家的结构性维度与其功能性维度虽有所不同,但二者是互补的,例如,卡尔顿大学的CIFP指数,在功能性维度与结构性维度之间,设立了一个横跨二者的综合性维度——性别,[11]而乔治·梅森大学的国家脆弱性指数,在有效性与合法性两个功能性维度下面,每个维度都从安全、政治、经济和社会四个结构性维度进行区分。不少脆弱国家测量指标体系并未将二者明确区分,比如,布鲁金斯学会的虚弱国家指数中,结构性维度与功能性维度是合二为一的。

表2:国家脆弱性指数的结构性维度

国家脆弱性指数构建的初始阶段存在的主要问题,本文总结有两点:

第一,国家脆弱性的背景性定义与系统化定义存在冲突。脆弱性主要指的是国家,因而测量国家脆弱性之前,对构成指数基础的“国家”的理解是至关重要的。按照韦伯的观念,国家的核心功能是对暴力的合法垄断,这样,人们在测量时就会遇到问题,因为这一背景概念太狭窄,最核心意义的测量很容易排除能有效代表现象的关键属性,出现过分简化现象。而在概念的系统化过程中,多数国家脆弱性指数采用的是广义的定义,它包括了那些对国家脆弱性相关的层面:安全、政治、经济、社会福利,CIFP脆弱性指数甚至还将环境层面纳入考虑。这种宽泛的定义假设:国家应当对其国民提供的服务超越了单纯对暴力的垄断,国家职能拓展到制定善治规则、刺激经济增长、提供公共服务以及对自然资源的可持续管理等。赋予政府的职能越多,构建指标体系需要控制的变量及其相互关系越复杂,使得对国家脆弱性现象的测量变得异常困难。出现这些问题,科尔(Charles Call)认为,原因在于西方的基金会和智库匆匆忙忙资助“脆弱国家”“失败国家”这项研究工作,导致了使用这一概念的多样化、离题和缺乏良好界定。这一概念是学究们按照单一的韦伯式的终极国家标准界定的线性指数评价体系的反映,也成为将多种多样的国家囊括在一起的概念,所以,“脆弱国家”“失败国家”等概念“已经变成了一项负债而非资产”。[12]

第二,对脆弱性概念各个维度之间的相互作用问题缺乏说明。如上所示,多数国家脆弱性指数在脆弱性概念的系统化过程中都区分了其维度,但多数指数对这些维度之间的相关作用问题几乎没有讨论。比如,将国家脆弱性从权威、合法性和能力三个维度进行划分,是否意味着合法性和能力二者是各自独立的变量,二者之间没有关系?再如,多数脆弱性指数都从安全、经济、政治和社会维度将脆弱性具体化,但很明显,安全是一种主观价值,它与幸福感一样,具有高度抽象性和多样性,它指的可以是经济上的安全,也可以是政治上的安全,也可以指社会安全,安全作为一个单独设立的维度与经济、政治、社会等结构性维度并列,这似乎在提示人们,这些维度之间各自是独立存在的。事实上,这些因素是共变量,它们经常并不同时发生,这些指数将脆弱性概念划分为不同的维度,却不得不在相抵触的政治、社会、经济和安全关切方面进行权衡。对比今日的伊拉克和委内瑞拉两个国家,前者受到持续的暴乱冲突影响,后者受到大规模经济危机影响,前者属于国家失去对暴力的合法垄断导致的社会安全问题,后者是经济安全问题,单独将安全问题作为一个维度,实际上无法区别这两个国家出现安全问题的根源所在。所以,有学者认为,“许多PSP数据库构建他们的指数时,似乎他们的维度是完全独立的,这在概念上是错误的。”[13]和平基金会的失败国家指数、布鲁金斯学会的虚弱国家指数、乔治·梅森大学的国家脆弱性指数以及世界银行的CIFP/脆弱性指数构建时都存在这种问题。

三、具体指标的选择及其问题

对构成脆弱国家主要特征(属性)的若干维度进行区分后,第二步就要在构成国家脆弱性概念的每个宏观维度下面选择具体指标,以便对脆弱性进行量化。具体测量指标的选择一般遵循三个原则:诊断问题的效用度、数据的可获得性和时间延续性。[14]所谓诊断问题的效用度(utility)是指,这些被选取的指标(观测点)能够有效反映国家在该领域的脆弱性状况,是与国家脆弱性有清晰的强烈的因果关联的变量,即在学术研究中得到公认的导致国家失败、大规模暴力或国家风险的原因。这些指标与反映所测量维度的关联程度越高,其效用度越高,表明该指标越应该被使用。不同的测量体系,根据自己的测量重点,选择的具体测量指标数量也不尽相同。BTI国家虚弱指数只有2个指标,牛津大学CRISE指数4个指标,马里兰大学的和平与冲突不稳定指数有5个指标,卡尔顿大学CIFP脆弱指数使用6大类指标,系统和平研究中心的国家脆弱性指数有8个指标,和平基金会的失败国家指数使用12个具体的大类指标,乔治·梅森大学的国家脆弱性指数选用14个指标,经济学家情报联盟15个指标,世界银行CPIA/IDA资源分配指数采用16个指标,布鲁金斯学会的国家虚弱指数使用20个指标。

二级指标的数量并非越多越好,这容易增加指标之间测量内容的重叠度,与二级指标上面的结构性维度标准产生抵触,从而削弱了宏观分类的有效性。但二级指标数量太少,“维度”层面与“指标”层面等同,降低了脆弱国家概念量化的可操作性,似乎存在使国家脆弱性的测量点位简单化的嫌疑。所以,多数测量体系的指标选取在10-20个之间。我们以世界银行的CPIA指数为例,该指数在四个维度下面选取了16个具体指标,其经济维度下有3个指标:货币与汇率、财政政策、债务;结构性政策维度(资金安全)下3个指标:贸易、金融和商业环境;社会包容与平等下面5个指标:性别平等、利用公共资源的平等、人力资源建设、劳动与社会保障、环境可持续;政治维度下面5个指标:财产权与法治、预算质量与金融管理、税收转移效率、公共管理质量、公共部门透明度责任性和腐败。根据每个维度下面的3-5个具体指标将所在维度具体化,将对国家脆弱性的数量化向前推进了一步。

选择哪些二级测量指标,不仅要考虑诊断脆弱性的有效性,更要考虑数据的可获得性(accessibility)。搜集的数据需要考虑其覆盖面以及数据的质量。几乎所有的国家脆弱性指标体系都是对世界多个国家的综合比较,而搜集可信的跨国数据进行比较是一项信息量非常浩大的艰巨任务,那些覆盖国家数量多、公开出版、定期更新的数据,以及人们信任的权威(机构)发布的数据是上佳的指标。多数可以利用的数据来自一些国际组织,比如世界银行、经合组织(OECD)、国际货币基金组织、联合国等,特别是世界银行开发的世界发展指标(WDI),因其使用便利,成为众多衡量体系的公用数据来源。例如,卡尔顿大学的CIFP脆弱性指数、和平基金会的国家虚弱指数所用数据都主要依赖这一指标(WDI)。还有一些数据来源于政府机构搜集的情报统计数据,也有几个指数体系使用自己独创的数据库,比如世界银行的国家政策与制度评估数据库/资源分配指数数据库(CPIA/ IDA),体系和平研究中心制作了政体IV以及专家编制的数据库,和平基金会的失败国家指数采用内容分析法创立新数据,其核心是通过获取电子文档,辅以基于公开统计数据的国家排行榜,再由基金会的专家对这些统计数据进行修正,形成一套“冲突评估系统工具”(CAST)数据库。

时间的延续性指的是,选取的某一类型的具体指标时,需要尽可能取其过去若干年的连续数值,保证不同国家比较时,比较的基础是相同年份的数值,如果某些国家该年度的数据缺失,则影响比较结果的客观性。每年或间隔若干年,这些不同的国家脆弱性指数都要连续发布评估结果报告,依靠的就是对某个指标不同年度的连续记录。

构建国家脆弱性指数的这一阶段存在的主要问题有以下几个方面。

第一,大量堆砌测量指标使得脆弱性评估表面化。跨文化比较的最大障碍就在于其可比较性。西方发达国家的社会调查已经高度专业化,因而其指标类别划分比较详尽,各指标点也积累了大量数据。就选择经济维度的测量指标而言,布鲁金斯学会的虚弱国家指数为其经济类别选择了五个次级指标:人均GDP、GDP增长、收入不平等、通胀和调控质量;系统和平研究中心的脆弱国家指数选择了两个次级指标:人均GDP、工业制成品在出口贸易中的份额两项指标;而和平基金会将经济维度划分为两大类别:非均衡的经济发展、贫穷与经济下降,两者共选取了14个次级指标,前者下面选取了6个次级指标,后者选取了8个次级指标。[15]卡尔顿大学的脆弱性指数的经济维度下选取的次级指标多达19个。结果,卡尔顿大学的脆弱性指数使用的次级指标总量高达82个,而和平基金会的脆弱国家指数使用的次级指标多达88个。多数不发达国家却不同,在那里,民众因社会信任不足而隐藏观点,而官方信息不公开导致数据缺失,或者研究人员缺乏调查能力,这些都严重影响了这些国家数据的可获得性。这些指数体系选取的指标过多,貌似详尽可靠,实际上缺乏真实数据的支撑,很大程度上就变成了对一个发展中国家众多社会表象的简单堆砌,这种跨文化比较的可靠性是值得怀疑的。

第二,对具体指标的使用出现混乱。这种混乱有三种情形,一种情况是,同一个指标,不同的指数体系将其归为不同的维度,比如互联网这一指标,卡尔顿大学将其放在经济维度下,而和平基金会的脆弱国家指数则将其放在政治维度中的公共服务类别下;另一种情况是同一个指标,被不同的维度重复使用,比如政治犯这一指标,和平基金会既在“安全机构”大类中使用,也在“人权与法治”大类中使用;还有一种情况是,使用交叉的指标,比如,和平基金会的“公共服务”大类下面选取了11个次级指标,其中“基础设施”和“道路”两项就高度交叉,我们认为道路应该属于基础设施的一个重要组成部分,如果说基础设施专指水煤电气等公共服务系统,那么,基础设施这一项又与“供水与卫生”这一指标交叉重叠。上文已经提及,选取指标的第一个原则就是效用度,上述混乱表明,指标分类以及选择次级指标时,存在一定程度上违背有效性原则的现象,这种背离会使得脆弱性测量的系统性偏差大大增加。

四、计算脆弱性得分及其存在的问题

构建国家脆弱性指数的第三阶段就是计算测量对象国的脆弱性得分。要得出脆弱性指数的分值,需要做两个方面的工作:一是要将指标数据标准化,即把来自于不同度量尺度的原始指标数值转换为一个固定范围内的数字。以系统和平研究中心的脆弱国家指数的构成为例,该指数的“经济指标”中的经济有效性测量中,人们最熟悉的人均GDP数据是一个重要的衡量指标(其他脆弱国家指数也多采用这一指标),在将不同国家2009年的人均GDP数据标准化时,该指数规定,一个国家的人均GDP低于或等于400美元,标准化的类别被记作4;400.01-1000美元之间被记作3;1000.01-2500美元之间被记作2;2500.01-5000美元之间被记作1;大于或等于5000美元被记作0。[16]这是一个比较简单的数据标准化案例。也有比较复杂的标准化方法,比如和平基金会的脆弱国家指数,其“贫穷和经济下降”类别下有8个具体指标,其中包括人均GDP,它将具体指标数据标准化时,采用的是1-10这样的定距尺度,但具体的分类标准没有公开说明。

二是将各维度的标准化数据进行合成,形成脆弱性综合指数。指数合成时包括两个方面:首先,赋予每个指标一定权重,赋予指标权重时,多数指标体系对所有指标赋予了相等的权重,比如布鲁金斯学会的国家虚弱指数(SWI)以及和平基金会的失败国家指数(FSI)等。其次是将各种指标数据合成。合成时也分为两条路径:一种是取各个指标数值的算术平均数作为最终结果,另一种是将各个指标的数值累加起来形成脆弱性指数的最终结果。合成路径采用算术平均数的指数有布鲁金斯学会的虚弱国家指数和世界银行的CPIA指数。以虚弱国家指数的计算方法为例,该指数由经济、政治、安全和社会福利四个维度丛组成,每个栏目下面设立了5个具体指标,每个指标的数值经过标准化处理后累加起来,形成这一栏目的得分,四个栏目(维度)的总得分平均后就形成了一个国家虚弱性的总得分。[17]在计算过程中,20个指标中,每个指标的权重是相同的,四个维度中,每个维度的权重也是相同的。该指标体系的分值在0-10之间,分值越低,国家的脆弱性越高;反之,脆弱性越低。

多数脆弱国家指标体系采用将各个指标数值简单加总的路径得出脆弱性总分。例如,美国和平基金会的脆弱国家指数采用加总计算方式。该评估体系也分为四个维度,但在二级指标的划分上,却将经济与社会合为一栏,政治与军事合为一栏,两个栏目下各自设立6个指标,共12个指标,每个指标权重相同。[18]在计算总体得分时,该体系不是采用四个维度得分的算术平均值,而是将12个指标的标准化后的得分加总起来,得出一个累积的分值,因而该评估体系的分值比其他体系的分值要大许多。该评估体系的脆弱性分值范围在0-120之间,一个国家的分值越小,脆弱程度越低;分值越大,脆弱程度越高。系统和平研究中心的国家脆弱指数的计算方式与此相同,也是累加计分。但该指数体系的指标分值计算比较复杂,该脆弱性指数由有效性得分和合法性得分加总形成,有效性分值由安全、政治、经济和社会四部分分值组成,分值为0-13分,合法性分值也由安全、政治、经济和社会四部分组成,分值为0-12分,总分在0-25之间,得分越低,脆弱性越低;得分越高,脆弱性越高。[19]

各个测量国家脆弱性的指标体系在得出所测各国的脆弱性数值后,一般会根据得分情况将测量对象国划分为几个等级。世界银行每年都会对76个左右的低收入国家进行CPIA/IRAI量化分析,但仅仅按照国家名称的字母顺序列出其得分,没有按照得分高低顺序进行排行。不过,根据2004年文件设立的标准,该指数将这些国家分为五类,得分等于或低于3的国家被列入脆弱国家,同时将得分等于或低于3.2的国家列入待观察的脆弱国家。[20]布鲁金斯学会的虚弱国家指数也是采用五分法,将140多个国家的得分分为五个级别,最低的五分之一得分在0-5分间,5.0-6.0的为第二级,6.0-6.75为第三级,6.76-7.62为第四级,7.63以上为第五级。该指数将得分低于2.0的索马里、阿富汗和民主刚果称为失败国家,将得分在3.0-4.9(排名第4-48位)之间的25个国家称为严重虚弱国家,将得分5.1-6.0(排名第29-56位)之间的28个国家称为虚弱国家。[21]

各种脆弱性指数在计算总得分阶段遇到的主要问题表现为以下几个方面。

第一,标准化数据时设立的分界点是很武断的,因而对国家脆弱性等级的分类也是高度主观性的。上述系统和平研究中心的经济指标分界点的设立清楚显示了这一问题,以人均GDP为例,如果以1000美元为分界点,低于这一数值就被标记为3,高于这一数值则被标记为2,难道这就意味着一个人均GDP为999美元的国家与另一个人均1001美元的国家,二者之间的脆弱性就截然不同,具有质的区别吗?为什么数据标准化分界点不设在人均1200或1500美元?尼日利亚和巴基斯坦同为拥有1.7-1.8亿人口的国家,同时都处在局部战乱中,2010年人均GDP尼日利亚为1324美元,巴基斯坦为1049美元,相差不多,该脆弱性指数2010年排行榜中,尼日利亚脆弱性排在第二等级,巴基斯坦排在第三等级。可见,这种标准化数据分界点的设立是比较武断的。有学者指出,“没有一个合理确定的分界点,精确性就是表面的,客观性也只是幻觉。”[22]

第二,脆弱性指数的构成方法中没有讨论与替代性聚合选择有关的分值的稳健性问题。[23]如上所述,在形成最终的脆弱性数据时,大多数指数赋予不同特征的维度以相等权重,然后将这些维度得分简单相加,得出最终的分数。这意味着,一个得分较低的指标可以部分被另一个得分较高的指标补偿。在一个多维度的指数环境中,允许不同指标相互补偿问题多多,比如,多大程度的儿童死亡率可以在多大程度上补偿腐败?这些指数没有提供任何说明。只有PCIL风险比率和WGI政治不稳定指数提及了整合程序引起的度量不确定性问题,这一信息对于认定一个国家是否比另一个国家脆弱性程度低,还是由于偶然性造成的差异是非常重要的。与权重问题相关的另一个问题是,有几个指数体系中,不同类别的权重规模不等,比如和平基金会的脆弱性指数中,“人员流动与智力流失”指标下只有3个次级指标,而“公共服务”指标下面却有11个次级指标,这样,前者的权重实际远大于后者。但计算时这两个指数类别被赋予相等的权重,这种权重不变的计算方法会严重扭曲测量结果,但多数脆弱性指数体系对此没有充分讨论。至于政治类指标中设立的政体类别、民主化程度、法治等指标,更是具有明显的西方中心论倾向,超出了技术层面,这里不再赘述。

五、结论

最近十多年来,西方学界出现若干测量国家脆弱性的指标体系,用定量研究来补充定性分析,用具体数据来验证直觉观点,这对深化学术研究有正面价值,但它们也存在明显的内在缺陷。首先从概念上说,国家脆弱性本身就是一个“巫术问题”(wicked problem),“与许多重要的政治概念一样,驾驭国家脆弱性的难度令人抓狂”“我们努力对它定义、分类、测量、诠释以及预测,但到目前为止,往好里说,我们只是取得了部分成功。”[24]其次,从技术上看,如上所述,其构建程序的每一阶段都存在一些不足,每个测量步骤存在的偏差累积下来,产生的系统性偏差将是比较严重的,所以,“一年一度的失败(脆弱)国家指数,把显示国家失败的100多个次级指标塞进关于社会、经济和政治的12个主要指标……这个闹剧除了用经验数据来医治名单本身之外,其不准确性令人沮丧。”[25]再次,这些纯粹基于量化研究技术的国家脆弱性指数“倾向于将国家稳定或衰落背后的复杂现实简单化,以至于它们对起草有助于阻止或者减轻国家脆弱性这一操作性难题的政策作用相当有限”[26]。最后,从价值立场看,“这一指数把自己装扮为一个与政治无涉的、致力于解决问题的事业,它提出一套通用办法去解决不同类型的问题”,这种“基于指标而非目的的指数和失败模型并不能读懂人类政治历史进程,其分值卡也没有包含预言性的或诊断性的解决手段”[27]。所以,赛斯·卡普兰认为,这些指数反映的“只是国家脆弱性的假定症状或外在表象,因而描绘的也只是一个带有误导性的‘脆弱世界图’”。[28]这种批判反思对于当前热闹非凡的西方国家脆弱性测量潮流来说,无疑是必不可少的清醒剂。

[1]Naude,W.&Santos-Paulino,A.U..Fragile States:Causes,Costs,and Responses.Oxford: Oxford University Press,2011:23.

[2][3]Mcloughlin,C..Topic guide on fragile states. Birmingham:UniversityofBirmingham,UK. 2012:6-29.

[4]Wulf,H.&Debiel,T..Conflict Early Warning and Response Mechanism.Crisis States Working Papers Series No.2.2009:31-35.

[5][8]Mata,J.F.&Ziaja S..Users’Guide on Measuring Fragility.Bonn:German Development Insitute,2009:24/5.

[6][13][22]Sanin,F.G..Evaluating State Performance:A Critical View of State Failure and Fragility Index.European Journal of Development Research,2011,23(1):20-42.

[7][23]Ziaja S..What Do Fragility Indices Measure?Z Vgl Polit Wiss,2012,6:39-64.

[9][14]Kohl,R.,Lutkenhouse,M.&Bolnick,B.. Fragile States Indicatiors.USAID Report,NathanAssociates Inc.2006:5-6.

[10]CRISE.An Operational Definition of Fragile States.www.crise ox ac uk.

[11]CIFP.Failed and Fragile States.2006:1.www. carleton.ca/cifp.

[12]Call,C..The Fallacy of The“Failed States”. Third World Quarterly,2008,(8):1491-1507.

[15]Haken,N.&,Messner,J.J..Fragile States Index 2014.Foreign Policy(July-August)2014:10.

[16]Marshall,M.&Cole,B..Global Report2011: Conflict,Governnace and State Fragility.Foreign Policy Bulletin,2011,18(5).

[17]Rice,S.&Patrick,S..Index of State Weakness in the Developing World.Woshington D.C: Brookings Institution,2008:9.

[18]Haken,N.&,Messner,J.J..Failed States Index2013,Foreign Policy,June,2013:10.

[19]Monty Marshall,Benjamin Cole,Global Report 2014:Conflict,Governance and State Fragility, 2014:51.www.systemicpeace.org.

[20]World Bank.Fragile states:Good Practice in Country Assistance Strategies Operation and Country Services,December 19,2005,No.34790

[24]Menkhaus,K..State Fragility as A Wicked Problem.PRISM,2010,1(2):85-100.

[25][27]Vijayan,S..The Fallacy of Failed States:A Critique of The Annual Failed(Fragile)States Index by Fund For Peace.http://huffingtonpost. com/suchitra-vijayan/the-fallacy-of-failed-sta_b_ 5540358.

[26]Grävingholt,J.&Ziaja S..State Fragility:Towards a Multi-Dimensional Empirical Typology. DIE Discussion Paper,2012.

[28]Kaplan,S..IdentifyTruly Fragile States.The Washington Quarterly,2014,(37)1:49-63.

责任编辑:乔咏波

Evaluation Criteria of Fragile States

LIU Tianxu,WU Tao

During the past decade,research on fragile states has become the mainstream among the western academic fields.The main methodology used in fragile states research is quantitative approach,as a result,series evaluation criteria are initiated to measure the fragility in the developing countries and thus several fragile indices are created.These indices are built through three stages,in which each has some technical drawbacks.Therefore,we should not blindly praise these quantitative research methods in the field of political research.

fragile states;evaluation criteria;quantitative method

C93-02

A

2095-5103(2016)04-0017-(10)

教育部人文社会科学规划基金项目“当代西方脆弱国家理论研究”(14YJA810006)阶段成果。

刘天旭,三峡大学马克思主义学院;湖北宜昌443002;Email:ltx2004@sohu.com。吴滔,三峡大学马克思主义学院;湖北宜昌443002;Email:ltx2004@sohu.com。