我国知识产权保护对跨国公司进入模式的影响分析

2016-12-19严莉

严莉

(杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

我国知识产权保护对跨国公司进入模式的影响分析

严莉

(杭州电子科技大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

当今以知识为基础的新型知识产业经济高速发展,知识产权保护与现代化跨境贸易之间的联系逐渐密切。在技术贸易中不少发达国家已把占优的知识产权认定为一项非关税贸易壁垒。由此,知识产权对跨境商贸业务拓展产生的影响越来越明显。首先,文章在已有相关文献基础上,把跨国公司的进入模式大致列为投资进入模式、出口进入模式及合同进入模式三类。其次,结合现有理论分析知识产权保护水平对跨国公司进入模式造成影响的内在机制。再次,结合我国2000—2014年的相关年度数据实证分析知识产权对不同进入模式的影响程度并对其比较。最后,综合定性分析与定量分析的结果,从知识产权保护角度出发,为提高我国外商投资的质量提出相关建议。

知识产权保护;跨国公司;进入模式

一、引言

21世纪以来各国产业结构不断优化调整,以知识经济为核心的软实力发展受到普遍关注。在创造、传播和应用等各环节中知识在世界经济贸易的发展中起到了无可替代的作用。与知识产权相关的跨境商贸服务业迅猛发展,其中贸易技术含量的比例越来越高,技术贸易已被认为是全球贸易中不容忽视的核心因素。从全球跨国发展的新趋势来看,我国引入外商投资的金额和数量正在逐年攀升,如今我国已成为不少国家跨国公司投资的东道国。据中国统计局网上数据显示,2014年合同利用外资的项目总额多达22 773个,外资企业的进出口总额达到 264 334.49万美元,实际利用FDI总额为1 197.05亿美元。可见,对跨国公司的长远发展而言知识产权是一个潜在的关键因素,知识产权的保护备受关注;跨国公司在华拓展不再局限于出口,投资进入与合同进入有望成为新趋势。

二、理论基础

(一)跨国公司进入模式的分类

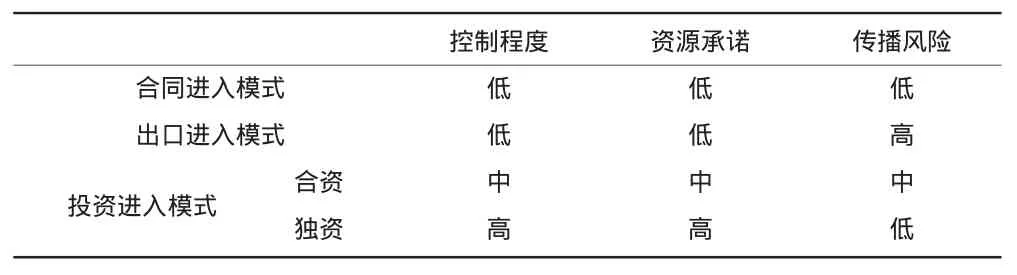

跨国公司进入模式意为企业在境外入市时对应的安排制度,即企业将人力资本、生产技术、品牌产品、管理经验等生产资源转换至别国地区所使用的具体形式(Root,1994)[1]。因此,必须以其影响因素分析为基础才可相对准确地对进入模式进行分类。鉴于相关文献对跨国公司入市模式类别观点各不相同。按所有权与控制程度可分为独资、合资、授权(Kim,W.C.&Hwang P.,1992)[2]或者仅独资、合资两种模式(K.W.&Erdal.F.2003)[3];依据资源投入和规避风险角度,可分为新建、合资、收购(Mudambi,S.M., 2012)[4];若只依据控制程度,则为共同型控制进入模式和完全型控制进入模式(Hennart&Larimo.J.2008)[5]。国内欧怡等人(2010)尝试对跨国企业进入的不同模式作出较为全面、合理的归类,他们提出了三大主要类别即投资进入模式、出口进入模式及合同进入模式[6]。具体来看,出口进入模式分直接与非直接两类;合同入市模式包含特许经营、技术协议、合同管制和合同制造等;投资模式有合资和独资之分。

(二)知识产权保护水平的度量

一个国家的知识产权保护水平的度量在学术界至今没有统一公认的量化标准,但是也有大量文献在这方面做出了相应的实证研究,这些定量分析结合理论基础用其他相关变量替代的方式研究出一些度量方法。

RR指数法为由 Rapp and Rozek(1990)[7]提出依据美国商会公布的官方最低指标作基数的度量知识产权的指标,该指数是,将其他国家有关专利法的法律法规与之逐一对比,从而对其他国家知识产权保护的水平进行评级。

GP指数法是Ginarte and Park(1997)[8]在RR指数法的基础上进行修整后提出的更为合理度量的方法。具体来说,GP指数将保护专利的影响因素分为国际专利协议参与情况、执法力度与措施、覆盖领域、权利保护的力度、产权期限这五个测量方面。由此提出相关指标,每一测量指标均为 1分,得分之和与该类别指标的个数相除即为此类别得分,五类分数加总的终值即为GP指数。

为弥补RR指数与GP指数的不足,国内学者从我国的实情出发对此进行了适当改进。其中,被广泛应用的是韩玉雄与李怀祖(2005)[9]提出的 HL指数,即在GP指标计算中加入社会公众保护产权的意识及行政执法强度等参数指标,得出了经修正后用于测量一般发展中国家知识产权保护强度的指标。该指标的计算公式为:P'(t)=F(t)*PG(t),上式中F(t)指t年的立法情况与执法强度,PG(t)表示t年的GP指数,P'(t)则修正后知识产权保护指数(HL指数)。

(三)知识产权保护水平对三种跨国公司进入模式的影响

从出口进入模式来看,发展中国家方面Lei Yang& Keith E.Maskus(2008)[10]指出高水平的产权保护意识不仅有助于拓展东道国企业出口业务的能力,还在一定程度上推进东道国与投资国间的生产技术转让,进而大大缩小东道国出口业务的边际成本。陈军才(2010)[11]在分析保护知识产权对于GDP、FDI以及进出口总额产生的影响时指出高效的产权保护环境有助于改善发展中国家的投资环境,以至于引进境外投资,从而推动东道国经济水平提升。

从投资进入模式来看:有关知识产权保护与影响外商投资因素方面的问题国内外学者观点各有不同。例如,Lee与Mansfield(2006)[12]认为其有积极影响,他们收集了美国上百个跨国公司的数据,计算结果显示发展中国家知识产权保护指数与美国年FDI总额有显著正相关性。相反,Graisford和Richardson(2010)[13],持相反意见,认为知识产权保护可能引起企业模仿成本的上升,导致技术所有者拥有技术垄断权。这项发现无疑阻碍了知识的创新与传播,抑制了科学技术的扩散,对东道国和投资国的经济发展都会造成负面影响。国内学者杨全发等人(2011)[14]针对国家知识产权相关政策对FDI的影响进行了实证研究,提出保护政策的完善能有效促进本国FDI流入量的增长,对本国经济发展存在积极作用。

从合同进入模式来看,特许经营是最直接的方式,即企业双方以签订合同的形式有偿转让技术使用权。从公司层面出发,Lee G.Branstetter,Raymond Fisman和C.Fritz Foley(2005)[15],经调查1994—2003年十二个不同国家的知识产权政策对美国企业生产技术转让造成的影响,发现其中知识产权保护水平良好的国家,其企业内部科研费用支付、技术许可以及专利申请数量都相对较高。国内学者李婷(2013)[16]针对知识产权保护中特许经营的问题进行探讨,强调了知识产权保护是跨国企业在特许经营中面临的主要困境,无疑从另一角度反映了知识产权对企业许可证经营模式的重要影响。

目前,涉及跨国公司进入模式与知识产权保护关系的研究成果不多,大多数文献关注于单一具体进入模式与知识产权保护的分析。因此,对比分析我国知识产权影响跨国公司不同入市模式是一个值得探究的新课题。

三、知识产权保护影响跨国公司进入模式的内在机制

在世界经济高速发展的进程中,不少企业致力于扩大自身规模,从而向国际市场延伸业务。不少国际贸易相关理论涉及到了知识产权保护影响跨国公司进入模式的内在机制,较为典型的有国际投资折衷理论与产品生命周期理论。另外,进入模式本身具有一定的内在特征,其中部分特征使其与知识产权保护产生一定联系。

(一)从国际投资折衷理论出发

国际投资折衷主要指从所有权优势、区位优势与内部化优势(OLI)出发来解释进入模式的影响因素。依该理论的观点,跨国公司在选择进入模式时要根据三个基本要素的不同组合来决定跨国企业进入的三种主要形式,即对许可证贸易、商品出口和对外直接投资。其有效依据为跨国公司的相对优势情况,仅仅在具有所有权上存在优势时,有效的进入方式是许可证贸易,同时具备区位优势与所有权优势时,应当出口商品;若具有OLI三大优势,外商直接投资为进入目标市场的最优方式。

具体来说,企业的所有权优势主要体现在无形资产上,例如信息、技术、营销、品牌、管理等,其中技术优势无疑是企业核心竞争力的一个组成部分,企业对外投资的同时会考虑技术外溢的风险,知识产权保护强度将影响后期跨国企业专利与技术外溢的水平。

此外,在区位优势方面,东道国投资环境和相应政策中的相对优势对外商企业会产生一定吸引力。除了要素禀赋优势,尤为重要的是东道国的政策优势,主要指东道国的金融政策、政治经济制度以及相关法律法规的制定和实施状况。东道国政府有效的知识产权保护,为外商提供了更良好的投资环境,降低技术外溢的可能性与风险,从而能更好地吸引外商投资。

(二)从产品生命周期理论出发

产品生命周期理论认为在新产品的研发探索期间,新专利与技术的产生和应用为创新企业赢得了价值链前端的绝对优势,此时公司基本通过商品出口开拓东道国市场;当产品进入成熟时期时,技术转移效应促使东道国企业投入到模仿性生产中,相比上一阶段产品的价格和成本都有所下降。为了规避关税与非关税壁垒,有效利用东道国廉价的生产资源,跨国公司逐渐倾向于将产品的标准化机械生产、加工等环节转移到发展中国家的企业。

对于处在产品成熟期的企业而言,对外投资存在一定的风险,除了政治风险、汇率风险、经营风险之外,更值得关注的是技术外溢的风险。尤其是保护知识产权能有效避免技术溢出,促进产业链上各企业之间的技术交流与合作,为跨国公司在华拓展创造良好环境,激励外商投资和人力资本流动,增强行业内部积极竞争。除此之外,相关法律为保护知识产权严格限制企业模仿外来先进技术,从一定程度上削弱了资源的有效配置与人力资本的市场化流动产生的动态溢出效应,甚至可能造成少数大型企业技术垄断的现象,阻碍先进科技的发展。

(三)从进入模式本身的内在特征出发

针对上述三类进入模式,其本质特征可以从控制程度、传播风险和资源承诺三个角度来分析。进入模式的内在特征决定了跨国公司对外拓展业务时需要考虑的影响因素以及合理选择投资环境的依据。

资源承诺指将某些特定生产资源用作其他用途会浪费其中的一部分价值。具体来说可能是固定资产和流动资产,也可能是商标、版权、专利等无形资产。资源承诺反应了跨国企业在海外市场上的投资程度,一般情况下,出口的资源承诺较低,投资的资源承诺较高。

控制程度反应在企业的运营、资源获取和战略决策等方面,不同进入模式之间的控制程度的大小有所差别。对于间接出口而言,企业对中间商的控制是几乎不存在,而直接出口的企业相对能控制部分资源,但也十分有限。而相比之下,企业在许可证模式下能掌握部分控制权,但低于独资和合资模式的控制权水平。

传播风险指东道国企业不正当利用外商投资海外市场时的比较优势现象。在出口模式中,企业双方尤其是东道国企业的比较优势接触较少,传播风险较低。相反,合资企业和合同进入中将面临一些潜在的传播风险。尤其在东道国知识产权保护力度薄弱的环境下,母国的跨国公司要慎重选择进入海外市场的模式,避免核心技术外溢的经营风险。

表1 进入模式的内在特征

综合上述分析可知,如表1所示,三种进入模式的本质特征各不相同。资源承诺中涉及的无形资产,传播风险中涉及的先进技术外溢等方面与知识产权保护有着密切相关的联系。因此,跨国企业在根据上述内在特征选择海外市场进入模式时,知识产权保护水平无疑为不可忽略的考虑因素之一。

四、知识产权保护影响跨国公司进入模式的实证分析

(一)样本选择与模型设定

针对本课题,为了分析我国知识产权对不同跨国公司进入模式的影响,且考虑到企业数据存在不可得性,本文选用国家层面的年度数据,即以我国2001—2015年这15年的时间序列数据为样本。采用SPSS 19.0统计软件和简单线性回归模型,以比较研究知识产权保护与三大进入模式间存在的弹性系数。

基于上述理论分析,本文的实证模型如下:

上式中因变量分别是三种进入模式对应指标,分别用我国外商直接投资的总额(FDI)、我国进口总额表示(EXP)和以合同利用外资项目个数(LIC)表示。解释变量包含GP指数(修正后的)、人口指标POP,国内生产总值指数GDP,经济自由度指数EF以及人均消费指数CPI。其中需要说明的是,本文的GP指数是采用修正过的GP指数以更准确的度量我国的知识产权保护水平,人口指标POP则用我国人口总数代替。

(二)变量选取

模型中被解释变量FDI、EXP、LIC分别定义为投资模式、出口模式以及合同模式。解释变量中POP代表的是我国的市场规模;CPI代表我国市场的水平。GDP表示我国的经济发展潜力,本文选取了1978年为基期的GDP指数。以上数据均取自中国统计网。

GP指数代表了一个国家保护知识产权的强度,无疑为上述模型中的核心变量。为结合我国的情况,本文采用修正的GP指数,由中国知识产权司法保护年鉴和中国统计局网站所得数据计算而得。

EF指数衡量了市场制度中的制约因素。该指数分别包含经济规模、跨境商贸自由度、通货可获得程度、立法结构和产权安全情况及信用、劳动力、商业等市场情况。EF指数代表该国的经济自由度,该指数范围在0到10之间,数值越大经济自由度越好。该数据来自于世界经济自由年报。

在收集原始数据的过程中,由于统计数据的滞后,缺少2014年的GP指数和EF指数这两个数据,因此先用SPSS中序列均值的方法替补缺失值,得到2014年的GP指数为2.413,EF指数为5.96。

表2为FDI、EXP、LIC、GP指数、EF指数、CPI、POP等变量数据的描述性统计分析结果,其中包含极大值、技校值、均值和标准差等信息。

表2 描述统计量

(三)模型实证检验

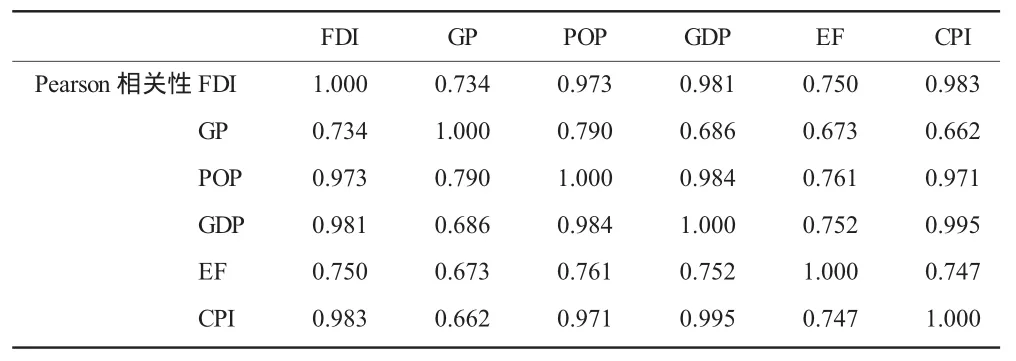

本文就上述多元回归模型中的三个被解释变量分别作出了相关性分析,检验结果如下。

表3 相关性(FDI)

表4 相关性(EXP)

表5 相关性(LIC)

从表3至表5中可知,POP、GDP和CPI这三个变量与被解释变量的相关性较为明显,GP指数与EF指数的相关性则相对较弱。核心变量GP指数对于FDI、EXP、LIC的相关度分别为0.734、0.733、0.728。因此,比较之下对于3个因变量而言GP指数相对于FDI的相关性最高。

拟合优度的检验结果如表6所示。

表6 模型汇总

从表6中可知三种模式下相关系数R值分别为0.990、0.978、0.970,说明各个自变量与因变量之间存在较强的相关性关系。

(四)实证结果的比较与分析

依据前文所列检验模型,对所选样本数据按最小二乘法线性回归计算,实证结果如表7所示。

由表7可知,GP指数与被解释变量FDI、EXP、LIC的标准化系数分别为0.253、0.138、0.428,即三种进入模式都与知识产权保护呈正相关关系。从表中看到,合同和投资对知识产权保护水平较敏感,根据GP指数回归标准系数和相关性系数,外商投资进入模式对我国知识产权变化程度较为敏感。

表7 知识产权保护影响各进入模式系数计算(标准化系数)

基于上述实证结果,我国加强知识产权保护能够在一定程度上激励跨国公司在华的业务拓展,其原因可能为:其一,保护知识产权促使本地企业模仿性生产成本增加,阻碍本地产品的推广,在总需求不变的前提下,导致进口品需求上升;其二,知识产权保护有助于强化外商区位优势,同时引进外商在我国的投资和合同进入。此外,跨国公司无论是在我国建立独资或合资公司还是利用合同模式转让商标专利、先进技术等都面临着较大的技术外溢风险,在知识保护力度不足时,跨国公司通常倾向于保守的出口模式以达到保护企业核心技术、规避上述风险的目的。由此可知,近年来我国知识产权保护强度稳步上升,相对FDI进入模式的激励尤为明显。

五、政策建议

(一)完善相关法律法规

长期以来我国对知识产权保护水平正在稳步提升,《专利法》历经了1992年和2000年的两大改革,明确了立法宗旨、强化了执法力度。虽然加强知识产权保护是一个必然趋势,但是在健全知识产权保护制度的道路上依旧面临巨大的挑战,例如流程人员、离职员工、商业间谍等。在这种情势下,政府不仅要积极引进先进技术,扶持先进企业抢占优势局部领域专利权制高点,更要完善相关规章制度,建立健全知识产权保护制度。

(二)加大法律实施力度

中国曾被美国《特别 301报告》列为“黑名单”国家之一,其主要原因在于,我国大部分有关知识产权法律制度仍然局限于停留在书面阶段,缺乏监督机制和有效的执行措施,政府应积极加快管理机构和执行机构的建设,才能确保我国知识产权体系的有效运行。与此同时,对相关管理人员和审查人员进行专业培训,提高对我国企业和公民知识产权保护意识和法制意识也能有效减少侵权行为的发生。

(三)采取行业性政策保护知识产权

从行业性角度来看,对于高新技术行业政府应全方位提升知识产权保护水平,吸引FDI流入;而对于一些标准和劳动密集型的低技术行业则可采取适度保护政策,既能吸引外商直接投资,又能减少技术模仿成本和发挥FDI的外溢效应。

保护知识产权的作用受多种潜在因素限制,对不同部门、行业的相关程度也存在差异,在一定情况下限制着跨国公司的投资规模。因此,我国政府和企业要在充分权衡成本和收益基础上,制定合理化的应对战略来吸引有利的外商投资。

[1]Root,F.Entrystrategies for international markets.Lexington books.Shane,s.The effect of national culture on the choice between licensing and direct foreign investment[J].Stractegic management Journal,1994,15(8):627-642.

[2]KimW.C,HwangP.Global Strategyand multinationals entry modechoice [J].Journal of International Business Studies,1992,23(1):29-53.

[3]Eric W K,Tsang.Influences on foreign ownership level and entry mode choice inVietnam[J].International Business Review,2003(14):441-463.

[4]Mudambi R,Mudambi S.M.Diversification and market entry choices in thecontext of direct investment[J].International Business Review,2012(11):35-55.

[5]Hennart J F.The transaction costs theory of joint ventures:An emp irical study of Japanese subsidiaries in the United States[J].Management Science,2008(37):483-497.

[6]张一弛,欧怡,2010.企业国际化的市场进入模式研究述评[J].经济科学(4):11-19.

[7]RT Rapp,RP Rozek.Benefits and costs of intellectual propertyprotection indeveloping countries[J].National Economic Research,1990.

[8]Ginarte,J.C,Park,W.Determinants of patent rights:A cross-national study[J].Research Policy,1997,26:283-301.

[9]韩玉雄,李怀祖,2005.关于中国知识产权保护水平的定量分析[J].科学学研(3):377-382.

[10]Lei Yang.Keith E.Maskus.Intellectual property rights,technology transfer andexports in developing countries[J].Journal of Development Economics,2008(12):321-337.

[11]陈军才,2010.知识产权对外贸和社会经济发展影响的实证分析[J].天津商学院学报(3):22-26.

[12]Lee J.Y.,Mansfield E.Intellectual Property Protection and U.S. Foreign Direct Investment[J].Review of Economics and Statistics,2006,78:181-186.

[13]Gaisford,J.D.,R.S.Richardson.The TRIPS Disagreement Shoud GATT Traditions Have Been Abandoned?[J].The Estey Centre of International Law and Trade Policy,2010,1:137-169.

[14]杨全发,韩樱,2006.知识产权保护与跨国公司对外直接投资策略[J].经济研究(4):28-89.

[15]Branstetter L G,Fisman R,Foley C F.Do stronger intellectual property rights increase international technology transfer?Empirical evidence from US firm-level panel data[J].The Quarterly Journal of Economics,2006,121(1):321-349.

[16]李婷.论特许经营中的知识产权保护及其法律规制[D].西北大学,2013.

[17]朱树林.我国知识产权保护、出口商品结构与全要素生产率研究[D].湖南大学,2013.

[18]张雅兰,翟宣宣,周菁,2012.中国企业对外贸易知识产权摩擦分析[J].中国外资(12):31-32.

[19]刘建民,2012.完善行业协会应对国际贸易争端机制研究——以上海行业协会为例[J].上海商学院学报(2):57-64.

[20]王阿咪,陆璇,2011.我国面临国际贸易摩擦加剧的原因及其对策分析[J].中国商贸(36):196-197.

[21]杨震宁,李东红,2010.政府监管,鳗鱼效应与知识产权管理:企业创新绩效的提升[J].中国管理科学(6):178-184.

[22]代中强,2010.实际知识产权保护、模仿创新与自主创新[J].经济评论(6):85-97.

[23]庄子银,2009.知识产权、市场结构、模仿和创新[J].经济研究(11):95-104.

(责任编辑:D 校对:T)

F276.7

A

1004-2768(2016)09-0136-05

2016-06-02

严莉(1992-),女,浙江宁波人,杭州电子科技大学经济学院硕士研究生,研究方向:国际贸易。