破石而生的英雄

——关于“禹生石纽”神话传说的考察

2016-12-19刘惠萍

刘惠萍

(台湾东华大学 中国语文学系,台湾 花莲 97401)

破石而生的英雄

——关于“禹生石纽”神话传说的考察

刘惠萍

(台湾东华大学 中国语文学系,台湾 花莲 97401)

以“禹生石纽”的神话传说为主要考察对象,并结合传世文献与出土文献中所保留的与禹出生相关的材料,发现过去的研究者因多将“石纽”视为地名,致相关的研究多陷于地望的考据及争执。然若仔细梳理先秦两汉时期“禹生石纽”的记载,可知此说最早见于扬雄的《蜀王本纪》。“禹生石纽”之说,可能是“禹生于石”此一神话传说的变形与置换,其产生的背景则与原始初民相信石头可以生人有关。而此说之所以会渐演变为“禹生石纽”,则又与神话的理性化、历史化,以及禹的传说渐渐倾向于人王有关。

禹生石纽;禹生于石;禹母吞薏苡;伯禹愎鲧

禹,或称大禹、伯禹、夏禹或帝禹。在先秦两汉史籍中,多将其与尧、舜、商汤、周文王、武王及周公并列,将他们视为上古圣王的代表。他除了是中国第一个王朝——夏王朝的开创者外,更是泽及当世、功垂后代的治水英雄。

在历代文献记载中,与大禹相关的事迹不少。他除了是家喻户晓的“三过家门而不入”的治水英雄外,还得到舜帝禅让的王位。相传他在治理完洪水后,又划定中国版图为九州,征有苗、铸九鼎以传后世。一方面,自春秋战国以来,不同政权对古史系统的建构,以及诸子百家及各学派的尊古贱今、托古以自重,使得禹成了一位虚实参半的神话传说人物;另一方面,禹后来也被塑造成上古圣王的代表,在中国传统的历史记载中,更拥有至高无上的地位,因此,民间也流传有不少禹的神话、传说,其中包括伯禹愎鲧、禹生于石,以及遇九尾狐娶涂山氏之女、妻化为石而生启等各种说法,而在中国各处,也有不少关于禹的遗迹和传闻。*如安徽怀远县境内有禹墟和禹王宫,陕西韩城县有禹门,山西河津县城有禹门口,山西夏县中条山麓有禹王城址,河南开封市郊有禹王台,山东禹县城内有禹王锁蛟井,四川汶川、北川都有石纽村和大禹庙,浙江绍兴会稽山有大禹陵和禹穴,湖北武汉龟山东端有禹功矶,湖南长沙岳麓山巅有禹王碑,而河南洛阳更有大禹开凿龙门的传说等。

从相关的文献记载可以发现,禹从出生到接受舜的禅让,过程皆颇为神异。关于他的生平事迹,晋人皇甫谧《帝王世纪》载:

像这种上古圣王有奇迹性的诞生、超人性的长相特征,以及受到天命继承王位,并为人民带来许多福祉等叙述,经常是中国古代典籍将古代帝王圣王化的常见公式。然而,历代典籍文献对于禹的出生、受命的诸多记载,确实神异。明人归有光即曾以为“学者言禹事尤奇怪”。他说:

大抵上古久远,故作者不经之论多托之。而学者言禹事尤奇怪,羽渊之龙纪其父,石纽之生本其初,台桑之合著其配,观河伯而受括地,见六子而获玉匮,得黑书于临朐,馯弰字于浊水,桐栢有鬼神之书,宛委出五符之要,秦薮著阳行之迹,应龙有尾画之诡。其荒唐不根,甚矣。而屈子犹勤其问,郭璞直信其真,不知洪范锡禹九畴,禹乃取其阴阳之数,自一至九之序耳,岂实有神人为之手授乎?*参见归有光:《震川集》卷别二下《应制策·浙省策问对》,收入《景印摛藻堂四库全书荟要》,台北世界书局1963年据摛藻堂本影印,第494页。

而在各种“荒唐不根”的禹的神异事迹及传说中,杨宽先生曾以为:“禹之传说,最怪者莫若生于石之说。”[1](P360)固然,1923年顾颉刚发表了《与钱玄同先生论古史书》一文,以为禹的名号含有“虫”字,因而提出“禹为动物,出于九鼎”,“禹”只是钟鼎铭文中的一种虫纹符号的说法,*顾颉刚此文从《说文》中“禹”的释义“虫也。从厹,象形”以及“灺,兽足蹂地也”出发,推测“以虫而有足蹂地,大约是蜥蜴之类。我以为禹或是九鼎上铸的一种动物,当时铸鼎象物,奇怪的形状一定很多,禹是鼎上动物的最有力者;或者有敷土的样子,所以就算他是开天辟地的人”。此说后来又被人们简说成“禹是一条虫”,并传遍当时的史学界。1923年下半年,顾颉刚再作长文《讨论古史答刘、胡二先生》,讨论关于禹的天神性、禹和夏的关系、尧舜禹的关系是如何形成的等问题,继续为自己的学说进行辩护。该文虽已放弃了禹“出于九鼎”之说,但仍坚持“禹为动物”的主张。文中更列举了九项理由,提出了“禹是南方民族神话中的人物”的假定。参见顾颉刚:《与钱玄同先生论古史书》,《古史辨》(第1册)(中),上海古籍出版社1982年版,第63页;顾颉刚:《讨论古史答刘、胡二先生》,《古史辨》(第1册)(中),上海古籍出版社1982年版,第105~150页。1937年,顾氏又撰《九州之戎与戎禹》一文,文中则又放弃了“禹是南方民族神话中的人物”这一假定,提出禹的传说产生于西方戎族。禹原为戎的宗神,随着九州、四岳的扩大演化为全土共戴的神禹,更演化为三代之首君。参见《古史辨》(第7册)(下),上海古籍出版社1982年版,第117~142页。使得人们对于历史上是否真有禹这个人提出了许多质疑。*顾氏之文后,“古史辨”派学者对顾颉刚的禹传说研究纷纷撰文响应,如丁文江《论禹治水说不可信书》、胡适《论帝天及九鼎书》、钱玄同《论说文及壁中古文经书》等文。此外,如杨宽的《中国上古史导论》第14篇《禹、句龙与夏后、后土》则对禹与句龙、禹生于石与娶涂山女之说、禹征有苗等进行了研究,认为鲧是东夷的神,禹是西夷的神。参见《古史辨》(第7册)(上),上海古籍出版社1982年版,第353~365页。而丁山的《禹平水土本事考》则对禹的诸多事迹进行了考辨,但多把这些传说还原为神话。参见丁山:《古代神话与民族》,商务印书馆2005年版,第179~217页。但与禹相关的神话传说产生之时代,可能已颇为古远,其后又经春秋战国时期诸子百家的托古造作、藉以宣说,尤其是战国以来,禹又被尊奉为上古三王之首,而相关传说渐成为一种意识形态的话语,且可能已被赋予了更多政治和伦理的意涵与功能。因此,或未必完全可信。

但早在1925年,王国维于清华国学研究院提倡“二重证据法”时已指出,春秋时代秦国的秦公簋和齐国的叔夷钟上即已提及大禹的故事,可知至晚在春秋时期,东、西两个大国都承认有夏朝及禹。此外,郭沫若在1929年所作《中国古代社会研究》附录“夏禹的问题”中也认为:

禹与夏就文献中所见者确有关系,此必为夏民族之传说人物,可无疑。又夏民族与匈奴族有近亲之关系,当为中原之先住民族,此事于将来大规模的地底发掘上可望得到实物上的证据。[2](P296)

1959年,当徐旭生亲自前往豫西对传说中的夏墟进行考察后,也进一步地肯定了禹相关传说的可信性。[3]近年来,更由于新发现的西周青铜器遂公甦内底铭文中首句“天命禹敷土,随山浚川,乃差地设征”*遂公甦,又名豳公甦、燹公甦,因甦内底有铭文10行共计98字,铭文中有“遂公”两字,故称“遂公甦”。遂公是西周时遂国(今山东宁阳西北)的国君,鲁庄公十三年(公元前681年)遂国被齐国所灭。遂公甦是2002年春天北京保利艺术博物馆专家在海外文物市场上偶然发现的,现藏于北京保利艺术博物馆。铭文中首句曰“天命禹敷土,随山浚川,乃差地设征”与《尚书·禹贡》“禹敷土,随山刊木,奠高山大川”相似,这使得学者开始重新考虑以前被视为伪书的《禹贡》的价值。同时,遂公甦的发现也说明,大禹治水的传说至少在西周就已经开始流行了,这对中国上古史的研究有很大的意义。但也由于这件青铜器不是在考古发掘中发现的,而是由北京保利艺术博物馆专家在海外文物市场上发现的,故其真伪一直为学界所怀疑。相关铭文内容参见李学勤:《遂公甦与大禹治水传说》,载《中国社会科学院院报》2003年1月23日。与《尚书·禹贡》的“禹敷土,随山刊木,奠高山大川”内容相似,而使得禹的问题再一次成为学者们关注的焦点之一,并有不少学者主张:至迟在西周中期,大禹治水的传说已很流行。*参见李学勤:《遂公甦与大禹治水传说》,载《中国社会科学院院报》2003年1月23日;罗琨:《燹公甦铭与大禹治水的文献记载》,载饶宗颐主编《华学》第六辑,紫禁城出版社2003年版,第15~25页。因而也证明了先秦两汉文献中关于禹的相关记载,可能未必为春秋战国时期诸子百家的“托古”。

而在禹的各种传说中,历来学者对于“禹生石纽”之说也有许多不同的看法。早在抗战时期,海内学人汇集四川,对巴蜀地区的历史文化产生了极大的兴趣,并投注了不小的热情。由于《史记》、《新语》等西汉文献中多曾提及“禹生西羌”或“禹兴于西羌”,因而“禹生石纽”的问题也成为学术讨论的热点之一。当时,在卫聚贤所主编的《说文月刊》1~4卷上,即发表了一系列讨论文章。其中,有不少学者主张石纽即在今四川的汶川,并因此促成了于右任、卫聚贤、冯汉骥等诸位先生亲自到汶川地区进行考察访问,卫氏事后更为此行写了一篇《石纽探访记》。*参见卫聚贤:《石纽探访记》,载《说文月刊》第2卷合订本(1940年)。而近年来,三峡考古队更在重庆东北部的云阳县发现东汉熹平二年(公元173年)所刻《汉巴郡朐忍令景云碑》,碑文中也有“先人伯沇,匪志慷慨,术禹石纽,汶川之会”之语。*关于碑文中的“术禹石纽,汶川之会”二句,盖“术”有遵循、效仿之意。《尚书·夏书·五子之歌》有“述大禹之戒以作歌”一句,孔安国《传》以为:“述,循也。”至于“会”,即会盟之意,按《尚书·大禹谟》载:“禹乃会群后。”“汶川之会”一句应指大禹于汶川会盟。相关内容肯定了“禹生石纽”说的古老性质,更间接证明了禹与汶川之间的关系。

然由于禹的出生地,实关系着“夏”这个古老氏族的起源地及族属之考订,故是治禹之神话传说者,更是夏史之研究者所特别关注的问题。缘此,不少研究者或从如石纽、石泉、刳儿坪等与“禹生石纽”说有关的名词来求本推原,或有以为是地名者,或有以为是乡名者,亦有以为是林名、山名和邑名者。[4]此外,有研究者从语义学的角度将“石纽”解释为:“因有两块巨石,石尖纽结为一曰石纽。”*对四川北川县石纽的界定,参见钟利戡、王清贵:《大禹史料汇集》,巴蜀书社1991年版。也有研究者从人类学的角度进行考索,认为“石纽”是生殖崇拜、夏的图腾等。*参见何星亮:《图腾与中国文化》,江苏人民出版社2008年版,第78页;罗建新:《古蜀石崇拜的文化内涵》,载《长安大学学报》(社会科学版)2008年第1期;曹春茹:《中国古代神话中石头的生殖崇拜》,载《古典文学研究》2006年第8期。众说纷纭,莫衷一是。

综观近一世纪学界对禹的研究,相关成果不可谓不丰富,而涉及的面向也堪称广泛。近年来,考古材料的陆续出土和人类学知识的累积,为我们正确认识中国古代神话传说史料价值提供了更多的可能性,也开启了许多不同的新视野。因此,本文拟结合传世文献与出土文献中所保留的“禹生石纽”材料,以及与大禹出生相关的神话传说记载,考察“禹生石纽”神话传说的原始意涵。并试图从与禹出生有关的各种神话传说中梳理出它们之间的关系,以及各自所代表的不同人类发展进程,希望能藉此突显“禹生石纽”说在中国古代神话研究上的意义与价值。

一、关于“禹生石纽”的神话传说

关于“禹生石纽”的说法,据《史记集解》引晋人皇甫谧之说以为:“孟子称禹生石纽,西夷人也。传曰:‘禹生自西羌’是也。”[5](P537)在这里,皇甫谧谓“孟子称”,现存的《孟子》里,却没有这两句。

而在今可知见的文献中,最早关于“禹生石纽”的记载则为《史记·夏本纪》张守节《正义》引扬雄的《蜀王本纪》“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽,其地名痢儿畔。禹母吞珠孕禹,坼副而生于涂山”的记载。另在较晚的《绎史》卷11,则引有西汉纬书《遁甲开山图》所记:“古有大禹,……洪水既盛,人民垫溺。大禹念之,乃化生石纽山泉。女狄暮汲水,得石子如珠,爱而吞之,有娠,十四月生子。及长,能知泉源,代父鲧理洪水。”古本《竹书纪年》则说:“帝禹有夏氏,母曰修己,出行,见流星贯昴,梦接意感,既而吞神珠。修己背剖,而生禹于石纽。”以上记载都提到了“禹生石纽”,但皆未具体说明石纽所指为何。

而大概到了东汉以后,在《吴越春秋·越王无余外传》中则出现了“禹……家于西羌,地曰石纽”这样的说法,石纽至此时已成了地名。另如《华阳国志》则说:“石纽,古汶山郡也。崇伯得有莘氏女,治水行天下,而生禹于石纽刳儿坪。”而在《三国志》卷38《秦宓传》中则记有这样一则故实:

秦宓,字子敕,广汉绵竹人也。……曰:“愿明府勿以仲父之言,假于小草,民请为明府陈其本纪:蜀有汶阜之山,江出其腹,帝以会昌,神以建福,故能沃野千里。淮、济四渎,江为其首,此其一也。禹生石纽,今之汶山郡是也。昔尧遭洪水,鲧所不治,禹疏江决河,东注于海,为民除害。生民已来,功莫先者,此其二也。”

由于石纽后来成了禹的出生地,因此,自汉代以来,即引起许多史传及地理志书写者的引用与关注。近年来,在“文化搭台、经济唱戏”的口号下,观光业成为一项重要的地方经济来源,更出现了所谓大禹出生地之争。

首先,在《华阳国志》及《三国志·秦宓传》中都说:“石纽,古汶山郡也。”“禹生石纽,今之汶山郡是也。”皆以为石纽在汶山郡。据唐人顾胤《括地志》载:“禹生在茂州汶川县石纽山,其地去石泉数百里。”“茂州汶川县石纽山在县西七十三里。”可知石纽应在四川省汶川县。

但《唐书·地理志》载:“茂州石泉县治有石纽山。石泉今属龙安府,山下有大禹庙,相传禹以六月六日生此。”因此,石泉亦成了追索禹出生地的另一重要线索。唐贞观八年(公元634年)析北川县地置石泉县,隶茂州。1938年,考古学者冯汉骥特别深入松潘、理番、茂县、汶川等地区,进行了三个月的民族考察及考古调查和发掘,并结合文献记载写成了《禹生石纽辨》一文,文中否认大禹出生在四川汶川县的说法,认为石纽应在石泉县,即今日的四川省北川县。*参见冯汉骥:《禹生石纽辨》,载《说文月刊》1944年第4卷合刊本。该文后收入《川大史学·冯汉骥卷》,四川大学出版社2006年版。另如谢兴鹏的《禹生北川信有征》等文,亦赞成“北川”说。

然又由于谯周在《蜀本纪》中说:“禹本汶山广柔县人也,生于石纽。”《水经注·沫水》则记有:“(广柔)县有石纽乡,禹所生也。”而按《元和郡县志》所记“广柔故县,在县西七十二里”,相当于今理县东北通化乡附近。因此,也有不少人主张石纽应在四川阿坝州的理县。

扬雄的《蜀王本纪》中还提到禹生于石纽,“其地名痢儿畔”,而《华阳国志》中说禹母有莘氏女,“生禹于石纽刳儿坪”。因此,痢儿畔、刳儿坪也成了考索石纽所在的重要线索之一。宋罗泌《路史·后纪·夏侯氏》考证,“禹生于僰道之石纽乡,所谓刳儿坪者。”而明陈士元的《名疑·卷一》也说:“禹生于僰道之石纽乡刳儿坪,世传修己坼胸生禹,世本《淮南子》,俱云禹生而母化为石。”古僰道在今川南宜宾一带。然而,由于《蜀王本纪》、《蜀本纪》、《元和郡县图志》诸书都说“禹生于石纽,其地名刳儿坪”,按理刳儿坪应与石纽在同一处。故清人李锡书在所撰《汶志纪略》中,将刳儿坪与广柔县连在一起,以为“广柔废县在(汶川)旧县城西南七十二里之大邑坪”,而石纽山刳儿坪“在县南十里飞沙关上里许”。因此,今汶川县绵镇高店村飞沙关上,还曾建有供人凭吊的禹庙、洗儿池、禹穴、圣母祠、圣母塔、禹迹石纹等以及许多石刻。至今庙宇虽已不在,但经风雨剥蚀而存的石刻,仍可说明当年的辉煌。

综上可知,由于文献记载的纷歧,特别是因汶山郡乃汉武帝征服西南夷后所置,包括今汶川县、茂县、理县、北川羌族自治县及都江堰市的部分地方,而古汶山郡或广柔县又历经西汉、东汉、蜀汉、西晋、成汉、东晋等六朝逾五百余年的历史演变,其隶属、界域也时有变迁,因此,今汶川、茂县、理县、北川各县自古以来皆有石纽、刳儿坪等丰富的禹迹和传说,也都有“石纽”或“石纽山”的题刻,*综合以上历史文献和地方志,今石纽地望大致有四说:一、北川羌族自治县禹里乡石纽山所在之处村名为“石纽”,从古至今一直沿用此名;二、汶川县绵镇飞沙关“石纽山”,题刻所在之处村名为高店村;三、理县通化乡“石纽山”,题刻所在之处村名为“汶山村”;四、茂县石鼓乡,虽有石龙对石鼓的民谣和石鼓改石纽的传说,但石鼓村、石鼓乡地名却一直沿用至今。然据四川省社科院禹羌文化研究所李德书等研究者的考证,以上四处题刻又以北川羌族自治县的“石纽”二字题刻,与东汉景云碑“石纽”较为相似,故此题刻年代最早。而其他两处“石纽山”三字题刻显然较晚,基本上可以认定是清代人所题。参见李德书:《北川、汶川、理县、茂县、什邡禹迹考辨》,载《成都理工大学学报》(社会科学版)2008年第2期。对大禹的崇信、祭祀之风亦皆浓厚。四县亦各倡其说,皆自视为神禹乡邦、大禹故里。

此外,罗泌之子罗苹在为《路史》作注时,又引了《十道记》说,秦州也有石纽这个地方。*参见罗泌撰,罗苹注:《路史》卷22引《十道记》,收入《中国野史集成·续编》,巴蜀书社2000年版,第208页。唐秦州在今甘肃天水一带。另也有学者主张石纽在今郑州登封市嵩山一带,因禹是黄帝的玄孙,其父鲧是上古时期居住在崇山(即今嵩山)下夏部族的首领,故又称崇伯鲧。在古代“崇”和“嵩”是相通的,崇山即嵩山,“崇伯”即嵩山一带的首领。*参见徐旭生:《1959年夏豫西调査“夏墟”的初步报告》,载《考古》1959年第11期。另如周原孙的《“禹生石纽”辨析》一文以为“禹生石纽”在四川汶山,是因受汉代蜀人扬雄说法的影响。他认为,从文献记载和豫西、晋南的考古发掘来看,我们有充分的理由认为,夏人的早期活动地不出今河南、山西和陕西东部,禹的生地也当在嵩山一带,而绝不可能在远离夏人活动中心的四川。载《中国大禹文化》2012年第12期。另如马世之《从石纽到阳城——大禹故里浅析》一文,则从河南登封嵩山主峰少室山东麓的马庄、尚庄、张庄、王庄、左庄被称为“一溜石纽屯儿”,其中左庄原名祖家庄,在村北的息壤岗上也有一石纽,而推论此即大禹出生之地的石纽。载《黄河·黄土·黄种人》2016年第4期。

历史上的石纽究竟在何处?目前学界尚有歧义。事实上,关于大禹的出生地,一直就有许多争议。历来学者除提出了四川说外,还有河南说、山东说、山西说、青海说等。*相关讨论可参见杨栋、曹书杰:《大禹传说研究百年回眸》,载《历史文献研究》总第29辑;武越:《川青豫三省多地大禹故里之争一浪高一浪》,载《中国地名》2012年第5期;李沣:《大禹出生山东考》,载《菏泽学院学报》2007年第6期。如钱穆以为:“大抵夏人先起今河南嵩山山脉中,在伊、洛上游,其势力逐次沿伊、洛向东北下游而移殖。一方自河南省西部北渡而达今山西省之南部,东及太行山南端尽头之迤西。又一方面则沿河南岸东下,渐次达于今山东、河北境,遂与东方黄河下游诸民族势力相接触。”[6](P16),(P19)和钱穆一脉相承的徐旭生也认为,要探索夏文化的区域,“第一是河南中部的伊洛平原及其附近,尤其是颍水谷的上游登封禹县地带”[3]。支持此说的还有吴汝祚、徐中舒、邹衡、田昌五、李民、陈旭、李先登等多位先生。因此,实较难根据“石纽”此一线索,论断夏人的发源地及族源所属。而且,天下同名之地颇多,实不宜一一牵合。近年来,蒙默发表了《“禹生石纽”续辨》一文,文中详细论证了石纽的地望,发现仅四川境内叫“石纽”的地方即有7处,且南北东西相距数千里。因此,他认为“禹生石纽”之说“实际上都是没有根据的附会”,“不难看出,这几则禹生石纽的故事,从怀孕到分娩都是不可信据的神话”。[7]

牧儿就这么放羊,一年又一年。牧儿没有了父母亲,姐嫁走了,只有牧儿一个人。起初,牧儿感到自己什么也没有了,好孤单,好可怜。后来,牧儿有了这群羊儿,牧儿感到自己虽然什么也没有,但有这羊儿和牧羊这美好的生活,又感到自己什么都有了。有家乡这美好的山,有家乡的水,他感到幸福极了,牧儿陶醉在自己的生活中。

尤其,当我们仔细梳理先秦到两汉的文献则可发现,“禹生石纽”说实起于扬雄的《蜀王本纪》。而就今可见的文献来看,最早提及禹的出生地的,是西汉初陆贾《新语·术事第二》:“文王生于东夷,大禹出于西羌。”其后,司马迁也在所著《史记·六国年表序》中有“禹兴于西羌”之说,故冯汉骥认为“禹生石纽”说可能源自于“禹兴于西羌”一语,加以《淮南子·修务训》中有“禹生于石”的记载,焦氏《易林》亦有“禹生石夷”的说法,因而便附会成了“禹生石纽”。*冯汉骥认为:西汉之初,既有“禹兴西羌”之说,其后武帝开冉置汶山郡,羌人每来蜀为佣,蜀人对于汶山郡之羌人,知之渐稔。禹既有兴于西羌之说,而汶川有羌人,禹即可以生于汶山郡了,稍微富于想象力者,便可及之。又因《淮南子·修务训》有禹生于石,及焦氏《易林》有禹生石夷的说法,因而又附会到“石纽”了。由此以后,愈传愈真,愈传愈详密了。参见冯汉骥:《禹生石纽辨》,载《说文月刊》1944年第4卷合刊本。该文后收入《川大史学·冯汉骥卷》,四川大学出版社2006年版。

二、“禹生石纽”是“禹生于石”说的演化 ——兼谈石头在造人神话中的作用

承前可知,由于人们多将“石纽”视为地名,因而过去对于“禹生石纽”的研究,多陷于地望的考据及争执。然在先秦两汉的文献记载中,除了有“禹生石纽”的说法外,文献中亦有不少如“禹生于石”、“禹生石坳”、“禹生昆石”之类的记载。如《艺文类聚》卷6所引《随巢子》说:“禹产于石,启生于石。”相传随巢子为战国时墨家之徒,惜其书已佚,尚无法证实此说的真伪。若文献可据,则这可能是目前可见与禹出生相关的时代最早,且较为可靠的记载。除了《随巢子》外,约成书于西汉中期的《淮南子·修务训》中也有“禹生于石”的记载,与《随巢子》的说法相似。此外,在《艺文类聚》卷11也引有《帝王世纪》的说法:“伯禹夏后氏,姒姓也,生于石坳。”其中,“坳”读音与“纽”相近。因此,“禹生石纽”也可能是将“石纽”看作是真正的石头或石头的象征物。

由于“禹生于石”之说可能早于“禹生于石纽”之说,因此,早在1938年,杨宽作《中国上古史导论》一书时,即曾作过这样的推论:“疑石纽石夷之说即由禹生于石之说推演而出也。”[1](P361)此外,孙作云在《中国古代的灵石崇拜》一文中也主张将“禹生于石”和“禹生于石纽”分开讨论,以为前者是指禹化生于石,后者则指“禹生之地名曰石纽或曰石夷。”[8]其实,除了禹的出生与石头有关外,其子启的出生也与石头有关。据《汉书·武帝纪》载,汉武帝至中岳“见夏后启母石”。应劭注云:“启生而母化为石。”而颜师古注则引《淮南子》所记:“启母,涂山氏女也。禹治鸿水,通辕山,化为熊。谓涂山氏曰:‘欲饷,鼓声乃来!’禹跳石,误中鼓,涂山氏往见禹方作熊,惭而去。至嵩高山下,化为石,方生启。禹曰:‘归我子!’石破北方而生启。”提到了涂山氏化石而生启的传说。此外,《山海经·中山经》中也有“又东三十里曰泰室之山……上多美石”之语,郭璞注则以为:“启母化为石而生启,在此山。”又,《穆天子传》中也记有:“天子南游于黄室之山,以观夏后启之所居。”郭璞亦注曰:“疑此言太室之丘嵩高山,启母在此山化为石,而子启亦登仙,故其上有启石也。”一般多认为在今河南省登封市嵩山太室山下有一高约十米的椭圆形大石块,即为相传汉武帝登中岳所见的启母石,当时武帝还曾为此石建立了启母庙。颍川太守朱宠于启母庙前建神道阙,即今所谓“启母阙”。阙上则还有一幅“启母化石”的汉画像,画面为两侍者拱手立在一圆形巨石旁。见图1。*启母阙为启母庙前的神道阙,与太室阙、少室阙并称中岳“东汉三阙”。阙上有两方阙铭,皆在西阙北面。一方为“启母阙铭”,一方为“堂溪典嵩高庙请雨铭”。其中,启母阙铭内容分两部分,前12行为题名,后24行为四言颂辞和仿《楚辞》体裁的赋。阙铭的前一部分回顾中国古代一次触目惊心的特大洪水,鲧因用堵的方法进行治理失败而丧生,禹吸取教训改用疏通河道排洪泄水的方法,终于成功。铭文间隙处及其他石块上有浮雕人物画像、幻术、骑马出行、斗鸡、驯象、吐火、进谒、倒立、饮宴、日御羲和、启母化石、夏禹化熊、郭巨埋儿、月宫、蛟龙穿环、犬逐兔、果下马、蹴鞠、鹤叨鱼、虎扑鹿、孔甲畜龙等历史故事画像70余幅,图版采自河南省博物馆等主编《中岳汉三阙》,文物出版社1990年版,图141。

图1 嵩山启母阙画像

过去有些古史辨派的学者,对于禹、启与石的关系,多根据《淮南子·汜论训》中“禹劳天下,死而为社”的记载,以为石是社的代表物,禹是社神,所以才有“禹生于石”的传说。其中,如顾颉刚与童书业在合著的《鲧禹的传说》一文中说:“禹启父子之生都与石发生关系,这是一件奇巧的事。这大约本是社神的传说吧。”[9](P194)另如杨宽亦以为:“禹之传说……此等怪说之来,疑亦出于社神之神话。”[1](P361)并根据郭沫若的《释祖妣》及孙作云的《中国古代的灵石崇拜》等研究成果,进一步指出:“禹为社神兼高旴神,古皆用石,则禹生于石之说出于社神高旴神之神话明甚。”[1](P361)于省吾则认为:“禹母吞薏苡,启母化石,已经有了悠久的传说与记载,可见夏后氏以薏苡与石为图腾是没有疑问的。”[10]

但禹或启的“生于石”,是否即代表他们是社神,或以石为图腾?

首先,“社”在中国古代典籍的记载中有很多不同的说法,有的认为是神名,有的说成是官名,也有说成是人名者。而按《左传·昭公二十九年》所记:“共工氏有子曰句龙,为后土……后土为社。”另在《礼记·祭法》中也有:“共工氏之霸九州也,其子曰后土,能平九州,故祀以为社。”可知社是共工之子后土也。

至于后土与禹的关系,《山海经·海内经》说:“祝融降处于江水,生共工,共工生术器。术器首方颠,是复土壤,以处江水。共工生后土,后土生噎鸣,噎鸣生岁十有二。洪水滔天。鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊。鲧复生禹。帝乃命禹卒布土以定九州。”可知洪水滔天在后土之子噎鸣之时,故禹应生于后土之后。共工与其子术器、后土能“复土壤,以处江水”,鲧、禹父子亦能平水土,二者在职能上相近,加以《淮南子·泛论训》中有“禹劳天下,死而为社”的记载,而上古多洪水,故各个族群遂将本族的治水英雄推为社神,因而就会有多个因平水土而死的社,未必可以将相关的说法与“禹生于石”之说相连结。

其次,诞生于西方近代人类学的图腾理论,20世纪初伴随着西方学术的全面输入以及中国神话学的诞生,对中国现代神话学产生了深远的影响,但也出现了所谓古史研究中的“泛图腾现象”。[11]近年来,已有不少研究者对于这种言必称图腾的研究方法提出反思。其中,李学勤在为《图说中国图腾》一书作序时,即忧虑地表示:“图腾说是由西方学者创始的。怎样正确对待这一理论,如何以之与中国历史文化的研究相结合,并不是简单的事情。中国是世界上少数有自己独立起源的文明的古国之一,疆域广阔,民族众多,其历史文化应该最能对图腾说作出验证。可是谈图腾的每每是不加思索地接受,不谈图腾的往往没有考虑便拒斥,真正做详细探究的却很少。”[12](P14)*对于图腾理论的质疑,另可参见钟宗宪:《“图腾”理论的运用与神话诠释——以感生神话与变形神话为例》,载《东华汉学》2004年第2期;刘宗迪:《图腾、族群和神话——涂尔干图腾理论述评》,载《民族文学研究》2006年第4期;王守亮:《慎用图腾学说诠释中国古代神话——以禹娶涂山女神话与纬书感生神话为例的考察》,载《青海社会科学》2014年第4期。而从文献的记载来看,禹、启的出生,还有“禹母修己吞薏苡”及“禹化为熊”等说法,使得历来研究者对于夏人的图腾推论,一直有龙说、熊说、薏苡说之争。[13](P340)另如卫聚贤则以为:“夏氏族有以鱼为图腾的部落,按贝加尔湖人尚有以鱼为图腾的遗迹,夏氏族当自贝加尔湖来,以鱼为图腾。”[14](P251)而杨向奎则认为夏以玄鼋为图腾。[15](P18~25)因此,对石是否为夏族的图腾,我们似应更为谨慎地推论。

又从神话发展的阶段来看,生于石和感石而生虽都与石头生人有关,但二者之间仍有差异。从前面的讨论可知,“禹生于石”最原始的意义应是指禹从石头中生出来,是一种将石头视为母体,或将人与物(石头)等同,认为人是可以由自然物生育的观念。对于这种“石头生禹”的说法,刘锡诚认为:

石头生禹的象征含义是,石头是生育婴儿的母亲或母体。这种以石头作为生育婴儿的母亲或母体的观念,是相当古老、相当原始、相当幼稚的,说明这种神话生成之时代,人们至少还没有产生人的出生需要男女交配、受精、妊娠的观念,把人和作为自然物体的石头等同起来,人是可以由自然物生出来的。……毫无疑问,认为石头生人是一种极原始的思维。[16](P33~34)

至于所谓的“感石而生禹”,刘锡诚则以为:“石头感生说的象征含义是,石头是有魂的,假如妇女怀了孕,这是因为有某个‘魂’(通常是等待着转生并在现在准备着诞生的某个祖先的魂)进入了她的身体,这当然又必须以这个妇女与这个魂同属于一个氏族、亚族和图腾为前提。更进一步说,这种观念则把具有生殖功能(当然是氏族始祖的出生)的石头看成是男性神。”[16](P34)可知,所谓的“感石而生禹”说,仍与“禹生于石”不同,它似更接近于将石视为图腾。

至于“禹生于石”与“感石而生禹”二说的差别,刘锡诚也特别强调:

尽管感生说同样也是说明原始先民不懂得生育的本质原因,认为女人受胎是神秘的,女人不需要男性的参与也能受孕、生育,显示了女性的崇高无匹的地位,但这种观念也向我们展示了,原始先民毕竟已经能够把人与物区分开,而且懂得有某个“魂”——石珠——进入了女人的身体,从而转生为有形貌和血肉的人(氏族始祖)。[16](P34)

故相较于“禹生于石”这类说法,禹母修己“感石而生禹”的说法,出现的可能较晚。由此亦可推测,“禹生于石”之说,也应比以石为图腾或禹是社神的观念,更为原始且古老。

事实上,以为石头能生人的神话,普遍存在于世界上许多民族的原始神话中。如罗马神话中的光明之神密特拉(Mitras)生于岩石;而在北欧斯堪的纳维亚的神话中,大母牛从岩石中舔食出了阿萨神族(Aesir)的祖先布利(Buri),而北欧神话中的主神奥丁、雷神索尔等都是布利的嫡系子孙。

同样的,在中国的鄂伦春族、满族,及彝族、壮族等族群中,也都有石生人神话,且亦多与始祖诞生的神话有关。如壮族的创世史诗《布洛陀》中便叙述,在太古洪荒时代,大地一片荒凉,什么东西都没有,突然一天从天上掉下来一颗大石蛋,落在河滩里,被太阳晒了99天,石蛋裂开,生出三兄弟。老三上天,成了雷神;老二下海成了龙王,统治着海洋;老三留在了地上,成为壮族的祖先,他创造了世界和人类。[17](P1)

另如在台湾的南岛族群中,也有不少族群有石生人神话。如泛泰雅族群的创生神话大致可分成三个系统:第一个是为巨石Pinsebukan裂开所生,第二个则为大霸尖山上的巨石Papak-waqu所生,最后一个则是万大北溪上游白石山Bunobon上的老树根所生。这三个神话系统都围绕着一颗巨大的岩石。又如南投的瑞岩部落流传的神话传说讲:“相传远古时代,有一颗岩石裂开,走出了二男一女,当中一男又走回岩石里去,剩下一对男女,他们日久生情,成为当地族群的祖先。”[18](P69)Pinsbukan的泰雅语意思为“裂岩”。而若从禹出生之地又名“刳儿坪”来看,“刳儿”就是剖开的意思,可见石纽的本意可能是剖开之处,所剖之物就应是生禹之石了。另如卑南族的创生神话可分为石生的知本系及竹生的南王系二大系统。而阿美族中的“卑南阿美”及“恒春阿美”的始祖创生神话,也是以石生为主题。[18](P247~251)

从以上这些相对较为原始的创生神话来看,从石头裂开而生出来的禹,可能更符合此一神话的原始面貌。由于石头在生活中随处可见,故“在原始人看来,石头总是和孔武有力、旺盛的生命力、丰产富饶、亘古永恒、幸运吉祥连在一起的,于是对石头的最原始崇拜产生了”。[19]在这种思想的支配下,石头也成为一种有生命且可制造生命的东西。但随着人类日益脱离原始思维,“石头生人”的说法开始令人无法接受,相关的情节也在更生动具体的感生神话产生后逐渐消亡,而所遗留的石生元素也开始扭曲变形:或变为“感石而生”,或变为“生于石纽”。于是就出现了像“禹母修己,感石而生禹”,及涂山氏“化石生启”的说法,而石生的过程也被“石纽”的地名代替了。

三、神话历史化下的始祖英雄——以禹的三种诞生神话传说为主

关于禹的出生,除了“禹生石纽”及“禹生于石”外,在先秦两汉文献的记载中,还有“禹母吞薏苡”及“伯禹愎鲧”二说。

按《史记·夏本纪》张守节《正义》引《帝王纪》云:“父鲧妻修己,见流星贯昴,梦接意感,又吞神珠薏苡,胸坼而生禹。”另《史记·五帝本纪》司马贞《索隐》引《礼纬》亦云:“禹母修己吞薏苡而生禹,因姓姒氏。”此外,在《太平御览·皇亲部一》、《续博物志》引《含文嘉》中,也有相同的记载。而《吴越春秋·越王无余外传》中则谓:“鲧娶于有莘氏之女,名曰女嬉,年壮未药,嬉于砥山,得薏苡而吞之,薏苡为人所感,因而妊孕,剖胁而产高密。”由此可知,大禹是因禹母修己吞薏苡而感生。故也有不少研究者主张薏苡是夏的图腾。*如于省吾从文字学的视角进行分析,以为“薏苡之苡从以声,加上形符女旁即以字”,提出夏禹之姒姓就是该字从以孳化而来,据此认为薏苡是夏图腾,并以此说明宗教起源于图腾崇拜。参见于省吾:《略论图腾与宗教起源和夏商图腾》,载《历史研究》1959年第11期。李玄伯则认为:“以之图腾当似荿蛃,因为他系图腾,姒姓皆出自他。”参见李玄伯:《中国古代社会新研》,上海文艺出版社1988年版,第108页。范卫平亦认为薏苡是禹夏族遭受洪水之灾时得以生存、生活、生产、生育的主要的粮食作物,后成为禹夏族的图腾。《诗经》中的荿蛃即薏苡,是禹夏族对尧禹洪荒之时采收薏苡食而得生的历史性采集劳动的追忆表演,也是对薏苡图腾的歌舞崇祀模仿巫术。参见范卫平:《禹夏族的图腾祭祀歌——人类学视野中的〈诗经·荿蛃〉》,载《甘肃高师学报》2000年第6期。孙作云则认为:“夏人在氏族社会时期,是以蛇为图腾的,但在原始农业发展之时,亦即母系氏族社会繁荣期,又以植物车前草为图腾。夏人在原始社会时期,以蛇与车前草为联合图腾。”参见孙作云:《夏人的传说与彩陶纹饰的原始意义及其传播——兼驳“仰韶文化西来说”》,收入氏著《美术考古与民俗研究》,河南大学出版社2003年版,第30页。

屈原的《天问》中则记载了禹出生的另一个神话传说:“永遏在羽山,夫何三年不施?伯禹愎鲧,夫何以变化?”相关的说法《山海经》中也有。按《山海经·海内经》“鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧于羽郊,鲧复生禹”的记载,“复”即“腹”,说禹是自父亲鲧的腹腔生出。另如《归藏·启筮》:“鲧殛死,三岁不腐,副之以吴刀,是用出禹。”[20](P105)则说禹是父亲鲧死后三年尸首未腐、剖开肚子生出来的。

相关神话传说的象征意涵,众说纷纭。或有如前所引,主张薏苡是图腾者;或有以为“伯禹腹鲧”是从母系氏族过渡到父系氏族的“库瓦达制”(Couvode,亦可称“产翁制”)的遗存。*参见萧兵:《“伯禹腹鲧”与库瓦达制》,载《社会科学辑刊》1981年第1期;程德祺:《略谈产翁习俗——兼释“伯禹愎鲧”》,载《固原师专学报》(社会科学版)1982年第3期。然神话学大师乔瑟夫·坎伯(Joseph Campbell,1904~1987)考察西方文明的演化过程发现,在西方,创世神话经历了以下四个阶段的转变:第一阶段,世界由无配偶的女神创生;第二阶段,世界由女神受孕于配偶而创生;第三阶段,世界由一男性战神自一女神身体上打造而成;第四阶段,世界由一男神独力创造。[21](P86)

我们若将前面所列举的关于禹诞生的三种不同的说法与坎伯的西方创世神话经历的四个阶段加以比对,则可发现:“禹生于石”与第一阶段的“世界由无配偶的女神创生”相类;而“修己吞薏苡而生禹”则应属第二阶段的“世界由女神受孕于配偶(图腾物)而创生”;至于“伯禹愎鲧”,则似也印证了第四阶段的“世界由一男神独力创造”说法。由此可见,禹出生的神话,似也有一可循的发展规律,或正如法国神话学者列维·斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss,1908~2009)所说:“相同的或不同的神话从一个社会到另一个社会——有时影响构架,有时影响代码,有时则与神话的寓意有关,但它本身并未消亡。因此,这些变化遵循着一种神话素材的保存原则。”[22](P259)因此,神话并非是一成不变的,即便是同一神话传说人物的诞生说法,有时也会随着时代精神与社会氛围,而调整其传说的重点及核心旨趣。

神话传说的变化也不会因人类发展至文明阶段而停歇,而文化的变迁,往往是通过各种行动者主动选择或被动接受的传承,不断转化融合与再现的结果。故“文化作为一个适应的体系(adaptive systems),面对不同的社会与历史因素之影响,人们往往会根据其既有的集体知识,做出选择性的、修正的决定。”[23](P236)随着历史的演进与发展,禹也和其他古史神话传说人物一样,除了其神奇的出生外,其样貌,受命为帝王,以及成为帝王后的表现,也开始被圣王化。*冷德熙根据对汉代纬书中三皇五帝神话的分析,认为这些纬书在将所谓的上古圣王英雄化的过程中,往往会将这些圣王的生命历程作以下几种常见的类型塑造:圣王奇迹性的诞生(感生说),圣王的超人性特征(异貌说),圣王之天命及其转移(受命与禅让),圣王作为文化英雄的文明业绩。参见冷德熙:《超越神话:纬书政治神话研究》,东方出版社1996年版,第96~134页。如纬书《尚书中候·考河命》中说,禹“虎鼻彪口,两耳参镂,首戴钩钤,胸怀玉斗,文履己,故名文命。长九尺九寸”。禹除了因治水有功,受禅让王位于舜外,更有不少受天命得河图、洛书的说法,如《尚书·洪范》中说:“天与禹,洛出书,神龟负文而出,列于背,有数至于九。禹遂因而第之,以成九类。”此外,禹也有不少文化英雄的文明业绩,据王充《论衡·别通》所载:“禹、益并治洪水,禹主治水,益主记异物,海外山表,无远不至,以所闻见,作《山海经》。”而刘歆也认为《山海经》的成书和大禹治水直接有关。同时,《尚书·禹贡》载:“禹别九州,随山浚川。任土作贡。”后世更多以为禹在治水的过程中,除划分九州外,更将各州的山川方位和走向、土壤性质、物产分布、贡赋的等级和物品等情况,以及进贡经行的路线都记录下来,作成《禹贡》一书。而汉代的纬书《尚书·刑德放》中则又说:“禹长于地理水泉九州,得括象图,故尧以为司空。”禹不仅是上古的治水英雄,更是熟谙天下山川、地理、水文的治世英才。

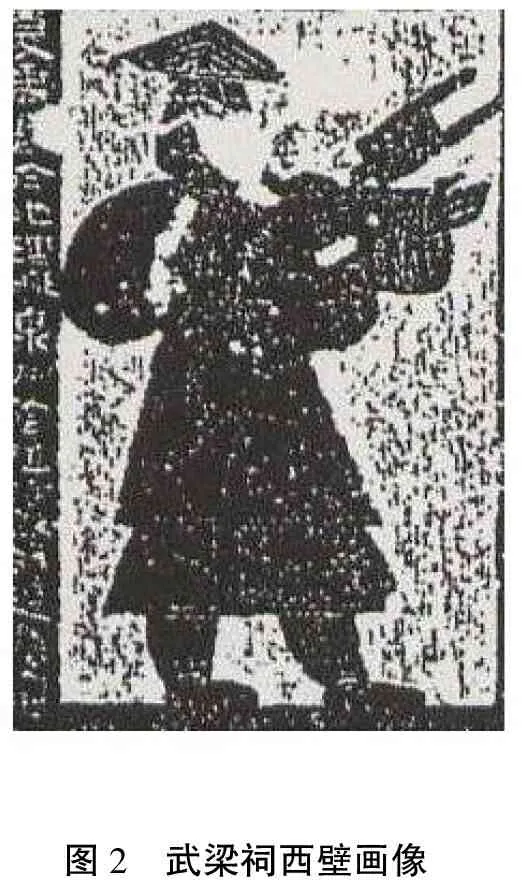

此外,在山东嘉祥武梁祠的西壁也出现有禹的形象的画像。*武梁祠西壁山墙的山尖以下部分和后墙分四栏,刻有人类始祖、先贤帝王、孝子列士及列女等画像,一般研究者认为是代表人间世界的图像。在上古帝王的部分,则刻有伏羲、祝融氏、神农氏、黄帝、帝颛顼、帝喾、帝尧、帝舜、夏禹、夏桀等10位古帝王的画像,禹则位于舜之后。画像中,夏禹并没有戴代表帝王的旒冕,而是戴一个斗笠,左手前伸,右手执翻土的工具——耜,回首而顾。见图2。身旁并有榜题:“夏禹长于地理,脉泉知阴,随时设防,退为肉刑。”赞文的首两句是针对大禹治水之事的描述,后两句则主要在陈述禹的政治策略之变更。《荀子·正论》载:“世俗之为说者曰:治古无肉刑。”而《汉书·刑法志》则以为:“禹承尧舜之后,自以德衰而制肉刑。汤武顺而行之者,以俗薄于唐虞故也。”《荀子·正论》云:“世俗之为说者曰:治古无肉刑。”所谓“治古”,指的是尧、舜太平盛世。由此可见,禹的形象发展到了汉代,更成为进化至法治社会的象征了。

图2 武梁祠西壁画像

对于这样的发展,顾颉刚在《古史辨》中曾对禹的形象及性质作了较全面的描述:西周中期,禹为山川之神,后来有了社稷,又为社神(后土)。其神职全在土地上,故其神迹从全体上说,为铺地,陈列山川,治洪水;从农事上说,为治沟洫,事耕稼。耕稼与后稷的事业混淆,而在事实上必先有了土地然后可兴农事,易引起禹的耕稼先于稷的概念。又同当时神人的界限不甚分清,禹又与周族的祖先并称,故禹的传说渐渐倾向于“人王”方面,而与神话脱离。[24](P114)

总而言之,神话的产生,其实是一种不同阶段文化的反映,并非是原始人类的向壁虚造。茅盾在其《中国神话研究ABC》中曾对中国神话历史化的现象作了极详尽的描述:

最后来了历史家。这些原始的历史家(例如希腊的希罗多德)把神话里的神们都算作古代的帝皇,把那些神话当作历史抄了下来。所以他们也保存神话,他们抄录的时候,说不定也要随手改动几处,然而想来大概不至于很失原样。可是原始的历史家以后来了半开明的历史家,他们捧着这些由神话转变来的史料皱眉头了。他们便放手删削修改,结果成了他们看是尚可示人的历史,但实际上既非真历史,也并且失去了神话。所以他们只是修改真神话,只是消灭神话,中国神话之大部恐是这样的被“秉笔”的“太史公”消灭了去了。*茅盾的《中国神话研究ABC》再版易名《中国神话研究初探》,与《北欧神话ABC》、《神话杂论》收在一起,总名《神话研究》。参见茅盾:《神话研究》,百花文艺出版社1981年版,第143页。

而禹的神话传说及形象,似也循着这样的变化轨迹发展着。或许,“禹生于石”的神话对于那些已逐渐意识到生殖奥秘的“原始的历史家”及“半开明的历史家”来说,实在是太令人“皱眉头”了。因此,在他们的“随手改动”,甚至“放手删削修改”后,便成了“禹生石纽”,而后,“石纽”又成了地名了。

四、结语

经由以上的讨论,我们可以推论,“禹生石纽”说可能是“禹生于石”此一神话传说的变形与置换。而将石头视为母体,或将石头视为具有生殖力的母亲的观念,实是一种非常质朴又原始的观念。当我们对“禹生石纽”相关神话传说的发展脉络作了一番梳理后,我们除了发现,现存的许多神话传说,其背后可能有一漫长而多变的发展过程,未必可完全依据其表面文字而推测其原初意涵外,许多的神话传说,往往也是在旧神话传说瓦解和新神话传说建立中,在不断的解构和建构中,回旋完成的。而旧神话传说的意象,会不断地充实着新神话传说的内容,使得神话传说愈晚出,其意涵就愈丰富。因此,在人类社会逐渐迈入文明世界之后,神话本应渐失去其主宰生活的力量,但有时,就如卡西勒在其《国家的神话》中所说的:“神话的力量不曾真正地被征服过,他一直就在那里,隐身在暗处,伺机而动。”[25](P346)

从前面相关的考察可知,许多的神话传说虽或产生于邈远的原始初民时期,然更多的时候,它“完全是对现存社会和社会作出解释”*参见梵·巴仁:《神话的灵活性》,引凡西纳《口头传说:历史方法论研究》,收入阿兰·邓迪斯编,朝戈金、尹伊、金泽、蒙梓译:《西方神话学论文选》,上海文艺出版社1994年版,第291页。,故神话的发展并非一成不变的,它往往会随着讲述时空的转变及人们理解力的不同,而产生不同的变貌,并被赋予新的内容与意义。

[1]杨宽.禹、句龙与夏后、后土[A].吕思勉,童书业.古史辨(第7册)(上)[C].上海:上海古籍出版社,1982.

[2]郭沫若.中国古代社会研究[M].石家庄:河北教育出版社,2002.

[3]徐旭生.1959年夏豫西调査“夏墟”的初步报告[J].考古,1959(11).

[4]冯广宏.大禹三考[J].四川文物,2001(1).

[5]裴灟.史记集解[M].南京:凤凰出版社,2011.

[6]钱穆.国史大纲[M].北京:商务印书馆,1996.

[7]蒙默.“禹生石纽”续辨[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2010(4).

[8]孙作云.中国古代的灵石崇拜[J].民族杂志,1937(10).

[9]顾颉刚,童书业.鲧禹的传说[A].吕思勉,童书业.古史辨(第7册)(下)[C].上海:上海古籍出版社,1982.

[10]于省吾.略论图腾与宗教起源和夏商图腾[J].历史研究,1959(11).

[11]常金仓.古史研究中的泛图腾论[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),1999(3).

[12]李学勤.图说中国图腾·序[A].王大有,王双有.图说中国图腾[M].北京:人民美术出版社,1998.

[13]何星亮.中国图腾文化[M].北京:中国社会科学出版社,1999.

[14]卫聚贤.古史研究(第三集)[M].上海:商务印书馆,1937.

[15]杨向奎.宗周社会与礼乐文明[M].北京:人民出版社,1992.

[16]刘锡诚,马昌仪.石与石神[M].北京:学苑出版社,1994.

[17]蓝鸿恩.神弓宝剑[M].北京:中国民间文艺出版社,1985.

[18]尹建中.台湾山胞各族传统神话故事与传说文献编纂研究[M].台北:台湾大学文学院人类学系,1994.

[19]仲高.中国石崇拜信仰探究[J].民族艺术,1998(1).

[20]严可均.全上古三代秦汉三国六朝文·全上古三代文[M].北京:中华书局,1991.

[21]Joseph Campbell.The Masks of God[M].New York:The Viking Press,1964.

[22](法)克洛德·列维·斯特劳斯.结构人类学[M].陆晓禾,黄锡光,等,译.北京:文化艺术出版社,1989.

[23]王嵩山.集体知识、信仰与工艺[M].台北:稻香出版社,1999.

[24]顾颉刚.讨论古史答刘、胡二先生[A].顾颉刚.古史辨(第1册)(中)[C].上海:上海古籍出版社,1982.

[25](德)恩斯特·卡西勒.国家的神话[M].黄汉青,陈卫平,译.台北:成均出版社,1983.

特约编辑 孙正国

责任编辑 强 琛 E-mail:qiangchen42@163.com

A Hero to Break a Stone and was Born——Investigation of Myths and Legends of “Yu Gave Birth to Shiniu”

LiuHuiping

(DepartmentofChineselanguageandLiterature,NationalDongHwaUniversity,Hualian,Taiwan97401)

With myths and legends of “Yu Gave Birth to Shiniu” as the main object of investigation,combined with historical literature and materials retained in the unearthed documents and related to Yu’s birth,there are so many past researchers regarded “Shiniu” as a place name that related studies caught in a dispute.However,if carefully combing the record of “Yu Gives Birth to Shiniu” in Qin and Han Dynasties,the earliest record can be seen in Yang Xiong’sKingShu’sTrueStory.The said “Yu Gave Birth to Shiniu” may be the deformation and displacement of “Yu was born in stone”,its background related to the primitive people believe men can be born from stone.The reason why “Yu was born in stone” gradually evolving into “Yu Gave Birth to Shiniu” is related to rationalization and historization of myth and the legend of Yu gradually tend to king.

Yu Gave Birth to Shiniu;Yu was born in stone;Yu’s mother swallow coix;Gun Gave birth to Yu

2016-10-15

“国科会”专题研究计划“图像证/征史:汉画像所见历史人物传说之研究”(NSC100-2410-H-259-048-MY3)

刘惠萍(1967-),女,台湾桃园人,教授,主要从事中国神话、民间文学、民俗学、敦煌学研究。

B932

A

1673-1395 (2016)11-0001-11

编者按:

中国神话学的百年学术史,从多个视角切入,可以发现丰富多样的方法论模型与百家争鸣的学术思想。进入21世纪,神话学研究的多样性与转型特征十分显著。基于此,本刊与中国神话学会商议,自2015年1月起,计划用两年的时间,较为系统、深入地考察当代中国神话学的20位代表学者,每期刊发两篇论文:一篇是代表学者的最新研究成果,一篇是对代表学者神话学研究的综述与批评。期望以代表学者的学术思想来构拟中国神话学的当代形态,思考中国神话学的当代问题与未来走向,建立起古典与未来、传统与现代的本土文化逻辑,进而为中国文化转型的良性发展,贡献中国神话学的理论与智慧。本期特推出刘惠萍教授《破石而生的英雄——关于“禹生石纽”神话传说的考察》及张多博士《古典新诠:刘惠萍的神话文献与图像研究——兼及对神话文献方法的反思》,敬请学界关注并惠赐佳作。