明代乡试冒籍问题探析

2016-12-19牛明铎

■牛明铎

明代乡试冒籍问题探析

■牛明铎

明代各省直乡试冒籍现象比较普遍,其原因既有差异,又有共性。为维护科举录取的地域公平,明廷制定了各种制度和措施对冒籍进行防范和惩治,但仍难以杜绝冒籍,且惩治方式的区别对待也显示了专制主义弊端。时人对冒籍也持有截然不同的态度,有言不必禁者,也有坚决反对者,实质反映了明人对科举公平的不同诉求。

明代;乡试;冒籍

牛明铎,河南师范大学旅游学院副教授,博士。 (河南新乡 453007)

冒籍,即“假冒籍贯”。在我国科举时代,无论唐宋时期的解试,还是明清时期的乡试,一般都要求考生在原籍地报考,若以他处籍贯冒充本处籍贯而应试科举者,称冒籍。明代处于科举制度发展的鼎盛阶段,冒籍更是普遍,对明代政治和社会产生了广泛而深刻的影响。但迄今为止,学界只有少量论著涉及该论题①,而尚无专门的研究成果。笔者不揣谫陋,拟专探之,并就教于学界前辈与同仁。

一、明代不同地区的乡试冒籍及其原因

明代乡试冒籍现象非常普遍,“各省多有冒籍无耻之人”[1](卷三《礼》,P633)。其原因既有差异,又有共同特征。

(一)顺天府乡试冒籍及其原因

顺天府为明代都会之地、宸居之所,也是冒籍的高发区,“凡遇开科,多有诈冒乡贯报作生员”[2](卷一一八,正统九年秋七月丙辰条,P2379)。宣德七年(1432),也即各省直按解额录取实施第三科,顺天府乡试就有“诈冒”乡贯应试者[3](卷九五,宣德七年九月己未条,P2145)。景泰四年 (1453),“顺天举冒籍者十二人”[4](卷一四《京闱冒籍》,P374)。嘉靖、万历年间,顺天府乡试冒籍事件频发:嘉靖二十二年(1543),陆光祚、郑梦纲等十三人冒籍顺天中式被劾奏[5](卷八二《科试考二》,P1573-1574),浙江秀水县人马銮亦因冒籍顺天中式被除名[6](卷一八,P615);嘉靖四十三年,章礼、吕祖望等五人冒籍顺天中式,后经直隶提学御史徐鑛奏准,“革宛平、大兴冒籍诸生五十余人”[7](卷六四,嘉靖四十三年十月己丑条,P4006、P4008);万历十三年(1585),史记纯、冯诗等八名浙江生员冒籍顺天中式[8](卷一四《万历纪·清冒籍》,P572)。直至明末,顺天府乡试依然有冒籍发生,如崇祯三年(1630),高岱等3人冒籍北闱[9](卷二,P35)。

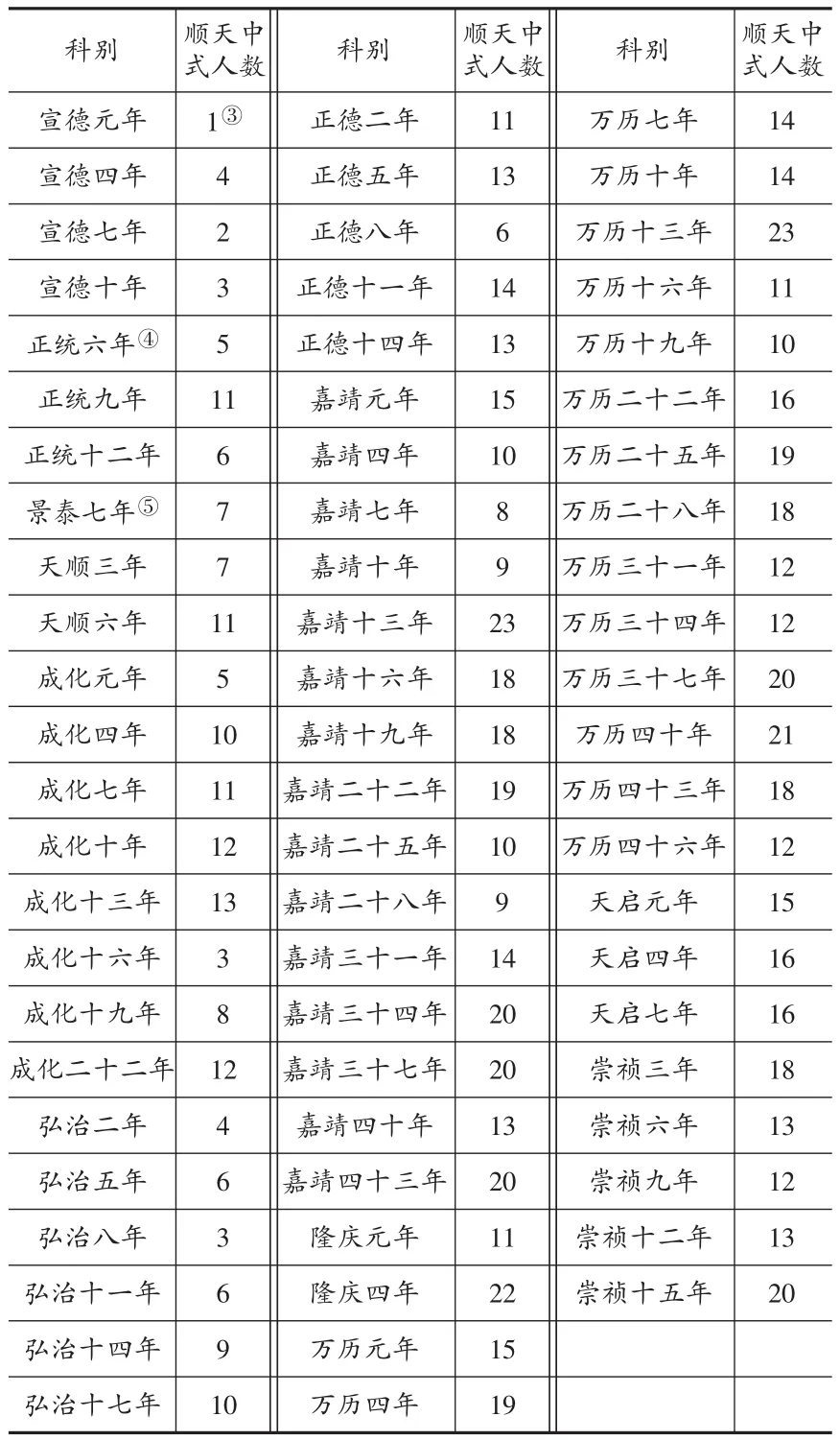

为更直观地反映顺天府乡试严重的冒籍现象,笔者以浙江人在顺天中式人数为例,根据《浙江通志》绘制表1。

由表1可知,自宣德元年丙午科各省直按解额录取始,至崇祯十五年壬午科止,除正统三年(1438)、景泰元年和景泰四年3科不拘额数外,顺天府其余70科乡试中,每科皆有浙江人中式,共892人,科均12.7人。诚然,这些人绝对不会都是冒籍,但其中也一定有冒籍者。如万历十三年顺天府乡试,浙江人中式者23人,其中“胡正道等以二月入都,冒通州籍入学,遂得中式者八人”[5](卷八四《科试考四》,P1593)。

表1 宣德元年至崇祯十五年浙江人顺天中式人数统计表②

顺天府乡试冒籍频发的原因主要有三:其一,北直隶解额高居全国首位[10](P365-372),中式率居全国第二位[10](P349),中式较易;其二,京师“多四海九州之人,人不相识”,故奔竟之徒一遇开科之岁,就“奔走都城寻觅同姓假称宗族、贿嘱无耻、拴通保结,不得府学则谋武学,不得京师则走附近,不得生员则求儒士,百孔营私,冀遂捷径”[11](卷二七九,嘉靖二十二年十月辛巳条,P5441);其三,京官纵容子侄冒籍,如嘉靖二十二年冒籍顺天中式的陆光祚为工部侍郎陆杰从子、毛廷魁为太仆卿毛渠之子、陈策为鸿胪卿陈璋之子[5](卷八二《科试考二》,P1574),万历十三年顺天府乡试冒籍生员史记纯乃“编修史珂子”[5](卷八四《科试考四》,P1593)。诚如万历八年进士伍袁萃所言,“世之冒籍者何多也,则皆父兄之过也”[12](卷五,P265)。

(二)云贵、广西等边远地区乡试冒籍及其原因

明代云南、贵州、广西等省地处边远,文化教育远远落后于内地,故外来冒籍现象多有发生。如成化二年(1466),礼部尚书姚夔奏准,“云南、贵州科举进士……若处人冒籍边方学校岁贡科举者,械系解京治罪”[13](卷七○《修明学政十事》,P190)。说明当时就有其他省直生员冒籍云贵等边远地区参加乡试。嘉靖十六年,贵州独立开科取士,“附以湖广五卫”,不久“又以四川永宁宣抚司学附焉”,“由是四方游食、逋罪生儒,皆冒五卫、永宁籍求试”。[11](卷四二七,嘉靖三十四年十月己卯条,P7388)另外,隆庆四年(1570),福建晋江人李任春⑥冒籍广西中式[14](卷二,隆庆六年六月庚午条,P35);万历十三年,江西人尹新冒籍贵州中式[14](卷一七一,万历十四年二月乙丑条,P3112);天启六年(1626),广西革“平乐、柳州二府冒籍生员周之谟等五十一名回籍,其已中周泰等、已贡周楫等各发回原籍,罚三科”[15](卷七九,天启六年十二月辛丑条,P3806)。

云贵、广西等边远地区乡试冒籍发生的原因主要有二:其一,正德以前,明廷曾规定“学校乏材处,许他县人补充生员,比乃有冒籍入学者”[13](卷七○《建学酌处弟子员》,P175),也即明廷在发展边远地区儒学教育、设法补足生员时,客观上也助长了该地区的冒籍现象。其二,云贵、广西等边远地区“人才寡少”,中式较易,故常被侥幸之徒觊觎,“往往赴彼投充增广生员,诈冒乡贯应试”。[2](卷一七,正统元年五月壬辰条,P346)

(三)其他地区乡试冒籍及其原因

除北直隶和云贵、广西等边远地区外,其他省份也同样存在冒籍问题。如正德二年(1507)福建人廖铠冒河南祥符籍入试,踰年经给事中陈鼎弹劾除名[16](卷一一《督察院右佥都御史王君墓志铭》,P637);成化四年,浙江乐清人章元应,“冒籍应天中式”[4](卷一六《科场·两中乡试》,P412);万历十三年,浙江海盐县人许成名⑦冒籍山东青州府中式[14](卷一七八,万历十四年九月丙午条,P3315);万历十六年,浙江人王国昌冒籍应天中式[14](卷二○三,万历十六年九月甲戌条,P3803);万历三十七年,福建人黄金烛⑧冒籍广东番禺县中式[14](卷四六二,万历三十七年九月乙未条,P8720)。

这些省直乡试冒籍的原因大多也是避难就易。据郭培贵统计,浙江乡试平均中式率为3.67,福建为3.55,应天府为4.01,河南为4.18,广东为4.38,山东为4.42。[10](P349)上述福建廖铠、黄金烛分别冒籍河南、广东,浙江人章元应、王国昌冒籍应天府,浙江许成名冒籍山东,皆因彼处中式率较高,为攫取科举中式后的巨大利益,故不惜远赴他乡、违规犯纪冒籍应试。

总之,自宣德元年各省直按解额录取后,乡试冒籍就非常普遍,其客观原因是分区定额录取制度及各地区之间科举实力的差距;主观原因则是冒籍者趋易避难的侥幸心理。

二、明代乡试冒籍的防范与惩处

明代科举制度中,现籍地应试制度是防范各省直乡试冒籍的基本制度;保结及印卷等制度的功能各有侧重,但客观上对防范乡试冒籍皆有重要作用。一旦事发,明廷对冒籍者也会处以不同程度的惩罚。

(一)明代乡试冒籍的防范

明代乡试中,与各省直按解额录取制度紧密配合的是现籍地应试制度[17](P72-89)。换言之,如果没有维护区域平衡的各省直按解额录取制度,也就无所谓冒籍;为了实现各省直按解额录取制度的目的——维护科举的区域平衡,势必严格要求考生必须在现籍地参加乡试。景泰元年,明廷 “令应试儒士册内原无名籍儒士及赘婿、义男并文武官舍、军校、匠余,悉不许于外郡入试”[18](卷七七《科举·乡试》,P450);景泰四年明令禁止“官员子侄人等于宦所冒籍科举”[2](卷二二六,景泰四年二月壬寅条,P4934);天顺六年(1462),敕谕天下提学官今后不许考生“诈冒乡贯、隐蔽过恶,一概应试”[2](卷三三六,天顺六年春正月庚戌条,P6867-6868);成化三年,榜谕天下学校,“若他处人冒籍边方学校岁贡、科举者,械系解京治罪”[19](卷四○,成化三年三月甲申条,P820);弘治七年(1494)明廷重申各处科举俱不许“外处人冒滥入试”[18](卷七七《科举·科举通例》,P449);万历十六年,敕谕各省监临御史、提学官,“但有冒籍来历不明之人,一概不准送考”[5](卷八四《科试考四》,P1599)。直到明末,明廷仍在强调考生必须在现籍地参加乡试。

保结制度主要是保举品学兼优的生儒参加科举考试,“始以里老邻右之甘结,谓居相近者知之必真;继以师生之互结,谓学同庠者信之必审;又继以司府州县官吏之印结,谓干系重者勘之必严”[20](卷三《学政条陈疏》,P234)。“居相近”、“学同庠”和“干系重”是确保被保生儒信息真实性的必要条件,也是保结制度防范冒籍的天然优势。故随着各省直乡试冒籍现象的产生且日益增多,明廷也将保结制度与现籍地应试制度结合起来:正统九年规定,“各处应试生儒人等从提学官考送”;“在京各衙门吏典、承差人等”参加乡试,要“听本衙门保结”,同时还需要“行原籍勘实”;无论应试生儒,还是吏典、承差,都不许“扶同诈冒”。[18](卷七七《科举·乡试·凡应试》,P450)嘉靖十六年,令今后顺天府“应试儒士,务要查审辨验籍贯明白者,方许保送;其附籍可疑之人,取有同乡正途出身官印信保结,方许应试”[18](卷七七《科举·乡试·凡应试》,P450)。万历十六年,敕谕各省监临御史、提学官要“严督所属提调及儒教官,将应试生儒逐一查核保勘”;如果考生冒籍,为之作保的邻里、生员要“坐赃,究问如律”;负责勘验的有司官员则要被“参奏罚治”。[5](卷八四《科试考四》,P1599)

明代科举考试前的印卷制度中确认考生信息环节,也对冒籍有着一定的防范作用。印卷制度不仅要确认考生自备试卷是否符合标准,还要确认考生籍贯、三代及所习本《经》等信息。和保结程序一样,考生自备试卷也是按规定日期在吏员监督下“挨里顺甲”向县衙投递[21](卷四《清均地土》,P315),然后逐级呈送的。印卷官只有检查考生试卷符合标准,卷首考生信息与保结信息相符时才会用印钤记。

上述制度的实施确实对防范乡试冒籍起到了重要作用。成化间,“有一江西人王姓者,曾到云南要冒籍报名科举”,为有司所不容。[22](卷三《处置边务奏状》,P493)万历间,浙江余姚人孙时泰“冒籍顺天武清县入学,充增广生员,为武清县不容乡试”[23](卷四《献俘疏》,P409)。但其间亦有因惜才而纵容冒籍的,如景泰元年乡试,会稽县以曹谦“辽左籍”而不容,但督学知其才,“遂留应试,登浙江乡荐书”[24](卷三《中宪大夫广东高州府知府裕庵曹公行状》,P885)。

(二)明代乡试冒籍的惩治

景泰四年,礼部祠祭司主事周骙劾奏顺天府乡试取中举人尹诚、汪谐等十二人皆系冒籍,“俱下锦衣卫狱鞫罪,终身不录用”。但周骙没有认识到,设科取士不仅是为国家选拔治国安邦之才,更是牢笼天下士子、巩固全国统治的一种手段。故礼科都给事中张轼等奏,“立法不可以不严,待人不可以不恕,贵乎张弛得宜,而轻重适均也”,认为尹诚等既已问罪,不许会试,“固为当矣,至若终身不许录用,则将终为罹罪之人,竟无自新之路,待人无乃未恕乎”?景泰帝也意识到这点,遂“敕礼部通查此等冒籍之人,已经问发者,给引照回原籍;如过开科乡试,仍许本地入场”。[2](卷二四○,景泰五年夏四月癸卯,P5234)后汪谐“复举浙江乡试,登天顺四年进士”[25](卷八,P11);罗崇岳亦被“诏充原籍学生,至丙子复领江西乡试三十九名,丁丑进士二甲第四名”[26](卷五《景泰四年癸酉科解元》,P101)。也即,从该科开始,明代对冒籍考生的处罚一般就是革斥回籍。如成化四年,浙江乐清人章元应“冒籍应天中式,为言官所发,革回”[4](卷一六《科场·两中乡试》,P412);正德二年廖铠“冒祥符籍入试”,一年后经给事中陈鼎弹劾“除名”[16](卷一一《督察院右佥都御史王君墓志铭》,P637);嘉靖二十二年,郑梦纲、陶大壮等人“俱诈冒籍贯”顺天应试,发回原籍[11](卷二七九,嘉靖二十二年十月辛巳条,P5442);嘉靖四十三年,“黜冒籍陈道箴、吕祖望回籍充附”[27](卷九《科试考上》,P552);隆庆六年,“革广西冒籍举人李任春回籍”[14](卷二,隆庆六年六月庚午,P35); 万历十三年,顺天府“清冒籍中式者胡正道、史记纯、陈邦训、杨日新、董邵、孙唫,发原籍为民”[8](卷一四《万历纪·清冒籍》,P572);万历十六年,“应天贡士王国昌冒籍除名”[7](卷七四,万历十六年九月甲戌条,P4588);万历二十六年,广东冒籍贡士许鸣谷、柯雨江除名[7](卷七八,万历二十六年二月壬戌条,P4807);万历三十七年,革“广东冒籍举人黄金烛回籍”[14](卷四六二,万历三十七年九月乙未条,P8720);天启六年,广西已中举人周泰等人被革斥回籍[15](卷七九,天启六年十二月辛丑条,P3806)。

明代科举对冒籍生儒的处罚一般是斥革回籍,但也有“不问”或“重处”的。如河南扶沟人李梦阳“试河南不第,乃就试陕西”,中弘治五年陕西解元,次年中进士,自然没被问革。[28](卷二《场无解元》,P574)再如嘉靖二十二年“顺天乡试,以冒籍被论者十余人”,“势家孙鑨、陆光祚、毛延魁、陈策”等人“俱得贷”[29](卷四五《选举考》,P688);钱仲实则“送法司逮治”[30](卷三,P546)。另外,嘉靖四十三年给事中辛自修、邓楚望,御史罗元祯“交章摘发顺天科场奸弊冒籍生员章礼等五人”,结果却是“独黜冒籍陈道箴、吕祖望回籍充附”[27](卷九《科试考上》,P551-552),而高中顺天府解元的浙江余姚人章礼却“覆试得留”[4](卷一四《顺天解元》,P373)。万历十三年,“浙人胡正道等以二月入都,冒通州籍入学,遂得中式者八人”,但处罚结果却是胡正道等六人“发原籍为民”,而冯诗、章维宁二人曾“馆主考张一桂家”,上“意在必坐考官”,故将二人“复下法司再从众审究”,于是“尚书舒化、左都御史赵锦、礼刑二科都给事中王三余、顾问会多官廷鞫诗、维宁”,“且各加刑拷具”,最终二人 “各枷号示众,发为民”。[5](卷八四《科试考四》,P1593-1594)当时“讯治既酷,二生被重创”,然后“荷三木穷冬盛寒,皆濒死而苏”[4](卷一四《京闱冒籍》,P374),诚如沈德符所言,“盖自来冒籍受法,未有此严峻其滥及者”[4](卷一六《乙酉京闱冒籍》,P418)。而时隔六年,御史李用中、福建按察司佥事李瑖、吏科给事中杨廷兰及南京礼部主事汤显祖交章劾奏阁臣申时行子申用嘉冒籍浙江[31](卷八《乞肃法纪申公论疏》,P450),婿李世荣冒涿州卫指挥李鹤之籍,改名李鸿,夤缘纳监,中顺天乡试[32](卷一八《权奸植党壅弊欺君乞赐罢斥以清正本疏》,P695)。申时行奏请覆试、并恳乞休,“欲得皇上一语,不碍其子进取”[33](卷一六《论辅臣科臣疏》,P521)。万历帝认为“与自南而北者不同”,申用嘉中式“无私,不必再试”,命申时行“供职如故”[14](卷二三四,万历十九年闰三月丙寅,P4331),同时还“革福建佥事李瑖为民,永不叙用”[14](卷二三八,万历十九年七月丁亥,P4419)。同为冒籍,“冯、章二生被三木于京兆门前,僵冻几死”[4](卷一六《乙酉京闱冒籍》,P418),而申用嘉则因乃“相臣之子”而“得以无恙也”,是“法可行于贫士而不可行于权贵矣”[31](卷八《乞肃法纪申公论疏》,P450)。可见,实际上,冒籍考生“不问”和“重处”的根本原因还是“人治”的结果,是专制主义中央集权空前发展,皇帝拥有至高无上的权力,专断独裁的结果。

明末党争激烈,冒籍考生的处罚问题也卷入其中。如崇祯三年秋,姚希孟典北闱,“时群小侧目,姚公希孟为甚”,故而“借武生冒籍一事”大做文章,由给事中王猷上疏参奏,阁臣温体仁票旨覆试,“金允治以文理粗疏,罚停会试三科”,高岱“不能完篇”、俞世灏卷中有别字而被下狱[9](卷二,P35),“监禁踰年,一审再审,五木屡加,十指几断”,“将来不死于鍜錬,亦死于冻馁”[34](卷二二《黄世兄庆星》,P635),其惩罚严酷程度比万历间冯、章二生有过之而无不及。

三、时人对冒籍的不同态度

对待冒籍,时人也持有不同态度,有言“冒籍不必禁”甚至纵容者,亦有坚决反对冒籍甚至殴打冒籍生儒的。

(一)认为“冒籍不必禁”的言论

明初举子取易避难诈冒乡贯,有司贪图贿赂心照不宣,但到了明中后期,则有人公开表示“冒籍不必禁”。万历间,有人向戏剧家张凤翼谈及冒籍事,“有中式二次复拟问革者”。张凤翼态度非常明确,认为“圣世立贤无方,不应有此”,然后引经据典:“如李斯谓四君皆客之功,则敌国之人,皆可用矣。况堂堂一统,莫非王臣耶?且若乐毅自魏、剧辛自赵、百里奚自虞,亦可以非土著而弃之乎?孔子之齐、之楚,自是道大莫容,非以冒籍间摈也。”[35](卷下,P485)言下之意,不应禁冒籍,以广纳人才。谢肇淛也认为“冒籍之禁”毫无意义,认为“当今大一统之朝,有分土,无分民,何冒之有?即夷虏戎狄,犹当收之,况比邻州县乎?且州县有土著人少而客居多者,一概禁之,将空其国矣”,进而又举例说明,“山东临清,十九皆徽商占籍,商亦籍也。往年一学使苦欲逐之,且有祖父皆预山东乡荐,而子孙不许入试者,尤可笑也。余时为有司理,力争之,始解”。[36](卷一四《事部二》,P412-413)沈德符则认为“外省冒籍诚宜禁”,但顺天府乃“辇毂之下,则四海一家”,且按制135名解额中土著100名、监生30名、流寓及各衙门书算杂流5名,外省人顺天中式不属冒籍。[4](卷一六《乙酉京闱冒籍》,P418)甚至高居明廷最高权力中心的嘉靖帝都认为:“天下皆是我的秀才,何得言冒?”[37](卷七,P235)或可理解明代冒籍何以屡禁不止。

另外,许多明人小说也反映了时人对冒籍的认可和宣扬。如凌濛初《初刻拍案惊奇》中,浙东人张幼谦中湖北乡试第三名,湖北帅府差人一路大肆宣扬到浙东狱中前来报喜,而本地县宰也连连称贺,将张幼谦“上了花红,送上了马,鼓乐前导,送出县门来”[38](卷二九《通闺闼坚心灯火闹囹圄捷报旗铃》,P356-357);《醋葫芦》亦载都飙冒扬州籍中式,也是雇了马匹,唤了乐人,买绢做了彩色旗帐,上写“一色杏花红,十里状元归”字样,乘马自“武林门内,直迎到忠清里、菜市桥、积善坊、宫巷口,凡是旧时交往去处,无不迎遍”[39](卷一五《画行乐假山掩侍女 涉疑心暗鬼现真形》,P203)。

无论是张凤翼、谢肇淛和沈德符等人关于“冒籍不必禁”的言论,还是凌濛初等明代小说家对冒籍的认可,都说明当时社会上有舆论认为科举考试不应该禁止冒籍。但也应清晰地认识到张凤翼等人分别来自当时经济、文化发达且外出冒籍应试最为严重的科举大省南直、福建和浙江。假设他们身处经济、文化落后省份且经常被外来举子冒籍占其本籍解额时,或许就会认为应当甚至严格禁止冒籍。而嘉靖帝的言论在一定程度上反映了,“一切以程文为去取”与分区定额录取一直是明代科举考试的两难选择。

(二)坚决反对冒籍的言行

当然,冒籍属于科场舞弊手段,明代朝野上下大多还是持反对意见的。如针对景泰四年顺天府乡试冒籍事件,礼部祠祭司主事周骙就认为“设科取士当遵国法禁例”,尹诚、汪谐等人皆系冒籍,“于例不该入试”,“欲求事君而先欺君,今日苟图如此,他日居官可知”,坚决奏请景泰帝将他们“明正其罪,以警将来”。[2](卷二三七,景泰五年春正月戊寅,P5173-5174)万历间进士伍袁萃在其《林居漫录》中对河南李君行不允许“子弟请贯开封以便进取”的做法非常赞同,感叹曰:“君行心术如此,可谓诚矣!家教如此,可谓正矣……世之冒籍者何多也?则皆父兄之过也!”[12](卷五,P265)

当外来士子冒籍入学损害土籍士子利益时,为维护自身权利,有检举揭发冒籍者,如万历十四年六月顺天府学生员朱万春疏本上奏该学“冒籍结党、贿卖奸徒等事”[1](卷三《礼》,P635);同年,辽宁都司海州卫儒学生员亦检举揭发生员祝长颐为江西人[40](卷四一《关于海州卫儒学生员告争首贡及检举冒籍的文件》,P361)。有将冒籍生员诉至公堂者,如万历二十八年,西宁县土籍乡绅萧一鸣、苏志可等人赴州衙呈案,以冒籍之罪控诉附籍占夺学额;崇祯十二年,东安县土籍士子呈案控诉冒籍士子“借附生奸,夤缘幸进,通邑子弟郁抑莫申,父老痛心扼腕”[41](P51)。亦有殴打冒籍生员者,如顺天府“青衿有惯攻冒籍之名,犯者往往击死”[42](卷三八《冒籍寇》,P233);陕西邠州,“邻邑士有冒籍入学者,诸生群殴之,几死”[43](卷一六《明故邠州学正王公暨配两赵孺人墓志铭》,P472)。

如果说周骙、伍袁萃等人坚决反对冒籍是因为忠君守法思想,顺天府、海州卫儒学生员检举揭发冒籍者,广东西宁县、东安县士子状告冒籍生员以及顺天府、陕西邠州殴打冒籍者则是为维护自身利益而采取的不同手段。

四、余论

时人对冒籍截然不同的态度,反映的是对科举公平的诉求——“考试公平”还是“区域公平”。作为幅员辽阔的大一统国家,各地区文化教育水平差距很大。如果严格按照统一标准,即“考试公平”取士,必然造成各地区之间中式人数严重失衡。如洪武三十年(1397)会试,“大江以北无登第者”[5](卷八一《科试考一》,P1546);建文二年(1400)至永乐二十二年(1424)9科殿试共录取进士1939人,江西、浙江、南直、福建、湖广和广东6直省就占据了83.65%,计1622人。[17](P381)在此背景下,明仁宗认为“科举之士须南、北兼取”,“累科所选,北人仅得什一,非公天下之道”[44](卷九下,洪熙元年四月庚戌条,P290),于是与杨士奇、蹇义、夏原吉等重臣计议各处额数,惜明仁宗不久去世而未行。宣宗嗣位后,遂奏准行之。[45](卷四六《三朝圣谕录》,P1094)也即,各省直乡试按解额录取及会试分南、北、中卷按比例录取制度是明代科举发展的必然结果。这样“既保证了各地区享有政治资源的相对平衡,又优化了官员队伍和统治集团成员的地域组合,不仅有利于实现各地人才素质特点的互补,而且对巩固统一、增强全国尤其是边远地区对朝廷的凝聚力和促进文化教育相对落后地区的发展,都发挥了重要作用”[10](P443-444)。

国家在考虑科举区域公平的同时,也要考虑相对的考试公平。虽然明廷在制定解额时已经考虑了各省直的科举实力,“两京十二藩各随地产,以差多寡”[46](卷九《清入仕之路》,P130),但依然出现科举实力较弱省份所中进士水平远不及科举强省落第举子的情况。如正统元年会试,江西人萧乐中副榜,授长洲教谕。该科副主考官陈循就认为萧乐文卷之佳,“尤两倍于正榜所取列”[47](卷三《送萧教谕赴长洲序》,P465)。这样一来,轻者会使人放弃举业。如浙江嘉兴人徐弘泽就因浙江乡试竞争激烈而“绝意进取,日翻庄老,哦陶杜诗自适”[48](卷二五《春门徐隐君传》,P587);明末著名文人谭元春舅父魏良翰、魏赞化亦因“习举子业皆不成”而开馆授徒[49](卷一二《三十四舅父墓志铭》,P723);浙江慈溪人张鈇因“再试场屋不第”而“遂弃去”[50](卷一七九《人物六》,P45)。重者则使人步入歧途。如浙江余姚人孙时泰,“冒籍顺天武清县入学,充增广生员”,但参加乡试时,为“武清县不容”,因此“郁郁思乱,客游京师,见四方多故,蓄谋益叵测”,后参加杨应龙叛乱,充当军师,李化龙平播时被擒。[23](卷四《献俘疏》,P409)更有甚者,“有一江西人王姓者,曾到云南要冒籍报名科举”,为有司所不容,“随后其人奔往交阯,受彼伪御史职事,为之运筹画策,提兵巡边”。[22](卷三《处置边务奏状》,P493)冒籍应试不成而参加叛乱甚至投敌,固然是个人素养问题,但也应该引起统治者的足够重视。

另外,对冒籍我们也应辩证地看待。冒籍现象虽非常普遍,但我们也应清醒地认识到在现籍地应试及保结等制度的严密监控下,真正能冒籍成功者应该,也一定是少数的。因为冒籍所必需的条件是在所要冒充籍贯的地区取得合法的户籍、入学,并取得邻里及相关部门的保结。这都是一般人不容易做到的。只有势要之家,或者与势要之家有千丝万缕联系者才能做到。另外,考生所要冒籍地区的官员如果清正廉洁,冒籍也不可能成功。

注释:

①王兴亚:《明代科举舞弊的防范及其查处》,《黄河科技大学学报》2002年第3期;王燕:《明代嘉靖至万历年间的科考弊端及其纷争》,《苏州大学学报》,2002年第3期;沈登苗:《明代双籍进士的分布、流向与明代移民史》,《历史地理》第20辑,2004年;张学强等:《明清“冒籍跨考”现象探析——兼论对解决当代“高考移民”问题的启示》,《高等教育研究》2007年第5期;叶楚炎:《明代科举与通俗小说中的冒籍》,《学术研究》,2011年第12期;刘希伟:《清代科举冒籍研究》,武汉:华中师范大学出版社2012年版,第42-53页;郭培贵:《中国科举制度通史·明代卷》,上海:上海人民出版社2015年版,第72-89页。

②该表依据(清)嵇曾筠等监修、沈翼机等编纂:《浙江通志》(《景印文渊阁四库全书》第522册)统计。

③该科称“北京行部中式一人”。

④正统二年令开科不拘额数(《明会典》卷七七《乡试·凡乡试额数》,第449页上),即正统三年戊午科各省直录取不拘额数。

⑤正统十四年明廷令 “今后只依永乐间不拘额数多寡,务在竞选得人”(《明英宗实录》卷一八六“正统十四年十二月丙辰”,台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第3725页),此令实行于景泰元年庚午、景泰四年癸酉两科。

⑥据(清)郝玉麟等监修、谢道承等编修:《福建通志》卷三八《选举六·明举人》载,李任春为福建晋江人(《景印文渊阁四库全书》,第529册,第233页上)。

⑦据(清)嵇曾筠等监修、沈翼机等编纂:《浙江通志》卷一三九《选举十七·明举人》载,许成名为浙江海盐人(《景印文渊阁四库全书》第522册,第623页下)。

⑧据(清)史澄:光绪《广州府志》卷三九《选举表八》载,黄金烛为福建人(《中国方志丛书》第1号,台北:成文出版社有限公司1966年影印本,第652页上)。

[1](明)周永春.丝纶录[M].四库禁毁书丛刊本:史部第74册.北京:北京出版社,1997.

[2](明)陈文.明英宗实录[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[3](明)杨士奇.明宣宗实录[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[4](明)沈德符.万历野获编[M].北京:中华书局, 1959.

[5](明)王世贞.弇山堂别集[M].北京:中华书局, 1985.

[6](明)徐学谟.世庙识馀录[M].续修四库全书本:第433册.上海:上海古籍出版社,2002.

[7](清)谈迁.国榷[M].北京:中华书局,1958.

[8](明)吕毖.明朝小史[M].四库禁毁书丛刊本:史部第19册.北京:北京出版社,1997.

[9](明)文秉.烈皇小识[M].续修四库全书本:第439册.上海:上海古籍出版社,2002.

[10]郭培贵.明代学校科举与任官制度研究[M].北京:中国大百科全书出版社,2014.

[11](明)张居正.明世宗实录[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[12](明)伍袁萃.林居漫录·多集[M].续修四库全书本:第1172册.上海:上海古籍出版社,2002.

[13](明)俞汝楫.礼部志稿[M].景印文渊阁四库全书本:第598册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[14](明)叶向高.明神宗实录[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[15](明)温体仁.明熹宗实录[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[16](明)崔铣.洹词[M].景印文渊阁四库全书本:第1267册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[17]郭培贵.中国科举制度通史·明代卷[M].上海:上海人民出版社,2015.

[18](明)申时行.万历明会典[M].北京:中华书局, 1989.

[19](明)刘吉.明宪宗实录[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[20](明)沈鲤.亦玉堂稿[M].景印文渊阁四库全书本:第1288册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[21](明)吕坤.实政录[M].续修四库全书本:第753册.上海:上海古籍出版社,2002.

[22](明)王恕.王端毅奏议[M].景印文渊阁四库全书本:第427册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[23](明)李化龙.平播全书[M].续修四库全书本:第434册.上海:上海古籍出版社,2002.

[24](明)季本.季彭山先生文集[M].北京图书馆古籍珍本丛刊本:第106册.北京:北京图书馆出版社,2000.

[25](明)张元忭.馆阁漫录[M].四库全书存目丛书本:史部第259册.济南:齐鲁书社,1997.

[26](明)张弘道.明三元考[M].四库全书存目丛书本:史部第271册.济南:齐鲁书社,1997.

[27](明)王世贞.弇州史料·前集[M].四库禁毁书丛刊本:史部第48册.北京:北京出版社,1997.

[28](清)李调元.制义科琐记[M].续修四库全书本:第829册.上海:上海古籍出版社,2002.

[29](明)王圻.续文献通考[M].四库全书存目丛书本:子部第185册.济南:齐鲁书社,1997.

[30](明)高汝栻.皇明法传录嘉隆纪[M].续修四库全书本:第357册.上海:上海古籍出版社,2002.

[31](明)朱吾弼.皇明留台奏议[M].续修四库全书本:第467册.上海:上海古籍出版社,2002.

[32](明)吴亮.万历疏钞[M].续修四库全书本:第468册.上海:上海古籍出版社,2002.

[33](明)汤显祖.玉茗堂全集[M].续修四库全书本:第1362册.上海:上海古籍出版社,2002.

[34](明)姚希孟.文远集[M].四库禁毁书丛刊本:集部第179册.北京:北京出版社,1997.

[35](明)张凤翼.谭辂[M].续修四库全书本:第1127册.上海:上海古籍出版社,2002.

[36](明)谢肇淛.五杂俎[M].北京:中华书局,1959.

[37](清)程哲.蓉槎蠡说[M].续修四库全书本:第1137册.上海:上海古籍出版社,2002.

[38](明)凌濛初.初刻拍案惊奇[M].天津:天津古籍出版社,2004.

[39](明)西湖伏雌教主.醋葫芦[M].天津:百花文艺出版社,1992.

[40]中国第一历史档案馆,辽宁省档案馆.中国明朝档案汇总:第97册[M].桂林:广西师范大学出版社,2001.

[41]陈文渊,等.明末清初广东政府处理科举移民的措施——以西宁县、连平州为例[J].商丘师范学院学报, 2012,(5).

[42](明)王同轨.耳谈类增[M].续修四库全书本:第1268册.上海:上海古籍出版社,2002.

[43](明)赵南星.赵忠毅公诗文集[M].四库禁毁书丛刊本:集部第68册.北京:北京出版社,1997.

[44](明)杨士奇.明仁宗实录[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[45](明)邓士龙.国朝典故[M].许大龄,王天有,点校.北京:北京大学出版社,1993.

[46](明)丘濬.大学衍义补[M].景印文渊阁四库全书本:第712册.台北:台湾商务印书馆,1986.

[47](明)陈循.芳洲文集[M].续修四库全书本:第1327册.上海:上海古籍出版社,2002.

[48](明)李日华.李太仆恬致堂集[M].四库禁毁书丛刊本:集部第64册.北京:北京出版社,1997.

[49](明)谭元春.谭友夏合集[M].四库全书存目丛书本:集部第191册.济南:齐鲁书社,1997.

[50]浙江通志[M].景印文渊阁四库全书本:第524册.台北:台湾商务印书馆,1986.

【责任编辑:王立霞】

K248

A

1004-518X(2016)04-0116-08