我国草原生态保护建设体系及其市场主体建设研究

2016-12-16王铁梅

摘要:我国拥有4亿hm2草原,是面积最大的陆地生态系统。新中国成立至今,草原先后经历了以生产为主、生产与生态并重以及新时期以生态优先的不同阶段发展理念,形成了由法律法规、工程项目、技术与产业等体系组成的草原生态建设与保护体系,取得一系列生态建设成就。但目前草原生态保护与建设主要依赖于政府为主导的“一元”主体模式,该模式存在着资金投入不足、效益不足、后续生态产业设计不足等问题。2015年9月18日,中央政府提出培育环境治理和生态保护市场主体的改革举措,鼓励市场主体进入生态保护与建设领域,为草原生态保护建设提供了新思路。目前,市场主体在退化草原生态修复中具有巨大前景,市场主体可通过提供生态修复产品进入草原生态修复市场。此外,草原生态产品蕴藏着巨大的经济效益,市场主体将草原生态产品与工业、农业、商业、服务业等行业结合进行产业化经营,可实现草原生态产品的经济转化。为培育草原生态建设与保护市场主体,需在金融政策创新、草原生态产品价格体系建立、生态文明宣传等方面进行配套,并将政府目标与市场主体行为结合。国家提供资金补助,企业完成治理目标,市场主体发展产业,形成草原生态保护建设中的政府+市场的“二元”模式,以实现草原生态经济可持续发展。

关键词:草原生态保护建设体系;草原生态产品;市场主体

草原是我国面积最大的陆地生态系统,面积4亿hm2,占全国国土面积的41.7%,是主要江河的发源地和水源涵养区,生态地位十分重要。加强草原生态保护与建设,是构建国家生态安全屏障的迫切需求,建国至今,我国建立了较完善的草原生态保护与建设体系。根据《全国草原保护建设利用总体规划》,到2020年将累计治理“三化”草原面积1.65亿hm2,全国60%以上的可利用草原实施禁牧、休牧和轮牧,天然草原基本实现草畜平衡,草原植被明显恢复,草原生产能力显著提高。

一、我国草原生态保护与建设的历史与现状

(一)我国草原生态保护发展历史

新中国成立后,草原建设与生态保护大致经历了三个历史时期。

第一时期是以生产为主的利用阶段。这一阶段历时较长,自新中国成立至上世纪末。受气候变化、超载过牧、开垦破坏等因素影响,这一阶段也成为我国草原严重退化的时期。到上世纪末,全国90%的草原出现不同程度退化,草原生态服务功能大幅降低,北方沙尘浮尘灾害频发,严重威胁国家生态安全。

第二时期是生产与生态保护并重的阶段。自2000年至2010年,历时十年。这一阶段国家启动了京津风沙源治理、退牧还草等一系列草原生态保护与建设工程,通过围栏封育和补播改良等措施,保护和修复草原生态。通过《草原法》(2003)的修订实施,草原禁牧、草畜平衡、基本草原保护等草原生态保护重大制度以法律形式得到确立。

第三阶段是以生态优先的阶段。以2011年国务院印发的《国务院关于促进牧区又快又好发展的若干意见》为标志,明确提出草原牧区发展“生产生态有机结合、生态优先”的基本方针,草原生态保护地位得以进一步明确和提升。同年,国家在主要草原牧区省份全面建立草原生态保护补助奖励机制。这一时期草原生态文明体制初步建立,生态优先的草原建设基本方针成为新常态。

(二)我国草原生态建设与保护体系发展现状

1.法律法规体系

1985年,《草原法》颁布实施,标志着我国草原管理进入了有法可依的新阶段。2000年以后,政府制定了一系列对草原管理有重要影响的法律法规、政策文件和发展规划。目前草原管理已初步形成1部法律、1部司法解释、1部行政法规、13部省级地方性法规、5部农业部规章和10余部地方政府规章组成的草原法律法规体系。1部法律即《中华人民共和国草原法》,1部司法解释即《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件应用法律若干问题的解释》,1部行政法规即《中华人民共和国草原防火条例》。此外,自2003年以来,内蒙古、黑龙江、四川、宁夏、西藏、甘肃、青海、陕西、新疆等9个省区先后颁布了13部地方性法规。

2.工程项目体系

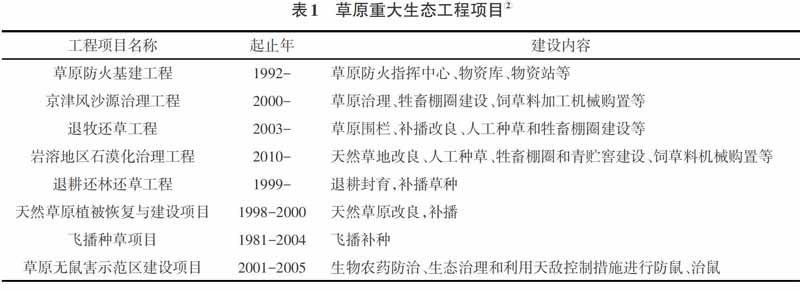

自上世纪90年代起,政府开始关注草原牧区的生态保护和建设工作,尤其在2000年以后,政府投资的草原保护与建设资金剧增,先后在草原牧区实施了天然草原植被恢复与建设、退牧还草、退耕还林还草、京津风沙源治理等工程项目。2015年我国落实草原保护建设资金208.4亿元,其中重大生态工程项目投资30.8亿元,草原植被综合覆盖度较上年提高0.4%。为了实现2020年植被综合覆盖度达56%的目标,预计未来5年,中央财政草原保护建设费用投入将超过1000亿。

自2011年起,中央在西藏、内蒙古、新疆等8省区和新疆生产建设兵团等地实施草原生态保护补助奖励政策。2012年,扩大覆盖到13省区所有牧区和半牧区县,项目内容包括禁牧补助、草畜平衡奖励、牧草良种补贴、牧民生产资料综合补贴和绩效考核奖励。2011-2015年,中央财政累计投入补奖资金775.64亿元,实施草原禁牧面积12.33亿亩。2014年,中央投资3亿元在南方十省区启动实施“南方现代草地畜牧业推进行动”,开展南方地区草地资源化利用,发展牛羊产业。2015年,草牧业试验试点政策出台,中央对草种基地建设、人工草地建植、天然草地改良、草产品生产加工和金融服务等方面进行扶持,提升草牧业发展水平。这一系列政策围绕基本方针,相互衔接、相互配合,形成了新时期我国草原保护建设的政策体系,被称为“草原新政”。

3.技术体系

草原生态建设与保护依托的主要技术体系包括草原退化监测技术与草原改良技术体系等。

草原退化监测技术体系主要利用3s技术结合地面调查方法,获取草原植被状况信息。农业部自2000年开始启动全国草原资源与生态监测工作,制定了《草原与生态监测技术规程》,开展了示范监测工作。2003年成立草原监理中心,目前已建立国家级地面监测站点140个。近年来持续开展草原监测工作,草原监测的内容主要有:草原生产力监测,预报合理载畜量;草原鼠虫害及火灾监测预警;草原生态工程效益监测等。

草原改良技术体系包括对草地退化过程及成因的研究、退化草地植被恢复技术、草地退牧还草管理技术等,其中应用最广泛、最有效的技术措施有草地围栏封育、草地禁牧休牧管理技术、草地补播改良技术、人工草地建植管理技术、放牧家畜舍饲喂养技术等。

4.产业体系

草原生态建设与保护产业体系尚处于起步阶段。2013年,内蒙古自治区成立了“草原生态修复产业技术创新战略联盟”,整合草原生态产业科技资源,通过产、学、研合作,打造“草原生态修复一草原种质资源库建设一中蒙药用植物和优质牧草规模化种植一绿色养殖一绿色农畜产品加工一新能源技术应用”为一体的草原生态产业链。以国家生态技术创新需求、企业技术需求为导向,建立“谁投入、谁主导、谁受益”的市场运行机制。

二、草原生态建设与保护面临的主要问题

(一)草原生态建设与保护成果需进一步巩固

随着国家对草原生态保护与建设的投入,我国草原生态环境质量发生了积极变化,特别是禁牧和休牧对遏制草原退化、沙化起到了积极作用。牧民对草原的生态保护认识也有了很大提高。但从长远来看,草原生态系统仍然不够稳定,易受到降水等气候因素及利用方式的影响,草原生态的持续好转需要经历较长过程,草原生态保护建设任务依然艰巨。以2014年为例,受气候原因影响,该年草原植被综合覆盖度较前年下降0.6%(表2)。草原生态建设与保护是一项长期工程,其效益显现需要一定的时间,需长期、持续投入,以巩固草原生态建设与保护成果。

(二)以政府为主导的“一元”主体模式存在诸多弊端

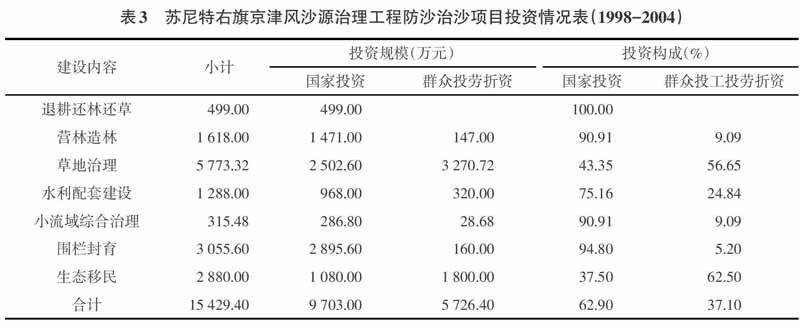

目前草原生态建设与保护体系中,主要依赖于以政府为主导的“一元”主体模式,即政府投入工程项目建设资金、农牧民投工投劳。以内蒙古自治区苏尼特右旗京津风沙源治理工程投入为例(表3)②,1998-2004年以来,项目累计总投资15429.4万元,其中国家投资9703万元,占62.9%;农牧民投工投劳折资5726.4万元,占37.1%。

以政府为主导的“一元”主体模式存在着诸多弊端。一是资金投入不足。目前依赖于国家工程项目投资远远不够,以2015年为例,国家草原保护建设资金208.4亿元,平均每亩草原保护建设资金仅3.48元,而每修复l亩退化草原成本超过100元。以草原围栏补播为例,其中围栏材料费210元、地面处理工程费45元、补播草种及人工费84元、化肥10元,每亩恢复成本超过300元。而针对特殊地域草原修复工程项目,每亩成本超过千元,国家投入的草原保护建设资金远远不能满足草原生态修复的需求。二是资金效益不足。现行的工程项目投入方式并不能充分发挥项目建设资金应有的效益。以盐池县天然草原恢复与建设项目为例,项目区天然草原新增鲜草102公斤/亩,按每公斤鲜草0.2元计算,每亩草原新增产值20.4元,而每亩天然草原需投入至少300元。三是后续生态产业设计欠缺。目前草原生态建设与保护项目区牧民仍主要以畜牧业为主,产业形式较单一。

(三)草原生态产品市场价值体系尚未形成

草原具有生产与生态兼具的多功能性,提供经济、生态、文化等多种产品类型。按照任继周先生提出的草业四个生产层划分,草原经济类产品主要属于植物生产层、动物生产层以及外生物生产层,包括牧草饲料及草原经济资源类植物等的生产、基于草地资源的草地畜牧业,以及草畜类产品进行加工交换和流通等产业。而草原生态产品属于前植物生产层(又称为环境生产层)部分,包括草原游憩业、水土保持、水源涵养和自然保护区等行业。目前在草原从事生产生活的企业与农牧民,主要从事植物生产层与动物生产层的生产,从草原获取的经济产品成本过高,效益过低,容易无节制掠夺草原资源。

草原生态产品是指由草原生态系统所提供的自然产品,即包括空气、水源、景观等纯自然要素,又包括通过生态建设与保护等人类活动之后形成的人工自然要素。草原生态建设与保护的成果体现是草原生态产品的持续供给能力。良好的草原生态系统可持续提供优质的生态产品,如洁净的空气、无污染的土壤、干净的水体等。而草原生态系统破坏之后,其提供的生态产品品质也会受到影响。

草原生态产品的价格体系有两方面,一是基于绿色GDP核算的草原生态服务价值核算体系,将草原生态系统的水土保持、水源涵养、固碳吐氧、生物多样性维系等生态功能换算为货币当量。已初步应用于自然资产核算与负债表编制,为政府部门提供核算与审计依据;二是基于生态产品的市场交换价值体系。生态服务价值的核算难以实现市场化交易,草原生态产品须通过能够体现有形或无形劳动价值的产品,才能体现其市场交换价值。通过对草原部分生态产品市场较好价值进行科学计算,如草原碳汇、各种排放权的计算交易,可以使生态产品价值得到全面的实现,从而弥补草原经济类产品的收入。

三、草原生态建设与保护的市场机遇

(一)退化草原生态修复中的市场机遇

由于不利的自然因素与人为活动的影响,90%以上的草地出现不同程度的退化,草地退化已成为我国草地生态系统功能发挥的限制性因子。草原退化带来草原经济产品与生态价值的双重损失,导致草原生态经济可持续发展的载体和基础丧失。生态修复的基本技术体系涉及水、土、气等非生物或环境要素的回复技术,物种等生物因素的恢复技术,生态系统与景观的结构及功能的总体规划与组装技术等。草原生态修复的技术体系与市场产品如表4所示。目前技术体系主要由科技支撑单位提供,尚未有效市场化。退化草原生态系统恢复与重建将提供巨大的市场机遇。

(二)草原生态严品供给中的市场机遇

草原生态产品蕴藏着巨大的经济效益,将这类生态产品与工业、农业、商业、服务业等行业结合实现产业化经营后,能产生整体产业的综合效应,实现草原生态产品的经济转化,由此可产生以赢利为目的的市场主体投资行为。如畜牧业物质产品的有机结合,可生产高附加值的畜牧业产品,实现草原生态产品的经济转化。如青海省黄南藏族自治州,其优越的自然生态条件提供了干净的空气、洁净的水源、无污染的土壤,1860万亩天然草原被认证为有机畜牧业生产基地,并通过推行“公司+合作社+牧户”的生态畜牧业产业化发展模式,进行有机畜产品精深加工,年产有机牛羊肉3500吨,有机牦牛奶580吨。草原生态产品与旅游业结合,草原类型多样、生物多样性丰富、承载着丰厚的草原文化与牧业文化,可提供多样的生态旅游资源。

四、草原生态建设与保护体系发展对策

(一)培育草原生态保护市场主体,实现草原生态经济可持续发展

2015年9月18日,中共中央、国务院明确提出了培育环境治理和生态保护市场主体的改革举措。政府需强化利益调节机制,借助价格、税收、信贷、补偿等经济杠杆,吸引市场主体参与草原生态保护与修复,培育一批草原生态建设与保护的龙头企业,这些龙头企业与农牧民通过草原承包经营权流转、租赁等形式的合作,而国家通过规范、监督企业对草原生态的保护和建设行为,形成“政府+龙头企业+农牧民”共同参与的模式,实现草原生态经济可持续发展。在草原生态建设保护中可以创建多种机制,将政府目标与市场主体行为结合,国家提供资金补助,企业按期完成治理目标。市场主体发展产业,形成利用和保护草原的产业链。

(二)创新金融政策,建立草原承包经营权流转抵押的金融体系

草原承包经营权是指单位或个人有权通过承包经营的方式依法在所承包的草原上从事畜牧业生产并对所承包的草原享有占有、使用和收益的权利。农业部于2015年开始实施草原确权承包登记工作,为草原承包经营权的流转提供了基础。目前草原承包经营权流转的方式有出租、转让、抵押贷款等。建立草原承包经营权流转、抵押、拍卖的金融体系,加大金融部门对草原生态经济系统的投人力度,以草原的所有权或使用权作为抵押物向金融机构借款,可增加市场主体进入草原生态建设与保护的积极』生。

(三)加强政府监管,建立对草原生态保护市场主体的监管制度

除了与耕地等其他类型的土地承包经营权具有共同的属性外,草原承包经营权还要承担与其权利相对应的合理利用草原并保护草原生态环境的义务,草原承包经营权人在草原从事生产经营活动的同时,还要承担保护草原生态环境的义务。政府应当根据草原的地理条件、生态状况,对其用途、利用方式、利用条件等作出科学的评估和规划,吸纳第三方对市场主体的草原经营项目进行定期评估,在激励的同时约束监管企业及农牧民对草原的保护与利用。

(四)加强草原生态文明宣传,提高草原牧区群众参与监督意识

我国草原主要分布在广大少数民族地区,政府可针对不同民族特点,弘扬有利于草原生态文明建设的民族文化,加强草原生态文明建设与生态文化宣传,以提高草原牧区群众生态保护意识与生态保护参与度。

[作者简介:王铁梅,北京林业大学草地资源与生态研究中心讲师。]

(责任编辑 古东)