蚌埠旅游景点公示语翻译规范性研究

2016-12-16吴媛媛乔点点

吴媛媛,程 雯,乔点点

(1.蚌埠学院 外语系;2.蚌埠学院 文学与教育系 安徽 蚌埠 233030)

蚌埠旅游景点公示语翻译规范性研究

吴媛媛1,程 雯2,乔点点1

(1.蚌埠学院 外语系;2.蚌埠学院 文学与教育系 安徽 蚌埠 233030)

蚌埠地区有着丰富的文化旅游资源,但景区内公示语翻译存在翻译策略不统一、词汇语法错误等问题。以功能翻译理论为依据,结合蚌埠地域文化内涵,在对景区内公示语进行翻译时,应强化译者的主体性,重视阅读者的翻译接受性,翻译文本中应凸显地方文化特色。

蚌埠;旅游景点;公示语;地域文化;翻译;规范性

20世纪70年代德国学者提出功能翻译理论,从此,翻译中语言对等这一束缚被打破,翻译也从源文与译文的对等重新定义为一种具有目的性的行为。[1]文化旅游翻译中的旅游资料作为一种特殊的呼唤型功能文本,译者在对源语言进行翻译处理时除了要考虑语言之间的转换,更重要的是让翻译接受者从翻译文本中发现旅游文本的文化知识内涵,满足受众对领略地方特色文化魅力的期待和需求。[2]即译者在对旅游资源进行翻译时,根据翻译目的或预期功能对翻译策略进行调整,选择最适合的翻译方法和技巧。由此可知,以目的性为首要原则的功能翻译理论在指导旅游资料的翻译中具有决定性地位,连贯性法则和忠实性法则次之。蚌埠地区旅游资源丰富,其中很多不乏地方文化特色,游客了解特色旅游文化的载体即旅游资料的英译在跨文化交际上的重要作用毋庸置疑,将目的论翻译理论应用于蚌埠文化旅游翻译实践有利于整个蚌埠旅游翻译市场的规范和统一。

一、蚌埠地区旅游景点公示语翻译现状

随着蚌埠市旅游业的迅速发展,越来越多的旅游景点逐渐呈现在人们的眼前,蚌埠已成为安徽省地域文化旅游的一个重要组成部分。然而,蚌埠旅游公示语翻译的不规范性、混乱性与蚌埠旅游业的快速发展形成鲜明反差。公示语翻译中出现的各种文化传递失误、语法词汇错误实际上已经构成阻碍蚌埠乃至新皖北地区旅游经济发展的一个重要因素。[3]从目的翻译理论的角度来看,译文的目的是实现服务译文读者这一特殊功能,所以只要是有碍这种目的实现的行为都可认定为一种翻译失误。这种场合下,与译文语言的连贯性和忠实性相比,其预期功能的实现显得更为重要。旅游资料翻译的目的大体可分为两种:一是信息的传递,即对旅游地景观和文化的宣传;二是行动的诱导,即吸引游客前来观光。按照上述标准,笔者结合所收集到的蚌埠旅游翻译资料,对蚌埠地区文化旅游翻译存在的问题进行梳理。

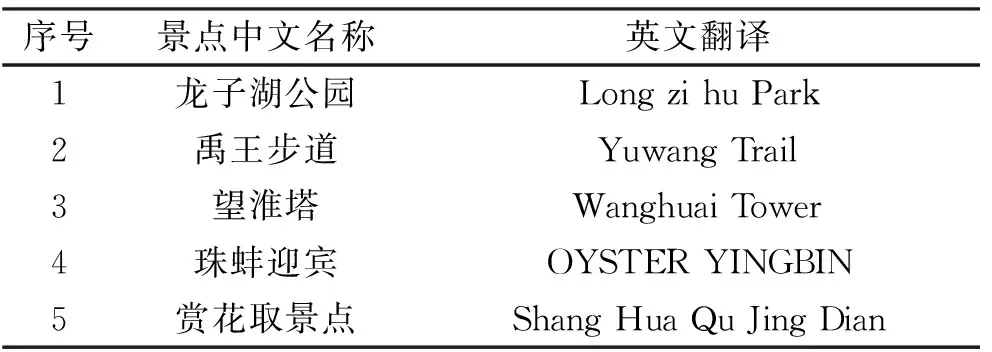

(一)旅游景点名称翻译策略不统一

不少景区内景点名称有的为音译,有的为意译。虽说采用汉语拼音来书写或翻译地名、人名或专业术语的做法很常见,但对某些具有特定文化内涵的景观名称进行翻译时应遵循传达文化信息这一原则,尽量让受众体会到背后丰富的文化底蕴,从而到达自我彰显和诱导作用。在蚌埠旅游景区内滥用拼音对景观名称进行翻译的现象十分多见,表1为几个典型例证。

表1 滥用汉语拼音进行音译一览表

汉语本属于表意文字,汉语拼音本身不具有表意功能,因此国外游客在面对上述汉语拼音或者一半英文一半拼音的翻译时,很难通过简单的音节去获取具体汉字的意义以及景点背后的文化底蕴。这样一来,不仅不能达到翻译过程中的信息对等传递,更让丰富的文化内涵产生了遗失。例如,龙子湖为龙子湖风景区的主体,因明朝开国皇帝朱元璋儿时在湖里撑船,船篙落水成龙而得名,承载着悠久的历史文明,周边有着众多的历史古迹。龙子湖风景区内长达近千米的“廊桥”贯穿于龙湖南北,恰似一条“游龙”,而龙子湖公园也因其独具匠心的设计先后获得“2010年度ULI亚太区卓越奖”、“2012~2013年度中国建筑工程鲁班奖”。鉴于龙子湖的历史背景及创意造型,“龙子湖公园”不妨参照卓越奖奖牌上的“Dragon Lake Bridge Park”来翻译。位于蚌埠市张公山公园风景区内的“禹王步道”亦是为了纪念当年大禹挥斧涂山开淮河而得名;“望淮塔”名称的由来则是因为登塔可全观淮河两岸风景;“珠蚌”意指“能产珍珠的蚌”,这里主要是借鉴蚌埠“珍珠城”的美称;“迎宾”在这里用汉语拼音表示显然不妥。表1中的景点名称不妨分别译为“Dragon Lake Bridge Park”、“Great Yu’s Trail”、“Huaihe River Viewing Tower”、“Greeting Oyster”、“Spot for Enjoying and Photographing”。除了上表内容之外,景区内滥用汉语拼音进行翻译的情况还有很多,如“龙步桥”(Longbu Bridge)、“应急广播”(YING JI GUANG BO)、“应急指挥”(YING JI ZHI HUI)等不胜枚举。

此外,上述翻译策略的不统一还体现在对同一景点名称的翻译不一致。一个旅游景区之内同一个景点出现了两种甚至更多的不同翻译版本,这不仅让游客产生疑惑,达不到有效传递信息的目的,也在一定程度上反映出翻译市场管理的混乱和无序。如表2所示。

表2 同一景点名称翻译不一致现象

景区内公示语的翻译应当满足游客的阅读期望,上述现象中任何一个词汇的翻译都有两种或更多,这不仅让游客感到眼花缭乱,有的翻译甚至让人啼笑皆非,而且由于众多翻译版本中出现的错译、误译会导致词语本身的指示功能和标识功能的损害。这样一来,非但没有实现翻译对语言信息的传递这一基本功能,反而由于译语的不一致可能会给游客带来不好的印象,达不到功能翻译理论中所提及的旅游翻译的“诱导行动”功能,只有保持景区内景点翻译的统一,才能更好地对旅游文化进行诠释、宣传,进而促进跨文化间的交流和带动地方旅游经济的发展。

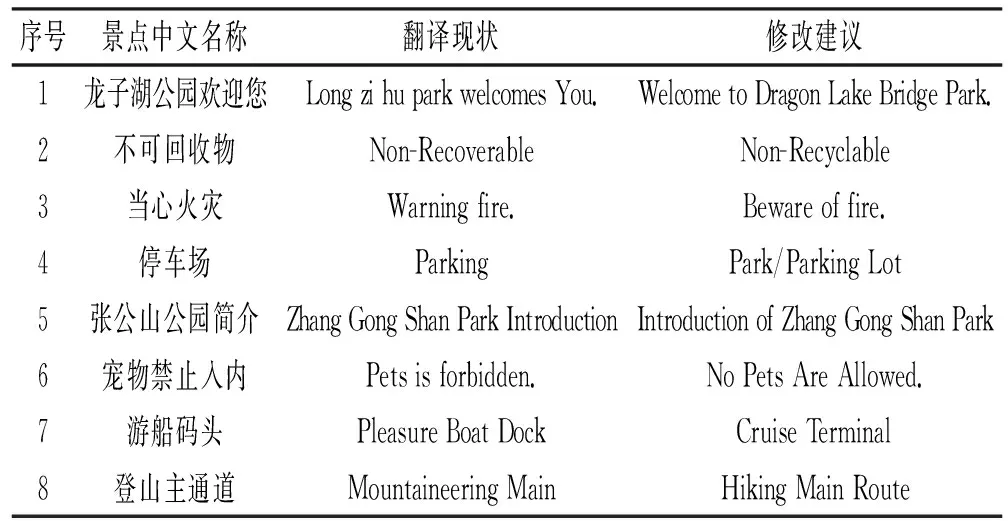

(二)景点翻译出现词汇、语法错误

笔者调查发现,拼写错误、大小写错误、用词不当是旅游景区公示语翻译错误中最常见也是最容易被忽视的(如表3所示)。例如,龙子湖公园风景区内,把“龙子雕塑”译成“Dragon Sculptre”(应为“Dragon Sculpture”),把“洗手间”译成“TOLLET”(应为“Toilet”);张公山公园风景区内,把“珠蚌迎宾”中“珠蚌”的翻译写成“OYSTER”(应为“Oyster”),把“园中园”译成“GARDEN-IN-GARDEN”(应为“Garden-in-garden”),还有“望淮塔”(VIEWING THE HUAI RIVER TOWER)、“动物园”(ZOO)等,这些因为拼写和大小写所出现的错误实属粗心大意所导致,稍加注意就可以避免。

此外,景区内不少翻译文本还存在用词不当、名词单复数混淆、介词多用和少用等语法错误。例如,“不可回收物”被翻译成“Non-Recoverable”(“不可恢复的”),这里明显是词汇错用所导致译文面目全非;“当心火灾”被翻译成“Warning fire”,“warning”为动词“warn”加上后缀“ing”转变而来,具有名词和形容词两种用法,名词含义为“警告、警报、预兆”,形容词义为“警告的、告诫的”,如果为名词那么其后不能直接接续名词“fire”,如果为形容词那么后接名词“fire”之后就变成了“警告之火”之意。实际上,“当心火灾”这一使用频度极高的公示语有着固定又地道的表达;“停车场”被翻译成“Parking”;“张公山公园简介”:“Zhang Gong Shan Park Introduction”,在这里由于介词“of”的缺失,使得译文显得生涩、别扭;“宠物禁止入内”译成“Pets is forbidden”,“pets”为复数,be动词却用了“is”,此外“be forbidden”结构后必须加“动词不定式”或“宾语+动词不定式”,这里用“forbidden”显然不妥;“游船码头”的翻译“Pleasure Boat Dock”中把“游”和“船”拆开,一字一字地翻译成“pleasure”、“boat”,中国式英语气息浓厚,“dock”本意为船坞,这里的“码头”实际上指的是游船停靠点,用“terminal”一词更贴切;“登山主通道”的翻译为“Mountaineering Main”,张公山山顶海拔71.2米,四面坡度缓和,是游客休闲放松的园林景区,而译文中的“Mountaineering”实际指的是“技术攀登”,与张公山景区的旅游功能不相符合,在这里用“hike”表示即可。

表3 景点翻译中词汇、语法错误实例及修改建议

(三)旅游文化传递失误

文化是语言诞生的源泉,语言是文化存续的载体,语言与文化同生共灭、相辅相成。地处南北分界,有着淮河文化发源地之称的蚌埠,在悠久历史长河的洗礼中残留着璀璨的古代文明踪迹。蚌埠地区特色文化经过时代更迭、文明洗礼,逐渐沉淀并烙印在文化特色词汇上,这样的词汇一方面很难识别,另一方面在目的语中无法找到对等词汇。此时,译者对源语文化的理解、翻译方法的变通以及翻译策略的选择显得尤为重要。若译者在不了解源语文化的基础上,一味盲目地直译,忽略源语文化传递、阅读接受背景等因素,则会犯下文化性翻译失误。[4]

例:虞姬池

虞姬池位于垓下圩里村中,占地约半亩。楚汉相争后期,项羽兵势不振,从河南一直败退到垓下,项羽的中军大帐就扎在此。帐边不远处有一小池塘,虞姬常到池边浣发。池水清澈见底,水面如镜,历经大旱而不涸。相传,当年霸王别姬时,二人生离死别,痛哭流涕。他们的泪水流入池塘中,才使得这池水千年不枯。池塘边遍开一种野花,花朵似血如火,那是虞姬自刎时的鲜血化作,后人取名“虞美人”。

Yuji chi

Yuji chi is located in the WeiLi village GaiXia, covers an area of about half an acre. At the late of the war, the soliders’ morale of Xiang Yu is down, from Henan has been a retreat to Gaixia, the army curtains are tie here. Not far from here there is a small pond, Yuji often to wash her hair. The water bottom is clear, such as the mirror surface, after drought and does not dry up. According to legend, when Bawang and Yuji farewell to each other. Their tears are flowing into the pond, which makes the water never dry up thousand years. At the side of the pond all over wild flowers, flowers like blood like fire, it is cut into the blood when Yu Ji, later named “coquelicot”.

这段译文中出现了多处显而易见的错误,“池” 音译为“chi”,过去时态却用了“is”、“are”,介词“of”的缺失导致行文生涩不连贯等。除了上述几处错误,最为典型的翻译失误是忽略源语词汇本身具有的文化内涵,进行生硬翻译,导致特色词汇所负载的文化信息遗失。如“霸王别姬”中,“霸王”非任何一个帝王,而是指西楚霸王项羽,“姬”指的是“虞姬”,为项羽的美人,名虞。面对“Xiang Yu”和“Yu Ji”,外国游客想必是一头雾水,此时需在拼音之后加上必要人物介绍,才能让阅读者准确无误地接受到文化翻译的信息。虞姬池的所在地“垓下”则是相传霸王项羽与刘邦决一死战的地方,垓下之战是楚汉相争中决定性的战役,是楚汉相争的终点。译文中对“垓下”这个重要信息也未做任何注释。查阅相关史料发现,当年楚汉相争,两军曾一度在荥阳、成皋相持两年有余,后因刘邦背约突向楚发起战略追击,才导致项羽自固陵(今河南太康南)一路兵败至垓下(今安徽固镇)。[5]毋庸置疑,在对旅游文化信息进行传递时,地名的更迭以及背后的文化信息也应当考虑在内。上述译文中,译者直接将“霸王”音译,使得“霸王”所负载的特有文化气息荡然无存,很大程度上削弱了汉语言文化的历史人文气息,阻碍了译文预期功能的实现。另外,“虞美人”在现如今表示的是一种罂粟科草本植物,却也有传说是由虞姬自刎之时的鲜血化作。在这里不妨以“Yu the Beauty”,再附加注释“Flower of Conquelicot”的方法来进行翻译。现将上段文字改译如下:

YuJi Pond

Covering an area of about half an acre, YuJi Pond is located at WeiLi Village in GaiXia(known as Haocheng city in history).At the later period of the war of Chu and Han, on account of depressed morale,Xiang Yu and his army repeatedly suffered defeat from GuLing city (now Tai Kang in Henan Province) to Gai Xia, in which Xiang Yu's curtain was stationed. Nearby was a small pond at which Yuji often washed her hair. With the surface like a mirror, the pond was so clear that the water could be seen through. It never dried up even after big drought. Legend has it that the water remained because tears of Xiang Yu and Yu Ji flew into the pond when they were separated between life and death. Yu Ji cut her throat to suicide, her blood turned into red flowers wildly prevailed everywhere around the pond, like a raging fire. The flower was thus named “Yu the Beauty” (Flower of Conquelicot).

二、蚌埠地区旅游公示语翻译的规范性建议

伴随着旅游业的快速发展,蚌埠地区旅游文化也迎来了文化国际传播、经济向上发展的契机。面对蚌埠地区旅游翻译策略不统一、景点词汇语法翻译错误、文化传递失误的现状,旅游翻译市场的规范化急不可待。笔者从以下几个方面对蚌埠地区旅游公示语翻译的规范性提出建议,以期改善翻译环境、提高翻译质量、促进跨文化间交流。

一是强化译者的主体性。即翻译者自身应当首先了解旅游翻译的特点,进而选择不同的翻译方法和策略。旅游翻译作为一种功能型文体,有着较强的服务、指示作用,[6]部分公示语还有着强制、限制作用,在对其进行翻译时应多用名词、动词、动名词、短语和省略词,生僻词汇应尽量不用,在翻译一些通用标志或出现频率较高的词汇时应借鉴国外的惯用语,如此便能较好地避免语法、词汇错误,提高翻译质量,更好地实现指引和帮助功能。

二是高度重视阅读者的翻译接受性,即翻译出来的文字应当符合接受者阅读习惯。[7]外国游客对中国传统文化的缺乏和渴望,让他们迫切地想从译文中找寻答案,然而,也许会因为译者中国式的英语表达方式,导致游客在阅读时产生误解、无法理解等障碍。只有从阅读者的视角,了解两国语言表达习惯的差异,才能更好地对旅游文本进行翻译,从而达到信息正确传递这一目的。

三是旅游翻译文本中应凸显地方文化特色。旅游过程实质上是地方文化对外传播和宣传的过程。与单纯的观光行为相比,游客更重视的是对地方文化的了解,所以在旅游文本翻译时文化的翻译尤为重要。译者在对旅游文本进行翻译时,看上去虽是词语的处理,实际上面临的却是两种文化。此时译者应首先提炼地方文化特色、了解并熟悉地方特色文化,进而在进行文字信息的转换时,充分考虑文化特性,在保证译出准确译文的基础上,不破坏并且将源语言文化信息有效传达给阅读者。

三、结语

旅游在现代人的生活中所占的比例越来越高,蚌埠地区丰富的历史底蕴和文化特色吸引了越来越多的游客前来观光游玩。纵观蚌埠地区旅游公示语翻译现状,改善和规范翻译市场是一项庞大而艰巨的工程,需要译者、旅游管理机构、科研机构乃至全社会的关注。旅游翻译不仅是语言的翻译,也是文化的翻译。旅游景点的翻译是对外宣传的窗口,关系着城市的“脸面”,体现一个地方的文化教育水平和素养,也关系到地方旅游业乃至经济的发展。因此,规范蚌埠地区旅游翻译市场,提高旅游文本翻译质量,是服务蚌埠旅游业的一项重要工作。

[1]李熠.功能翻译理论指导下的安徽特色文化旅游翻译现状及规范化研究[J].南洋理工学院学报,2011(1):5-8.

[2]白薇.文化内涵与旅游翻译策略[J].沈阳师范大学学报(社会科学版),2007(1):140-142.

[3]李煜.安徽特色文化旅游翻译市场的规范和管理[J].铜陵学院学报,2013(1):94-97.

[4]方何荣.安徽旅游与文化[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,2010:8.

[5]陈晓燕. 中国古代战争史话巡书——核下之战:楚汉争霸[M].杭州:浙江少年儿童出版社,2001:5.

[6]熊婷婷.旅游景点公示语的文本类型及其英译研究——以江油李白景点公示语为例[J].西南科技大学学报(哲学社会科学版),2009(1):70-75.

[7]贾文波.旅游翻译不可忽视民族审美差异[J].上海科技翻译,2003(1):20-22.

(责任编辑 文双全)

A Study of the Normative Translation of Public Signs in Bengbu Tourist Attractions

WU Yuan-yuan1, CHENG Wen2, QIAO Dian-dian1

(1.Department of Foreign Languages, Bengbu College, Bengbu 233030, Anhui, China;2.Department of Literature and Education, Bengbu College, Bengbu 233030, Anhui, China)

There are abundant cultural tourism resources in Bengbu. But there are problems such as disunity of translation strategy, lexical and grammatical errors, and so on. Based on functionalist theory, and combined with the regional culture connotation of Bengbu, in the translation of public signs in tourist attractions there, the subjectivity of translatorsshould be strengthened, the translation acceptance of readersshoud bepaid attention to, and the local cultural characteristics in the translation textshould be highlighted.

Bengbu; tourist attraction; public sign; regional culture; translation; standardization

2016-01-05

国家社会科学基金度教育学一般项目(BEA140074);蚌埠市社会科学规划项目(BB16B046);国家级大学生创新创业训练计划项目(201411305004)

吴媛媛(1986-),女,江西九江人,蚌埠学院外语系助教,硕士。

H315.9

A

1671-9247(2016)02-0073-03