北京新机场线服务标准研究

2016-12-16谢彤彤

鞠 昕 谢彤彤

(北京城建设计发展集团股份有限公司 北京 100037)

北京新机场线服务标准研究

鞠 昕 谢彤彤

(北京城建设计发展集团股份有限公司 北京 100037)

北京新机场线是连接首都第二国际机场与中心城的轨道交通专线,其服务对象、功能需求、运营目标与普通地铁线路差异巨大。基于对公交系统运营要素的认识,站在城市轨道交通运营设计的角度,以落实运营需求及标准为目标,对新机场线应具备的服务标准予以探讨,重点落实速度标准、舒适度标准以及发车间隔、可靠性等指标分析。

市域快轨;北京新机场线;服务标准;运营组织

北京市域快轨新机场线(以下简称“新机场线”),是服务于北京第二国际机场的轨道交通专线,是新机场陆侧客运集疏系统的重要组成部分,作为面向社会大众的服务行业,其运营服务标准及水平对稳固新机场的市场竞争力、提高城市—机场的运行效率具有重要意义。

1 项目简介

新机场线是北京市近期建设规划中实施的一条线路,是在建北京第二国际机场陆侧交通接驳系统的重要一环,与新机场一并建成运营。新机场选址于北京大兴区与河北廊坊市广阳区的交界处、天安门正南45~50 km的区域。除本项目外,机场对外交通配套新建工程主要还有1条高速路(新机场高速)、2条过境城际铁路(京九客专、廊涿城际)、2条市域快轨(R4线、预留线),并在城市核心区设置城市航站楼。

新机场线规划实现中心城与机场间“半小时”直达的目标,线路南起新机场南航站楼,北至南三环草桥。一期工程线路全长约39 km,设置3座车站:北航站楼站、磁各庄站、草桥站,设站间距分别为25.3 km、13.0 km,地下线20.8 km、高架线18.2 km[1]3。线路终点草桥站衔接19号线、10号线、11号线,多线接力输送乘客入网。从规划功能及客观条件上讲,对于往来北京市区与机场之间的空港乘客,新机场线是服务品质最佳、与城市线网接驳最为便利的轨道交通系统。

2 服务标准评价指标

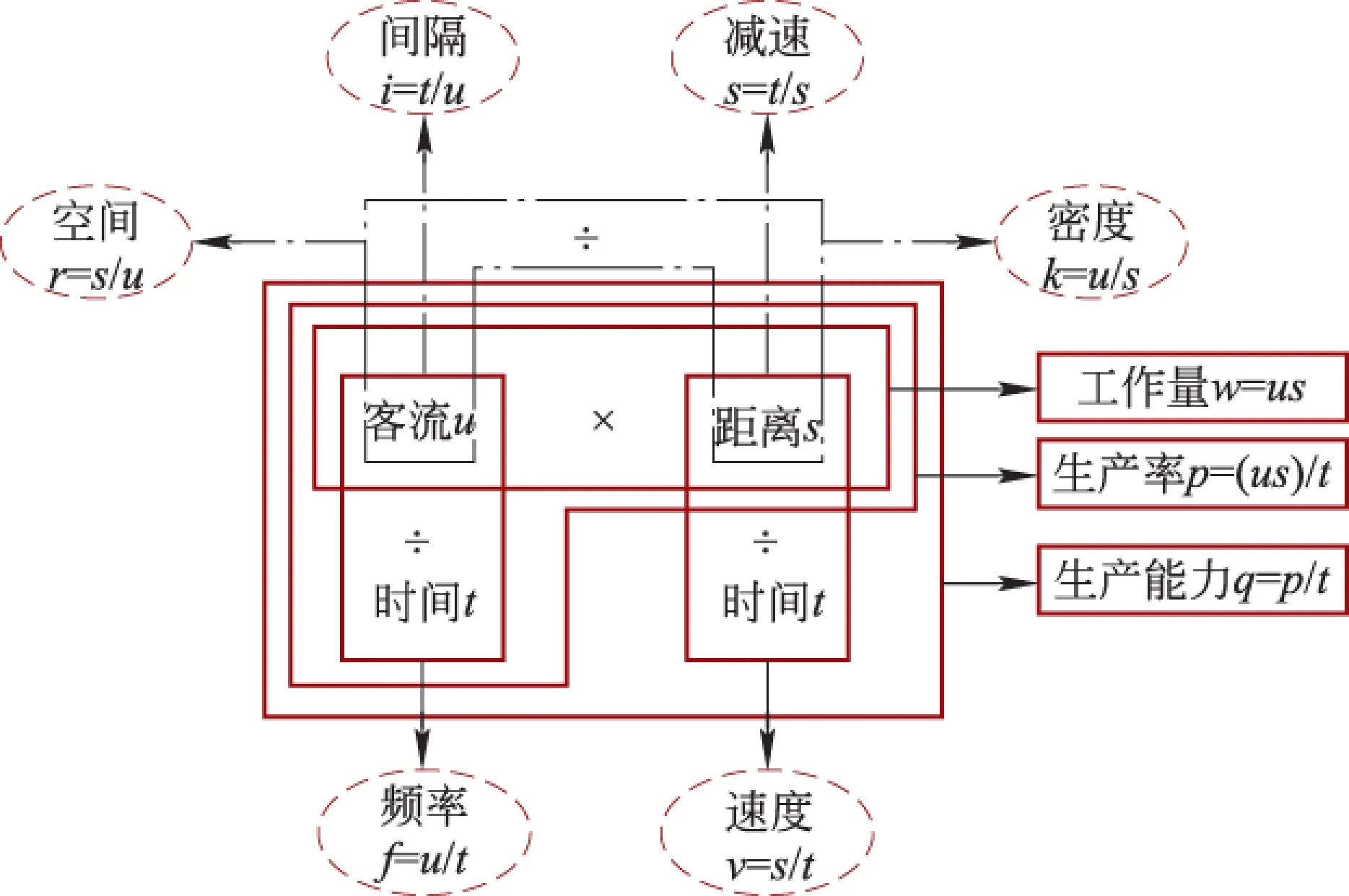

衡量城市轨道交通服务标准的指标有很多,站在不同的立场关注点也不同。从基本定义来理解,基本的运输过程为物体u在时间间隔t内移动距离s的过程,这三个基本要素的各种关系构成交通运输系统最基本的运营参数[2]7。

如图1所示,基本要素之间演化出间隔、频率、能力、工作量、生产率、行程时间和速度,这些基本参数均可作为衡量系统服务水平的指标要素。

图1 公交系统基本运营要素及性能指标

轨道交通系统,其线站固定、路权独享、调度统一,良好的计划性与执行力使得上述指标之间的关系更为固定、紧密。结合新机场线乘客出行需求特征,将上述参数归纳引申为3类:时效性指标(速度、时间)、间隔性指标(发车频率、系统能力)、舒适性指标(车内舒适性、站内舒适性、接驳舒适性,影响客流吸引继而影响系统工作量),同时为保证上述运营参数的可靠性,还应纳入安全可靠性指标(系统准点率、故障率、救援效率等)。

3 时效性标准

时效性标准重点是解决列车的最高运行速度问题。新机场线规划要求实现机场至中心城“半小时”直达的目标[3],与航空乘客出行附加“1+1 h”的心理预期相吻合(1 h在途、1 h安检候机,在途时间由0.5 h接驳、0.5 h本线构成)。

从首都机场与新机场的地理区位关系及北京市航空乘客职住分布特点判断,新机场主客源地分布在金融街、中关村、丽泽、西长安街等中心城偏西、偏南的区域,并以金融街片区为核心地[4],故本文以金融街为目的地衡量在途时间情况。

乘客自机场到达金融街需经本线、19号线两线接力实现,19号线在途8 km、本线在途38 km。19号线规划速度120 km/h,在途时间约7 min[5],考虑换乘时间后容许本线在途时间不应超过20 min,对应旅行速度在110 km/h以上,列车最高运行速度应在140 km/h及以上。依据线路方案进行牵引计算分析,140 km/h列车在途时间为21.1 min,160 km/h列车在途时间19.0 min,200 km/h列车在途时间17.7 min。综合时间目标符合性以及地下线工程造价,新机场线采用160 km/h速度等级的标准,在途时间控制在20 min。

与机场大巴相比,按高速路旅速60 km/h、市区旅速25 km/h,到达金融街区域约需70 min,机场线可保证足够的竞争优势;与出租车相比,按高速路旅速80 km/h、市区旅速30 km/h,到达金融街区域约需50 min,另考虑到150~180元的费用,机场线仍将具备足够的竞争力。

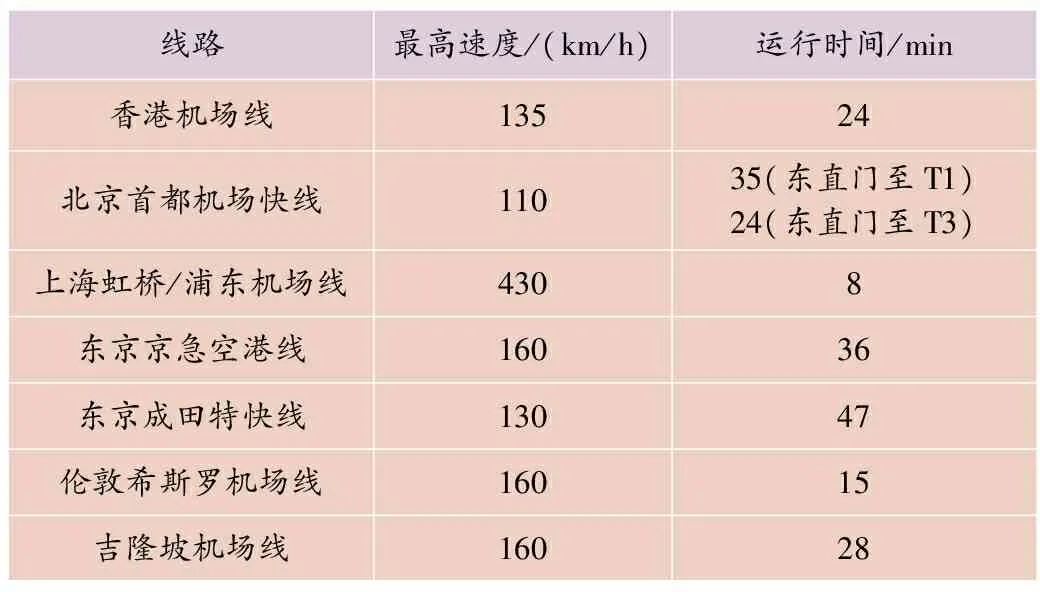

现状国内外已运营的机场专线,受机场与市区地理区位的不同,列车运行时间差异性较大,见表1。

表1 已运营典型机场专线运行时间情况

4 舒适性标准

乘客对服务舒适性的直观感受来自站内环境、车内环境、接驳环境3个方面。对于乘坐专线的机场乘客,一是期望能够在轨道交通系统中继续享有航站楼般宽敞、舒适的服务环境,二是能够方便、贴心地处理随身携带的行李。为此,上述3方面的标准应围绕空间问题和行李问题而展开。

4.1 站内舒适性标准

空间标准方面,各站在规划选址时应充分体现机场线车站的高标准定位,在用地及一体化方面为扩大建筑空间充分预留条件。如香港机场线,车站及换乘通道的设计标准严格控制人流密度,提供宽大的站台、舒适的候车条件(见图2)。北京新机场线考虑降低车站人流密度至1.0~1.5人/m2,侧站台宽度大于4.5 m,站厅装修后层高大于4.5 m,站台大于4 m,较普通地铁车站空间标准提高10%~20%,同时站内适当设置候车座椅。

图2 香港机场快线宽大的站台及行李推车

行李服务方面,草桥站配合城市航站楼设置行李托运系统,提供无行李乘车的服务条件;机场站在站台内可配置免费的行李推车直送进航站楼,方便乘客的同时也加快人流速度。

4.2 车内舒适性标准

该标准是乘客选择专线服务时影响权重最大的舒适度指标,可用座席比例及站立密度进行衡量。现状国内外已运营的机场专线中,大部分设计为全座席服务、横排座椅,但在客流集聚期间,也允许部分乘客站立出行(见表2)。

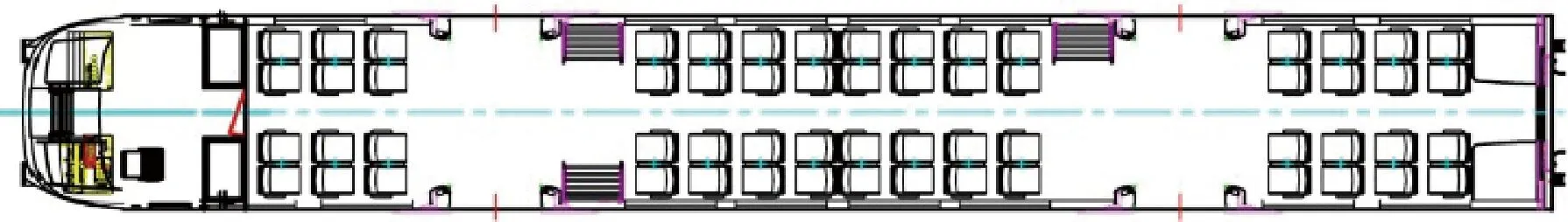

空间标准方面,提供全员座席的空间,优化车辆座椅布置为横排式,并以此作为设计输入确定车辆编组及发车间隔;同时考虑到节假日等突发客流情况,乘客站立密度不应按普通地铁4~5人/m2的标准,建议按每人携带一件大件行李(1 m×0.6 m×0.4 m)情况下仍不拥挤考虑,身体占据0.25 m2、行李占据0.24 m2,即采用2人/m2的标准。

表2 已运营典型机场专线舒适性设计

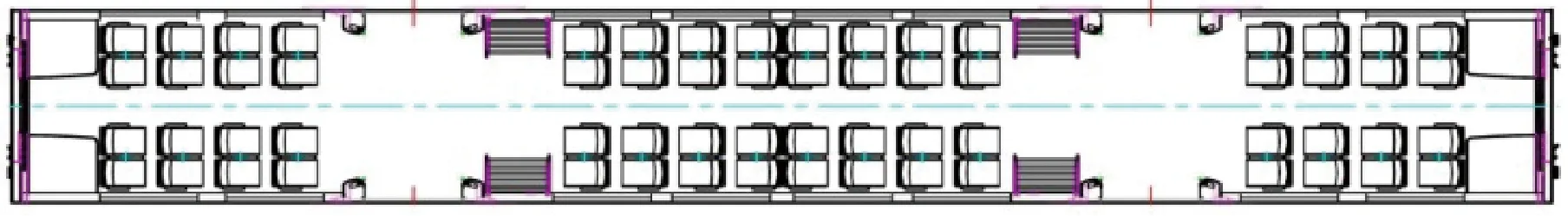

行李服务方面,列车设置1辆行李车用以运输托运的行李,载客车辆车门位置设置行李架(见图3、4)[6]。

图3 新机场线车厢座椅布置带司机室(60座椅)

图4 新机场线车厢座椅布置不带司机室(64座椅)

4.3 接驳舒适性标准

空间标准方面,要求车站接驳大厅、换乘通道流线分明、空间开阔,人流密度力求控制在1.0人/m2,换乘通道、楼扶梯宽度核算时加大折减参数,考虑乘客行李携带及环境陌生引发的能力扣除影响;行李服务方面,车站内加大垂梯的设置数量及标准,数量上保证乘客平均候梯时间不超过1 min,标准上采用大容量电梯,提高电梯载荷至3 t。

5 间隔性标准

考虑新机场线列车发车间隔标准,一是研究满足乘客候车时间的最长间隔标准,二是研究满足客流需求及设备限制的最小间隔(即系统能力)标准,三是应对突发客流的间隔调整需求。

5.1 最长间隔标准

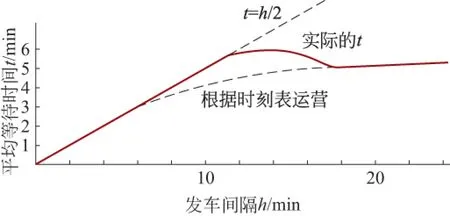

该标准根据乘客可接受的最长等待时间决定。发车间隔较小的系统,乘客的平均等待时间为间隔的一半,发车间隔较长的系统(6 min以上),乘客往往会根据时刻表公布的发车时间适时到站,在该种情况下平均等待时间会比随机到达的情况小一些,并逐渐成为一个近似的固定值,由二者之间的函数关系(见图5)可知,乘客平均等待时间的最高值在5~6 min,对应的发车间隔在10~20 min[2]17。根据调研,目前开通运营的机场专线发车间隔大多在8~15 min(见表3),与机场大巴10~20 min的间隔基本相当。为此,提出本线最长间隔控制在12 min,扣除2 min的停站时间,理论上乘客在站台最长等候时间不超过10 min,平均时间控制在5~6 min,比较适宜,同时公布时刻表进一步降低候车时长。

图5 乘客平均等待时间与发车间隔之间的关系

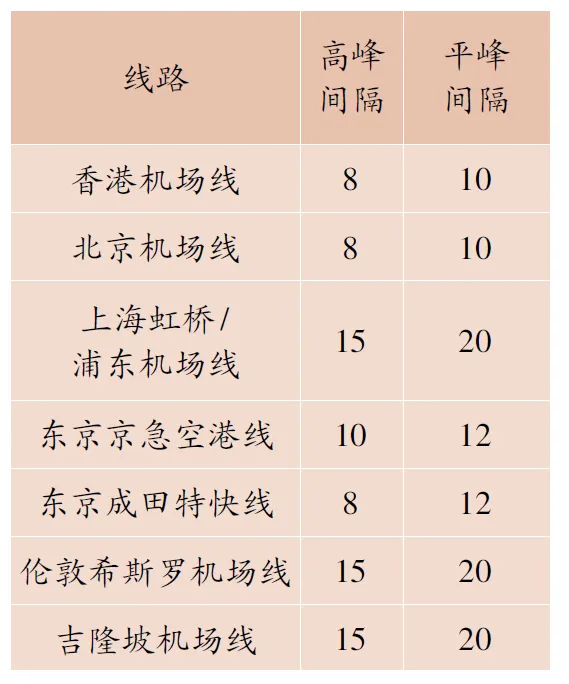

表3 已运营典型机场专线发车间隔 min

5.2 最小间隔标准

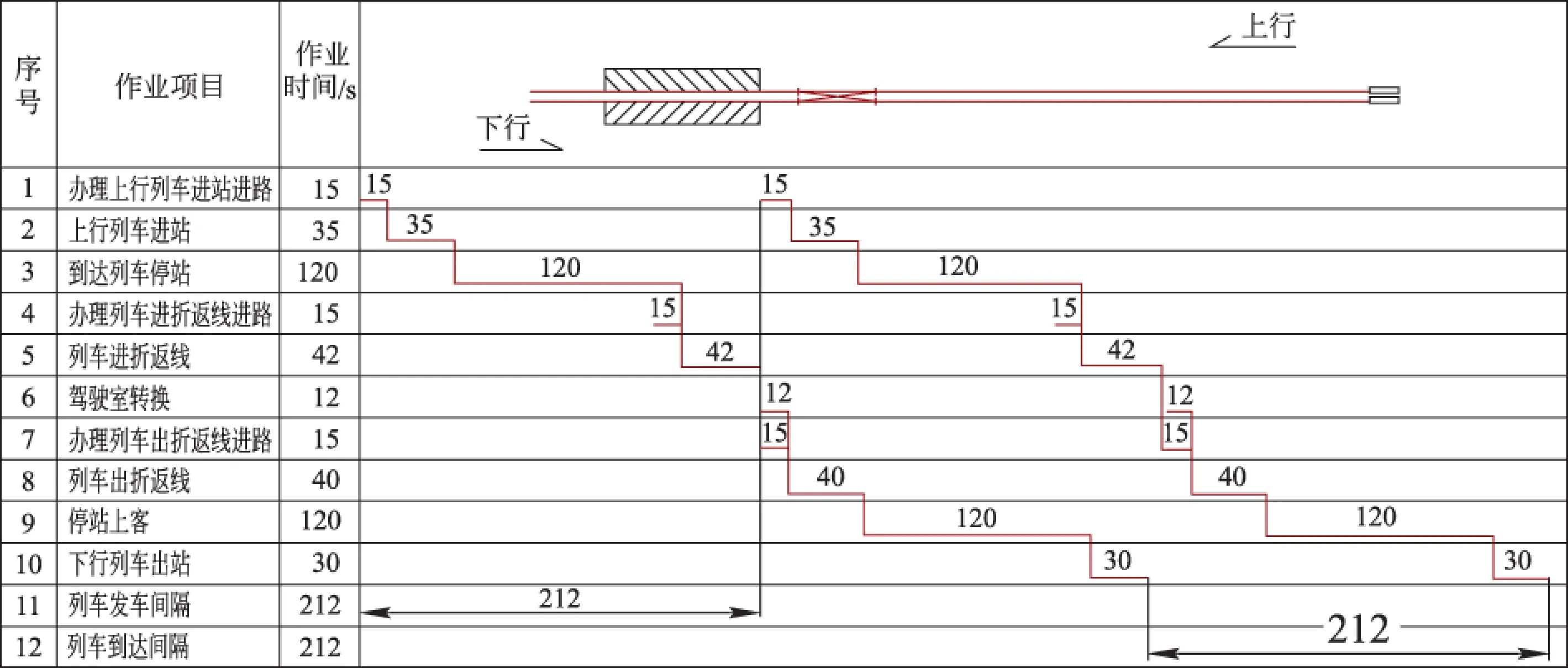

图6 终点站折返能力计算(停站2 min)

5.3 间隔快速调整

间隔调整需求是基于机场乘客波动性强的特点,当遇到非预期出现的大客流时,需要系统具备快速响应、加车支援的能力,是一种增强运营灵活性的考虑。前已论及最小间隔4 min的标准是基于正常运营条件下停站时间2 min的前提,当需要快速加车时可临时关停行李装卸,加快车辆周转,甚至加开的空车可以紧跟前序运营车辆直达大客流站点。该种模式下列车间隔不再受限于折返而为区间追踪,载客运营后受限于中间站通过能力。本线中间站——磁各庄站无行李托运,停站时间1 min,通过间隔可实现3 min,故建议加车调整时本线间隔可实现3 min。同时,为实现向草桥、机场快速加车,备用车需就近停靠,故新机场线场段宜均匀分布于全线,即便在列车总配属数量较小的情况下,也宜实现一段一场。

6 安全可靠性标准

安全可靠性是新机场线运营的基本保证,是系统对提供高水平服务承诺的兑现,本项目对接机场航班,一旦出现大面积大范围延误乃至面临安全问题,将对乘客造成极大损失,甚至可能引发国际纠纷。对于一项复杂的系统工程,涉及安全可靠性的指标繁杂,本文探讨服务标准,仅从运营需求的角度,对系统的故障延误时间及疏散条件提出建议性标准。

6.1 故障延误时间

故障延误反映的可靠性问题,系统中很多环节发生故障都会带来延误,但从运营服务的角度,列车发生动力故障被迫停在区间是一种阻塞时间长、调整难度大、乘客感观强的故障工况,最为典型、也最易发生纠纷。一般而言,机场对乘客到达机场的建议时间为结束安检前1 h,迟到的乘客一般也允许走VIP通道,可节省15~20 min,同时航班对迟到的乘客也会等待10~15 min,为此从可控的时间需求分析,机场线故障延误时间应控制在30 min以内。

当故障车下线距离为15 km时,故障车推送时间约30 min(推送速度30 km/h),系统响应、连挂、清客、解钩技术作业时间等耗时15 min,救援过程中救援车行进里程折合时间10 min,故对故障车后续的正常车,晚点的时间为“推送时间+技术作业时间-行进折合时间-行车间隔”,当行车间隔为4~5 min时,系统晚点时间(30 min)基本可控。为此,机场线故障车停车线间距宜控制在15 km左右,区间设置时应具备清客站台(见图7),方便故障车乘客转移到救援车。

图7 香港机场线区间应急清客站台

6.2 区间疏散条件

区间疏散条件解决的是事故状态下乘客的安全疏散问题,此时以保证乘客快速出地(下地)为首要目标。新机场线地下区间长度达到13.0 km,高架区间达到22.8 km,远大于常规地铁,需针对长大区间疏散问题开展专题研究[1]234。目前城市轨道交通对区间疏散设计标准无系统性要求。根据国家有关规范的要求:长度在10 km以上的单洞隧道,应在洞身段设置不少于1处紧急出口;长度在5~10 km之间的单洞隧道,应在隧道洞身段设置1处紧急出口或避难所[7];桥长超过3 km时,每隔3 km(单侧6 km)左右应在线路两侧交错设置1处可上下桥的救援疏散通道[8]。即隧道设置疏散通道间距标准为5 km,高架为3 km。

鉴于新机场线的服务标准及社会影响力,本文提出全线区间疏散通道间距3 km的建议标准。地下区间疏散通道利用盾构施工井道适当扩挖,形成长50~60 m的小站台,供事故列车的乘客疏散,小站台内设置2组逃生楼梯,事故列车临靠小站台后打开侧门疏散,无法直接下车的乘客通过贯通道到达指定车门后下车,整个疏散过程受列车贯通道能力限制,全列车698人(座席+站席),贯通道宽1 m,参照单向通道能力5 000人/h的标准,考虑0.85的折减系数,贯通道通过能力为70人/min,计算疏散时间约8.5 min。高架区间乘客疏散安全风险较小,保证乘客快速离开列车即可,下地通道可采用折角楼梯(见图8)。

图8 疏散楼梯示意

与之配套的疏散设施还需包括疏散平台、无障碍化道床、照明指示广播等设施。

7 结论与建议

本文基于乘客出行需求特征,站在运营组织的立场,对新机场线服务标准进行了研究探讨,对诸如速度标准、舒适度标准、运行间隔、系统能力、延误时间乃至配线间距、疏散通道间距标准提出了建议指标,供后续工程设计阶段借鉴。另外,从系统服务需要角度,对项目规划提出2点建议,供读者讨论。

1) 草桥站不宜作为新机场线永久终点,宜预留继续向市区延伸的条件。直达中心城、接驳便利是体现机场专线服务功能的最基本需求,目前终点站草桥的位置偏离主客源地核心区,道路接驳条件不佳,不宜作为永久终点,规划及设计宜考虑预留延伸。

2) 城市航站楼内应完善服务配套,周边应丰富住宿、购物等旅居场所,提高行李托运系统使用率。香港机场线行李托运业务备受好评,重要的原因在于周边有大量的酒店、景点及购物场所,乘客预先托运行李后可轻装外出,迎合了客流需要。本线城市航站楼规划设计时也应借鉴。

[1] 北京城建设计发展集团股份有限公司.北京新机场线一期工程可行性研究[R].北京,2015.

[2] VUKAN,R.V.城市公共交通运营、规划与经济[M].宋瑞,译.北京:中国铁道出版社,2012.

[3] 北京城市规划设计研究院.北京新机场外部综合交通规划[R].北京,2012:121.

[4] 北京交通研究发展中心.北京新机场线客流预测报告[R].北京,2015:118-120.

[5] 北京城建设计发展集团股份有限公司.北京地铁19号线一期工程可行性研究[R].北京,2015:134.

[6] 北京城建设计发展集团股份有限公司.北京轨道交通新机场线车辆与供电制式选型专题研究报告[R].北京,2015:96.

[7] 铁道第三勘察设计院.铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范:TB 10020—2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2013:3.

[8] 中华人民共和国铁道部.铁路客运专线技术管理办法(试行):TG/04—2009[S].北京,2009:7.

(编辑:曹雪明)

Research on Service Standard of New Airport Expressin Beijing

Ju Xin Xie Tongtong

(Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Ltd., Beijing 100037)

New Airport Express in Beijing is expected to link the Second Capital International Airport with the central districts of Beijing. The express line distinguishes itself from subway systems in terms of its service objects, function demands, operation goals, etc. This paper discusses the service standards to be adopted by the new express line, taking into consideration of the operation factors for public transportation, urban rail transit design as well as the operational requirements and standards and focusing on the implementation of the top speed, comfort standards, headway and the reliability index, etc.

urban rail transit; New Airport Express in Beijing; service standards; operation organization

10.3969/j.issn.1672-6073.2016.04.006

2016-06-22

2016-06-28

鞠昕,男,工程师,从事城市轨道交通规划研究与运营组织设计工作,juxin@bjucd.com

北京市科委课题(Z111100059411009)

U231

A

1672-6073(2016)04-0029-05