医学知识转移的典范

——杜儒德从英伦到华北的黑热病研究

2016-12-16庞雪晨

庞雪晨

(新乡医学院管理学院, 新乡 453003)

医学知识转移的典范

——杜儒德从英伦到华北的黑热病研究

庞雪晨

(新乡医学院管理学院, 新乡 453003)

20世纪初黑热病(Kala-azar)在中国华北肆虐,90%的患者因得不到救治而死亡。该病在20世纪大规模流行之前,中外医学典籍中鲜有记载。1900年英国医生利什曼(W. B. Leishman)最早发现黑热病原虫后,这种疾病因与为殖民政治服务的热带医学相关,而引致西方医学界的广泛关注,直至20世纪30年代,才有中国学者在苏皖地区进行黑热病的调查研究。文章将根据1900~1935年西方医学文献、国内医学杂志报道等材料及加拿大长老会医药传教史料,以加拿大传教医生杜儒德(Ernest B. Struthers)在中国华北进行的黑热病临床研究为例,探讨医学知识的产生以及如何因地制宜地促进临床实践、推广诊疗方案等问题,旨在为规范当今医学知识的转移提供借鉴。

黑热病 临床医学 杜儒德 齐鲁医刊 博医会报

黑热病(Kala-azar)又称内脏利什曼病(Visceral Leishmaniasis),是由杜氏利什曼原虫(Leishmanis Donovania)引起、经白蛉叮咬传播的慢性地方性传染病。杜氏利什曼原虫属于锥虫科利什曼原虫属、细胞内寄生的鞭毛虫,主要寄生于内脏单核-吞噬细胞系统,易引起肝、脾、骨髓及淋巴结病变,其中以脾脏肿大最为明显。采用穿刺方法,从黑热病患者骨髓、脾、肝和淋巴结内可查见利什曼原虫。患者多为儿童和青少年,以长期不规则发热、进行性脾肿大、消瘦、贫血、白细胞减少及血清球蛋白增高等为突出表现,面部或有色素沉着,出现慢性病容,也常因并发肺结核、支气管炎等其他疾病死亡。

黑热病在世界范围内流行,分布广泛。20世纪初黑热病在中国华北肆虐,是山东、豫北地区最常见的传染病之一,当时有90%的患者因得不到治疗而死亡。该病在20世纪大规模流行前,中外医学典籍鲜有记载。1900年英国医生利什曼(W. B. Leishman)最早发现黑热病原虫后,这种疾病引起欧美医学界的广泛关注,直至20世纪二三十年代,才有中国学者进行黑热病的调查研究,1934~1937年南京国民政府卫生署成立苏北黑热病调查组和清江浦黑热病防治所,对该病进行有组织的防治工作。抗日战争时期,钟惠澜、冯兰洲在北京对黑热病的早期诊断和传播媒介进行研究,同时姚永政、吴征鉴等对中国西南的白蛉分布做了系统调查。抗战后,联合国善后救济署及卫生署在江苏、安徽等地开展过一些黑热病防治工作。可见,国人自发或政府官方对黑热病的研究、防治活动始于20世纪中前期,且集中于苏皖地区,而在黑热病暴发相对严重的华北明显重视介入不够。中国1935年之前的黑热病流行状况数据及地理分布数据,大多来自西方在华教会医疗机构的病例报告。本文根据1900~1935年西方医学文献、国内医学杂志《博医会报》(TheChinaMedicalJournal)*《博医会报》创始于1887年,由中国博医会主办,初名为China Medical Missionary Journal,1907年更名为The China Medical Journal,1932年该刊与《中华医学杂志》(National Medical Journal of China)的英文部分合并。创刊初期,以刊发传教医生撰写论文为主,报道内容多为麻风、瘟疫、霍乱、梅毒、痢疾等疾病。在20年代中期至30年代初,华人作者已达40%以上,发表北京协和医学院各科以及软骨病、钙磷代谢、营养问题、疟疾、血吸虫、斑疹伤寒、黑热病科学研成果学术论文。该刊是探讨中国近代的传染型疾病重要的资料。、《齐鲁医刊》及加拿大长老会医药传教史料*加拿大联合教会(The United Church of Canada)档案馆整理的关于“1800—1950在中国医药传教”的档案索引中(General Council Archives Guide to Holdings Related to Medical Missions in China 1800—1950),记录了加拿大长老会传教医生杜儒德及该会在华北开展黑热病诊治的报告。相关史料还包括当时在华传教士医护人员的日记、自传等。等材料,以加拿大传教医生杜儒德(Ernest B. Struthers, 1886~1977)在华北进行的黑热病临床研究*1924~1928年杜儒德在《齐鲁医刊》发表黑热病研究报告5篇:《卡拉阿萨(俗名痞疾)治愈之标准》、《血球素沉淀及佛马林二试验法对于卡拉阿萨之诊断(附表)》、《卡拉阿萨(又名黑热病)之新疗法(附表)》、《卡拉阿萨(黑热病)》、《杂录:介绍关于卡拉阿萨之名著》,且分别以英文撰写发表于《博医会报》。新中国初期,王兆俊、吴征鉴、姚永政等寄生虫病学家在他们的黑热病防治研究著作中大量引用了杜儒德于20世纪二三十年代在华北医疗活动中获得的临床数据。上述核心史料,使本文对这一时期杜儒德在华北的黑热病临床诊治有了整体把握。为例,从知识转移的视角,探讨殖民历史背景下,医学知识的生成与转移、医疗指南的本土化及其推广等问题,旨在对当今医学规避随意移植、厘定正确发展走向提供借鉴。

1 西方医学关于黑热病的早期研究

研究表明黑热病在全球各地的流行历史至少可追溯至几百年前。19世纪中叶,该病肆虐于印度阿萨姆山区,梵语称Kala-azar,因有“black-fever”之意,中译为“黑热病”,沿用至今。[1]1899年,英国寄生虫学家R. Ross在印度调查疟疾病源时,认为黑热病是疟疾的一种。[2]

1900年,英国医生Leishman、爱尔兰医生Donovan各自对印度死于黑热病者尸检,均发现脾脏内的小体,后证为原虫;又分别在《英国医学杂志》(TheBritishMedicalJournal)上发表论文说明印度锥体虫病的存在[3]和暴发的可能性[4];1904年,Ross通报黑热病原虫的发现,定名杜氏利什曼虫。[5]同年,Leishman提请注意“脾脏肿大有可能是由寄生虫引起”[6]。也是同一年,Marchand对比Leishman等人的报告,确认他在一名侨居中国青岛的德国死亡士兵脾脏、肝脏和骨髓巨噬细胞内发现的小体是利什曼原虫,并将此病例发表于英国医学杂志《柳叶刀》(TheLancet)上,[7]初次证实中国有黑热病存在。随后,中国武汉(Kerr,1905)、胶东地区(Martini,1907; Bassett-Smith,1908,1909)、京津地区(Aspland,1910,1911)又报告黑热病八例,均检出利什曼原虫。[8]1911年,Cochran收集医学会议、期刊报告以及中国各地教会医院的病例,首次确定中国黑热病流行区为河北、山东、江苏、安徽、河南。[9]1923年,北京协和医学院以Young和Hertig为核心组成黑热病研究团(美国洛克菲勒基金会资助),采用Cochran的方法校正中国黑热病流行区域,并赴徐州考察该病的传播途径,另在京郊发现犬感染病例。[10,11]1925~1927年,英国皇家学会组成以Patton、Hendle为核心的黑热病考察团,在山东进行了有关白蛉方面的调查,确认中华白蛉为该病在中国的传播媒介。[12,13]在发现锑剂为治疗黑热病的特效药之前,除极个别可能自愈或经脾脏切除术治愈外,患者大多死亡。[14,15]Di Cristina和Caronia于1915年在意大利首先使用吐酒石有效治疗黑热病。1916年,Caronia在印度临床试用五价锑剂Stibenyl治疗,可肌注,毒性仅为吐酒石的十分之一,效果较好;1923~1925年,Napier试用五价锑剂Stibosan和Neostam,患者耐受好,疗程显著缩短;1927年,新发现五价锑剂Neostibosan,经Napier临床61例,治愈率93.3%,副作用少,疗效好。[16]至此,黑热病患者终于等来了让生命延续的福音。

汇总20世纪30年代以前西方医学界关于黑热病研究的主要进程(详见表1),可以分析得出若干特征:

其一,20世纪初,有关黑热病的发现和研究成果主要由英国做出,这些成果大多见于《英国医学杂志》、《柳叶刀》、《热带医学及寄生虫学年刊》(AnnalsofTropicalMedicineandParasitology)、《寄生虫学》(TheJournalofParasitology)、《自然》(Nature)等英国学术期刊。从历史背景看,热带医学*热带病学是现代医学中一门综合性边缘科学。热带病主要是指多见或常见于热带或亚热带的传染病和各种寄生虫病。今天的热带医学更关注于第三世界国家由于“贫穷引起的疾病”,既涉及热带和亚热带的常见病、多发病,特别是传染病和寄生虫病,也包括一般疾病在热带的特殊表现,与临床医学其他部门紧密相连。本身就是19~20世纪英国殖民统治的副产品之一。“热带医学”的概念,既源自19世纪英国在入侵印度、中国及非洲落后国家和地区时自我保护的医学实践,又是维多利亚时代英国饱受鼠疫、霍乱、结核等流行性传染病威胁后的研究洞察。英国殖民大臣张伯伦指出,热带医学对帝国经济和社会统治的实现至关重要,它是一门“殖民地科学”。因而,应昆虫学、寄生虫学、微生物学等学科的发展以及社会公共卫生和殖民统治需要,热带医学成为英国医学人才培养的必修科目。命名利什曼原虫体的Ross就是英国驻印度殖民医生,他曾于1904年揭示蚊子在传播鸟类疟原虫中的作用,推动了热带医学的发展。伦敦卫生与热带医学院(1919)、英国利物浦热带病学院(1899)和《英国医学杂志》、《热带医学及寄生虫学年刊》成为了20世纪初热带医学研究的策源地。

其二,早期黑热病研究集中于其病原体的发现、分布和流行病学分析上,主要由英国在印度的黑热病研究会做出。紧随利什曼原虫的确认,1903~1910年间西方医学界接连报告中国黑热病典型病例,20世纪20年代美国洛克菲勒基金会和英国皇家学会分别对中国黑热病进行规模性研究,完成了该病在中国的分布和流行病学的基本调查,揭示该病主要由中华白蛉传播。1926~1927年,《伦敦皇家学会会议录B》(ProceedingsoftheRoyalSocietyofLondonSeriesB)辑录研究报告[12]*包括中国黑热病血清学研究、黑线仓鼠对中国黑热病利什曼原虫的易感性实验、山东黑热病调查报告、利什曼原虫抗寒性研究、黑线仓鼠的三种寄生虫研究、华北白蛉种属研究、硕大白蛉与利什曼原虫研究、中国黑热病传播实验研究等。,论证了昆虫为黑热病传播的中间宿主的假设,进而寻找白蛉增殖季节与病例暴发规律。20世纪20~30年代,中国的教会医院、医学院校等都着力关注黑热病疫情,彼时该病在中国的研究已全面并深入地开展。

其三,黑热病研究既关注病原发现和病媒控制,又积极探讨诊断和治疗方法,从1903年发现病原体,至1915年应用锑剂静脉注射疗法,再至1919年中国进入临床使用,该项活动发展迅速且黑热病知识传播较快。热带医学涵盖临床诊治和预防两大分支,与微生物学、公共卫生学相互促进,推动了多学科交叉的医学实践。在西方殖民政治和经济需求背景下,热带病研究方兴未艾并获得政府大量经费投入,这吸引了许多动物学家投身热带致病性寄生虫的研究,热带病媒介生物学的分类学、形态学和生活史的动物学研究传统,也导引了黑热病流行病学研究的异军突起。与此同时,从脾脏穿刺活检,切除脾脏,采用输血、铁补充剂和加强营养等支持疗法[17],到锑剂治疗,工作在印度和中国的英美传教医生力求寻得更为有效的诊断和治疗方法。然而,医学史家米切尔·沃伯斯(M. Worboys)在总结寄生虫学的早期发展时指出,热带寄生虫病的研究大多是先揭晓其形态学、生活史,然后再解决媒介控制问题,而因其“尚处在学科高度变更且多学科交叉的生物医学领域前缘”,寄生虫学研究更偏重于寄生虫本身,而非医学研究的手段。[18]1928年3月,《博医会报》刊发题为《未来的中国寄生虫学》(TheFutureforParasitologyinChina)一文,对20世纪最初30年的在华黑热病研究状况作了如下总结:“在华工作者在当前对利什曼原虫认识、对人和实验室宿主的致病性、最精确的临床和实验室感染诊断方法、治疗方法,做出了显著比例的贡献,也相当精确地标示出了该病的地理分布。而它在人际间传染的方式,无论是直接接触,通过带菌者,还是在转主寄生的潜伏期之后,仍未解答。黑热病在儿童和青少年中的高发仍需要研究。”[19]

表1 20世纪30年代以前西方医学界关于黑热病研究的进程1)

续表1

①英国《自然》杂志刊出英国医学界权威R.Ross在泰晤士报等日报上发布Patton在臭虫体内培养利什曼原虫的进展。参见TheEtiologyofKala-azar.Nature,1912,88(2208):555~556。

1) 没有标注的文献来源均在前述出现,可阅参考文献。

2 系统梳理黑热病诊疗方法的医生

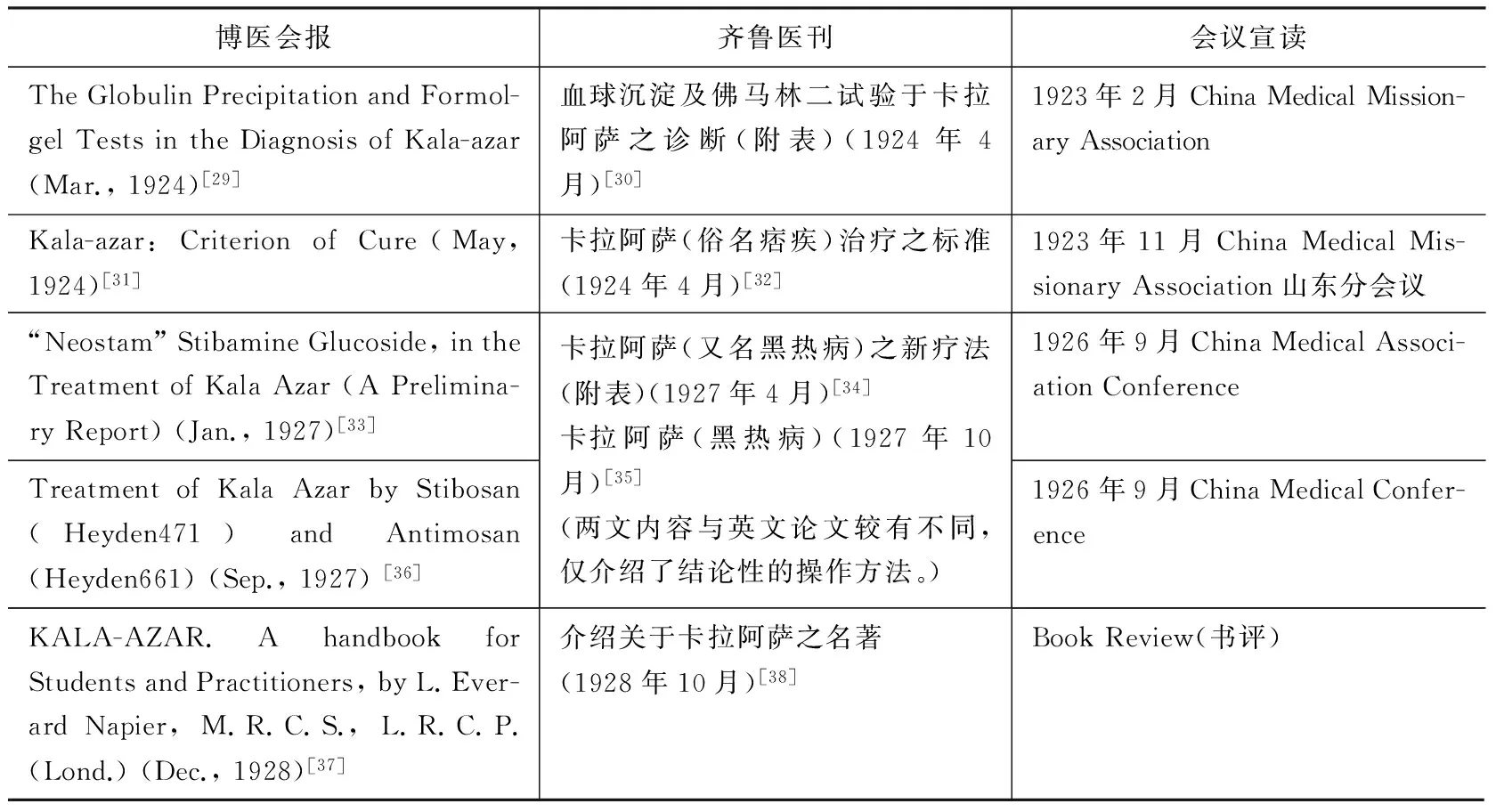

热带医学的进步与研究者在当地的大量医学实践有着密切关系,当协和医学院和英国皇家学会集中开展中华白蛉分布与黑热病传播实验时,供职于齐鲁大学医学院(时为山东基督教联合医学院)的加拿大传教医生杜儒德专注于黑热病治疗,将他的诊疗报告梳理为“标准”,并根据新方法、新药物的开发不断修正,1924~1928年形成5篇研究报告,几乎同时分别以英文和中文刊发在《博医会报》和《齐鲁医刊》上,逐步系统性地将黑热病诊疗指南介绍到中国。(详见表2)

表2 1924~1928年杜儒德的黑热病临床研究报告

中国早期流行型疾病及其应对措施的医学报告,大多收录在自1871年开始出版的《海关医学报告》(MedicalReports)中。在华教会自1880年向本国报道中国“痞病”,称患者腹内硬块逐渐肿大,无腹水,无关大便,不免死亡[39]。1887年济南教会医院报告,门诊常见一种脾肿大疾病,伴有贫血、消瘦等症状,经用红降汞抹擦,内服铁剂,砷剂和奎宁等疗法,均无效果。[40]利什曼原虫为黑热病致病因被发现后,在华传教医生除将研究成果发往欧美医学期刊外,还利用《博医会报》交流行医中积累的疾病特征和治疗经验。1910年以后的《博医会报》几乎每卷中都有关于寄生虫病的研究文章。据笔者查阅1904~1928年《博医会报》中黑热病的相关内容显示:(1)自1904年中国首例黑热病至1910年,该刊除对各地的个案病例报告外,鲜见有研究性文章;1911年之后不再发布一地个别病原体的发现报告;1923年Young综述了该病在中国的流行区域报告[8]。(2)1910~1915年,相关文章多是以发热[41]和肝脾肿大[42,43]等各器官组织病理变化为主题进行探讨,黑热病因与疟疾([42], 252页)、结核[44]、痢疾[45,46]、梅毒[47]等发热性疾病的鉴别相联系而被提及;1923年后则着重该病与血吸虫[48—50]、麻风[51]的鉴别。(3)以1920年为界,黑热病诊断方法前期以病史收集、触诊、穿刺、血液涂片等相结合的病原检验为主[52—54];后期陆续提出球蛋白沉淀试验(Brahmachari, 1917)、溶血试验(Ray, 1921)、醛凝试验(Napir, 1922)、血球素沉淀试验(谢和平, 1924)、锑试验(Chopra, 1927)等血清试验,刊发了大量有关试验有效性的数据验证的文章。(4)治疗方法的探讨始见于1916年锑剂的使用,并于1918年转载《英国医学杂志》(Oct.,1916)的儿童治疗病例[55];此后Korns[56]、Bell[57]、Wylie[58]公布锑剂在华临床试用的效果,他们均反映,因缺乏对锑剂毒性、副作用的了解,不易掌控剂量和疗程,疗效并不理想,因而寻求一种疗效较高又安全的药物便成为研究焦点*1918年1月,John H. Korns 报告北京协和使用吐酒石治疗黑热病的11个病例,效果不稳定,易引起并发症。1921年11月,Korns通过锑剂对家兔的毒性试验,明确了长期使用锑剂治疗黑热病的潜在危险,须在安全值下限短期大剂量投用。参见Korns J H. Toxicity of Antimony in Rabbits. The China Medical Journal, 1921, 35(6): 564~566。。1924~1928年,该刊除跟进转载《英国医学杂志》、《热带医学及寄生虫学年刊》的药物临床报告外,在中国临床应用方面主要刊登了杜儒德使用酒石酸锑剂、有机锑剂(Neostam、Stibosan、Antimosan)的疗效报告和临床方案。由此可见,专门疾病知识大多起于零散的、细碎的讨论,甚至是借鉴其他疾病的病理研究,或是在有趣的机遇中获得,然而历经长期的前人摸索的各种相关议题,最终必须归纳为具有一定普适性规范的临床指南。杜儒德即是对黑热病既往研究进行系统梳理并将其引入中国的先驱者之一。

杜儒德,加拿大人,1912年毕业于多伦多大学,获得医学学士学位。1913年2月,通过伦敦传道会抵达香港爱丽丝纪念医院,成为海外传教医生,开始接触到被各种病痛和习俗困扰束缚的中国病患。1913年9月,接任香港大学马礼逊堂学监。1915年受加拿大长老会委派前往河南,1916年作为医疗力量同中国劳工一起赴法援战。1919年回到中国,在山东基督教联合医学院从事热带医学和寄生虫病特别是黑热病的教学研究工作。1935年任齐鲁大学医院内科黑热病和其他寄生虫病主任,后多次出任院长,直至1949年离开中国。1942~1949年,在中国社会最为动荡的时期,他带领71名学生和29名教职员工转迁成都、福州完成教学科研任务。[59]

据Young所撰《黑热病在中国》(Kala-azarinChina)中引用的传教医生临床数据来看,杜儒德最迟从1919年开始从事该病临床工作,于1925年取得伦敦热带医学学院文凭。([8], 809页)史如松、张大庆指出,19世纪传教医生在中国的医学研究偶然性较大,主题比较分散,同一研究者对同一问题的研究也很少有持续性。[60]然而从1919~1949年杜儒德从未偏离黑热病临床诊疗研究并取得了较多成绩。这与他的机遇、个人兴趣、研究资源都有着深刻的关系。被Young称为中国首位也是最全面的黑热病流行病学报告者Cochran([8], 798页),受到伦敦热带医学学院的重视及经费资助,使他得以自1919年在齐鲁大学医学院进行黑热病研究,1922年任院长。[61]换言之,杜儒德在齐鲁大学医学院的黑热病研究是伦敦热带医学学院Cochran项目的继承和延伸。1923年2月,杜儒德在博医会研究委员会会议(1920~1923)上,宣读了他的论文《黑热病诊断中的血球素沉淀试验和醛凝试验》(TheGlobulinPrecipitationandFormol-gelTestsintheDiagnosisofKala-azar)*据1923年3~4月《博医会报》所登会议记录,黑热病研究议题部分仅有Young和杜儒德。[62],同年11月又于博医会山东分会宣读《黑热病治愈标准》(Kala-azar:CriterionofCure)[31],两文于1924年3月见刊。另有英国Burroughs Wellcome([33], 22页)、德国Bayer[63]等医药公司与齐鲁大学多年合作,向杜儒德提供有机锑药物。此外,他初到中国时曾目睹许多深受流行病之害的病患,或是他致力于黑热病研究的情感动机。

对清末民初的中国而言,西医完全是舶来品,教会医院及传教医生成为当时中国西医学术及舆论的舵手,西方学术刊物以及教会在中国办的英文刊物成为中国西医学界学术交流的平台。随着中国高等医学院校的崛起,早期中文医学期刊得到了极大丰富,尽管它们的作用更趋向于开启民智、普及医药卫生知识,但其办刊宗旨大多以传播和研究医学、期望更多中国医者的成长和裨益国内匮乏的医疗服务需求为己任。《齐鲁医刊》为齐鲁大学医科主办的中文医学期刊,主编孟合理(M. Lonsdale)毕业于英国爱丁堡医科大学,由伦敦传道会派至中国,他与杜儒德以《齐鲁医刊》为载体,将英国热带医学中关于黑热病最实用的诊疗知识在中国广为传播。

此前国内中医对黑热病病征并非没有探讨。查阅历代中医典籍,以脾脏肿大为主要症状、将腹内有块的疾病皆归入症、瘕、积、聚等门类中,称肥气或肝积。对照黑热病流行区,清光绪年间江苏淮阴高映清所撰《乳石山房医案》中的病例,为中医著作中关于“黑热病”的最详实记载:

古有五积之名,近来每多肥气,皆由传染而成,实与五积有间。

年来疫痞流行,自古方书无有论及。良由肝脾克贼所致,患斯疾者痞居左首为多,重必龈烂,剧则腹大,每多坏症。

据上述文献所载,患者来自苏皖,主要症状是腹内左胁下有痞块、发热、齿龈腐烂,有时发生鼻衄、腹泻或下肢浮肿,治疗不见效,多死亡。高映清认识到该病的传染性,称“疫痞”。高映清医案成于光绪中年(1885~1895),那么1875年前后苏皖一带或有黑热病流行。[64]

20世纪初的中文医学期刊中,也有一些基于中国传统医学实践的治疗“痞病”的研究成果,论点以益气补虚、固表除热、软坚散结、活血化瘀为主。1924年始,杜儒德用中文在《齐鲁医刊》发表有关黑热病研究的文章,持续向中国推介黑热病诊疗的方法和最新进展。1927年,《自然界》摘发Patton和Hindle在《伦敦皇家学会会议录B》上发表的题为“利什曼原虫在中华白蛉和司氏白蛉体内的发育”(TheDevelopmentofChineseLeishmaniainPhlebotomusMajorvar.ChinensisandP.Sergentivar)的论文*1915年,清华学校校医布乐题曾发表《中国白蛉与疾病之关系》一文,主论白蛉与三日疟传染研究,当时国内外尚未探讨中华白蛉为黑热病的主要传播媒介,文中也未提出以脾脏肿大为主症的病例。,其中写道:“中国的痞病病源微生物为利什曼鞭毛虫,在中华白蛉食道中生长,六日后移入咽及颊腔,另有寄生于司氏白蛉食道中部”[65]。据可查到的文献,这是除杜儒德之外,西方研究者关于黑热病的相关研究在中国较早地译为中文的表述。同年,《协医校刊》登载1923~1927年协和黑热病研究团内科教授Young的照片,另配有研究室、培养室内部状况的照片,还发布了徐州小儿患者的照片,然而对研究进展等内容却没有更多介绍。[66]1929年前后,中文医学期刊刊出一批介绍黑热病诊疗方法的文章,如汪元臣的《卡拉阿差及“新斯銻波霜”》(《医药学》),张纪成的《卡拉阿差之新疗法》(《天德医疗新报》)。南通大学医科陈安智的《从甚若蛇虺之毒多于梅毒之毒的痞病上kala azar谈到医学落后的中国》(《医药评论》)一文,在简述中国黑热病疫情严峻、病理变化及诊治方法后,又检讨了国人西医研究萎靡、诊疗水平难与教会医院相比的现状。[67]创刊于1915年,在中外医学学术交流中起到推动作用的《中华医学杂志》,迟至1932年才刊载齐鲁大学编译的《卡拉阿萨之血清佛马林诊断法》,这可能与中华医学会、中国博医会合并,该刊中文部和《齐鲁医刊》合作不无关系。纵览中文医学期刊内容所反应出的黑热病研究迟滞,从一个侧面也反衬出杜儒德通过《齐鲁医刊》用中文持续向中国通报黑热病诊疗研究所作的贡献。

3 杜儒德在中国的黑热病诊治研究

杜儒德是众多西方传教医生中的一个典型,30多年来在华行医、传医、研医,用科学严谨的思维,坚持观察黑热病患者,总结发病规律,探索不同药物的疗效,借鉴他人经验的同时,寻求适合于中国本土病人的诊疗方法。他亦因较早在西方医学界发表黑热病临床研究而破格撰稿美国《西氏内科学》(CecilTextbookofMedicine)中黑热病专章,概述该病的历史、发病率、病源、诊断和治疗方法。

首先,杜儒德结合中国本土实际引入并改进了黑热病诊疗方案。1913~1915年酒石酸盐的疗效在世界各地的临床应用中获得证实*意大利Di Cristina与Caronia两人试用于病原相同之黑热病。Rogers在印度做同样尝试,这种疗法风行印度。Muir, Knowles, Mackie, Brahmachari, Ghosh, Jackson, Kundu均有成功报告。,一些印度殖民医院不仅在住院病人中大规模使用酒石酸盐疗法,甚至用于门诊注射。1918年印度加尔各答英国皇家热带医学学院医生E. Muir出版了第一本关于黑热病的手册(Kala-azar;itsDiagnosisandTreatment),详述了酒石酸锑钾疗法。1923年杜儒德在《博医会报》“读者来信”中强调Muir与Napier已联名对该手册进行了修订再版,书中丰富了新的诊疗知识,为临床所用。[68]1924年他在《卡拉阿萨治愈之标准》中说明自己在临床诊治中采用了Muir倡导的方法,同时借鉴医学界其他研究成果,如参考Ross《传染病屡施药法之大纲》书中关于梅毒和其他寄生虫病的治疗经验,依据小剂量且持续用药的治疗理念,推算出酒石酸锑剂在中国黑热病治疗中的投用标准,即选用1%酒石酸锑钾,仅用理论投药剂量的1/3,隔日一次,再据患者临床反应逐渐加量。[32]1927年,他跟进Napier所做的“五价有机锑与酒石酸锑钾耐受性、副作用及临床效果的比较研究”,鉴于有机锑毒性较小,注射次数少(与酒石酸锑钾注射次数相比为12∶30),对酒石酸锑钾有抗药性的患者注射疗效显著,无咳嗽、关节痛等不良反应,将有机锑新疗法引入到中国黑热病临床治疗中,“在齐鲁大学医院用此药治疗七病案,其中痊愈者五案,半痊愈一案,死亡者一案”。[34]1928年,当他确认临床效果后,才将Napier的KalaAzar:AHandbookforStudentsandPractitioners(杜译:《卡拉阿萨详论》)介绍给中国医学界,指出有机锑疗法的优点、肝脾穿刺诊断的必要性及锑化合物血清试验新法等要点。[38]

将西方黑热病诊疗研究成果引入到中国临床实践的同时,杜儒德据实调整、改进诊疗方案,遵从了医学强调以实际应用为导向开展临床实践的理念。在临床使用过程中,他发现锑剂的副作用与剂量成正相关,因此没有盲目追随既定疗法,而是采用小剂量注射,从而有效降低了药剂的毒副作用。他将文献中的患者基本情况、体格变化、血象变化、用药剂量和疗程、不良反应、治愈率、好转率、死亡率等所有数据搜集起来,对照中国患者的病情综合评价后再确定自己的诊疗方案,并在临床实践中反复运用这种数据分析的循证方法,为成人、儿童和处于不同阶段的患者制定个性化的治疗方案。*据杜儒德发表于《齐鲁医刊》的文章《血球素沉淀及佛马林二试验法对于卡拉阿萨之诊断(附表)》,《卡拉阿萨(又名黑热病)之新疗法(附表)》,及王兆俊于1950年编著出版的《黑热病》一书中所引用的杜儒德临床数据综述。他详尽地记录患者病程,忠于疾病发生的自然规律,十分关注患者用药后的反应和发展。有机锑剂的毒性虽轻,但仍有呕吐、腹泻、皮疹、肝炎等不良反应,而据他的临床经验,以上反应如在治疗末期出现,则是治愈的指征[33]。三种有机锑剂Neostam、Stibosan、Antimosan中的Stibosan可用于常规治疗([36], 755页)。Antimosan毒性最弱且可与其他药物联合使用,用其治疗中晚期或体弱幼儿患者时,伴有持续发热,痊愈较慢,但他认为对治疗以保全生命为底线的危重患者,Antimosan是降低副作用获得较好疗效的最佳方案。([34], 73页)

在动荡、闭塞、多灾多病的20世纪上半叶,少量进口和携带入境的药品很难治愈庞大的中国患者群,“实际”一词便包含了更多的意蕴,即依据社会时局、药物成本、患者数量和特点对照选择治疗方案。据调查,山东潍县一个4000人口的乡镇,25%的家庭患有黑热病。[69]另据齐鲁大学医院病案,1920~1926年经该院收治黑热病301例;[70]1927~1937年该院筛查10000名儿童患者中黑热病达428例,占儿科住院总人数的20%。[71]乡村中便流行一种集众患之力抽签送一人就医的习俗。杜儒德据此乡村病败的实际,申明有机锑疗法的缺点为“价值较昂”([34], 66页),并再述酒石酸锑钾治疗旧法,“以便无力付新药之值之病人亦得沾治愈之惠” ([38], 212页)。另一方面药物紧俏和病患激增的鲜明对比,也指向着必须据患者意愿选择最适合的诊疗方案。

第二,杜儒德致力于准确安全的临床诊断和评估方法。方便、安全、无创的疾病诊断和疗效评估理念,在医学影像学并不发达、医疗技术落后、环境设备消毒不严格的近代中国医院中很难实现。黑热病发病早期和治疗临近终期,患者无明显病征,很容易误诊或与伤寒、疟疾等其他疾病相混。病原诊断上,因脾脏组织网状内皮细胞丰富,适于杜氏利什曼原虫寄生,脾脏穿刺液中检出率高达90.6%~99.3%[72];血清试验诊断中仅有“血球素沉淀试验”和“醛凝试验”得到认可。即使脾脏穿刺极易因不当操作引起内出血,杜儒德仍坚持Napier“治疗前必须明确诊断”的原则([37], 933页),强调穿刺液活检病原体的重要性。

在鉴别诊断方面,杜儒德认为可先对疑似患者施以血球素沉淀(红细胞沉降率)和醛凝试验,初步排除两种试验均为阴性者。他在1924年公布的141例黑热病血清检验结果,即血球素沉淀试验中92.9%呈阳性,醛凝试验中98%呈阳性,论证了两种检验方法在诊断确诊中的价值。对照组试验,66名非黑热病患者,均为阴性,获得了反证。([30], 75页)*阳性反应出现于球蛋白过高者,并非是某些疾病的特异性诊断试验。参见Wise C.R., Gutman A.B., Formol-gel Reaction; Convenient Preliminary Test for Hyperglobulinemia. American Journal of the Medical Sciences, 1937, 194(2): 263。他另据前人及个人诊治经验指出,许多脾肿患者实际上是患有慢性骨髓性白血病、菌原性心内膜炎、慢性疟疾、梅毒、脾性贫血或特发性门脉高压症,他强调必须考虑黑热病与其他病征相似的情况,尤以醛凝试验对血吸虫病也发生阳性反应为例*血吸虫病患者的血清醛凝试验也常呈阳性,但因此病当时未在华北发生,杜儒德认为在黑热病高发区可减少对血吸虫病的顾虑。,诊断中对高度疑似者必须依据脾脏穿刺来确诊。([35], 171页)

在疗效评估方面,1924年杜儒德借鉴Napier、Ross等研究成果结合临床指出“卡拉阿萨治愈之标准”:

除吸取其脾髓不能培养出致病之原虫或为确证外而实无他法。血球素沉淀及佛马林二试验法对于指明此病痊可非为可恃,以吾齐鲁之经验论,其证据之最满意者有四。(一)周身安宁及体重日见进步。(二)体温恢复至常度已历一月至六星期之久。(三)脾之体积缩小。(四)白血球及血红素增多。然须知疗治之期限须长过三至五阅月。([32], 70页)

Napier不赞同因脾脏穿刺的危险性而求他法,称“他在印度施行脾脏穿刺法7000次,从未有何意外。只要患者不是出血性素质、出凝血时间正常、脾脏不太柔软、操作技术熟练且谨慎从事,多能获得圆满结果。”[73]杜儒德早期以脾脏穿刺液检查作为治愈标准,因常“须刺三四次始可发现该寄生物” ([35], 171页),一般诊所难以精准控制,出于减少患者损伤的考虑,随着对检验方法的反复求证和新型有机锑血清试验的应用,疗效评估时不再穿刺,但病人治愈期后“必于第一、第三及第六个月之终前来复诊,此为病人痊愈之唯一方法,且可使病者于必要时早受治疗之机会”([35], 174页)。

杜儒德指出黑热病临床诊断和疗效评估的一般路径:通过问诊症状、确认发病地、体格检查、扪脾检查、血清试验、穿刺活检等一系列的鉴别方法,辨证组合最终形成较为准确、安全、尽可能降低创伤和危险的临床诊断和疗效评估标准。

第三,杜儒德在回答不同锑剂疗法对体征变化、病程时间、患者痊愈或复发可能性等影响问题时,统计分析了大量既往临床数据,进而得出科学严谨的预后判断,这是符合当今“循证医学”原则的。“预后”既不是对疾病自然发生史的预测,也不是对预后的终点存活或死亡的描述和分析,它意味着对疾病未来变化的转归和结局的判断。

黑热病自然死亡率为95%,使用有机锑剂后能将死亡率降至5%([38], 212页)。杜儒德起初采用钾、锑、酯混合的强毒性药物治疗患者,虽然疗程长达8个月,但治愈率达80%;他又试验了几种有机锑新药,发现无论从哪一病程阶段介入,最终治愈率均有望达到80%~95%,疗程减少到3周。[74]如不治疗该病晚期多会因并发症致死,他通过《田家半月报》提醒百姓如发现“身上发烧,肚里生硬块,像发疟疾差不多,病拖延到两年或三年”需及时就医,早期治愈率高。[75]1927年,杜儒德思考注射酒石酸锑剂有14.4%致死的原因,排除晚期就医和有严重并发症患者,治疗7天后患者多因并发肺炎、活动性肺结核等呼吸道疾病死亡,他认为需在疗程中根据患者反应调整药物投用剂量,确保患者远离呼吸道疾病传染源。[34]“治疗黑热病患者在印度的经验,每个细节针对中国患者都有所不同”,“如对中国患者应小剂量用药、Neostam较印度罕有并发症”,([37], 933页)持续记录患者注射不同锑剂易发生的不良反应和百分率,指导用药剂量就显得尤为重要。该病初期临床研究中缺少预后数据,他通过寄函随访跟踪患者情况一年以上*1924年杜儒德公开其黑热病诊治方法时,他所在的齐大医学院已使用穿刺活检确诊,注射1%酒石酸锑钠,疗程3~5个月,出院前以血清试验配合观察,通过寄函跟踪治愈病例40人,2~24月未复发37人,发热返院3人;1922年1月~1923年11月治疗100人,痊愈60人,未愈好转18人,去世21人(多为晚期介入病例)。([32], 64页),要求患者愈后来院复诊,以此预防复发。([35], 174页)

尽管在近代中国落后的医疗条件下,很难做到检验设备齐全、早期详尽诊断等,但杜儒德在临床诊疗中得到的大量资料,不仅为他修正诊疗方案提供了科学依据,也为新中国大规模开展黑热病防治工作提供数据支持,架起了新一轮从基础医学研究到临床转化的桥梁。1932年,Scott在《黑热病儿童诊疗方案研究》(TheTreatmentofKalaAzarinChildren)中,感谢杜儒德研究提供了他在1924年收集的临床数据和获得药物Neostibosan的途径。[76]1956年王兆俊、吴征鉴基于国内外自20世纪初开始的黑热病研究文献,尤其大量引用了杜儒德积累的临床数据和经验,编写了《黑热病学》一书,用于培训专业防治人员及指导防治科研工作。国内选用并规模自产的葡萄糖酸锑钠制剂,正是出自杜儒德1937年临床实验报告中对黑热病有迅速治愈效能、毒性较低的葡萄糖酸锑钠制剂Solustibosan。[77]

杜儒德认识到人口体质、人种类型、病例个案的特异性以及患者意愿等因素,常会导致临床用药时患者耐受性、不良反应频次、预后概率有所差别,因而他以严格科学的检验、随访数据评估疗效,再对个人经验进行修正,形成经过循证转化的临床诊疗指南,同时正是由于他严谨的科学研究态度,使得他的研究成果具有较高的信度价值,被国内外医学界广泛引用,促进了黑热病国际诊疗指南在中国临床应用研究中进一步发展。

4 黑热病临床经验在豫北的推广

杜儒德所在的齐鲁大学医院和医学院,前身为1909年英国浸礼会和欧美长老会在济南合办的共和医道学院,医学教学楼内除教室以外,还有组织胚胎、药物化学、生理化学、临床病理四个实验室,从北京协和医学院和南京金陵大学医科充实师资,具有相当实力。1913年英国浸礼会派外科医生来济南,兴建附属共保医院。1917年,齐鲁大学成立,共和医道学院改称齐鲁大学医科。1924年,该校在加拿大立案,具有学位授予权,医科可授予加拿大“医学博士”学位,1925年更名为齐鲁大学医学院。加拿大长老会和齐鲁大学医学院有着一衣带水的密切关系,是最早联合开办齐鲁大学的14个教会团体之一,并在经费和人力两方面深入学校的运转管理工作,1917年教会调派豫北差会的博济医院院长罗维灵(W. McClure, 1855—?)参与建设、担任医科教授。杜儒德首先是作为教会的传教医生被派往豫北工作,其后至齐鲁从事科研,他的研究报告至今被保存在加拿大联合教会档案馆中,彼时他的研究成果通过自身学术影响力、教会的组织系统以及教育与人才输送的知识转移通道,即时推广到了豫北教会医院的黑热病临床治疗中。

在封闭、落后、贫穷、战乱的近代河南,黑热病的疫情尤盛,成为豫北教会医院最常见的病例之一。豫北教会医院的罗威灵和科玉贞(J. I. Dow, 1870~1927)被认为是最早在豫北探索黑热病诊治方案的医生。1927年《博医会报》刊发讣告称:加籍女医生科玉贞在豫北黑热病治疗领域做出了重要贡献。[78]加拿大学者顾求知(Margo S. Gewurtz)指出科玉贞专注于临床应用和护理实践,但成就几乎不为人所知,或许是出于她对福音传教事业核心价值的理解,或许因过度操劳无暇顾及,她没有公开发表过任何成果。[79]与之相比,杜儒德注重综合诊疗实践研究,并将经过反复临床验证诊疗指南推广至疫病高发且医疗技术落后的地区,让更多的病患从他的研究成果中获益。

1928年,在加拿大经济萧条、教会医院资金掣肘、中国军阀割据严峻的情势下,豫北教会医院仍然坚持收治贫穷的黑热病患者:

几天前,三个黑热病患者来就诊。一个能付起医疗费,另两个仅有一两美元,而整个疗程10次,需医疗费15美元……其中一个为看病跑了90英里……几乎每天都有营养不良、吃不饱饭的病人,对他们来说,往他们粗劣的食物里加入一点浓缩鱼肝油是必需的,但那一瓶的价钱比一个家庭父亲一周挣的工资还高。[80]

豫北安阳医院加籍护士彭纯修(L. C. Preston, 1891~1959)认为,没有比患有黑热病的儿童更需要获得良好的护理了,她这样描述儿童的疗程:

让孩子们每周集中3次,排队问诊、测量体重并接受静脉点滴注射。你会发现,坚持治疗的病人出现了好转的迹象:肤色改善,双腿胖起来,腹部也渐渐正常……几年后康复的患者回到医院表示他们的感激之情。[81]

抗战胜利后,战时撤离的加籍医生重新回到豫北惠民医院,看到当地黑热病的诊疗,“每天处理190名病人,用药剂量仅为正常的一半或更少,疗程拖至25~30天”[82],已不再严格依据当初根据科学临床试验形成的标准进行,并将此作为本土坚守医生的失职行为。然而从医学预后判断来看,杜儒德曾指出如长期小剂量注射酒石酸锑盐,可引发患者耐药性及并发症,复发率高等。但从亲历的本土医生视角出发,面对战时医药短缺,仅能采用预后并不理想的酒石酸盐疗法,寄希望于保全更多生命,等待国际医药支援更为实际。

5 余 论

起先以殖民地或传教地区为研究场域,以维护当地西方居留群体的健康为优先目标而建立热带医学,其微生物学和寄生虫学基础理论最先在英国诞生,而该领域的卓越临床成果大多产生自热带疾病高发的东方,其研究者或因政治经济理由、或基于医疗事务需求、或与海外医药传教活动有关,将知识贡献在临床工作中,技术规律则保留在西方医学科研体系中,很少注重和顾及在当地的知识共享。热带医学最重要的研究与防治对象是病媒传播的寄生虫病,黑热病即为其中之一。以长效防治为终极目标,绝大多数科研力量逐渐向病媒控制聚焦,而对于当地大量贫穷、劳顿的患者来说,短期治愈则是最实际的需求。杜儒德作为海外传教医生,随同他身体空间的转移,个人成为了医学知识转移的媒介,把西方热带医学理论带到了中国华北。在另一层医学跨越国界、临床适用实际的意义上,医者个人进入具体的临床实践情境,通过推理、验证,从中得出的系统化、本土化的疾病诊疗规律和经验,将科学思想、医学精神从西方带到东方,将热带医学诊疗方法从英国带到中国,又将黑热病诊疗指南从山东推广至华北。

致 谢 感谢审稿人对本文提出的宝贵修改意见,使本文关注到了《博医会报》呈现出的近代中国流行型疾病研究的总体;感谢新乡医学院邵金远老师、陈娓医生对本文医学知识的校准和给予的极大支持。

1 UL Bari A. Chronology of Cutaneous Leishmaniasis: an Overview of the History of the Disease[J].JournalofPakistanAssociationofDermatologists, 2006(16): 24.

2 Ross R.ReportontheNatureofKalaazar[R]. Calcutta, Office of the Superintendent of Government Printing, 1899//Cox E G. History of Human Parasitology[J].ClinicalMicrobiologyReviews, 2002, 15(4): 605.

3 Leishman W B. On the Possibility of the Occurrence of Trypanosomiasis in India[J].TheBritishMedicalJournal, 1903, 1(2213): 1252~1254.

4 Donovan C. On the Possibility of the Occurrence of Trypanosomiasis in India[J].TheBritishMedicalJournal, 1903, 2(2219): 79.

5 Ross R. The Leishman-donovan Body Found at Omdurman[J].TheBritishMedicalJournal, 1904, 1(2261): 1049.

6 Leishman W B. Note on the Nature of the Parasitic Bodies Found in Tropical Splenomegaly[J].TheBritishMedicalJournal, 1904, 1(2249): 303.

7 Marchand F, Ledingham J C G. On the Question of Trypanosoma Infection in Man[J].TheLancet, 1904, 163(4194): 149~150.

8 Young C W. Kala-azar in China[J].TheChinaMedicalJournal, 1923, 37(10): 799.

9 Cochran S. Leishmaniosis in China[J].JournaloftheAmericanMedicalAssociation, 1911, 57(20): 1630~1631.

10 Young C W, Hertig M. The Development of Flagellates in Chinese Sandflies (Phlebotomus) Fed on Hamsters Infected with Leishmania Donovani[J].ExperimentalBiologyandMedicine, 1926, 23(7): 611~615.

11 Young C W, Hertig M. Kala Azar Transmission Experiments with Chinese Sandflies (Phlebotomus)[J].ExperimentalBiologyandMedicine, 1927, 24(9): 823~825.

12 Hindle E, Patton W S. Reports from the Royal Society’s Kala Azar Commission in China[J].ProceedingsoftheRoyalSocietyofLondonSeriesB:ContainingPapersofaBiologicalCharacter, 1926, 100(704): 368~390, 100(705): 405~412, 1927, 101(710): 369~390, 102(713): 63~71.

13 Hindle E, Patton W S. Sand-flies and Chinese Kala-azar[J].Nature, 1927, 119(2995): 460.

14 Hutcheson A C, Kashing M D. Surgery of the Spleen, Case Reports, Comments on Splenectomy[J].TheChinaMedicalJournal, 1915, 29(1): 16.

15 Cochran S. Splenectomy in Kala-azar (Preliminary Report)[J].TheChinaMedicalJournal, 1915, 29(5): 301.

16 宋鸿锵. 化学治疗药物的化学及合成[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1958. 200.

17 Keefer C S, Khaw O K, Yang C S. The Anemia of Kala-azar with Special Reference to Treatment[J].NationalMedicalJournalofChina, 1929(15): 731~742.

18 Worboys M.寄生虫学的诞生及早期发展[C].唐建明译//岳华. 全球性寄生虫学回顾、现状与展望. 北京: 北京农业大学出版社, 1990. 1~19.

19 Faust E C. The Future for Parasitology in China[J].TheChinaMedicalJournal, 1928, 42(3): 182~183.

20 Rogers L. Preliminary Note on the Development of Trypanosoma in Cultures of the Cunningham-leishman-donovan Bodies of Cachexial Fever and Kala-azar[J].TheLancet, 1904, 164(4221): 215~216.

21 Cochran S. Distribution of Kala-Azar in China and Korea. A Reprint[J].TheChinaMedicalJournal, 1914, 28(4): 274~280.

22 Caronia G. On the Treatment of Leishmaniosis[J].AmericanJournaloftheMedicalSciences, 1915, (3): 448. (另刊于同年《德国医学周刊》)

23 Rogers L. Tarter Emetic in Kala-azar[J].TheBritishMedicalJournal, 1915, 2(2848): 197.

24 Mackie P. Tartar Emetic in Kala-azar[J].TheBritishMedicalJournal, 1915, 2(2864): 745.

25 Bell H W. A Case of Kala-azar, Treated with Tartar Emetic[J].TheChinaMedicalJournal, 1919, 33(1): 13~14.

26 Kala-azar in North China[J].TheChinaMedicalJournal, 1920, 34 (6): 593~601.

27 Napier L E. A Report on the Treatment of Ten Cases of Kala-azar by Sodium Acetyl-para-aminophenyl-stibiate [J].JournaloftheRoyalSocietyofMedicine, 1922(15): 44~45.

28 Adler S, Theodor O. Investigations on Mediterranean Kala Azar. iii.-the Sandflies of the Mediterranean Basin, Distribution and Bionomics of Sandflies in Catania and District[J].ProceedingsoftheRoyalSocietyofLondonSeriesB:ContainingPapersofaBiologicalCharacter, 1931, 108(759): 464~480.

29 Struthers E B, Chi C C. The Globulin Precipitation and Formol-gel Tests in the Diagnosis of Kala-azar[J].TheChinaMedicalJournal, 1924, 38 (3): 203~206.

30 杜儒德,齐长春. 血球素沉淀及佛马林二试验法对于卡拉阿萨之诊断(附表)[J]. 齐鲁医刊, 1924, 2(4): 71~75.

31 Struthers E B. Kala-azar: Criterion of Cure[J].TheChinaMedicalJournal, 1924, 38(3): 207~212.

32 杜儒德,齐长春,徐润庠. 卡拉阿萨(俗名痞疾)治愈之标准[J]. 齐鲁医刊, 1924, 4(2): 64~70.

33 Struthers E B. “Neostam” Stibamine Glucoside, in the Treatment of Kala Azar (A Preliminary Report)[J].TheChinaMedicalJournal, 1927, 41(1): 21~28.

34 Struthers E B. 卡拉阿萨(又名黑热病)之新疗法(附表)[J]. 齐鲁医刊, 1927, 7(2): 66~73.

35 杜儒德,薛. 卡拉阿萨(黑热病)[J]. 齐鲁医刊, 1928, 8(4): 171~174.

36 Struthers E B. Treatment of Kala Azar by Stibosan (Heyden471) and Antimosan (Heyden661)[J].TheChinaMedicalJournal, 1927, 41(9): 755~761.

37 Struthers E B. A New Serum Test for Kala-azar[J].TheChinaMedicalJournal, 1928, 42(12): 933~934.

38 杜儒德. 杂录:介绍关于卡拉阿萨之名著[J]. 齐鲁医刊, 1928, 8(4): 211~213.

39 Scovel F G. Kala-azar, a Review of its Incidence and Epidemiology in China and Clinical Observations on 585 Cases[J].AnnalsofInternalMedicine, 1944, 21(4): 607~627.

40 Coltman R. Aunual Report of the Chinanfoo Dispensary[J].ChinaMedicalMissionaryJournal, 1887, 1(2): 95.

41 Edward H H. A Note on the Classification of Fevers in Central China[J].TheChinaMedicalJournal, 1910, 24(3): 178.

42 Houghton H S. A Study of Ascites and Splenomegaly[J].TheChinaMedicalJournal, 1910, 24 (4): 250~259.

43 Maxwell J L. Tropical Febrile Splenomegaly and its Surgical Treatment[J].TheChinaMedicalJournal, 1915, 29(2): 67~68, 76~77.

44 Cousland P B. Low Fever[J].TheChinaMedicalJournal, 1910, 24(6): 411.

45 Li T S. Etiology, Symptomatology, Diagnosis and Differential Diagnosis of Dysentery[J].TheChinaMedicalJournal, 1913, 27(1): 24.

46 Rogers L. The Rational Treatment of Chronic Bacillary Dysentery[J].TheChinaMedicalJournal, 1914, 28(2): 145~146.

47 Maxwell J L. Some Diseases the Parasitic Causes of which are Obscure[J].TheChinaMedicalJournal, 1913, 27(5): 280~282.

48 Houghton H S. Schistosomum Japonicum[J].TheChinaMedicalJournal, 1914, 28(2): 95~97.

49 Faust E C. Treatment of Schistosomiasis Japonica[J].TheChinaMedicalJournal, 1923, 37(10): 848.

50 Meleney H E. Blood Serum Globulin in Schistosomiasis Japonica[J].TheChinaMedicalJournal, 1924, 38(5): 357~361.

51 Muir E. Some Points of Importance in dealing with the Leprosy Problem [J].TheChinaMedicalJournal, 1925, 39(7): 580.

52 Whyte G D. The Need for Physiological Standards in Clinical Research, with Special Reference to South China[J].TheChinaMedicalJournal, 1912, 26 (6): 332.

53 Maxwell J L. How Best to Obtain and Conserve Results [J].TheChinaMedicalJournal, 1912, 26(6): 344.

54 Stuckhy E J. Differential Blood Counts in Sympathetic Ophthalmitis[J].TheChinaMedicalJournal, 1916, 30(5): 324.

55 Peake E C. Discovery of a New Blood Parasite[J].TheChinaMedicalJournal, 1918, 32(1): 7~8.

56 Korns J H. Antimony in Kala-azar[J].TheChinaMedicalJournal, 1918, 32(1): 26~29.

57 Bell H W. A Case of Kala-asar, Treated with Tartar Emetic[J].TheChinaMedicalJournal, 1919, 33(1): 13~14.

58 Wylie J H. Kalar-azar in North China[J].TheChinaMedicalJournal, 1920, 34 (6): 593~601.

59 Choa G H. “HealtheSick”wasTheirMotto:TheProtestantMedicalMissionariesinChina[M]. Hong Kong: The Chinese University Press, 1990: 132~133.

60 史如松,张大庆. 从医疗到研究:传教士医生的再转向——以博医会研究委员会为中心[J].自然科学史研究, 2010(4): 476.

61 Keefer C S, Khaw O K, Yang C S. The Anemia of Kala-azar with Special Reference to Treatment[J].NationalMedicalJournalofChina, 1929(15): 731~742.

62 Report of Research Committee, 1920—1923[J].TheChinaMedicalJournal, 1923, 37(3-4): 280.

63 Anopheles as Movie Star [J].ShantungCheelooBulletin, 1933, 5(11): 388.

64 王光俊. 黑热病流行病学与临床上的几个问题[J].中华卫生杂志, 1957(4): 223~224.

65 科学琐闻. 中国的痞病源微生物[J]. 自然界, 1927, 2(9): 863.

66 医学课程[J]. 协医校刊, 1927(2): 59~61.

67 陈安智. 从甚若蛇虺之毒多于梅毒之毒的痞病上kala azar谈到医学落后的中国[J]. 医药评论, 1929(23): 41~43.

68 Struthers E B. Treatment of Kala-Azar[J].TheChinaMedicalJournal, 1923, 37(11): 975.

69 山东省寄生虫防治研究所. 山东省黑热病防治研究资料汇编[M]. 济宁:山东省寄生虫防治研究所, 1962. 11.

70 Patton W S, Hindle E. Note on Kala-azar in Shangtung[J].ProceedingsoftheRoyalSocietyofLondonSeriesB:ContainingPapersofaBiologicalCharacter, 1926, 100(704): 379.

71 Scott A V. Kala-azar in Children of North China[J].ArchivesofDiseaseinChildhood, 1932, 7(38): 59~64.

72 阎佩珩. 主要传染病实验室诊断法[M]. 北京:人民卫生出版社, 1954. 345.

73 王兆俊编. 黑热病[M]. 上海:华东医务生活社, 1950. 24.

74 Struthers E B.ADoctorRemembers:DaysinChinaandKorea[M]. Toronto: United Church of Canada, 1976. 79~81.

75 杜儒德. 说说黑热病[J]. 田家半月报, 1935(2): 17.

76 Annie V, Scott M D, Li P K. The Treatment of Kala Azar in Children[J].ArchivesofDiseaseinChildhood, 1932, 7(40): 223.

77 姚永政. 人体寄生虫学教范[M]. 北京:人民卫生出版社, 1953.

78 Dr. Jeannie Isabelle Dow was horn at Fergus Ontario, Canada, in 1870[J].TheChinaMedicalJournal, 1927, 41(4): 392.

79 Gewurtz M S. Looking for Jean Dow: Narratives of Women and Missionary Medicine in Modern China[C]// Shteir A B, Lightman B V.FiguringitOut:Science,Gender,andVisualCulture. Lebanon: University Press of New England, 2006.270~284.

80LetterfromW.HarveyGranttoMrs.AnsonSpotton, 1933- 10- 30[R]. UCCVUA 83.058C, box 56, file 5, series 3.

81 Preston L C.FlowersamongsttheDebris:aBiography:aCanadianNurseinWarTornChina[M]. Brockville: Preston Robb, 1993. 47.

82HweiMinHospitalReportforJuly1946[R]. UCCVUA 83.045C, box 12, file 200.

A Model of Medical Knowledge Transfer:Ernest B. Struthers’ Work on Kala-azar from Britain to North China

PANG Xuechen

(ManagementInstitute,XinxiangMedicalUniversity,Xinxiang453003,China)

Visceral leishmaniasis (hereinafter to be referred to as VL), also known as Kala-azar, was endemic in North China in the early 20th century. Left untreated, 90 percent of sufferers died. Yet, accounts of it are rare before the 20th century. When the worm causing Leishmania was discovered in 1900 by Doctor W. B. Leishman in England, the disease attracted wide attention in western medical circles because of its close connection with tropical medicine and colonial politics. It was not until the 1930s that investigation of the disease was begun by Chinese scholars in Jiangsu and Anhui. Based on a wealth of Western medical literature, medical journal reports in China from 1900—1930, and medical missionary historical data of the Canadian Presbyterian Church, and using the VL clinical research of the Canadian missionary doctor Ernest B. Struthers in North China as an example, this paper discusses the generation of medical knowledge, and the process of promoting clinical practice and select treatment schemes according to local conditions during the transfer of medical knowledge. The paper also aims to provide a practical standard for the current medical field.

Kala-azar,Clinical Medicine,Ernest B. Struthers,TheTsinanMedicalReview,TheChinaMedicalJournal

2015- 03- 01;

2015- 06- 07

庞雪晨,女,1985年生,北京人,博士,讲师,主要从事中外科学交流史研究。

河南省教育厅人文社会科学研究项目资助,重点项目“建立医学史教育基地,强化医学生职业素质教育”(项目编号:2014- zd- 022)

N092∶R- 092

A

1000- 0224(2016)01- 0031- 17