山西古戏台声学分类初探

2016-12-16杨阳高策丁宏

杨 阳 高 策 丁 宏

(1.山西大学科学技术哲学中心科学技术史研究所,太原 030006;2.山西大学音乐学院,太原 030006;3.太原理工大学马克思主义学院,太原 030024)

山西古戏台声学分类初探

杨 阳1,2高 策1丁 宏3

(1.山西大学科学技术哲学中心科学技术史研究所,太原 030006;2.山西大学音乐学院,太原 030006;3.太原理工大学马克思主义学院,太原 030024)

古戏台声学分类是古戏台研究的科学基础。文章基于大量田野调查,根据声音传播原理,将山西古戏台分为直达型、聚向型、混响型和共振型四种类型,从中可管窥古戏台发展的基本脉络及建筑构件同演唱与听闻的关系。研究还表明,共振型古戏台具有典型的地域特色,体现了古代建筑师对扩声传声原理的巧妙利用,是古戏台声学的巨大飞跃,在我国乃至世界声学史上独树一帜,不愧为古建筑中科学和艺术高度融合的珍贵例证。

古戏台 声学 结构 类型 共振

中华戏曲是世界三大古老戏剧中唯一流传至今且还在上演的戏曲,山西是中华戏曲的摇篮,与之共生的古戏台演进脉络清晰,有着无可争议的完整谱系( [1],前言,4页),享有中国古戏台博物馆之美誉。山西古戏台历史悠久、数量众多、分布广泛、形制结构复杂、声学效应明显,不同时期建筑风格不一,同一时期建筑样式及声学效应也不尽相同,体现了古戏台文化的多样性和丰富性。

戏曲学与建筑学学者曾对古戏台进行了分类研究。如冯俊杰,从整体结构的视角将古戏台分作单体式、组合式、连台式(二连台、三连台)等,其中组合式又分作前后组合、左右中组合、上下组合及左中右上下组合、前后左右等复杂组合[2];车文明根据功能的不同将古戏台分为商业性剧场、神庙剧场、宫廷剧场、私家园林剧场和临时性剧场等[3];刘文峰从戏曲的地域特征和环境、剧场功能和观众层次的视角将古戏台分为宫廷王府戏楼、会馆戏楼、庙宇戏楼和祠堂戏楼等[4];曾永义结合戏曲演出将我国历代传统剧场分为广场踏谣、高台悲歌、勾栏献艺、氍毹宴赏和宫中庆贺五种类型[5];薛林平从建筑学和建筑史的角度,将剧场分为庙宇剧场、祠堂剧场、私宅剧场、会馆剧场、皇家剧场、清代戏园等类型[6]。这些分类方法基于戏曲学、艺术学或建筑学的角度,尽显了古戏台“可以壮观瞻”的艺术特征和建筑特征。然而,一个好戏台的科学标准是以其声音传远性和观众的清晰视听(即清晰度)为主旨的,古今戏台的建造概莫能外。因此,上述分类方法虽以各自视角研讨了古戏台形制结构的演变,却未能切入其声学主题。山西古戏台建造者知晓戏台应有“以舒耳目”和“舞楼立而灵鼓彻云”*平顺县东河村九天圣母庙同治五年(1866)《重修戏台窑亭记》碑载:“第昔之戏台规模卑狭,墙垣壅蔽,不足以壮观瞻,不足以舒耳目……”([6],106页);晋城市城区西上庄街道办事处苗匠村土地庙康熙八年(1669)《苗匠村重修社庙创建舞楼碑记》载:“舞楼立而灵鼓彻云,耳房具而骏奔下榻”(作者采风时发现此碑刻,原碑立于晋城市城区西上庄街道办事处苗匠村土地庙院内。)。的基本功能,企求“戏台唱戏不费力”、“山西唱戏陕西听”[7]、“声音震天响”、“小胡唱戏城墙上听”[8]、“阮庄唱戏晋洞听”等声音效果。由此,从另一角度即从声学角度探讨古戏台的价值和意义,成为本文的目的。

本文作者基于对山西古戏台进行的声学专题考察和大量文献的梳理,在聚焦于不同时期古戏台建筑材料、结构和形制等变化的同时,重点分析其对声音传播的影响,本着传声过程中的声学特性将山西古戏台分为直达型、聚向型、混响型和共振型四种类型,以促进古戏台声学的进一步研究,诠释其声学技术的进化历程,深挖其科学价值,也为其文化传承与保护提供理据*建造之始即以承载戏曲演出为主要目的的古戏台遗存,其艺术价值、建筑价值和声学价值一直备受学界关注。事实上,与对古戏台艺术价值和建筑价值的研究相比,对其声学价值的研究乃至保护利用相对薄弱。从古戏台声学文化传承与保护的实际情况可窥此现象之一二:如晋祠水镜台和万荣后土庙“品字形”古戏台等建筑价值和艺术价值较高的古戏台已受保护,而如汾阳石塔村龙天庙古戏台、平遥照四角村双神庙古戏台和平遥小胡村超山庙古戏台等声学价值极高的古戏台却无人问津,还惨遭毁坏甚至拆除的境遇。。不当之处祈识者指正。

1 直达型

直达型古戏台指以歌者之声可直线抵达观众耳朵的古戏台。这里的“直线”相当于直接,即不经过第三者的反射或折射,而是在演唱者和观众之间可以以一直线相连接的方式传播声音。或者说,从声源未经反射可直接传到接收点[9]。其建筑表现形式有二,一为无顶无墙的露台,二为有顶无墙的乐棚。声波尽可能直射到每一位观众是古戏台建造的初始要求。当观众增多,平地表演时前排很容易挡住后排(图1),直达声和视线易被阻挡,解决的办法仅能靠增大前排观众席的宽度来增加前排观众的数量以减少被阻挡人数,即增加表演者和观众之间的距离或增大以表演者为圆心、观众两边为半径的夹角以增加前排观众席的弧长。当然,让个头较矮的观众位于个头较高者前,或让前排蹲下,或让第二排观众位于第一排观众脑袋间,都可增加视听空间的利用率,使前排观众尽可能少遮挡后排观众的视听。

图1 平地表演时声波传播示意图

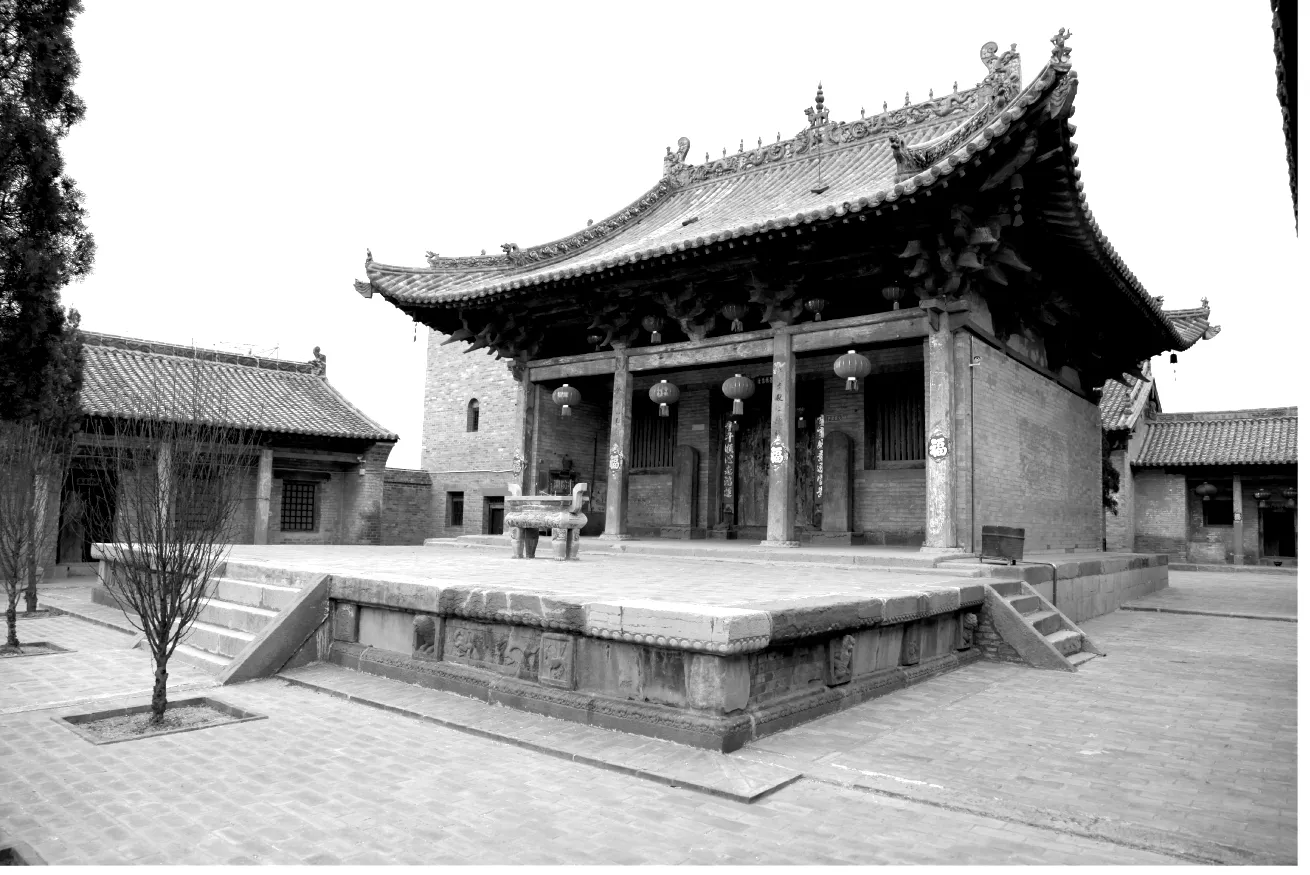

无顶无墙的露台主要指金元时期建造于神庙之内、正殿之前用于献祭和献演的固定建筑*本文将露台界定于金元时期,主要是因为现有最早的实物遗存为金代所建,之前的露台仅有相关记载。。《尔雅》载:“积土四方高者名台”,因台上无顶,露天而立,故名露台(如高平市西李村二仙庙正殿前的金代露台*也有学者认为高平市西里村二仙庙金代露台为献楼基座[10]。,图2)。金元时期,神庙内主要有正殿和露台两个固定建筑。露台建于正殿之前,可四面观演,其上的声音可传至四面八方。如果忽略正殿的反射声,除来自地面的反射声外,观众接收到的声音几乎全是直达声。同平地表演相比,由于台基提高,直达声可传播到后排观众,提高了后排观众席的声强(图3)。芮城县东关东岳庙金泰和三年(1203)碑刻《东岳庙新修露台记》对露台形制记述甚详[11,12],特别提到“台崇七尺五寸”。宋元时期一尺折合31.68厘米,则此台高约2.376米,可使后排观众很好地接收直达声。

图2 高平市西李村二仙庙正殿前的金代露台(2016年3月摄)

图3 露台1.5米台基直达声覆盖区域示意图

因露台不能遮风避雨*山西阳城县润城镇中庄村汤王庙《创建拜亭碑记并赋》载:“露台之上以布为幄,不蔽风雨,亭实为缺典焉。”([18],69页),于是在露台上出现临时用草扎的棚子,称为乐棚。当这种棚子演变为固定的砖木结构即“舞亭”时,它就成为早期可四面观演的有顶无墙的古戏台。至于在乐棚或“舞亭”上演戏,其声音也可传至四面八方。顶盖理论上可将向上散逸的声能反射回舞台,增加舞台支持度,利于演员与乐队听闻,但草扎顶盖对观众席声强的影响较小,观众席接收到的声能还是以直达声为主。

2 聚向型

聚向型古戏台指除直达声外,主要利用定向反射传声的古戏台。其建筑表现形式有二,一为戏台有顶并三面有墙,二为在前者基础上再加八字音壁。金元时期三面观古戏台的后部山墙和木制台顶、元代末期始出现及之后建造的所有一面观古戏台的两侧山墙、明代嘉靖年间出现的八字音壁都是重要的声反射体,它们是聚向型古戏台得以逐步完善的重要建筑构件,也是其声学特性完善的必经阶段。

图4 临汾市魏村牛王庙元至元二十年(1283)乐厅(2013年5月摄)

图5 元代三面观古戏台后墙反射 声对演员、乐队听闻支持示意图

金元时期在戏台上演戏时,伴奏乐队坐在演员身后。三面观戏台(图4*图4中古戏台后部山墙指戏台后角柱之间的灰颜色的墙,而非古戏台后部红颜色的围墙。)的后部山墙可将声能反射回表演区和观众席,不仅提高了舞台支持度,即提升了演员和乐队间的协同感和平衡感[13,14],同时也增加了观众席的声强(图5)。后部山墙还可将木制穹形顶反射的声能再次反射到表演区和观众席。

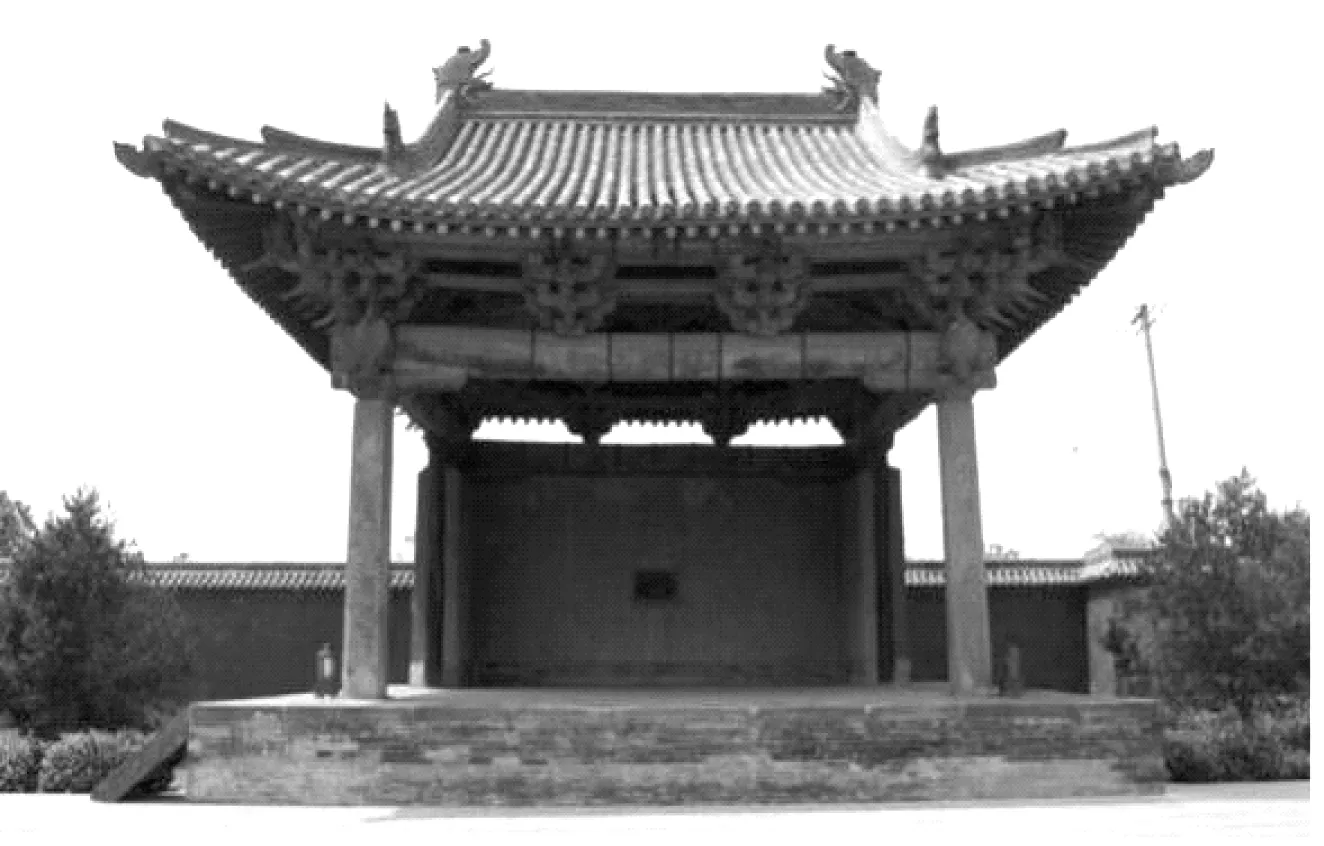

元代晚期出现的一面观古戏台(图6),其两侧山墙可将声能反射回舞台和观众席,再次提高舞台支持度,强化演员和乐队间的协同感和平衡感,同时增加观众席声音的响度和清晰度(图7)。

图6 永济市董村三郎庙元至治二年(1322)戏台(2014年6月摄)

图7 元代一面观古戏台两侧山墙对乐队、演员听闻支持示意图

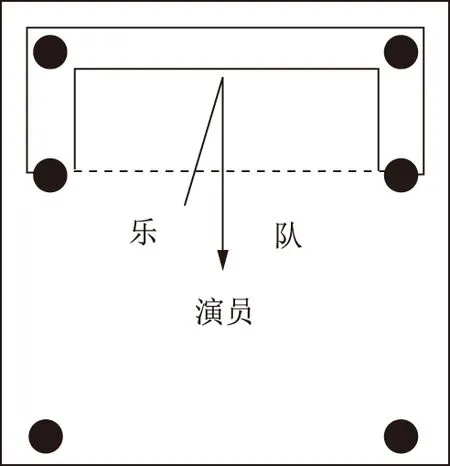

明代面阔三间的一面观戏台(图8),其两侧山墙反射的声能大大提升了乐队文武场之间的听闻,是非常重要的声反射体。演出规模的扩大促使明代戏台在元代戏台的基础上,大多向两侧和纵深扩展。平面布局由四角立柱、面阔与进深相近的方形变为通面阔大于通进深的长方形,单开间变为面阔三间甚至五间,单进深分开前后台,使后台从戏台表演区独立了出来。独立后台和出将入相门的设置适应了戏曲的发展要求,给演员上下场、换行头道具以及休息带来了便利。原来坐在演员身后的乐队由于阻碍演员出入后台不得不搬离,此时演员两侧的次间成为其最佳选择,于是乐队分开文武场,分别移到表演区两侧山墙下,左边文场,右边武场。在三面观的古戏台中,当文武场分别位于表演者两侧时,文武场与演员间互相听闻不受影响,但是文武场之间互相听闻会减弱,不利于双方协作配合。此时一面观戏台的两侧山墙,不仅能为演员和乐队遮风挡雨,更为重要的是将文武场的声能反射回戏台,加强直达声,改善舞台支持度,使文武场之间易于听闻(图9)。两侧山墙和台顶、后部山墙一道,将乐队和演员的声音融为一体,传到观众席。

图8 翼城县樊店村关王庙弘治十八年(1505)戏台(2013年5月摄)

图9 明代古戏台山墙对文武场听闻支持示意图

古戏台两侧山墙前的八字音壁(图10)可将从台口散逸的声能有效地反射回观众席,加强观众席的声强(图11)。

图10 平遥县希尧村关帝庙戏台八字音壁(2013年8月摄)

图11 八字音壁声波反射示意图

聚向型古戏台明显具有拢音的特性。试想山间顽童对另一孩童喊话,常将两掌聚拢于嘴前,这就是人们实践中发现的拢声技巧。两手掌阻碍声能向四面八方发散,使其集中在一个小范围(缩小向外传播的角度),从而加大了声音的传播距离。万荣县后土庙“品字台”是利用平面结构聚向传声的典范之作,可使居于正殿的后土娘娘同时观演三台戏,且优化了声音的清晰度。[15]

3 混响型

混响的定义是声源停止发声后,声音由于多次反射或散射而短时延续的现象[16]。混响也是人耳在声场中感觉到的以反射声为主的声能随时间衰变的过程。在声学上,以混响时间的长短来衡量混响的大小强弱。混响时间是在厅堂内声发射后经物体来回反射,使原声能密度下降到其百万分之一所需的时间,或者说声能密度衰减60dB所需的时间。[17]这个时间越长,即混响越大。混响是厅堂音质的重要参数。混响太弱(时间短),声音变得沉闷、枯燥、单调;混响太强(时间长),又使声音彼此干扰,混淆不清。因此,厅堂要选择最佳混响时间。然而,古人其时不可能知晓混响原理,只能凭经验设计庙院建筑的结构或观众席的形状来实现这一点。

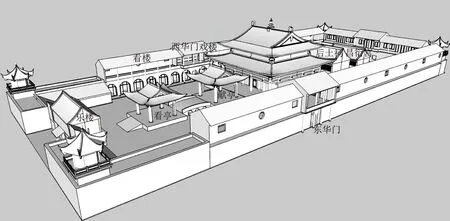

混响型古戏台多指四合院内的戏台,其声音经过直射和正殿、配殿、看楼的反射、共振等扩声传声方式,经多次叠加、耦合形成混响声。其建筑表现形式主要为戏场四周围合而无顶的四合院古戏台。金元戏台剧场内通常仅有戏台和正殿两个建筑[18];明代山门戏台、看楼,使古戏台形制定型[19];清代山门戏台广为流行。剧场内看楼、配殿等建筑规制齐备并标准化,学界称其为“山门戏台”(图12)([1],245~324页),其长方形四合院形成一个四周围合但无顶部的庭院式声场[20]。图12中,蒲县东岳庙既可看成山门戏台和看楼等外层建筑将庙院围合成一个较大的无顶四合院声场,也可看成乐楼、东西看楼和大殿围合成一个较小的无顶四合院声场。混响型古戏台的形制和结构不仅巧妙地运用了直达声和反射声,还利用了配殿等建筑空间与演戏声的耦合,延长了混响时间。

图12 蒲县东岳庙庙院全景3D图

山门戏台的高台基和多层次、多方位的观众席丰富了直达声的利用。同时,山门戏台的高台基还增加了直达声的覆盖范围。明清山门戏台台基高度较金元戏台大幅提升。台面高度的增加,可使更多的观众直接看到演员和乐队,前排观众不会遮挡后排观众的视线,不仅满足观演,更便于直达声传播,同时也改变了演员的空间感;[21]从声音的指向特性看,演剧声向下辐射的声能得以充分利用,直达声覆盖的区域明显增加。比较金元戏台(台基1.5米)和明清山门戏台(台基2.5米),就可看出台基高度增加后,直达声覆盖范围明显扩大(图3、图13)。混响型古戏台观众席层次和方位的增加,扩大了直达声的接收范围。临县碛口镇黑龙庙古戏台,是通过改变观众席的层次和方位扩大直达声接收范围的典范。院内地面坡度约5°,对院内听戏的观众接收直达声略有益处。院内戏台左右设专供乡绅名贵观演的看楼,两侧配殿窑顶上再设看台,正殿台基也可作观戏场所。这样形成了多层次、多方位的观众席。其中,庭院内地面高度最低,其次为正殿前的台基,再次为看楼,最高的位置为看台。庭院、正殿台基、看楼和看台不仅所处高度不一,其观演角度也不一样。这种观众席结构,可多角度、多层次利用直达声能。[7]

图13 明清山门戏台2.5米台基直达声覆盖区域示意图

混响型古戏台中充分利用了声反射,但与聚向型古戏台中的声反射稍有不同。聚向型古戏台中的声反射体主要指古戏台作为单体建筑的山墙和八字音壁。混响型古戏台中的声反射体主要指古戏台作为剧场概念时四面围合观众席的建筑物,如正殿、配殿和看楼等。*“古戏台作为单体建筑”指单一古戏台建筑,而“古戏台作为剧场概念”指古戏台与正殿、配殿、看楼等建筑共同组成无顶庭院式剧场。此时,古戏台仅作为剧场的一部分。作为声能反射体,山门戏台和看楼等建筑高度的增加意味着反射声音能力的提高。反射声中最重要的是早期侧向反射声。早期侧向反射声,在混响型古戏台的无顶四合院声场中,是指经过戏场两侧配殿一次反射后到达观众席的声波。反射声在直达声之后很短的时间内(对于音乐声,小于80ms)到达人耳,人耳通常无法将它与直达声区分开,因此可增加声音强度。如果反射声是在直达声之后40ms内到达,它也有助于提高声音的亲切感。早期侧向反射声还能提高音质的环绕感并且展宽音像([14],204页)。

配殿、正殿等建筑围合的庭院式声场中,配殿、正殿的墙面可将声波反射到院内的观众席,延长混响时间。此外,配殿、正殿等建筑内的空间会对声音产生耦合,迟于墙面将声能反射到观众席,从而形成双衰变曲线,延长混响时间。[22- 24]此时,配殿、正殿内的建筑空间从声学意义上讲形同耦合空间。混响型古戏台的声音结构中,通常直达声强度最大,其次为墙面反射声和耦合声。反射声和耦合声是直达声有益的补充,它们延长了混响时间,增加了声音的清晰度。

混响型古戏台的长方形庭院几近现代“鞋盒式”音乐厅的平面形制,它将两侧配殿向中轴线靠拢,增设二层看楼,建造耳房使戏台与配殿相连,以利于听感。[25]这种混响型古戏台,在“构建”时优先考虑观演,因为其剧场意味加浓,庙宇性质褪色,“使民妥”胜过“使神安”。民众在神庙内的活动转变为演戏为主,酬神次之。长方形庭院式神庙剧场的建筑样式被其他剧场形式吸收,形成了晚明以后中国剧场的一种典型样式。首先,明后期各地兴起的商业会馆完全模仿了神庙剧场的建筑形制,利用它的酬神和演剧功能来为商行的经济活动服务;其次,它进入了世俗生活的场所,成为私家庭院里的小型剧场——这使传统的厅堂庭院式演出形式向剧场化发展;再次,它成为清初宫廷各类大小戏台的建筑范本;最后,也是最重要的,它为清代以后兴起的专门化剧场——城市戏园提供了建筑上的经验和范式。[26]廖奔称之为典型的中国式剧场,“不啻在中国剧场史上又竖立了一通里程碑”([1],219页),“成为中国古代祠庙剧场形制的典范代表”[27]。混响型古戏台比直达型古戏台和聚向型古戏台结构复杂,气势宏伟,是古人戏曲审美能力和声学经验不断提高的产物,是古戏台声学发展的里程碑。

4 共振型

共振亦称“共鸣”,指的是振动系统受激频率与该系统的固有频率相等或接近时,系统所发生的振幅显著增大的现象。共振型古戏台指台上演唱声经过某些建筑构件或其他特殊构件(陶瓮)产生共振后传播到观众耳朵的古戏台。山西古戏台建筑师曾巧妙地利用这种建筑方法,即利用“空腔”共振来增大声响。事实上,古戏台“空腔”共振技术源自战国时期墨家的设瓮守城技术,是汉代以来“虚瓮鸣琴”技术的美丽变奏,也是古人对“空穴效应”经验性认知的又一具体表现。明代末期这一技术始用于山西古戏台,清代遂广泛应用。山西现存的共振型古戏台按构件的不同来分,主要有古戏台后台建“窑洞”、墙上设“陶瓮”以及台下空腔设瓮三种表现形式,下文分别称之为“后台设洞”技术、“墙上设瓮”技术和“台下设瓮”技术。

4.1 “后台设洞”技术

本技术用于以后台窑洞的共振混响作为改善声音的主要方式的古戏台。在全面调查山西古戏台的过程中,本文发现山西现有200座“后台设洞”的古戏台遗存,它们分布于晋中和晋西的部分地区。“后台设洞”古戏台的前台多数为木结构建筑,少数为窑洞建筑;后台窑洞结构样式则复杂多变,有单孔也有多孔组合,最复杂的为四孔窑洞横联砌筑。从建筑材料看,窑洞多数为砖券,少数为石券。“后台设洞”的古戏台本文称为窑洞式古戏台。这种古戏台的后台窑洞按照结构可大致分为以下几种类型:单孔纵置式、单孔横置式、双孔交叉式和四孔交叉式。这些窑洞的弧形顶部是极好的声音反射体,能将声能聚集于弧形顶部的轴线并反射出来。

单孔纵置的窑洞式古戏台,主要特征是前台和后台都在同一纵置窑洞内,前后台之间有砖砌或木制隔断,其上设出将入相门。如中阳县下枣林乡韩家坡众神庙清代戏台(图14)等。

图14 中阳县韩家坡众神庙古戏台(2013年12月摄)

单孔横置的窑洞式古戏台,指后台的单孔窑洞为横置的古戏台。这种戏台前台或为窑洞,或为窑洞和木梁架结构的组合,前后台之间多为砖砌或石砌出将入相门,如孝义市卜家峪龙王庙古戏台(图15)等。

图15 孝义市卜家峪龙王庙古戏台(2013年12月摄)

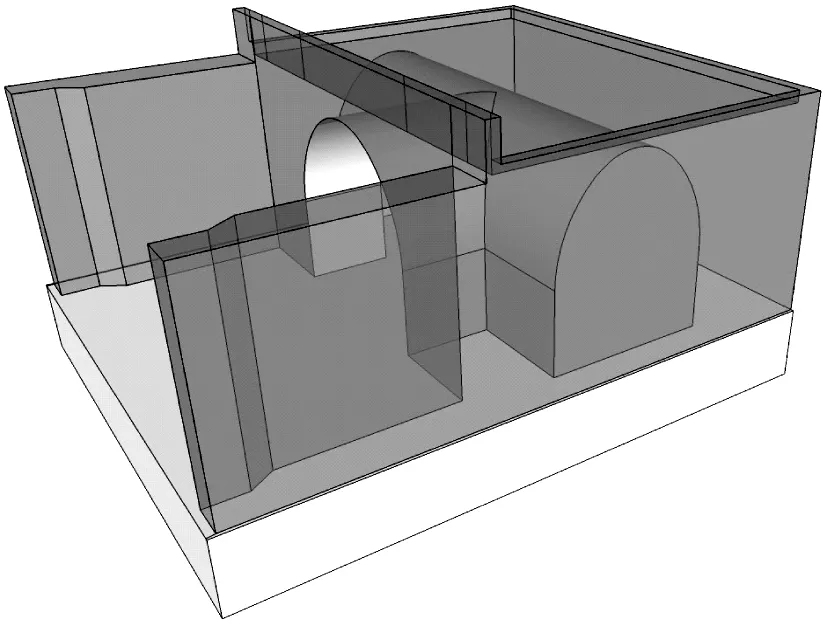

双孔交叉的窑洞式古戏台,指后台由两孔垂直交叉的窑洞组成的古戏台,后台窑洞又分“枕头窑”和“十字窑”两种。“枕头窑”的两孔窑洞交叉后形状似“丁”字,“十字窑”的两孔窑洞交叉后形状似“十”字。双孔交叉窑洞式古戏台的前台多为木梁架结构。平遥县卜宜乡靳村朝阳庙清代戏台(图16)的后台是典型的“枕头窑”。

靳村位于平遥古城南9.2公里处,隶属于平遥县卜宜乡。朝阳庙位于本村村北,单进院落布局,长55米,宽21.7米。戏台距离正殿36米。正殿为五孔窑洞,窑洞宽2.975米,深6.67米。戏台前台为木梁架结构,硬山顶,三椽三檩,后台为两券两伏的砖券“枕头窑”。面阔三间7.8米,其中明间4.42米;通进深11.107米,其中前台6.337米;后台横置窑洞宽7.95米,深3.15米,高3.712米;台基1.364米。木隔断。檐柱四根直径0.27米,柱础直径0.35米,高0.23米。(图17)

图16 平遥县卜宜乡靳村朝阳庙古戏台(2013年3月摄)

图17 平遥县卜宜乡靳村朝阳庙古戏台3D透视图

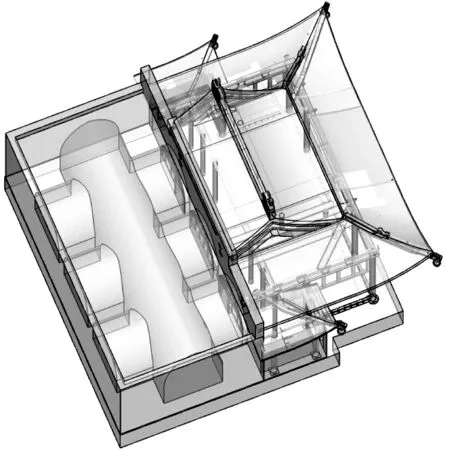

四孔交叉的窑洞式古戏台,主要指后台由四孔窑洞横联砌筑而成的古戏台,其中三孔纵置,一孔横置,平面呈“卅”字形。目前共发现四座,分别为平遥县段村镇东安社关帝庙古戏台(图18)、平遥县中都乡侯冀关帝庙古戏台、平遥县卜宜乡小胡村超山庙古戏台和平遥县段村镇段村河底庙古戏台。

东安社关帝庙古戏台坐南向北,平面呈“凸”字形,为窑洞与木结构建筑的结合体。戏台正立面为单檐歇山顶,面阔三间,进深五椽,明间采用移柱手法,柱头承大额枋,其上施大斗翼形拱,翼角采用抹角梁做法,戏台后金柱部位分置一小梢间,屋顶与正身檐头形成重檐之势。戏台后台为四孔窑洞横联砌筑,其中纵窑开窗较大(图19)。

图18 东安社关帝庙古戏台现状图(2014年3月摄)

图19 东安社关帝庙古戏台后台窑洞结构3D透视图

超山庙古戏台前台为木梁架结构(已毁),后台由一孔横窑和三孔纵窑横联砌筑而成,其中中间纵窑和横窑构成一个“十字窑”,两侧纵窑和横窑分别构成两个“枕头窑”,中间纵窑的尺寸明显大于两侧纵窑。[8]

窑洞式戏台中,单孔纵置式和单孔横置式的窑洞是民居窑洞走入戏台的产物。但双孔交叉式和四孔交叉式后台窑洞结构趋于复杂,明显是在前两种样式的基础上发展的结果。其演变过程,有待深入研究。

4.2 “墙上设瓮”技术

“墙上设瓮”式共振型主要指以利用山墙上设置的陶瓮作为共鸣器为增大声响的主要方式。汾阳市石塔村龙天庙古戏台为唯一的遗存实例。研究发现,在前台两侧山墙上嵌设的各7个陶瓮起到了很好的传声效果(图20),实现了由“台下设瓮”技术向“台上设瓮”技术的转变,体现了古代匠人的独特设计,是“墙上设瓮”扩声的经典实例。14个陶瓮皆腔大口小,腔体容积共分三种量级。它们开口向外,几与人体同高。用符合国际相关标准认证的NTI声学分析仪对其进行测量,结果显示陶瓮可将与其固有频率相同的声波放大,且其固有频率呈一定音程关系,与当时山西盛行的蒲州梆子调式调性相关联。从陶瓮制作技术和设置方法看,显然是有意而为;从固有频率的共振效果和固有频率同山西梆子戏音乐调式调性的联系看,在“以耳齐其声”的年代,陶瓮应是先试验有效后再嵌设于山墙之上的。[28]

图20 汾阳市石塔村龙天庙古戏台3D还原透视图

“墙上设瓮”助声实例的发现,加速了本文作者对古戏台设瓮技术的普查与研究。

4.3 “台下设瓮”技术

图21 “台下设瓮”图,取自文献[29]

黄维若在山西田野考察的过程中曾听到,襄汾县汾城乡尉村原大队支书梁水海说,村里牛王庙戏台20世纪70年代维修时,发现“戏台用发券的方式,建有三排纵列窑洞,其位置在戏台正中。每列窑洞中置大水缸六口,一共是十八口水缸。台上覆以木板。木板上再放薄的大方砖”。在相关论文中还绘有示意图(图21)[29],从图21可见,此为台下设瓮。2014年10月,我们驱车赴襄汾县尉村牛王庙实地考证,台面只见方砖,用脚使劲跺地,也未听到任何水缸共振声。截至目前虽未直接找到台底设置的陶瓮实物,却在多处发现用于设置陶瓮的“台底空腔”古戏台遗存实例。

冯俊杰指出:“台下预设空池子的做法……虽然不及台下埋有多口大缸的办法先进,却是一种可贵的尝试,兴许正是埋缸法的滥觞也未可知。”“台底空腔”的建造方法可能最早源于明代宁武县二马营村广庆寺成化十四年(1478)的戏台(舞楼)([1],162页),介休市后土庙明代戏台和山西一些搭板式过路台台底也被架空,形同安徽一带柱撑式台基*据本文调查结果和车文明先生多年调查研究结果,江南一带台底架空的古戏台占十之八九。,可前后通行。清代戏台中,目前仅有一例是本文于2014年底首次发现的台面置木板、台底设相对密闭空腔的平遥县孟山乡照四角村双神庙“台底空腔”古戏台遗存(图22)。空腔(图23)长8.83米,宽5.35米,深0.84—0.92米。腔内设柱,上覆0.05米厚台板。从空腔深度和台板铺设情况看,腔高不足一米且台板没有设置出入口,故绝非藏人以配合杂技、魔术演出之处,况且山西神庙剧场内的古戏台也从不上演什么杂技、魔术之类节目。综合判断,此空腔应为“台下设瓮”之所,否则,难有合理解释。

图22 平遥县孟山乡照四角村双神庙古戏台现状(2014年11月摄)

图23 平遥县孟山乡照四角村双神庙古戏台“台底设瓮空腔”(2014年11月摄)

根据共振混响的声学特性和本文实地调研,效果较好的共振型古戏台为“后台设洞”和前台山墙设瓮二者,至于“台下设瓮”、“台下窑洞”或“台下空腔设瓮”的助声技术,虽有可能与台上演唱声产生共振混响,但因台面厚木板或砖石结构,其混响声甚弱,以致于无。这方面情况尚需再做深入研究,本文不敢论断是非。

5 余 论

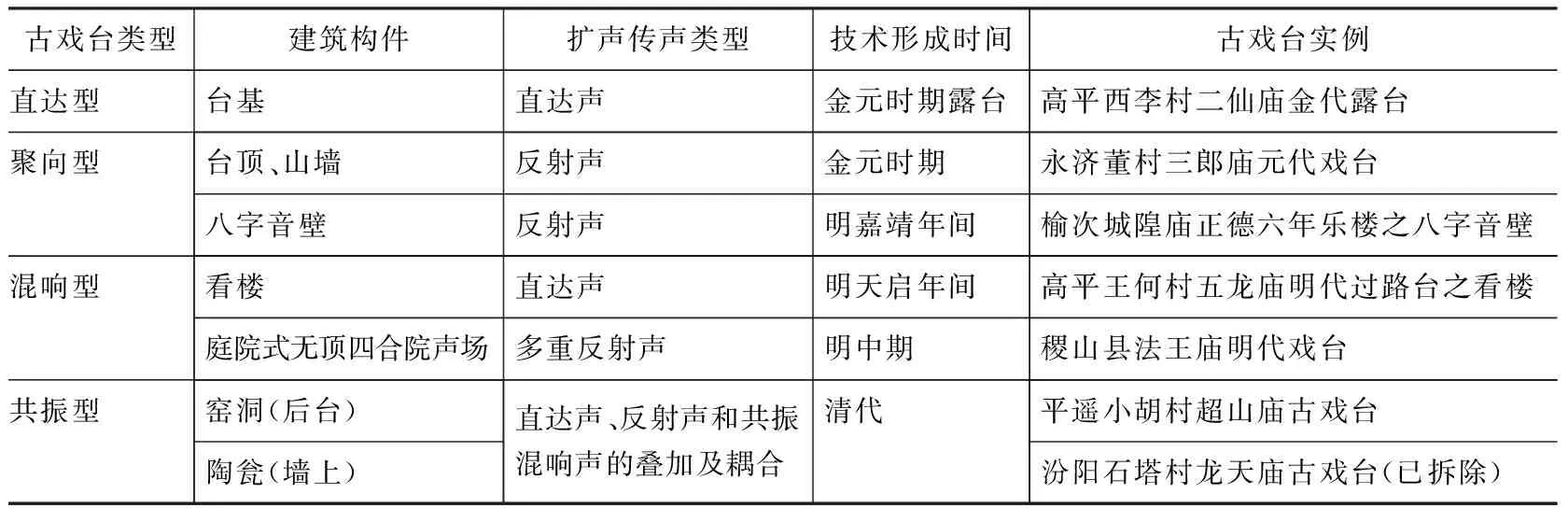

综上所述,本文从声学角度将山西古戏台分为直达型、聚向型、混响型和共振型四大类,可以直观显示不同声学类型古戏台的声学特性。*需要说明的是,直达型古戏台是以直达声为主要传声特性,聚向型古戏台是以声反射为主要传声特性,混响型古戏台是以混响声为主要声学特性,而共振型古戏台是以声共振为主要扩声特性。但这并不是说聚向型、混响型或共振型古戏台中没有直达声,共振型古戏台中没有反射声或混响声,而是在表明随着古戏台建筑声学技术的发展,后期建造的戏台借鉴了之前建造戏台的声学实践经验,在传承的基础上加以创新。如直达型以直达声应用为主要助声手段,聚向型和混响型本质上是声能的几何反射汇聚(混响型相对复杂一些,为多种声能叠加),共振型本质上是声“聚焦”,即共振。从时间的角度看,直达型古戏台主要指前戏台时期的露台,聚向型古戏台主要指金元戏台(八字音壁反射技术始于明嘉靖年间),混响型古戏台指明清四周围合的无顶庭院式剧场中的戏台,共振型古戏台即在混响型古戏台的基础上,大约于清代运用陶瓮、窑洞扩声的古戏台。从形制上看,混响型古戏台已相当接近近现代音乐厅,仅是无顶而已;从声音效果看,混响型古戏台缺失了来自剧场顶部的反射声,混响感明显不同于近现代音乐厅[30,31];由声学原理可知,陶瓮或腔体的共振可延长混响时间和增加混响力度,振幅大于几何声能汇聚。可见,共振型古戏台是在聚向型古戏台和混响型古戏台之后扩声技术的重大突破。不同类型古戏台的建筑构件及扩声技术形成状况见表1。

表1 古戏台建筑构件及扩声技术形成状况一览表

表1集中反映了山西古戏台建筑声学技术不断进步的历程和其共振扩声的多样性,从中也可发现古戏台的建筑构件实质上也是声学构件,建筑构件的演进历程也是其声学性能不断完善的过程,二者为“一体两面”的关系。这再次证明“共振知识在中国古代之丰富,历史记载延续时间之长,大概是任何一个西方民族或国家所未及”,是“世界科学史上罕见的科学技术史现象之一”。[32]当然,本文的分类并非古戏台研究之终极目的,而是成为其后续声学研究的方法和基础。至于“台下空腔”和“台下设瓮”的效果、“台下设瓮”技术向“墙上设瓮”技术的演变历程及原因、“后台设洞”古戏台的声学效应及与方形后台古戏台的声学效果的比较等问题,还有待进一步解决。

诚然,山西古戏台的建筑价值和艺术价值无可争议,但我们还要注意到在其建造之初即为献演而建这一目的,认识到其本质上是声学建筑,是古人声学实践的前沿阵地,重视其声学价值,以“物人合一”的全视域研究其声学技术,通过对古戏台的声学价值的发掘来提升其文物价值。面对数量众多的山西古戏台,要实现从宋金时期的露台到清代戏台的全时空声学研究,必须亲赴实地,对其系统地进行专题考察,考察范围则要覆盖每个县市,甚至村庄,切忌以偏概全或只是从文献到文献的纸上谈兵。要努力做到三点:一要有声学效应的直观感受和声学测量数据;二要利用现代物理学的声学知识解释古戏台声学效应的巧妙设计;三要有特殊声学类型古戏台的专题研究。

致 谢 审稿专家认真地审阅了全文,并多次提出宝贵意见。论文部分地方直接采纳了审稿专家的意见,部分地方做了重要修改,在此特别致谢!本文初稿还于2015年8月8日在中国科学技术史学会物理学史专业委员会第十八届学术研讨会和2015年9月24日在第四届中国技术史论坛上报告,笔者感谢与会者富有启发性的评论与建议。

1 冯俊杰.山西神庙剧场考[M].北京:中华书局,2006.

2 冯俊杰.中国神庙前后组合式戏台考论[J].中华戏曲,2013(2):35~58,6.

3 车文明.中国古代剧场类型考论[J].戏曲艺术,2013(2):30~37.

4 刘文峰.中国传统剧场的变革与戏曲发展的关系[J].戏曲研究,2001,(2):134~145.

5 曾永义.戏曲剧场的五种类型[J].戏曲研究,2013,(2):265~285.

6 薛林平.中国传统剧场建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.4.

7 杨阳,高策,丁宏.山西碛口黑龙庙山门戏台声学问题初探[J].科学技术哲学研究,2014,(2):78~83.

8 杨阳,高策,丁宏.平遥超山庙古戏台声学效应初探[J].自然科学史研究,2014,33(4):427~444.

9 马大猷.声学名词术语[M].北京:海洋出版社,1984.82.

10 王潞伟.高平西李门二仙庙方台非“露台”新证[J].戏剧,2014,(3):53~60.

11 廖奔.中国古代剧场史[M].北京:人民文学出版社,2012.15.

12 景洪波.芮城乐楼戏台小考[J].文物世界,2011,(5):37~39.

13 Gade A C.AcousticalSurveyofElevenEuropeanConcertHalls(Report No. 44), Copenhagen: The Acoustics Laboratory, Technical University of Denmark, 1989.

14 威廉 J.卡瓦诺夫.建筑声学——原理和实践[M].北京:机械工业出版社,2005.221.

15 杨阳,高策,丁宏.后土祠品字形戏台的声学效应初探[J].山西大学学报(哲社版),2014(3):117~122.

16 GB/T 3947~1996声学名词术语[S].

17 马大猷等.声学手册[M].北京:科学出版社,2004.579.

18 车文明.中国神庙剧场[M].北京:文化艺术出版社,2005.60~61.

19 车文明.中国古戏台调查研究[M].北京:中华书局,2011.74~104.

20 王季卿.中国传统戏场声学问题初探[J].声学技术,2002,(5):74~87.

21 Meyer J.AcousticsandthePerformanceofMusic. New York:Springer. 2009.201.

22 王季卿.耦合空间与厅堂音质[J].电声技术,2005,(11):7~9.

23 谭军安.耦合空间在厅堂音质设计中的应用[J].电声技术,2003,(4):4~6.

24 孟子厚.用耦合空间来调节声学特性的音乐厅[J].艺术科技,2004,(3):10~17.

25 华天礽.剧场建设中的建筑声学问题[J].音乐艺术,2002,(2):24~27.

26 廖奔,刘彦君.中国戏曲发展史(第三卷)[M].北京:中国戏剧出版社,2013.182.

27 车文明.中国神庙剧场概说[J].戏剧,2008,(3):16~35.

28 杨阳,高策,丁宏.山西石塔村龙天庙古戏台设置陶瓮的声学技术[J].自然科学史研究,2014,33(1):70~82.

29 黄维若.明清时期中国北方农村戏台对音响效果的若干追求[J].戏剧,2000,(4):71~77.

30 王季卿.庭院空间的音质[J].声学学报,2007,(4):289~294.

31 莫方朔,王季卿等.无顶空间内混响感特性的研究[J].声学学报,2012,(1):30~35.

32 戴念祖.中国物理学史大系·声学史[M].长沙:湖南教育出版社,2001.154~187.

A Preliminary Study on the Classification of Pre-modern Shanxi Opera Stages Based on Their Acoustic Characteristics

YANG Yang1,2, GAO Ce1, DING Hong3

(1.InstitutefortheHistoryofScienceandTechnology,ShanxiUniversity,Taiyuan030006,China;2.CollegeofMusic,ShanxiUniversity,Taiyuan030006,China;3.MarxismSchoolofTaiyuanUniversityofTechnology,Taiyuan030024,China)

Acoustic classification is the basis of the scientific study of pre-modern opera stages. This study, based on data from field research, the characteristics of pre-modern opera stages, and the laws of sound propagation, classifies pre-modern opera stages in Shanxi into four types, that is, direct type, gathering type, reverberation type and resonance type. In this way, we gain a view of the development framework of these stages, and the correlations between their architectural components and singing and listening. The study also indicates that the resonance-type opera stages bear typical characteristics of this particular region, which proves that the Chinese architects could skillfully take advantage of acoustic transmission. The resonance type is a big leap in the field of pre-modern opera stage acoustics, and can even be regarded as highly original in the history of acoustics, proof of a perfect combination of science and art in pre-modern buildings.

pre-modern opera stage, acoustics, structure, type, resonance

2015- 06- 18;

2016- 02- 10

杨阳,1978年生,山西太原人,山西大学科学技术史研究所博士,山西大学音乐学院副教授,硕士生导师,研究方向为艺术史和音乐考古。 高策,1958年生,山西乡宁人,教授,博士生导师,研究方向为地方科学技术史。 丁宏,1979年生,山西乡宁人,中国科学院自然科学史研究所博士后,太原理工大学马克思主义学院讲师,硕士生导师,研究方向为地方科学技术史。

山西省科技厅软科学研究项目“STS视阈下明清时期山西戏台声学研究”(项目编号:2014041059- 1)

N092∶O42- 092

A

1000- 0224(2016)02- 0175- 16