从对话、互文性到译者的主体性

2016-12-15刘昊

刘昊

(加拿大安大略省口笔译协会,渥太华 KIN7B7)

从对话、互文性到译者的主体性

刘昊

(加拿大安大略省口笔译协会,渥太华 KIN7B7)

互文性理论自问世以来对翻译研究和实践产生了深远的影响。译者在翻译活动中不再是机械地分析原文本及再现“忠实”,而是积极地发掘、阐释、并重现和发挥原文及译文的互文性痕迹,从而突出体现了译者的主体地位。本文通过分析互文性理论的起源及发展,意在揭示翻译实践中如何利用互文性理论来更好地为翻译实践服务,并通过实践进一步反思互文性理论。

翻译研究;对话;互文性;译者主体性

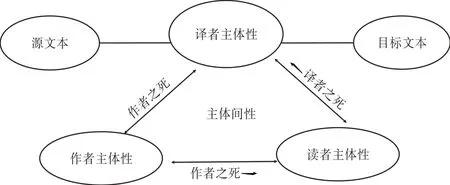

就译者主体性问题而言,很多学者认为译者和作者及读者处于一张错综复杂的网里。因此,当谈及译者主体性时,也就暗示了作者和读者相对具有较少的主体性。然而,从不同角度来看,作者和读者也显示着主体性。比如,作者在创作作品的时候,其主体性是显而易见的,因此对他的作品来说,作者是占据主体地位的。同样,作者在阅读译作的时候主体性也是清晰可见的。这么一来,所谓的译者主体性也是一个相对的概念,是在同作者和读者相比较的情况下得出的。从作者和译者的关系来看,译者首先要理解作品的意义。在很多文学作品的翻译中,由于文化差异,源语读者所熟悉的东西对于目标语读者来说可能十分新颖甚至格格不入。于是译者需要决定如何从源语向目标语进行“符号移植”(transcode),以弥补文化鸿沟。在这个过程中,译者的主体性得到了发挥。从另一个角度,即译者和读者关系来看的话,大体分为两种情况。一种就是本雅明说的“考虑受众无益”[1]。倘若如此,译者基本不会甚至完全忽略目标读者的反应,那么读者就被束之高阁,而译者则成了译作的作者,其翻译不是为了迎合读者,那么其自身主体性同样得到极大显现。另一种情况是译者将读者的预期和接受程度考虑进去。即便如此,译者的主体性同样得到展现,因为如果译者翻译时不将受众考虑进去,那么读者阅读译文时可能会一头雾水。无论在什么情况下,译者挥舞着魔法棒,给读者上演一场精彩好戏。即便从相对主体性来看,译者的突出地位始终存在,不因作者或读者而淹没。三者之间的复杂关系可以参考下图1:

图1 译者、读者、作者关系

然而,这并不意味着译者可以忘乎所以、随心所欲地翻译。从主体间性角度看,译者处于制衡状态中。关于主体间性的论述,可以参考如下:

对于哈贝马斯(Habermas,德国哲学家,主体间性的提倡者)来说,主体间性的理论同建立在个人意识的真理和意义之上的理论形成鲜明对比。一个个体可能在灵光一现中获得某个知识,哈贝马斯却坚持认为这种知识只有被翻译成理性的和可理解的话语时才能进入主体间领域。主体间性的领域不是创造一个个体的心智,而是一种可交流知识的媒介,由多重主体性的互动所创造并维持[2]。

由此可见,在翻译中,主体间性是多重主体之间的妥协。从人对人的角度看,译者并不是隐身的,更不是可以被忽略不计的,而是成为翻译过程中的关键一环。除了主体间性理论对译者主体性的影响外,互文理论也对主体性研究提供了很大的帮助。

1 从对话到互文性

20世纪60年代见证了文学批评中的重要转向,即从结构主义向后结构主义转变。传统的批评方法强调客观性、科学性以及稳定性,都渐渐让位于一波又一波提倡不稳定性的思想[3]3。法国后结构主义学派里的代表人物克里斯特娃提出的互文性理论对文学批评影响深远,其理论思想同俄罗斯学者巴赫金的理论一脉相承。本节将首先窥探互文性理论的发展轨迹,然后再就其如何影响译者的主体性进行分析。

在结构主义时代,学者往往将文本看做一个封闭的实体,文本是一个成品,作者创作完后就等着被读者购买了。此外,他们认为文本是作者意图的载体,因此要弄明白文本,就要好好与作者打交道,特别是作者的生平、内心世界、情绪等。与此相比,后结构主义者认为文本不是成品,而是在不断衍生的过程中。巴赫金将这种“衍生”(production)作为文本的本质属性,并称其为“对话”(dialogism)。每个文本都在同其他文本对话,没有哪个文本是形单影只的。对话理论也常被看做是克里斯特娃互文性理论的源泉。

巴赫金的对话理论也融合了瑞士语言学家索绪尔(Saussure)对于语言的观点。索绪尔认为,语言的基本特征就是差异,能指和所指之间不稳定的关系导致了语言中的意义模糊。从单词个体角度出发,巴赫金写道:

语言中的单词总有那么一半是别处的。只有当说话者将该词赋予词自身的意图及语音,并为该词提供专项用途使其与其语义和表达意思相一致时,这个词才成为其自身。在此之前,该词不存在于一个中立的和非个人的语言中(毕竟说话者并不是从字典上选用某个词的!),而是存在于他人之口,他人的文本,为他人的目的而服务。也就是从此处开始,人们必须选取这个词以为己用......所有的词都能尝出某个职业、风格、趋势、党派、特定的作品、特定的人、某代人、某个年龄群体以及日子和钟头[4]293。

也即是说,我们和他人交流时说的话语实际上也承载着其他人的声音[5]64。没有什么是绝对意义上“我们的”,即使在使用中,也不全是“我们的”。由于文本也是由单词组成的,这种观点展现了文本间的动态关系。为了进一步说明这点,我们可以用绘画举例。谁敢说《蒙娜丽莎》是完全原创的呢?至少达·芬奇的绘画技艺被先于其存在的艺术家用过吧;此外,就绘画主题来说,妇女的肖像画也并不是达·芬奇所创。巴赫金认为,所有的文本都与其他文本存在联系,只有当一个文本以某种方式同其他文本发生关系时,意义才能展现,他认为:

......单词不是一种物质,而是实现对话性互动的永恒流动和多变的媒介。单词从来不会倾向于某个单个的意识或声音。单词的生命就在于从一个嘴巴到另一个嘴巴、一代人到另一代人的转移中。在这个过程中,单词无法忘却自身的历程,也无法完全从自己进入过的具体的语境中解脱出来[4]201。

巴赫金的对话理论强调了文本和文本间的距离及互动。在文学批评上,根据巴赫金的观点,一部作品不仅仅是一个文本,其意义在特定语境中展现出来,并不断同其他文本相关联。克里斯特娃抓住了这种文本间的互动并提出了互文性理论,既是对巴赫金和索绪尔观点的继承,也是一种新的发展。

克里斯特娃深受巴赫金对话理论的影响,认为传统的静止的、封闭的、绝对的文本概念是站不住脚的,她的互文理论如下:

每个词(文本)都是其他词(文本)的交叉,从中至少能读出一个其他的词(文本)。巴赫金把这两条轴线称为对话和矛盾,它们并不是清晰可区分的......任何文本都是引用的糅合;任何文本都是其他文本的吸收和蜕变[6]37。

以上论述展现了互文理论和对话理论的联系。克里斯特娃在巴赫金的基础上提出了两条轴线:平行和垂直。她认为平行的轴线指的是“文本中的词同属于写作的主体及受众”,而垂直轴线指“文本中的词指向一个先前的或共时的语料库”[6]37。按照这种分类,作者和读者的沟通属于平行轴线,但是,读者也需要解读作者的作品,也就不可避免的“指向一个先前的或共时的语料库”,因此垂直轴线也同样存在。也就是说垂直的互文和平行的互文同时发生,在这样一个坐标里,译者的翻译既指向作者,也同其他文本产生共鸣。

克里斯特娃的互文理论让文本间产生了千丝万缕的联系,没有哪个文本能自给自足,也没有哪个文本是绝对的原创。巴特对互文理论的见解同样值得关注:

现在我们知道了,文本并不是一连串词语组成来释放“神”的意义的(神指的是作者这个上帝),而是一个多维空间,其中各种非原创的写作互相糅合、冲击。文本是从无数个文化中心摘取来的各种引用的组合......作者能做的就是模仿已存在的态势,其从来不是原创的。作者的唯一权力就是将各种文本混合起来,将它们对照起来,而不是停留在某一个文本上面。如果作者要表明意义,他至少要弄明白自己想解读的东西不过是一部现存的字典罢了,在这个字典里,对词语的解释是通过其他词语来完成的,无穷无尽[3]13。

巴特对互文性的理解进一步说明了文本间的联系,此外,巴特还对作者地位做出了解释。他认为,传统的作者至上的地位并不能够让作者释放“神”的意义,因为互文性空间导致了作品无法以单一文本的形式传达意思给读者。虽然巴特在这里没有直接说“作者之死”,但是同样削弱了作者的权威地位。还值得注意的是巴特在这里特别强调了“文化”的地位,这在巴赫金的对话理论中鲜被提及,这也有助于将注意力从单一的词转到文化这一更大的语境上面,如同克里斯特娃所述:

于是,作为文本最小单位的单词成为了仲裁者,将结构模式和文化(历史)环境以及调节因素联系起来,控制着从历史性向共时性的转变,即整个文学结构。单词变得空间化,通过“地位”这个概念在三个维度上(主体-受众-语境)以对话的、半基础的或矛盾的形式发生作用[6]37。

此处,克里斯特娃将“单词”运动的空间进一步拓展,不仅仅在文本空间中,而是延伸到文化、历史环境里。“文本不提供清晰和稳定的意义,它们反应了社会在词意上的对话性冲突”[3]36。这样一来,互文性就不仅仅是文本间的相互吸收,而是不同文本符号的对话空间。互文性理论颠覆了之前学界对于文本的单一认识,向人们展现了一个丰富多彩、无休无止的文本世界。互文性对翻译而言也意义重大:译者成了园丁,他修剪各种文本的枝干并从中提取意义的果实。互文性自提出以来,很多学者都对其发表了自己的看法和研究。其中,巴塞尔·哈蒂姆(Basil Hatim)和伊恩·梅森(Ian Mason)的研究颇为新颖并极具代表性。

2 互文性的发展

相比克里斯特娃,哈蒂姆和梅森选择从符号学角度解读互文性,他们认为:

我们可以摒弃互文性是文本静止的属性这一观点,该观点认为翻译不过是用目标文本中的指示来逐项替换源文本。恰恰相反,互文性最好用符号系统的意指来看待[7]123。

不难看出,哈蒂姆和梅森将互文概念从“引用的糅合和吸收”这一文本层面拓展到了符号层面。他们认为,符号系统的意指对于翻译和文学批评更为重要,并通过借用巴特语境和文化的重要性,提出:

正如巴特指出的那样,当互文指示囊括了文化内涵和知识结构时,互文性就会变得更具挑战性。从广义来说,互文性会发挥主动的功能,并主张文本都不是完全原创的或归功于某一个特定的作者。文本总是依赖于其之前的存在,不仅仅是那些清晰可见的文本,也包括如规定着整个文学体系和系统的总体情况[7]124。

上述两位学者意在指出互文性不仅仅是文本间的联系和互动,更是规定着整个文学流派的文化和知识结构。这无疑拓展了克里斯特娃的观点,并通过涵盖和解释巴特的观点,将文本和符号联系起来,从而打开了互文性理论的文化-符号新维度。文本不再仅仅与其他文本发生千丝万缕的联系,而是与规定着文本存在的文化和符号空间发生关系。哈蒂姆和梅森的观点是对互文性的发展,他们觉得互文性的最好描述就是一组符号从一个符号体系转移到另一个体系,其转移的距离就是互文性空间,而整个转移过程叫做换码(code-switching)。他们认为,对于评判翻译来说,“很重要的一点是评估有多少不同的符码(code)被保留下来以及怎么被保留下来的”[7]130。

3 互文性之于翻译实践

从互文性理论看,译者在翻译中的主体地位十分明显,因为是译者关注互文的方方面面并试图将符号从源语转换到目标语。下面将选用一篇新闻报道的一些片段来说明互文性对翻译实践的影响。总体而言,某个文本的互文性特征可能十分明显,但即便如此,译者还是有可能忽视互文性的线索,导致关键符号或片段的缺失。实例如下:

By Mark Trumbull,Staff writer/February 16, 2011

It may sound odd to say that the United States has an innovation challenge.After all,America is the nation of Franklin and Edison,space telescopes and smart phones.It was ranked No.1 in innovation last year among 139 countries by the World Economic Forum.

“We do big things.”That's how President Obama put it recently.But the president had a reason for that innovation pep talk in his State of the Union message,and for making the issue a prominent theme of his budget proposal this week.

He wasn't just pivoting toward the political center.At a time when the US needs millions of new jobs,the nation's competitive edge may be eroding. That's the view of many on the economy's frontlines,from business leaders to policy experts to public officials.

从克里斯特娃水平轴线和垂直轴线角度看,此篇新闻的对话本质和互文特征都十分明显。就水平角度看,一个概念常常以新的形式出现或指向新的对象。比如,budget proposal,political center,以及economy’s front lines。在美国,预算草案(budget proposal)是总统工作的重要内容之一,为了让草案通过,总统必须说服国会和议员。在这个过程中,总统需要同不同的声音打交道,包括反对的声音,并最终达成共识。因此political center(政治中心)就是总统演说和讲话的主要对象。此外,预算草案也同美国的经济发展息息相关。这些不同的表述都指向了同一个主题或对象,即经济下滑和通过草案以推动创新之间的矛盾。译者在翻译此段新闻报道时,应尽量保留这种联系性,而不是完全抹去这种特征。

该篇报道中,引用了奥巴马《国情咨文》中的表述:“We do big things”。这里克里斯特娃所说的垂直轴线十分有意义,因为“文本中的词指向一个之前的或共时的语料库”。如果译者没有读过完整的《国情咨文》,就有可能抓不住“We do big things”的真正含义。其实,奥巴马在《国情咨文》中是这么说的:

But remember this—I never suggested that change would be easy,or that I could do it alone.Democracy in a nation of 300 million people can be noisy and messy and complicated.And when you try to do big things and make big changes,it stirs passions and controversy.That's just how it is.

显然,“We do big things”的背景是美国需要深刻的变革。如果译者不知道这个背景,很可能根据字面意义直接翻成“我们是干大事的”。恰恰相反,译者应将这个引用同奥巴马的讲话联系起来,并将其同新闻报道中的其他信息相关联,这么一来,上述报道可以这样翻译:

说美国面临创新方面的挑战也许让人有些摸不着头脑。这儿可是大发明家富兰克林和爱迪生的诞生之地,也是天文望远镜和智能手机的发明国度。在世界经济论坛去年发布的创新排行榜上,美国则雄踞139个国家之首。

谈到创新,美国总统奥巴马最近则说:“美国需要成就大事业实现大的转变”。这是他在国情咨文中说的一番话。当然,这么说是有原因的。同样,把创新问题列为预算草案的一个突出主题也是事出有因。奥巴马总统此番话不仅仅是说给政界的人听的。当下美国需要创造数百万个就业机会,国家的总体竞争力或许会下降。这个观点也同很多工作在经济一线的人们的观点不谋而合,无论是商界领袖、政策专家还是官员都有这种想法。

从这个例子出发,不难看出即使是在翻译看上去简洁明了的文章时,译者仍然应该注意源文本中的互文性特征。通过强调“美国需要成就大事业实现大的转变”而不是简单的“美国是干大事的”,读者便能知晓美国的发展出了些问题这一语境。之所以强调“大发明家富兰克林和爱迪生”而不是简单的将两个名人的名字翻译出来,是因为有些读者可能并不会把这两个名人同创新和发明联系起来。另外,从哈蒂姆和梅森对互文性的解读来看,上述翻译最大程度上保留了与富兰克林和爱迪生相关的文化和符号编码。

4 思考和结论

本文从互文性理论的演变和发展审视了其对翻译实践的指导及译者主体性的影响。主体间性的概念并没有将译者主体性的重要地位抹去,而是有助于我们理解作者、译者和读者三者之间错综复杂的关系。此外,主体间性的概念并不是完全解放译者,而是将其置于一张关系网中,使其主体性通过与作者和读者的比较来体现。

克里斯特娃的互文性理论建于巴赫金的对话思想之上,并由哈蒂姆和梅森进行了拓展,互文性不仅仅是文本间的特征,也是符际间的交流。就像新闻翻译的实例那样,就算看上去毫无挑战性的新闻翻译,仍然需要注意互文性的蛛丝马迹。在克里斯特娃的互文性理论基础上,哈蒂姆提出了翻译实践中互文性的两个层次:社会文化实践层面和社会语篇实践层面,并就克里斯特娃的水平和垂直互文性进行了进一步阐释。哈蒂姆认为,“显著互文性”中,人们可以在所分析的文本或语篇中找到其他文本或语篇的特征,而“构成互文性”中,某文本或语篇使用了特定的规范构成方式[8]65。其认为,显著互文性对译者的挑战相对较小,而构成互文性则往往需要较大的调整和操纵。在上述新闻翻译的实例中,大部分互文性特征属于显著互文性及社会文化实践层面,即指涉社会文化中的制度惯例、风俗习惯等;然而其也包含了社会语篇实践层面,即该语篇的类型和目的及实现目的的表达方式等。从该新闻实例来看,通篇报道体现了新闻写作的体裁、话语和语篇特点。因此即使是一篇看上去简单明了的文章也不可避免的融合了互文性的各种类型和方方面面。

这种相互交织的特点给译者带来了极大的挑战。一方面,译者需要在译文中以无缝对接的形式再现显著互文(水平互文)的特征,另一方面也需要在错综复杂的符号集合中展现原作的特定修辞目的[8]70。这么一来,译者的主体性凸显出来,因为“在翻译中,互文的前文本——互文的参照标记——不仅要在目的语中得到保留,而且要与译文的前文本发生关联”[9]。在翻译实践中,如果在原作和译文之间划一条线(分水岭),那么原作中的互文痕迹和特征应当在译文中得到体现,就像上述新闻报道翻译中所分析的那样。然而,在分水岭的另一端,译文也同除了原文之外的文本发生关系。《哈利波特》的中译本可能会让读者联想到《安徒生童话》的某个故事,然而这在原文中是不一定存在的,也不一定是J.K.罗琳希望达到的目的。笔者认为,这种原文之外的互文性可以称作“二级互文性”,其既依赖于原作的存在,又独立于原作而生发。译者在翻译过程中,或有意或无意地体现出了新的互文特征,这也与互文性的本质一脉相承:没有哪个文本是孤立存在的。此外,译本在这个过程中成了播撒意义的媒介,译者通过创造性的操纵给译作注入了生命,这不就正是罗兰·巴特认为的“来世”(after life)吗?

互文性在展现文本相互关联、相互影响的同时,让译者承担起了阐释互文的重任。一个合格的译者应该充分关注互文的特征,并在实践中尽量再现之。译作的诞生让原作以全新的面貌出现在读者面前,原来的互文性和丰富的文化、历史、社会、符号的关联性在译作中以新的形式继续发出光辉。而译作对于不懂源语的读者来说也是一本全新的创作,其本身的互文关联特性在汲取了原作的营养后更加熠熠生辉。

[1]Benjamin,Walter.The Task of the Translator[M]//The Translation Studies Reader,Laurence Venuti.London:Routelege,2000.

[2]Grady,Hugh and Susan Wells.Toward a Rhetoric of Intersubjectivity:Introducing JÜRGEN HABERMAS[J].Journal Of Advanced Composition,1986,6:33-47.

[3]Allen,Graham.Intertextuality[M].London:Routledge,2000.

[4]Bakhtin,Mikhail.The Dialogic Imagination:Four Essays[M]. Austin:University of Texas Press,1981.

[5]刘金明.互文性的语篇语言学研究[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.

[6]Kristeva,Julia.The Kristeva Reader[M].New York:Columbia University Press,1986.

[7]Hatim,Basil and Ian Mason.Discourse and the Translator[M]. Shanghai:Shanghai Foreign Language and Education Press,2001.

[8]谢天振.当代国外翻译理论导读[M].天津:南开大学出版社2008.

[9]罗选民.互文性与翻译[D].香港:岭南大学,2006.

[责任编辑:余义兵]

10.13420/j.cnki.jczu.2016.05.023

H315

A

1674-1102(2016)05-0103-05

2016-08-21

刘昊(1985-),男,安徽泾县人,加拿大安大略省口笔译协会认证会员,主要从事翻译工作。