海外汉学家与香港《译丛》的中国文学编选及译介

2016-12-15葛文峰

葛文峰

(1.北京外国语大学国际中国文化研究院 北京 100089;2.淮北师范大学外国语学院 安徽淮北 235000;3.淮北师范大学信息学院 安徽淮北 235000))

·翻译理论与实践·

海外汉学家与香港《译丛》的中国文学编选及译介

葛文峰1,2,3

(1.北京外国语大学国际中国文化研究院 北京 100089;2.淮北师范大学外国语学院 安徽淮北 235000;3.淮北师范大学信息学院 安徽淮北 235000))

香港《译丛》是中国文学对外译介与国际传播的一个典范。在其主创出版者与撰稿人群体中,海外汉学家是一支重要力量。在文学编选方面,他们的跨文化身份明确了域外读者的阅读期待,他们的学术关注点又将选材进一步聚焦,最终选定代表性的中国文学篇目。而且,在具体的文学翻译实践中,近乎直译的汉学翻译方法与相关研究性文本相结合,是一种全方位深度传译的“丰厚翻译”模式。因此,在中国文学“走出去”进程中,海外汉学家群体的地位与作用亟需得到学界的肯定。

海外汉学家;香港《译丛》;中国文学;编选;译介

作为一份汉英翻译杂志,香港《译丛》“通过主办期刊、发行图书,成功探寻到一条中国文化‘走向世界’的译介模式”[1]88-92,成为一支中国文化对外翻译出版与海外传播的有生力量,是世界读者瞭望中国文化的一个典型窗口。这对中国文化“走出去”宏伟国家战略的探索与实施具有重大借鉴意义。然而,中国文化的对外译介工作究竟应该由哪些人来承担?换而言之,哪些人具备有效译介中国文化的资格?关于这一议题,中国学界争论已久,议论纷纷,莫衷一是:主张中国译者责无旁贷担此重任者有之;坚持外国译者成为跨文化会通中流砥柱者亦有之。

反观《译丛》,一个显见的事实是,海外汉学家既是整个刊物及丛书的重要编译者群体,又是相关译文的主要推介者。在中国文学翻译过程中,汉学家是外国译者队伍中的特殊成员,他们不仅谙熟中国语言文化,又是该领域的研究专家,更具有难得的中国文化情怀。仅就中国古代文化经典翻译而言,“我们就应该向西方汉学家致以崇高的敬意,他们在翻译与西传中的主力地位不可动摇”[2]53-55。

那么,《译丛》凝聚了哪些海外汉学家,他们是如何编译并对外推介中国文学的?笔者拟在此做出系统梳理。

一、香港《译丛》中的海外汉学家撰稿人群体

笔者统计发现,当代西方最有影响力的、专注于中国文学研究的汉学家,几乎均为《译丛》译文的主要撰稿人。一方面,诸多海外汉学家将目光投向中国香港的《译丛》,证明了该书对域外学者型译者的吸引力;另一方面,《译丛》将世界顶尖级汉学家的译作、研究成果收归囊中,也反映了该书非凡的文化传播国际影响力。根据统计数据,笔者兹简列《译丛》的核心海外汉学家撰稿人如下:

表1 《译丛》核心海外汉学家撰稿人名录统计表

续表1

由表1可见,本土汉学家占主体,有46人,华裔汉学家25人,其中不乏英语国家里中国文艺研究的出色汉学家。限于篇幅,仅简述一些有名的、重要的国际汉学家,以管窥其学界影响。白芝、华兹生、梅维恒、宇文所安等人是当代美国汉学界的权威人物,引领国际中国文化研究的潮流。他们编著的中国文学选集均具有划时代的意义。白芝的两卷本《中国文学选集》(1965年、1973年)编译精湛别致、论述严谨细密,不仅受到美国“亚洲协会”的资助,入选世界性文化经典读物“企鹅丛书”,更得到联合国教科文组织的认可,纳入“中国文学译丛”丛书,建立起它的国际性权威与指导地位。华兹生的《哥伦比亚汉诗选集》(1984年)以其文学史料详尽与译文典雅优美闻名,是20世纪末期西方世界汉诗译集的典范之作。“北美敦煌学第一人”梅维恒的《哥伦比亚中国古典文学选集》(1994年)系“亚洲经典系列译丛”丛书之一。宇文所安的《诺顿中国文学选集》(1995年)是美国中国文学研究的必读书目和权威选本,学界公认其“与其他诺顿西方文学经典选集比肩而立,……成为中国古典文学的权威选本之一,……学术参考价值与文化交流意义尤为重大”[3]3。夏志清的《中国现代小说史》开辟了中国现代小说研究的新方向。韦利以钻研中国古代文学与文化而成为20世纪欧洲汉学界的巨擘。霍克思以英译《红楼梦》享誉世界。英国皇家学院院士杜德桥是当代国际汉学界以研究中国古典文学与社会的知名学者。澳大利亚人文科学院院士柳存仁的研究领域为中国宗教、明清小说与典籍。加拿大皇家学会院士叶嘉莹是北美中国古典诗词研究的领军人物。欧洲汉学协会会长、瑞典文学院院士马悦然以中国古今语言文学研究蜚声西方汉学界。

二、海外汉学家与《译丛》的文学编选

上述海外汉学家中,更有多人是《译丛》的主编、顾问与编委成员。迄今为止,《译丛》共经历了6位主编的更替,其中有4任主编即位居上述海外汉学家之列。高克毅与宋淇是杂志的创刊人,并分别于1973—1982年、1983—1984年担任第一二任主编,第三任主编(1985—1986年)是闵福德,2010年至今,胡志德担任第六任主编。以近5年的《译丛》为例,在顾问编委的11位成员中,有杜德桥、夏志清(已故)、马悦然、宇文所安、卜立德与华兹生等6位海外汉学家。在编委会的14位成员中,有闵福德、葛浩文、柯雷、白杰明、白莉、马柯蓝、王仁强等7位海外汉学家。由此可见,海外汉学家是《译丛》主创出版人群体中的核心力量,他们既负责从事刊物的选材与编辑工作,又直接参与具体的译介实践活动。

作为主编的汉学家,他们的文化身份与文学理念在《译丛》的编选方面产生了重要影响,直接指导着刊物的编选。《译丛》杂志集中发行的专号、专辑、专栏便是最显而易见的证明。首任主编高克毅广阔的学术视野与多元的文学品位,呈现出中国古代文学与现当代文学兼收并蓄、各放异彩的格局。他推出了“小说”(第2期)、“戏剧”(第2期)、“文艺”(第6期)、“古词”(第11、12期)、“古典小说”(第13期)、“通俗小说”(第17、18期)专号,以及“老舍”专辑(第10期)。小说上起明清经典小说《红楼梦》、《西游记》,下至现代通俗作品《啼笑因缘》;戏剧既有明代传奇剧本《牡丹亭》,又有民国现代悲喜剧《上海屋檐下》;古词涵盖从晚唐五代花间词人韦庄到清初词坛宗主纳兰性德的代表作。继任主编宋淇则表现出对诗歌与中国当代文学的偏爱,任期两年内,编选出两个合刊专号。“当代文学”(第19、20期)分为“散文”、“小说”、“诗歌”、“戏剧”四个专栏,重点介绍了杨牧、陈映真、西西、沙叶新以及“朦胧诗派”的顾城、舒婷、杨炼等诸位中国当代诗坛的佼佼者;“诗与诗学”(第21、22期)侧重讲述中国诗歌历史,主要译述了李白、杜甫、李清照、穆旦等古今诗坛名家,并兼及诗论与诗歌译技。光中称赞其“无论取材、编排、文笔等各方面,都很考究,在国际上颇受重视”[4]191。闵福德是罕见的兼顾中国古典文学与现代文学的海外汉学家。他任主编的两年内,并未推出专号,而是每期设置“小说”、“诗歌”、“戏剧”等专栏,并刊出一个“鲁迅”专辑。尤其值得注意的是,作为职业汉学家,他在杂志中刊登与当期文学译文相关的研究文章,是杂志的“专论”专栏。如“鲁迅”专辑中配有周作人的7篇文学散论。现任主编美国汉学家胡志德的学术领域为中国近代以来的文学变迁与文化思想的转型。他除了编选“香港古典诗歌”(第73期)、“70年代文学”(第75期)、“杨绛”(第76期)、“中国科幻小说:晚清与当代”(第77、78期)等专号之外,2015年又重点选编了中国古代文学的经典文人作品,如班固、李煜、罗贯中、冯梦龙、骆绮兰等。

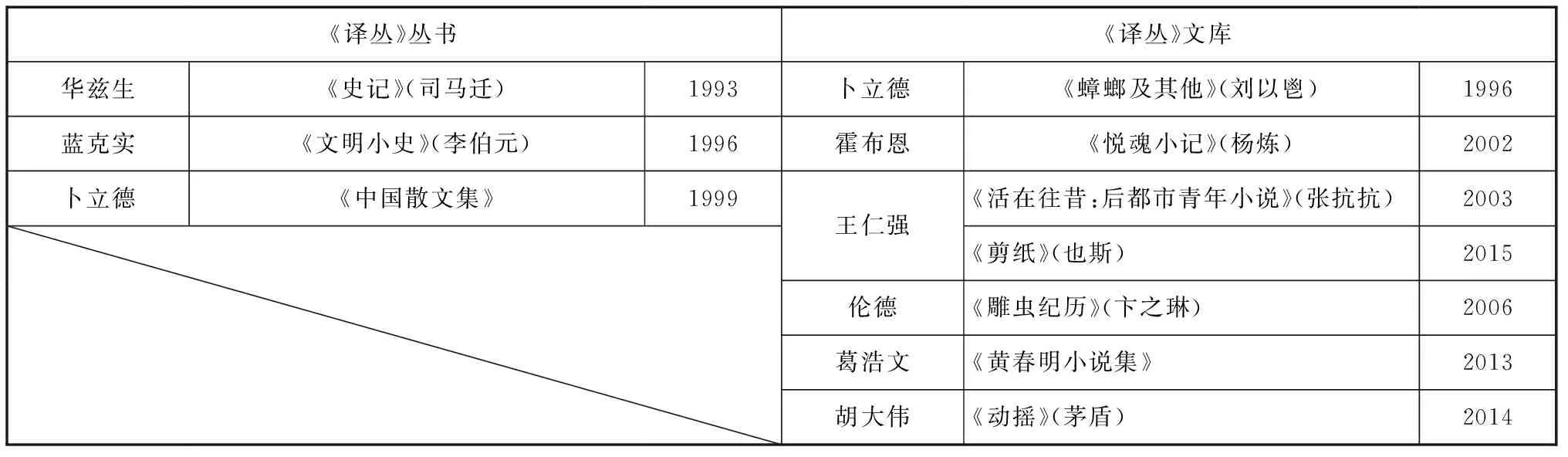

1976年至今,《译丛》先后刊发两套系列文学翻译图书,是“《译丛》丛书”(RenditionsBooks)与“《译丛》文库”(RenditionsPaperbacks)。同样,海外汉学家成为系列丛书的主要编译者。在16种“《译丛》丛书”中,有10种经由汉学家编译。在30种“《译丛》文库”中,汉学家作为主要编译者的有12种,如表2所示。

表2 海外汉学家编译《译丛》系列图书信息表

续表2

“《译丛》丛书”以选集为主,将编译者的汉学研究与文本译介融会贯通、集结出版。譬如,高克毅是将老舍引介到美国的第一人,早在1939年,他撰文《论老舍的小说》,让美国读者结识了这位中国现当代著名作家。高氏与老舍私交甚密,在《两位作家与文革:老舍与陈若曦》中回顾了自己与老舍旅美期间的交往。在文集中胡金铨的《老舍在英国》与法国汉学家、老舍研究专家保尔·巴迪(Paul Bady)的《死亡与小说:论老舍的“自杀”》两篇文章,更是与《骆驼祥子》、《老字号》、《猫城记》、《老年的浪漫》等小说的节选译文汇编之后,将老舍的生活、去世与文学创作,全面地介绍给读者。在“文革”结束许久,高克毅借此“告知读者,十年‘文革’如何深刻却心酸地冲击这位文学名家老舍”[5]1。华兹生英译的《史记》是他成名作,后经修订纳入“《译丛》丛书”。《史记》不仅是“史家绝唱”,更是“无韵离骚”。然而华兹生的汉学研究领域在中国语言文学,而非中国史学。“他认为自己对《史记》的兴趣始终在文学方面”[6]55-61,“《译丛》丛书”的华氏三卷《史记》选本“已将《史记》中文学性最强的内容全部呈现”[6]55-61。“《译丛》文库”侧重具体作家作品的编译,尤其是中国现当代富有时代气息的小说与诗歌,映射出诸多重大历史事件的背景。茅盾的《动摇》与1920年中后期的“大革命风暴”相关联,陈若曦的《老人及其他》与遇罗锦的《一个冬天的童话》分别以“文革”为背景,是“伤痕文学”的代表。《杜诗初阶》原是霍克思执教于牛津大学中文系时所编译(1967年)。这部以汉诗教程面貌示人的“初阶”译著,因其完备的注音、注释,更适合对中国文化了解无多的普通英语读者。也正因为它“对于杜诗以及唐诗在英语世界的普及和传播作出了独特的贡献”,时隔20年后入选“《译丛》文库”,畅销不错并再版(1997年)。韩南汉学研究的重点内容之一是李渔文学活动,他的专著《创造李渔》(1988年)荣获“亚洲学会”年度最佳著作奖。辅以《无声戏》等作品的翻译,韩南“在北美汉学界的李渔研究中,独具特色”[8]81。

三、海外汉学家与《译丛》的文学译介

我国著名现代文学翻译家曹靖华指出:“可靠的(翻译)方法是走翻译与研究相结合的道路。翻译什么,就研究什么;或者说,研究什么,就翻译什么。最好翻译应是研究的成果”[9]898。海外汉学家所遵循的译介路径正是如此。他们或因翻译中国文学而走上汉学之路,反之,或因所从事的汉学研究的需要而进行文学翻译。无论是哪一种原因,中国文学的译介与研究融为一体,最终形成一种学术性极强的译介模式。汉学家在《译丛》的文学译介实践恰是这种译介模式的典型反应。在《译丛》杂志中,除了译文文本内部的颇为考据的语言翻译极为忠实于原作之外,汉学家的“译者题记”、译注及特定译文的相关研究论文,阐释了译者的学术心得。在《译丛》“丛书”和“文库”中,忠实的译文附有大量的“引言”、“导读”、译注、题跋等研究性论述文字。此类“周边”文本是文学翻译不可或缺的辅助性阅读资料,对于英语读者的阅读起到严肃、审慎的指导作用。因而,这种学术性的译介亦即翻译学中的“深度翻译”(Thick Translation),“将文本置于丰富的文化语言环境中,使源语文化的特征得以保留”[10]45-49,这与《译丛》实现中国文学的跨文化传播主旨是完全一致的。笔者以《译丛》的小说译介为例,进行论述。

中国小说是海外汉学中的一大学术热点。细数海外汉学家群体,其中研究中国小说之学问者,人数最众,译作也相应最多。迄今为止,《译丛》杂志刊登过的小说专号、专栏多达10余个。譬如,杂志1982年的第17、18期合刊即为“通俗小说”(Middlebrow Fiction)专号,刊登的四篇小说译作中,有蒲松龄(存疑)的《醒世姻缘传》、张恨水的《啼笑因缘》和曾朴的《孽海花》,三篇的译者分别是汉学家王际真、莎丽·鲍雪侣和柳存仁。王氏、鲍氏分别在译文前附有长篇“译者题记”。比如鲍氏在长达6页的题记中,开篇提出了张恨水以《啼笑因缘》而被列入鸳鸯蝴蝶派文人之中的不公待遇,继而提出美国汉学家诸如林培瑞、李欧梵等人为张氏及鸳鸯蝴蝶派作家在中国现代文学史中“正名”所进行的论述,最后简述了该著的故事梗概与文学审美特征[11]41-94。

民国时期,通俗小说因其心理描写较少,而屡遭新文学作家的诟病。《啼笑因缘》则独树一帜,通过心理活动的描写,刻画人物性格,塑造主人公形象。张恨水深谙此道,手法娴熟,直逼新文学作品的心理刻画。例如,小说中关于关秀姑的心理活动描写及翻译:

到了公园门口,她心里猛地想起一桩事:记得在医院里伺候父亲的时候,曾做了一个梦,梦到和家树挽了手臂,同在公园游玩。不料今日居然有和他同游的机会,天下事就是这样:真事好像是梦;做梦,也有日子会真起来的,我这不是个例子吗?[12]263

When she reached the entrance, she suddenly remembered something: while she had been looking after her father in hospital, she’d had a dream in which she and Chia-shu were strolling through the park together arm in arm. Who would have thought that today she would indeed have the opportunity to stroll round with him? That was how things were in this world: reality seemed like a dream, and dreams could come true some day; wasn’t this an example?[13]255-287

洒脱奔放、侠义心肠的女杰关秀姑的心理活动颇为细腻入微,这也体现了她侠骨柔情人物性格的另一面。通过比读,可以发现,译文近乎“字对字”的直译,正是汉学家认真细致的翻译路数的显现,甚至不增不减一个词汇。也正是在这种翻译手法中,原作的人物心理描述才得以完全传递,原著的文学审美特质方可以借助译文得以再现。

配合该期的主题,当期客座主编柳存仁撰写40页长文《导言:“通俗小说”管窥》。在文中,他从事实考据出发,偏僻入里地指出,无论中国还是西方小说论者均应对通俗小说进行缜密地学术研究。柳氏以《啼笑因缘》为例,褒奖其“故事叙事优胜、言语灵动、心理描述惟妙惟肖”[14]1-41。夏志清以《徐枕亚的〈玉梨魂〉》为题,先是以徐氏作为“鼻祖”的鸳鸯蝴蝶派受到鲁迅、茅盾等新文学作家的责任出发,奋起发声,呼吁以公平客观的态度将该派纳入中国小说研究的主流领域,除了素材,理应重点研究其文学艺术价值。随后以《玉梨魂》为例,指出该小说虽以当时司空见惯的爱情为主题,但是其“文学方面的惊人才艺,对当时受过教育的读者,产生了极为强大的影响”[15]199-240。为了配合当期张爱玲翻译的《海上花列传》,刊登了美国新时代汉学家郑绪雷撰写的《〈海上花列传〉及其叙事方法》,以小说的结构、时间、地点等要素,简介了小说主题。然后重点分析了作品的平行主题叙事模式[16]111-136。另外,林培瑞的《包天笑访谈录》回顾了包氏身世、报刊生涯以及与鸳鸯蝴蝶派小说家的交往,重点记录了包氏通俗文学小说的概况[11]241-255。

汉学家的“丰厚翻译”和相关学术论文的推出,使得“通俗小说”专号较早地将中国现代通俗小说纳入学术研究的领域,尤其是在中国大陆尚未对此引起重视的时间内,该专号较为全面地将现代通俗文学提升至一个崭新的国际视域的关注高度。“《译丛》是公认的高水准学报……以这个专号的影响力,现代文学史的编写和现代文学课程的编订,当会改观”[18]34。

结语

海外汉学家是香港《译丛》的一支不容忽视的编译者群体,尤其是《译丛》的主创主办者中的汉学家,他们的跨文化背景与汉学素养,对中国文学的选材产生了决定性的影响。同时,海外汉学家将自身的中国文学翻译与研究融为一体,契合了深度对外传译中国文学的“丰厚翻译”模式。《译丛》之所以在海外读者中享有极为广泛的关注,是与海外汉学家传播中国文学的不懈努力密不可分的。故而,中国文学“走出去”、“走进去”,岂可忽视海外汉学家的力量和作用呢?!

[1] 葛文峰,李延林.香港《译丛》杂志与中国文化翻译出版——文化“走出去”的成功案例[J].出版科学,2014(6):88-92.

[2] 张西平.关于西方汉学家中国典籍翻译的几点认识[J].对外传播,2015(11):53-55.

[3] 陈橙.文选编译与经典重构——宇文所安的《诺顿中国文学选集》研究[M].上海:上海外语教育出版社,2012:3.

[4] 余光中.余光中集(第六卷)[M].天津:百花文艺出版社,2004:191.[5] George Kao.TwoWritersandtheCulturalRevolution:LaoSheandChenJo-his[M]. Hong Kong: the Chinese University Press, 1980: 1.

[6] 顾钧.华兹生与《史记》[J].读书,2016(3):55-61.

[7] 郝稷.霍克思与他的《杜诗初阶》[J].杜甫研究学刊,2010(3):93-99.

[8] 张冰妍.北美汉学家韩南文学活动研究[D].长春:东北师范大学,2014:81.

[9] 曹靖华.关于文学翻译的若干意见[C]//罗新璋.翻译论集.北京:商务印书馆,1984:898.

[10] 章艳,胡卫平.文化人类学对文化翻译的启示——“深度翻译”理论模式的探索[J].当代外语研究,2011(2):45-49.

[11] Pu Sung-ling, Wang Chi-chen. Marriage as Retribution [J].Renditions, 1982(17&18): 41-94.

[12] 张恨水.啼笑因缘[M].杭州:浙江文艺出版社,2005:263.

[13] Zhang Hen-shui, Sally Borthwick. Fate in Tears and Laughter [J].Renditions, 1982(17&18):255-287.

[14] Liu Ts’un-yan. Introduction: “Middlebrow” in Perspective [J].Renditions, 1982(17&18): 1-41.

[15] C. T. Hsia. Hsü Chen-ya’s Yü-li hun: An Essay in Literary History and Criticism [J].Renditions, 1982(17&18): 199-240.

[16] Stephen Cheng. Sing-song Girls of Shanghai and Its Narrative Methods [J].Renditions, 1982(17&18):111-136.

[17] Perry Link. An Interview with Pao T’ien-hsiao [J].Renditions, 1982(17&18): 241-255.

[18] 黄维梁.香港文学初探[M].北京:中国友谊出版公司,1987:34.

[责任编辑 肖 晗]

The Overseas Sinologists and Hong KongRenditions:the Selection, Edition and Translation of Chinese Literature

GE Wen-feng1,2,3

(1.InternationalInstituteofChineseStudies,BeijingForeignStudiesUniversity,Beijing, 100089,China;2.SchoolofForeignStudies,HuaibeiNormalUniversity,Huaibei,Anhui, 235000,China;3.SchoolofInformation,HuaibeiNormalUniversity,Huaibei,Anhui, 235000,China)

Hong KongRenditionsis a model of Chinese literature translation and international dissemination. Among its publishers and contributors, overseas sinologists are an important group. In literature selection and edition, their cross-culture identity clears the foreign readers’ expectation. Their academy furthers on selection, and ultimately focuses on the classical Chinese literature. Furthermore, in the process of literature translation, sinologists combine translation and academic texts, which is the “Thick Translation” model in effectively cultural convey. Therefore, in “Chinese Literature ‘Going-out’”, overseas sinologists’ status and effect should be noted by academia.

overseas sinologists; Hong KongRenditions; Chinese literature; selection and edition; translation

2016-07-19

安徽省高校优秀青年人才支持计划重点项目(gxyqZD2016409);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2016JX002)。

葛文峰(1981—),男,淮北师范大学讲师,北京外国语大学博士生,研究方向:中国文学对外译介与国际传播。

I046

A

1672-8505(2016)06-0086-05