价值创造视角下企业环境成本管控模式研究

2016-12-14郭凌军谭文玉

郭凌军 谭文玉

【摘 要】 在经济发展过程中,对资源的索取已给周边环境造成严重破坏,而传统以“末端治理”为主导的环境成本控制模式范围狭隘,紧紧局限于生产环节,难以从根本上解决对环境的破坏。鉴于此,文章将融入价值链理论,突破研究视角,重新理清企业环境成本构成,并在此基础上加以清晰界定,以期提高企业的重视程度,最大化降低企业价值链过程中的环境成本负荷,提升企业整体效益。

【关键词】 价值创造; 环境成本; 成本管控

【中图分类号】 F234.3 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2016)21-0048-04

一、传统环境成本管控模式弊端

受传统经济模式的影响,国内进行环境成本管控的企业较少,即便采用了,也多数采取“末端治理”,且其主要模式并没有对原有的生产工艺进行改造,只是对生产过程中已出现的环境成本进行管控,忽视了对环境成本的预防,造成环境成本控制不佳,增加了对环境的管控成本,因此其弊端伴随经济的发展不断涌现,阻碍生态文明建设的步伐,同时也不利于企业的健康发展[1]。

(一)控制范围局限,忽视成本预防

传统环境成本管控,企业为追求价值最大化,采取“末端治理”模式,即只针对生产过程已出现的污染进行控制,并未完全覆盖生产的全过程,如产品的研发未融入生态因素、材料采购未纳入绿色采购,销售过程中也未进行相应的环保服务及废弃物回收等。因此忽视了对环境成本的预防,短期会给企业带来经济效益,但长期将给企业及社会带来严重的环境成本负荷,无法达到经济与环境效益的完美结合。

(二)主张末端治理,违背持续发展

因受“末端治理”思想的影响,传统的环境成本管理在企业原料的投入、生产等环境污染源头环节中,未采取有效的预防举措,致使生产过程中的环境污染、资源浪费等现象涌现,不仅加大了环境成本,也对企业下游的废旧资源回收、污染物处理等产生重大影响,与可持续发展思想相违背。

(三)投入费用高,提高治理成本

“末端治理”思想是在企业进行生产的过程中,对可能产生的污染物不做处理,等真正产生后才进行相应的处理。因而在对污染物处理的过程中需投入更高、更多的人力、物力,无形中增加了企业的环境成本,给企业带来额外的经济负担,不利于企业整体的价值创造。

(四)忽视废弃物,丧失管控良机

受传统因素的影响,企业对资源缺乏循环利用的理念,使得企业的环境成本管控忽视因产品废旧给环境造成的污染,不仅对资源造成了浪费,同时也增加了企业的成本费用,致使企业的成本居高不下,在新的循环理念下,企业应对产品生命周期每一个环节的废弃物加强管控,实行废物再利用,规避资源的浪费,降低企业的成本。如果企业依然采用传统的成本管控模式,忽视对废旧资源的循环利用,则势必丧失对企业环境成本的有效控制,难以取得企业价值的最大化。

二、价值创造视角下环境成本界定

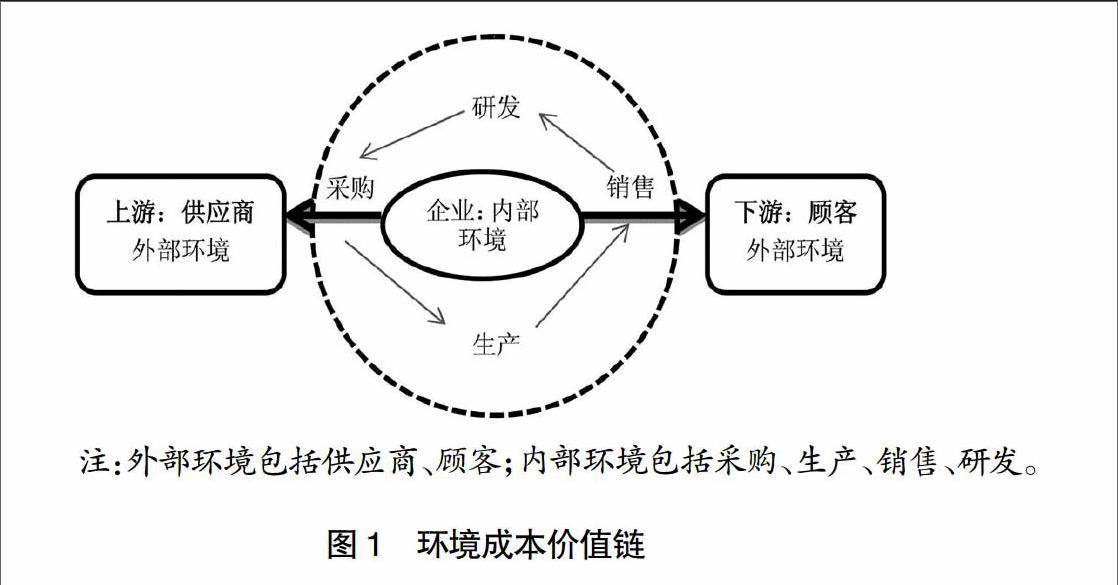

企业是社会生态经济环境体系的重要组成部分,而环境成本则被视为企业对整个生态系统所造成的影响及企业所履行的社会环境责任。受传统产业经济的影响,当今企业承担的社会环境成本仅仅局限于产品生产环节,且均以“末端治理”为主导,管控措施单一,管控效益明显不足,无法给企业创造更大的价值[2]。因为企业面临内外双重环境,且从价值链角度来看,生产环节只是企业价值创造的一个部分。为此企业在进行环境成本控制的过程中,应以价值链为导向,综合考虑价值链上各个环节对资源的消耗及对环境的影响(图1)。如供应过程中的原材料直接或者间接与社会环境及自然资源发生某种特定的关系;生产环节中的废弃资源与污染物排放等[3];产品使用及报废对环境的负面影响,等等,这些成本因素都直接或间接影响企业的整体效益。为此企业应将环境成本管控延伸至企业价值创造的整个过程中,即与企业的价值链紧密结合,将价值链各个环节作为企业环境成本控制的关键切入点,同时将研究视野从企业价值链内部延展到企业价值链外部,构建企业环境成本控制的价值链模式,实施环境成本控制[4]。

三、价值创造视角下环境成本管控模式构建

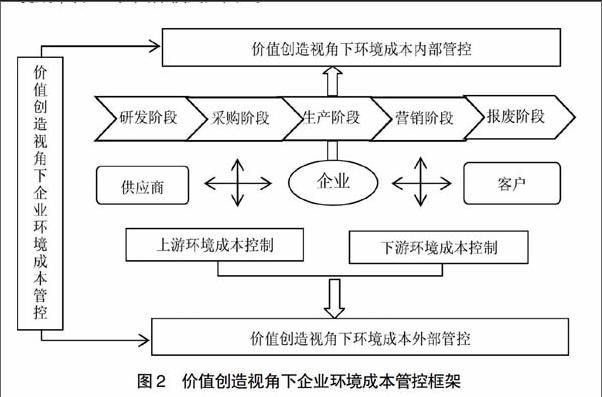

对传统以“末端治理”为主导的环境成本管控来说,以价值创造为导向的环境成本管理模式是对传统模式的一种有效补充。应以价值链为主线,内外环境为依托,事前规划为主导,有效衔接经济发展与环境保护,最大化满足企业利益相关者,降低企业所承担的环境负荷,实现企业价值增值[5]。

以价值创造为视角,重构环境成本,是以企业价值链为主线,企业原料的采购、生产到销售等内部价值创造环节,融合外部的供应商、下游的顾客进行综合环境分析的管理模式,并在此基础上采取切实可行的举措,完善环境成本管理[4]。具体模式如图2。

(一)价值创造视角下环境成本内部管控模式

价值创造视角下环境成本内部分析模式主要是对企业内部价值链的研发、采购、生产及营销进行相应的环境成本分析及管理,而纵观内部价值链,其恰好与产品的生命周期相吻合。为此,本分析模式将结合产品生命周期,在企业内部价值链的基础上,构建新的环境成本管控模式,对企业内部价值链的各个环境成本加以分析、辨认,完善环境成本管理,并在此基础上降低环境成本负荷,实现企业价值增值的目的。

1.设计研发阶段环境成本管控

开发设计是产品生命周期的源头,从企业的环境成本视角来看,此阶段并不会产生较多的环境成本,但从产品生命周期来看,产品开发设计很大程度上决定了原料采购、生产工艺、设备、产品包装、废物排放及回收过程中产生的环境负荷及给企业创造的经济价值。由此可见,产品开发研究是企业环境成本管控的源头所在,也是价值创造视角下环境成本内部分析模式的关键控制点。有鉴于此,企业在进行产品设计的过程中,应全面考量与产品有关的生态环境问题,全面融入环境成本管控理念。在进行产品设计的过程中,尽可能选择环保材料、减少非再生资源的耗用,确保终端消费者的生命健康,同时进行可拆卸的产品设计,推进材料的可循环利用,最大限度地降低产品对社会及生态环境的污染,降低企业环境成本的负荷,提高企业价值创造空间。

2.材料采购阶段的环境成本管控

在经济发展的过程中,消费者的环保意识逐渐增强,倾向于购买绿色产品,而传统的采购很少考虑原料在生产过程中对环境的破坏,无形中增加了企业的环境成本负荷,降低了企业的整体经济效益。为此,企业应将“绿色采购”融入到原料采购过程中,最大化地降低采购过程中的环境成本负荷,提高企业整体价值。具体可在采购过程中融入环境因素,加大与企业的研发、生产及销售部门的合作与沟通,共同选取最佳的环保材料及供应商,降低材料的污染对生态环境的影响及采购成本,实现企业绿色采购以降低“末端环境”治理成本,并在此基础上,改善企业的生产环境,提高企业整体价值。

3.产品生产阶段的环境成本管控

产品生命周期最核心部分是生产环节,对环境影响最大的也是这一环节。为确保企业最大化降低环境成本负荷,提高企业价值,企业应采取清洁生产。即在产品生产的过程中以环境保护为主线,辅以资源有效配置,摒弃“末端治理”,改进原有的生产工艺及流程,优化产品结构等对生产前、生产中及生产后可能出现的环境问题加以控制,最大化地降耗、减污,寻求资源废物的最小化,提高企业整体价值创造空间。

4.产品销售阶段环境成本控制

营销是产品价值兑现的环节,是实现价值增值的终极途径。但传统营销理念只是在“消费者—企业”两维空间中谋求动态发展,而忽略了消费者和企业所共同面对的社会环境。即忽视了企业应承担的社会环境责任。

从产品生命周期角度来看,产品销售阶段环境成本控制重点是降低销售过程中出现的环境成本因素,提升企业价值。企业可以通过实施绿色营销+4GP策略,来销售按照生态设计对绿色采购的资源进行清洁生产而制造出的绿色产品,提供绿色服务,引导绿色消费;并在营销阶段通过对购买者消费环境需求的考察分析,又反过来对研发阶段、采购阶段和生产阶段产生反向作用。最大化减少环境成本因素出现的不确定性,提高企业整体价值。

5.产品报废阶段环境成本控制

产品生命周期的最后一个环节是产品报废的处置,此环节如果处理不当,将不可避免给生态环境带来污染,最终将增加企业的环境成本负荷,降低企业的整体效益。

本阶段环境成本难以计量,所以大多数企业将此忽略,但在生态文明建设的社会中,尤其在城市矿产经济的引导下,企业必须加以重视,可对企业产品研发及生产进行必要的绿色管理,即通过产品的生态设计及绿色生产,减少产品在终端使用过程中对环境的污染,同时还可以延伸产品生命周期,减少产品报废的后续处置。如果产品确实报废,企业应完善废旧产品回收机制,最大限度降低废旧产品对环境的污染,控制废旧产品对企业的环境成本负荷。

(二)价值创造视角下环境成本外部管控模式

企业作为价值链的一个环节,其价值链不仅仅局限于内部价值创造,外部环境成本的有效控制同样能为企业创造可观的价值,有鉴于此,企业可以通过有效的一体化成本管控战略,扩充企业环境成本的范围,使外部环境成本的控制在企业价值创造链上成为可能。见图3。

1.上游供应商的环境成本控制分析

由于上游供应商在环境成本的改善与否,会间接通过企业的采购环节影响到企业内部价值创造的各个环节,继而对企业整个价值的创造产生影响,由此可见,上游供应商,尤其是战略供应商的选择,不仅仅是企业一体化战略的起点,更是企业强化上游环境成本的核心。

为选择最佳供应商,确定各项指标对供应商选取的影响成效,在取得最佳评价指标过程中,应综合考虑企业的环保要求、环保方针及相关法律法规关键因素,也可以环境报告、有害物质排放、清洁生产、资源使用效果及产品包装等为标准。在进行评价的过程中,企业应通过问卷调查、实地考察及信用评价等手段对目标供应商进行相应的评价及分级,并以此为基础采取不同的采购政策。同时将企业的环境成本向企业供应链上游延伸,与供应商在废弃物等方面进行相应的合作,谋取企业环境成本最小化、企业价值最大化。

此外,通过与上游供应商形成良好的战略合作关系,可与其共同分享相关技术、信息,降低在采购成本及相应的风险因素,实现资源的高效率使用,并最终实现企业市场的竞争优势及价值创造。

2.下游企业环境成本分析

企业在内部价值链的采购环节与上游的供应商进行战略合作后,按照生态生产的要求,实现清洁生产,形成产成品准备出售。这种情形是通过绿色营销与外部价值链的客户进行有效的衔接。下游企业(客户)对企业产品的接受程度,是企业营销战略实施成功与否的关键,其不仅仅关系到产品的市场地位,还关系到产品的循环利用,决定企业是否有效实施价值链一体化战略,达到企业环境成本减少的目的。

选择适宜的下游企业,企业应综合自身的实力、营销策略、产品市场定位及目标客户群等综合因素,并以此为基础对企业的资源进行相应的分析,做出最佳的科学决策,即选择具有生态绿色信誉度的下游企业,这样可以借助其市场的良好信誉,加强企业产品的推出,同时还可以通过设立绿色专营机构对企业的产品进行推销,实现企业价值的增值效应[6]。

企业与下游企业进行双赢合作,主要表现在:(1)在价值链下游的核心节点上与企业进行谈判,确定合理产品采购价值、产品推销及回收;(2)探讨产品使用期满,产品回收地点、数量及价格;(3) 商讨废弃物的运输途径、拆解及处理、存放;(4)商讨废旧产品的拆解、再利用。通过上述途径的战略合作,可以促使资源进行有效的回收或强化废旧产品的有效处理,达到企业环境成本的管控,并在此基础上提升企业整体形象,扩充企业的价值增值途径。

3.价值创造——外部环境成本综合分析

现阶段,城市矿产产业尚未发展到很成熟的阶段,因为当前众多企业依然在传统的“资源—产品—废物”这种运作模式下进行,失去了废旧资源重复再利用的增值机会,虽有大型企业开始注重此环节即对自身的环境成本加以控制,但尚未形成有效的规模。

作为社会系统的一部分,企业在关注自身内部环境成本管控的基础上,应积极实施环境成本一体化战略,将内部环境成本与外部环境成本进行有效融合,上游企业将合规产品提供给下游企业,顾客使用的产品经过时间周期,又被企业再利用,继而形成有效的闭环系统,即“资源—产品—再生资源—产品—……”循环增长模式,实现废弃物的减量排放,资源的合理配置,从而达到企业环境成本降低的最终目的。

四、结语

环境成本控制是一项复杂的系统工程,企业必须以双赢为原则,既不能以牺牲环境为代价追求经济效益,也不能为保护环境而放弃企业的发展。为协调价值创造与环境保护,企业应融合价值链内外部环境成本因素,创造环境成本控制的新思路、新方法。本文将价值链融入环境成本管控中,通过对传统环境成本管控体系的透析,创新路径,提出了基于价值创造视角下生产型企业环境成本管控模式,突破了以“末端治理”为主导的传统型环境成本控制模式,并认为企业价值创造视角下生产型企业环境成本管控模式是一项融合生命周期及上游供应商、下游客户等主体的一体化成本管控模式,企业可以通过构建该模式达到经济与环境双赢的最佳效应组合,继而实现企业价值最大化的目的。

【参考文献】

[1] 徐璐.环境成本核算视角下环境会计文献述评[J].财会月刊,2015(4):20-22.

[2] 李创.环境成本内部化及其在工业企业间的差异分析[J].价格理论与实践,2015(12):86-88.

[3] 曲建升,边悦.资源型城市工业发展与环境成本脱钩研究——以金昌市为例[J].开发研究,2015(3):162-165.

[4] 马慧颖.低碳经济背景下环境成本研究的新思路[J].财会研究,2013(3):33-45.

[5] 李丰杉,黄俊.促进成本管理研究 提升经济发展质量——中国成本研究会2014年年会观点综述[J]. 财务与会计,2015(1):74-75.

[6] 张劲松,柳佳,于海凤.基于资源消耗会计的环境成本管理流程再造[J].会计之友,2015(17):32-35.