西部地区大学生志愿者公益创业模式探讨

2016-12-13刘希玺饶篁

刘希玺?饶篁

【摘 要】 本文以云南某高校志愿者开展的特殊儿童“公益手作坊”创业项目为例,分析当今大学生志愿者组成具有明确针对性的群团组织,承担起自己力所能及的社会责任,同时将商业化的模式引入到公益活动中,形成可实施的商业闭环,完成造血式的公益活动模式,实现将社会责任与自身发展相结合的双赢。同时探究公益创业模式介入大学生公益活动中的途径、结构、意义和发展前景,为引导青年志愿者进行公益创业提供参考。

【关键词】 西部地区;大学生志愿者;公益创业;社会创新

随着我国公益事业的日趋成熟,一方面,单纯的以捐赠和受助模式的公益活动,已经不能满足社会公益多元化发展的需求,无论是社会公益活动本身的发展需求,还是青年志愿者个体需求,都对公益组织提出了更高更细的要求,公益创业的造血式发展已成为时代的大潮,于是越来越多的有针对性的公益组织应时而生。另一方面,高校作为青年志愿者的主要聚集地,自觉地承担起了引导青年志愿者组织发展的社会责任,如何吸引到更多的青年志愿者,参与到公益活动中,成为了高校青年志愿者协会需要重视解决的问题。

本文以云南某高校志愿者所开展的关爱特殊儿童的微量元素“公益手作坊”创业项目为例,探讨以高校青年志愿者为主体所进行的公益创业的创新性、目的、途径、发展前景,为如何引导青年志愿者进行公益创业提供具有价值的参考。

一、微量元素“公益手作坊”实现的条件分析

公益创业,起源于欧美发达国家,广义的公益创业,是采取创新的方式社会主要问题,采用传统的商业模式来创造社会价值,兼顾了追求利润和解决某个社会问题。牛津大学公益创业研究中心认为,公益创业应具备“公益性”、“创新行”、“市场导向性”三大特点。我国的公益创业相对与发达国家起步较晚,在目前70%的人步入小康的时代,已具备进行公益创业的基本土壤,同时社会对公益创业的需求越来越大,大时代背景下促进着大学生进行公益创业。

1、公益活动的需求转型,是公益创业的外在因素

随着我国公益事业的发展,单纯的捐赠和受助,停留在道德层面、流于表面的老公益模式,已显得不合时宜,分析具体群体的具体需求,有的放矢的进行社会资源的优化,实现社会资源的最大化利用,才能达解决问题,满足社会需求的目标。

以“特殊儿童”为例,广义定义下的“特殊儿童”是指与正常儿童在各方面有显著差异的各类儿童;狭义的“特殊儿童”专指残疾儿童,即身心发展上有各种缺陷的儿童。据我国残联的统计数据表明,目前我国0-14岁的残疾儿童,约有800多万。传统的公益活动,将注意力主要集中在以同情的态度来看待他们,单方面的将其定义为,仅仅是需要接受资助的群体,忽略其内在需求,过度的保护让他们几乎没有机会接触到健全的同龄人,很少出现在公众视线中,成为了隐形群体。这些孩子,似乎也躲在公众视线后,不愿真正融入社会,并形成一种恶性循环,阻断了社会的普通大众与“特殊儿童”之间沟通,形成了相互之间的交流盲点,造成了社会普通大众的认识误区且对“特殊儿童”表现出容纳性较弱。同时,这群“特殊儿童”也因此形成了对自我的认识不清,容易产生自卑或自负的情绪,长期以往不利于他们的健康成长。

这些问题的存在,就需要寻求解决办法,进行创新实践,形成了公益创业的外在因素。

2、大学生志愿者自我价值的实现,是公益创业的内在动机

目前,在校的大学生,以“90后”为主体,这群生长于我国经济大发展的时代,有着理想化的思想、以追求自我价值的实现为目标的大学生,带着懵懂,开始活跃于各个公益的舞台,毫无疑问,奉献自己,主动的来承担自己的社会责任,是多数主动加入青年志愿者协会的大学生的最基本的动机。可他们不再仅仅满足于走访福利院、看望孤寡老人、清理街道卫生等传统的公益活动,相对于某些荣誉来说,自我价值的实现,志同道合的伙伴,成为他们来判断这个组织是否适合自己的标准。同时,迫不及待的想要跳出课本,进行社会实践,希望通过自身的创造性的创新活动来造成或多或少的影响力,对于自身感兴趣的项目,大学生志愿者表现出了很高的热情,形成了公益创业的内在动机。

这就对高校共青团的工作提出了较高的要求,一方面,需要我们站在学生的角度,思考他们的内在自我需求,进行正确的切合实际的引导,多听取学生的意见,再根据实际情况,对具体问题进行具体分析,采取多做多看多思考,各个击破的原则,使活动能够更好的进行;另一方面,需要我们转变思维,及时的转变传统的公益活动的开展方式,以解决实际问题的首要目标,树立让公益活动,从“授之以鱼,不如授之以渔”到改变整个“捕鱼行业”的生态方式,起到改变社会,促进社会和谐发展的目的。

以云南财经大学传媒学院和公共管理学院共同创办的关爱特殊儿童的微量元素“公益手作坊”为例。手作坊,与昆明市盲哑学校建立长期帮扶关系,成立的目的,是希望能够通过手工制作,帮助“特殊儿童”一起完成他们力所能及的手工制品,通过活动教会他们如何为事情做准备和规划,让其通过劳动,真实感受成功的喜悦,因此获得自信及认同,减少不能真正完全融入社会,所造成的自卑、孤独感,帮助他们健康快乐的成长。

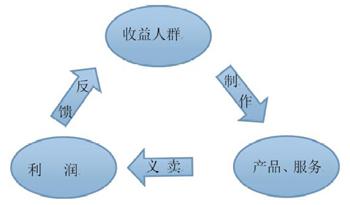

在活动开展的过程中,志愿者们慢慢的发现,手工制作开展形式单一,手工作品无实用意义,久而久之部分志愿者失去了进行活动的兴趣,同时活动本身也逐渐不能满足“特殊儿童”的需求,于是坚持下来的志愿者,开始思考如何吸引到更多的人加入,如何把活动长期保持下去。在经过了多次的讨论和实践,在两家学院团委的支持下,我们进行了资源整合,逐渐开始改变了传统的公益活动,形成了两个具有特色的活动分别为:(1)以培养“静心”为目的的传统文化礼仪的“手工制香”,弥补了特殊儿童在礼仪教育方面的缺失,同时形成可以出售的线香、塔香等;(2)以与盲童交流和沟通为主线的,以盲文作为主要元素的手工制品,如明信片、盲文画,为社会大众提供了解盲童渠道;在引入了商业概念,征得“特殊儿童”的同意后,我们逐渐开始将具有实用价值的手工作品,以多渠道义卖的形式,获取利润,支撑开展活动中的必要支出,多余利润再帮助于贫困的特殊儿童,成立相应的储蓄账户,可帮助贫困的特殊儿童的日常生活用品的开销,完成了商业模式的循环。

图1 “公益创业”的商业闭环

二、公益创业的模型介入与实施过程

微量元素“公益手作坊”经历了从诞生到不成熟,到完善的过程。产品、销售、成本、利润,是微量元素“公益手作坊”进行创业时的必要组成部分。其服务目标人群理想状态为:昆明市现有的贫困盲哑儿童,引入商业模式的目的是能够预防“特殊儿童”现有的自卑、自负等负面的精神问题。该模型的实施将涉及到三个方面:1.提供一个正规经济利润实现的进入渠道(以销售相应的具有实用价值的手工品获得利润);2.为特殊儿童提供精神健康服务的渠道(通过销售产品,为他们建立一个可以接触到外界社会的机会,也为社会普通人提供了一个可了解他们的桥梁);3.为培养大学生志愿者的社会责任提供一个正常引导的渠道(在把握住公益活动的本质目的的基础上,引入商业模型,可培养大学生志愿,从多个角度来看待公益问题,建立长久健康正确的社会责任)。具体来讲,微量元素“公益手作坊”的逻辑思维包括四个方面,分别为:商业引入的基础条件、理论与创新点、实施过程、结果反馈。

微量元素“公益手作坊”的具体实施过程由:调研市场需求;实际制作技能掌握(包括专业老师指导志愿者,志愿者教特殊儿童—制香;特殊儿童教志愿者,志愿者做桥梁传递盲文;两条线);产品的销售(包括学校的跳蚤市场和线上销售);后期的成果反馈意见收集(包括受益人和社会的各种反馈意见),四个阶段。每个阶段都有明确的要求、工作内容和追求目标。

首先,市场调研,制香模块,随着目前社会对我国传统文化的越来越重视,一些老的有意义的传统活动,开始逐渐复苏,香文化也在其列,我国香文化,自古都有祛疫辟秽,安神正魄的作用,在不同的场合被赋予了不同含义的用途。目前,很多人对香文化充满着好奇,因此纯天然的手工制香的产品(线香、塔香、香饼)具有一定的市场,在专业老师的指导下,我们以传统天然中药为原料,不断创新,和“特殊儿童”一起制作出一批具有一定实用价值的手工香,同时在制作的工程中,加入了中国传统礼仪文化的学习,弥补了特殊儿童在礼仪文化方面的缺失,鼓励患儿,进行自由的手工制作,丰富他们枯燥的治疗生活,激发他们的创造力和想象力。盲文工艺品模块部分,盲文,一直是失明患者接收知识,学习文化的重要途径。目前,社会对于弱势群体的关注度较之以往,有了很大的提高,盲文也越来越频繁的出现在公共视野中,志愿者依托于此背景,学习盲文,依此为桥梁走进失明儿童,倾听他们的梦想,和他们一起书写盲文,制作相应的手工作品(如明信片、笔记本、书签、盲文装饰画),作为传达失明儿童心声,以及外界了解他们的载体,促进他们更好的融入社会。含蓄的表达,以某种特殊的不熟悉的文字来表达自己的心声,对于大多数人来说总会有种莫名的吸引力,用盲文进行表达和交流,也许会成为一种小众文化,因此也具有一定的市场。

其次,是技能的掌握,在两家学院共青团委的支持下,微量元素“公益手作坊”有了专业的指导教师,志愿者需要经过20个课时的学习,学会相关的手工制品的制作工艺、内在文化。只有当志愿者掌握了相应的技能后,才能体现出志愿者在整个“公益创业”环境中的重要地位,

再次,进入了产品销售的实际操作过程,初期依托于学校提供的“跳蚤市场”的资源,进行了线下实物的试销售,并获得了较好的收益。这个阶段是公益创业中能否持续的关键阶段,顾客的定位,媒体的宣传还有产品的实际价值,都是需要志愿者在活动中进行不断的总结和改进的,经过了我们的实践,依托于当今新媒体的强大的社交功能,以口口相传的形式,进行着线上销售,并获得了一定的销售额和利润,目前,已开始着手成立成立了网上商场,逐步完善销售模式,以市场作为向导,推动微量元素的不断强大。

最后,是成果的反馈意见,这个阶段,需要重视的是,一方面,我们的受益人群,是我们成立微量元素“公益手作坊”的特殊儿童,参与这个活动的小朋友,是否能够通过这样的方式来得到一种认同感,从而消除一些负面情绪;另一方面,我们销售的东西,是否能够满足消费者的需求,他们是带有同情的购买还是因为产品真的有市场,能否解决这两个问题,是我们能否坚持的动力和缘由。

图2 “公益创业”实施的逻辑模型

三、结语

目前,大学生志愿者的公益创业,还处于探索阶段,随着社会对其的不断重视,为我们提供了很多资源和支持,也带来了很大的挑战,在开展公益活动的时候,有意识地引导志愿者们对传统的公益活动进行逆向思考,有意识地开始引入商业模式,逐渐转化为造血式的公益活动。同时,我们可借鉴国外成熟的案例,不断的学习,改进我们活动存在的问题,使其能够吸引到更多的大学生志愿者,并能够帮助到更多的需要帮助的儿童,让更多的人来了解。

【参考文献】

[1] 唐亚阳.公益创业学概论[M].长沙:湖南大学出版社,2009.

[2] 王名.李勇.黄浩明 英国非营利组织[M].社会科学文献出版社,2009.

[3] 赵明.上海高校大学生创业支持体系研究[D].上海:上海交通大学,2008.

[4] 马凤芝.流浪青年的发展性社会工作介入策略[J].中国青年研究,2014.

[5] 聂志毅.我国大学生创业教育供需矛盾与平衡途径探讨[J].学术论坛,2009.

[6] 杨团.中国慈善发展报告[M].社会科学文献出版社,2011.

【作者简介】

刘希玺,云南财经大学传媒学院团委书记,研究方向:青年发展、社会公共服务.

饶 篁,云南财经大学公共管理学院团委书记,研究方向:社团发展,青年研究.