“弦索十三套”三弦曲谱《将军令》研究

2016-12-13高艺真

高艺真

“弦索十三套”三弦曲谱《将军令》研究

高艺真

三弦套曲《将军令》是“弦索十三套”中的一首大套武曲。清代古谱《弦索备考》中记载了《将军令》可供当时三弦弹奏者借鉴使用的骨干音谱。20世纪80年代由爱新觉罗·毓峘先生对“弦索十三套”三弦全套曲谱的活态传承填补了这一乐种三弦弹奏《将军令》资料和音响上的空白。本文通过对《弦索备考》古谱与爱新觉罗·毓峘传承谱进行的分析和比较,以印证二者一脉相承的密切关系,可见其不仅是清代文人音乐的研究和《弦索备考》复原的重要依据,同时展现了三弦艺术在当时高度成熟的技法水平和艺术品味,突出反映了中国传统式的音乐思维特性和逻辑,具有重要的文献价值和艺术价值。

三弦套曲 《将军令》 《弦索备考》 荣斋 爱新觉罗·毓峘

前言

三弦套曲《将军令》是“弦索十三套”中的一首大套武曲。套曲是由数首曲牌连缀成的大型乐曲,具有规模宏大、结构严谨并富有逻辑等特征,是中国传统音乐千百年来高度发展的体现与结晶。本文的研究对象三弦曲《将军令》就是一首由5个曲牌有机构成的、高度器乐化的大套武曲。作为器乐曲,《将军令》在全国各地流传广泛,多种器乐独奏、合奏、戏曲等传统音乐形式中都有留存。长久的流传过程和不同的表演形式使得这一乐曲呈现的形态产生巨大的差异,但骨干音调依然保留在各个版本的《将军令》中。清代《弦索备考》(1814年工尺谱抄本)中的《将军令》是最早用工尺谱记录下这首乐曲的乐谱①冯光钰:《中国曲牌考》,安徽文艺出版社2009-10第一版第371页。,《弦索备考》是由清代蒙古族文人荣斋编纂的记录“弦索十三套”的乐谱集②谈龙建:《弦索音乐在恭王府的承袭》,《清代王府及王府文化国际学术研讨会论文集》2005年第267页。。据荣斋在《弦索备考》原序所述,这些乐曲在当时已经是“今之古曲”且“玩此器者甚少也”。为其免于失传,荣斋将这十三首乐曲按琵琶、三弦、胡琴和古筝演奏谱和工尺(骨干音)谱,分卷做了详细的记录和整理,然而《将军令》一曲仅记录了“工尺谱”和“筝谱”。由爱新觉罗·毓峘先生对“弦索十三套”三弦全套曲谱的活态传承填补了这一乐种三弦弹奏《将军令》的资料和音响上的空白,同时也为相关研究注入了鲜活的生命力,并引发众多的思考:活态传承下来的“演奏谱”与古谱记载是否相符;二者有何不同;记录骨干音的“工尺谱”即“骨谱”是如何形成高度器乐化的乐曲最终形态等。本文以几十年来筚路蓝缕不断前行的“弦索十三套”三弦曲谱相关研究工作者的成果为基石,从三弦曲《将军令》音乐本体出发,对从宏观角度的曲体结构到微观的动机进行分析。

一、《弦索备考》中的三弦曲谱《将军令》

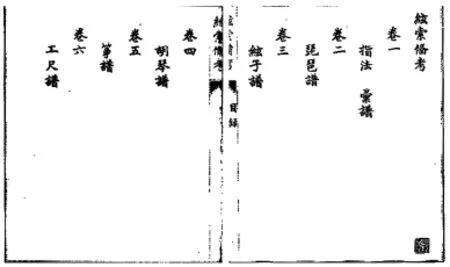

《弦索备考》共分6卷,包括“卷一·指法、汇集谱”、4件乐器的演奏谱各分一卷和“卷六·工尺谱”。“卷六”收录了六首未经器乐化处理的原始“骨干音”乐谱,后文为避免其与工尺记谱相混淆,标记作“骨谱”。在“弦索十三套目录”中,《将军令》是第二首,但是“卷二·琵琶谱”、“卷三·弦子谱”和“卷四·胡琴谱”中都没有收录《将军令》的曲谱,只有“卷五·筝谱”和“卷六·工尺字谱”中收录了《将军令》的曲谱,且“工尺字谱”的目录中注有“诸器皆可用”的说明。“弦索十三套”的活态传承者爱新觉罗·毓峘先生可完整演奏三弦套曲《将军令》,证实《将军令》作为“弦索十三套”三弦曲的存在与传承。再结合荣斋记谱的初衷可见,在当时的三弦弹奏者很有可能不需要乐谱或者仅需参考“诸器皆可用”的骨干音即可弹奏此曲。

图1.《弦索备考》“卷一”目录:

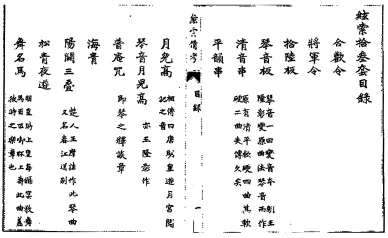

图2.《弦索备考》“卷六·工尺谱”目录:

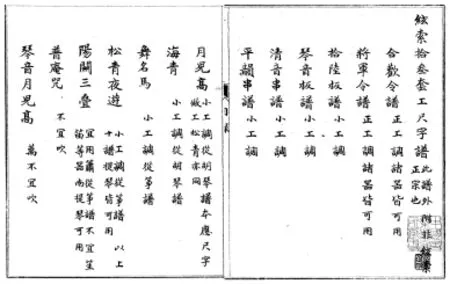

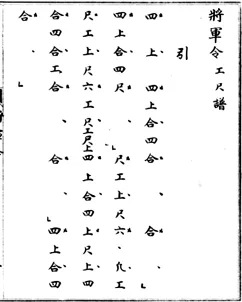

《弦索备考》中《将军令》“工尺谱”记载清晰详尽,工尺谱字旁注有板眼和断句,并有明确的段落标记。为传谱辨伪、乐曲器乐化发展过程等多角度研究和演奏实践提供重要依据。

图3.《弦索备考》“卷六·工尺谱”中《将军令》“骨谱”:

二、三弦套曲《将军令》的活态传承

“弦索十三套”琵琶曲和筝曲尚未发现传承、胡琴传世两首,三弦有幸全套曲谱流传至今。三弦套曲的活态传承填补了《弦索备考》对《将军令》三弦演奏谱记载的空缺,是现今的研究工作重要依据,使演奏实践成为可能,令当今世人有幸可以一窥清朝文人古乐的风貌。

“弦索十三套”三弦曲的传承者爱新觉罗·毓峘先生于1930生于恭王府,是道光皇帝第六子恭亲王奕的曾孙,当代著名山水画家。毓峘先生自幼随宫中的太监罗德福学习三弦演奏,后又经恭王府门先张松山传授,习得包括《将军令》在内的全部13首“弦索十三套”三弦套曲。据毓峘先生说,在这些乐曲中,《将军令》是他最熟悉的曲子之一。1988年,毓峘先生在北京音乐厅“爱新觉罗·毓峘三弦传谱音乐会”上与其传人——中央音乐学院谈龙建教授共同演奏了本曲。

从1814年《弦索备考》问世到毓峘先生习得这些乐曲,“弦索十三套”于清宫、王府业已流传了100多年。由于当时的传承环境背景,门先、宫廷乐师对师承较为避讳,现今的人们对“弦索十三套”的传承除了“口传心授”外所知甚少。爱新觉罗·启垚在对毓峘先生的访谈录《爱新觉罗·毓峘谈〈清恭王府三弦传谱〉》③爱新觉罗·启垚:《爱新觉罗·毓峘谈〈清恭王府三弦传谱〉》,《人民音乐》1988年第9期。中写到毓峘先生认为:由王爷和福晋从宫中带出来的太监是弦索十三套的主要来源,最早传授毓峘先生三弦的罗德福是清宫大内按制配给恭亲王奕六侧福晋的太监。罗德福与家中门先张松山先生师从不同,然而当毓峘先生与张松山二人一起对奏弦索套曲时,两人演奏的乐曲却是板眼不差的,只是“门先”在演奏风格上带有“先生点”、“瞎味儿”,即更“俗”一点。可见中国传统音乐千百年来靠“口传心授”的传承是极其严谨、可靠的。

三弦套曲《将军令》的另一位活态传承者是恭王府中的门先王宪臣先生,他传有“弦索十三套”《将军令》、《合欢令》的胡琴谱,同时也略通三弦,中国艺术研究院音乐研究所录制了几首他用三弦演奏的“弦索十三套”,其中就包括《将军令》。据爱新觉罗·毓峘先生本人所述:王宪臣先生善笙和四胡,毓峘先生传他5首“弦索十三套”三弦套曲用以音乐研究所录音,其中包括《将军令》。但王宪臣所演奏的三弦“弦索十三套”“……有许多地方是用四胡装饰旋律手法弹的,其板眼、指法、尺寸、加花等不很准确。因此,在跟我学过的学生中,只有谈龙建完整系统地学习和继承了我的东西,其他学生则只是部分地学。所以说,谈龙建就是我的正宗传人。”④爱新觉罗·启垚:《清故恭王府音乐的再采访》,《人民音乐》1990年第6期。这一说法在工尺谱和王宪臣三弦《将军令》演奏谱的对照中可以证实,如:在乐曲[引]和[身]段落的衔接部分,毓谱与“骨谱”的段落划分完全一致,且有明确的段落标记。而王谱的[身]段则推迟了三板,且段落起于腰板,打乱了乐曲原有的句逗和结构划分。类似的段落划分问题还出现在王谱的[身]段与[出鼓]段的衔接上。王谱在[身]段乐句中还遗漏了四板,此处缺板并非偶然,在[身]部的另外两次重复中依然有此遗漏。在王谱中类似的漏句少板的现象在[身]段中共有两处。鉴于王宪臣先生三弦曲《将军令》习得于毓峘先生,且乐曲略有疏漏,下文将以毓峘先生《将军令》演奏谱作为研究和比较的对象。

三、曲体分析

1.调高与定弦

定弦法是决定一首乐曲器乐化、风格的重要因素,是乐曲技法组合构成和加花变奏等基本要素形成的亦是限制性的、亦是促成的条件。《弦索备考》记载“弦索十三套”三弦谱定弦包括:越调定弦G D g、正调定弦A B#f、清音串弦A#c#f、平调定弦E A e。其中《将军令》调高为正工调、定弦为越调定弦。

毓峘先生所传《将军令》演奏谱(后文简称“毓谱”)定弦为E B#f。这一定弦在《弦索备考》中虽未有出现,但书中记载有“变调定弦”的情况,即在原定弦法基础上做出变化,如:《合欢令》记做越调“上合上,变调以空子做五”。同理,可以推测“毓谱”所传《将军令》是一种变调定弦,E B#f很可能是正调A B#f的变调定弦。“毓谱”技法组合、泛音空弦运用复杂精妙,器乐化程度高度成熟且流传至今。虽然二者出现差异的原因无确凿依据不敢妄言,但根据实际演奏技法运用和研究者多年实践经验来看,运用正调变调定弦才可将《将军令》一曲的精妙发挥得漓尽致⑤谈龙建:《关于〈合欢令〉和〈将军令〉的定弦问题》,《乐览》1999年第2期。。

表1. 三弦曲《将军令》“骨谱”和“毓峘演奏谱”的调高和定弦

所谓“正调”通常指一种乐器最基础、最常用的基本调式定弦。然而百年后的今天,三弦普遍运用在学院教学、乐队和创作中的基本定弦法是当年的“越调”定弦。“正调”定弦仅仅存在于几个传统乐曲、曲种之中,已鲜少使用了。“弦索十三套”三弦曲的定弦法说明在当时三弦这件乐器定弦方式是多样的、音乐是丰富的。通过《将军令》可以看出“定弦法”是为乐曲服务的,是为演奏服务的,这是中国传统音乐的思维模式,而非西方古典音乐思维中的以“定弦法”为“法”。反思当代三弦、甚至当代传统音乐的创作和发展,在西方音乐思维和民乐队“规范化”需求的影响和追求下,这些传统思维几乎已流失殆尽了。

2.曲体结构

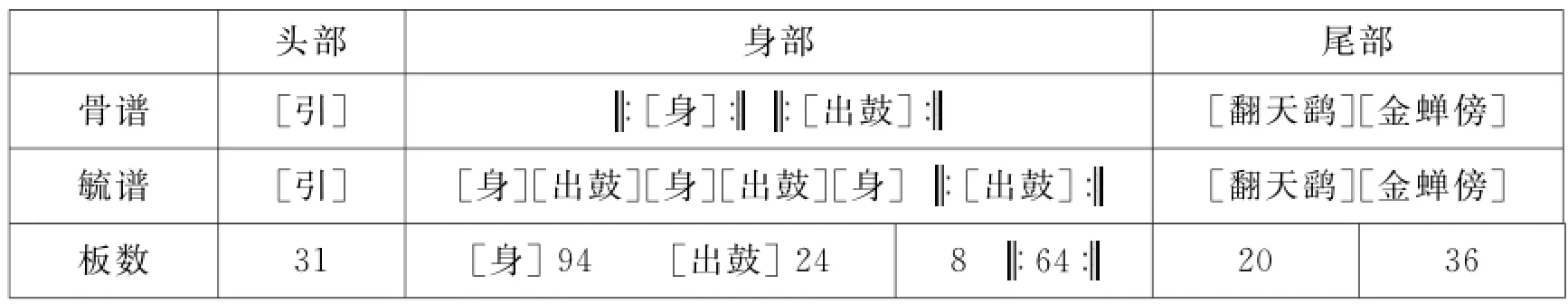

三弦套曲《将军令》由数段乐曲联套而成,篇幅长且结构严谨,具有典型的中国传统音乐结构特征。乐曲包括[头][身][出鼓][翻天鹞][金蝉傍],分为三个部分:“头”、“身”、“尾”,为“三身结构”⑥吴晓萍:《弦索十三套曲式结构研究》,《中央音乐学院学报》1996年第3期。。这种结构在实际演奏时,“身”部材料至少重复3次。“身”部第3次[出鼓]在短暂的进行后使用“尾”部的变奏手法,在部分重复后直接连接至[翻天鹞][金蝉傍],共同构成乐曲的尾部高潮段落。

表2. 骨谱与演奏谱段落结构:

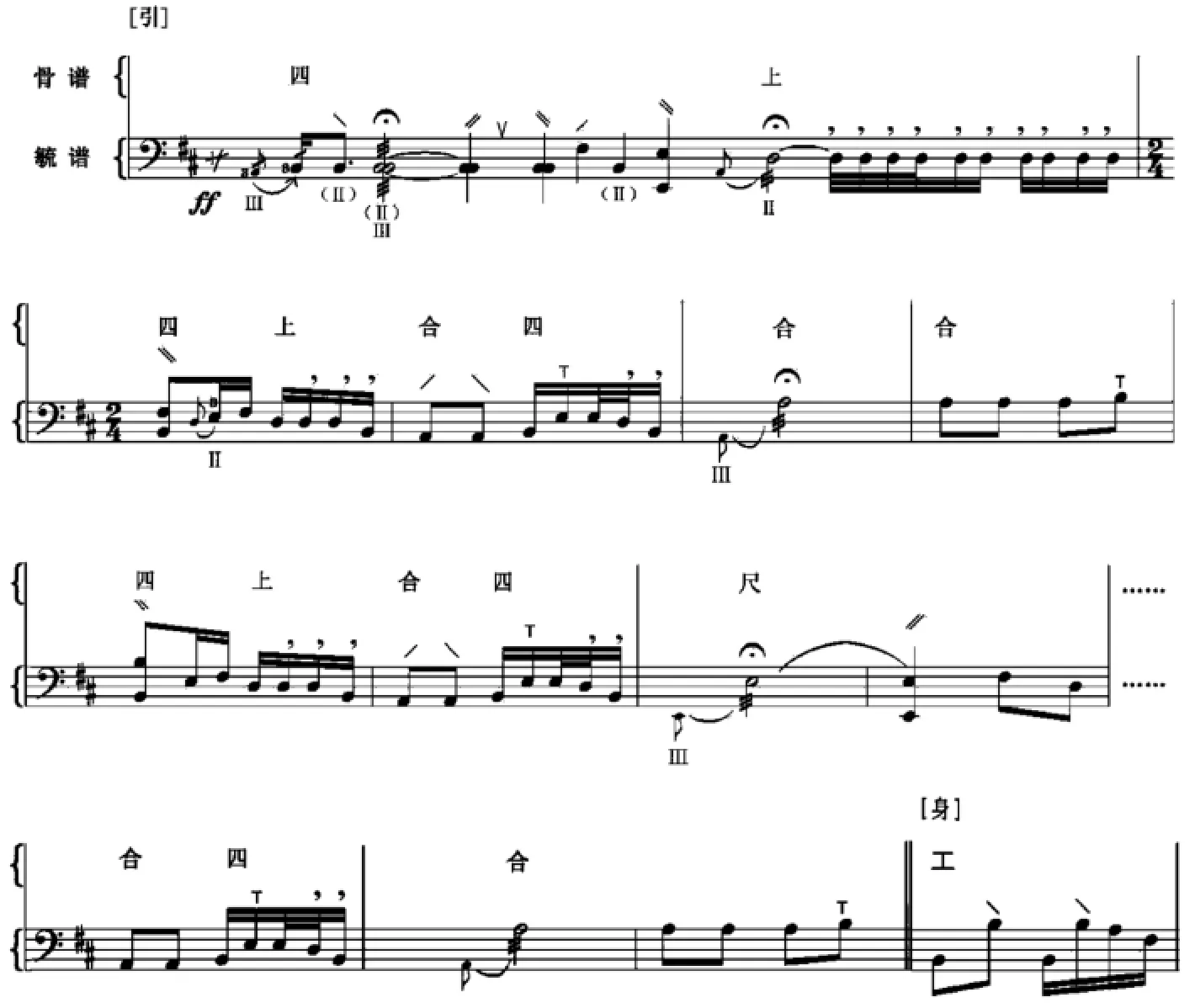

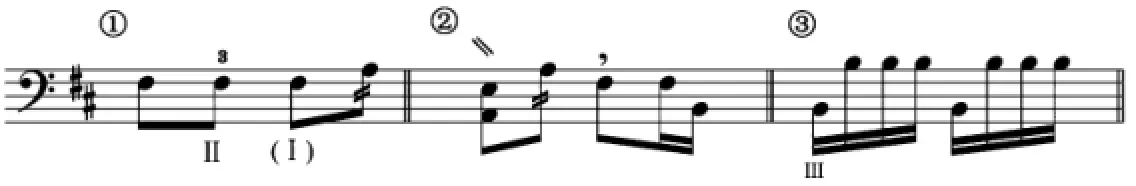

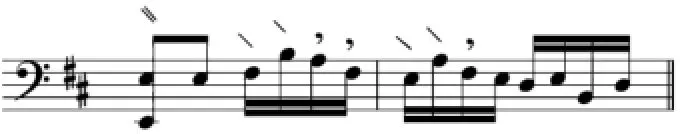

“骨谱”是乐曲未经器乐化的原始骨干音谱。很多传统乐种的传承都使用这一类型原始谱作为弹奏者学习和弹奏的辅助记忆。谱例1以[引]选段为例,对“骨谱”和“毓谱”的板眼、乐句进行分析比较。

谱例1.⑦谈龙建:《三弦套曲——弦索十三套三弦谱》,中央音乐学院出版社,2014年第一版,第9页。[引]节选

《弦索备考》所记载的《将军令》[引]为17板,由板起。通过谱例1,可以看出“毓谱”将“骨谱”严格扩展一倍,在骨干音不变的基础上进行加花变奏。“骨谱”开头音被扩展成非常长的一句,作为实际弹奏时的散板起。“骨谱”第三和第四小节重复的长音,在毓谱中省略了一半,使得这一句与下一句呈对称句式。除此之外,按照骨干音不变、节拍扩展一倍的原则,“骨谱”与“毓谱”的骨干音曲调与板数完全吻合:“毓谱”的[身]扩展“骨谱”[身]至“煞”,[出鼓]扩展“骨谱”[出鼓]中的“一板一眼”。

在乐曲[引]和[身]段落的衔接部分,“毓谱”与“骨谱”的段落划分完全一致,且有明确的段落标记。毓峘先生不识谱,不通乐理,也从未曾见过《弦索备考》⑧爱新觉罗·启垚:《爱新觉罗·毓峘谈〈清恭王府三弦传谱〉》,《人民音乐》1988年第9期。,在口传心授的传承下与古谱这样高度的吻合是十分难得的。

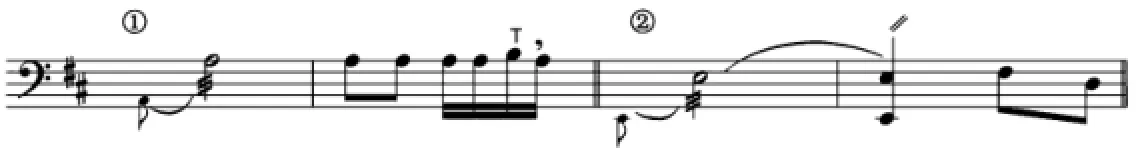

谱例2.⑨谈龙建:《三弦套曲——弦索十三套三弦谱》,中央音乐学院出版社,2014年第一版,第11、16页。第一、二次[出鼓]前9小节和第三次[出鼓]

“毓谱”中[出鼓]段重复三次,前两次为24小节,与[翻天鹞]衔接的第三次[出鼓]从6小节开始变奏,并从9小节开始到段落结束进行部分反复,长度为前两次出现的3倍,并自然过渡到[翻天鹞][金蝉傍]两个曲牌上。乐曲在此速度加快,进入高潮。毓谱在原先对“骨谱”整体延伸一倍的基础上对乐句进行了更加自由的延长和重复。其中“毓谱”的[翻天鹞]节选了“骨谱”曲牌原型的前两句,而非完整地用[翻天鹞]这一曲牌。从第三次[出鼓]到“尾部”放弃了之前的种种复杂变奏,由这种叠音构成的音乐绵延不绝且包含张力。这种重复音的运用,使得“骨谱”旋律在此段中的体现更强于之前的主体段落。音乐进行到[金蝉傍]后又有了新的变化,其在叠音变奏的基础上,通过改变重音位置和乐句长短加入新的动力,使乐曲在最饱满的状态快速进入散板结尾句。这种“尾”部大段使用叠音的演奏技法和头尾的散板处理,在包括《海青》《普庵咒》《变音板》等数首“弦索十三套”乐曲中都有体现,也是中国传统器乐曲的常见形态。

四、《将军令》演奏谱变奏规律分析

“骨谱”是一首乐曲的原型框架和原始动机,《将军令》一曲的演奏谱即是在其“原型”基础上保留骨干音不变的基础上进行变奏的。我们可以借此曲窥探,在中国传统思维下,“动机”是如何成型为器乐曲的。下文将对《将军令》的“骨谱”音型划分为7大类,与毓峘先生所传的“演奏谱”逐乐逗地进行对比,按类别将“演奏谱”对每种音型加花变奏方式列举归纳,从微观入手以求从我国传统音乐看似即兴的流变中探寻其中蕴含的规律和线索,并试图归纳其具体操作方式,从而为现今的研究和创作等工作提供思路。

1.“毓谱”基于骨谱一板一个音的加花变奏:

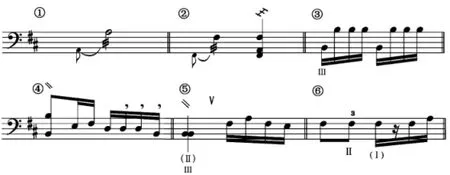

谱例3.

从谱例3可以看出变奏①是在长音的基础上增加了一个低八度的装饰音,②号在①号的基础上增加一个同音的“拂”,将长音切割成两个部分,用音色变化造成新的听觉效果,右手技法变奏。③号是相对①号的另一种形式的分割,用定数滚奏代替长滚以达到变化的目的。可以看出①②③是同种类型的技法加花。④号虽然也出现了叠音,但这个叠音是在经过音铺垫后、抛开右手单用左手“带起”技法在非骨干音上进行的,是技法变奏和旋律加花共同生效的结果。

⑤在骨干音出现一拍后,旋律在腰板上进入到了下一句的。⑥号的最后两音同样是句首在眼上的提前进入。⑤⑥号变奏改变了句子的韵律,是旋律和句法的变奏和创造,为音乐行进提供了动态的变化。

2.骨谱:一板两个相同音高、相同时值的音:

谱例4.

变奏①和②都是由一组叠音和一个相同的三度上行组成,看似仅仅是前后两拍对调。但实际上变奏①的动力是前三个相同音高的音在不同弦上演奏的技法加花,而变奏②主要强调的是三度上行继而回归的旋律加花,后继技法变化是从旋律走向顺势得来的巧妙处理。变奏③同变奏1-③。

3.骨谱:一板两个等值的音——二度上行:

谱例5.

由谱例5可以看出变奏①是对骨干谱板上音的强调,变奏②是①的进一步加花变奏,说明弹奏者对相同的骨干音在处理时,既保持其旋律的共性,又通过设计细节的变化以达到音乐的流动性。变奏②和④也是同样的关系。此外还可以看出,一板中两音二度上行的骨干谱的变奏规律:着重强调前一音,并对后一音做较灵活的加花处理。

变奏⑤⑥明显区别于本章之前所有变奏,可以看出其第二拍的第一个音并非骨干音。这种变奏方式虽然在本曲中很少出现,但可见即便是严格变奏也有为旋律的流畅进行而打破“规则”的可能。

4.骨谱:一板两个等值的音——二度下行:

谱例6.

从变奏①到⑤简繁递进可以看出,“毓谱”在同一音型骨干谱的变型有简有繁、繁从简中来,既变化多样,又有规律可循:旋律都是在骨干音的基础上先上行,或上行后回落到下一音级再上行的曲折进行。

变奏⑥是对骨干音的简单重复,但眼上“双弹”的运用使得重音移位来促进音乐的变化。

5.骨谱:一板两个等值的音——三度上行、下行:

谱例7.三度下行

谱例8.三度上行

谱例7中变奏①②③和[谱例8]中变奏①②③④的变奏方式在前文已进行分析,在此不多做赘述。通过谱例可以看出,除八度“叠音”外,乐曲旋律进行多为较平缓的级进,而这里变奏⑤则出现了下行六度的大跳。从旋律走向来看,这个六度是由原本的上行小三度在实际弹奏中向下翻低八度造成的。三弦和胡琴等乐器在早先的演奏技术的约束下,在弹奏时通常选择同把位“换弦”演奏向下六度的同音以取代上三度“换把”。这种技术上的不足或者说是弹奏惯性,同时也造成一种风格上的特性。

6.骨谱:一板两个等值的音——四度上行(无四度下行音型):

谱例9.

《将军令》“骨谱”中四度上行的音型变化也颇为规整,除变奏①和②的“叠音”加花外,就是变奏为例③的附点级进上行的形式。

7.骨谱:两板一个长音:

谱例10.

《将军令》“毓谱”在处理长音的手法几乎是一致的:在持续一半的长音后,由同音叠音过度继而加花,为后一句铺垫甚至是后句的先现。全曲几乎所有同种音型都以这种动态的方式结束,极大的推动了音乐的发展,在目前的三弦音乐中是不多见的。

从以上分类可以看出,中国传统器乐演奏家对骨干谱的再创作并不是毫无根据的随意弹奏,而是富有逻辑性和流动性的。技法变奏和旋律加花是中国传统器乐曲从“骨谱”成型为真正的音乐的两大动力,从前文对每种音型变奏的手法可以看出,大到宏观的乐曲结构、小到技法的应用,所谓中国式的“即兴”和“自由”是建立在严谨的规则或者是说套路之上的,仍有规律可循。同时《将军令》一曲高度器乐化的特征体现了几百年来三弦弹奏者在追求乐曲得以准确传承的同时,对乐曲进行动态性的创造。

五、《将军令》三弦演奏谱特征性技法分析

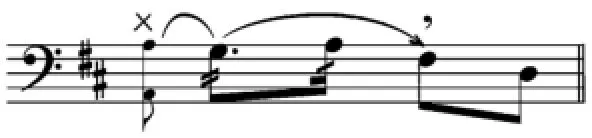

1.谱例11.

这一组合技法具体演奏方式为右手扣弦接长滚,左手食指和无名指分别在一三弦同时做回滑音。听觉效果苍劲有力,且富有张力。这一技法是三弦在弦索音乐中独有的技法,在其他流派、甚至其他乐器中从未出现过。弦索三弦的活体传承,使这一精妙的技法免于失传,丰富了三弦音乐的表现力。

2.谱例12.

本曲的传承保留了当今三弦鲜少使用的左手大指按音。左手大指在按音时手指接触琴弦和指板的面积和压力相较于其他手指更大更紧密,音色固然更加浑厚、坚实,但触弦较为笨拙,难以以快速的频率使用。从音高角度看大指按音是可以被其他指序按音所替代的,且现如今往往已经被替代了,而在音色和风格上其实是不可替代的,所以这个技法在乐曲中更多的是风格特征性的功用。本曲中几次出现左手大指按音的片段,都独具韵味,十分苍劲潇洒。

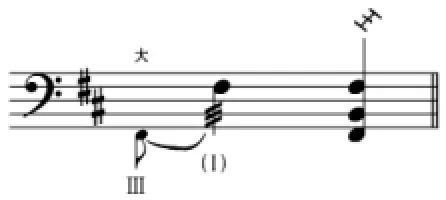

3.谱例13.

“”带起:指左手按弦,右手弹奏发音后,由左手按弦手指紧接着拨弦发音。此技法演奏方式与古琴“带起”相同。荣斋在《弦索备考》的“序”中写道:“……逐指逐字仿琴谱字母一一著明。”一是说明古琴对三弦器乐化的影响,在技法上可以找到参照。二是此技法在三弦演奏谱中多次出现对《弦索备考》所述是一种印证。

通过谱例可以看到,此处的“带起”技法是在较快速的节奏型中连续出现,这在古琴中是无法演奏的。可见技法在借鉴古琴以后,根据本身乐器的特点发展成自身特有的技法,符合中国传统器乐的流变特点。这一技法在同时期的曲艺三弦中也有大量运用。而在不同的组合、曲境和不同的细节处理方式下同一个技法表达出的音乐语言也是截然不同的。

《将军令》一曲中展现的三弦技法,一是体现了弦索三弦与其他三弦流派、乐器、乐种的渊源流变,以及自身高度器乐化的特性。二是从记谱和技法运用对《弦索备考》和其三弦传谱的嫡传关系有了进一步的印证。这些高度器乐化的技法和对乐器处理的思维,体现了三弦音乐丰富多样的表现力和审美趣味,为探寻传统音乐器乐化过程和三弦专业以后的学习和创作提供思路。

结语

“弦索十三套”三弦套曲《将军令》既有清代古谱记载,亦有爱新觉罗·毓峘弹奏谱代代传世,实为难得珍贵。其不仅为清代文人音乐的研究和《弦索备考》的复原带来可靠依据,同时展现了三弦艺术在当时高度成熟的技法水平和艺术品味,也反映了中国传统音乐的特性、思维和逻辑,具有重要的文献价值和艺术价值。通过前文就“弦索十三套”三弦曲谱《将军令》的活态传承、定弦与调高、曲体结构、动机变奏规律、特征技法六个方面进行的梳理和分析,可得出以下结论:

1.“弦索十三套”三弦曲《将军令》是一首结构严谨、技巧丰富的三弦大套武曲,其不仅可作为三弦曲独奏,又可与其他弦索乐器合乐。

2.清晰了爱新觉罗·毓峘《将军令》“演奏谱”与《弦索备考》(1814年)记载的《将军令》系出同源、一脉相承的关系。

3.爱新觉罗·毓峘《将军令》“演奏谱”,体现了这一乐种对于曲牌在结构上处理的一种典型逻辑:散起、三身、煞尾。

4.爱新觉罗·毓峘《将军令》“演奏谱”体现了中国传统器乐技法变奏和旋律加花这两种变奏原始动力的“即兴”中所蕴含的逻辑性和创造性。

5.爱新觉罗·毓峘传谱的三弦套曲《将军令》中留存有其独有的演奏技法,对三弦音乐的丰富有重要意义。

6.爱新觉罗·毓峘传谱的三弦套曲《将军令》具有高度的器乐化,其表达出的清代文人音乐的音乐风格和审美是无法被取代的,对于三弦艺术具有不可或缺的演奏价值和审美价值。

历史变迁、时光荏苒,中国古代音乐能够传承至今实属珍贵,“弦索十三套”三弦曲《将军令》在保留了原始曲调的同时,有着自身独特的演绎方式和高度的器乐化程度,正是体现中国式思维下传统音乐传承中相对的固定性和流动性的代表。“弦索十三套”三弦套曲将古谱和传承同时展现给世人,具有珍贵的研究价值和艺术价值。我们在不断深入挖掘、学习、传承的同时,也要借此对自身思维方式、审美取向进行反思,对现今传承和“创新”有所为、有所思。

[1]曹安和、简其华:《弦索十三套》,音乐出版社1962年第1版。

[2]曹安和:《弦索十三套-派生出来的几种伪乐谱》,《文艺研究》1981年第4期。

[3]谈龙建:《清故恭王府三弦传谱——爱新觉罗·毓峘三弦传谱》,人民音乐出版社1988年第1版。

[4]爱新觉罗·启垚:《爱新觉罗·毓峘谈〈清恭王府三弦传谱〉》,《人民音乐》1988年第9期。

[5]爱新觉罗·启垚:《清故恭王府音乐的再采访》,《人民音乐》1990年第6期。

[6]金建民:《〈弦索备考〉曲源考释》,《音乐艺术》(上海音乐学院学报)1994年第4期。

[7]吴晓萍:《弦索十三套曲式结构研究》,《中央音乐学院学报》1996年第3期。

[8]谈龙建:《关于〈合欢令〉和〈将军令〉的定弦问题》,《乐览》1999年第2期。

[9]谈龙建:《关于〈合欢令〉三弦传谱的辨析》,《中央音乐学院学报》1999年第3期。

[10]吴晓萍:《〈弦索备考〉与传统琵琶谱同族曲目之比较研究》,《中国音乐学》2000年第2期。

[11]谈龙建:《弦索音乐在恭王府的承袭》,《清代王府及王府文化国际学术研讨会论文集》2005年。

[12]安盈:《弦索十三套结构研究——兼论传统乐曲中的多重结构观》,吉林大硕士论文2007年4月。

[13]冯光钰:《中国曲牌考》,安徽文艺出版社2009-10第1版。

[14]谈龙建:《对〈弦索备考〉的重新认知与有关阐释》,《中国音乐》2010年第1期。

[15]张阿妮:《清代古谱〈弦索备考〉中筝曲〈将军令〉之研究》,《中国音乐》2012年第4期。

[16]张伯瑜:《骨干谱-琵琶流派形成的基础》,《中央音乐学院学报》2013年第1期。

[17]谈龙建:《三弦套曲——弦索十三套三弦谱》,中央音乐学院出版社2014年第1版。

[18]程珊:《三弦传谱〈将军令〉的演奏技法与审美特征》,《乐器》2014年第6期。

2016-04-08

J609.2

A

1008-2530(2016)03-0052-10

高艺真(1988-),女,天津音乐学院民乐系助教(天津,300171)。