初唐的汉乐府接受

2016-12-10唐会霞高春民

唐会霞,高春民

(咸阳师范学院 文学与传播学院,陕西 咸阳 712000)

初唐的汉乐府接受

唐会霞,高春民

(咸阳师范学院 文学与传播学院,陕西 咸阳 712000)

唐代是我国诗歌的黄金时代,也是汉乐府接受史上成果非常显著的时期。初唐的汉乐府接受为盛唐、中唐和晚唐的汉乐府接受打下了坚实的基础。初唐的文人和学者们接受汉乐府的方式主要有两种:一是在创作中引用、借鉴和模拟;二是在类书中的收录、记载和其他类型的研究批评等。这些接受行为极大地促进了汉乐府的经典化,它们的接受成果成为汉乐府接受史上的重要里程碑。

初唐;汉乐府;接受

汉代和唐代是非常相似的朝代,所以唐代文人对汉代文化的欣赏和追忆便常常表现在他们日常的生活、学术和创作活动中。汉乐府是汉代非常具有代表性的文化现象,当然成为唐人欣赏、传播、学习、研究、模拟、借鉴、引用等活动的对象。历史上对汉乐府的传播和接受一般有三种方式:其一,口头传播和接受,即汉乐府作为乐歌在祭祀、仪式、出巡、宴饮、日常娱乐等场合被传唱。这种接受方式可称为效果史。其二,收录研究等,即诗文选集、史书、杂书、类书、音乐著作、文学理论著作等记载、收录、批评、研究汉乐府的接受情况;这种接受方式可称为阐释史。其三,创作中的引用、借鉴和模拟,这种接受方式可称为创作接受史。但唐代初期距汉武帝时代已有700余年的时间,距汉末也有400余年。漫长的历史和频繁的战乱使汉乐府在唐初已几乎没有可以演唱的曲目。再者,初唐时期是一个承上启下的时代,唐人对汉乐府的接受也呈现出了不同于其他时期的特定的形态,因此本文将重点考察汉乐府在初唐的阐释史和创作接受史,为下一步考察盛唐、中唐和晚唐的汉乐府接受打下坚实的基础。

1 创作上的接受

初唐(指唐开国至唐玄宗开元初)汉乐府的接

受,最先是始于诗歌创作领域的。虽然唐代时汉乐府已经不能演唱,但从汉代开始出现、至南北朝已经固定下来的文人拟乐府传统自然而然被初唐诗人继承了下来。

唐人创作的乐府诗从体制上可分为两类,一类为入乐的近代曲辞,一类为不入乐的拟古乐府和新题乐府。近代曲辞,为唐代乐曲的歌辞,跟汉乐府属于不同的音乐系统,因而接受汉乐府影响较少,此处略去不论。而跟汉乐府紧密相关的部分主要是在第二类里,即不入乐的拟古乐府和新题乐府。拟古乐府,即拟唐前乐府古题(或曰“旧题”)的乐府诗,本文主要论及的是拟汉乐府古题的乐府诗,包括由汉古题、汉代故事、汉代诗歌派生的新乐府题目,如由《相逢行》派生的“三妇艳”,由《出塞》派生的《塞上》《塞下》,由《陌上桑》派生出的《采桑》,由班婕妤的故事派生出的《班婕妤》《婕妤怨》等。新题乐府即唐人仿照汉乐府古题的命题方式、创作传统所作的不入乐的乐府诗,如刘希夷的《公子行》《将军行》《春女行》等。宋代郭茂倩曾云:“新乐府者,皆唐世之新歌也。以其辞实乐府,而未常被于声,故曰新乐府也。”此处的“新题乐府”与郭茂倩的“新乐府”概念相同,而不是仅指白居易“新乐府运动”中的带有讽兴意义的乐府诗。

根据笔者对郭茂倩《乐府诗集》和《全唐诗》中初唐乐府诗作者和乐府诗数量的统计可知,初唐乐府诗作者约有70人左右,占初唐诗人总数的三分之一左右。他们共创作乐府诗290余首(其中不包括仪式用郊庙歌辞、燕射歌辞),占初唐诗歌总数的十分之一左右。这个比例与整个唐代乐府诗与唐代诗歌的总数比是一致的。其中,留存5首以上乐府诗的诗人共15人。他们是:沈佺期26首,卢照邻24首,刘希夷、王勃各17首,唐太宗14首,郭元振12首,乔知之11首,宋之问、虞世南、杨炯各9首,骆宾王、陈子昂、徐彦伯各7首,郑愔6首,张说5首。其他40余位诗人创作的乐府诗仅有1到4首不等。初唐诗人创作的290余首乐府诗中,拟汉古题(包括派生的古题,以下同)共50个左右,乐府诗约为160余篇,占初唐乐府诗总数的55%,可见初唐诗人在创作乐府诗时还是更喜欢汉乐府古题一些。

考察初唐诗人在创作上接受汉乐府的特点,可归纳为如下几点:

1.1 化用汉乐府诗句或汉乐府诗演化出的典故

汉乐府诗是紧随《诗经》《楚辞》之后产生的一种新诗体,它像《诗经》《楚辞》一样成为后代诗歌创作取之不尽的源头。如魏晋南北朝诗人一样,初唐诗人也积极从中汲取营养,其方法之一便是大量化用汉乐府诗句、诗意或由汉乐府演化出的典故、意象。首先,化用或引用汉乐府诗句者,如王绩《过汉故城》里“翡翠明珠帐,鸳鸯白玉堂”即化用汉乐府诗《相逢行》“黄金为君门,白玉为君堂。……入门时左顾,但见双鸳鸯”;王绩《古意》其五“枝枝自相纠,叶叶还相当。去来双鸿鹄,栖息两鸳鸯”化用《孔雀东南飞》中“枝枝相覆盖,叶叶相交通。中有双飞鸟,自名为鸳鸯”;王绩《石竹咏》“弃置勿重陈,委化何足惊”两句中前一句即化用《妇病行》中“弃置勿复道”一句。崔湜《饯唐州高使君赴任》里“远道不可思,宿昔梦见之”两句即来自于《饮马长城窟行》一诗。乔知之《下山逢故夫》云:“妾身本薄命,轻弃城南隅。庭前厌芍药,山上采蘼芜。春风罥纨袖,零露湿罗襦。羞将憔悴日,提笼逢故夫。”从诗题到诗意、诗句皆出自汉乐府诗《上山采蘼芜》。徐彦伯《拟古三首》“五日休浣时,屠苏绕玉屏。橘花覆北沼,桂树交西荣。树栖两鸳鸯,含春向我鸣。皎洁绮罗艳,便娟丝管清”便巧妙化用了《相逢行》中的诗句。类似的例子还有很多。其次,引用、化用由汉乐府诗演化来的典故、意象、成辞等。如骆宾王《帝京篇》“延年女弟双凤入,罗敷使君千骑归”中的“罗敷”“使君”“千骑”三词便出自于《陌上桑》。除以上三词外,《陌上桑》演化出的成辞、典故还有“采桑”“秦楼”“秦氏女”“城南”“城南隅”“五马”“千骑”“踟蹰”“侍中郎”“捋髭须”“白面郎”“公府步”“东方骑”等十四五个。这些词语在特定的诗境里灵活搭配,便立刻将原诗的意蕴带入现诗中,使之含蓄典雅、韵味悠长。如“罗敷独向东方去,谩学他家作使君”(杜审言《戏赠赵使君美人》),“自矜夫婿胜王昌,三十曾作侍中郎”(乔知之《和李侍郎古意》)等等。其他如:由《怨歌行》演化成的“团扇”意象,由陈阿娇、班婕妤、赵飞燕故事演化的长门、长信(宫)等意象,由《相逢行》演化的“白玉堂”“邯郸倡”意象,由《长安有狭斜行》演化出的“狭斜”意象,由《上山采蘼芜》演化来的“蘼芜”意象等,经过魏晋六朝及隋代诗人的反复引用后,含意逐渐固定,如“长门”“团扇”“长信(宫)”蕴含着后妃失宠之悲,“白玉堂”代指富贵人家,“邯郸倡”比善歌之美女,“狭斜”代指长安城或其他大都市之烟花柳巷,“蘼芜”常含弃妇之哀,如此等等。初唐诗人承前朝余续,也在诗赋中频繁引用这些典故、意象或成辞、

成句,使汉乐府诗以另一种方式被传播开来。再次,汉乐府的古题名也常常被作为典故、意象用于诗赋中。如“蒿里衣冠送,松门印绶迎”(宋之问《范阳王挽词》),“昔去梅笳发,今来薤露晞”(骆宾王《乐大夫挽词》),“宁知玉门道,翻作陇西行”(陈子昂《还至张掖古城,闻东军告捷,赠韦五虚己》),“望绝园中柳,悲缠陌上桑”(马怀素《奉和送金城公主适西蕃应制》),“筝柱春风吹晓月,芳树落花朝暝歇”(徐彦伯《芳树》),“巫山高不极,沓沓状奇新”(张循之《巫山高》),“独掩穷途泪,长歌行路难”(骆宾王《早发诸暨》),“别客长安道,思妇高楼上”(董思恭《咏月》),“春还洛阳道,为忆春阶草”(刘希夷《代秦女赠行人》),如此等等,不胜枚举。这些诗句皆嵌入了汉乐府古题名,把原诗的意蕴自然而然引入诗中,丰富了诗歌的内涵,增强了诗歌的韵致。

总之,初唐诗人充分吸收了汉乐府的营养成分,引用、化用汉乐府古题名、诗句、诗意、经典意象、成辞典故等表情达意,创作了优秀的诗歌,开创了唐诗新气象。这种现象有力地促进了汉乐府诗的流传。

1.2 继承汉乐府古题,延续六朝遗风

前文已论及初唐诗人拟作的汉古题乐府诗约有150余首。然其虽拟汉乐府古题,其拟作却表现出浓郁的六朝习气。对此,从古至今的学者都有批评。如欧阳修等人编撰的《新唐书·文艺传序》即指出初唐诗风是“沿江左余风”。[1]5725现代学者郑振铎《中国文学大纲》也批评这种现象说:“六朝风尚,到了初唐,却更变本加厉。”[2]124可以看出,初唐诗坛对六朝风尚的刻意追求是古今公认的。这主要表现在以下几个方面:

1.2.1 以齐梁吟咏题面的方法拟作汉鼓吹曲辞和横吹曲辞

汉乐府鼓吹曲辞二十二曲,四曲有目无辞。其余十八曲中,只有《战城南》《有所思》《上邪》等少数几篇可解,其他大多数都是半可解或全不可解的。魏晋时期虽拟汉曲做鼓吹曲辞,但改了诗题,并用于仪式中。南朝宋何承天拟作了15篇,虽沿用了汉乐府古题,依然是为朝廷仪式用乐准备的歌辞,非描写风物、吟咏性情之作。所以真正大量拟作汉乐府鼓吹曲辞而又不用于仪式的,可以说是始于齐的(在此之前的拟作仅有曹丕两首:《钓竿行》和《临高台》)。汉横吹曲辞亦为十八曲,有目无辞。历史上大规模拟作始于梁代(此前拟作仅有宋鲍照《梅花落》一首)。也就是说,汉鼓吹曲和横吹曲被诗人们大量模拟始于齐梁时期。但是,因为横吹曲和鼓吹曲中四曲并无古辞,鼓吹曲有古辞的十八曲中,大多数也不可解,因而齐梁诗人便创新了拟作的方法,即撇开原辞,单就题面意思展开。如《芳树》便咏树,《有所思》便咏相思,《折杨柳》便咏折柳送行。钱志熙先生称这种方法为“赋题法”。[3]初唐诗人在拟作汉鼓吹曲和横吹曲时,便采用了齐梁诗人的这种方法。这是初唐诗人拟乐府的一个显著特点。而初唐诗人不但沿袭了齐梁诗人的赋题之法,同时也在内容上趋同重复,毫无新意,从初唐开始直至现在都饱受诟病。如中唐元稹即批评道:“沿袭古题,唱和重复,于文或有短长,于义咸为赘剩。”[4]292

1.2.2 题材狭窄,主要为宫怨(闺怨)和边塞征战两类

齐梁陈隋的诗人拟作汉乐府古题的作品以宫怨(闺怨)和边塞征战类题材为最多,与汉乐府诗相比,内容比较狭窄。初唐诗人在古题和题材的选择上步趋齐梁陈隋,拟作的50个左右汉乐府古题中,用来抒写宫怨(闺怨)的古题有《巫山高》《芳树》《有所思》《折杨柳》《梅花落》《采桑》《王昭君》(《明君词》)《怨诗行》《怨歌行》《长门怨》《班婕妤》(《婕妤怨》)《棹歌行》《自君之出矣》《长相思》《妾薄命》《古别离》《独不见》《古意》等近20个。用来抒写边塞征战、戍人思乡之情的有《战城南》《上之回》《陇头水》《出关》《出塞》《入塞》《关山月》《紫骝马》《骢马》《刘生》《雨雪曲》《从军行》《从军中行路难》《陇西行》《饮马长城窟行》《胡无人行》《结客少年场行》《苦寒行》18个古题。二者共占初唐诗人拟作的汉古题的76%之多,由此可见初唐诗人对齐梁陈隋诗人的趋同和对这两类题材的喜爱。而汉乐府中非常重要的题材——对人民苦难生活的反映和对社会黑暗的揭露,初唐诗人也如齐梁陈隋的诗人们一样忽略了。

1.2.3 承袭六朝华靡文风

初唐文人拟作了150余首汉古题乐府诗,除了沿袭齐梁陈隋诗人吟咏题面的写作方法、大量拟作闺怨边塞类题材外,还承袭了六朝轻绮华靡的文风,追求声律、用词华丽,格调纤弱。对于这种现象,从古至今皆有学者议论批评。如宋代蔡启《蔡宽夫诗话》评论道:“唐自景云以前,诗人犹习齐梁之气,不除故态,率以纤巧为工。”(“景云”是唐睿宗李旦的年号,从710年七月到712年正月)[5]168《新唐书·杜甫传赞》云:“唐兴,承陈隋之风流,浮靡相矜。”[1]5738这种风气首先见于初唐以唐太宗为首的宫廷诗人。如唐太宗《帝京篇》即被明代徐用吾评云:“六朝习气,欲脱未

脱。”[6]闻一多在《宫体诗的自赎》中将以唐太宗为首的宫廷文人所作的诗歌称为“宫体诗”:“宫体诗在初唐,依然是简文帝时那没筋骨、没心肝的宫体诗。”[7]11除唐太宗的《帝京篇》外,其他宫廷诗人如虞世南的《饮马长城窟》《中妇织流黄》《怨歌行》《门有车马客行》,陈叔达的《自君之出矣》,李百药的《妾薄命》《少年子》,陈子良的《新城安乐宫》等篇,即是保留浓重六朝习气的古题乐府。

贞观之后,高宗、武后时宫廷诗人上官仪、崔湜、崔融、李峤、杜审言、董思恭、闫朝隐、徐彦伯、王无竞、王适、徐坚、沈佺期、宋之问、乔知之等所做古题乐府,大多依然不改六朝旧风。如初唐杨炯这样批评以上官仪为代表的龙朔诗人:“争构纤微,竞为雕琢,揉之以金玉龙凤,乱之以朱紫青黄,影带以拘其功,假对以称其美,骨气都尽,刚健不闻。”[8]36《旧唐书·上官仪传》记载道:“(上官仪)本以词彩自达,工于五言诗,好以绮错婉媚为本。”[9]2743一朝重臣,却喜欢“绮错婉媚”的诗风,无论如何不太符合大众的审美取向。沈佺期、宋之问也是初唐诗坛成就很高、影响很大的诗人,但其诗风仍承袭六朝。金代元好问在《论诗三十首》之八里评论沈佺期、宋之问的诗歌云:“沈宋横驰翰墨场,风流初不废齐梁。”沈佺期的乐府诗共26首,数量为初唐诗人之冠。①其中《巫山高》2首,《芳树》《有所思》《铜雀台》《折杨柳》《长安道》《梅花落》《江南曲》《王昭君》共10首乐府,《全唐诗》又注曰“一作宋之问”。据王启兴《初唐三诗人重出诗篇考辨》(《武汉大学学报》1997年第1期)和陶敏、易淑琼《沈佺期宋之问诗校注》(中华书局2001年版),将此10首诗归沈佺期。这些乐府诗,除《七夕曝衣篇》外,其余25篇全为拟古乐府。这些诗,无论从选题、形制、题材、内容,还是风格、情调,都莫不宗法六朝。宋之问有乐府诗10篇,其中汉古题乐府只有2篇:《江南曲》和《王子乔》。二者之中《江南曲》便表现出鲜明的六朝特色。

除以上宫廷诗人外,生活在社会中下层的文人,如初唐“四杰”、刘希夷的乐府诗又如何呢?首先看四杰的乐府诗。四杰之中,卢照邻乐府诗数量最多,共19题24首,其中汉古题乐府14题14首,居四杰之首。王勃次之,7题17首,汉古题乐府2题11首。杨炯乐府诗共9题9首,全为汉古题。骆宾王乐府诗6题7首,其中汉古题乐府4题5首。他们乐府诗的总数为57首,汉古题乐府共37首,占68%。37首汉古题乐府中,除王勃《临高台》《骢马》外,其余35首皆为边塞征战、闺怨或宫怨题材,且大多采用赋咏题面、刻画风物的齐梁法,并追求声律对仗。明代王世贞评云:“卢、骆、王、杨,号称‘四杰’,遣词华靡,固沿陈、隋之遗。”[10]201同时代的胡应麟也说:“卢骆歌行,衍齐梁而畅之,而富丽有余。”[11]47而清代施补华亦云:“王杨卢骆四家体,词意婉丽,音节铿锵,然尤沿六朝遗派,苍深浑厚之气,固未有也。”[12]984

四杰之外,中下层诗人中,刘希夷乐府诗数量最多,成就也非常突出。刘希夷共创作乐府诗11题18首,其中汉古题乐府诗5题12首。12首汉古题乐府诗中,《入塞》《从军行》两诗为边塞诗,诗风刚健豪迈。《采桑》《江南曲》(8首)写闺情,缠绵柔婉,摇曳多姿。《白头吟》一诗能跳出六朝诗人“边塞闺阁”的牢笼,抒发了青春不永、富贵无常的人生哲思,含蕴深沉。这些诗虽然取得了极高的艺术成就,但也华靡绮丽,与刘希夷其他诗歌一样,保留了浓郁的六朝习气,被人目为宫体诗。唐代刘肃《大唐新语·文章》载:“希夷少有文章,好为宫体,词旨悲苦。”[13]128闻一多先生在《宫体诗的自赎》一文中亦将刘希夷定位为宫体诗人。

综上,初唐的乐府诗人,无论是开国初期的前朝遗老,还是高宗武后时期的当朝新贵,也无论是宫廷诗人,还是下层文人,其汉古题乐府大多都继承六朝遗风,题材上多写边塞征战、宫怨闺情,赋写题面,吟咏风物,绮丽华艳,声韵悠扬。因而,虽名为汉古题乐府,实则六朝故体。

初唐乐府诗这种虽用汉乐府古题却不重视古辞本义,而是沿袭齐梁陈隋拟作古乐府的方法、题材、风格的特点,实在是有其原因的:其一,初唐前期,即贞观诗人皆为前朝旧人,在陈、隋时早已养成绮靡的文风,在新的王朝里已不可能改变。其二,整个初唐时期,诗人群皆以宫廷诗人为主,无论是贞观君臣、龙朔诗人,还是“文章四友”,沈宋、珠英学士等,都是帝王的御用文人。他们占了当时诗人的绝大多数,又享有崇高的地位,引领着时代风尚,因而初唐整体诗风表现出绮艳华靡的特点也是自然而然的。其三,帝王的爱好和提倡。初唐三位帝王,如太宗、高宗、武后都非常喜爱宫体诗歌。特别是前文论及唐太宗极为重视前朝遗老,大力延揽并与之唱和吟咏,太宗本人的乐府诗即有六朝宫体习气。高宗、武后亦非常喜爱上官仪、沈宋等人的诗。“上有所好,下必

甚之”,在帝王的带动倡导下,齐梁陈隋的宫体诗风弥漫初唐诗坛也是可以想见的。

2 汉乐府的阐释史:收录、记载、批评、研究

初唐诗人在创作上对汉乐府的接受呈现出以上若干特点,那么在收录、研究汉乐府上,与前朝相比,又存在怎样的不同呢?

汉乐府流传至唐代时,已经无法再被演唱。但汉乐府歌诗却有部分流传至唐代,并被唐人保存下来而继续传播。这些保存汉乐府的唐前文献主要有《宋书》《玉台新咏》《文选》等。而唐代最早记载和收录汉乐府诗的文献为类书,批评和研究汉乐府的文献有题解类著作、文人学者们的散文等。

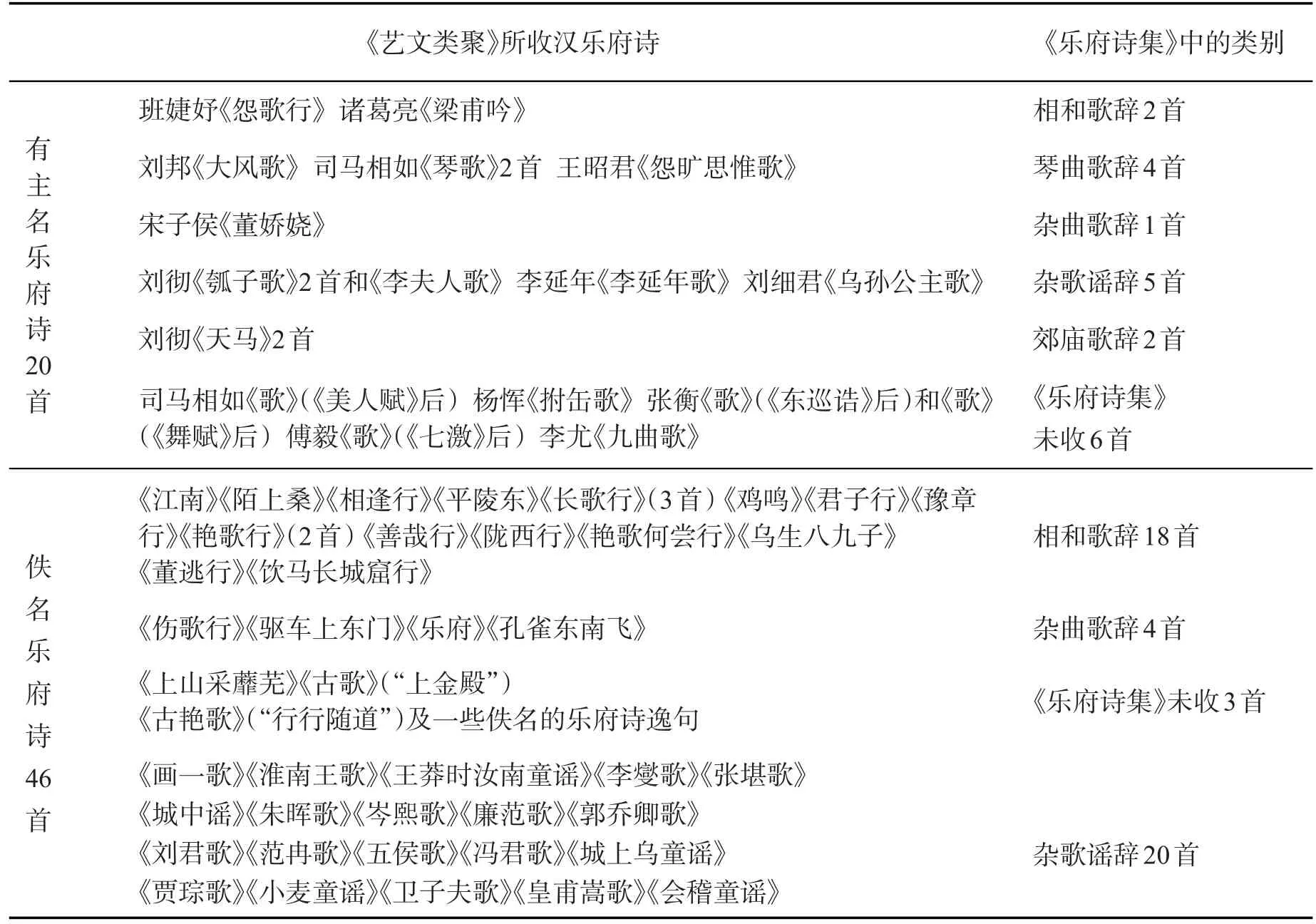

首先看类书对汉乐府诗的收录。史称唐代有四大类书:《北堂书钞》《艺文类聚》《初学记》《白氏六帖》。然成书于初唐的仅有欧阳询等人编撰的《艺文类聚》。以下用表格的形式列举出其收录汉乐府诗的情况。

从表1可知,其一,《艺文类聚》收录的汉代乐府歌诗共66首,可分两大类:一类是有主名的歌诗,共有20首;一类为佚名乐府诗,共46首。这其中,有57首乐府诗在《乐府诗集》中被分别收录在“相和歌辞”(20首)、“琴曲歌辞”(4首)、“杂曲歌辞”(5首)、“杂歌谣辞”(25首)、“郊庙歌辞”(2首)里。其二,今存汉乐府相和歌辞仅36首,而《艺文类聚》收录了20首,占相和歌辞总量的近56%。这20首相和歌辞大多虽不是全篇被收录,但对保存相和歌辞仍然有重大的文献意义。其三,《乐府诗集》共收录汉代杂歌谣辞41首,其中包含了《艺文类聚》收录的25首。可见,这25首杂歌谣辞占《乐府诗集》杂歌谣辞收录量的61%,对保存汉乐府杂歌谣辞亦有重大的文献意义。其四,个别篇章最早见于《艺文类聚》。《艺文类聚》收录了66首汉乐府歌诗。还有非常重要的一点是,它是存世文献中最早收录《梁甫吟》《艳歌行》(“南山石嵬嵬”)《豫章行》《乐府》《古艳歌》这5首诗歌的古典文献。这一点,在汉乐府的接受史上也是具有重要的文献意义的。

总之,《艺文类聚》与《北堂书钞》《初学记》《白氏六帖》相比,收录汉乐府诗的数量是最多的。这些收录,不仅为当时文人学者的研究和写作提供了极大的便利,也对后代学者的辑佚、校勘、注释、保存具有重要的文献价值。

其次,我们来考察初唐文人学者的乐府研究。在收录、记载汉乐府诗的基础上,初唐文人学者也积极地研究汉乐府。其研究成果最突出的表现形式便

是题解类乐府著作的出现。而初盛唐之交吴兢的《乐府古题要解》,是整个唐代题解类乐府著作中最重要的一部。吴兢生于初唐中期,是著名的史学家。他借自己整理史料、编撰史书之便搜集了关于汉乐府诗背景本事的资料,编成了《乐府古题要解》。此著首见于北宋初年的《崇文总目》,云“《乐府古题真解》一卷”,后来被多家文献收录。今天我们常见的《乐府古题要解》是从明末毛晋《津逮秘书》中录出的,收入在《历代诗话续编》里,分为上下两卷。这部文献主要从叙述古题本事、援引古辞本文、阐释古辞本义、分析后人拟作是否承袭古辞本义、交待古题之间的相承关系等五个方面对乐府古题进行解释,共解释乐府古题107组。内容丰富,解释详备,是汉乐府接受史上的里程碑。这种以题解的形式对唐前乐府进行的研究,上承西晋崔豹《古今注》,下启后代多种题解类乐府著作和《乐府诗集》,对乐府研究和乐府诗写作做出了巨大的贡献。[14]319除对古乐府进行“题解”外,吴兢还在序文里阐述了自己的乐府思想。序文如下:

表1 《艺文类聚》收录汉代乐府歌诗情况

乐府之兴,肇于汉魏。历代文士,篇咏实繁。或不睹于本章,便断题取义。赠夫利涉,则述《公无渡河》;庆彼载诞,乃引《乌生八九子》;赋《雉斑》者,但美绣颈锦臆;歌《天马》者,唯叙骄驰乱蹋。类皆若兹,不可胜载。递相祖习,积用为常,欲令后生,何以取正?余顷因涉阅传记,用诸家文集,每有所得,辄疏记之。岁月积深,以成卷轴,向编次之,目为《古题要解》云尔。[15]24

从序文中可以看出,吴兢对当时及前代文人的拟乐府非常不满,因为这些拟作“不睹于本章,便断题取义”,即不依从古义,随意篡改。他编辑此著的目的便是想要为后人拟作提供汉代乐府古题最权威的意义解释。由此我们可以看出吴兢的乐府思想,即非常重视汉乐府古题及古辞本义,丝毫没有涉及乐府诗的音乐性。这也是当时汉乐府已不能歌唱所带来的一种方向,即“声失则义起”,拟乐府进一步远离音乐,向徒诗方向发展。

然而,并非所有的文人学者都如吴兢般钟情于汉乐府的古题古义。如初唐卢照邻就正与吴兢观点相反。他在为当时侍御史贾言忠的诗集《乐府杂诗》所作的序文里,严厉批评了魏晋以来拟古乐府陈陈相因、毫无新意的局面,提出了“发挥新题”的观点:“《落梅》《芳树》,共体千篇,《陇水》《巫山》,殊名一意。……其有发挥新题,孤飞百代之前;开凿古人,独步九流之上。自我作古,粤在兹乎!”[16]73前文已指出,卢照邻的拟古乐府诗14题14首,居初唐四杰之冠。这些拟作,其实也如卢照邻自己所批评的“共体千篇”“殊名一意”。但从这篇序文里可以看出,卢照邻还是非常渴望改变这种陈陈相因、缺乏创新的局面的。而且指出改变的方法就是“发挥新题”“自我作古”,而不是亦步亦趋的拟古。

综上,我们考察了初唐时期汉乐府接受的情况。初唐文人学者以极大的热情接受了汉乐府,在创作、记载、研究上都有自己独特的成就。创作上虽然因袭齐梁陈隋,内容上缺乏创新,风格上绮艳华丽,然而这些拟作毕竟进一步扩大了汉乐府的影响,并使近体诗完全成熟定型。其次,《艺文类聚》对汉乐府古辞的大量收录,吴兢的《乐府古题要解》及其乐府思想,卢照邻“发挥新题”的乐府观都成为乐府接受史上具有里程碑意义的成果。

[1]欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[2]郑振铎.中国文学大纲[M].桂林:广西师范大学出版社, 2003.

[3]钱志熙.齐梁拟乐府诗赋题法初探[J].北京大学学报,1995(4):60-65.

[4]元稹.元稹集[M].北京:中华书局,1982.

[5]胡仔.苕溪渔隐丛话[M].廖德明,校点.北京:人民文学出版社,1962.

[6]徐用吾.精选唐诗分类评释绳尺[M].刻本.1597(万历二十五年).

[7]闻一多.唐诗杂论[M].太原:山西古籍出版社,2001.

[8]杨炯.杨炯集[M].徐明霞,点校.北京:中华书局,1980.

[9]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[10]罗仲鼎.艺苑卮言校注[M].济南:齐鲁书社,1992.

[11]胡应麟.诗薮[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[12]施补华.岘傭说诗[M].上海:上海古籍出版社,1978.

[13]刘肃.大唐新语[M].北京:中华书局,1984.

[14]王运熙.汉魏六朝乐府诗研究书目提要[M].上海:上海古籍出版社,1996.

[15]丁福保.历代诗话续编[M].北京:中华书局,2006.

[16]卢照邻.卢照邻集[M].北京:中华书局,1980.

Han Yuefu’s Acceptance in Early Tang Dynasty

TANG Huixia,GAO Chunmin

(School of Literature and Communication,Xianyang Normal University,Xianyang 712000,Shaanxi,China)

The Tang Dynasty was not only the golden age of Chinese poetry,but also a very significant period in the history of the Hanyuefu to be accepted.And the achievement of the Hanyuefu’s being recepted in the early Tang Dynasty laid a solid foundation for the prime period,middle period and late period of the Tang Dynasty.There are two main ways for early Tang Dynasty literati and scholars to accept Han Yuefu:First,the quoting,the use for reference and the simulation in writing;second,the compilation,records and other types of research and criticism,etc.The accepting act greatly contributed to the codification of Han yuefu.The results of Han yuefu’s acceptance signifed an important milestone in the history of its being accepted.

early Tang Dynasty;Han yuefu;acceptance

I206.2

A

1672-2914(2016)05-0093-06

2016-06-18

国家社科基金项目(13BZW048);陕西省社科基金项目(12J062)。

唐会霞(1967—),女,陕西周至县人,咸阳师范学院文学与传播学院教授,文学博士,研究方向为古代文学与文化。