隐喻视角下的德国难民形象分析——以《明镜》周刊(2008-2015)为例

2016-12-10唐艋

唐 艋

(北京外国语大学 德语系,北京 100089)

隐喻视角下的德国难民形象分析——以《明镜》周刊(2008-2015)为例

唐 艋

(北京外国语大学 德语系,北京 100089)

运用隐喻分析、话语分析和语料库语言学的方法对2008-2015年《明镜》周刊中与难民有关的篇章进行了定性和定量分析,归纳出四种隐喻模式:水流隐喻、军事活动隐喻、容器隐喻和重物隐喻。结合德国社会背景对隐喻模式和其他重要隐喻类型的含义进行了分析,归纳出其中蕴含的难民形象,并进一步总结出《明镜》周刊的话语立场。

德国;隐喻;难民形象;话语立场

一、引言

由于内战、贫困、恐怖主义等原因,近十年来全球难民的人数总体呈现出上升的趋势,从2005年的3 750万人增加到2014年的5 950万人,达到二战以来的历史最高峰(伍慧萍,2015:10)。在难民的主要目的地中,欧盟由于发达的经济、相对完善的福利制度和接近的地理位置吸引了许多来自北非和西亚地区的难民。而德国是2015年收到避难申请最多的国家,共441 889份避难申请,比2013年上涨了155.3%,打破了1992年的历史记录,其中49.8%的避难申请者通过了避难审核。这意味着近半数的难民可能会长期留在德国,成为德国人日常生活的一部分。德国人如何感知与认识难民取决于一手经验和二手经验。由于语言和文化上的差异,难民与德国人的直接交际并不多,从而使得二手经验,即通过媒介获得关于难民的知识,成为了德国人认知难民的主要手段。因此,媒介如何塑造难民形象将会在很大程度上影响公众对于难民的认知和情感。

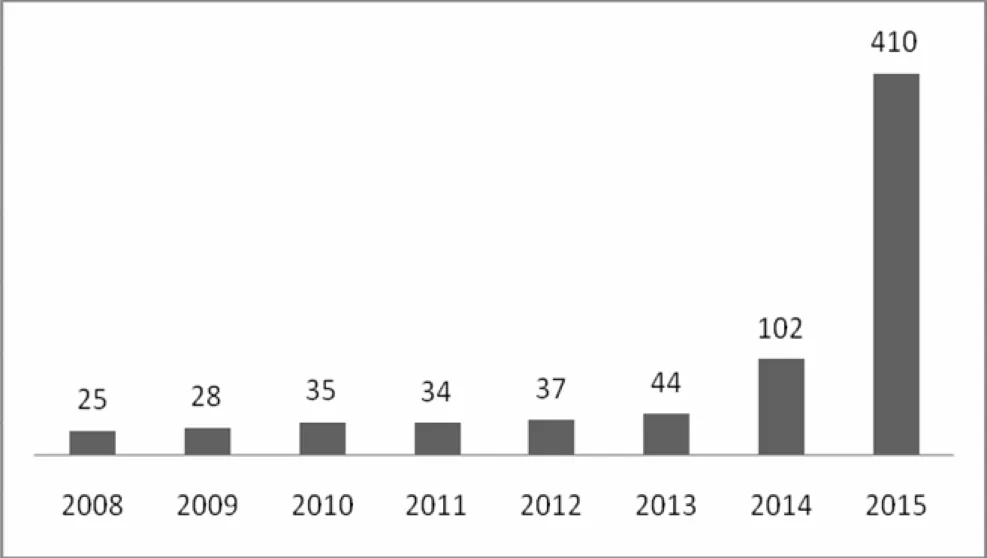

媒介形象本身是一种认知框架,体现在符号之上。本文以隐喻为形象分析的切入点,对《明镜》周刊2008-2015年间的难民形象进行定量和定性分析。《明镜》周刊是德国的主流媒介,以深度报道为特色,特别关注社会和政治的重大事件,是德国政府官员了解舆情、制定决策所倚重的首选媒体(张征、冯静,2005: 24)。《明镜》周刊难民话语中的隐喻具有典型性,它所构建的难民形象对德国社会有较大影响。2008年是德国自1990年以后收到避难申请数量最少的一年,2008-2015年德国避难申请数量逐年上涨,2015年则达到历史最高峰,因此,将2008-2015年作为研究时段能够较好地观察隐喻、难民形象和媒体话语立场的变化。目前国内还缺乏德国难民媒介形象的研究,本文可以填补国内学术空白。国内媒介形象研究多采用内容分析的方法,以定量分析为主,而本文将话语分析、隐喻分析和语料库语言学的方法相结合,在研究方法上具有一定的创新性。难民问题是德国近年来持续的热点话题,国内研究多聚焦于德国的难民政策,本文通过语言学的方法勾勒出德国《明镜》周刊在2008-2015年中的难民形象,探索它在难民话语中的立场,从而加深对德国难民政策和德国文化的认识,具有较强的实践意义。

二、媒介形象与隐喻

针对媒介形象传播学中主要存在两种观点,可总结为建构观和反映观。持建构观的学者认为,媒介从事的是营造拟态环境(pseudo-environment)①的活动,通过对象征性的事件或信息进行选择和加工向受众提供这种拟态环境的形象。这些形象蕴含了媒介所提供的关于这个世界的知识,人的行为不再只是回应客观世界,而是对这种新闻结构提供的拟态环境的反应(陈薇,2015:35)。持反映观的学者认为,媒介反映外在世界,功能在于传达给受众信息,受众对信息进行加工,形成形象。媒介形象形成于受众头脑当中,媒介的功能在于反映与传输。

从上述两个观点可以看出,在媒介传播系统当中存在两种形象:媒介中的形象和受众对媒介形象加工之后所形成的主观形象。本文所研究的媒介形象是前一种,该形象体现在媒介对信息编码时所运用的符号上,可通过对符号的分析获得。“知识是通过对话语的接受产生的。即通过连续的、持久地与相同或类似的陈述(aussage)进行接触。陈述的反复出现使知识进入主体的意识当中。通过这种方式产生的知识为主体的行为提供了应用的指南,并最终建构了社会现实。”(Jäger & Jäger,2007:22-23)。媒介形象可以说是一种知识框架,而媒介所运用的符号,这里指语言手段,可以说是一种陈述。只有当媒介反复运用某种语言手段建构并传播某种媒介形象时,该类媒介形象才有可能成为社会共享的形象,并最终成为受众知识的一部分。在本文中媒介形象可定义为媒介对信息进行编码并最终以符号的方式输出的关于某一对象的典型的认知与情感的总和。

本文将隐喻作为形象研究的切入点是由隐喻本身的特点和功能所决定的。隐喻是人类认知和理解世界的重要工具,本质上是“通过一类事物来理解和体验另一类事物”(Lakoff & Johnson,1980:5)。源域和靶域通常看起来不具有同一性,之所以发生联系是因为人类在认知域中进行了两者之间的相似性联想,利用对这两者的感知交融来解释、评价和表达他们对客观事实的感受与感情(赵彦春,2013:4)。隐喻映射具有选择性,源域的某些特点映射到靶域之上,靶域的某些特征就被凸显了,某些则被隐藏了。源域映射的不仅是部分的特征或者关系,还有附着于这种特征之上的情感和意图。

媒介运用隐喻去描述公众不熟悉的事物,以减轻公众认知上的困难;凸显社会现实某方面的特征,引导受众从特定的角度去阐释现实;激活受众与源域相关的经验,唤起受众某种情感,呼吁受众采取某种行为;表达自身对外在世界的评价,以达到说服受众的目的。媒介中的隐喻具有描述与阐释现实、唤起情感和进行评价的功能,分别对应了亚里士多德修辞学中的逻辑、情感和伦理(logos,pathos和ethos)(Charteris-Black,2009:98)三个层面,目的在于说服受众从某一角度去阐释现实,并实施某种行为。隐喻所反映的是媒介基于自身的话语立场所构建并传达的所谓正确的思考方式。因此,通过对媒介反复使用的隐喻进行分析可以获得媒介对难民典型的认知与情感,即媒介所构建的难民形象,同时还能获得媒介在难民话语中的话语立场。

三、研究方法

本文采取了话语分析、隐喻分析和语料库语言学的方法。隐喻分析方法帮助研究者识别并归纳隐喻。语料库语言学和话语分析都是对真实的语言材料进行分析,关注语言使用的规律性,而不是语言的规则,但两者在实践操作上又有许多不同之处。话语分析将语言看作一种对现实产生重要影响的社会现象,将语言置于社会、文化和历史的语境当中,剖析语言、知识和权力的关系。话语分析既分析词句的使用,又分析篇章结构和跨篇章关系。由于分析细致深入,大多数话语分析只对少量篇章进行定性分析,历时分析较少。相较于话语分析,语料库语言学可处理大量的语言数据,“利用计算机通过量化和概率统计手段来描摹(如描述统计)、验证(如显著性差异检验)、探索(如回归分析、因子分析)语言事实”(许家金,2014:35)。词是语料库语言学最重要的分析层面,包括关键词频数统计、词语索引行分析、词语搭配分析、词丛分析等。虽然语料库能够在短时间内分析大量语言数据,但呈现的结果所依据的是大量的语言片段,研究者难以获得对跨篇章关系和话语整体的深入认识。为兼顾研究的深度和广度,本文将话语分析和语料库语言学相结合,话语分析用于分析典型篇章的隐喻内涵、社会文化语境和媒体的话语立场,语料库语言学则用于验证隐喻模式,并辅助研究者寻找隐喻出现的话语片段。

首先利用《明镜》周刊的网站(www.spiegel.de)进行语料收集,搜索包含德国(Deutschland)和以“难民”(Flüchtling)或者“避难”(Asyl)为前缀的词汇的文章。由于《明镜》周刊的网站无法对包含后缀的词汇进行搜索,研究者对德语电子词典语料库(DWDS)进行了检索,获得26个以“难民”、“避难”为后缀的高频词汇,再将这些高频词作为搜索词在《明镜》周刊网站上进行再次搜索,对之前的语料库进行补充。之后对所有的文章进行整理和筛选,将不符合研究对象的篇章清理出语料库,最终获得715篇文章,共计1 131 311字。为了避免语料库分析软件在分析时出现统计偏差,运用Korpustransfer②软件对所有的语料进行了词性还原。

由于时间和精力的限制,无法对每一篇文章进行细致阅读和隐喻标注,需要挑选典型篇章建立子语料库。运用CDI-Subkorpus软件在每一年的语料库中选取“难民”和“避难申请者”出现频率较高的文章,挑选出的文章数量约占每一年语料总量的30%,共计211篇。典型篇章的数量多少取决于具体分析时数据是否达到饱和。经笔者的实践证明,30%的篇章对本研究来说足够。子语料库中的文章篇幅大多较长,多为专题性报道或是针对难民问题的评论及访谈,具有典型性,其中出现的隐喻模式对整个语料库具有代表性。

图1 《明镜》周刊2008-2015年与难民有关的篇章数量

在判断隐喻时借鉴了Pragglejaz团队的隐喻判断程序,即首先熟悉并阅读话语数据,然后分析每一个隐喻载体词的语境意义和基本意义,考察两者之间是否存在不和谐,基本含义是否转换为语境意义,如果是则为隐喻,最后对隐喻进行标记和归纳(Cameron & Maslen,2010:104)。本文主要关注的是媒体所使用的新喻。在语料库软件Antconc中对隐喻模式的载体词进行检索,结合索引行的分析判断该词或短语是否属于隐喻,统计各隐喻模式出现的数量。对重要隐喻的含义和媒体的话语立场进行话语分析。

四、分析结果

1 隐喻模式与难民话语的关系

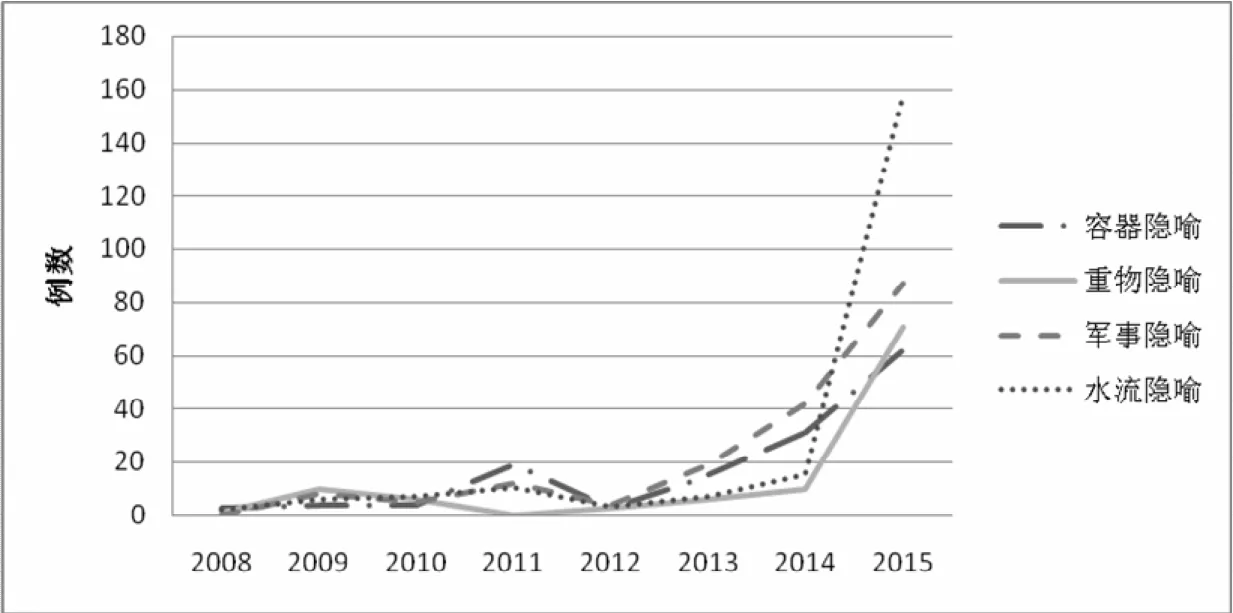

语料中共出现了四种隐喻模式:水流隐喻、军事活动隐喻、容器隐喻和重物隐喻。这四种隐喻模式贯穿整个研究时期,体现了《明镜》周刊在不同时期对难民话语的关注程度和关注重点。四种隐喻模式发展趋势具有一定的相似性,2008-2010年隐喻模式数量较少,《明镜》周刊还未给予难民问题较大关注;2012年为四种隐喻模式在2011年之后的低谷时期,原因在于这一年《明镜》周刊主要关注德国的难民融入和难民政策等问题,报道较为中立,使用的隐喻较少;2015年德国难民问题演变为难民危机,隐喻模式的数量在这一年达到高峰(见图2)。

四种隐喻模式发展的不同之处体现在两点:一是军事活动隐喻和容器隐喻在2011年达到了一个小的高峰,原因在于突尼斯、利比亚、叙利亚等国家爆发的游行示威所引发的内战引起了《明镜》周刊对北非和西亚地区的关注,而希腊和意大利等欧盟国家以防御和排斥为主的难民政策受到了《明镜》周刊的指责,军事活动隐喻和容器隐喻则用来描述这种难民政策;二是2015年前水流隐喻和重物隐喻的数量远低于军事活动隐喻和容器隐喻,但到了2015年这两种隐喻模式的数量急速上涨,而军事活动隐喻和容器隐喻的数量上升却相对平缓,原因在于2015年德国难民数量迅速增加,《明镜》周刊将视线从欧盟的难民问题转向了德国的难民问题,致使多用于描述难民数量的水流隐喻和重物隐喻的数量急速上涨。四种隐喻模式在不同的语境中有不同的含义,蕴含的难民形象也不尽相同。

图2 隐喻模式数量变化图

2 欧盟语境中的难民形象

在欧盟语境中,水流隐喻是语料中出现次数最多的隐喻,该隐喻用于描述难民数量以及发展趋势。隐喻载体词有“难民流”(Flüchtlingsstrom)、“难民浪潮”(Flüchtlingswelle)、“洪水”(Flut,Hochwasser),这些词汇虽然都与水有关,但在语义上却有着微妙的差别。河流(Strom)流势稳定平缓,同时也给人连绵不断之感,体现了难民数量居高不下的状况。“难民流”一词在语料库中一共出现了69次,既用于负面的语境之中,也用于正面的语境之中,可见该词已经成为一种规约性的隐喻表达,含义倾向于中性。相较之下,“浪潮”和“洪水”的出现次数较少,且多用在负面的语境之中。浪潮给人突如其来、来势汹汹之感,暗含难民数量之多令欧盟和德国猝不及防。洪水流量最大,流速最快,并且带有强大的破坏作用,其中隐含着恐惧和担忧的情感元素。总体来说,水流隐喻现了难民数量众多、破坏性强大、无个体特征的形象,反映了抑制、阻止难民进入欧盟的诉求,即面对这股难民之流或者难民洪水政府应该筑堤拦截(eindämmen)。

军事活动隐喻和容器隐喻紧密关联,军事活动隐喻的隐喻载体词多为动词,如“冲锋”(anstürmen)、“占领”(einnehmen)、“抵抗”(abwehren)、“防御”(verteidigen)、“保卫”(schützen)等。军事活动的目的是为了保护欧盟这座堡垒(Festung),堡垒具有容器的典型特征,即存在内外边界。欧洲边防局的工作人员因此成为了边界保护者(Grenzschützer),意大利和希腊则成为了军事活动的前哨(Vorposten)。例(1)反复使用“我们”这一集体名词将欧盟公民与难民区分开来。使用岛这一隐喻再次强调了欧盟公民和难民之间的界限,并突出了欧盟的领地意识。为了维护欧盟的独特性,保卫欧盟财富,需要将难民隔绝在欧盟之外。例(2)同时使用了军事活动隐喻和容器隐喻,贫困难民不是真正的难民,他们被看作敌人,目的是抢夺欧洲国家的财富,攻击意味着需要防御或者反击,欧盟排斥性的难民政策因此具有了合理性。但《明镜》周刊运用军事活动隐喻和容器隐喻正是为了凸显欧盟难民政策的不合理性,这种敌对的态度显然不符合欧盟所倡导的民主、人权和自由理念。欧盟难民政策所塑造的难民具有破坏性、威胁性和敌对性,这正是《明镜》周刊所批评的。

(1)Sie machen unser Leben aus, unsere Insel, auf der w ir deshalb bleiben wollen und auf der im Grunde auch alles so bleiben soll...Weil Europa eben keine exklusive Insel mehr wäre, wenn alle herüberkämen, die auch davon träumen. Weil eine Insel nur eine Insel ist, wenn sie etwas trennt.(我们的岛组成了我们的生活,因此我们想呆在岛上,并且保持一切基本上不变……如果所有人都梦想来我们的岛,那欧洲就不再是我们独一无二的岛了。一个岛之所以为岛,是因为它将自己与其他分割开来。)(Dahlkamp,2015)

(2)Massenansturm von Armutsflüchtlingen auf die Wohlstandsfestung Europa.(贫困难民正向欧洲财富堡垒发动大规模攻击。)

除上述隐喻模式以外,《明镜》周刊还运用其他隐喻类型从三个角度批评欧盟难民政策的非人道性,指出难民是欧盟难民政策的受害者。一是欧盟部分国家的难民政策不符合人道主义,《明镜》周刊多次运用监狱隐喻形容意大利、希腊、波兰等国的难民安置地,并称这些国家的难民政策为人道主义灾难(humanitäre Katastrophe);二是欧盟难民法律体系不合理,《明镜》周刊将欧盟的难民机制称为博彩游戏(Lottospiel),难民能否被接受取决于运气,没有统一的审核标准,《都柏林条例》③被比喻为乒乓球游戏,成员国互相推诿难民审核的责任;三是欧盟成员国在难民问题上不合作、不团结,如例(3)所示,难民问题暴露了欧盟领导能力上的缺陷,欧盟成员国在难民问题上各有各的利益和需求,难以相互合作和协调。

(3)Der Tanz beginnt, das Schieben, Bremsen, Stoppen, Seitwärtsgehen.(舞蹈开始,有的在滑动舞步,有的刹住舞步,有的停止跳舞,有的在横着跳舞。)(Ulrich & Popp,2015)

2008-2015年,《明镜》周刊对欧盟难民政策坚持了一贯的批评态度,如例(4)所示,指出对欧盟来说援助难民不是必须的,财富和安全才是关系到生存的必需品,难民在不影响财富和安全时是人道主义救助对象,而在威胁到财富和安全时则是掠夺者和破坏者。

(4)Europas Gesellschaften, die auf die Sicherung des eigenen Wohlstands bedacht, halten die schöne Menschlichkeit am Ende für einen Luxus und die Festung Europa für eine praktische Notwendigkeit.(考虑如何保证自己的财富的欧洲社会认为美好的人性只是奢侈品,欧洲堡垒才是实际的必需品。)(ibid.)

3 德国语境中的难民形象

《明镜》周刊并非持续关注德国的难民问题。2010年,德国取消了对部分东南欧国家的签证要求,来自塞尔维亚、马其顿共和国的难民突然增多,在这一年《明镜》周刊将视线暂时从欧盟转向了德国。自2013年开始,由于德国难民人数上涨,《明镜》周刊开始持续关注德国的难民问题。而到了2015年,德国的难民问题演变为难民危机,《明镜》周刊开始重点关注这个问题。不同于欧盟难民政策中较为单一的难民形象,德国语境中的难民形象更为复杂和多面。

3.1 受害者和求助者

受害者和求助者是《明镜》周刊中难民的基本形象,该形象有两层含义。首先,难民是内战、恐怖主义、宗教迫害等的受害者。《明镜》周刊常运用较大篇幅对难民艰辛的逃亡过程进行详细的描述。例(5)中“驱赶”(treiben)一词使暴力和恐怖这两个抽象的词汇具有了人的色彩,难民成为了被驱赶的对象,不得不逃向欧盟和德国,理应是被援助的对象。

(5)Gewalt und terror treben täglich Hunderte irakische Flüchtlinge in die Flucht. Auf jedes Bombenattentat folgt eine neue Flüchtlingswelle.(暴力与恐怖每天驱赶成千上百的伊拉克难民走上逃亡的道路,每一个爆炸性袭击后都有新的难民潮。)(Dieter & Yassin,2008)

其次,难民是德国严格难民政策的受害者,不能享受平等的医疗权利、工作权利,家庭团聚权利也受到限制。“硬心肠的”(hartherzig)、“无情的”(erbarmungslos)常用来形容德国难民体系。监狱隐喻用于形容德国难民营,难民营中的工作人员被比喻为监狱看守(Wärter)。监狱的目的在于将对社会有危险的人隔离开来,《明镜》周刊将难民营比作监狱暗示德国政府将难民看作具有一定危险性的群体,而这与难民的身份,即人道主义援助对象不相符合,借此唤起受众对难民的同情,呼吁德国政府改善难民待遇。

3.2 有用者和无用者

常用来表达难民是否有用的隐喻载体词为“丰富”(Bereicherung)和“负担”(Belastung),分别在语料库中出现了9和19次。“丰富”来源于动词“致富”(bereichern),当难民能对德国做出经济贡献时,他们对德国社会来说便是一种丰富,如不能则是一种负担。《明镜》周刊倾向于认同难民有用者的形象,因为难民能够缓解德国青壮年劳动力不足的状况,减缓德国老龄化进程,促进经济发展。持相反观点的人则认为,难民受教育程度低,会造成德国失业率上升,增加政府福利支出。这两种观点中的难民形象都是基于资本主义市场经济的意识形态,当依据经济价值将难民分为有价值和无价值时,对公众无疑有一种引导作用,即对有价值的难民表示欢迎,对无价值的难民则进行排斥。这种以经济价值来看待难民的态度实际上并不符合国际公约,也不符合德国的难民法律。确认难民的基本标准应该是他们是否遭到迫害,而不是经济价值和受教育程度。

3.3 融入困难者和问题制造者

德国的移民政策重在筛选出德国所需要且容易融入德国社会的移民,因此,移民要想获取德国居留许可就必须满足工作岗位、教育水平、语言水平等方面的相关规定。但难民的身份具有特殊性,是否给予难民庇护取决于他们是否遭受迫害。德国的筛选机制在这里失效了,难民成为了移民中难以融入德国社会的特殊群体。在德国难民话语中,“平行社会”(Parallegesellschaft)是反复使用的隐喻,具有警示含义,意为在一个国家中少数族裔群体构成了平行于德国主流社会的社会,该社会的道德、法律体系等不符合主流社会。由于难民受教育程度不高,在宗教和语言上与德国人存在较大差异,难以融入德国社会,形成平行社会的可能性较大。《明镜》周刊认同难民的融入困难者形象,运用平行社会的隐喻论证政府融入政策的必要性,主张政府采取更多措施促进难民融入。

从2013年开始,《明镜》周刊虽然以构建难民受害者和求助者的形象为主,但同时也开始探讨难民给德国社会带来的问题。如例(6)所示,欢迎文化④具有了人的特性,由于难民数量的增多,德国面临安置空间不足、财政支出增多、排外暴力行为增加等问题,难民开始不那么受欢迎了。

(6)Schon jetzt leidet die Willkommenskultur unter dem Zustrom.(现在欢迎文化就开始遭受难民流所带来的痛苦了。)(Dahlkamp & Popp,2013)

即便难民会带来一些问题,但在2014年9月默克尔开放德国边界之前《明镜》周刊倾向于认为难民在德国是受欢迎的,是对德国社会有用的群体。而之后随着难民人数的增多,默克尔的难民政策渐渐受到质疑,难民形象渐渐转向不受欢迎的麻烦制造者。态度的变化也体现在所使用的隐喻之上,如“失控”(außer Kontrolle)、“民众情绪开始倾斜”(kippen)、“压力增长”、“安置容量几乎耗尽”。多用于描述难民数量的水流隐喻和重物隐喻模式的数量也急速上涨。重物隐喻多用于德国语境,载体词包括“重物”(Last)、“负荷能力”(Belastbarkeit)、“超负荷”(überlasten)、“减负”(entlasten)等,难民被看作一种使人感到负担的重物,需要卸载、转移或者分配。

3.4 掠夺者和破坏者

在德国难民话语中,容器隐喻中的船(Boot)这一隐喻仅用于德国语境。该隐喻来源于上世纪80年代末的难民危机,德国总理科尔发出船已满的警告,被媒体大量引用。船是安全的象征,是生存与发展的空间,船内之人显然是德国人,救助难民则意味着德国人的生存空间被挤压,难民人数过多则会使德国这艘船面临着沉没的危险。这些观点是德国右翼党派和民粹组织的典型观点,他们认为难民是竞争者、掠夺者和破坏者。《明镜》周刊将持这种观点的人称为船满宿命论者(Das-Boot-ist-voll-Fatalisten),对他们的观点持否定的态度。如例(7)所示,“资本”(Kapital)是经济术语,基本含义是能够带来剩余价值的价值,语境含义为德国国家民主党(NPD)利用居民的愤怒鼓吹难民的危险性,借以拉拢选民,获得政治好处。《明镜》周刊运用该隐喻揭露了他们的政治目的,表达了对他们行为的鄙夷。这类组织所宣传的危险难民形象显然被《明镜》周刊所排斥。

(7)Rasch fand sich auch Agitatoren von NPD UND Pro Deutschaland vor Ort ein, um politisches Kapital aus den Ressentiments der Anwohner zu schlagen.(德国国家民主党和“支持德国”组织马上聚集起来,为了从人们的愤怒当中捞取点政治资本。)(Popp & Sven,2013)

五、结语

在不同的社会历史语境中,媒体运用不同的隐喻模式凸显难民形象的某些特征,从而唤起公众特定的情感,引导他们从某一角度去认识现实,同时说服受众实施某些行为。对隐喻中蕴含的难民形象的分析必须基于隐喻使用的语境和媒体的话语立场。在《明镜》周刊中存在多种难民形象,基于自身的话语立场,媒介运用隐喻支持或反对某种难民形象,并构建出自己所认同的难民形象。

四种隐喻模式在欧盟语境和德国语境中都有不同程度的运用,其中军事活动隐喻多用于欧盟语境,而重物隐喻多用于德国语境。在欧盟语境中,难民是需要防御的对象,具有威胁性、危险性和掠夺性,《明镜》周刊多运用负面语义色彩的隐喻揭露欧盟难民政策的非人道性,并批评这种政策所体现的难民形象。在德国语境中,难民形象更加多面,包括受害者、求助者、有用者、无用者、融入困难者、麻烦制造者、掠夺者和破坏者。《明镜》周刊对破坏者和掠夺者这两种难民形象始终持批评的态度。在2015年9月之前《明镜》周刊倾向于将难民建构为受害者和求助者的形象,随着德国难民人数的增多,难民话语开始与融入话语、经济话语关联起来,融入困难者和有用/无用者的难民形象开始出现,2015年9月以后难民渐渐转变为不受欢迎的麻烦制造者。

注释:

① 拟态环境是指媒介对客观环境不是镜像式复制,而是选择性重构。由于人们难以通过直接经验去认识现实生活的每一方面,常常将媒介所建构的虚拟环境看作客观环境本身。

② Korpustransfer软件和下文的CDI-Subkorpus软件均由德国弗赖堡大学教授弗里德曼·福格尔(Friedemann Vogel)开发,可在其个人网站www.friedemann-vogel.de上进行下载。

③《都柏林条例》是欧盟共同难民政策最重要的法律机制,规定了避难申请者首先到达的欧盟成员国负责审核该难民的避难申请。

④ 德国联邦移民难民局将欢迎文化定义为通过创造具有吸引力的条件使新移民感到被德国社会欢迎和认可。欢迎文化是针对合法的新移民。

[1] Cameron, L. & R. Malsen, 2010. Identifying Metaphors in Discourse Data[A]. In L. Cameron & R. Malsen (eds.) Metaphor Anslysis[C]. Lodon: Equinox.

[2] Charteris-Black, J. 2009. Metaphor and Political Communication[A]. In A. Musolff & J. Zinken (eds.) Metaphor and Discourse[C]. Basingstoke: Palgrave Macm illan.

[3] Dahlkamp, J. 2015. Unsere Toten[N]. Spiegel, 4-18.

[4] Dahlkamp, J. & M. Popp. 2013. Die Menschenfalle[N]. Spiegel, 10-14.

[5] Dieter, B. & M. Yassin. 2008. Unwürdiges Lotteriespiel[N]. Spiegel, 6-23.

[6] Jäger, M. & S. Jäger. 2007. Deutungskämpfe: Theorie und Praxis Kritischer Diskursanalyse[M]. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialw issenschaft.

[7] Lakoff, G. & M. Johnson. 1980. Metaphors We Live by[M]. Chicago: The University of Chicago Press.

[8] Popp, M. & R. Sven. 2013. Wohnung statt Container[N]. Spiegel, 8-26.

[9] Ulrich, F. & M. Popp. 2015. Agenda eines Untergangs[N]. Spiegel, 6-20.

[10] 陈薇. 2014. 媒介化社会的认知影像[J].新闻界, (16): 34-38.

[11] 伍慧萍. 2015. 难民危机背景下的欧洲避难体系:政策框架、现实困境与发展前景[J].德国研究, (4): 4 -21.

[12] 许家金. 2014. 许家金谈语料库语言学的本体和方法[J].语料库语言学, (2): 35-44.

[13] 张征, 冯静. 2005.《明镜》周刊之“镜中中国”解析[J].国际新闻界, (2): 32-31.

[14] 赵彦春. 2013. 隐喻的认知因素及隐喻本质——基于隐喻研究史的考察[J].天津外国语大学学报, (2): 1-6.

H030

A

1008-665X(2016)6-0040-06

2016-04-19;

2016-08-03

唐艋,女,博士生,研究方向:跨文化交流、语言学