中美博物馆机构身份的话语建构——基于语料库的批评话语分析研究

2016-12-10付海燕

付海燕

(天津科技大学 外国语学院,天津 300222)

中美博物馆机构身份的话语建构——基于语料库的批评话语分析研究

付海燕

(天津科技大学 外国语学院,天津 300222)

结合语料库方法与批评话语分析,以中美两国博物馆各40篇馆长致辞为语料,探讨中美两国博物馆如何运用话语策略实现不同的身份建构。运用功能语法的人称系统、及物性系统和评价理论作为描写工具,通过语料库检索主题词以及对身份词索引行分析发现,美国语料中第一、二人称的有效使用,丰富的心理过程动词的使用以及积极的评价资源建构了美国博物馆亲和的公共服务机构身份;而中国语料中专有名词的使用和大量物质过程和关系过程动词建构了中国博物馆权威型的文化机构身份。这一研究从话语策略角度为和谐社会语境下中国博物馆机构身份的再建构提供了有益建议。

机构身份;批评话语分析;语料库;馆长致辞

一、引言

作为公共文化服务体系中的重要组成部分,城市博物馆正在面临着新媒体技术日新月异,娱乐化消费甚嚣尘上的严峻考验。中国博物馆学会在国内主要大中城市进行的一项调查显示,20%的人每年抽出4~6小时参观博物馆,38%的人全年在博物馆的逗留时间不足两小时,还有约40%的人从未走进过博物馆(王俊、刘莎莎,2011)。中国博物馆协会名誉理事长张柏指出:“时至今日,博物馆尚未成为国内大众文化消费的主角!”(同上)除了社会环境和市场变化等因素外,造成博物馆困境的关键因素是博物馆自身的身份认同问题(辛儒、孔旭红,2007)。学界就新的市场经济条件下博物馆的体制改革问题已有颇多著述,但针对博物馆机构身份的研究却历历可数(同上),而从话语分析的视角出发对博物馆机构身份的话语建构研究更是凤毛麟角。

博物馆的馆长致辞(Welcome Message from the Director)一般出现在博物馆官网上,是博物馆面对观众的致辞语篇,属于博物馆的机构话语。中国博物馆在馆长致辞这一话语形式中建构了什么样的机构身份?又是如何通过话语建构的?美国博物馆的机构身份和中国博物馆有何不同?有哪些不同的话语策略协助了不同机构身份的建构?本文试图通过批评话语分析的视角,以中美两国博物馆馆长致辞为语料,通过自建语料库考察机构话语与机构身份及意识形态之间的相互关系。

二、研究背景和理论框架

1 机构身份话语建构的研究背景

机构身份是“机构在公众面前的自我呈现”(Christensen,2008:1016)。机构身份往往是通过话语为媒介的身份声明(identity claims)建构出来(Ashforth & Mael,1996)。学术界对机构话语的身份建构研究主要集中于法律话语和新闻话语中(袁周敏,2013),对于机构身份声明如何构建机构身份的研究并不多见。Coupland和Brown(2004)通过分析荷兰皇家/壳牌(Royal Dutch/Shell)公司网站上的电子邮件,探讨不同的话语策略所体现出的公司身份不同建构方式。Sun和Jiang(2014)通过对中美两国企业使命陈述中的隐喻使用研究,探讨了不同隐喻策略对不同企业身份和意识形态的建构作用。Van de M ieroop(2005)对40篇代表公司的演讲进行分析,发现演讲对公司身份的建构使用了认同、公司展示和品质描述等策略。徐涛(2004)以北京大学招生简章为语料分析了在市场经济条件下高校承担起管理者兼推销者的双重身份。徐涛和张迈曾(2004)通过分析南开大学60和80周年校庆时的校长讲话,展现了南开大学新的机构身份在话语中的建构过程。孙咏梅和张艳斌(2013)选取了北京大学网站上的北大简介语篇作为个案,分析了北京大学在简介中建构其机构身份时所使用的话语策略。

研究官方话语对博物馆机构身份的建构以及对博物馆事业发展的推动作用是一个需要开发的领域,文献中至今尚未有相关的研究报道。本文尝试对基于话语的博物馆身份建构问题进行探讨,选取馆长致辞语篇作为语料,因为它是该类机构官方的身份声明,是建构博物馆机构身份的重要话语形式。前人对机构身份的话语研究大多采用基于个案的定性分析,本文则基于Fairclough的语篇三维分析模式,采用基于语料库的批评话语分析研究框架,将定量和定性分析结合研究身份的话语建构。

2 基于语料库的批评话语分析研究框架

批评话语分析(critical discourse analysis)自上世纪70年代出现后就已成为话语分析的重要方法之一。该方法旨在揭示隐藏在话语背后的权力和意识形态,强调话语在建构社会权力关系中的作用。批评话语分析学者历来重视对话语身份建构功能的研究,研究的身份对象包括个人身份(楼毅,2015)、群体身份(李娜、张琦,2015)、国家身份(马嫣,2015)、机构身份(徐涛、张迈曾,2004)等多层面。就研究方法而言,传统的批评话语分析研究往往针对典型的小样本语料,因局限于对文本片段的分析而使结论的可信性受到质疑(Stubbs,1997)。 从20世纪90年代初,以Stubbs和Gerbig(1993)及Hardt-Mautner(1995)为代表的一些学者开始尝试利用语料库方法进行批评话语分析研究。目前国内基于语料库的批评话语分析研究范式开始引起学界的广泛关注。唐丽萍(2011)从批评话语分析与语料库语言学对话的基础、障碍及方法三个方面进行评析,厘清了语料库方法在批评话语分析中的作为空间。而具体的实证性研究主要有钱毓芳和田海龙(2011)对《政府工作报告》的主题词和相关信息进行语料库分析,讨论报告话语与中国改革开放过程中社会巨大变化之间的关系,李慧和李经伟(2010)通过语料库分析揭示布什政治演讲语篇所传达的意识形态及社会身份的构建。

Fairclough的语篇三维分析模式是批评话语分析研究身份建构的重要理论工具。Fairclough(1992:73)认为:“话语分析分三个步骤:对语篇的语言特征进行描述,对语篇的生成过程以及作者通过语篇与读者互动的过程作出阐释,将语篇置于社会语境中,对语篇与蕴含其中的意识形态做出解释。”该分析模式强调从文本的微观分析入手,结合宏观的社会文化语境分析研究语篇的身份建构功能。在对语篇的描写过程中,系统功能语言学为身份建构研究提供了系统科学的研究手段(Tann,2010)。在对相关文献综合分析后发现,在批评话语分析与身份建构研究方面,明确将功能语法的及物性系统和评价资源作为身份建构话语策略的研究依然鲜见。本文尝试采用基于语料库的批评话语分析研究框架,以中美两国博物馆官网馆长致辞为语料,考察中美两国博物馆机构话语中蕴含的话语资源是如何建构两国博物馆的机构身份的,以期为和谐社会背景下的中国博物馆机构身份的再构建提供话语策略支持。借助自建各40篇中美两国博物馆馆长致辞语篇构成的小型语料库,基于Fairclough的语篇三维分析模式,通过表现语篇概念功能的及物系统、评价理论的态度资源以及人称系统对语料中的主题词、身份词及索引行进行分析,继而从宏观层面分析话语所处的社会文化语境,揭示意识形态在话语中的介入对博物馆机构身份建构的影响。

三、研究方法

本研究选取中美两国各类博物馆的馆长致辞各40篇建成两个小型语料库,即汉语馆长致辞语料库(CHN)和英语馆长致辞语料库(ENG)。所有文本均采自中美各大博物馆的官方网站。ENG语料库的形符数(token)为11 435,类符数(type)是2 780。CHN语料库的形符数为10 290,类符数是2 560。选用Brown语料库和LCMC现代汉语语料库作为参照语料库。用于本研究的语料库软件是AntConc3.2.2,利用它的主题词检索功能(keyword list)生成正负主题词表。利用语境共现功能(concordance)考察各主题词周围的共现词,识别其在文本中的语境信息,分析主题词的搭配特征。进而依据及物性和评价理论对量化结果进行话语分析,揭示话语资源对博物馆身份的建构作用。考虑到两个语料库的容量不同,分析中将原始频数转换成标准频数(每1 000词次出现的次数)。

首先对语料中的身份词进行考察。在博物馆馆长致辞语篇中,除第一人称系统,一些专有名词(如某博物馆)也指代身份;除第二人称系统,一些泛指(如观众朋友、各界人士、各界同仁、各界朋友或audiences,visitors)也是构建读者群体的身份词,都被一并考察。其次对身份词的索引行进行及物性分析。及物性(transitivity)是语言概念功能中的重要组成部分,Halliday(2004)将其划分成六大过程:物质过程、心理过程、关系过程、行为过程、言语过程、存在过程。我们还将应用评价理论对主题词表中的评价资源进行分类。

评价理论是Martin等从功能语言学的人际意义研究发展而来的,旨在评价语言使用者如何运用话语资源建构语篇角色,以及调节人际关系,包括态度、介入和级差三个次系统。态度是评价系统的核心,是指心理受到影响后对人类行为、文本/过程及现象作出的裁决和鉴赏。具体又可分为情感、判断和鉴赏三个子系统,分别具有情感表达、人品裁决和物值鉴赏的功能,三者都有积极与消极之分(Martin & White,2005;王振华,2001)。限于篇幅本文仅对语料的态度资源进行分类。

四、结果与讨论

1 文本描写分析

1.1 主题词分析

语料库的主题词研究在对机构话语的批评话语分析中具有重要意义,因为主题词能够提供文本的主旨信息,是进一步用定性方法解读的研究切入点(钱毓芳,2010:199)。正负主题词是指观察语料中与参照语料相比频率超常的词汇。频率的差异由主题性(keyness)显示。本研究将CHN和ENG作对比,提取两个语料库的主题词表,发现中美两国博物馆馆长致辞共享了三方面的信息:博物馆的功能是展览、收藏、教育和研究,欢迎访客浏览博物馆网站,欢迎受众到博物馆实地参观。从主题词表中我们也发现两个语料库各自特有的语言现象。

表1 中美语料库中身份体现的表达方式及频数对比

1.2 身份词的统计与分析

以往研究发现,“人称代词除具有指称功能外,在话语中还能透露出作者对受众的态度,有助于建立作者和受众之间的特定关系”(Carter,1997:195)。馆长致辞中人称系统的使用能够反映出博物馆是以何种身份示人,为何人服务的意识形态。观察主题词表发现第一、二人称在美国博物馆馆长致辞中的使用频率显著高于通用语料库,而第三人称的使用频率显著偏低。第一人称代词复数we位列主题词表的第3位,our位列第4位,第二人称代词you位列第19位,而第三人称单数it出现在负主题词表的第8位。

观察语料中we出现的索引行,如we look forward to…,we hope you w ill…,we invite you…,how we can better serve…,we encourage you to visit…,we offer…,we welcome you…等,发现we在语境中指称本博物馆,you是语境共现词,指阅读该语篇的受众,即潜在的博物馆参观者。美国语料中第一、第二人称的高频使用和第三人称的低频使用是作者有目的的选择。选择第一人称we而不是第三人称it来指称博物馆是将博物馆人格化,暗示潜在的参观者所面对的是博物馆人员,而不是一个冷冰冰的机构组织。we经常搭配的是offer,serve,provide,foster,strive to等表达积极意义的动词,被赋予了积极的内涵,帮助受众摒除博物馆高高在上、无法亲近的刻板印象,构建了博物馆亲和的机构形象,为成功地吸引更多的读者转变为参观者作了很好的铺垫。选择使用you而非泛指方式(包括they,one,audiences,visitors)指称受众,明确了受众在语篇中的参与。以表达情感的主题动词(如welcome,hope,invite,enjoy)为检索词发现,与you为语境共现就如同博物馆工作人员和受众在面对面地交流,使受众感到亲切平等,从而缩短了两者之间的心理距离,暗示了博物馆作为机构与观众之间的身份一致和亲密的互动关系。

从表1可以看出,不论是指称机构本身还是指称读者,中国博物馆语料中人称代词的使用频率均明显低于美国语料。中国博物馆馆长致辞更倾向使用某博物馆指称本机构,而使用第一人称“我们”指代本机构的情况比美国语料低近四倍,使用第二人称“你”或“您”指称读者的频数比美国语料低近五倍,连同泛指指称,对读者指称的频率明显低于美国语料。在语篇中用专有名词客观指称自己,隐蔽文本阅读对象,将语篇读者视为无关的局外人,突出了语篇的信息性和语篇主体的权威性,拉大了话语所代表的机构与读者之间的心理距离。中国博物馆官方话语中人称系统的这一特征恰好印证了中国博物馆一直秉持着的高墙深院式为专家服务的机构身份(辛儒、孔旭红,2007:64)。

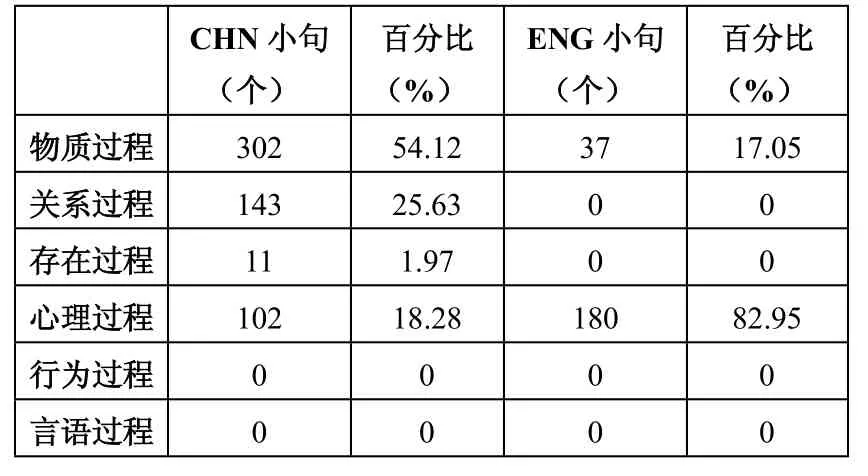

1.3 身份词索引行的及物性分析

对主题词表的观察发现,中美博物馆语料中动词过程使用情况有很大差异,在两个语料库中主题性高于30的高频ENG主题动词为visit,welcome,hope,invite,explore,enjoy,please,engage,learn,offer,support,connect,educate,CHN主题动词为“展示”、“陈列”、“发展”、“传承”、“保护”、“成为”、“建设”、“弘扬”、“浏览”、“走进”、“宣传”、“创新”、“是”、“建成”、“领略”、“解读”、“欢迎”、“关注”、“参观”、“了解”。显然美国博物馆馆长致辞语料的动词以心理过程为主,而中国博物馆语料的动词则以物质过程为主。以“博物馆” 、“我们” “你” 、“您”及museum,we,you为身份词,依据及物性对动词过程的划分,对索引行中这些主题动词过程进行分类,如表2所示。

表2 中美语料高频主题动词过程使用情况对比

物质过程、关系过程和存在过程虽属不同分类,但它们都有陈述客观事实的作用,而心理过程侧重描写行为者的心理感受。从表2可以看出,中美语料中主题动词的各种过程在语篇中的分布是极不平衡的。中国博物馆语料主题动词的物质过程、关系过程和存在过程占81.72%,心理过程占18.28%;而美国语料主题动词的物质过程占17.05%,心理过程占82.95%,两者正好形成反差。这说明中国博物馆馆长致辞主要侧重介绍中国博物馆的各种信息,而缺乏同语篇读者之间必要的互动,语篇话语基调保守而死板,反映出中国博物馆机构的权威性以及与受众的距离感。美国博物馆馆长致辞语篇则侧重运用丰富的心理过程小句与读者之间营造模拟对话性语调,使读者在阅读过程中能感同身受,从而建构自身亲和的服务性机构身份。

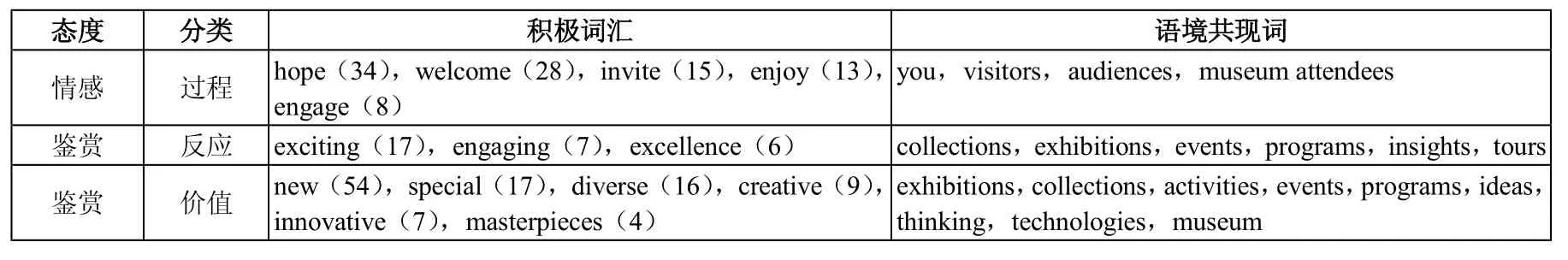

1.4 对主题词表中评价资源的统计与分析

主题词表中除表达信息的词汇外,还有很多词具有评价意义。说明语篇不止呈现信息,更重要的是表达对信息的态度。根据Martin和White(2005)归纳的评价词汇表将ENG语料库主题词表中的评价词进行分类(见表3)。

表3 评价主题词在语料中的分类、频率及搭配统计

在介绍藏品、近期展览及博物馆提供的各种活动、项目等信息时,美国博物馆馆长致辞并不是简单地罗列事实,而是运用大量积极的鉴赏资源来评价信息,以凸显对评价对象的观点和态度。语料中的鉴赏资源集中在反应和价值两种类型,以表现评价对象的吸引力和美学价值。馆长致辞通过高频使用鉴赏资源不断地向受众传达藏品、展览及该博物馆提供的活动、项目等内容的高品质及给人带来的美好感受,与受众分享自己的价值定位,从而影响受众的判断和决策。例如:

(1)The site contains a wealth of information about our diverse collections, exciting exhibitions, and engaging programs.

该句运用了wealth,diverse,exciting,engaging等多个积极的评价性词汇,特别是exciting和engaging通过鉴赏系统的反应类型激发了受众求知的渴望和探索的好奇,生动地说明了美国博物馆的各项服务是多么令人向往。态度资源的使用使读者在潜移默化中接受这些评价,进而产生来博物馆现场参观的欲望。

CHN库主题词表中的评价性词汇主要包括“重要”、“悠久”、“辉煌”、“真诚”、“丰富”、“灿烂”、“精美”、“优秀”、“独特”、“古老”、“博大”。与美国语料相比,中国语篇的评价资源主要属于鉴赏子系统,而表达情感的资源比较少。仅在中国国家博物馆的馆长致辞语篇的结尾部分出现了类似美国语料中颇具感染力的互动语句。

(2)我还是希望国内外网友能够有机会来中国国家博物馆参观访问,欣赏国博恢弘的建筑,观赏古今中外的历史和艺术珍品,享受我们的服务。我相信,当您徜徉于中国国家博物馆这座崇高文化殿堂中,徜徉于历史与艺术的长河中,一定会惊叹中华五千年文明的辉煌和灿烂,赞美世界文明的流光和异彩,感受艺术的纯真和大美,一定会获得身心的愉悦。

该句由第一人称“我”向读者发出实地参观博物馆的邀约,对建筑、藏品和服务运用丰富的心理过程动词和积极的评价性词汇来描述,使读者产生无限期待,实现了馆长致辞语篇的交际目的,同时话语策略也建构了国家博物馆力求服务大众的公共文化服务机构形象。

2 机构意识形态和社会文化因素分析

拥有观众的广泛参与和支持是美国博物馆事业发达的重要原因之一。以史密森尼博物学院(Smithsonian Institution)为例,作为唯一隶属于美国联邦政府的国家博物馆在全美拥有广泛的知名度,近20年来办馆理念从“以藏品为中心向以观众为中心转变”(陈淑琤,2012:79)。上文分析的美国博物馆馆长致辞的各种表达亲和关系的话语策略正是这种以观众为中心的办馆理念在话语层面的体现。而这种体现亲和关系的机构话语又会对博物馆建构亲和的服务性机构身份产生积极影响。正如Fairclough(1992)所言,现代话语的民主化、商品化和技术化使得现代社会的权势关系表现得更加隐蔽了。

而国内博物馆事业在发展中遇到了困境,除了外部因素外,身份定位是关键问题,本质就是博物馆与公众关系的问题。受精英主义文化立场的影响,我国的博物馆一直以收藏及展示艺术品,为专业人士服务的机构形象示人(辛儒、孔旭红, 2007)。由于长期关注的中心是藏品而不是观众,机构话语如展品的说明文字、博物馆的导览手册等也充满了专家权威性的口吻,居高临下的教导者姿态让观众望而却步(高敏,2010)。在批评话语分析看来,机构话语对机构的身份定位和社会实践具有建构作用。在当前和谐社会语境下,为了中国博物馆事业的健康发展,有必要借鉴西方先进博物馆的机构话语模式,对中国博物馆机构话语进行重建,以观众需求为导向,在语篇中有效地使用表现亲和的语言手段,以改变以往机构话语中博物馆与公众疏离的关系,重新构建双方亲密平等的互动关系,为中国博物馆机构身份再构建提供有力的话语策略支持。

五、结语

本文基于中美两国各40家博物馆的馆长致辞,通过语料库与批评话语分析相结合的研究,指出语料中积极的情感和鉴赏资源、第一、二人称代词的有效使用及心理过程动词的大量使用实现了美国博物馆与受众亲密平等的互动关系,从而建构了美国博物馆为大众提供公共文化服务的机构身份,是美国博物馆以观众为中心的办馆理念在话语层面的实践。美国博物馆话语与身份的互动关系研究为我们重新审视中国博物馆事业发展与现代社会的关系提供了新的视角。对博物馆机构话语的反思、修正和重建显得尤为重要。因此,本文对以美国为代表的西方先进博物馆机构话语模式的研究结果对中国博物馆机构身份的话语建构有着切实的实践意义。本研究也具有方法论上的价值,是将语料库、批评话语分析和功能语言学理论结合起来的一次有益尝试,为机构话语领域的研究带来新的思路。今后还可以基于这一研究范式开展其他身份类型,如个人身份、国家身份的话语建构研究。

[1] Ashforth, B. & F. Mael. 1996. Organizational Identity and Strategy as a Context for the Individual[A]. In J. Baum & J. Dutton (eds.) Advances in Strategic Management[C]. Greenw ich: JAI Press.

[2] Carter, R. 1997. Working with Texts[M]. London: Routledge.

[3] Christensen, L. 2008. Corporate and Organizational Identity[A]. In W. Donsbach (ed.) The International Encyclopedia of Communication[C]. Hoboken: Wiley-Blackwell.

[4] Coupland, C. & A. Brown. 2004. Constructing Organizational Identities on the Web: A Case Study of Royal Dutch/Shell[J]. Journal of Management Studies, (8): 1325-1347.

[5] Fairclough, N. 1992. Discourse and Social Change[M]. Cambridge: Polity Press.

[6] Halliday, M. A. K. 2004. An Introduction to Functional Grammar[M]. London: Edward Arnold Publishers.

[7] Hardt-Mautner, G. 1995. Only connect: Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics[Z]. University of Lancaster.

[8] Martin, J. & P. White. 2005. The Language of Evaluation: Appraisal in English[M]. New York: Palgrave Macmillan.

[9] Stubbs, M. & A. Gerbig. 1993. Human and Inhuman Geography: On the Computer-assisted Analysis of Long Texts[A]. In M. Hoey (ed.) Data, Description, Discourse[C]. London: Harper Collins.

[10] Stubbs, M. 1997. Whorf’s Children: Critical Comments on Critical Discourse Analysis[A]. In A. Ryan & A. W ray (eds.) Evolving Models of Language[C]. Clevedon: Multilingual Matters.

[11] Sun Ya. & Jiang Jinlin. 2014. Metaphor Use in Chinese and US Corporate M ission Statements: A Cognitive Sociolinguistic Analysis[J]. English for Specific Purposes, (33): 4-14.

[12] Tann, K. 2010. Imagining Communities: A Multifunctional Approach to Identity Management in Texts[A]. In M. Bednarek & J. Martin (eds.) New Discourse on Language: Functional Perspectives on Multimodality, Identity, and Affiliation[C]. London: Continnum.

[13] Van de M ieroop, D. 2005. An Integrated Approach of Quantitative and Qualitative Analysis in the Study of Identity in Speeches[J]. Discourse and Society, (1): 107-130.

[14] 陈淑琤. 2012. 美国博物馆的价值取向与品质——以史密森尼博物学院为例[J].福建文博, (1): 79-82.

[15] 高敏. 2010. 从藏品到观众——美术馆关注中心的转变[J].美术学刊, (5): 74-76.

[16] 李慧, 李经伟. 2010. 基于语料库政治演讲语篇的批评性分析[J].武陵学刊, (3): 119-123.

[17] 李娜, 张琦. 2015. 西方媒体视野下的中国女性形象——一项基于语料库的批评话语分析[J].山西师大学报(社会科学版), (6): 105-110.

[18] 楼毅. 2015. 基于Fairclough三维框架对米歇尔·奥巴马身份建构的研究——以米歇尔·奥巴马2012年民主党大会演讲为例[J].长春大学学报, (1): 50-53.

[19] 马嫣. 2015. 从态度系统看美国主流媒体对中国经济形象的构建——一项基于语料库的批评话语研究[J].浙江师范大学学报(社会科学版), (3): 101-107.

[20] 钱毓芳. 2010. 语料库与批判话语分析[J].外语教学与研究, (3): 198-202.

[21] 钱毓芳, 田海龙. 2011. 话语与中国社会变迁:以政府工作报告为例[J].外语与外语教学, (3): 40-43.

[22] 孙咏梅, 张艳斌. 2013. 从“北大简介”看大学身份的话语建构[J].中国社会语言学, (1): 66-73.

[23] 唐丽萍. 2011. 语料库语言学在批评话语分析中的作为空间[J].外国语, (4): 43-49.

[24] 王俊, 刘莎莎. 2011. 别让收藏成“冷藏”[EB/OL]. http://shenzhenmuseum.com.cn/bwgxx.do?artid=366 &dispatch=wbkxinfo.

[25] 王振华. 2001. 评价系统及其运作——系统功能语言学的新发展[J].外国语, (6): 13-20.

[26] 辛儒, 孔旭红. 2007. 博物馆的“机构化”形象危机及其应对策略[J].中国博物馆, (4): 63-66.

[27] 徐涛. 2004. 促销文化队机构语言的“殖民化”影响——中国高校招生简章之个案分析[J].南开语言学刊, (1): 139-147, 204.

[28] 徐涛, 张迈曾. 2004. 高等教育话语的新变迁——机构身份再构建的跨学科研究[J].河北大学学报, (3): 108-110.

[29] 袁周敏. 2013. 身份建构的应用研究述评[J].山东外语教学, (2): 38-43.

H030

A

1008-665X(2016)6-0035-05

2016-02-19

付海燕,女,讲师,硕士,研究方向:语料库语言学、话语分析