区域发展战略、基础设施投资与经济增长——基于动态面板数据模型的实证研究

2016-12-09赵鹏

赵鹏

(吉林大学东北亚研究院,长春,130012)

区域发展战略、基础设施投资与经济增长——基于动态面板数据模型的实证研究

赵鹏

(吉林大学东北亚研究院,长春,130012)

本文利用2000-2013年30个省份的面板数据,实证分析基础设施投资对区域经济增长的时间、空间效应及其传导路径。论证显示:在FDI、劳动力、人口密度、固定资产投资、基础设施投资五个变量的条件下,时间维度上基础设施投资对区域经济增长具有显著的正向促进作用,空间维度上对全国和中西部地区具有显著的正向促进作用。在对传导路径的研究中可以看出,促进东部地区经济增长的决定因素是固定资产投资和劳动力的数量、素质等,因此,在东部地区要增加固定资产投资,调整人才培养结构;在西部、中部地区要增加基础设施投资,为经济发展提供便利条件。

基础设施投资;经济发展;传导路径;乘数效应

一、导言和文献综述

基础设施有狭义和广义区别,马树才是较早对此展开研究的学者,他认为狭义基础设施指的是提供物质条件、工程设施和有形资产的部门和行业,广义基础设施还包括文化、科技、教育等无形资产的部分,本文拟对狭义基础设施展开研究。自改革开放以来,我国经济发展迅猛,2006年我国GDP增速是11.61%,2007年是13.01%。但是,2008年开始席卷全球的金融危机使我国的经济增速明显放缓,GDP增速降为9.05%,为保持经济健康良性持续发展,国家在2008年底出台了四万亿基础设施投资措施,这些资金主要投在铁路、公路、民航、水运、电力、水利等为代表的基础设施上,以刺激经济增长;2014年,为应对经济下行压力,基础设施领域投资不断加码,再次投资将达到4.7万亿①国家发展改革委和交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设3年行动计划》。。重点涵盖铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通等303个项目,涉及项目总投资约4.7万亿元,以完善快速交通网、基础交通网、城际城市交通网重点建设。两次投资均在基础设施领域,共约8.7万亿元。为什么国家反复投资基础设施建设?这引起了我们的关注。本文从基础设施投资着手,依据2000年至2013年十四年的数据深入分析基础设施投资与区域经济增长的内在关系,力图为区域经济政策的制定提供佐证。

基础设施投资与区域经济增长的关系是学术界较为关注的问题,学者们采用不同的研究方法进行论证。国外学者较早对此开展研究,Aschauer(1989)运用TFP回归分析对美国1949-1985年数据进行基础设施投资效应研究,得出基础设施投资对经济增长的边际回报率大于私人投资的结论。国内学者早期多用定性或数理统计方法研究二者的关系,随着研究的深入,现有一些学者对TFP方法进行改进,采用动态面板SYS-GMM和VAR模型法(李妍,赵蕾等, 2015)、生成函数法(鞠晴江等, 2005)、内生经济增长模型数值模拟法(骆永民.2008)、增长核算方程法(Pravakar Sahoo,Ranjan Kumar Dash, 2009)、耦合关系分析法(战金艳、邓祥征、岳天祥, 2005)等。此外,也有学者针对基础设施投资中的某一个领域展开研究,构建交通基础设施对区域经济增长的空间溢出模型,认为中国交通基础设施对区域经济增长的产出弹性值合计在0.05-0.07之间(Zhang Xueliang, 2013)。而Aschauer对1965-1983年美国50个州的截面数据进行分析,得出产出弹性范围在0.055-0.11之间(Aschauer, 1990)。基础设施投资额度与经济发展存在8%-13%的比例关系,占固定资产投资比重应在18%-25%之间(王卉彤,李为人,2007)。MI Ben-jia(2009)认为基础设施投资对经济的贡献率是0.267。当然,有学者认为基础设施投资对经济发展也会有副作用,Khalifa H. Ghali(1998)针对突尼斯的数据,运用多变量协整和向量误差修正模型探讨私人和公共投资的因果关系。论证公共投资对经济有促进作用,但对私人投资有挤出效应。沈家文(2011)认为基础设施投资具有“乘数效应”,带来几倍于投资额的社会总需求和国民收入,并在2011年前瞻性地提出要成立亚洲基础设施投资股份制商业银行。这一建议与我国倡议并已投入运营的“亚洲基础设施投资银行”相吻合。

由以上分析可见,许多学者针对基础设施投资对经济增长的促进作用展开研究,并尝试测算投资促进经济增长的比例,但是,总起来还存在以下几点不足:一是研究方法上,学者多是采用时间序列展开,较少采用面板模型;二是选取视角有待商榷,部分学者从投入产出模型进行论证,或者内生模型论证,这些方法变量选取有限,不足以充分说明基础设施投资对经济增长促进作用及挤出效应。本文的贡献在于选取变量数量多,时间跨度大,把四万亿基础设施投资前后纵向对比和把中国分成东部、中部、西部三个区域以及在同一时间段横向对比,充分验证基础设施投资对经济增长的促进作用以及挤出效应。

二、变量选择与模型设计

(一)计量模型设定

在变量选取上本文参考Karras(1993;1996)、孙早(2015)的变量选取方法,利用我国30个省份面板数据对本文的两个假说进行检验,并把我国分为西部区域、东部区域、中部区域,利用全国数据和三个分区域的面板数据进行模型验证。模型设定如下:

其中,因变量Yit表示i地区t年的人均经济增长率。自变量共包括两组:第一组是基础设施inf,第二组是控制变量X。εit为残差项。

(二)变量指标选取和数据说明

1.被解释变量。本文使用人均GDP(pgdp)表示,这是因为GDP 反映总量指标,体现一国的综合实力,而人均GDP不包含人口规模的影响,何以真实反映本国居民的富裕程度。可见,选用人均GDP较GDP更为合理。

2.核心解释变量。参考Karras(1993;1996)政府支出模型。Karras提出把基础设施投资细分为“基础设施具体投资”、“政府其余投资”项,考虑到二者可能存在共线性,把二者合并为inf,涵盖电力、燃气及水的生产和供应业,交通运输、仓储、邮政通信业,水利、环境和公共设施管理业,卫生、社会保障、社会福利、教育事业,科学研究、技术服务、地质勘查业,并把inf作为核心解释变量,基础设施投资水平一般以提升公共服务为宗旨。

3.控制变量。为了更加稳妥地反映基础设施投资对经济增长的促进作用,检验二者真实关系,在控制变量的选取上参考胡鞍钢、刘生龙,(2009)变量选取,但剔除外贸依存度项,改为利用外资,这是因为对外依存度是衡量一国经济对国外依赖程度的指标,用进出口总额除以该国的GDP,基础设施投资更多取决于政府宏观投资行为,利用外资选项足以表达此意,故更改为利用外资(fdi),另外增加劳动力(lab)、固定资产投资(fix)、人口密度(pop)作为控制变量。其中:(1)劳动力(lab)采用各地区每千人中在岗人数的比重(%)表示;(2)固定资产投资(fix)采用各地区全社会固定资产投资总额占地区生产总值的比重(%)表示;(3)人口密度(pop)采用各地区人口总量占各地区国土面积的比重(%)表示;(4)利用外资(fdi)采用实际利用外资占国内生产总值GDP的比重(%)表示,具体见表1。

表1 基础设施建设投资综合评价指标体系

(续表)

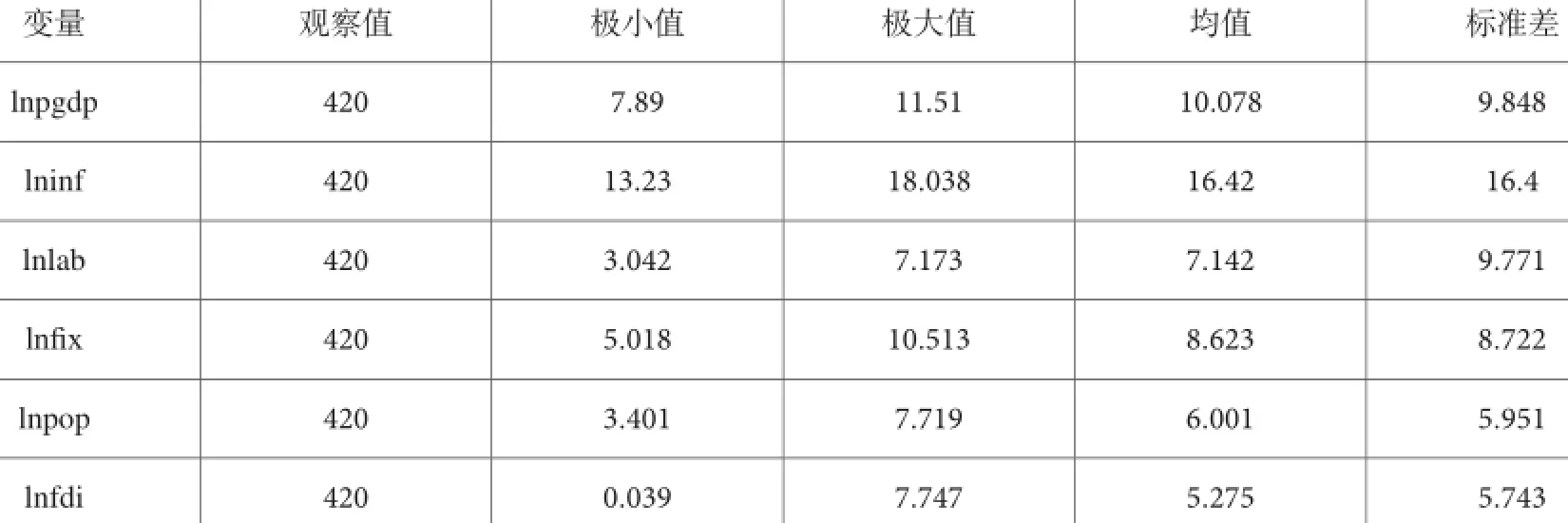

(三)模型设定

本文以我国30个省份的数据作为观察样本,分析时间跨度为2000-2013年,其中劳动力、人口密度的数据来自2000至2013年《中国城市统计年鉴》,固定资产投资、利用外资、人均GDP的数据来自2000至2013年《中国统计年鉴》,基础设施投资数据分别来自30个省2000-2013年的统计年鉴。另外,因西藏数据不足,加以剔除。表2显示主要变量对数化后的描述性统计结果。

表2 主要变量的描述性统计

我国人口众多,幅员辽阔,各省份经济情况不尽相同,经济发展差异显著,如果仅从时间维度考虑基础设施投资对经济发展的影响,会忽略各省份之间的异质性;若仅从空间维度上考察又会忽略时间的动态性。为解决以上两个问题,本文从时间维度上把数据分为2000-2008年、2009-2013年两个时间段,分别考察金融危机前后基础设施投资对经济发展的冲击作用。又在空间维度上把我国分成东部、中部、西部三个空间区域加以分段考察,进而更加详实准确反映对经济冲击的效果。基于上述陈述,本文利用我国2000-2013年的面板数据,建立(2)所示的计量模型,考虑到数据的平稳性和消除异方差,文本均对各变量进行对数化处理。

其中1npgdpit为被解释变量,表示人均GDP的自然对数,1ninfit为核心变量,表示区域基础设施投资量的自然对数,1n1abit表示劳动力的自然对数,1nfixit表示固定资产投资的自然对数,1npopit表示人口密度的自然对数,1nfdiit表示利用外资的自然对数,µit为随机误差项。模型中i代表我国30个省份,i=1,2,......,30;t代表年份,t=2000,2001,......,2013。

三、基础设施投资与区域经济增长关系研究

(一)基础设施投资对经济增长的时间效应分析

2008年爆发世界范围金融危机,各国经济增速放缓。我国经济内需不足,出口受阻,使我国经济增长下行压力增大。为刺激经济向健康良性发展,我国出台了各种促进经济发展的措施,其中包括四万亿基础设施投资。为此,文本以2008年为时间分界点,分别考察四万亿投资前和投资后对经济发展作用的时间效应。另外,模型设定为固定效应模型,利用Hausman检验对结果加以验证,经检验,各数据均符合预期假设。详见表3估计结果。

表3 基础设施投资对经济增长的时间效应估计结果

表3的回归结果显示,金融危机前后,基础设施投资对经济增长具有非常明显的正向促进作用,在1%的显著水平下对经济正向的影响效应为0.357 54,在2000-2008年间促进作用为0.088 277,并不显著,这是由于经济危机前我国的基础设施投资不足,经济增长主要是以外向型出口为导向,外需充足,基础设施薄弱,投资数额少,不足以拉动经济显著增长。在实施四万亿基础设施投资后,在1%的显著性水平下影响效应为0.555 341,明显高于2000-2013年间平均值0.197 801个百分点,高于四万亿投资前0.467 064个百分点。可见,基础设施投资作用明显,在今后的经济发展中,在财政资金允许的前提下,应加大基础设施投资,促进经济稳健增长。

从全国范围来看,劳动力对经济的作用显著,在10%的显著性水平作用下为0.589 691,但2008年前不显著,这也和基础设施投资相吻合。可能是2008年前,我国基础设施投资不足,劳动力就业岗位少,大量劳动力闲置,城镇化水平低,大量劳动力为维持生活所需成本高于为社会所创造的价值。而2008年后,国家加大基础设施投资力度,创造更多就业岗位,富余劳动力有更多就业机会,创造更多财富,从而促进经济发展。

从固定资产投资来看,在1%的显著性水平下对经济均有明显的促进作用,而全社会固定资产投资包括基本建设、更新改造、国有单位其他投资、城镇集体经济单位投资、房地产开发投资、零星固定资产投资,城镇私营、个体经济投资,城镇和工矿区私人建房投资和农村固定资产投资,涵盖内容多、数额特别巨大,对经济增长的拉动作用明显。

从全国范围来看,人口密度的增长效应为1%的显著性水平下对经济增长的促进作用显著。我国人口众多,能为企业提供大量廉价的劳动力,降低企业的生产成本,使产品在国际市场上因价格低更富有竞争力,从而出口大量产品,促进经济增长。

从利用外资来看,2008年前后对经济作用都不显著,可能是我国科技基础薄弱,经济技术不发达,我国企业多以劳动密集型为主,而外国投资企业拥有先进技术经验,对我国企业冲击力大,不利于地方企业成长、壮大。所以,外资对我国经济增长促进作用并不显著。

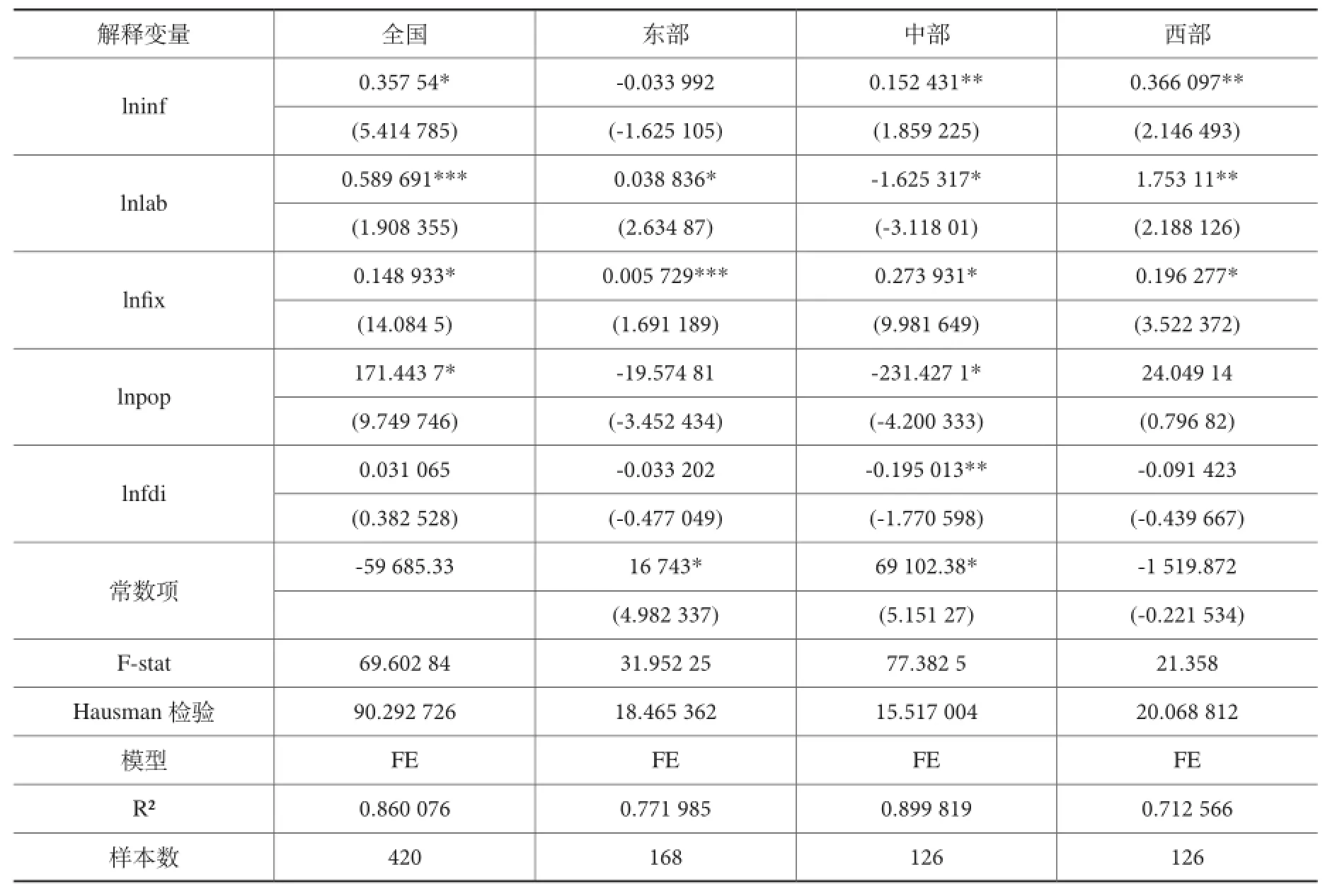

(二)基础设施投资对经济增长的空间效应分析

我国地域辽阔,各省份之间资源禀赋、人口密度、基础设施投资、固定资产投资、劳动力数量、利用外资情况不尽相同。因此,各省份经济发展极不均衡。为深入分析基础设施投资对经济增长的空间效应及其差异,本文将从全国层面分为西部、中部、东部三大区域,并分别进行面板数据模型分析,探索基础设施投资对经济增长的空间影响机理。

从表4数据来看,在全国范围内基础设施投资对经济发展有促进作用,其中,西部最显著,中部其次,东部不显著。这可能是因为改革开放以来,国家允许一部分人、一部分地区先富起来,先富带动后富,逐渐走向共同富裕的政策影响。东部沿海城市利用区位优势,引进外资,吸引人才,基础设施投资力度大于中部和西部。2000-2013年间,东部基础设施逐渐完善,数额按比例逐年递减,对经济拉动作用不显著,当然,也可能是存在 “挤出效应”。而中部、西部地区基础设施薄弱,国家近年实施的西部大开发政策、振兴东北老工业基地以及“一带一路”等一系列政策的出台,在中、西部进行大力投资,尤其在基础设施建设上,极大地促进经济增长。在5%的显著性水平下,西部值为0.366 097,中部值为0.152 431。

假作真时真亦假,技术革命实现了虚拟层面实体化的突破,并迅速商业化发展开来,助以人脑思维读取手段先驱性地运用到某些企业管理之中——她有幸工作于这样一个伟大的企业之中。公司的口号嘹亮而极具诱惑力,“Everything in touch(尽在触手之间)”。

从劳动力方面来看,在全国范围内有显著性促进效应。其中,西部最明显,东部其次,中部有阻碍作用。这是因为东部沿海城市,经济区位好,基础设施完善,大中院校以及科研院所众多,企业经常提供高薪等各种福利待遇吸引优秀人才从而促进经济增长。中部地区劳动力对经济有阻碍作用,说明中部地区人才流失严重,大量优秀人才流向东部沿海经济发达城市,劳动力流向东部,本地企业生产成本提升,不利于企业发展,阻碍经济增长。

从固定资产投资来看,全国以及东部、中部、西部均对经济有显著的促进作用。其中,中、西部效应大于东部,大于全国均值。这是因为在东部高速发展、西部大开发得到较快的发展以及东北老工业基地振兴之后,中部突显出“塌陷”状态,我国各区域经济发展不均衡,也产生各种社会矛盾。为促进全国经济相对均衡发展,于2004年提出“中部崛起”概念,2006年明确为国家战略。

从表4人口密度数据来看,在全国范围内在1%的显著性水平下对经济增长效应显著,大约171个单位人口密度会促进经济增长0.01个单位。同时发现对东部作用不显著,中部显著为负,阻碍经济发展。可能中部人口众多,密度大,大学数量少,受教育水平低,人口的增长速度大于经济发展速度,从而阻碍经济发展。西部影响不显著。

从利用外资来看,在全国范围并不显著,对局部地区而言,东部、西部不显著,中部显著为负数,阻碍经济发展。沈桂龙、于蕾(2005)认为这是因为跨国公司通过合资或者其他策略,压制我国品牌,推广自己的品牌。我国汽车和化工行业中相当多的品牌已经在合资中萎缩甚至消失,致使我国区域产业发展不均衡,加剧区域经济非均衡发展,抑制本土企业的自主创新。他们的观点与本文结论相吻合。

表4 基础设施投资对经济增长的空间效应估计结果

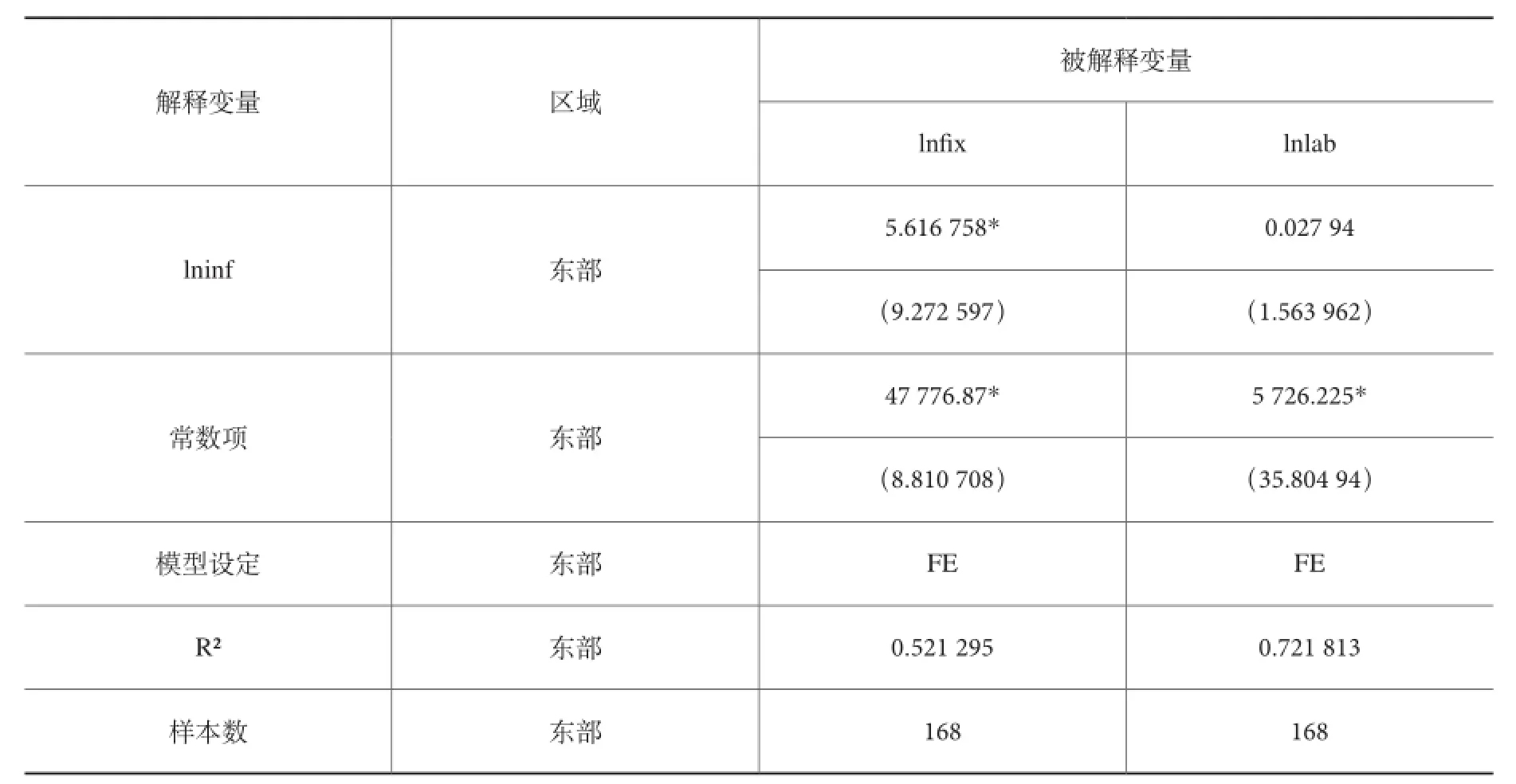

(三)基础设施投资对经济增长的传导路径分析

通过以上分析不难发现,基础设施投资的经济增长效应具有不同的时间、空间分异特性。从时间维度上考察可以看出,金融危机后四万亿基础设施投资对经济的促进效应显著。在空间维度上对全国和西部、中部区域经济产生显著的促进效应,而对东部区域却不显著。众所周知,我国东部地区是我国经济发展最快的区域,既然基础设施投资对经济的促进作用不显著,理论上推测应该存在另外隐性传导路径推进东部区域经济增长。为探求促进经济发展的影响因素,下面对隐性的传导路径和强度展开细致的剖析。

可以发现,东、中、西部地区的外部因素大致相同,一定存在内部影响机制促进东部经济发展,按照这种理论推算,可以认定在东部地区发展过程中必然存在除基础设施投资之外的重要传导路径,正是这种传导因素使东部区域经济呈现异于其他区域的增长态势。下面拟借鉴安虎森(2012)关于传导路径的研究方法,建立式(2)的模拟计量模型,利用模型估算的系数并与前文计算的时空维度结果探讨潜在传导路径及其影响强度,识别基础设施投资对经济增长的潜在传导机制。

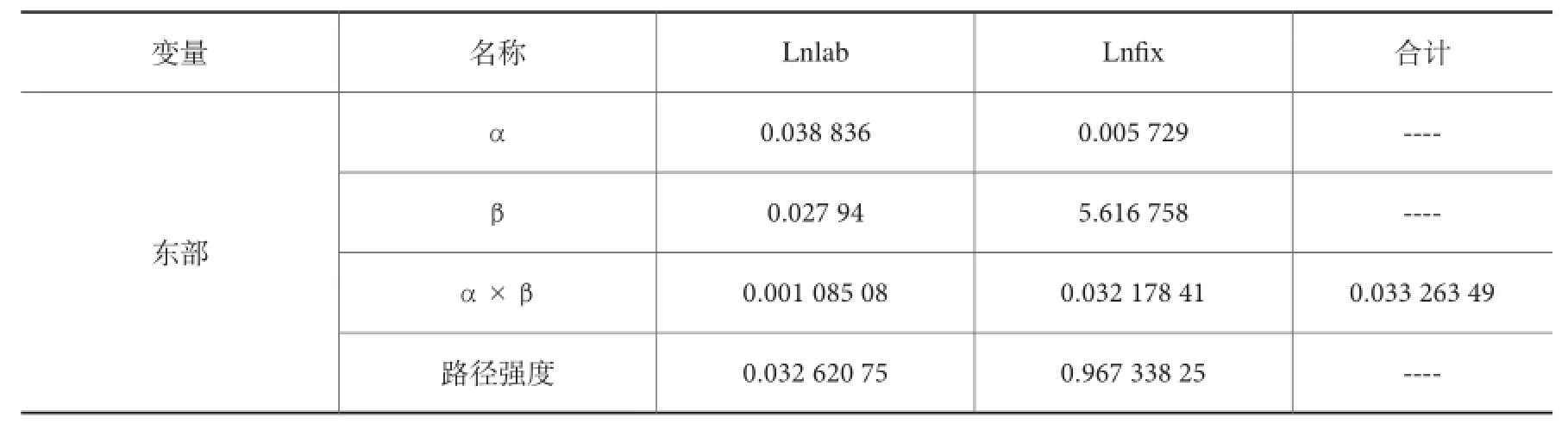

根据表5的估计结果,结合表4和表3的回归结果中各个控制变量具有显著性的影响系数,进一步分析东部地区基础设施投资对区域经济增长的潜在传导路径及其路径强度。由表6可知,其中a 的数值来源于表3和表4的显著性回归系数,β的数值来源于表5的相应系数值,合计项数值是对应的三个指标值的累加,并用a和β的乘积除以合计项数值得出该潜在路径的相对影响强度。

表5 东部地区基础设施投资传导路径的计量回归结果

表6显示,在东部区域,基础设施投资对经济增长的影响强度最大,其次是劳动力。这表明在东部区域,经济增长迅猛得益于大量的固定资产投资和东部拥有大量受过良好教育的人才、不同层次的劳动力。在世界范围的金融危机影响下,内需不足,出口受阻,只能选择扩大固定资产投资这条途径。事实上,从20世纪90年代以来,以政府投资为主导的大型基础设施建设,极大地促进了我国的固定资本形成,是我国经济持续增长的重要动力,而持续稳定增长的财政收入则为这些固定资产投资提供了有效的保障。

表6 东部地区基础设施投资的传导路径强度

四、结论与展望

(一) 结论

本文以劳动力、人口密度、固定资产投资、基础设施投资、利用外资五个要素作为控制变量,实证分析基础设施投资对经济增长的时间效应和空间效应以及传导路径。基于以上分析,得出如下几点结论:(1)从空间维度上看,基础设施投资对经济增长呈现空间分化的特点,主要表现在对全国总体和中部、西部具有显著的促进作用,对东部沿海开放区域并不显著;(2)在时间维度上,基础设施投资对经济增长的促进作用始终显著,并且2008年后正向促进作用异常显著,呈现逐渐增强的态势;(3)在东部区域,基础设施投资对经济增长的促进作用并不显著,必然存在潜在的传导路径推动东部经济发展,通过实证分析得知,固定资产投资和劳动力是推动东部经济发展的重要途径。而FDI利用不当会阻碍经济发展,所以应当适度利用外资,避免外资企业对国内企业技术的冲击、人才的掠夺。

(二)未来展望

世界范围的金融危机并没有结束,我国经济依然面临内需不足,出口受阻的严重双重压力,钢铁、煤炭等行业产能过剩,二三线城市住房供大于求,而化解产能过剩最好最有效的办法就是供给侧结构性改革,从人力资源、土地资源、资金投入、科技创新角度进行结构性改革,淘汰落后产能,而对那些已经生产出来的钢材等过剩产能需要进行消化,一方面可以把落后产能、产品向“一带一路”沿线发展中国家销售,另一方面需要把过剩产能投入到我国基础设施建设上来,我国基础设施和欧美发达国家相比还很落后,例如报端经常报导的山体滑坡,2016年6月份南方的洪涝灾害,北上广等经济发达城市的交通拥堵现象,农村养老保险、医疗保险落后,城乡二元经济现象,农村基础教育落后,城市市民休闲娱乐施设缺少,水污染处理,科研与技术服务设施改善,城市园林绿化人均不足等市政公用工程设施和公共生活服务设施等基础设施亟需改善,而这些城市直接生产部门和为居民生活提供条件和公共服务的工程设施,是城市生存和发展的基础。基础设施建设具有所谓“乘数效应”,即能带来几倍于投资额的社会总需求和国民收入。一个国家或地区的基础设施是否完善,是其经济是否可以长期持续稳定发展的重要基础。所以本文基于我国当前的经济形势,既继承以往的研究成果又力求从时间、空间分异和传导路径方面深入分析基础设施投资对经济发展的增长效应,探索得出了不同于现有研究成果的重要结论,为我国东部、中部、西部基础设施投资促进经济发展提供了理论依据。

[1]马树才,李华,袁国敏,韩云红.基础设施投资拉动经济增长测算研究[J]《统计研究》2001(10):30-33

[2]厉无畏、张泓铭,转型期上海城市基础设施投资问题研究 [J]《社会科学》1998(7):11-16

[3]茆训诚,图们江下游三角洲地区改善基础设施投资环境的设想 [J]《黑龙江社会科学》1998(2):67-68

[4]鲍金红、董哲飞,浅析国家基础设施投资 [J]《中南民族学院学报(哲学社会科学版)》1999(2):23-25

[5]李妍,赵蕾,薛俭,城市基础设施与区域经济增长的关系研究[J]《经济问题探索》2015(2):109-114

[6]鞠晴江,基础设施对农村经济发展的作用机制分析[J]《经济体制改革》2005(4):89-92

[7]骆永民,基础设施建设、交易成本与经济增长[J]《当代经济管理》2008(1):14-18

[8]战金艳、邓祥征、岳天祥,基础设施建设水平与城乡生态经济系统发展的偶和分析 [J]《人文地理》2005(4)37-41

[9]王卉彤、李为人,北京城市基础设施建设投资与经济发展水平研究[J] 《北京社会科学》2007(1):20-24

[10]李强,基础设施投资、教育支出与经济增长——基础设施投资“挤出效应”的实证分析 [J]《财经理论与实践》2012年(5):72-77

[11]李强、郑江淮,基础设施投资真的能促进经济增长吗?[J]《产业经济研究》2012(3)50-58

[12]沈家文,论后危机时代的基础设施建设与区域经济合作 [J]《学术交流》2011(7)77-80

[13]孙早、杨光、李康,基础设施投资促进了经济增长吗——来自东、中、西部的经验证据[J]《经济学家》2015年第8期:71-79

[14]胡鞍钢,刘生龙,交通运输、经济增长及溢出效应《中国工业经济》2009年第5期:5-14

[15]沈桂龙、于蕾,外商直接投资对我国经济发展的负面影晌及对策思考[J]《世界经济研究》2005(11)4-10

[16]李文郢、姜源深,中国东北区域基础设施建设展望 [J]《东北亚论坛》1994(3)51-56

[17]安虎森、周亚雄、薄文广,技术创新与特定要素约束视域的“资源诅咒”假说探析[J] 《南开经济研究》,2012年第6期100-115

[18]郭杰,财政支出与全社会固定资产投资:基于中国的实证研究 [J]《管理世界》2010(5)33-44

[19]Aschauer D. A..Is Public Expenditure Productive? [J].Journal of Monetary Economics,1989,23(2):177一200.

[20]Pravakar Sahoo, Ranjan Kumar Dash Infrastructure development and economic growth in India Journal of the Asia Pacific Economy, 2009, Vol.14 (4) 351-365

[21]zhang xue liang Has Transport Infrastructure Promoted Regional Economic Growth? Social Sciences in China 2013(2) 24-47

[22] Aschauer D.A..Why is Infrastructure Important? , in A.H. Munnell (ed.),Is there a Shortfall in PublicCapital Investment? [M].Federal Reserve Bank of Boston, Boston, Massachusetts, 1990, United States.

[23]]MI Ben-jia Infrastructure Investment and Regional Economic Development in China Asian Agricultural Research 2009 (4):21-26

[24]KHALIFA H. GHALI Public investment and private capital formation in a vector error-correction model of growth Applied Economics 1998(30):837-844

[25] Karras,Georgios. 1993. "Employment and Output Effects of Government Spending: Is Government Size Important?" Economic Inquiry, Vol. XXXI (July) :354一369

[26] Karras.Georgios. 1996. "The Optimal Government Size: Further International Evidence on the Productivity of Government Services’Economic Inquiry,34 (April):193-203

〔执行编辑:韩超〕

The regional development strategy, infrastructure investment and economic growth - empirical research based on dynamic panel data model

ZHAO Peng

(Northeast Asian Studies College, Jilin University, Changchun, 130012, China)

In this paper, using the panel data of 30 provinces from 2000 to 2013, the empirical analysis of infrastructure investment in time and space effect of regional economic growth and its transmission path. Argument shows that: in FDI, labor force, population density, fixed assets investment and infrastructure investment under the condition of the five variables, time dimension on infrastructure investment has significant positive promoting effect on regional economic growth, on the spatial dimension in the country and, in the western region has significant positive role in promoting. Can be seen in the study of transmission path, can promote economic growth in eastern deciding factor is the number of fixed asset investment and labor, quality, etc. Therefore, in the eastern region should increase the investment in fixed assets, adjust the structure of talent training; In the west, the central region should increase investment in infrastructure, to provide convenient conditions for economic development.

Infrastructure investment; economic development; conduction path; multiplier effect

F283

A

2095-7572(2016)06-0076-11

2016-9-14

(1)教育部人文社会科学研究青年基金项目“空间趋同视角下中国新型城镇化效率优化研究”(15XJC790015);(2)吉林省教育厅“十三五”规划社会科学(软科学)研究“吉林省对外贸易发展动力与机制研究”(20160418034FG);(3)吉林省教育厅“十二五”社会科学研究,“区域能力建设新视角下长吉新区建设与发展研究”(吉教科文合字[2015]第557号)。

赵鹏(1983—),男,黑龙江省佳木斯市桦南县人,吉林大学东北亚研究院经济学博士,主要研究方向为区域经济学。