叙事断裂与叙事干预

——重读《悲惨世界》

2016-12-09常霜林

常 霜 林

(华北水利水电大学 外国语学院,河南 郑州 450046)

叙事断裂与叙事干预

——重读《悲惨世界》

常 霜 林

(华北水利水电大学 外国语学院,河南 郑州 450046)

《悲惨世界》是经典,经典有重读的必要。重读《悲惨世界》,我们发现大量的插入成分造成小说故事进程的中断和小说叙事的断裂,这是理解《悲惨世界》的关键,也是理解评价这一经典的重要切入点。叙事的断裂是把语言的隐喻轴(相似性)投射到换喻轴(毗连性)之上的结果,是把诗的、哲学的、抒情的手法运用到小说创作中的结果。从另一方面说,造成断裂的部分是一种叙事干预,真实作者、隐含作者、叙述者复杂的叙事干预起到培养读者价值观、道德观和对事件评判标准的功能,作者以叙事干预导读者阅读。

经典;《悲惨世界》;叙事断裂;叙事干预

对文学经典的研究有一种“灯下黑”的现象,因为经典是光彩的、耀眼的、华美的、经久不衰的,经典的涵义之一是它的大众化,是它拥有大量的读者,人们对之已经形成共识性的认知,以至于研究者认为经典不再有进一步研究的价值,雨果的《悲惨世界》就是这样一部经典。《悲惨世界》1903年最早由苏曼殊翻译成中文,以《惨社会》为题在《国民日报》连载,后由“镜今书局将《惨社会》更名为《惨世界》,以单行本形式发行”[1],从那时到现在《悲惨世界》在中国的传播史已经历一百余年,各种节译本、缩写本、全译本达数十种[2],发行量数以百万计,直到现在,各种版本的《悲惨世界》仍堂而皇之地摆放在书店最显眼的位置,可以想象其作为畅销书的地位短时期是不会改变的。与《悲惨世界》的经典地位并不相当的是对其研究较为沉寂,1981年由柳鸣九主编的多卷本《法国文学史》出版,雨果是其中的独立章节,该章“详细而系统地介绍了雨果的生平与创作道路,阐释了雨果的文艺理论,并对雨果戏剧、诗歌、小说的创作背景、思想内容、人物典型、艺术特色及其影响与意义,进行了分析评论”[2]。1983年漓江出版社出版了《雨果创作评论集》,这是1981年雨果学术研讨会的论文集,收录20位学者的研究成果,这可能是国内研究雨果最集中的展示了,但由于受当时主流意识形态的影响,讨论还集中在雨果的人道主义思想上——《善必然战胜恶——试论雨果的小说中的人道主义》《〈悲惨世界〉中的人道主义》或许应该是其中较为重要的篇章[3],从那时到现在,除十数篇以雨果为主题的硕士论文外,鲜见有深度的雨果研究成果特别是《悲惨世界》的研究问世,先后翻译安德烈·莫洛亚著《雨果传》和让-贝特朗·巴雷尔著《雨果传》的程曾厚也主要是致力于对雨果作品的翻译。重读作为经典的《悲惨世界》,我们显明感到小说是人道主义的也是社会主义的,是浪漫主义的也是现实主义甚至现代主义的,是散文(小说)的也是诗的,是社会小说也是哲理小说、宗教小说和侦探悬疑小说,是有完整统一结构的小说也是充满着断裂的小说,但断裂并不是缺陷,断裂之处正是理解小说的关键。

一

可以从《巴黎圣母院》开始我们的讨论,这一为雨果带来巨大声誉的早期小说共11卷,其中的第三卷与第五卷极为特殊,第三卷描写作为凝固历史的巴黎圣母的建筑并用极为繁复的语言写整个巴黎,第五卷是副主教克洛德·浮洛罗的长篇议论,表达历史必将前行,印刷将取代石头,“书籍将杀死建筑”[4]的思想,这两卷在整部小说里显得如此突兀,完全游离于小说情节之外,中断故事的叙述插入长达35页的议论,一般读者会感觉不可思议,甚至连本书的译者施康强也建议“性急的读者完全可以跳开这两章不读,对抽象思考缺乏兴趣的读者也可以略过不读”[5]。其实,这样的插入在《悲惨世界》里更突出,所占全书的比例更大,以译林出版社2001版潘丽珍译本为例,全书共五部四十八卷一百二十万字,其中游离于主干情节之外的长篇插入有六处:第二部第一卷,用61页的长度叙述滑铁卢战役;第二部第六、七卷,用47页的长度叙述马丁·维尔加修会、修道院的建筑及种种清规戒律;第四部第一卷,用36页的长度讲述波旁王朝以来的历史,包括对波旁王朝、路易-菲利普、政党、政体、革命及社会主义的评说;第七卷,用23页长度叙事俚语的来源、构成、特征及其社会价值;第四部第十卷,用25页长度议论暴乱、起义、共和思想和革命精神;第五部第三卷,用超过一半共21页的长度叙述弯弯曲曲的迷宫似的散发着恶臭之气的巴黎下水道。这六部分长篇插入占了全书近14%的篇幅,此外,雨果只要觉得有必要,他就会随时停下故事的讲述插入或议论、或抒情、或故事外的故事,如第一部第二卷插入让·瓦让(旧译冉阿让)以贫困和饥饿名义对社会的审判;第三卷开始用令人近乎厌烦的罗列叙述一八一七年的历史事件;第七卷插入长篇的让·瓦让的脑海中的思想风暴;第二部第四卷通过叙说“革命的逻辑”和“革命的哲学”[6]688暗示潜藏在民众中的革命情绪;第三部第七卷开头以“坑道与坑道工”为喻插入人类社会底部潜藏的善与恶的斗争;第四部第四卷“石头下面有颗心”插入马吕尤斯写给珂赛特的情书,实际上那是一组爱情诗;第五部第一卷在紧张激烈的街垒战间歇也不忘暂时停下叙事节奏来谈论人民生存的权利和法兰民族的前途。这些插入也往往是长达数页,超过万字,更不要说故事之中的随机性的议论与评说了。

这些长篇的插入多数游离于主要情节之外,如果从小说的有机整一性上考虑,删去这些内容对小说的整体结构几乎不会产生什么影响,但雨果不但拒绝报纸连载小说的请求以防把《悲惨世界》弄的“支离破碎”,而且拒绝了出版商拉克鲁瓦“删去一些讲哲理的段落”[7]的请求,这就造成了小说的“杂”,“小说的人物杂”,“小说的地点杂”,“小说的手法杂。各种体裁,各种风格,罗列杂陈。社会小说,风俗小说,历史小说,侦探小说,哲理思考,离奇情节,节处生枝,引经据典,旁征博引,应有尽有”[8]191。也正是小说之杂,引起人们对《悲惨世界》不同评价,程曾厚列举了与雨果同时代的及后代近二十位人物对《悲惨世界》的评价[8]206—217,这些评价总的来说可以分成相对乃至相反的两种不同意见,其中朗松的观点很具有代表性,他说:“这部小说是个大千世界,大杂烩,里面充塞着借题发挥、节处生枝和沉思冥想。最伟大的美与最乏味的噜苏话在书中相映成趣。……他把各种各样的笔调、主题和体裁混杂在一起。”[9]由此看来,大量评论性、哲理性、抒情性的插入造成小说叙事的断裂,这是阅读《悲惨世界》的关键,也是如何来理解评价这一小说的重要切入点,事实上,这些看似游离主体情节之外的插入从形式上正好构成了小说结构的中心,它们不但没有造成小说结构的破碎,反而使小说具有更高意义上的严整性与统一性,从类型学上说小说插入使《悲惨世界》由“写贫困”的社会小说提升为哲理小说、宗教小说、政论小说,从影响上说小说显示出与现代主义小说某些特征的一致性,这些也正是惯常的《悲惨世界》阅读忽略的地方和小说研究忽视的地方。

二

雅克布逊通过对失语症患者语言变异的研究发现了人类言语行为的两种基本组合规律:人类言语行为中有两种基本关系,一种是相似性关系,一种是毗连性关系,相似性强调具有相同语法功能要素的聚合,可以实现同类要素的替换或并列,毗连性强调语词在时间上的连贯,可以保证有逻辑的表述事件和过程,从语言构成方式上看相似性构成语言的“隐喻过程”,毗连性构成语言的“换喻过程”,“在抒情诗歌当中,占据优势地位的是隐喻结构;而在英雄史诗里则以换喻手法为主”。“人们已经多次指出过隐喻手法在浪漫主义和象征主义流派当中所占的优势地位,然而却尚未充分认识到:正是换喻手法支配了并且实际上决定着所谓‘现实主义’的文学潮流。”[10]由此可见,相似性原则和毗连性原则在不同的文体中分别占据优势,诗歌是音韵化的,遵循相似性原则,主要是隐喻性的,具有空间性特征,重在抒发情感和表达哲理;小说是散文化的,遵循毗连性原则,主要是换喻性的,具有时间性特征,重在讲述语义连贯逻辑性强的故事。

显然,《悲惨世界》是散文化的小说,毗连性原则成了小说结构的主要原则,雨果是善于讲故事的,并且能把四个故事讲得如此错综复杂完整一体,如此完美无缺跌宕起伏,如此生动有趣引人入胜,其中充满了新异、机缘、巧合、伏笔、照应、悬疑。一个苦役犯爬上令上眩晕的桅杆上救人可以抓住机会奇迹般的逃走;一个曾是修剪树枝工人的苦役犯可以在释放后凭自己的聪明搞发明创造并开办工厂造福地方,最后还当上这个工业小城的市长;冰天雪地里侮辱芳蒂娜(旧译芳汀),给她内衣里塞一把雪的“绅士”原来就是在巴黎玩弄她又抛弃她的花花公子;让·瓦让被雅韦尔(旧译沙威)追得走投无路逃到一个与世隔绝的修道院竟然巧遇到自己曾救过其命的福施勒旺;马里尤斯为惩治歹人向警察局告密却不巧使自己情人的父亲被雅韦尔发现;小加弗洛什在大街上拾得两个无家可归的儿童竟然是自己从未谋过面的弟弟;一张吸墨纸一面小镜子成了让·阿让窥得珂赛特爱情秘密的物证;让·阿让背着马吕尤斯穿行在漆黑一团的下水道里,竟然能巧遇无赖泰纳迪埃;泰纳迪埃的敲诈、要挟、勒索马吕尤斯时让他意外的发现原来这个小偷、强盗、恶棍和诈骗犯是父亲在滑铁卢战场上的救命恩人;泰纳迪埃的敲诈不成却让马吕尤斯找到自己的救命恩人,最后还让他与让·瓦让尽释前嫌。如此多的机缘与巧合一方面让我们不得不佩服雨果讲故事的高超技巧,技巧的过度利用时让人感到雨果所讲故事的真实性,这或许是后世有人诟病《悲惨世界》的原因之一。

但雨果并没有一味地只讲故事,他在讲故事的同是在不断的切断故事的时间之线和逻辑之网,如果说太多的机缘巧合让故事失真以致后世给以负面评价的话,小说中的大量非故事性插入更是引起人们争论不休,但雨果却认为这些内容是必要的,必要为何,雨果没有说明,读者们却可以找到这些插入语与故事隐秘的联系。相似性原则并不必然只在诗歌中才具有,毗连性原则也并不仅在小说中来运用,散文化的叙事需要诗性化的情感与哲理来突出主题,雅克布逊也认为隐喻和换喻是语言行为的两极,他更强调语言中的经常现象是处在聚合轴上的隐喻不断向处于组合轴上的换喻投射。如果我们接受雅克布逊隐喻手法主要在浪漫主义中运用,如果我们接受浪漫主义、现实主义的通行划分,那么确定无疑的是浪漫主义就是诗歌的、是抒情的。雨果显然是浪漫主义的,在中国雨果是以一个小说家的面目被人们所熟悉的,最少在一般读者那里雨果首先是个写小说的,他的全部小说都已经翻译成中文,我们早已识得了雨果小说的全貌,有的还有多个不同的版本,但在法国人那里,雨果首先是个诗人,他一生留下二十部诗集,总量达十二万行,光是从数量上看诗歌创作也远远超过他的小说创作,只是直到现在我们还不能读到雨果诗歌的全部,不能识得他诗歌的“真颜”。但雨果的诗人气质必然会影响到他的小说创作,或者说雨果是在以诗的、抒情的、哲学的方法写小说,是把诗的“隐喻轴”投向到小说的“换喻轴”上,于是就有了《悲惨世界》叙事的两条轴线:“平面的故事发展轴线,和垂直的哲理思索轴线。19世纪的小说的特点,是平面展开情节,由故事和情节本身揭示作者的意图。《悲惨世界》不仅有平面的轴线,这是叙述具体的故事进程,更有一条垂直升起的轴线,这是标示人类良心、高扬道德至上的轴线。作者不时停下故事的脚步,为人和事做出分析和评判,超越人和事的物质层面,把人和事提高到应有的精神层面。”[8]192感性的雨果也是思辨的雨果,小说家的雨果也诗人的雨果,文学家的雨果也是哲学家的雨果,雨果没有留下系统的哲学著作,但是我们可以把《悲惨世界》当作他的哲学著作来读,雨果的笔是一把划开社会毒瘤和痈疽的锋利的解剖刀,从中我们可以看出来雨果对社会、历史、政治、宗教、法律、道德的评判,对贫困、饥饿、羸弱、犯罪、权力、革命、暴力、正义、灵魂、永恒等人类生存问题的剖析。雨果的《悲惨世界》也是一种巴赫金所说的对话,是诗与小说的对话,历史与现实的对话,建筑与文学的对话,哲学与艺术的对话,巴黎与雨果本人的对话,革命的正义和宗教的神圣的对话。

例如,让·瓦让住在米里埃主教家里,半夜醒来有一番自我刨析,他问:“首先,他很勤劳,却没有工作,他很勤快,却没有面包,这难道还不严重?其次,自己虽然做错了事,且供认不讳,但惩罚是不是太残忍,太过分了?法律判刑的过分,比起罪犯的过分来,是不是有过之而无不及?在天平的秤盘上,刑罚这一端的砝码是不是太重了?”[6]96-97这是贫困饥饿与社会、与法律的对话,这是在探究“悲惨世界”之所以悲惨的原因,只有这样的悲怆的反问才能具有振聋发聩的惊醒作用,雨果以一个社会观察者的身份唤醒社会贫困与饥饿的关注。又如,无言的交流、心灵的沟通让马吕尤斯爱上珂赛特,然而无缘相互倾吐衷肠,反而多次失臂,当马吕尤斯再次觅得珂赛特住处时,把一个信封压在临街的石头下,那是马吕尤斯的一颗心,“将宇宙缩小成一个人,将一个人扩大到上帝,那就是爱。”“爱是灵魂的组成部分。爱和灵魂的本质相同。”“如果你是一块石头,就应该是吸铁石;如果你是一棵小草,就应该是含羞草;如果你是一个人,应该是爱。”[6]987-989这实在就是一组爱情组诗,这是诗人的雨果与小说家的雨果的对话,珂赛特童年遭受可怕的贫困和极端的屈辱,和让·瓦让来到巴黎后又在修道院里生活五年,与世隔绝的生活让她如此单纯,无知无识,无爱无欲,无善无恶,是马吕尤斯的爱情唤醒了珂赛特的生命意识。特别是让·瓦让脑海里的刮起的风暴,更是一种对话,一种最高意义上的对话。让·瓦让受到米里埃先生的感化,来到滨海小城,“隐名埋姓,圣洁生命,避开世人,昄依上帝”[6]238,但是忽然间一个无辜的老人却因他而面临服苦役且是终身苦役的可能,他内心忽然惶惑了,他陷入到两难的境地:供认自己,将让他再次经历钻心之痛,隐藏自己,将让他良心痉挛;说出真相,自己将再次成为一个盗贼,隐瞒真相,自己仍是一个盗贼,一个盗窃他人身体的盗贼;拯救了身体,灵魂将会堕落,拯救了灵魂,身体将会出血。这是多么艰难的抉择啊,难怪他惊恐、犹豫、不安、颤抖,像被抛到漆黑的黑空汹涌的大海那样无助,那样让人胆颤心惊,我们似乎看到拉斯科尔尼科夫杀死放高利贷的老婆后的惶惑不安,看到他的一连串噩梦,看到他梦见自己立在悬崖峭壁边缘,脚下只有一块小小的石头!拉斯科尔尼科夫最后获得了拯救,是风尘女子索尼娅拯救了他,让·瓦让也得到了拯救,是他的良心拯救了他,“他的良心,就是上帝”[6]240。我们看到,在这里,马德兰与让·瓦让在对话,让·瓦让与米里埃在对话,灵魂在和身体对话,文学在与宗教对话,宗教在和哲学对话,这是最高意义的对话,这是阅读让·瓦让的关键,是阅读《悲惨世界》的总纲。

三

其实,还有另一种对话。

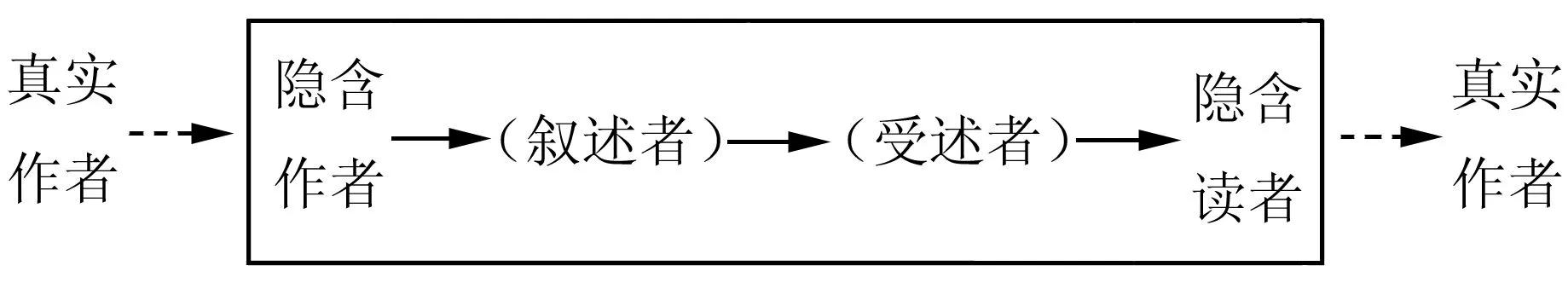

小说本质上是一种叙事行为,是故事讲述者讲给读者一个故事,是叙事信息的传递过程,查特曼给出了一个影响深远的叙事交流模式图:[11]135

从此图中可看出在叙事交流中交涉三个叙事主体,真实作者、隐含作者和叙述者,我们所论涉及两个问题:一、究竟是谁在讲故事;二、讲述者是否只是在讲故事。第一个问题实际上是叙事主体的分化问题,叙事主体的分化早己被文学研究者注意到,查特曼认为:“在叙述者、隐含作者、真实作者三者之间作出区分有着同样的必要性。”[11]135《悲惨世界》是19世纪法国浪漫主义文学家雨果的小说,这是确定无疑的,但作为小说家和诗人的雨果又不同于《悲惨世界》的隐含作者(真实作者并不进入到文本之中,同样,真实读者也不在文本之中,所以真实作者到隐含作者,隐含读者到真实读者之间查特曼用虚线表示),《悲惨世界》的隐含作者是真实作者雨果创造的一个替身,是我们从作品中推导出来的作者的“第二自我”[12]80,作为作家的雨果还创作了其他大量的小说、诗歌、戏剧、评论,《悲惨世界》的隐含作只是记录“悲惨世界”这一故事,他和《巴黎圣母院》《九三年》《海上劳工》的隐含作者不是同一个“他”,作为作家的雨果已经在1885年5月22日去逝,作家的“第二自我”永远活在《悲剧世界》里,作为作家的雨果思想上有多次多复,流亡生涯使他是最终成为一个坚定的共和主义者,作为隐含作者的第二个自我“是受社会道德、习俗、审美价值及文化形态等因素影响的,因此与作者本人相比,隐含作者是倾向于道德的、符合社会价值的人格”[13]15。隐含作者并不在小说中现身,他似乎只是把一个故事抄录下来,他要让一个讲故事的人——小说的叙述者娓娓道来一个完整的故事,他讲故事的对象是受述者,《悲惨世界》的讲述者在讲滑铁卢战役的中间说:“我们来回顾一直过去,这是讲故事人的一个权利。让我们回到一八一五年,甚至比本书第一部分叙述的事更早一些。”[6]331叙述人说我们回顾一下,实际上是“他”在回顾,用“我们”指称只是表明有一个人在听他讲这个故事,因为“他”有这个讲故事的权利,“他”是在面对面给一个受述者讲这个故事。小说文本中往往有一个假定的读者,“他”或者“她”能完全理解叙述人的意思,认同他的观念,这个假定的读者是理想的化的隐含读者。

第二个问题更复杂。作者创造一个替身,隐含作者又委托一个或多个叙述人讲一个故事,问题是叙述人是不是只管讲故事?隐含作者是不是在文本中现身?如何现身?现实主义作家要求让事实说话,主张作者不介入故事,自然主义和现代主义进一步要求作者完全隐退,以一种不偏不倚的中立态度纯然客观地讲述,这种艺术主张在法国“新小说”派作家那里走向极端,事实上,叙事者作为一个有主体意识的存在,永远不可能做到绝对中立,他必然会或多或少的表达出对所叙之事的情态、态度、评价。浪漫主义作为具有强烈主观色彩的文学流派,在作品中现身更是其突出特征,在拜伦的长篇诗体小说《唐·璜》中,拜伦就随时随地停下唐·璜漫游的脚步,叙述者自己跳将出来发表一通议论,在他的游记体长诗《恰尔德·哈洛尔游记》中干脆安排两个主人公,一个故事(旅游)主人公,一个是抒情主人公,后者全部的功能就是发表评论。雨景是诗人,是浪漫主义作家,他以诗的手法写小说,在《悲惨世界》里出现大量的叙述者干预也就不足为奇了,而叙述者干预又与作者、隐含作者的主体意识有着更为密切的关系。

《悲惨世界》中大量游离于主干故事之外的插入成分有的也属于叙事,如滑铁卢战役,但更多的属于叙述者(抑或是隐含作者、真实作者)针对某一社会现象和社会问题发表的评论,属于叙述者干预。小说叙述了四个人的故事——一个圣人的故事,一个女人的故事,一个男人的故事,一个儿童的故事,这四个人的故事集中在贫困这一主题上,主题又服从于两条主线,一曰人道主义,一曰共和精神,在让·瓦让的脑海风暴中,叙述者一边叙述让·瓦让的灵魂冲突,一边不断发表评论:“人的内心,是妄念、贪欲和企图之浊地,梦幻之熔炉,可耻念头之巢穴,诡辩之魔窟,激情之战场。”[6]238这样的内心如果没有良心的净化,没有上帝的引导,如何不产生魔鬼的侵袭!所幸让·瓦让有良心,他的良心是米里埃给他的,他的上帝是米里埃植入他心中的。针对社会问题的干预更多。1793年改革了法国,拿破仑改变了法国,但滑铁卢改变了拿破仑,“滑铁卢是一场有预谋的反革命的胜利”[6]372,滑铁卢之后法国封建王朝复辟了,“国王们重新凳上了宝座”,“旧制度又成了新制度”[6]375,但它仅仅是喧嚣中的暂歇,更大风暴来临前的短暂静谧,自由、强盛、智慧已然成为革命时代的精神特征,民主共和的思想已然植入民众的心中,暂歇过后的1832年,民众再次觉醒,巴黎再次沸腾,雨果曾经反对暴力反对无序,然而法国的历史、十九年的流亡让他清醒,在第五部第十卷,雨果以汪洋恣肆的政论笔法宣称整个巴黎的愤怒,巴黎即将刮起一阵涤荡一切的龙卷风,但有两种不同性质的愤怒,“有暴乱,也有起义;这是两种不同性质的愤怒;一个无理,一个有理”,“全体反对部分的战争,便是起义,而部分攻击全体,便是暴乱”[6]1114。而1832年的运动就是正义的愤怒,是起义,是革命,其“本身包含着合法性”[6]889。这是政论家的雨果和文学家的雨果的对话,是民主与共和的对话,是在为巴黎的街垒战寻求合法性说明。

布斯很早就注意到叙事主体的叙事干预,他把这种干预称为可靠议论,可靠议论就是叙述者议论所代表的价值观念、道德评判与隐含作者相一致,它在小说中的作用是“提供事实、‘画面’、或概述”,“塑造信念”,“把个别事物与既定事实规范结合起来”;“升华事件的意义”,“概括整部作品的意义”,“控制情绪”,“直接评论作品本身”[12]191-232。显然,《悲惨世界》的评论性干预起到塑造读者信念和升华事件意义作用,叙事者对社会事件的反复评说一步步教育了读者,使读者认识到历史前进的偶然性与必然性,共和思想的深入人心,底层民众的极端贫困给社会带来的危害,法律之冷酷对让·瓦让造成的伤害,也认识到正义与邪恶的对立,起义与暴动的区分,当读者对这一切充分认识的时候,民主共和的思想也不知不觉中植入读者的心中,这些叙事干预“进一步深化读者对人物的理解,升华事件的意义,在大量的情节事件中概括出更深一层的意蕴”[14]。叙事者是一个高超的讲故事能手,也是一个引导读者阅读,给读者灌输价值观、道德观和对事件评判标准的人。

不过在论及叙事干预时,研究者分别用了不同的称呼,布斯把之归之于作者的声音,普林斯称之为“作者介入(author’sintrusion)”[15],赵毅衡称为“评论干预”[13]40,谭君强称为叙述者干预,分歧的本身就说明叙事主体分化的客观事实,我们不能把叙述者等同于隐含作者,也不能把隐含作者等同于真实作者,但也须承认“叙述者与作者之间经由隐含作者的中介存在多重关系”[14]。对具体文本进行阅读时要仔细辨析干预的声音究竟是谁发出的。应该承认,《悲惨世界》的干预本基上都应归之于叙述者,甚至叙述者会主动现身,如在“滑铁卢”卷的开端,作者写道:“去年(一八六一年)五月的一个上午,天朗气清,有个行人,本故事的叙述者,从尼维尔前往拉于普。”[6]323可见,这里暗示的是滑铁卢的历史是叙述者实地考察收集史料后撰写的,但我们又知道雨果本人为了写作《悲惨世界》在流亡期间亲自到比利时考察,这样看来,这里的叙述者实际上成了作者的一个影子。在叙述让·瓦让的经历时,小说插入一段话:“本书作者研究过刑法以及法律如何将人罚入地狱的问题,在研究中,曾两次碰到过因偷一块面包而造成终身悲剧的案情。克洛德·格偷了一块面包;让·瓦让偷了一块面包。”[6]95小说在此外加了一个注释,指明克洛德·格是雨果的另一部小说《克洛德·格》的主人公,由此看来,《悲惨世界》与《克洛德·格》共享了一个隐含作者,而小说分明又说是“本书作者”,那么,小说的叙述者是不是就是隐含作者,隐含作者身上又有多少真实作者成份。我们一方面接受赵毅衡的观点,“传统文学理论把作者看作叙述者行为的唯一主观的观点,不仅是陈旧的,而且阻碍对叙述的复杂性进行真正的批评操作”[13]27。另一方面也要充分认识到《悲惨世界》的作者、隐含作者、叙述者相互交织,考虑到小说前言中作者以序的形式对小说的公开的介入和干预,更应认识到三者之间难以清晰分辨的复杂情况,这三个叙事主体实际上是相互渗透的,互为影响的,这是否也是一种对话,是作者、隐含作者、叙述者的多重对话?我想是的。

过多地插入成分造成了《悲惨世界》故事的断裂,给人乏味枯燥之感,这是后人对该小说批评最多的地方,过多地作者干预也对读者的阅读造成干扰,似乎读者缺乏能力懵懂无知不能读懂小说需要作者去教育和引导,这也引起现代读者的反感。但这种指责似乎又有点过分,把雨果和《悲惨世界》置于文学史的长河中看,它首先具有浪漫主义的文学的普遍特征,它强烈的主观性并不能成为我们批评的理由,正如我们不能批评拜伦、海涅、普希金等其他浪漫主义作家的主观性一样,同时《悲惨世界》又具有现实主义和现代主义的一些风格,从大量的建筑描写中我们看到了巴尔扎克,从触目惊心的贫困描写中我们看了狄更斯,从让·瓦让看到了拉斯科尔尼科夫,从米里埃看到索尼娅(尽管一个是圣人一个是妓女),从哲学叙事看到了米兰·昆德拉,从叙事的断裂看到现代主义与后现代主义的小说的某些叙事风格。总之,《悲惨世界》是经典,经典就有重读的必要。

[1]李丽.从意识形态的视角看苏曼殊翻译的《悲惨世界》[J].外国语言文学,2005(4).

[2]余协斌.雨果在中国:译介、研究及其他——纪念世界文化名人雨果诞辰200周年[J].中国翻译,2002(1).

[3]枊鸣久,等.雨果创作评论集[M].桂林:漓江出版社,1983:108—132.

[4]维克多·雨果.巴黎圣母院[M].南京:译林出版社,2010:144.

[5]施康强.译序[G]∥维克多·雨果.巴黎圣母院.南京:译林出版社,2010:3.

[6]雨果.悲惨世界[M].南京:译林出版社,2001.

[7]安德烈·莫洛亚.雨果传[M].北京:人民文学出版社:1989:574.

[8]程曾厚.程曾厚讲雨果[M].北京:北京大学出版社,2008.

[9]程曾厚.雨果评论汇编[M].合肥:安徽文艺出版社,1994:279.

[10]罗曼·雅克布逊.隐喻与换换喻的两极[G]∥伍蠡甫,胡经之.西方文艺理论名著选编.北京:北京大学出版社,1987:432.

[11]西摩·查特曼.故事与话语[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[12]W﹒C·布斯.小说修辞学[M].北京:北京大学出版社,1987.

[13]赵毅衡.当说者被说的时候[M].成都:四川文艺出版社,2013.

[14]谭君强.叙事作品中的叙述者干预与意识形态[J].江西社会科学,2005(3).

[15]杰拉德·普林斯.叙述学词典[M].上海:上海译文出版社,2011:19.

10.16366/j.cnki.1000-2359.2016.03.031

2015-11-11

河南省十二五教科规划课题(2015-JKGHZD-0009)

I106.4

A

1000-2359(2016)03-0153-06

常霜林(1985-),女,河南开封人,华北水利水电大学外国语学院讲师,主要从事翻译理论与外国文学研究。