品管圈在降低胺碘酮致静脉炎发生率中的实践效果与研究

2016-12-09章慧敏鄢丽萍陈丽燕

章慧敏,鄢丽萍*,陈丽燕

(江西省人民医院心内一科,江西 南昌 330006)

品管圈在降低胺碘酮致静脉炎发生率中的实践效果与研究

章慧敏,鄢丽萍*,陈丽燕

(江西省人民医院心内一科,江西 南昌 330006)

目的 探讨品管圈活动在降低静点胺碘酮致静脉炎发生率中的应用效果。方法 选取2015年1月~12月本科室心律失常需静点胺碘酮的患者40例作为研究对象,随机将其分为实验组和对照组,各20例,对照组采用常规护理方式进行输液护理,观察组采用品管圈护理活动进行输液护理。分析引发静脉炎的要因,针对性地予早期干预,以降低静脉炎的发生率。结果 实施品管圈活动后,静点胺碘酮致静脉炎发生率从85%降低至30% ,超出了预期目标36%,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 提前护理干预能有效降低静点胺碘酮致静脉炎的发生率,减轻患者的痛苦,同时应用品管圈管理也提高了“圈员”发现问题、解决问题的能力以及团队精神和质量管理能力。

品管圈;胺碘酮;静脉炎发生率;早期干预

品管圈护理是通过相同工作性质和同一工作单元的护理人员自发组织成业务小组,运用科学方法,持续提高护理服务质量,并有效减低护理风险[1],是近些年来发展起来的一种新型的护理方式,是提升护理质量与安全的有效管理方法。

胺碘酮能有效终止各种室上性和室性快速心律失常,越来越多地应用于心血管疾病[2]。但由于胺碘酮针剂是呋喃类结构含碘化合物,其pH值偏酸,直接经外周静脉给药极易发生静脉炎[3],有报导指出:高浓度胺碘酮注射液从外周静脉泵入时引起静脉炎的发生率高达88.2%[4]。国内有关胺碘酮致外周静脉炎的报道很多,但大部分研究是针对静脉炎产生后的治疗与护理,而对早期采取预防措施减少静脉炎的产生报道较少。

为了减少静点胺碘酮致静脉炎的发生率,我科秉持“全心全意”为患者服务的宗旨,以我们的细心、爱心、耐心、责任心,让患者满意,于2014年1月成立“心意圈”,确立以“如何降低静点胺碘酮致静脉炎的发生率”为活动主题,取得了满意的效果,现将方法和结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年1月~12月本科室心律失常需静点胺碘酮的患者40例作为研究对象,其中,男25例,女15例,年龄32~70岁,平均年龄50岁。所有患者使用静脉留置针,在用药前均无静脉炎。随机将其分为实验组和对照组,各20例,两组在性别、年龄、注射途径及用药持续时间上对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 实施方法

我科于2014年1月成立“心意圈”。圈员8人,平均年龄27岁,其中,主管护师1人,护师5人,护士2人;本科学历6人,大专学历2人。强调人人参与,遵循“计划-实施-检查-改进(PDCA)”循环开展小组活动。对照组采用常规护理方式进行输液护理,观察组采用品管圈护理活动进行输液护理。

1.2.1制定圈名及圈徽

全体圈员通过头脑风暴法,各抒己见,选定圈名及圈徽,以及所代表的意义。

1.2.2选定主题

全体圈员充分发挥主观能动性和丰富的想象力,采用脑力激荡法,针对我科目前存在和需要解决的问题进行讨论分析,共选出5个候选主题,以评价法选定主题,依据上级政策、重要性、迫切性及圈能力原则,采用打分的方式选定主题。确定分数最高的“降低静点胺碘酮致静脉炎的发生率”为此次活动的主题。见表1。

表1 主题选定表

1.2.3制定活动计划

小组按照PDCA程序,即Plan - Do -Check-Action,制定详细的活动计划表,每半个月至少召开一次圈会,并积极讨论、研究、总结。

1.2.4现状调查

由圈员讨论自行制定了“胺碘酮使用情况登记表”,内容包括患者年龄、性别、诊断、胺碘酮浓度、时间、静脉穿刺部位、是否发生静脉炎及发生静脉炎的相关原因。同时在辅导员的指导下,检索文献、查阅资料。采用美国静脉输液护理会(INS)静脉炎程度判断标准[5],对全体圈员进行静脉炎相关知识及判定标准培训。2015年1月~12月进行调查,发现对照组静点胺碘酮的20例患者中,17例出现了静脉炎,发生率为85%。

1.2.5目标设定

根据公式:目标值=现状值-(现状值×改善重点×圈员能力),全体圈员讨论,制定出本次活动的目标值为静脉炎发生率<36%。

1.2.6原因分析

针对现状调查,组织圈员利用头脑风暴法并结合查检表中的调查,确定静点胺碘酮致静脉炎的原因。并通过评分法确定主要原因:药物、护理人员、患者个体和管理等方面。柏拉图分析认为,上述原因中的药物因素、患者因素、护理人员因素是本次活动的改善重点,且能通过努力予以改善。见表2。

表2 17例患者静脉炎发生的数量与原因分析

1.2.7制定对策

根据主题,运用5W1H分析法制定活动对策,以系统图方法及头脑风暴,组织圈员拟定对策,圈员通过打分的方法选择可实施的方案,同时获得上级的核准与指导。

1.2.8对策实施与改进

(1)提前护理干预:在静点胺碘酮前,在穿刺点上方沿血管方向均匀涂抹扶他林软膏,胺碘酮使用期间,每6~8 h涂抹一次。扶他林乳胶制剂的活性成分是双氯芬酸二乙胺,有研究表明:它可通过抑制前列腺素的生物合成而发挥生物学作用,局部应用时,其有效成分可穿透皮肤到达炎症区域,促进局部血液循环,刺激受损组织再生,抗炎、镇痛作用迅速,且对皮肤无刺激。其次,局部使用扶他林软膏,既保证了局部高浓度,又避免了其他部位不必要的高浓度,能有效减少不良反应的发生。(2)用5%的葡萄糖配制,配制浓度不超过2 mg/mL,尽量减少用药时间,且输入通道单独使用。有研究表明,高浓度胺碘酮药物易致大量微粒而导致静脉炎 ,在不影响治疗效果的前提下,静脉给药时应尽量使用低浓度的胺碘酮溶液。(3)加强患者及家属健康宣教,加强护患沟通。告诉患者使用胺碘酮的目的及治疗过程中需配合事项,如穿刺侧肢体衣袖不要过紧、不要抚摸穿刺部位、抬高穿刺部位、穿刺上方使用扶他林的目的,提高患者的依从性。(4)加强护士的培训:认真评估血管,选择走形直,管径粗,弹性好的血管。提高穿刺技术水平,避免反复穿刺。在使用胺碘酮期间,责任护士加强巡视,观察穿刺部位有无红、肿、热、痛等,重视患者主诉。输注胺碘酮结束时先用生理盐水充分冲管后再拔管

1.3 判定标准

采用美国INS标准分级:0级,未发生静脉炎;Ⅰ级,穿刺点疼痛,红和/或肿,静脉无条索状改变,未触及硬结;Ⅱ级,穿刺点疼痛,红和/或肿,静脉有条索状改变,未触及硬结;Ⅲ级,穿刺点疼痛,红和/或肿,静脉有条索状,可触及硬结。

1.4 统计学方法

采用SPSS 17.0统计软件进行分析,计量资采用x2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 有形成果

实施品管圈活动后,静脉用胺碘酮致静脉炎的发生率有显著下降,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 实施品管圈活动前后静脉炎发生率及发生程度的比较

2.2 无形成果

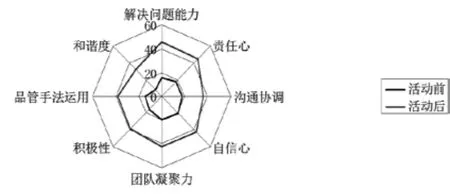

实施品管圈活动后,护士在工作积极性、发现问题、解决问题、沟通能力、专业知识、组织能力、团队合作等各方面都有很提升。见图1。

图1 实施品管圈活动前后圈员综合素质成长雷达图

3 讨 论

胺碘酮针剂是呋喃类结构含碘化合物,其pH值偏酸,同时胺碘酮针剂中的有效成分是胺碘酮,碘对血管的刺激性很大,当胺碘酮从外周静脉大剂量滴入时,易损伤血管内皮细胞,引起静脉血管、局部皮肤组织无菌性炎症反应。而且胺碘酮静脉使用时,单纯使用小剂量静脉滴注不能在短时间内发挥作用,必须先给予负荷量静脉注射,再以小剂量维持静脉滴注,所以使用时间一般会比较长。因此,静脉用胺碘酮时,应采取必要的早期干预措施,预先做好健康宣教,及时巡视病房,及早发现静脉炎早期征象,及时处理,以降低静脉炎的发生率,减轻患者的痛苦。

实施品管圈活动后,全科护理人员更重视对静脉炎的观察和处理,静点胺碘酮致静脉炎发生率由85%下降至30%,相比实施前的对照组下降了55%,低于目标值的36%,目标达成率为112%。说明本研究的提前护理干预措施有效,值得推广,因此,形成了静脉用胺碘酮输注规范与流程。同时通过品管圈活动,提升了圈成员的综合素质,提高了“圈员”发现问题、解决问题的能力以及团队精神和质量管理能力,使其从工作中获得满足感和成就感,提高了工作积极性,进一步完善了科室管理。

[1] 徐琼辉,张翠云.开展品管圈活动提高静脉输液质量[J].护理管理杂志,2013,28(15):66.

[2] 胺碘酮抗心律失常治疗应用指南(2008)[J].中华心血管病杂志,2008,9(36):769-777.

[3] 刘彦梅.护理干预预防胺碘酮致静脉炎的效果观察[J].岭南心血管病杂志,2012,9(18):551-552.

[4] 梁 燕.胺碘酮注射液引发静脉炎的预防护理[J].卫生职业教育,2012,30(12):140.

[5] 李 婷.胺碘酮所致静脉炎的防治进展[J].全科护理,2012,4(10):950-951.

本文编辑:徐 陌

R472

B

ISSN.2096-2479.2016.06.144.02

章慧敏(1979-),女,江西鹰潭人,主管护师,本科,心血管护理

鄢丽萍(1977-),女,江西丰城人,本科,主管护师