逐梦龙王庙

2016-12-08黑龙江马春远

文/图 黑龙江·马春远

逐梦龙王庙

文/图 黑龙江·马春远

都说兴凯湖的龙王庙有大鱼,还传说那里有龙王吸水,更有甚者说那里有“水怪”……

钓大鱼是所有垂钓者反复做的梦,你我皆是追梦人。

都说兴凯湖龙王庙有大鱼,还传说那里有龙王吸水,更有甚者说那里还有“水怪”。

钓大鱼是所有垂钓者反复做的梦,你我皆是追梦人。为实现这一梦想,我们于9月15日驱车几百里前往兴凯湖。一路上,远山五色斑斓,近水荷藕飘香;蓝天白云,稻谷千顷,如诗如画,秋色无限。

百十公里的车程一晃而过,公路右侧出现一个巨大警示牌。上面画着一只活灵活现的东北虎,一行大字赫然醒目——东北虎出没,请注意!我们心里不免一惊——不会真有老虎吧?

过了兴凯湖农场,进入林中的湖岗沙路,路窄弯多,两边都是低洼沼泽。十几公里的路途上鸟鸣雁叫,雉飞鼠窜,像是世外桃源。汽车行进着,路边树丛中系在树枝上的一块红布格外醒目。老葛一边鸣笛一边说:“这里是因公牺牲的边防战士的墓地,所有路过的车辆都要鸣笛致敬通过。”

兴凯湖像一个巨大的宝葫芦倒挂在黑龙江东南部中俄边境线上。在唐代,它叫湄沱湖。兴凯湖周围多沼泽,鱼类、野生动物种类众多,数量庞大;湖中盛产大白鱼等众多鱼种;湖水从东北角的龙王庙流入松阿察河,蜿蜒百里后注入乌苏里江。

据说,龙王庙是清朝嘉庆年间当地渔民在湖口位置盖的一座高1.8米、1.5米见方的木制小庙,为的是祈求龙王保佑渔民捕鱼平安,农田风调雨顺;每月的初一、十五,人们都要前来拜祭。由于历史的变迁,居民迁徙,那座庙早已埋入沙中,只留下龙王庙的地名,位置也发生了变化。

兴凯湖像一个宝葫芦,松阿察河则像宝葫芦上的飘带,上连兴凯湖,下通乌苏里江,蜿蜒几百里,水深流急,宽达三四十米,7米深,河岸陡峭,迈进一步就不见底,是典型的牛槽沟式界河。松阿察河中树挂、杂草多,里面藏着丰富的鱼类。

兴凯湖湖口的位置很奇特。涨大水时,河水倒灌湖中;枯水期,湖水涌入松阿察河,因此湖口始终水深流稳,很适合大鱼栖息繁殖。

驻扎湖口

过了边防哨所,再走1里路就到了湖口。举目望去,烟波浩渺,浩瀚无边。稍作欣赏,我们便顺着松阿察河往下游寻找理想钓点。拐过河湾,河面变宽,岸边树木减少,不仅便于海竿抛投,而且是理想的扎营之地。于是,老葛、老高、我、兰培玉顺河依次排开,每人五支海竿,底钩挂上黑蚯蚓,上钩挂雾化空心颗粒,拴4两重的铅坠,抛入河中,就像河岸架起了一排高射炮。

挂好鱼铃后,我们乘余暇割草、搭帐篷、拾柴火,准备做饭和过夜使用。

下午3点钟,仍无鱼讯。百无聊赖的我拿手竿来到河湾浅水处,在水草下摸了几把兴凯湖小虾,钓一钓“花条子”和“白票子”。这里的“花条子(小的黑斑狗鱼)”和“白票子”有尺把长,河面上一层。我一钩挂活虾,一钩挂空心雾化颗粒,抛下去立刻疯咬,鱼儿成双成对儿地钓上来,一会儿工夫就钓了五六十条。勤快的兰培玉把它们收拾好,准备晚上清炖。

突然,一阵急促的鱼铃骤响,这开竿的号角瞬间点燃河畔宁静的空气。是老葛中间那把老式的、服役三十年的“功勋海竿”。他拔起竿子,速摇大轮,竿梢大弯,鱼铃乱晃。我们三人立刻围过去,我拿抄网,他俩清理现场,为大鱼上岸做准备。

鱼在激流中上下穿梭,力道十足,一连几次跳出河面甩头摆尾,企图挣扎脱钩。老葛搏鱼的经验很丰富,十几个回合下来,鱼儿露出了真面目——是条5斤左右的鲤鱼。当它离岸3米时,我顺利把它抄了上来。老葛兴奋地喊:“功勋竿就是不一样!”我们心里都清楚——10号大力马线、18号歪把子钩、9000型大轮,钓三五斤重的鱼小菜一碟,和“功勋竿”没太大关系。

夜战群鱼

万事开头难,老葛首战告捷,之后便铃声不断。我们各就各位,迎接鱼咬钩的高潮。

夕阳西下,晚霞如血。我们四人忙碌起来——嘎牙子、牛尾巴、鲇鱼、鲫鱼、鲤鱼接连被钓上来。当暮色降临时,每个人都有大大小小十条左右的鱼获。

上鱼的高峰伴随着蚊虫的高峰一起到来了。小咬儿、长腿蚊子、苍蝇大小的花斑蠓、小手指般大小的瞎眼蠓一起围攻上来,用“铺天盖地”形容毫不为过。大家都戴上蚊帽,小咬儿却不停地往里钻。最悲惨的是可怜的手,戴上胶皮手套摘鱼不好使,不戴胶皮手套立马成为蚊虫的嗜血餐桌,手背被叮咬出许多大大小小的红包。我防蚊的老办法是用塑料方便袋套头上,系在脖子上,两手插裤袋里,任凭鱼铃再叫,我手决不伸出。只要天黑气温降下来,蚊虫就少了。

当篝火映红了河水,铃声渐稀。我们喝着鲜美的“花条子”鱼汤,清点着战果。他们三人每人钓了十几斤。老葛收获颇丰,2斤以上的鲇鱼钓了五条。我因为蚊虫而退缩,只钓了五六斤鱼。可见成果与付出的努力是成正比的。

晚10点,蚊虫退去,铃声也休眠了。四人围坐篝火旁,分析着鱼情,估计天亮之前将是鱼群活动的高峰时段。我自告奋勇守夜,其他人进帐篷睡觉休息。

午夜激钓

夜,静谧诡异,野生动物们开始蠢蠢欲动。我坐在篝火旁不停地添柴火,一边听着鱼铃,一边警觉地听着林中的动静。我先是听见一阵稀里哗啦的声音从旁边的树下传来,打开头灯照去——三四只尺把长的大老鼠咬开了装馒头的塑料袋,其中一只正叼出一个小碗大的馒头,见灯光立刻向林中逃窜。我抄起手边的抄网杆扫过去,有两只被扫进河里。我连忙把干粮包以及所有食物挂在树杈上,以防被偷食。刚刚安静下来,河中又传来哗哗的声音。打灯照去,两只水耗子正从河对面游过来,已过河中。这些家伙专嗑鱼护,偷鱼吃。为了防备它,我们出钓从来都是用钢丝鱼篓子。我拿起泥块扔过去,它们仓皇逃走了。

篝火暗淡下来,北斗星移过头顶。困意袭来,我开始打盹儿,突然河对岸传来几声凄厉的叫声把我吓醒。我拿灯照去,对岸一只火红的狐狸咬住一只雪白的兔子。那叫声真让人悲悯。可惜我救不了它。我冲对岸大声呵斥了一声,狐狸叼起兔子钻进了树丛中,一切归于平静。

“瞎咋呼啥!”帐篷里传来责怪声。

难耐的等待是考验钓鱼人的永久课题,但只要坚持住,往往能迎来收获。老高的竿儿上鱼了,在一阵单调的铃响后,五支海竿的铃全部乱叫起来。

“咬钩了!咬钩了!”我一边喊着,一边打开头灯冲了过去。

最上游的那支海竿尾巴翘起,竿子已经与河面平行了,渔轮卡在架叉上乱晃,失手绳拉得笔直。下游的四支海竿都像中魔一样左右乱晃,铃声乱响。老高鞋都没顾穿,冲上来抓起海竿往上一挑,竿儿却立不起来。

是大鱼!四人瞬间兴奋起来。

我一手拿抄网,一手拿手电照亮,他俩去收下游的竿子,腾地方遛鱼。

兴凯湖地图

然而,他俩几乎同时感到——竿子沉力太大。老高说:肯定是鱼大挣扎,四处乱蹿,混线了。大家达成共识后,我也接过一支海竿,兰培玉手擎一支,腿夹一支。我们四人摇动五支海竿,平行收线,那激动的心情就像野兔子过河沟——跳得老高老高。大鱼梦看来就要实现了!

在老高统一指挥下,大家协调快慢。水下的家伙一会儿往上游窜,一会往下游扎,就是不露面。老高说是怀头鲇,老葛说是翘嘴,兰培玉说是大鲤鱼,我说是鳡条。就在这工夫,它猛地蹿出河面——老兰的预测得到证实,四人不约而同呼叫起来:大鲤子!

果不其然,大鲤鱼咬钩后冲向下游,与下游的四把海竿的钩线搅在了一起。

四个人立刻步调一致,紧张有序地摇轮,尽量保持用力均匀。不久,大鲤鱼终于浮出水面,在灯光之下可见其身上缠满了鱼线,至少有七八枚钩挂在身上不同的部位,五支海竿的线和钩向网一样罩住了它。

它已筋疲力尽,又挣扎了几下,被我们一起拉上岸。大家欢呼起来,兴高采烈地评论着,并摘下那些钩。老兰说:这鱼太大,有10多斤重,应该把它单独放一个鱼篓子里。老高则毫不在意:“一共带俩鱼篓,单独放一个,再钓鱼就没地方装了!”他把里边装有10多斤杂鱼的鱼篓子拿上来,把大鲤鱼塞进去,放进河里拴牢。直到这时,他才感到没穿鞋的脚刺痒难耐,用手一撸,密密麻麻的吃饱了的蚊子肚破血出,染红了脚面子。他赶紧钻帐篷里去了。

启明星高挂,东方渐亮。老葛的鱼铃响起,我和老兰的鱼铃也随后炸响。三人各就各位,开始忙起来。老葛穿好靴子,收拾混乱的鱼线。

捷报频传:老葛又钓了6条二三斤重的鲇鱼;我先后钓了七八斤嘎牙子和鲇鱼;老兰钓了十多斤杂鱼和一条5斤多的大鲇鱼。

一场跑鱼,一场“艳遇”

当一轮红日跳出地平线时,鱼铃戛然而止,大家开始准备早餐——老高架火,老葛和老兰炖鱼。我轮休睡觉。

我刚躺下,还没睡实。老葛和老兰就吵嚷着从河边回来了。老高问:“大清早嚷啥啊?”老葛沮丧地说:“鱼篓子底掉了,11条大鲇鱼全跑了!”老兰开玩笑说:“老葛又放生了,每次他都有良好的放生表现,他肯定能长寿。”

原来,老葛带了三个钢丝鱼篓,各有分工——一个放有鳞鱼,一个放大鱼,一个专门放有刺的嘎牙子、牛尾巴。放大鱼的鱼篓已用多年,底部钢丝早已锈蚀掉渣,他把11条大鲇鱼全放里边了。早上要炖鱼吃,老葛觉得自己钓的大鲇鱼多,理应多做贡献。他伸手拉起鱼篓,往上一提,锈底儿难以承受近30斤的重量,“呼隆”一声响,11条大鲇鱼连同鱼篓底儿一齐沉入河里,只剩上半截鱼篓拎在手中。老葛悔恨交加,把那半截鱼篓也摔到河里。

跑鱼是所有钓鱼人的噩梦,那心情如同三九天吃冰溜子——拔凉拔凉的。

我睡意全无,爬起来安慰老葛;老高更是高风亮节,愿意把大鲤鱼送给老葛。大家的热情终于换来老葛的笑脸,于是大伙集体决定:再钓一夜,让老葛弥补一下损失。

篝火驱散了清晨的寒凉。老兰和老高去河边拿鱼,准备清炖,结果也大呼小叫起来。我和老葛跑过去,见老高的鱼篓子在岸上,里面有十几斤杂鱼,可那条“1号战果”——大鲤鱼却无了踪影。

老兰一通埋怨:“告诉你单独装一个鱼篓子里,你不听!肯定是装鱼太满,嘎牙子的刺儿把鱼篓子盖儿给支起来了,大鲤鱼拱出去了!”

老高的脸色比柞树皮还难看。

老葛安慰说:“算了,就当咱做了个大鱼梦,给龙王庙上贡品了!”

“是啊!就当热身了,战斗刚开始,输赢还早呢!”我也安慰几句。

可老高那悔恨心痛的样子,让我们直想替他大哭一场。

老兰和老葛拿了一些嘎牙子炖汤去了。老高坐在河边,盯着河面沉默不语,似乎在为那条大鲤鱼送行。

为了活跃气氛,我站在河边唱起了二人转:“千古流传,美好的姻缘,王二姐张廷秀把佳话千古传……”在寂静的清晨里,不是很专业的歌声向草原、密林、河面扩散,传得很远很远。

初获鲤鱼

老高似乎心情有所好转:“有点味道!”

老兰说:“赶上闫学晶了!”

老葛略显不屑:“他要是跑鱼就唱不出来了。”

这时,从河上游的柳毛通里划出一只小船,摇桨的是个穿红衣绿裤的少妇。一看满舱的鱼就知道她是个捕鱼能手。她一边划船一边高声夸赞:“大哥唱得真好,我最喜欢听二人转了。”

“献丑啦!主要是给跑鱼的弟兄们调节一下心情。”听他这么一夸,我有点不好意思。

“跑鱼是常事,不必在意,就当给龙王送礼了。龙王一高兴,没准让你钓得更多更大。”

说着话,她把船靠岸边,又问我:“大哥,钓了多少?”

“我钓得最少,手法不行,能有十斤八斤的。”我回答她。

“是不多,一天钓五十斤属于正常,”她一边说,一边拿起铁撮子,“嚓嚓”撮了两撮子大小不一的鱼,足有十多斤,倒在我身旁。“大哥,拿回去吃吧!下回再来钓鱼,到我们鱼点儿唱二人转吧!不远,就在下游,七八里路。”

“这怎么好意思。大妹子,你们打鱼也不容易。”我想掏钱给她。她跳到船上摆摆手,摇着桨划走了,一会儿就消失在淡淡的晨雾中。

老葛眯着眼说:“不会是龙王爷三女儿给你送早餐吧?”

“有可能啊!看咱们放生跑鱼,给咱们补偿点儿。”我顺坡下驴。

老兰笑嘻嘻地说:“三哥以后不用钓鱼了,顺河唱二人转,就有吃不完的鱼。”

老葛接过话说:“人过五十五,不分公和母。”

老高另有高论:“是人家看上三哥了,那鱼是给三哥的情物,你们别瞎操心。来来,吃饭!”他一边说着,一边帮我把“礼品鱼”装进网线鱼兜子,扔到河里拴牢。

老兰一脸惊讶:“不装钢丝篓子,不怕有水耗子?”

“我就带了一个钢丝篓子。放心,晚上我就拿上岸,不给它们逃跑的机会了。”我像表决心一样。

此时,跑鱼的阴霾已经彻底消散,气氛终于活跃起来。

公平是相对的

一上午风平浪静,鱼铃哑然。我睡到下午1点才起来,简单吃点东西,就开始重新换饵——竹筷子般粗细长的黑蚯蚓皮肉肥厚,泛着蓝光,被剪成5厘米长短,挂满底钩,上面的钩挂雾化颗粒,就等大鱼上钩了。

时间过得很慢,太阳像钉在头上一样不愿离去。我坐在树荫下吃起盐水花生来,吃了两把,却引来了大批老鼠,大的有尺把长,小的只有1寸长,围在四周,眼巴巴地盯着我。只要扔下花生壳,立刻就被抢走。我大喝一声把它们吓跑,没多久又聚集过来。

一旁的老兰说:“你快别吃了,把对岸的水耗子都引来了。”

可不是,东北风把香味送到对岸,几只水耗子已经游到河中央。我只好赶跑水陆两个方向的“米奇”,把花生袋挂在树杈上。它们只能望而兴叹了。

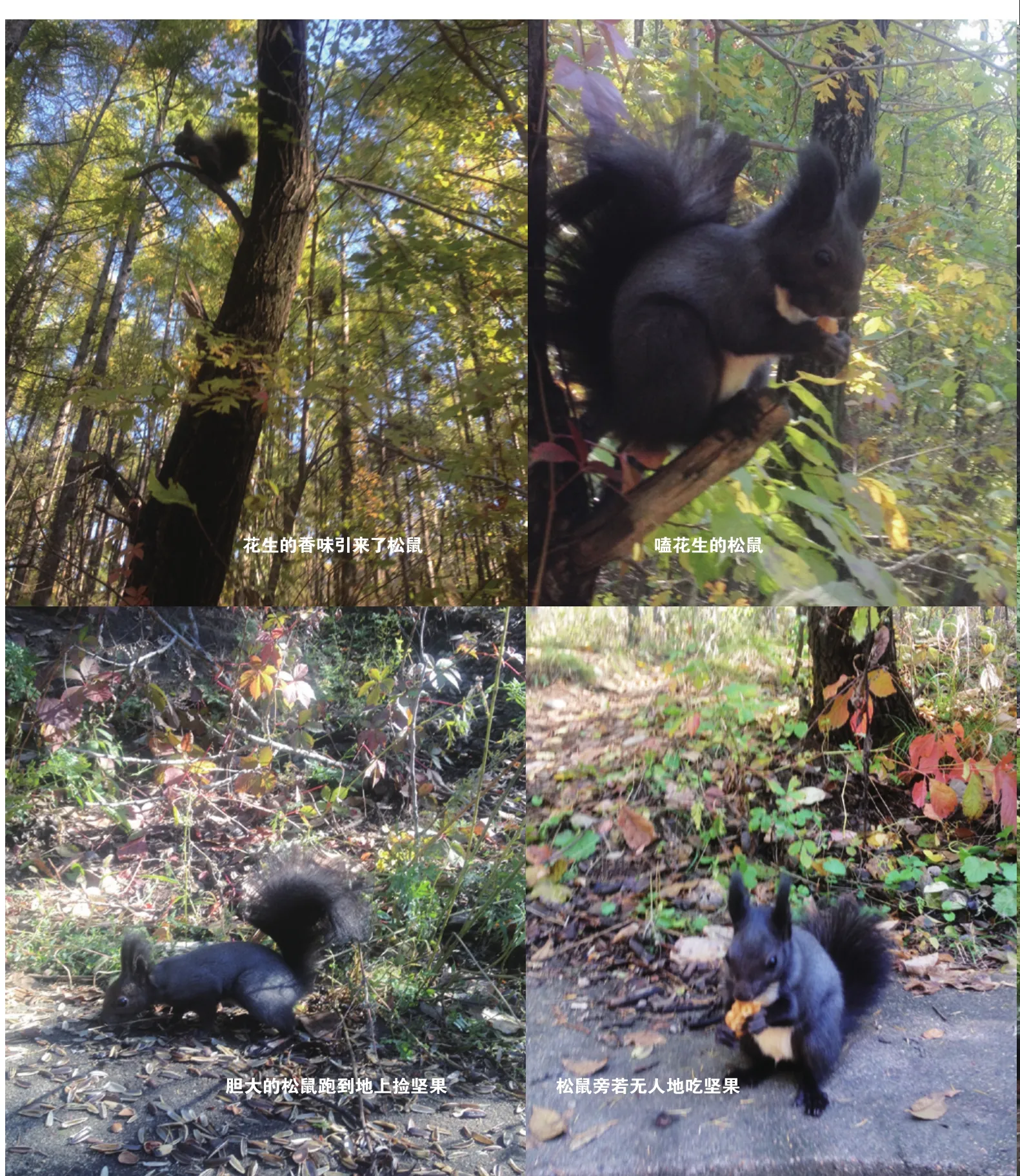

我刚坐下,树上传来声音,抬头一看,只见两只漂亮的黑色大松鼠在树上,大尾巴在空中飘来飘去,还有四五只花鼠在树上东蹿西跳——都是冲花生来的。我掏出花生放在树桠上,瞬间被它们抢光了。

老兰看得直感叹:“都是鼠类,待遇也差太大了!”一边说着,他又掏出几块小饼干扔过来,立刻被松鼠抢光,旁若无人地大啃起来。

是啊,这个世界上的公平都是相对的。

兴凯湖大白鱼来了

“哗啦啦”一阵动静,老兰的海竿爆响起来。他跳起来一把搂起竿子往上一挑,并迅速摇轮。竿头大弯,鱼线嗡嗡怪叫。“大鱼!”我们立刻兴奋起来,分头清理现场,为大鱼登陆做准备。

粗大的线组发挥出优势了,老兰一边往上游挑,一边调好泄力,奋力摇轮,生怕鱼顺流刮到下游岸边的树挂上。在9000型大轮的大力牵引下,鱼儿终于露出了水面,通体雪白,长近1米,在水中左右漂摆,拼命挣扎着向岸边靠近。

“兴凯湖大白鱼!”四人欢呼起来。

我和老葛各拿一个抄网,一左一右准备抄鱼。老高在一旁指挥。

突然,老葛的海竿也爆响起来,竿儿尾巴撅上了天。他把抄网扔给老高,像百米冲刺一样跑过去,抓住竿把挺了几次,总算把竿头抬起来了。

同时出现两个战场,这真叫人热血沸腾。我们决定先解决老兰这个。他像驾驭狂奔的马车一样左牵右扯,既要防止混线,又要防止树挂。好在大翘嘴一直漂在河面,等它一靠边,我跟老高立即抄鱼,他抄尾,我抄头,我又腾出另一只手拿起刨钩,钩住鱼体中间。

“一二,嘿呦!”鱼被拖上岸来。

随即,我和老高加入到第二战场。此刻,老葛已经把大鱼遛出水面,同样是翘嘴!它一会儿向对岸冲去,一会儿向水中猛扎。老葛表情凝重,不紧不慢,手头轻,内力重,牵着大鱼向岸边靠拢。眼看快靠边了,大鱼一翻身向下游一棵倒树冲去,渔轮发出怪叫,老葛被带出两步,老兰立刻抱住他的后腰,帮他稳住阵脚。我也急得直喊:“挺住,挑起来,别挂树上去!”老葛马上把竿子伸向河中,前脚紧贴河岸,奋力将鱼向河中牵引,防止大鱼在下游靠边挂在倒树上。老兰紧抱住他,防止他滑到河里。

在外力的牵引下,大翘嘴又向河中冲去。大家长舒了一口气,心算踏实了。大鱼挣扎几次后,终于累得躺在河面不动了。机不可失,老葛迅速摇轮,拉它靠岸。我和老高照例“两抄一钩”,把它拖上了岸。

拿下了大鱼,四人坐在草地上擦汗、喘粗气、喝水,看上去有些狼狈,但心情极好。

老兰说:“这大白鱼养不活,上岸就死。天又热,到明天还不臭了啊?”

“是啊!那不白瞎了。”老葛附和道。

“要是带些盐来就好了,腌上晒鱼干。”老高说。

怎么办?去边防站太远,可是这么两条大鱼要是臭了,岂不太可惜了。

“这样,我到后边高岗的树上,看看周围有没有种地的、打鱼的,要是离得近,可以去要点盐。”我建议道。

“对呀!早上那个俏妹子还说让你去唱二人转呢,刚好有理由拜访了。”老葛眯着眼睛说。

“你气儿刚喘匀乎,就想邪道。我不管了,你就回家啃臭鱼去吧!”我摆摆手说。

“三哥,你不管他,得管我啊!只有你会爬树,赶快想办法。你没听那些铃铛都响半天了,得赶快起钩换食了。”老兰眼巴巴地看着我说。

“好吧,看在老兰的面子上,我就试试看。你们起钩吧!”说完,我爬起来,蹚过几十米草甸子,登上北边的土岗子,找了一棵多杈的大柞树,小心翼翼地爬上去,在七八米高的位置环看四周——南面是俄罗斯,那里是一望无际的森林和草原,透着原始的野性;西边湖水浩瀚,天水一色;只有东北面有几小块耕地,在耕地边上真有一座小木房子,目测在3里外的位置,虽然比钓位近,却是荒草密林,而且木房子很简陋,显然是临时住所,有没有盐很难说。但想想那两条费力得来的大翘嘴,跑一趟也是值得的。

看准方向后,我爬下树,直奔那儿去了。我尽量挑草矮林稀的位置走,一边扑打着蚊虫,一边辨别着方向,深一脚浅一脚地艰难前进。我本想专心探路以免迷路,却被从草丛里突然蹿出的褐色大野兔子吸引了注意力。它离我3米远,两耳支楞,红眼圆瞪。我追上去,它立刻转头逃入树林。我跟头把式追出很远,好几次距它近在咫尺,结果都没能得手。眼看那野兔筋疲力尽地蹲在树根下,我跃起准备抓住它,却“咕隆”一声被树根绊了个大跟头。野兔子乘机逃之夭夭,嘴里还发出嘟嘟的声音,像是在嘲笑我。

我扶着树干爬起来,发现树的周围长满了密密麻麻的榛蘑,我顺手采了一些,可是没有筐,只好脱下上衣包蘑菇。我抬头擦汗时,更是惊奇发现头顶的柞树杈上长有碗大的雪白的猴头菇。我连续采了三个位置较低的猴头,又继续四处寻找。不料,前面不足10米之外,竟然出现一片五彩缤纷的花海,仿佛置身世外桃源,让我陶醉其中。

最后,是蓝天之间大雁的鸣叫声让我意识到还有找盐的任务在身。当我拎起装满蘑菇、猴头菇的衣包开路时,我懊悔万分——迷路了。

我又找了一棵树爬了上去,重新定准了方向。也不知摔了多少跟头,当我浑身透汗之时,我终于到了那个东扭西歪的种地的小房子。那是一个用树杆子和木板子搭建的二层楼。人平时在底层活动,涨大水时就上二楼。我用衣袖擦擦满脸的汗水,推开一层楼门,就听稀里哗啦一阵乱响,屋里冲出一群老鼠、花鼠、野鸟、蝙蝠,吓得我连忙退了出去。这木楼子竟然成了动物园了,显然久无人居了。

进屋一看,一片狼藉。我来到锅台边细细查看,看到没门的碗柜时惊喜万分——里面竟有一袋半精盐。我将整袋的装进衣兜里,半袋的口朝上插入上衣小口袋,又拿出10元钱,放在碗里,摆在锅盖上。

回去就轻车熟路了,我穿林海,蹚草丛,一会儿就到了。

“这么久才回来,和俏妹子多唠了一会儿?”老葛揶揄道。

“唠了呗!可惜这盐没你的份儿。”我拿出盐,在老葛眼前晃了晃。

老葛的态度明显温和了:“哎,咱是好心,希望你有好事,可别让我啃臭鱼啊!”

“不想吃臭鱼,就多唱赞歌,说好话嘛!”说着话,我把盐递给老兰跟老高。两人哈哈大笑,把鱼头、鱼肠、鱼肚留作晚餐,其他部位抹好盐,挂在树杈上晾晒。

腌好鱼,老兰告诉我起钩的战果:老高——三条2斤左右的鲇鱼、一条3斤重的鲤鱼、三条虎皮嘎牙子和四条鲫鱼;老兰——两条2斤重的鲇鱼、两条2斤左右的鲤鱼、一条牛尾巴、三条鲫鱼;老葛,三条1斤的鲤鱼、两条嘎牙子、四条牛尾巴;我——一条3斤的鲇鱼,一条2斤的翘嘴,四条大牛尾巴,两条鲫鱼。战果很辉煌。

是怀头鲇还是水怪

晚霞似火,百鸟归巢。我们生火驱蚊做饭,迎接新的夜晚。清炖大白鱼头肚肠、猴头菇炖嘎牙子汤、鱼片炒榛蘑,鲜美醇厚,百吃不腻。我们在风光如画的环境中野餐,感受到别样的安逸。突然,一阵铃声打破了平静。循声望去,老兰位于最下游的海竿的竿尾巴正翘向空中,架杆已经倾斜。我们连忙爬起来一起冲了过去。

老兰抓住竿把的一刹那,架杆被拽倒了。老兰奋力挺竿,可无济于事。老高过去帮忙,仍不见效,甚至被拖行几步。“是大鱼,可能是大怀头!”我喊着上前抱住老兰的后腰,结果又被拖行两步,老葛见状立刻抱住我的后腰。三人合力才止住脚步。老高帮助老兰把住海竿,四人与大鱼形成拔河之势。

传说的龙王庙大鱼,难道真让我们碰上了?

四人既紧张又振奋,定要把这大家伙拉上来。可是凭两个人的合力,竿梢抬不起来;150米长的10号大力马线已经放出一半,大鱼却没有丝毫停下的意思。鱼大、流急、树挂多,我们四人拼力拉着,不敢松手,它也根本不给你缓手的机会。

突然,“呼隆”一声响,河中翻起大浪,大鱼又把我们拖行一步。没等我们看清它是啥,它又沉入水中。是大鳡条?是大怀头?是大鲤鱼?是哲罗鲑?四人给出四种猜测。

渔轮怪叫着出线,我的脑门也沁出汗珠来。又僵持了不到1分钟,河中又一个大浪翻起,这下我们看到了——近1米长的黄色大鱼尾。随后,它又沉入河中,渔轮仍怪叫着出线。眼瞅着渔轮即将被“清杯”,我们却束手无策,只听“嘣”的一声响,10号大力马线齐根断了,四人重重地摔在河边的草地上。这时又是“呼隆”一声巨响,河中翻起大浪,一圈圈水波涌向四周。许久,河面才恢复了平静。

那刻,时间好像凝固了。我们躺在草地上好一会儿,才开始议论起来。“到底是什么怪物?”老高说是百余斤的“鲤鱼精”;我认为是过百斤的“金头将军”;老兰却认为是“小青龙”(鲟鳇);老高怀疑是真正“水怪”。最后,大家一致认为是百斤以上的大怀头——黄色的大尾巴是比较明显的特征。它肯定是吞下了咬钩后的鱼,然后逃走。不然一个人就能把钩子拉断,而不会是四个人把线拉断。

我们正回味着刚刚发生的惊心动魄的搏大鱼的场景。老高突然大喊:“有蛇!”我们一听,连忙爬起来。穆棱河以南是归小白龙管,从来没有蛇——这虽是传说,但多年来我确实没遇过蛇。

我们顺老高手指方向望去,20多米外河边沙土地旁的矮草丛中果然伸出一个蛇头,在余晖中很显眼。它离河只有3米远,如不清除会给夜钓带来严重的威胁。于是,我们各捡起木棍,冲过去围剿。谁知离它10米左右的时候,它发现了我们,并且开始移动了,整个草丛全动了起来。我们这才发现,那不是蛇,而是一只锅盖大的甲鱼。它像一辆小坦克车,压过草丛向河边急速爬去。

“是大王八!抓住它!”老高喊着,先冲了上去。俗话说千年王八万年龟,这大家伙没有千年,也有百年。老高冲在最前面,眼看甲鱼离河边不足1米,他伸手去抓,甲鱼张大嘴一回头,吓得他把手又缩了回去。他顺手一木棍打去,啪叽一声砸在甲鱼盖子上。甲鱼毫发无损,忙把脑袋缩进壳里,顺势滚进河中,水面翻起几个大大的漩涡。

老高拍着裤子上的泥土说:“这是龙王爷派来侦查的‘鳖将军’,咱们肯定抓不住它!”

蛙声渐远,鸟鸣已停,天已黑下来,蚊虫又铺天盖地袭来。我们只钓了一些杂鱼,鱼铃一直未响。

惊魂一夜

篝火再次照亮了河岸、树林、草地和帐篷。老兰跑了大鱼,始终不能释怀,他要夜战大鱼,于是主动要求值夜。我们顺理成章去睡觉,等候决战黎明。

暮色之中,他发现对岸有一排柳树倒在河中。那边水深流稳,环境静谧,肯定隐藏大鱼。他摇起一把结实的海竿,头灯照准位置,唰地一下抛了过去,可却用力过猛,“嗖”的一声抛到对岸的树上。他拉了半天,拉断两把钩,拽回来后拴好钩,又抛了出去,结果又干到对岸的树上了。

老兰有些沉不住气了,平时百米之外几乎百发百中,这才40米就没准头了,都是那个“大怀头”闹的。他又拽断两把钩,把线摇回来,拴钩挂食,想想收获已经不少了,知足吧,于是选择近处抛了出去。

他坐在篝火旁,静听铃声,时至午夜也毫无困意。他始终竖着耳朵,不时添加劈柴,只希望大鱼再次光顾。

夜,静得连喘气声音都能听清。幽暗的天空,星星眨着眼睛俯瞰着人间。忽然,一声低沉的兽吼声从40米外的西北边沙地处传来。紧接着一阵凉风刮来,刮得火星乱飞。老兰心想不好,有山牲口。

他立刻抓起一根燃烧的火棍,站起来在空中晃动,向野兽宣誓领地。同时,他用头灯扫视四周,折腾了半天未见异动。明明听到声音,难道真是神经过敏了?他刚坐下,扔掉火棍。凉风又起,他立刻把大灯向北边树林照去,隐约可见一个黑影在斑驳的林叶中一闪即逝,树草在晃动。这绝不是神经过敏,肯定有东西。老兰不敢怠慢,大吼了一声,回声在荒野河岸回荡。

我们三人惊恐地爬出帐篷,听老兰讲起了刚刚发生的事情。虽说半信半疑,但我们也不敢过去看。野外生存,宁可信其有不可信其无。此时凌晨已近,我们放了两个“二踢脚”,壮了壮胆,却睡意全无。

为了安全起见,我负责看守火堆,警戒四周,他们三人起鱼换饵。当太阳东升,雾气散去时,鱼铃立正,海竿稍息。

三个小时下来,每人的平均鱼获都达到了15斤,以鲇鱼、牛尾巴、嘎牙子为主。最大的鲇鱼有4斤多重,最大的牛尾巴有70厘米长,还有3斤重的鲤鱼和翘嘴各一条,以及鲫鱼、雅罗、山鲇鱼等。遗憾的是,梦寐以求的大鱼没有再来。

两天两夜下来,我们的鱼获总重量超过了百斤,还有两条大翘嘴。战果已经很辉煌了,我们决定等露水下去的时候,乘胜返程。

吃完所有的食物后,我们查看了西北边的沙地,碗大的梅花爪赫然在目,让我们大吃一惊。老高说是金钱豹,可是从两对爪印的跨度来看有2米多,不可能是金钱豹。老兰说是东北虎,这让我们想起来时路旁的广告牌了。我们不禁后背发凉,真有些劫后余生的感觉。

当我们心有余悸地收拾行装准备撤离时,最让我痛心的事情发生了——我晚上忘记把网线鱼兜子拿上岸,被可恨的水耗子咬碎了,昨天清早大妹子送的10多斤“礼品鱼”全逃回了“龙宫”。