国外文化规划新模式

2016-12-07刘学刘合林

刘学+刘合林

摘 要:1980年代开始规划实践的文化集群成为以文化主导的城市更新中最常用的文化战略模式之一,构成整合文化和经济的城市更新政策机制的一部分,越来越多的被国外城市政府应用。成功的文化集群往往是一个城市或国家的品牌,如美国的苏荷区,巴黎左岸区,纽约下东城区等,迎合了全球化背景下城市和区域发展的口味。本文首先介绍了文化主导的城市更新和文化集群的相关理论框架,在此基础之上通过对国外城市文化集群形成和运作的案例剖析,探讨形成文化集群的必须条件和成功因素,即如何打造文化集群,以期对转型期国内大规模的内城更新、城市中心转型以及城市文化规划建设提供借鉴意义。

关键词:文化集群;城市更新;文化规划

Abstract:Culture quarters start planning practice to become one of the most commonly used culture-led urban regeneration strategic model in the 1980s. Culture quarters are part of the integration of cultural and economic urban regeneration policy mechanisms.They are more and more applied by foreign city governments. Cultural quarters in Western countries is more common. Successful cultural quarters tend to be the brand of a city or country, such as the United States in Soho, Paris Left Bank area, New Yorks Lower East Side area. Cultural quarters cater to the urban and regional development in the context of globalization. This paper first introduces the theoretical framework of the culture-led urban generation, cultural development of industrial quarters and quarters of cultural. On this basis by the case of the formation and operation of the Western urban culture quarters, the paper explores the conditions and the success factors of cultural quarters formation, how to create cultural quarters in order to provide a reference to transition large-scale inner-city update, planning and construction of the transformation of the urban centers and urban culture.

Key words:cultural clusters ; urban generation ; cultural planning

中图分类号:TU98 文献标识码:A

文章编号:1674-4144(2016)-12-84(6)

1 引言

进入新世纪以来,以文化为主导的城市更新战略方法,从建立鼓舞人心的地标建筑到有机更新衰败的内城中心,再到复兴城市传统社区(DCMS, 2004),带来了更加广泛的社会、经济和环境的更新成果,越来越多的被国外城市城府应用。从1980年代开始规划实践的文化集群成为这一文化主导的城市更新中最常用的文化战略模式之一,构成整合文化和经济的城市更新政策机制的一部分。文化集群通常与衰败的城市内城更新密切相关,通过城市土地用途的多样化使用和公共空间的重新界定,运用场所营造重塑城市形象(Ashworth&Voogt, 1990; Miles, 2005),带来经济的转型升级和多样化(Williams, 1997; Mommaas,2004; Scott, 2004),强化了地域认同感,增强了社会凝聚力(Matarasso, 1997;Scottish Executive, 2000)。许多大城市和小城镇都卷入其中,以寻求在全球化背景中找到新的位置。Dungey(2004)指出:“如果没有采用发展文化集群的方法,去吸引和发展娱乐、艺术、媒体、设计等创意产业,就没有大的城镇或者城市的更新计划能够完成,”

因此,文化集群在国外越来越普遍,成功的文化集群往往是一个城市或国家的品牌,如美国的苏荷区,巴黎左岸区,纽约下东城区等,迎合了全球化背景下城市和区域发展的口味。本文首先介绍了文化主导的城市更新和文化集群的相关理论框架,在此基础之上通过对国外城市文化集群形成和运作的案例剖析,探讨形成文化集群的必须条件和成功因素,即如何打造文化集群,以期对转型期国内大规模的内城更新、城市中心转型以及城市文化规划建设提供借鉴意义。

2 国外文化集群的理论研究

2.1 文化主导的城市更新背景

最近十几年的一个趋势是大城市和小城镇的发展都不约而同的把文化因素放到城市政策手段的核心位置(Miles & Paddison, 2005)。全球化进程中城市特色(Gimeno Martinez, 2007)的保持,衰败地区的经济重建,当地社区的广泛参与(Goldbard, 2006),城市对人才和资源的吸引(Florida,2002),这些都是对传统工具(不能提供可靠的解决方法)的挑战,文化则是应对这些挑战的一个可行的方法,在很多方面成为政府解决这些难题的灵丹妙药。

以文化为主导的城市更新很好地顺应了这种变化,其不仅仅是简单的物质环境改善而是多部门多维度的,包括经济、社会、自然和文化领域(Roberts, 2002)。文化主导的城市更新方法可以促进经济的多样化(Williams, 1997; Scott, 1999),包含刺激产生创新和创意(Roberts, 2002; Mommaas, 2004);增加高品质的就业机会(Scott,2004);提高人们的收入水平 (Williams, 1997; Richards, 2001) 和通过面对面的交流形成良好的工作伙伴关系 (DCMS, 1999)。文化主导的更新也能够通过场所营造塑造城市形象,强化的城市形象又能够在全球化竞争背景下吸引更多的外来投资 (Ashworth&Voogt, 1990; Fitzsimons, 1995, 1996; Williams, 1997;Florida, 2004). 除此之外,这种方法还能够带来更多的参与文化和艺术活动,鼓励合作、文化理解、社会融合和凝聚力,特别是在城市的人口相对多元和分散的地方 (Matarasso, 1997; Thompson,2002; Miles,2005)。

2.2 文化集群内涵解读

最近的这个文化集群术语的意义可以追溯到1980年代早期在美国,例如Pittsburgh and Lexington, Massachusetts (Whitt,1987;Florida,2002).英国最早在1987年一些组织提出了文化集群的概念例如英国美国艺术协会(BAAA, 1989),文化顾问机构(Bianchini, 1988)。

目前,学术界对文化集群的概念还没有定论,但城市文化集群对城市来说并不陌生。城市里经常有一些空间用来发展娱乐、艺术和文化消费,无论是集中的大规模集群形式的还是零星分散的点状布局。

一派学者把文化集群放在城市规划政策领域理解,例如:Wynne(1992)定义文化集群为城市中各种文化和娱乐设施高度集中的地理区域。Frost -Kumpf(1998)强调文化集群的组织性和标识性,认为不仅是各种文化设施高度集中的区域,而且要能够对外界产生很强的吸引力。

根据这派学者的观点,文化集群是城市当权者的工具,用来促进城市中心发展和复兴衰退社区。更深层的含义是城市经济的增长不仅依赖文化的生产更依赖城市文化的消费(Landry, 2000),文化成为当地发展的重要驱动力。

另一派学者侧重于对文化经济、机构和创意组织的研究,对文化集群的定义更加宽泛:Santagata(2002)从不同功能类型的文化活动和文化设施的集聚性上,识别了四种类型的文化集群:产业文化集群、机构文化集群,展览馆文化集群和都市区文化集群,最后一种被认为与城市规划政策中的文化集群差不多。

国外城市文化集群的规划实践一般通过政府划定挂牌、法定的空间规划或者相关的土地使用政策等一系列手段去实现,其通过鼓励文化活动在有限的地理空间区域内集群化发展,采用多样化的规划措施和混合公私投资,在全球化和城市竞争的背景下,打造有影响力的城市品牌。

2.3 文化集群特征释义

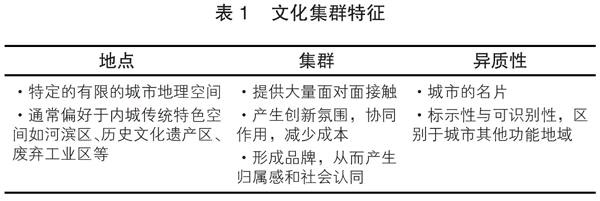

虽然上述定义采用不同的视角,但它们在几点上是达成共识的,即文化集群在空间上通常有以下三个特征(表 1):

由此可看出文化集群是一个相互依赖的实体系统(包括公共和私人机构,商业,企业,个人和当地组织)——在一个有限的地理空间集聚,被同一文化所驱动,以持续的价值创造为目标。文化集群从一个自上而下规划的混合物演化而来,里面包括许多不同利益相关者的活动。场所的文化和传统是一个文化集群区别于另一个文化集群的本质所在。

3 文化集群规划实践探讨

3.1 圣殿酒吧(Temple club)文化集群,都柏林(Dublin)

圣殿酒吧位于都柏林市中心的一块区域,紧邻利菲河(Liffey River),介于著名的三一学院(Trinity College)和都柏林城堡(Castle)之间,占地大约30公顷,从17世纪开始开发和建设,目前还保留着鹅卵石铺地的中世纪街道格局和各种不同风格类型的老建筑,狭窄的空间内集聚着数十家文化中心,文化人的周末书市,健康生活的有机生鲜露天市场,与时尚界接触的户外市集,再加上一间间的视觉艺廊与文化乐厅,其已然成为都柏林最繁华活跃的文化、娱乐和饮食中心(图1)。

圣殿酒吧可以算得上是都柏林最古老的地区,其历史可以追溯到1259年奥古斯丁修道

院修建。17世纪,当时的圣三一学院院长,在此修建住宅,并给该地区命名叫圣殿酒吧。这个地区像我们今天所看到的格局主要是从18世纪开始,当时利菲河南岸码头,每天往来大量装载和卸载货物的船舶,狭窄的街道网络,变成了熙攘喧闹的买卖场所,集聚了商人,手工业者、工匠和来往的贸易船舶公司。19世纪新海关大楼完工,原来的老码头停止使用,该地区成为外贸服装的中心——裁缝,布商,帽子制造商,毛皮商,羊毛制品商等在此大量聚集。

80年代,国家巴士公司(CIE)建议把该地区作为一个新的交通运输中心重新发展。1981年CIE开始买进周边产权,为下面的拆除和建设铺平道路。这一过程直接导致了该区房地产租金的下跌。与此同时仅能支付得起很少租金或者根本支付不起租金的一些活动迁移到了该地区。这些活动包括艺术家的工作室、画廊、录音及排练室、酒吧、咖啡馆和餐馆、二手和年轻设计师服饰店、书籍和唱片店等。1980年代中期,地区内更大规模的文化机构如项目艺术中心和奥林匹亚剧院——通过低租金把文化艺术活动引进了该地区,小的和中等规模的文化和商业活动关系网络搭建起来。CIE把该区建成交通枢纽的计划也宣告失败。

到了1990年,圣殿酒吧有很多废弃的工业建筑,贫困问题弥漫,残留零星的商业活动。奇怪的是,圣殿酒吧在当时也被视为一个充满新奇、活力和广泛的社会与经济交流的场所,经常被新闻媒体称为“都柏林的左岸”,因为它的相对高密度,混合建筑风格,紧邻码头,狭窄的街道和主要源自于录音工作室、视频公司、艺术家工作室、剧院、酒吧、咖啡馆和餐馆里的年轻文化。

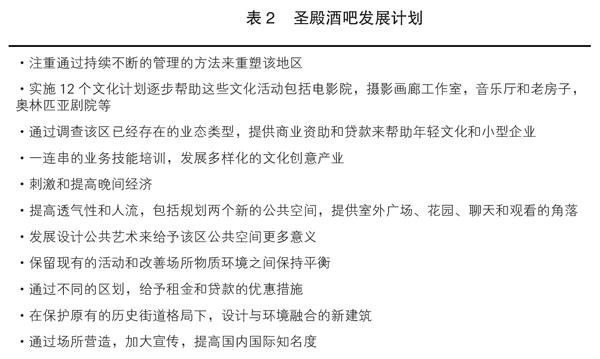

1989年早期,圣殿酒吧内部的商家自发组建了圣殿酒吧发展委员会(Temple Bar Development Council),开始游说该地区作为文化集群重新定位发展。1990年,城市文化有限公司(Urban Cultures Limited)公布了圣殿酒吧未来发展框架——圣殿酒吧发展计划(表2),一整套的以文化导向的更新计划,特别强调要与文化创意活动和发展夜晚经济相结合。

该计划由TBPL,一个1991年成立的国有发展公司,负责大规模实施。TBPL参与与承租人协商租金,收购、更新房产,独立承担发展计划或者与开发商和私营业主合作完成某些部分。TBPL从欧洲共同体获得最初的4百万英镑启动资金,并以国家担保的形式从私人借贷了2500万英镑。租金的收益,被用于物业重建计划和环保行动,并补贴文化项目。TBPL通过一次大规模有影响力的城市设计竞赛,打造了两个新的城市广场,并制定针对具体街道和建筑的城市设计导则,重塑该区良好的建筑景观形象。此外,为了提高圣殿酒吧场所的多样性,采用混合使用分区、刺激夜晚经济、采取经济方法鼓励和支持商业和文化企业,并策划了一系列重大事件、活动,提高了该区在国内和国际的影响力。

1992年,圣殿酒吧文化集群有27家饭店,100家商业,6家艺术机构,2家旅馆,200个居民,70家文化创意企业和80家其他商业。到1996年,当TBPL完成大部分发展计划,该文化集群有5家旅馆,200家商店,40家饭店,12家文化中心和2000人的居住人口,提供了5000个全职高品质的就业岗位。在1996年末,2000人工作在圣殿酒吧,增长了近300%。

圣殿酒吧文化集群成功的最重要经验是场所的内在文化不应该因为大规模的重建而丢失,或者采用一种仅以商业价值为导向的方法来进行场所更新。圣殿酒吧文化集群的更新发展不仅仅是建筑物质环境的更新,最大的担心是要保护长久以来蕴藏的各种类型活动形成的内在独有的场所感。Florida(2002)指出圣殿酒吧文化集群是用创意和设计这些文化资产来吸引顾客和促进经济复兴的一个重要成功案例。

3.2 仁寺洞(Insadong)文化集群,首尔(Seoul)

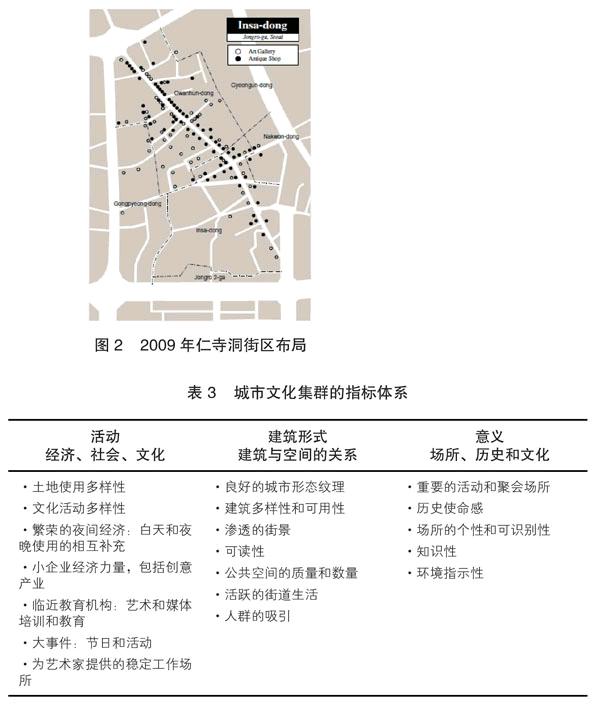

仁寺洞文化集群是一个小规模的、方形文化街区,由一条南北长690米的主要街道,东西长37米的次要街道构成(图 2)。该区工作人口大约3000人,每天的参观者达到85000人。仁寺洞在国外知名度很高,是韩国人和外国人了解韩国传统文化例如食物、服饰、绘画和古董的地方,集中了很多与此相关的店铺。这个街区的历史可以追溯到朝鲜王朝,那个时候该街区是一个中产阶层的居住区,属于朝鲜王朝传统城市布局的一部分,即一条主要的街道和许多小巷子从这条街道上延伸出去。在20世纪早期,日本、韩国的专家和收藏家来此找寻韩国的古董文物,仁寺洞就成为了一个专卖古董的集聚区域。1950年代,工厂,仓库和宗教设施进入该地区。同时商人集聚,形成了集市。从1970年代以后,画廊开始进入该地区,逐步形成了该区的艺术形象。除此之外,大的或者中等规模的办公室楼宇在该地区外围建立。1980年代后售卖古董画、家居、传统手工作品的商店在这个地方快速集聚,强化了该区作为韩国传统文化艺术街区的形象。随着1990年代饭店、茶室和咖啡馆的快速发展,该区也开始呈现一个更加商业化的面貌。

1998-2009年古董店,传统艺术制作店铺急剧减少,被一些商业化的、媚俗的手工品店和大量的饭店、咖啡吧等所取代。这种空间使用的变化反映了仁寺洞在消费者需求方面的变化即从中年、高品位变成年轻、普通口味。相应地,商店也要服务于新顾客的口味,导致大量传统文化和艺术店被排挤出去。

1990年代晚期,民主化和市民社会的成熟,更多的人担心仁寺洞的未来并组织了一系列保护、复兴仁寺洞传统文化活动。随之而来,仁寺洞的治理结构发生了变化。以保存传统文化为目标的仁寺洞社会组织,由商家、城市联盟,热爱仁寺洞的团体组成,委员会由城市官员、居民代表、专家构成,成功举行了两个大范围有影响力的活动——“星期天禁止车辆通行”、“保护最后的12个老店”。非政府组织和市民的呼声很快被首尔城市政府接收到。1999年的12月,城市政府宣布在接下来的两年里在仁寺洞北部地区暂停任何新的建设,直至批准通过一个新的更详细的仁寺洞地区规划。同时,仁寺庙洞南部地区更新时,对空间使用的变化提出更多的限制因素。除这些关于区划和建筑限制的规定外, 2000-2001年城市政府还致力于改善仁寺洞的街道景观,包括铺地、水管、厕所、下水道,街道家具等。2002年4月,韩国大都市区治理组织批准命名仁寺洞为文化集群。这个思想的主要目的是去保存该地区的独特性,使传统文化能够在没有过度商业化的威胁下生存。与此相匹配,出台了一系列的规划政策,包括提供税收刺激等奖励措施给那些文化活动和实施,同时遏制非文化活动、纯粹的商业活动在该区大规模的发展;禁止新建大体量的新建筑,相反提供低利息贷款用来修缮和运行老建筑;因租金原因而被驱逐出去的文化相关的店铺,政府可以购买和重新出租;城市当权者决定建立一个公私联合基金来支持这些保护活动。

3.3 文化集群成功条件与必需因素剖析

文化集群没有统一的形式,因为文化集群植根于场所的特殊性。通过对上述案例以及许多成功的文化集群分析,我们还是能发现一些共同点,主要围绕着文化集群内不同规模、类型的多样化文化活动的存在,为这些活动提供适合其存在发展的场所以及一个品牌化的场所形象。Canter(1977)总结归纳指出成功的城市文化集群主要有活动、建筑形式、意义指标体系构成:

好的文化集群应该是上述要素的独有的集合,是真实的,充满创新的,不断变化的。一个场所有好的文化活动但是没有一个适当的承载这些活动的建筑形式将不会是具有良好场所感的文化集群,可以每天吸引使用者和访客,这意味着,文化集群,本质上是更广泛的城市创意经济的概念,不能从城市地理空间中分离出去,与城市的场所环境、意义体验紧密相关。同样,一个文化集群如果没有场所意义,很可能就是对其他文化集群的简单复制拼贴。

4 结语

McGuigan(2008)指出后现代城市发展一个趋势是城市文化需要被去工业化。即通过对工业化的场所发展文化活动,识别城市里不同功能和社会区域,命名为文化集群,被采纳为当代城市场所重建的政策机制。本文介绍了国外文化集群的形成背景,概念特征,通过都柏林和首尔两个成功的文化集群案例分析,指出活动、场所和意义是文化集群形成和发展的三个重要因素。对于划定命名文化集群在其他城市或者城镇是否具有有效性和普适性,从两个案例中我们可以总结出更多的经验:

第一,是否有可能去规划一个文化集群。答案是肯定的,但是并不意味着每个城市场所都有可能被认定为文化集群。建立一个文化集群的各种条件并不是在哪里都能找到的,归根结底,文化集群还是与场所紧密相关。一个文化集群需要创意阶层的存在,以及适合他们的低租金工作室,商业空间和公共空间改善,适时布置一些文化项目等等。

第二,文化集群是否有可能成为“绅士化”的牺牲品。许多学者对运用文化集群进行城市更新的长期效果持怀疑与批评的态度,认为文化集群可能会导致“绅士化”。长期居住的居民会因房地产价格和生活成本上涨而搬出文化集群区,集群区域及周边的条件好的地区从城市中其他地区分离合法化,增加城市的碎片化,形成城市内不同地区文化和社会的差别(Zukin, 1995),因为地理的接近并不意味着共享的价值观或者甚至兼容性,反而会导致城市空间的净化或禁制。

第三,文化集群内商业与文化的博弈。“我过去很喜欢圣殿酒吧,在它变得太商业化之前。”(Dungey 2004)文化集群把文化变成有价值的经济物品和服务,市场的供需决定了文化集群的形成和转变,低价值的文化活动将被从集群内驱逐出去,那么这个文化集群存在的场所意义将会消失,文化集群将会走向衰败。

参考文献:

[1]Department of Culture, Media and Sport (DCMS). Culture at the Heart of Regeneration. London, 2004.

[2]Ashworth, G. & Voogt, H. Selling the City[M]. London: Belhaven Press, 1990.

[3]Miles, M. Interruptions: testing the rhetoric of culturally led urban development[J]. Urban Studies,2005, 42: 889–911.

[4]Williams, C. Consumer Services and Economic Development [M]. London: Routledge Press, 1997.

[5]Mommaas, H. Cultural clusters and the post-industrial city: towards the remapping of urban cultural policy[J].Urban Studies, 2004, 41(3):507–532.

[6]Scott, A. J. Cultural-products industries and urban economic development: prospects for growth and market contestation in a global context[J].Urban Affairs Review, 2004 , 39(4):461–490.

[7]Matarasso, F. Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts[M]. Stroud: Comedia Press, 1997.

[8]Scottish Executive. Scotlands National Cultural Strategy[M]. Edinburgh: Scottish Executive, 2000.

[9]Dungey, J. Overview: arts, culture and the local economy, Local Economy[J].2004,19(4):411–413.

[10]Miles, S. & Paddison, R. Introduction: The rise and rise of culture-led urban regeneration[J].Urban Studies, 2005,42(5/6):833–839.

[11]Gimeno Martinez, J. Selling avant-garde: How Antwerp became a fashioncapital (1990–2002)[J]. Urban Studies, 2007,44:2449–2464.

[12]Goldbard, A. New creative community[M]. Oakland, CA: New Village Press,2006.

[13]Florida, R. The rise of the creative class[M]. New York: Basic Books,2002.

[14]Williams, C. C. Consumer Services and Economic Development[M]. London, Routledge,1997

[15]Scott, A. J. The cultural economy: geography and the creative field[J].Culture, Media and Society, 1999),21:807–817.

[16]Scott, A. J. Cultural-products industries and urban economic development: prospects for growth and market contestation in a global context[J].Urban Affairs Review, 2004,39(4): 461–490.

[17]Department for Culture, Media and Sport.Guidance for Local Authorities on Local Cultural Strategies.London, 1999.

[18]Matarasso, F. Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts[M]. Stroud, Comedia,1997.

[19]Thompson, J. Bread and Roses: Arts, Culture and Lifelong Learning M]. London, National Institute of Adult

Continuing Education,2002.

[20]Miles, S. (2005) ‘Our Tyne: iconic regeneration and the revitalisation of identity in Newcastle Gateshead, UrbanStudies, 2005,42(5/6): 913–926.

[21]Whitt, J. A. Mozart in the metropolis: the arts coalition and the urban growth machine, Urban Affairs

Quarterly, 1987, 23(1):15–36.

[22]British American Arts Association. Arts and the Changing City.London, British American Arts

Association,1989.

[23]Bianchini, F., Fisher, M., Montgomery, J. & Worpole, K. City Centres, City Cultures: The Role of the Arts in Urban Revitalisation[M]. Manchester, Centre for Local Economic Strategies,1988.

[24]Wynne D.The Cultural Industry:the arts in urban regeneration[M].Avebury,Aldershot,UK,1992.

[25]Frost-Kumpf, H. A. Cultural Districts: The arts as a strategy for revitalizing our cities[M]. Washington, DC: Americans for the Arts,1998.

[26]Landry, C. The creative city[M]. London: Earthscan,2000.

[27]Santagata,Walter.Cultural districts,property rights and sustainable economic growth[J].International Journal of Urban and Regional Research,2002,26(1):9-23.

[28]Temple Bar Properties Limited .‘Temple Bar Lives, a Record of the Architectural Framework.Dublin,Temple Bar Properties Limited,1991.

[29]Temple Bar Properties Limited. The Temple Bar Guide .Dublin, Temple Bar Properties Limited,1991.

[30]Temple Bar Properties.Development Programme for Temple Bar.Dublin, Temple Bar Properties Limited,1992.

[31]Won Bae Kim.The viability of cultural districts in Seoul[J].City,culture ande society, 2011,141-150.

[32]Montgomery, J. Cultural quarters as mechanisms for urban regeneration. Part 1: conceptualizing cultural quarters[J]. Planning, Practice and Research, 2003,18(4),293–306.

[33]Montgomery, J. Cultural quarters as mechanisms for urban regeneration. Part 2: A Reviewof Four Cultural Quarters in the UK,Ireland and Australia[J]. Planning, Practice and Research,2004,19(1), 3–31.

[34]Canter, D. The Psychology of Place[M].London, Architectural Press,1977.

[35]Zukin, S. The Cultures of Cities [M]. Oxford: Blackwell,1995.

责任编辑:王凌宇