灾后残疾人在院康复社会支持网络的建构与优化——基于社会工作的视角

2016-12-07杨义凤

杨义凤

灾后残疾人在院康复社会支持网络的建构与优化——基于社会工作的视角

杨义凤

社会工作介入灾后残疾人的在院康复,在进入社区康复之前帮助其建立康复社会支持网络尤其必要。通过理论和案例研究,文章分析了灾后残疾人社会支持网络建构的不同主体及分类、支持特征、网络建构的目标层次等问题,探索社会支持网络的建构与优化路径,认为社会工作者可以从具体服务提供、促进资源整合两个层面介入灾后残疾人的社会支持网络的建构,前者的目标相对容易达成,后者则需要进一步与医院、政府、社区、其他社会组织等支持主体深度互惠合作。目前许多社会工作者及其机构的资源整合能力欠缺,无力改变社会支持网络条块分割的现状,给社会支持网络优化带来困境。文章引入案例,讨论了实际工作中存在的困难和障碍,并提出相关建议。

残疾人 在院康复 社会工作 社会支持网络

杨义凤,华东政法大学社会发展学院讲师,社会学博士(上海 201620)。

一、问题提出:社会工作介入灾后残疾人在院康复的必要性

将专业社会组织、社会工作机构引入康复医院,建立医院与社会工作的合作模式,帮助灾后残疾人建立包括亲属、病友、医护人员、社会组织、社区、政府在内的康复支持体系,助力他们更好地回归家庭生活和社会生活,无疑是十分必要的。但是,目前社会工作领域对灾后残疾人在院康复的关注明显不足,其主要原因有二:

其一,在整个社会工作领域,医务社会工作尚处于起步阶段,多数研究者和实务者对在院社会工作服务重视不足,遑论针对残疾人的在院康复服务。研究发现,即便是注意到在院服务的社会工作机构和社会工作者,也大都从医患关系的视角入手开展研究,如肖慧欣、黄子杰等(2009)讨论了医务社会工作者在医师社会支持系统中的角色。黄丽英(2004)、丁安祥(2007)认为医务社会工作者在医患沟通中的作用比较突出,可减少医患纠纷。李平、郭永松等人(2009)具体分析了医务社会工作者在医患关系的契约期、磨合期、冲突期、善后期等不同阶段发挥的作用,认为社会工作者可通过心理支持、平衡医患信息、提供法律支持等方式积极预防和处理医患纠纷。李妍斐(2011)讨论了医务社工如何融入医院系统,认为当前医务社工和志愿者面临医护人员接受程度不高、信任度较低及角色定位各不相同等困境。与医患矛盾领域相对丰富的文献资料相反,真正以患者服务为中心、以医疗照顾为主导的研究并不多见,黎小群、卓美容等人(2011)讨论了医务社工在介入急诊“三无”病人服务中的作用,通过观察组与对照组的比较,认为医务社工能协助医护人员有效解决急诊“三无”病人收治与安置中的诸多棘手问题,介入后人均滞留时间缩短、被妥善安置率提升、人均拖欠急诊费用情况降低。张一奇等(2011)提出医务社会工作者探访对于缓解住院患者心理情绪压力具有重要意义。总体而言,在向患者提供专业社会工作服务方面,医务社会工作者目前所做的工作并不多,也只有医务社工发展到一定程度,面向患者的专业社会工作服务增加到一定程度,针对残疾人的在院康复服务才有可能较多地开展。

其二,在康复领域,多数研究者和实践者将主要精力集中在社区康复方面,忽视了在院康复的必要性。社区康复(Community-Based Rehabilitation,CBR)是1976年世界卫生组织出的一种新的康复途径,它将康复服务和社区支持网络相结合,为安置社区残疾及其他特殊需要人士的社会康复提供无障碍环境,近年来受到学者和实务工作者的认同和重视。如周沛、曲绍旭(2011)、齐薇(2013)认为,残疾人的社区康复具有独特优势,可以将个案、小组及社区等专业的社会工作方法接入到残疾人的社会康复中去,构建完整的社会工作支持体系,从而提高残疾人康复的效果。郭春宁(2009)、秦琴等人(2013)认为社区在残疾人工作中发挥基础作用。张昱(2008)提出必须构建吸毒人员社区康复的社会工作体系,从而强化禁毒工作的预防系统,降低复吸率,促使吸毒人员融入主流社会;童敏(2005)探讨了精神病人的社区康复,认为社会工作是社区精神疾病防治康复的一支重要力量,可以从心理辅导、家庭关系调整、日常交往能力的提高等多个切入点介入,配合药物治疗,满足我国社区精神疾病防治康复工作的需求。

社会工作服务介入社区康复有其必要性,但是,残疾人的在院康复同样居于重要地位,尤其是灾后残疾人的康复。一方面,灾害发生具有突然性、瞬间性特征,波及人数众多,因灾致残群体心灵创伤严重,对灾害损伤的承受能力更加脆弱,其在院康复阶段亟需社会工作服务的介入,以便尽快帮助他们从灾难带来的悲伤情绪中走出,这些工作往往具有很强的时效性,无法等到社区康复阶段就须完成。另一方面,灾后特殊情境与普通情境下的康复有着很大不同。在灾后安置社区中,居民原有的生活共同体解体,社会关系网络去作用化,新的社会秩序与社会关系网络尚未形成。因此,在进入社区康复阶段之前,在医院康复过程中就引入社会工作服务,建立起残疾人在院康复的社会支持网络就显得尤为必要。

二、理论构建:灾后残疾人在院康复社会支持网络

社会支持网络作为社会资本研究的一个重要分支,兴起于20世纪70年代的欧美社会学,是指藉以获取精神性、工具性和社交性(如情感、金钱、友谊等)等各种资源支持的社会网络(张文宏、阮丹青,1999)。社会学长期以来认为,个人从来都不能自由地选择他们希望交往的对象,一些社会弱势群体的社会支持网络较为薄弱,因此需要专业人员协助以增进网络范围和社会网络的支持功能(宋丽玉,2002)。从社会工作的角度,学者注重不同领域、不同群体社会支持网络的建构研究,如周沛(2003)较早对社区工作中社会支持网络构建的必要性进行了阐述,认为社会支持网络的特征和结构有助于调动社区资源、协调社会关系,能够促进社会弱势群体问题的解决和社区社会工作的发展。卢利亚(2012)对农村留守儿童社会支持网络的研究,认为应当借助社会工作模式构建家庭、学校、社区“三位一体”的支持体系;唐美静(2014)主张社会工作者应当从个人内部(心灵辅导、潜能开发等)、个人外部(家庭、学校、社区的介入)两个层面建构留守儿童社会支持网络。程玲、向德平(2012)通过分析艾滋孤儿的需求,认为应当建立以家庭为支点、以社区为平台、以学校为依托、以政府为主体、以社会为基础的全方位社会支持网络。类似的比较有影响力的研究还包括张友琴(2001)对老年人社会支持网的研究;王毅杰、童星(2004)对农民工社会支持网的研究;刘巍(2012)对西北农村留守妇女社会支持网络及其心理健康影响的分析等。

上述研究基于对弱势群体社会支持网络建构的理论和实践,对社会工作者介入弱势群体社会支持网络的必要性、介入的途径和方法、介入的效果如何等内容展开讨论,获得了一些具有开创性的成果,为我们从理论上建构和优化灾后残疾人在院康复社会支持网络提供了思路和启发。但是,美中不足,这些研究以总括性论述为主,多是面面俱到的讨论政府、社区、家庭、个人等不同主体在社会支持网络建构中的“应然”角色,具体的案例研究较少,导致对社会支持网络建构过程中的困境讨论不多,对不同支持主体之间如何合作、社会支持网络是否最终达到了目标,达到了何种层次的目标等问题缺乏深入分析,研究结论不够深刻。

本文认为,社会工作者在弱势群体社会支持网络的建构中可扮演重要的资源链接者的角色,综合运用个案工作、小组工作、社区工作的方法,促进不同支持主体之间的合作和资源流动、减少社会支持网络条块分割的现状。从目标上来讲,可从具体的服务提供、促进资源整合两个层面入手。具体的服务提供包括个体层面的心理辅导、技能培育、潜能开发等内容;组织层面的小组活动及其社区活动等。促进资源整合则包括与医院、政府、残联、社会组织等机构的深度互惠合作。本文将导入灾后残疾人社会支持网络建构的案例,讨论实际工作中两类目标的联系与区别,以及在支持网络构建过程中存在的困难和障碍,并提出相关建议。在此之前,有必要对灾后残疾人社会支持网络的建构给予理论说明:

第一,建构灾后残疾人社会支持网络须充分发掘残疾人自身调动网络关系的潜能。社会工作注重授人以渔、助人自助,重视对弱势群体的赋权和赋能,而调动网络关系的能力便是其中不可忽视的一种。以法国社会学家皮埃尔·布迪厄、美国社会学家詹姆斯·科尔曼为代表的社会资本理论,将社会网络、网络摄取以及个体所参与的社会团体作为社会资本的基本要素,认为个人的社会网规模越大、异质性越强,其社会资本就越丰富。这对我们从社会工作的角度开发弱势群体的社会支持网络具有重要启示。正是从这个意义上,帮助灾后残疾人建立和完善社会支持网络,提高其摄取资源的能力,无疑是一种极有价值的支持(张友琴,2002)。因此,对灾后残疾人的心理辅导、潜能开发、小组活动等工作也应把提高其网络调动的能力作为重要目标。

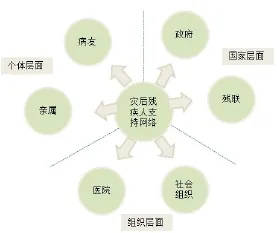

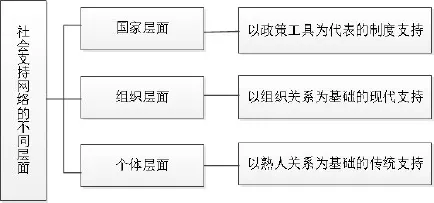

第二,建构灾后残疾人社会支持网络须明确不同支持主体及其支持特征。如图1所示,可根据社会支持网络的特征将支持主体分为三大类,分别是个体层面、组织层面和国家层面的支持主体。不同类型支持主体所提供的支持特征不同,如图2所示,亲属、病友可提供以熟人关系为特征的传统支持,具体包括经济支持、生活照料、情感满足等方面,此类支持具有亲密性、非正式性和不确定性等特征;医院、社会组织可提供以组织关系为基础的现代支持,包括医疗康复服务、志愿服务、技能培训、专业社工看护等方面的支持,这类支持一般具有明确的项目周期,更具规范性和可持续性;政府、残联可提供以政策工具为基础的制度支持,如灾后残疾人的安置、相关社会保障、社会福利等,政策工具一般具有普遍性,可以有效解决灾后残疾人的困难,但其缺点是工作模式较为单一,缺乏个性化,受助方的需求意愿难以充分表达。

图1 灾后残疾人社会支持网络的不同支持主体

图2 灾后残疾人社会支持网络的不同层面

第三,灾后残疾人社会支持网络建构的目标,可分为具体的服务供给与促进资源整合两个层次。其中,具体服务供给是社会工作者介入灾后残疾人社会支持网络的首要任务,是后续工作的前提基础;促进资源整合是服务供给的延续,能够促进服务供给的效率和可持续性,尤其是有助于提升残疾人调动网络资源的能力,社会工作者在院康复服务项目周期结束以后,可以让残疾人继续从中受益。服务供给与资源整合两者相得益彰,共同促进灾后残疾人社会支持网络的建构和优化,对社会工作者及社会工作机构而言,应当同时扮演好服务供给者与资源整合者两种角色,不可偏废。

三、案例分析:NZ在院残疾人康复服务项目

在分析了灾后残疾人社会支持网络的不同建构主体及分类、支持特征、网络建构的目标层次等问题之后,本文以NZ灾后残疾人社会支持网络的建构为案例,深入探析实际工作中的经验、存在的困难和障碍,分别讨论NZ在个体、组织、国家三个层面上建构社会支持网络的效果。

NZ作为一家来自香港的社会工作机构,受香港某基金会的资助,在5•12汶川地震之后进入四川,以BJ康复中心为依托,辐射周边社区,为地震受伤人士和脑瘫儿童提供康复服务,服务对象涉及在院、出院康复人士,脑瘫儿童及其家长。本文选取其在院残疾人康复服务项目进行案例分析。根据资助合同,NZ在BJ康复中心服务项目以3年为期,资助300名震后残疾人康复,依照NZ最初的设想,是要将专业社会组织、社会工作机构引进医院,建立双方的合作模式,帮助康复人士建立包括亲属、病友、医护人员、社会组织、社区、政府在内的康复支持体系,助力他们更好地回归家庭生活和社会生活。

为了达到目标,NZ须从个体、组织和国家三个层面建构在院残疾人社会支持体系。访谈发现,在个体层面,NZ以服务为主构建灾后残疾人社会支持网络的工作最为到位,目标实现较好,社会工作者“服务提供者”的角色已经成熟。在组织层面,与8家社会组织合作培育康复大使的工作很好地拓展了灾后残疾人社会支持网络,但与医院的合作仍然停留在表面;在国家层面,NZ的网络建构处于一厢情愿的计划设计阶段。总体而言,不同支持主体之间的合作有待深入,社会支持网络条块分割的现状尚未完全打破,社会工作者“资源链接者”的角色有待发挥。

(一)个体层面:

主要是通过服务赋能、知识技能获取、构建康复人士互助小组带来个人效能的增加,助力灾后残疾人更好地回归家庭生活和社会生活。

其一,服务赋能。给灾后残疾人服务是个体层面社会支持网络构建的重要内容,主要包括个人情绪辅导、哀伤治疗、出院探访、趣味活动、家居改造、社区融入、困难帮扶等不同类型。通过这些服务项目,更好地达到康复的效果,提升康复人士的生存质量。

“康复的东西,比如假肢的替换,医院还是关注硬件的东西比较多。那么像这种软件、服务的东西,无论是政府机构、医院、还是社区,做的都比较少,而且大家的事情都很多,这样的工作是不是最重要、要做的事情?我们的服务正好可以弥补他们忽略的事情,满足康复人士的需要”①肖慧欣、黄子杰等:《浅论医务社工在医师社会支持系统中的角色》,《中国医学伦理学》2009年第2期。。

其二,知识技能获取。主要包括生活技能获得,如计算机、手机技能应用,帮助康复人士更好地利用现代通讯设备与家人联系和沟通;家居改造、康复器材使用等方面的技能,帮助他们更好地融入家庭、社区生活;提供就业信息,帮助他们重回劳动力市场。

其三,构建康复人士互助小组:病友之间的相互鼓励和支撑,某种程度上比家属、比社会组织的服务更重要,并且更持久。以在院小组活动为基础,以居住地相近为原则,NZ将康复人士分为两组,建立通讯录和服务手册,辅以照片和文字,鼓励病友分享自己的小故事,并定期深入社区举办活动,促进小组成员之间的朋辈联系。2011至2014,三年期间NZ共开展在院小组活动88次、社区大型联谊活动2次,丰富和方便了康复人士的闲暇生活。

“平日的生活中,面对的都是肢体正常的人群,精神压力很大,交流会上就可以很开心,很放松,看到我们的战友,大家一起分享生活近况,分享残疾带来的不快乐,相互鼓励,表达内心感受,这很好”②黄丽英:《从医患关系的现状看医务社工在医患沟通中的作用》,《医学与社会》2004年第1期。。

(二)组织层面:

主要通过与医院、社会组织的合作,发掘更多的资源,促进资源流动与资源整合,更好地为灾后残疾人提供社会支持。

其一,与周边8家社会组织合作,培训康复大使和志愿者,帮助灾后残疾人建立社会工作专业服务与志愿者常态化服务相结合的康复服务体系,提高社会支持网络的可持续性。一些企业员工和周边高校的学生经常以志愿者的身份在BJ康复中心服务,NZ对其进行专业的照护服务培训,并选择可长期服务的核心志愿者共420名进行深度培训,组建康复大使团队。康复大使既可以直接为康复人士提供服务,同时起到连接周边高校、社区、企业的作用,传播、推广康复理念,扩大志愿者队伍。截至2014年5月,在“康复大使”的带动下,NZ已与当地大学生公益环保联盟、BS理发店等8家组织和企业建立了常态化的志愿服务安排,为7804人次的在院和出院康复人士提供了服务。

其二,与医院建立日常沟通与合作制度。NZ作为社会工作机构,依托BJ康复中心开展项目,能够非常便捷地接触到需要帮助的在院残疾人,患者、家属、医生、社会工作者,多方共同努力,不仅能够将康复治疗与康复服务结合起来,而且,社会组织也能够更深入地了解患者及其生存环境,这无疑能提高康复的效果并能节约项目的成本。

根据NZ最初的设想,“我们希望配合康复中心的治疗工作,双方透过定期工作协调会议,交流康复人士在医疗、以及心理、情绪方面的情况,及时修正康复疗程。同时评估合适的出院时间,并根据实际情况,深入社区,制定全面的跟进支持服务”(丁安祥,2007)。

但是,从实际来看,截至项目即将结束之时,NZ与BJ康复中心在服务信息沟通、资源整合等方面的合作并不多,反而是BJ高层领导认为他们“不太需要”类似的服务,双方的互惠合作模式可以说并未建立起来:

“NZ这个项目跟我们关系不是太大……我不好去评价他们,他们现在做的就是一些心理安慰、疏导这些作用,当然这很重要,但是没有起了真正的作用,这是我的认为……如果只是一个心理疏导的话那我根本不需要,我请个心理医生就行了,是吧?那比他们更专业”(李平、郭永松等,2009)。

(三)国家层面

灾后残疾人社会支持网络的建构离不开国家层面的支持,如政府、残联等部门推出的“震后假肢康复计划”民生工程,可为因灾致残者提供免费的假肢安装、装配援助,解决他们的燃眉之急。但来自国家层面的支持往往工作模式较为单一,缺乏个性化,受助者的需求意愿难以充分表达,甚至不少受助者因为不符合“政策”被拒之门外,无法享受到政策工具带来的福利。因此,社会工作者可以发挥自身的灵活性优势,提高支持的针对性,同时将来自政府、残联的政策支持与社会组织的支持相互融合,弥补社会工作机构资源不足,避免政府和社会组织条块分割和重复支持。但是NZ与政府的合作尚处于一厢情愿的计划设计阶段,社会工作者作为“资源链接者”的角色并未充分发挥。

“除非是政府购买服务项目,否则你很难进入。他们(BJ康复中心)有残联的支持,40%~50%的病人都是来自残联的民生工程,我们开始也是想能不能借着这个机会跟残联接上头,在资源整合方面做一些努力,共同为康复人士服务,但却一直没成功……后来,我们有些康复人士有需要轮椅,需要设备,我们作为协助者去民政、残联,去申请这种资源,甚至帮受益人写申请材料都写过的。(对方说)没有啊,或者是项目结束了,就一些话就给推掉了,就政府给推掉了……没有资源,你只能跟那个家属心理上宽慰一些,我给你心理疏导,压力疏导,功效有限。这也让我们的工作人员感到非常沮丧,感觉他们(指民政、残联等部门)是在打官腔”(李妍斐,2011)。

尽管NZ项目负责人曾乐观的认为,只要政府不反对,给予最低限度的准入,他们就可以把项目执行下去,但最终该负责人也不得不承认,缺乏与政府部门的深度合作,给他们带来了诸多不便,影响到社会支持网络的建构效果。

四、灾后残疾人在院康复社会支持网络建构的困境及优化建议

从以上分析可以看出,社会工作者在灾后残疾人社会支持网络建构过程中的具体服务目标相对容易达成,资源整合目标则需要进一步与其他资源主体深度互惠合作。目标实现存在差异,主要是因为社会工作者及其机构作为“资源协调者”“资源链接者”的角色并未充分发挥作用。目前,许多社会工作者及其机构在资源整合方面的能力欠缺,给社会支持网络的建构带来困境,NZ便是其中的案例。

究其原因,一方面,从社会工作机构的生存策略上来讲,NZ受香港某基金会的资助进入医院开展项目,按照与捐赠人的合同要求为残疾人提供康复服务,把服务目标放在首位,将医院作为借以开展工作的资源平台,而非合作伙伴。因此,NZ对医院的需求了解不足,沟通障碍出现后缺乏解决问题的动力,甚至NZ的项目负责人认为只要医院提供最低限度内的准入,项目就可以进行下去,这直接影响了社会支持网络的建构效果。另一方面,政府对社会组织购买服务是有选择性的,在“强国家—弱社会”的大格局下,强势的政府一方在选择社会组织作为合作伙伴时具有更多的能动性,甚至是随意性,在这个过程中,往往是那些有官方背景的社会组织或是政府比较“中意”的社会组织会脱颖而出。NZ作为一家香港的社会组织,因为与内地民政部门、残联等官办机构并不熟悉,相互之间缺乏信任与合作,增加了资源整合的难度,甚至直接导致资源申请受限。这种选择性合作缩小了NZ的活动空间,打击了其作为资源协调者的积极性和能动性。

针对以上问题,从社会工作的视角出发,以优化残疾人在院康复社会支持网络为目标,本文提出以下建议:

第一,社会工作机构应当在服务供给者与资源整合者之间建立平衡。单纯的服务供给已经无法满足灾后残疾人在院康复社会支持网络建构的要求,从长远出发,社会工作机构应当更好地发挥资源整合者的角色,通过与残疾人及其亲属、病友、医院、社区、政府、社会组织等不同支持主体的沟通合作,将以熟人关系为基础的传统支持、以组织关系为基础的现代支持、以政策工具为代表的制度支持结合起来,提高社会支持网络的多样性,并以此推进、提升灾后残疾人调动社会支持网络的能力。

第二,社会工作机构应加强与医院的互惠合作,建立伙伴关系。社会工作机构对在院残疾人的康复服务项目一般有明确的项目周期,在完成项目周期准备退出之时,社会工作机构需要医院作为依托单位承接部分项目资源的后续运营和管理工作,例如,本文案例中,志愿者的后续管理就需要医院相关部门来承接,以此来保证志愿者服务的稳定性。因此,医院不仅是项目依托单位,更是项目合作伙伴,获得其支持对社会工作机构而言是极为重要的。深度挖掘、精准定位项目依托单位的需求并尽量满足之,帮助其解决棘手问题,建立双方深度互惠关系是获取支持的必要条件。尤其是在社会组织无法完全满足对方的需求时,要及时做好沟通工作,得到对方的理解,或者帮助做好资源引荐、对接工作,由其他组织或项目帮助满足其需求。

第三,加强与政府的沟通,建立常规联系机制。当前,政府部门尤其是民政系统、社会组织党工委、社会建设工作办公室等机构针对社会组织的管理、培训、评估、党建、购买服务等活动和会议不断增加。虽说政府对社会组织、社会工作机构的支持是有选择性的,但作为社会组织,理应加强与政府相关部门的沟通,而不是游离于政府的活动范围之外。可采取的措施包括关注政府信息、积极参与政府相关部门关于社会组织扶持发展的会议、邀请基层政府工作人员参与社会组织项目的启动仪式等方式。通过加强沟通、建立常规联系机制,进而获取社会工作机构发展所需的制度和资源支持,提高社会支持网络建构的效率和效果。

第四,加强与其他社会组织特别是基金会的合作,为残疾人在院康复社会支持网络争取更多的资源。社会工作机构多受基金会的资助开展活动,加强与基金会的合作,在受助者与基金会之间建立桥梁,加强受益人与基金会的直接联系,可为项目结束之后的持续资助提供机会。否则,一旦项目结束,社会工作机构退出,许多服务和活动不得不因资源支持而中断,这必然会影响到社会支持网络的可持续性。类似的,加强与其他社会组织的合作,例如,本案例中NZ通过与八家社会组织的合作,可以充分利用其它社会组织的资源优势,增强社会支持网络的多样性,避免残疾人在院康复社会支持网络的单一性和依赖性,从而增强支持效果。

[1]程玲、向德平,2012,《艾滋孤儿社会支持状况及社会支持系统建构》,《中南民族大学学报》第3期。

[2]丁安祥,2007,《由医患矛盾想到医务社工》,《中国社会导刊》第7期。

[3]郭春宁,2009,《略论我国残疾人社区工作》,《社会保障研究》第1期。

[4]黄丽英,2004,《从医患关系的现状看医务社工在医患沟通中的作用》,《医学与社会》第1期。

[5]黎小群、卓美容等,2011,《医务社工在介入急诊“三无”病人服务中的作用》,《现代临床护理》第7期。

[6]李平、郭永松等,2009,《医务社会工作的功能定位及其在医患冲突中的作用》,《卫生经济研究》第1期。

[7]李妍斐,2011,《医务社工和医院志愿者如何融入医院系统》,《中国卫生事业管理》第12期。

[8]刘巍,2012,《西北农村留守妇女社会支持网络对其心理健康的影响:来自甘肃省的调查发现》,《妇女研究论丛》第5期。

[9]卢利亚,2012,《农村留守儿童社会支持网络模式研究》,《湖南师范大学学报》第6期。

[10]齐薇,2013,《社区康复中社会工作伦理的运用》,《第八届北京国际康复论坛论文集(下册)》。

[11]秦琴等,2013,《社会工作与残疾人社区服务思考》,《残疾人研究》第1期。

[12]宋丽玉,2002,《社会工作理论:处理模式与案例分析》,台北:洪叶文化事业。

[13]唐美静,2014,《社会支持网络理论下的农村留守儿童社会支持探究》,《社会工作》第1期。

[14]童敏,2005,《精神病人社区康复过程中社会工作介入的可能性和方法探索》,《北京科技大学学报》第2期。

[15]王毅杰、童星,2004,《流动农民社会支持网探析》,《社会学研究》第2期。

[16]肖慧欣、黄子杰等,2009,《浅论医务社工在医师社会支持系统中的角色》,《中国医学伦理学》第2期。

[17]张文宏、阮丹青,1999,《城乡居民的社会支持网》,《社会学研究》第3期。

[18]张一奇等,2011,《医务社工探访在缓解住院患者心理情绪压力中的运用》,《现代医院管理》第1期。

[19]张友琴,2001,《老年人社会支持网的城乡比较研究——厦门市个案研究》,《社会学研究》第4期。

[20]张友琴,2002,《社会支持与社会支持网——弱势群体社会支持的工作模式初探》,《厦门大学学报》第3期。

[21]张昱,2008,《构建吸毒人员的社区康复社会工作体系——对上海市禁毒工作经验的思考》,《青少年犯罪问题》第1期。

[22]周沛、曲绍旭,2011,《优势视角下残疾人康复中的专业社会工作介入》,《残疾人研究》第1期。

[23]周沛,2003,《社区工作中的社会支持网络构建及其意义》,《社会科学研究》第6期。

编辑/杨恪鉴

国家社会科学基金青年项目“慈善事业与社会救助的衔接模式与推进策略研究”(项目号:15CSH078)。

C916

A

1672-4828(2016)05-0112-08

10.3969/j.issn.1672-4828.2016.05.010