基于描述翻译学视角的中文流行歌曲英译研究

——以歌曲“隐形的翅膀”的两个英译版本为例

2016-12-07夏颖

夏 颖

(黑龙江工程学院,哈尔滨 150050)

基于描述翻译学视角的中文流行歌曲英译研究

——以歌曲“隐形的翅膀”的两个英译版本为例

夏 颖

(黑龙江工程学院,哈尔滨 150050)

描述翻译学的问世为翻译研究带来一股清新之气。当代中国文艺作品越来越受到世界瞩目,流行歌曲作为时代的镜子和社会的风向标更是如此。做好中国流行歌曲的英译工作能提高民族文化的自信,因此具有重大的现实意义,是新时期翻译工作者必须完成的历史使命之一。本文以描述翻译学为视角,在总结包括流行歌曲在内的中国歌曲对外翻译的理论和实践研究基础上,结合华语歌坛成功的流行歌曲“隐形的翅膀”的两个英译版本,对上述问题进行探讨,并提出意见和建议。

描述翻译学;流行歌曲;中译英;“隐形的翅膀”

1 引言

中国翻译史上的第四次高潮正方兴未艾,“如果说前三次翻译高潮都是以外文译入中文为主,那么这一次翻译高潮则正在改变中国在翻译上的‘入超’地位”(黄忠廉 2002:2)。对于中国译界来说,在当代中国文艺作品越来越受到世界瞩目的新常态下,从文化战略的高度来看待翻译,抢抓机遇,将我国的优秀文化传播出去,打破西方文化殖民、文化霸权的局面,达到本域文化输出和外域文化输入之间的平等“切换”,这不仅是应该采取的学术立场,也是应该承担的学术责任(刘宓庆 2005:1-40)。

本文将从理论与实践两个角度,对作为当代最典型的大众文化现象之一——中文流行歌曲的英译进行探讨。

2 描述翻译学

描述翻译学(又称描述性翻译研究、描写翻译理论等)是针对传统的规定性(又称规范性)翻译理论的不足而产生的一种新的译学研究理论。

规定性翻译是译者遵循实践经验,归纳出翻译标准并制定相关规则,让他人照着去做,评价译文时拿译文和原文对比,译文只有忠实地再现原文才能被认可。这种方法论固然能让初学翻译者少走很多弯路,使翻译实践不再盲目。但其“力图探索语言转换间的普遍规律,将文本置于研究的中心,把翻译当作纯粹的语言艺术,把翻译实践当作寻找译语的翻译等值成分”的做法却是静态的和封闭的,忽视译者在目的系统中所受的社会政治、经济、文化、意识形态等多种因素的制约,导致翻译成为简单的语码转换,翻译批评“几乎全是枝枝叶叶的挑错儿”(申连云 2004:38),难免对译本做出片面的、不合理的评价。

描述翻译学是一种开放的和动态的方法论,它通过对同一文本在不同时期产生、或同一时期不同译者所翻译的不同平行译文进行比较,把翻译语境化,在特定的目的语文化背景中,考察不同译者在进行翻译时所做的译语选择的原因及译文读者对译作的接受程度。“源语文本是否存在,原文和译文是什么样的关系,这些都不是描述翻译学者所关心的问题。当翻译完成之后,原作就隐形了,译者也隐形了,现形的只是目的语系统中译作和译作读者,译作已经被看作目的语系统的一部分。”(郭勤 2014:25)

1953年,John McFarlane发表《翻译的模式》,提出“诊断式而非劝告性”的研究方法,开启描述翻译学研究的滥觞。1972 年,James Holmes在其建树性文章《翻译研究的名与实》中正式提出描述翻译学的概念,并以“令研究界振聋发聩”的研究图谱确立“描述性研究”在翻译研究中的中心地位,由此推动翻译研究的文化转向。2001年,Gideon Toury的《描述翻译学及其他》系统勾画出描述翻译研究方法论和研究的重点及框架,“描述”终成翻译研究的新趋向。这是一个使翻译研究思路从“知其然”(怎么译)到“知其所以然”(为什么这么译)的重大转折,翻译学也因此成为一门独立的学科。描述翻译学的不足之处是对误译“太过宽容”,不利于提高总体翻译的质量,甚至可能对翻译实践产生负面影响。

在我国,自2003年起,描述翻译学开始进入译学研究的视野,至今已取得较多的建树。据笔者在CKNI检索到的数据,迄今为止,以“描述翻译学”为主题的学术论文有54篇,其中有19篇被CSSCI收录,另有博士论文10篇,硕士论文161篇;从题目看,至少有2/3的论文为实证性研究,其范围除以小说、诗歌、电影为主的文学、艺术之外,还涵盖政治、经济、法律、宗教、广告和旅游等诸多领域,体现强劲的发展势头。

但有关中文歌曲英译的描述翻译学研究暂属空白,不得不说是一件令人遗憾的事。英语是世界上使用最广泛的语言,在文化国际化的今天,中国歌曲要实现“出超”,必须在其英译上下足功夫(陆正兰 2007:55)。

3 案例的选择与分析

“隐形的翅膀”是一首广受欢迎的流行歌曲,非常适合作为我国优秀流行歌曲的“正能量”向国外推广。更重要的是,描述翻译学的精华是对比研究,而“隐形的翅膀”是笔者能够找到的唯一有两个英译版本的国内歌曲作品——当然“360问答”网站还有若干网友自娱版的英译“隐形的翅膀”(http://www.tudou.com),但后者即使不都是“山寨货”,也还是太过稚嫩,不适宜在此讨论。

“隐形的翅膀”的两个英译版分别为李杜版“Invisible Wings”(http://www.gmw.cn)和Olivia版“Invisible Wings”(李爽 2014)(以下分别简称“李杜版”和“Olivia版”)。前者为新东方英语学校教师李杜在新浪网贴出的博客,没有配乐谱,也没有链接相关的演唱视频或音频,但从翻译的内容看很有专业风范,体现出“挑战孤单,从绝望中寻找希望,人生终将翱翔” 的“少女版新东方精神”。后者则是有“亚洲美声歌姬”、“传奇芭莎女伶”名号的新加坡籍华人女歌手Olivia Ong(中文名王俪婷)翻译并主唱的个人代表性曲目——笔者在此使用“翻译并主唱”而非业界在介绍这首歌时普遍使用的“翻唱”,是因为Ong的翻译确实是“统摄原意,另铸新词”,英文歌词与原曲歌词契合度很高(参见表1)(罗新璋 1984)。

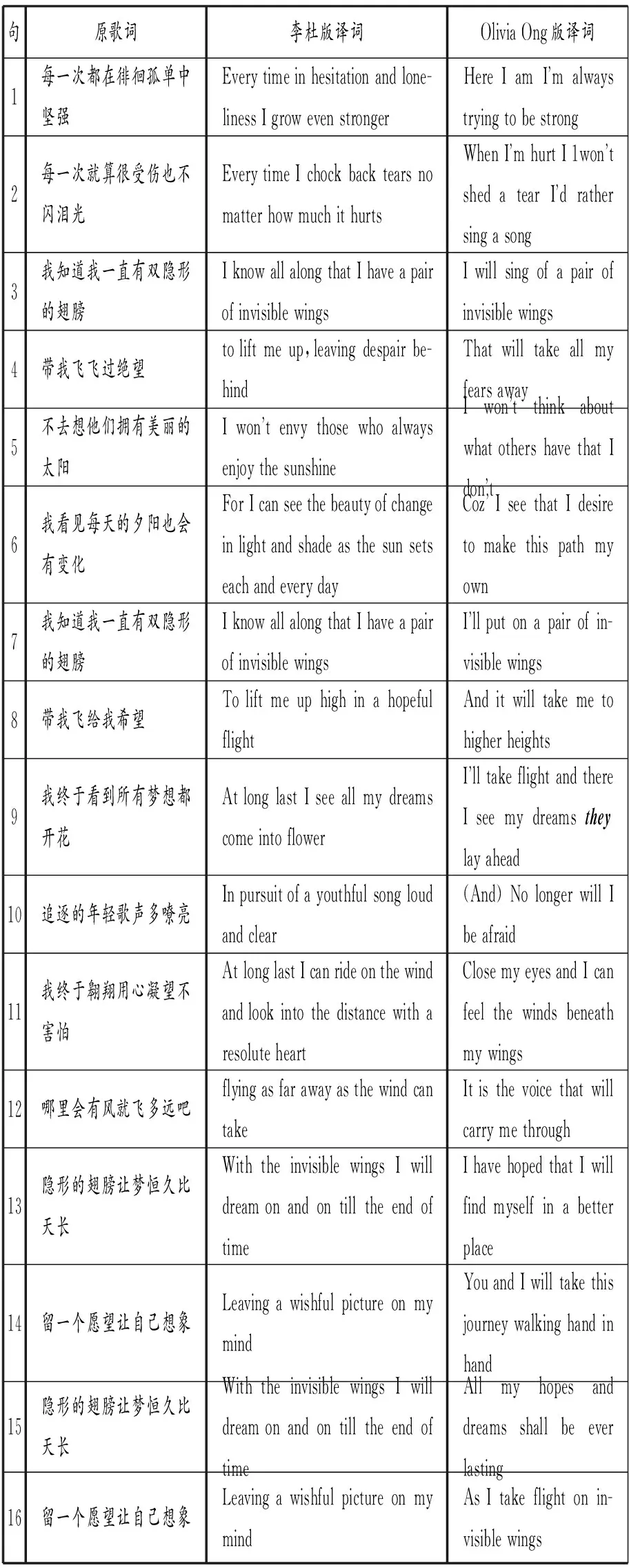

通过表1我们发现,李杜版译词在与原曲歌词契合度方面无疑略胜一筹,在语法方面也显得无懈可击,而 Olivia版译词则不尽然——表1中的第9句中斜体加粗的they几乎可以肯定是that的误用。但描述翻译学对“枝枝叶叶的挑错儿”从来不感兴趣,更关注从宏观的角度对翻译进行研究:译文只要能够融入目的语系统,对于是否符合某个或某些规范无所谓;但若不能融入目的语系统,哪怕符合所有的规范,也是不成功的译文。如从此视角开展翻译批评,“李杜版”明显逊色于“Olivia版”。

具体说,“李杜版”在两个方面未能融入目的语系统。

其一,李杜忽略原文的音乐语言,做的只是歌词翻译,而不是歌曲翻译。

薛范再三强调,歌曲翻译不同于歌词翻译,最根本的一条,歌曲翻译首先应立足于“可诵、可唱、可听”,因为歌曲最终同审美主体接触时以听觉形象出现,忽略这一条,无论你认为自己译得何等忠实于原文,文笔何等精彩,都不足取(胡凤华 2007:221)。

流行歌曲是大众文化,所以在翻译流行歌曲时,译词可以不那么雅,但必须吻合于音乐,“这是歌曲翻译的第一要素”(胡凤华 2007:66)。从理论上讲,最理想的翻译是英语歌词的音节数与汉语歌词的字数相同,但考虑到英汉语歌曲中都有“拖腔”现象(一个英文音节或一个汉字占多个音符),有时也可以不那么亦步亦趋。笔者认为,中译英的情况较英译中有些特别,译本中每句的音节数与原词的字数相差需保持在5个以内,相差5-8个,唱出来的效果就会大打折扣;超过8个,歌手唱功再好也没法唱。

表1 “隐形的翅膀”中文歌词与两个英文版歌词的对照

从表2可见,作为创作型歌手,多年来以英语歌曲为自己主打歌的Ong在翻译“隐形的翅膀”过程中,很好地处理译词音节数和原词字数的搭配,“Olivia版”虽并未与原歌词亦步亦趋,但也做到丝丝入扣,唱出来朗朗上口。而“李杜版”却显得业余很多,有3句(1、6、10句)的译词根本不“切唱”。

表2 “隐形的翅膀”中文歌词与两个英文版歌词的各句字数(音节数)对照

其二,“李杜版”在文化语言层面忽略中西方歌词的认知差异。歌词文化语言研究的意义,在于歌词如何“戴着束缚的脚镣,来延长和美化自身,并调动歌众的情感共鸣,达到流传的目的”(秦冰融 2011:56)。

歌曲要流传,歌词就不可过于深奥,“出色的歌词都是在浅显中化入了复杂的语言技巧”(同上:55)。如果歌词强迫接受者去思考其深层次含义,则难为成功之作。但中西文化的不同造成中国人和英美人对歌词的认知存在很大差异,这是歌曲译配中必须面对的问题。

中国人的思维方式是“从综合到归纳”,重视整体把握和神韵点染,因此诗词歌赋的作者都十分善于运用各种丰富多样、蕴含深远的意象,通过有限的文字营造出无尽的意境,在平凡的意象中赋予丰富的思想内涵。西方人则习惯于“从分析到演绎”,重视化整为零,逐一研究,层层剖析。用著名翻译家傅雷的话说,就是“外文都是分析的,散文的,中文却是综合的,诗的”(http://blog.sina.com)。“我人重综合,重归纳,重暗示,重含蓄;西方人则重分析,细微曲折,挖掘惟恐不尽,描写惟恐不周”(同上)。

以“Olivia版”为例,在Ong演唱这首歌的一些视频中,曾附带下面英文回译的中文歌词(Tymoczko 1999):

我一直尝试着让自己坚强/当我受伤时我也绝不流泪/我用歌声代替泪水/唱出隐形的翅膀/带走所有的惧怕/我不去羡慕别人有什么/因为我要创造自己的价值/我会戴上一双隐形的翅膀/它会带我飞得越来越高/我将要飞翔,飞向我的梦想/它们就在前方/我不会害怕/闭上双眼/我可以感觉到我的翅膀在飞翔/有个声音陪伴着我度过一切困难/我希望我可以找到自己,在一个更美好的地方/你我将携手同行/我知道我有一双隐形的翅膀/带我飞过绝望/我的梦想会永不磨灭/我将和隐形的翅膀一起飞翔

这段中文是加强版的歌词大意,足以使原“隐形的翅膀”的歌词味道全无。相信没有几个人会喜欢这段中文,因为它太直白,没意境,与张韶涵唱的朦胧诗一般的中文歌词相去太远;殊不知,“李杜版的Invisible Wings”同样不被英美人喜欢,因为它太朦胧。

“隐形的翅膀”被直译为“Invisible Wings”可谓佳译,因为中英文歌名都习惯采用这一类句式,但按照英美人的思维方式,Invisible Wings的实际意义应该是“看不见的翅膀”,就像西方经济学术语“看不见的手”一样,他们不会把它升华为主人公永不言败精神的象征,反倒容易从宗教层面出发,把它理解成传说中的“阿拉丁神毯”。再有,李杜版译词中的see all my dreams come into flower和in pursuit of a youthful song loud and clear也是英美人不可能用到的修辞方式,虽然能猜出意义,但肯定会觉得有些奇怪。

此外,“李杜版”最大的问题在于把外国人当成中国人,以为他们像我们一样喜欢自说自话的“心灵鸡汤”。殊不知,他们最不喜欢的就是这种说教;“Olivia版”则不然,它把一切都具体化、形象化,构建一种与原文完全不同的意境,即使没有MTV,也可以很自然地浮现在听众的脑海中:女歌手登台亮嗓后,人们会想到广阔的大自然,小鸟在草地上拍打着翅膀,开始尝试翱翔,随后变成大鸟、鸟群,越飞越高,然后是动画片中的云间城堡、绿色原野、溢彩流光的城市夜景,还有火箭升空的壮观场景,然后是各种肤色的男女老少在不同地点手拉手一起唱歌……最后才意识到女歌手还在舞台上演唱。

薛范认为,歌曲翻译需要有一个“二度创作”的过程,也就是“掰开了,揉碎了,重塑一个”……国外的歌曲翻译家为了让翻译歌曲“可诵、可唱、可听、可理解”,宁可忠于音乐而委屈原词——让译文与原作有些出入。国外的翻译歌曲,几乎找不到一首绝对“忠实于”原文歌词的,因此,英美译者译配的歌词,不署某某人译词,而署某某人作英语歌词,这里包含“二度创作”的理念(胡凤华 2007:222)。Ong虽然不是歌曲翻译家,但多年来通过主要演唱英文歌曲成名的经历,使她深谙英语国家听众的思维方式和审美情趣,加上与王雅君、张韶涵同为80后艺人的代际优势,所以她对“隐形的翅膀”的二度创作堪称完美,作品自2011年创作出来后一直流行至今。

时至今日,“Invisible Wings”仍是她唯一的中文歌曲英译作品,这再一次有力地证明“规定性”不适合歌曲翻译研究。

与“Olivia版”建立在以英语native speakers为受众基础上不同的是,李杜的翻译针对的受众是中国的英语学习者,其翻译目的也不是为了演唱,而是提高学生学习兴趣,这就赋予“李杜版”一个完全不同于“Olivia版”的语境,如果说在歌唱语境中前者没有后者做得成功,那么在教学语境中,情况完全相反,这正是描述翻译学的视角给予我们的启示。

4 结束语

经过几十年的发展,描述翻译学作为译学研究的一种新范式,已经成为国外译界研究的新起点和新支柱,并给国内译学研究开辟新视野。本文以中文流行歌曲的英译研究为切入点,结合歌曲“隐形的翅膀”的两个英译本——“李杜版Invisible Wings”和“Olivia版Invisible Wings”,探讨描述翻译学理论对我国文化输出的指导意义,期待能够为中国译界“适应新常态、展现新作品、实现新突破”提供“一双隐形的翅膀”!

郭 勤. 描写翻译理论视域下中国古典诗词英译研究——以许渊冲《水调歌头·明月几时有》为例[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2014(4).

胡凤华. “歌曲译配”与“歌曲翻译”辩[J].安徽大学学报, 2007(5).

黄忠廉. 变译理论[M].北京:中国对外翻译出版公司, 2002.

李 爽. 简述歌曲《隐形的翅膀》传递的正能量[J].音乐时空, 2014(1).

刘宓庆. 中西翻译思想比较研究[M].北京:中国对外翻译出版公司, 2005.

陆正兰. 歌词学[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2007.

罗新璋.翻译论集[M].北京:商务印书馆, 1984.

秦冰融. 从翻译美学视角看英文歌曲“诗经体”翻译——以《斯卡布罗集市》和《绿袖子》为例[J].大学英语(学术版), 2011(3).

申连云. 翻译单位的描写性研究[J]. 中南大学学报, 2004(3).

薛 范. 歌曲翻译理论与实践[M]. 武汉:湖北教育出版社, 2002.

姑娘是怎样变成老马的?[OL].http://www.gmw.cn, 2009.

音乐人时代将临[OL]. http://blog.sina.com.cn, 2016.

亚洲歌姬Olivia最新MV,张韶涵《隐形的翅膀》英文版Invisible Wings[OL].http: //www.tudou.com, 2011.

Tymoczko, M.TranslationinaPostcolonialContext—EarlyIrishLiteratureinEnglishTranslation[M]. Alberta: St.Jerome Publishing, 1999.

定稿日期:2016-08-13

【责任编辑王松鹤】

OnEnglishTranslationofChinesePopularSongsfromthePerspectiveofDescriptiveTranslationStudies—with“InvisibleWings”asanExample

Xia Ying

(Heilongjiang Institute of Technology,Harbin 150050, China)

Descriptive Translation Studies; popular songs; Chinese-English translation; “Invisible Wings”

H319.5

A

1000-0100(2016)06-0102-4

10.16263/j.cnki.23-1071/h.2016.06.024

The establishment of Descriptive Translation Studies breaks a brand-new ground of translation studies. Popular music is a “mirror of time” as well as an“indicator of society”. Now that Chinese literary works are becoming ever-increasingly attractive throughout the world, it is duty-bound for Chinese translators to do well in translating popular Chinese songs into foreign languages, especially English, the first lingua franca in the world, so as to promote the cultural communication between China and other countries. The ways to fulfill this duty are discussed in this paper from the perspective of Descriptive Translation Studies, and suggestions are proposed by comparing two English-editions of “Invisible Wings”, one of the most successful Chinese popular songs of the time, after analyzing the condition of the translation of Chinese songs, especially popular Chinese songs in both theory and practice.