浦江郑氏家族的《家礼》实践

——以家族祭祀活动为中心*

2016-12-07杨逸

杨 逸

浦江郑氏家族的《家礼》实践

——以家族祭祀活动为中心*

杨 逸

浦江郑氏家族于宋元之际开始以《家礼》为中心自觉建设自家礼法,经历了一个从“一遵朱子《家礼》”到损益《家礼》以“求可行于今”的转变。至明初,郑氏家族已有三世实践《家礼》的传统,塑造了“最有礼法”的家族形象,成为当时践行儒家伦理的乌托邦。祭田制度的兴衰导致了家族祭祀礼制的嬗变。依据《家礼》,郑氏家族建立了自家祭田并不断增扩。在明代中期的分居异财后,家族祭田不断流失。随着捐助祠产的增加,祭田的重要性不断下降,终于在道光四年废止。祭产结构的变化导致了家族内部权力结构的嬗变,捐助者得以更多地干预家族祭祀活动。于是,祭祀种类不断增加,淫祀现象开始出现,祭祀逐渐失去“事亡如事存”的古礼内涵,蜕变为家族的娱乐活动。

朱熹 《家礼》 浦江郑氏 祭田 祭祀

近年来,关于宋代思想史的研究经历了一个从侧重于思想到侧重于行为的转变。学者不但继续乐于在“坐而论”的层面上聚讼,亦开始充分关注“起而行”的层面,试图展现宋儒“以礼化俗”,重构民众日常生活的努力①陆敏珍:《宋代家礼与儒家日常生活的重构》,《文史》2013年第4辑。杨逸:《“复礼”抑或“从俗”:宋代家礼中的婚礼》,《民俗研究》2016年第2期。。在这种背景下,朱熹《家礼》的研究日益成为思想史、文化史、社会史等领域的研究热点,成为一个跨学科、跨地域、跨文化的综合性研究课题。学界不但围绕《家礼》的真伪、版本、与《书仪》的异同等问题展开探讨,还就《家礼》的传播、影响做了考察,希望以此将研究视域由“唐宋”转向“宋明”,解释《家礼》是如何走进明代的士庶人家成为“民间通用礼”,深刻影响中华帝国晚期的民众生活。然而,对这一问题的研究普遍存在两点不足:其一,过分依赖刊本、刻本,缺乏对散落民间的写本、抄本等未刊文献的收集与关注;其二,满足于“遵行”与“未遵行”的文献考证,缺乏鲜活生动的个案研究。因此,既往研究既无力展现《家礼》传播中遭遇的问题及其解决方式,也不能揭示儒学融入日常生活后发生的丕变,泛泛而论之余,往往歧义旁出、争讼不已。《家礼》研究亟需历史人类学的参与。在这方面,李丰楙、刘永华、郑振满、施坚雅(G.William Skinner)、科大卫(David Faure)等对《家礼》在华南地区传播情况的调研导夫先路,为本文的撰写提供了富有启发性的借鉴②如郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》,长沙:湖南教育出版社1992年版;施坚雅:《中华帝国晚期的城市》,叶光庭等译,北京:中华书局2000年版;李丰楙:《朱子<家礼>与闽台家礼》,杨儒宾编:《朱子学的开展——东亚篇》,台北:汉学研究中心2002年版。科大卫:《皇帝和祖宗——华南的国家与宗族》,卜永坚译,南京:江苏人民出版社2009年版;Liu Yonghua. Confucian Rituals and Chinese Villagers: Ritual Change and Social Transformation in a Southeastern Chinese Community, 1368-1949, Leiden and Boston:Brill,2013,等等。。

本文所讨论的浦江郑氏家族是《家礼》研究中不可多得的个案。该家族在南宋初年便开始聚居,与朱熹(1130-1200)后学北山学派金履祥传承而来的柳贯(1270-1342)、吴莱(1297-1340)、宋濂(1310-1381)等儒者关系密切。不但受到宋元朝廷的历次表彰,还在明初大量出仕,为朱元璋(1328-1398)“以孝治国”提供了家族范本。此外,浦江郑氏的家族文献保存较好,可在元明清乃至民国初年的长时段中把握家族祭祀的历史变迁,并从中观察《家礼》实践与家族兴衰间的复杂关系。在本文所用资料中,《郑氏家仪》(下文简称《家仪》)、《浦江郑氏家范》(下文简称《家范》)、《麟溪集》是常见的传世史料,历经编纂、增订,层累造成了郑氏家族在元、明的祭祀情状。《郑氏祭簿》(下文简称《祭簿》)一书为郑家族人所藏,其开始编纂时间大约在明代中期,在明清至民国初年不断删修增订,详细记载了郑氏家族的祭祀、祭田、祠公产等情况,为考察明清时期郑氏家族的祭祀情况提供了新线索*浙江大学历史系梁敬明教授为本文提供了文献资料,特此感谢。。

一、浦江郑氏家族与朱熹《家礼》

北宋元符二年(1099),郑淮(生卒年不详)定居浦江,开启了郑氏家族在浙东的新生活。在其子郑绮(生卒年不详)的规训下,郑氏家族开始合爨共财而居。所以,郑氏后人在追忆祖先功业时往往以郑淮为始迁祖、郑绮为聚居一世祖,将家族辉煌的历史追溯到开始聚居的南宋建炎年间(1127-1130)。虽然在聚居初期郑氏家族并无煊赫官声,但却颇能救济乡党、和睦邻人,赢得当地居民的更多认同。但是,郑氏家族在聚居伊始并未体现出更多特色,这一情况直到宋元之际才发生了变化。

郑氏家族的五世祖郑德璋(生卒年不详)曾任处州青田县尉,是家族中的关键人物。他因人耿直而遭人陷害,兄长郑德珪(生卒年不详)为了营救他,亲赴扬州代死,然而,在德璋赶到时德珪已死,他抱尸痛哭,“气绝数四,收骨归葬,结庐墓侧凡二年”*揭傒斯:《孝友传》,载郑文融编:《麟溪集》,1987年元月“江南第一家”文史研究会据民国十四年(1925)版翻印,丑卷,第5页。。二人的孝义事迹感人至诚,被后代传诵为家族孝友传统的重要标志。此外,最早自觉借鉴宋人经验建设郑氏家规、家法的也是郑德璋。据黄溍(1277-1357)所撰的郑德璋墓志铭载:

(郑德璋)晨兴必具冠服,诣祠堂展谒。退坐一室,随事巨细处之,咸中肯綮。夜则秉烛呼子弟诵孝弟故实。仿象山《陆氏家制》训词百余言,每月旦望令子弟一人读之,家人悉拜而听焉。*黄溍:《故处州青田县尉郑府君墓志铭(并序)》,载郑文融编《麟溪集》寅卷,第5页。

现存《浦江郑氏家范》中有朔望日家长率领家中男女击鼓二十四声并唱家中规范、诵孝弟故实的记载,其来源当即郑德璋依《陆氏家制》所行的家中仪式。郑德璋的治家经验被其子郑大和(生卒年不详)所继承,郑氏家族的家礼建设于是开始与朱熹《家礼》发生联系,进入了不断体系化的新阶段。

《元史·孝义传》称郑大和为人“方正,不奉浮屠、老子教,冠昏丧葬必稽朱熹《家礼》而行”*宋濂等撰:《元史·孝友传》,北京:中华书局1976年版,第4452页。。揭傒斯(1274-1344)所撰《孝友传》更为详尽地描述了郑大和辞官回家后的治家活动:

龙湾解官归,忽长叹曰:“吾家自建炎聚食至今日,吾不思继承之,即一旦死,人谓我何?”遂不仕。日坐庭内,以礼法驭群众。指朱熹《家礼》言曰:“假我二三年,吾当无愧于此。”乃制古器服,命子孙讲肄之。亲与之升降周旋,度可用,宿翰林待制柳贯为宾,行冠礼。礼废久,见者交病之,文融持益力。若婚若丧,祭次第行,卒不负所言。家人素媚浮屠神,文融曰:“吾方学礼,可溺淫祀乎?”命悉撤之,屏钱寓马不用。文融正身帅下,内外雍肃,似不闻人声。入其庭,上其堂,如在春风中,吴越之士多感化兴起。*揭傒斯:《孝友传》,载郑文融编:《麟溪集》丑卷,第6页。

可知,郑大和本着一种对于家族传承的责任感而辞官回家主持家政,其治家方法一本于朱熹《家礼》。为了实践《家礼》,他不但制作了合乎礼仪的器物冠服,还亲自参与家众的礼仪训练,在升降周旋之中实现对子孙的教化。经过郑大和的整饬,郑氏家族的冠昏丧祭都变得饶有秩序,而家中素来喜好佛老的淫祀风气也得到了纠正。在由郑大和编订,郑钦(生卒年不详)、郑铉(生卒年不详)增订,郑涛(生卒年不详)整理为定本的《浦江郑氏家范》中,冠昏丧祭之礼并无完整仪注,只标“并遵《文公家礼》”*郑涛:《浦江郑氏家范》,《续修四库全书》第935册,上海:上海古籍出版社2002年版,据北京图书馆藏清初毛氏汲古阁抄本影印,第278页。字样。而《麟溪集》中所载柳贯为郑涛、郑泳(生卒年不详)加冠而撰写的字辞更是进一步印证了引文中实践冠礼的事实。由于前辈的苦心经营,在礼乐氛围中成长起来的郑家第八代传人郑泳、郑涛等表现出对礼学的极大兴趣,从而将郑家的《家礼》实践推向新高度。

郑泳的《家仪》是郑氏家族史上一部划时代的家礼著作,标志着郑氏家族的《家礼》实践从“一遵《文公家礼》”向变通《家礼》以“求可行于今”的转变。据说,郑泳自幼便十分好学,“于书未尝一日不观,尤好礼法”*王景:《故承务郎温州路总管经历郑君墓志铭》,载郑文融编《麟溪集》寅卷上,第35页。,曾经参与伯父郑钦、父郑铉续订家规的讨论。在继承家业之后,他便“损益司马氏、朱子《家礼》,为《郑氏家仪》”*王景:《故承务郎温州路总管经历郑君墓志铭》,载郑文融编《麟溪集》寅卷上,第35页。。尤为可贵的是,郑泳的《家仪》并非一遵《家礼》仪文,而是通过礼学考证比较、稽考,根据家族实际情况作了不少变通(详见后文)。因此,欧阳玄(1274-1358)对《家仪》给予了极高评价:

其孙泳,字仲潜,又遵《书仪》《家礼》,而以为古礼于今不能无少损益,必求其可行于今,不悖于古者。并录其家日用常行之礼,编次成书,名曰《郑氏家仪》。他日以□予,予观而叹曰:商尚质,周尚文,孔子尝言之矣。古礼之揖让、升降、周旋,必至于再三,然求其大本大节,则敬而已矣。今郑氏知乎此,虽礼器、礼物与古小异,而恭践实行,不失其敬,可谓知礼之本,而无质胜于文。岂不彬彬然可观矣乎?是编也,宁独郑氏一家可行,将见于二书并传于世,岂曰少补之哉。*欧阳玄:《义门郑氏家仪序》,载郑文融编:《麟溪集》卯卷,第6页。

礼之器物世代不同,礼之节文古今相异,但是礼的精神却一以贯之。所谓“礼仪三百,威仪三千”,一言以蔽之则是“毋不敬”,仪注的设计贵在能够通过恭践实行体现礼经“敬”的大义。因此,欧阳玄认为《家仪》“知礼之本”,是继《书仪》《家礼》之后的一部力作,应当流传于世。

从第六世的郑大和到第八世的郑泳,《家礼》都是郑氏家族日常生活中不可或缺的要素。明初,濡养于礼乐教化中的郑家子弟受拔擢而大量出仕洪武朝,其中缘由固然复杂,但重要原因之一是朝廷赏识郑家的家礼、家法,进而认可其治国理政的才能。所以当郑沂(生卒年不详)被任命为礼部尚书以恐不胜任而辞谢时,朱元璋(1328-1398)鼓励道:“你休没志气,你是义家,与我掌天下礼仪,只把守家法这六十年与义掌一颗印。”*郑崇岳编:《圣恩录》,民国十一年(1922)重刊本,1994年8月“江南第一家”文史研究会据郑氏第廿九世孙郑期银藏本翻印,第28-30页。转引自梁敬明:《走近郑宅:乡村社会变迁与农民生存状态1949-1999》,北京:中国社会科学出版社2005年版,第32、33页。可见在皇帝眼中,家与国之间存在一种同构关系,既然郑沂能够六十年如一日地把守家礼,那么也就一定可以胜任执掌天下礼仪的重任。

明朝对于郑氏家族的重视似乎并未因政局变化而改变,在永乐八年(1410),郑家九世孙郑楷(生卒年不详)以文学征授蜀府教授,他的敦厚性情与博雅学问赢得了蜀王尊敬,以至被赐予“醇翁”的称号*黄立我:《赐问义门礼仪图记》,载郑文融编《麟溪集》未卷,第21页。。更为重要的是,郑楷在蜀府期间参与了商定祭礼的活动:

永乐八年(1410)冬十一月,贤王以为祭祀之礼版位、仪式古今不同,宜依仿《家礼》直述,令易知易行。于是命纪善臣子仪、臣□、伴读臣立我、教授臣楷即迩英堂,取唐宋诸家礼仪,据《家礼》荟萃考正。……既而以义门郑氏十二世同居,最号为有礼法,特命教授条录岁时祭祀、冠婚丧葬庆吊之费,延师待宾、给公上、睦乡里、来姻娅、送迎宴会之仪,以及闺门内外饮食防闲之道、长幼相聚训告之词。无不曲尽其义者,覆于至当而后已。遂每事各为一节,每节各为一图,明白简易,虽五尺童子执之于以行事。五礼之用固已得其大概,而于今行仪注、朱子之说咸不悖焉。*李子仪:《敬题问义门礼仪手教后》,载郑文融编《麟溪集》巳卷,第26页。

这次礼书编纂活动以《家礼》为准绳,目的在于令人易晓易行。由于郑楷出自以礼法自持的义门郑氏,蜀王便命其悉数家中诸项典礼仪式,设每一事为一节,每一节配一图,务使明白简易至于孩童也能按图而行。在完成此书后,诸人发现,该书不但范围远远超出祭祀而得五礼之大概,内容也与当时钦定颁行的朱熹《家礼》无任何悖离。对此,蜀王十分高兴,不但认为此书可行之于天下,还进一步产生了对郑家的仰慕、向往之情,以至令郑楷画《麟溪图》详载家中房屋景致,虽“微而草木,必记其名”,说:“使我梦游其地,又今世之华胥也。”*李子仪:《敬题问义门礼仪手教后》,载郑文融编《麟溪集》巳卷,第26页。此时,因实践《家礼》而产生的人文风俗之美的赞叹已使人进一步产生了对自然景观之美的联想,郑氏家族俨然化作一个儒家伦理的乌托邦。

此后,尽管郑氏家族由大同居变为小同居,经历了不少考验,但是,《家礼》对于郑氏家族的影响却并未迅速消亡。直到清代,由于世代遥远,郑氏子孙逐渐忘记自身“最有礼法”的家族传统。随着《家礼》祭田制度的消亡与捐助祠产制度的建立,家族的权力结构发生变化,郑氏的《家礼》实践页渐趋世俗化、娱乐化,终于失去古礼“敬”的内涵,蜕变为死而不僵的驱壳。

二、从祭田到祠产:家族祭产的变迁

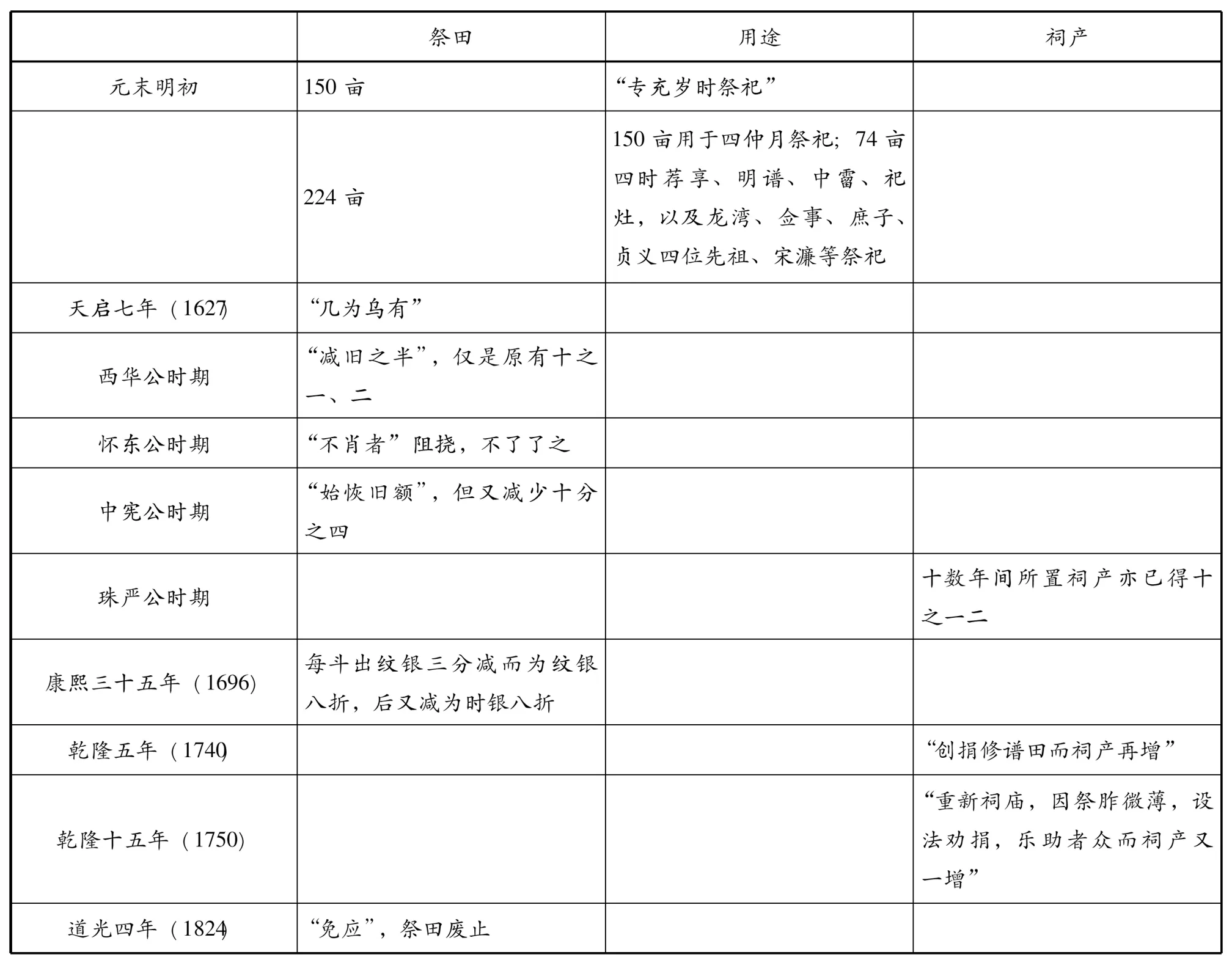

家族祭祀需要有稳定的资金来源作保障。按照朱熹《家礼》的祭田制度,浦江郑氏家族在元末明初建立了自己的祭田,并按照“世远逐增”的原则加以扩充,其最盛时数量多达二百二十四亩。到明代中期,家族因分居异财而逐渐衰落,祭田多被“不肖子孙”占为私有。为了维持家族祭祀开销并恢复原有的祭田规模,这时期的家长在试错中逐渐摸索出一种由捐助祠产与原有祭田地租相结合的混合型祭产模式。由于祭田地租不断缩水与募捐祠产持续增加,祭田制度最终在道光四年(1824)被彻底废止,高度依靠捐助祠产的新祭产制度正式建立。新的祭产制度更新了郑氏家族的权力结构,并深刻影响了家族的祭祀活动。

(一)祭田的建立与兴衰

朱熹《家礼》创立了祭田制度。按《家礼》,一个家族建立祠堂后便须计算现有田地数量,每龛取二十分之一作为祭田。无论是神主处于正位还是祔位的家族成员,只要没有后嗣承祭,即将其田划为墓田。这些田地由宗子执掌,以给祭之用。如果原来并未置办祭田,则将先祖考子孙的田地按照二十分之一的比例交给宗子作为祭田。为了保证这些田地提供祭祀费用的稳定性,所有田地都要立下契约报予官府,任何人不得典卖*朱熹:《家礼》卷一《通礼》,《景印文渊阁四库全书》第142册,台北:台湾商务印书馆1986年版,第531页。。

《家礼》的祭田制度为祭祀提供了物质基础与资金保障。作为一个累世同居的大家族,郑家十分清楚祭田的重要性。谙于《家礼》的郑泳对祭田有着这样一段理论性说明:

家有分则庙有宗。宗明分序,礼之质也;升降俯伏,礼之文也;笾豆罍斝,礼之器也;牲醪粢盛,礼之物也。器备物丰,礼文粲然;器败物微,文无所施,而质亦渐至于沦废。故必以田为基者,器物之所出也。器物常备,则我之祭可常有;祭可常有,则宗明分序,莫得而烦紊。岂细故哉?今以祭视礼,礼为祭之本;以祭视田,田为祭之末。然无礼不可以成祭,无田不可以成礼,二者交相须而相为用者也。事固有由末以治其本者,犹今有田以治其祭也,亦犹礼之治外以及其内也。足以承制礼者之意,有弗信矣乎。*郑隆经等:《郑氏祭簿·郑氏祭田记》,民国壬戌(1922)重刊,浦江郑氏家族后人藏本。亦载郑泳:《郑氏家仪·祭礼》,《丛书集成续编》第60册,台北:新文丰出版公司,1989年影印续金华丛书本,第517页。《祭簿》不分卷,其中文字标题多有相同、相似者,故皆以其创作时间标志在后,以示区别,后仿此。

礼有质,有文,有器,有物。唯有器物丰富周备,礼文才能得到彰显;唯有礼文粲然可观,宗法分明、尊卑有序的礼义才可得由表达。因此,礼的器物乃是礼仪得以施行的基本条件,而礼器礼物又须祭田的供给才能完备。正是在这种意义上,郑泳提出祭田为末、礼为本,礼仪的实践需要“由末以治其本”的观点。

约在元末明初,郑氏家族根据朱熹《家礼》建立了自己的祭田制度。据《郑氏祭田记》记载:

祭必有宗,宗则统族,礼之分序也。故族大而不烦,世远而无紊。士大夫之家有庙有祭者或不一,再传而遂不继,由其无田以为基,无法以为守,散漫无统,必沦于废坠。吾家同居十有余世,每急于奉先,固不必致虑于后,亦拨近家常稔之田一伯伍十亩,名曰“祭田”,別贮所入之租,专充岁时祭祀。更为条陈继守之法,乃立石于祠堂之侧。*同上。金华从书本《家仪》作“拨近家常稔之田二百五十亩”(郑泳:《郑氏祭田记》,载《义门郑氏家仪》,《丛书集成续编》第60册,台北:新文丰出版公司,1989年据续金华丛书本排印,第517页),按《祭簿》卷首所载《祭田记》作“一百五十亩”,同书载郑崇岳《重刻祭田号亩序》称“《祭田记》祭田一百五十亩”,则今本《家仪》有误。

在作者郑泳看来,那些拥有家庙的士大夫家族没能维持累世的祭祀并不奇怪,因为他们没有作为祭祀物质基础的祭田和可以长远遵循的家规家法。为此,郑氏家族拨出家中旱涝保收的良田一百五十亩作为祭田,以其地租为祭祀开支。为了确保这一制度得以世代遵行,郑氏家族将祭田的田亩字号刻于碑阴,立于祠堂之侧,庶希子孙能够在增广祭田数量(“益厚其基”)的基础上,使得祭祀之礼更加丰厚(“益厚其礼”)。

郑泳的期待似乎得到了实现,郑氏家族的祭田数量确有增加。到天启七年(1627)年郑崇岳重刻祭田号亩,清理家族祭田数量之时,家族的祭田共有二百二十四亩,其中一百五十亩用于春夏秋冬四仲月的大型祭祀活动,而其余的七十四亩则用于四时荐享、明谱、中霤、祀灶,以及龙湾、佥事、庶子、贞义四位先祖、宋濂等祭祀*郑隆经等:《郑氏祭簿·重刻祭田号亩序》(天启丁卯)。。

然而,这种情况在明代中期发生了变化。天顺三年(1459)的一次大火打破了郑氏家族合居共财的聚居生活,从此,郑氏家族“离居析处,涣而不能复萃”,而分居异财给家族祭祀活动带来影响则是“世远风微,礼制寝弛,祭田几为乌有”*郑隆经等:《郑氏祭簿·重刻祭田号亩序》(天启丁卯)。。二百余亩的祭田,何以竟在家族分居异财之后化为乌有?《祭簿》中作于明天启丁卯(1627)至乾隆五年(1740)的几篇序文为我们提供了线索。这些序文刻画了两种相互对立的形象——力图“悉复旧典”的家政执掌者,以及与对此不断加以阻挠的“不肖子孙”。在这一百余年间,分居各家的侵占造成了祭田的流失,而围绕祭田而发生的家族纠纷直到清乾隆年间亦未能停歇。在这一意义上,《祭簿》之所以在这一时段中不断增广,重要原因是它具有划定祭田范围的功能,是家长使“不肖者无所诡避”的斗争武器。

读表1可知,明朝末年的郑家祭田一直处于侵占、收复、再侵占的怪圈当中。这使家族祭祀遭遇着前所未有的困局:一面是大量减少的祭田数量,一面是日益增加的祭祀种类(详后)。面对这种矛盾,肩负家族兴衰之责的郑氏家长必须予以应对。如果说在天启丁卯岁(1627),郑崇岳尚且以《祭簿》为武器,用“逐亩挨蹈,一遵古簿号亩”的旧办法考证那些失落的家族祭田,梦想“幸假余年得以经营,使诸田尽归公款,以为久远谋”*郑隆经等:《郑氏祭簿·重刻祭田号亩序》(天启丁卯)。的话,那么到了清初,郑氏家长已然放弃了恢复家族祭田的宏大抱负,转而从事祭产制度的改革。

(二)从祭田制度到捐助式祠产制

康熙三十五年(1696),十八世祖郑应友(生卒年不详)重刊《祭簿》,在序文中,他回顾了家族祭田的建立、兴废,并在谈及十余年来家族中祭祀资金情况:

自珠严公主家政后,有志复古,俾余同叔守元、守诰,兄应乐、应朝、应球,侄思相等数人佐理祠事,欲尽复祭产之旧,而卒未能也。然十数年间所置祠产,亦已得十之一二,诚恐后来任事者无所稽考,使不肖者复得侵蚀,其可不思详载以永其传乎?故于修辑谱牒之余重刻祭产簿籍……镂印以垂诸后,且以恢复之意,俟诸后来云。*郑隆经等:《郑氏祭簿·重刻祭田号亩记》(康熙三十五年)。

作为家中的后起之秀,郑应友奉家长之命帮助管理祭祀之事。珠严公最初的想法与之前数代家长相同,即“尽复祭产之旧”。虽然这一努力以失败告终,但珠严公并非碌碌无为,而是在经理家政的十几年中置办了十之一二的“祠产”充当祭祀之用。因此,此次重刊《祭簿》的直接目的便不再是恢复祭田,而是保护新置的“祠产”。

据此,约在康熙二十年(1681)后,郑氏家族祭祀活动的资金来源发生了变化,由单独依靠祭田地租的单一模式变为祭田地租与新置祠产的混合模式。随着时间的推移,祭田在祭产中份额越来越少,由“每斗出纹银三分”减至“时银八折”*郑隆经等:《郑氏祭簿·祠公祭产》。,而新置祠产却不断增加:

逮孝廉、文玉二公增建祠宇,创造香亭,合族捐田以修公所,而祠产一增。自若樑、若奇二侄理祠经营增置,复于乾隆庚申(五年1740)创捐修谱田而祠产再增。至庚午(乾隆十五年1750)重新祠庙,因祭胙微薄,设法劝捐,乐助者众而祠产又一增。*郑隆经等:《郑氏祭簿·重刻祭簿叙》(乾隆廿二年)。

由此可知,郑氏家长虽然没能恢复原有的祭田制度,却利用增建祠堂、修造香亭等活动对家族成员展开募捐,用结余资金增置更多田产。在这一过程中,“产渐益,祭渐加”*郑隆经等:《郑氏祭簿·重刻祭簿序》(嘉庆十年)。,祠产不断被新募资金扩充并在良好经营下不断增值,《祭簿》也逐渐从对“不肖”子孙的大加鞑伐转变为对“乐善好施”者表彰褒奖。当恢复祭田的主张逐渐从一种“复古”的理想化作“泥古”的梦想,祭田的废除便不可避免。道光四年(1824),郑氏家族正式废止了存在四百余年的祭田制度,以捐助式祠产作为祭祀资金来源,建立了全新的祭产制度。在这年重刻的《祭簿》序文详尽说明了事情原委:

宜于古者或不宜于今,何也?物有盈虚,家有隆替。明季迄今二百有余载矣。生齿日益繁,则子姓日益众、贫富日益殊。应祭之项在殷实之家取携甚便,而贫者拮据之形时见于眉睫,甚至需岁月以偿之,皇皇焉犹惧不给。夫为子孙者以贫窭之故,使祖宗之明禋不备,非奉先思孝之忱也;为祖宗者以陟降之期,而视子孙之竭蹶以供,非垂裕后昆之意也。道光甲申三月,诸理事者悉心筹画,议另捐田产名曰“免应田”,族中子姓咸踊跃乐捐,不数日告竣。因议重刊《祭簿》,存其号亩,志不忘本也;删其绘图,示不复应也。*郑隆经等:《郑氏祭簿·重刻祭簿序》(道光四年)。

郑氏家族之所以最终选择废止祭田制度,直接原因是在分居异财之后家族成员的两极分化。为了兼顾生者的实际生活,家族号召大家单独捐出一部分田地作为“免应田”,用以代替祭田。之所以称为“免应田”,显然是因为这部分田地帮助私占祖先祭田的家庭免除了祭祀出资的缘故。从此之后,原有祭田悉数“免应”,不再承担祭祀开支,而载有祭田四至的田地绘图也被删除,祭田制度被彻底废除。

这种“乐善好施”的慷慨行为在帮助贫穷之家免除一部分开支的同时,实际上造成了家族成员“观念上”的贫富两极分化。随着平均缴纳祭田地租的祭产制度的终结,新建立的祭产制度强调了捐助资金的重要性,重构了家族内部的权力关系。富裕的家族成员凭借其财富掌握了比贫困者更多的干预乃至于决定家族事务的权利。因此,郑氏家族的捐助活动也表现出了新特点。越来越多的捐助都来自于家族成员的自发行为,捐助者不但可以自主设计捐助项目,还可以通过拟制捐助项目的章程来自行规定受资助者范围,决定该笔资金的具体用途。比如,专门用于资助赶考家族成员路费的“与贤产”便定有《与贤产章程》,详细规定捐助者所捐事项、路费金额、发放时间、管理记录等。这种家族内部的新型权力结构同样影响到了家族的祭祀活动,康熙之后不断增加的祭祀种类与郑家淫祀现象的出现均与此有紧密关联。

表1:郑氏家族祭产制度变迁

三、从损益到从俗:家族祭祀活动的嬗变

按《家礼》,四时祭用仲月卜日而行,冬至祭始祖,立春祭先祖,季秋祭祢。此外,又有三月上旬择日墓祭。一年之中,大型祭祀活动不过数次。《郑氏家仪》原本《家礼》而作,而以祭礼“事亡如事存”之意增入忌日、生日,祭祀已然增多。后世增补《郑氏家仪》,又补入数条,其数又增。至《祭簿》数次增纂,条目又渐渐加多。随着捐助祠产的增加与祭田的衰微,捐助者敬仰的祖先及信奉的神灵也被纳入家族的祭祀体系中,祭祀活动亦出现一种娱乐化倾向。郑氏家族的祭礼变迁不但反映了郑氏家族在《家礼》实践过程中发生的变化,还深刻反映了儒家精英文化坠入民间信仰时发生的变异,由此折射出的《家礼》实践与家族兴衰的关系耐人寻味。

(一)祭祀种类不断扩增

一方面,受祀祖先的数量增加。《家仪》将其祭祀对象限制在高祖、曾祖、祖、祢四代,合乎《家礼》以及“大礼议”前的通行做法*关于祭祀世数,朱熹前后有变化,晚年主张祭及高祖,而废祭始祖之礼以为僭。明嘉靖大礼议后,士庶方得祭始祖,始与程颐主张、《家礼》记载相同。见吴飞:《祭及高祖——宋代理学家论大夫士庙数》,《中国哲学史》2012年第4期。。然而,为了重温家族的煊赫历史,永远铭记功名显赫的列祖列宗,这种祭祀方法并未得到郑氏家族的一贯坚持。在明代中期开始正式编纂的家族文献《郑氏祭簿》中,祭祀的祖先不但有始迁祖、再传祖、同居第一世祖、第二世祖、高祖,还遍于“先祖寔行彪炳史册、见诸传志者”*郑隆经等:《郑氏祭簿·孝友题名》。,其神主“百世不祧”*郑隆经等:《郑氏祭簿·孝友题名》。。随着时间推移,《祭簿》中开列的祭祀名录结构不断完善,内容不断充实。到民国十一年(1922)最后一次修订时,已有《孝友题名》41人,《忠义题名》6人,《义行题名》3人,《政事题名》15人,《文学题名》29人,《隐逸题名》2人,《卓行题名》7人,《列女题名》42人,共计8类题名,145人。这一家族祭祀体系以《宋史》《元史》《明史》等正史,省志、县志等地方志,《旌义编》《麟溪集》等家族文献共同书写了一部信而有征的家族史。

另一方面,生辰、忌日之祭不断扩充。郑氏家族最早为祖先生辰、忌日设祭始于明初郑泳《家仪》:

龙游县丞、青田县尉兄弟让死,旌表为孝义门,又东埜、贞和、平山皆积功于公堂,德业垂后者,忌日皆如冲素之仪,后有继之皆然。此为礼以义起,崇德报功,子孙敬而守之也。*郑泳:《义门郑氏家仪》,《丛书集成续编》第60册,台北:新文丰出版公司1989年版,据续金华丛书本排印,第516页。

明末郑崇岳重刻《家仪》时,又补入了一些祭祀种类,列入忌日的祭祀有冲素、龙游、青田、东埜、贞和、平山、贞义等7位府君,列入生辰的祭祀有佥事、庶子2位府君,家族的祭祀种类不断扩充。到民国十一年(1922)最后一次修订《祭簿》时,祖先生辰、忌日的祭祀已数量已增至11项,占郑氏家族一年祭祀总数的1/3。

(二)淫祀与祭祀的娱乐化

明末清初,郑氏家族的诸位家长整饬旧有祭田,并开始使用募捐的方法来筹集祭祀资金。祭产出资结构的变化赋予捐助者更多干预家族祭祀事务的权利,捐助者可以根据自己对于家族史的理解以及生活需要增加祭祀种类。传统的祖先生辰、忌日祭祀仍为捐助者所关注,因崇仰某位祖先而捐助将其纳入家族祭祀体系的情况时而有之。如六世祖平安府君“向未立祭,光绪戊戌(二十四年1898)义十四、十六公派下将牛形松木二株助祠,特祭”*郑隆经等:《郑氏祭簿·祭期及规则》。。

一些普遍存在的民间信仰也随之进入郑氏家族的祭祀活动中。例如二月初三祭梓潼帝君、关圣帝君。“祠中向未立祭,乾隆乙巳(五十年1785)祖鉴捐下溪湾田六斗,新立二月初三日、五月十三日两祭其祖,银每年三两正二祭拍用。另祖鉴交出钱二千文,祠中放作完粮之资。二祭各给鉴熟胙八两、馒首两双。”*郑隆经等:《郑氏祭簿·祭期并规则》。梓潼帝君即文昌帝君,是道教尊奉的掌管士人功名禄位之神;关羽信仰在宋代之后流行民间且形式多样,道教将其奉为“关圣帝君”,作为道教的护法之神。可见,这两位神祇都极具道教色彩,一主文,一主武,寄寓了郑氏家族渴望出仕为官的良好愿望,祈神求福的祭祀用意十分明显。

按照宋儒的界定,“非所当祭而祭”*陈淳:《北溪字义》卷下《鬼神》,熊国祯、高流水点校,北京:中华书局1983年版,第61页。便是“淫祀”,事神事佛等民间信仰都属淫祀范畴,无福可祷。郑氏家族自宋元以来以儒家孝义传家,借鉴宋代家礼、家训的治家经验,明确提出“子孙不得惑于邪说、溺于淫祀,以邀福于鬼神”*郑涛:《浦江郑氏家范》,第283页。。如果说乾隆时期出现的文昌帝君与关圣帝君的淫祀现象说明郑氏家族“孝义传家”的儒家传统已然失落,那么,甄村殿的建设则进一步打破了“不得修造异端祠宇,桩塑土木形象”*郑涛:《浦江郑氏家范》,第283页。的古老家训,与明代家族在为僧人悟空修建白麟庵时的反复辩解形成了强烈对比*郑隆经等:《郑氏祭簿·白麟庵记》。,显示出清代之后家族成员身份认同的普遍混乱。

另一值得关注的现象是祭祀的娱乐化倾向。据《祭簿》记载,五月初九日为冲素府君生辰,家族应行三献礼祭祀之。然而,这一祭祀活动并非原来便有:

向惟十二月廿二日忌辰一祭,后因公孝义格天,为同居第一世祖,特更立一祭,将后忌辰祝文内‘兹辰俨逢’改作‘生辰俨逢’。*郑隆经等:《郑氏祭簿·祭期并规则》。

接下来的文字详细记载了这一祭祀活动的变迁。在这天,郑氏家族会演戏庆祝,但“因未立资产,故久事废”。在乾隆壬寅(四十七年1782),“公议特整遗像于五月初八、初九二日悬挂和义中庭祭奠,族众踊跃,各出资一两二钱,聚会一座计六十五人,备办祭品,恭祝诞辰。”*郑隆经等:《郑氏祭簿·祭期并规则》。这些出资除了用于演习搭台、发箱油烛等外又有结余,便更置产业“以为久远计”。此时,冲素府君的生辰已经成为一场规模盛大的家族聚会,演戏更是成为聚会中不可缺少的庆祝项目。

然而,接下来的变化令人吊诡,到了乾隆乙巳(五十年1785),因为“五月天气炎热,豫于二月初八初九两日庆祝”*郑隆经等:《郑氏祭簿·祭期并规则》。。天气炎热居然成为更换家族祭祀活动时间的主要理由,这说明,这项活动的性质已经由严肃的祭祀仪式逐渐转化为家族成员共同庆祝的狂欢节。在此,“因祭祀而庆祝”的逻辑次序被偷换成了“为庆祝而祭祀”。带着这种思维方式,郑氏族人索性将“向未立祭”的冲应公也放在二月初九日与冲素公一并祭祀。在这里,郑泳《家仪》 “事亡如事存”的礼义已然全盘失落,严肃的祭祀活动蜕变为一种高度娱乐化的家族聚会。

表2:郑氏家族的祭祀活动

结论

浦江郑氏家族的个案完整揭示了朱熹《家礼》在元明清乃至近代大家族中的嬗变。作为一个世代同居的大家族,浦江郑氏家族之所以能够在中国古代的许多聚居家族中脱颖而出,重要原因之一便是它能够通过实践《家礼》来构建自身礼法之家的形象。从宋末元初开始,郑氏家族便自觉利用宋儒的治家经验建设自家的家礼、家法。此后,元代历任家长都致力于家礼的建设与实践,经历了一个从“一遵朱子《家礼》”到损益《家礼》以“求可行于今”的转变。至明初,郑氏家族已有三代以上实践《家礼》的传统,不但有效塑造了“最有礼法”的家族形象,还成为《家礼》实践的典范与儒家伦理的乌托邦。家族成员的大量出仕与家族的《家礼》实践互为表里,书写了家族历史上最为繁荣的篇章。

就家族的祭祀活动而言,采用何种祭产制度决定了家族祭祀活动的性质。就浦江郑氏而言,该家族先后使用过两种祭产制度:祭田制度与捐助式祠产制度。虽然功能相似,两种祭产制度的性质却并不相同,因而导致了祭祀礼制的丕变。如果说,祭田制度旨在建立一种对全体家族成员一视同仁的财产共有制,那么,捐助式祠产制度则变私有为共有,使祭产天然地带有私有性质。虽然后者对于郑氏家族度过明末清初的难关居功甚伟,但是,捐助式祠产制度的建立终究导致了家族内部权力结构的变化,使捐助者从家长手中攫取了更多干预祭祀活动的权力。由此,郑氏家族走向了《家礼》实践的反面,祭祀种类不断增加,淫祀现象开始出现。当祭祀活动逐渐失去“事亡如事存”的古礼内涵,蜕变为一种娱乐性极强的家族“狂欢节”,郑氏家族“礼法之家”的标识已然全盘失落。在家族自我认同的极度混乱中,郑氏家族的家礼已化作死而不僵的古老驱壳。这一过程与家族的衰落相表里,与近代以来中国传统宗族社会的解体相始终。浦江郑氏的例子说明,中华帝国中晚期的家族礼仪实践根植于以祭产为中心的家族经济结构中,任何关于祭产制度的变更对于祭礼实践来说都牵一发而动全身。这种关联性在佛山霍氏、屯山祖氏等华南家族中也有所体现,表明宋代之后家族的某种共性。

图:祭产制度与家族祭礼的关系

[责任编辑]刘晓春

杨逸(1988-),男,安徽蚌埠人,历史学博士,西安工程大学副教授。(陕西 西安,710048)

*本文为国家社会科学基金项目“宋代家礼研究”(项目编号:15BZS055)的阶段性成果。

K890

A

1674-0890(2016)06-111-12