农业高校学科群与平台建设的协同机制

2016-12-06王青峰庄楚雄

王青峰, 姜 峰, 庄楚雄

(华南农业大学 发展规划处,广东 广州 510642)

·实验室建设与科学管理·

农业高校学科群与平台建设的协同机制

王青峰, 姜 峰, 庄楚雄

(华南农业大学 发展规划处,广东 广州 510642)

针对农业高校学科群与平台建设的相互关系,阐述了学科—学科群—国家平台—省部级平台的内在逻辑。简要分析了农业高校的学科群一般以农业科学和生命科学为优势;农业高校的科研平台是学科群建设与发展的重要载体,其学科群在历史积淀的基础上还有明显的区位特征或产业背景。以华南农业大学为例,探索了学科群建设与国家级科研平台建设的协同机制。

高等学校; 农业; 学科群; 科研平台; 协同机制

0 引 言

大学的特色取决于优势学科群的特色,高水平大学的核心是高水平的学科群建设[1]。生命科学是21世纪最具发展前途的科学之一,植物和农业生物技术是可持续发展的载体,近年来,华南农业大学坚持农林学科创新发展的思路,正努力把学校建设成为以农业科学和生命科学为优势,以热带亚热带区域农业研究为特色,以重大科研平台建设为抓手的高水平教学研究型大学,在优势和特色学科群建设方面取得了一定的成效。

1 农业高校学科群的特点

1.1 面向产业的优势学科群

农业高校的特色首先取决于服务对象—现代农业的特征。农业院校应将高水平的农林科类学科群设置与建设放在首位,为适应现代农业发展的需求而彰显自身特色[2]。华南农业大学以服务三农,加速新农村建设为己任,重点加强现代农业生产必需的,涵盖产前、产中、产后的高水平主干优势学科专业类群建设,将学科建设与促进区域经济发展紧密结合,长期坚持改革与创新,办出自身特色,实现可持续发展。“健康养殖与疫病绿色防控”学科群涵盖国家生猪种业工程技术研究中心、畜禽种业国家地方联合工程中心、人兽共患病防控制剂国家地方联合工程实验室3个国家级平台;这些平台及其所依托的学科与全球知名的养殖企业—温氏集团具有20多年的合作历史,在长期的发展过程中,学科建设与企业发展相互促进,形成了完善的产前、产中与产后服务体系和鲜明的学科特征。

1.2 基于区位优势的应用基础学科群

我校地处广州,具有明显的亚热带特色,“亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室”是针对我国亚热带地区脆弱的农业生物资源急需保护、农业科技创新能力急需提升、国家重点实验室平台布局急需完善等战略需求建设的应用基础研究型国家重点实验室。学校将发挥亚热带地区生物资源优势和区位优势,并努力将资源和区位优势转化为学科优势;通过学科建设,有效彰显华南农业大学学科建设的特色和优势,发挥国家重点学科的辐射与带动作用,提升学科建设的整体水平和核心竞争力(见表1)。

表1 国家级平台基本情况一览表

2 农业高校学科群的建设的思路

2.1 学科群建设要紧扣生命科学发展前沿

生命科学研究的进展日新月异,农业科学以有生命活动的生物为主要研究对象,生命科学和农业发展相辅相成。作为生物科学的重要组成部分,分子生物学、细胞生物学、发育生物学和环境生物学已经或正在成为农业领域发展的前沿学科。这些前沿学科在基因工程、细胞工程以及生态环境工程等领域的重大理论突破和高新技术的发现与应用必将对农业领域诸学科的发展产生重大影响进一步促进农业领域学科的分化及相互交叉、渗透与综合再形成新的学科生长点。

2.2 学科群建设要走多学科门类综合发展的道路

农业基础学科在自身的发展过程中出现了学科的分化与分工,以及多学科之间的相互交叉、渗透和综合;一些新的学科在既分化又综合的过程中形成了。农业学科在自身发展和完善的同时形成了农业科学与众多门类的自然科学相互渗透和漂移也进一步拓宽了农业学科领域,如农业生物资源保护利用与遗传改良、生物质能源与农业微生物开发正在成为学科交叉领域的研究热点。学科群的配置要按照遵循学科知识的内在逻辑,实现学科内容的综合化和系统化;同时要打破原有学科界限,面向产业需求和社会经济发展的需要,以重大科研项目为引导,构建交叉学科群(见表2)。继续坚持农林学科创新发展、理工学科择优发展、人文社科特色发展的方针,巩固农业科学和生命科学优势,彰显热带亚热带区域农业研究特色,推动学校学科建设工作的新发展。

表2 现有国家级平台与重点学科一览表

2.3 学科群建设是一个动态的系统工程

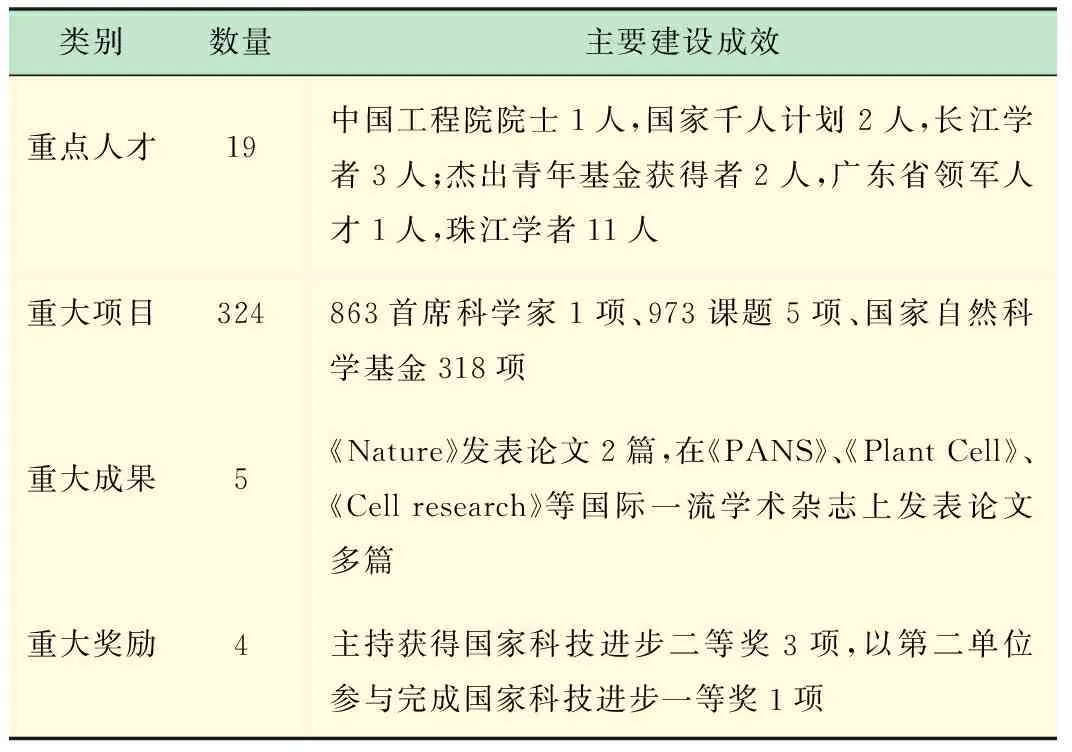

学科群是一个具有反馈功能的动态集群,是一个需要不断优化配置的系统,与学校人才培养和服务社会职能密切相关,也与外界有着紧密的信息交流与沟通[3]。在一个学科群内的学科间的开放有利于逐步消除学科壁垒,重建稳固的学科网络结构,有利于多学科联动,对于学校教学科研水平和人才培养质量具有重要作用;同时,学科群具有面向产业的开放性,通过与产业的互动,将充分发挥学科群的多学科优势,为进一步推动科学技术研究和提高人才培养质量提供更好的空间(见表3)。

3 学科群建设的保障措施

3.1 精心布局,科学规划

当今科技的活跃发展为高校科技提供了新的机遇,在全球科技综合发展的整体框架下,一些基本科学问题有望获得重大突破,在微观和宏观领域,人类认识的极限将进一步拓展;这也为学科群建设提供了良好

表3 近5年学科群建设的主要成效一览表

的机遇[4]。全面梳理学校优势学科群的建设现状,科学评价学科群的特色和优势,客观评估学科群在全国同类院校中的竞争力,深刻剖析学科群建设方面存在的问题与不足[5]。面向国家和区域社会经济发展需求,确立学科群的主要发展方向;弄清学科间的内在联系以及学科的发展趋势,选择与远景目标相符的组织形式。当涉及多个一级学科时,要凝练出科学问题作为贯穿学科群的主线,明确任务核心,找准切入点和突破口,在建设的动态过程中,不断强化优势学科的引领作用,发挥其它学科的协同作用,从而进一步推动学科群发展。

3.2 打破学院局限,建立新的科研组织形式

学科群建设对于提高学校教育教学水平、人才培养质量和科研实力具有重要支撑作用。健全激励和考核机制,推进学校现有重点实验室(工程中心)、研究基地(所)的开放与交流;同时,选择适合时机对学院的学科结构进行调整,形成优势学科群建设与学院以及重大科研平台建设的良性互动。坚持“统筹规划,优化结构,突出特色,协调发展”的学科建设思路,遵循学科发展规律,围绕重点学科整合资源,构建学科群。开展学科学院调整,优化学科布局,促进学科融合,大力发展新兴学科。通过学科学院调整,形成学科布局合理、层次清晰和特色鲜明,能有效服务经济社会发展的高等教育结构,引导学校走创新型、开放型和特色型的科学发展道路。从学科群建设实际需要出发,主动适应科技发展综合化和人才素质全面化的客观要求,逐步构建以学科群为组织形式的扁平化学科建设机制(见表4)。

表4 国家级与省部级平台及相关学院一览表

3.3 健全管理机制,保障学科群建设成效

结合学科群建设的客观要求,逐步培养、遴选和确立学科群带头人,形成以学科群带头人为核心、以学科带头人为纽带的管理机制,理顺关系,厘清责任,建立健全包括科研、教学、行政以及科研经费分配、成果与资源共享等在内的各项规章制度,努力形成管理规范、分工负责、密切协作、科学有序的高效协同机制。引入科学的管理监督机制,明确学校、学科群带头人、学术委员会的角色定位,健全监督考核机制,科学、规范地推动学科群建设的制度化。

3.4 科学系统规划,促进学科群与学科间的良性互动

学科群的组建要合理规划建设规模,以经济社会发展需求和学科知识的内在逻辑为指引,明确重点学科的主导地位,理顺学科关系,构建外围学科、紧密学科和核心学科的组织形式。强化核心学科,关注弱势学科,坚持优势互补,强调强弱平衡。在学科群建设过程中,着眼于提高综合实力,努力形成上(基础前沿)、中(共性技术)、下游(产业)的链状发展机制[6]。不断凝练学科群的区位优势特色、强化其对优势产业的引领作用,发展学科群与产业之间的协同创新能力,建立贯穿上、中、下游的耦合机制[7-9],实现学科群的阶梯状发展,进一步增强学科优势,实现科研成果和社会需求的有效对接,推动学科群的整体发展[8-10]。以农业生产、人类安全、社会治理、产业开发为主题,以协同创新中心为载体,着力构建植物新品种创制与优质丰产技术、动物健康养殖与人兽共患病防控、农产品及食品安全生产与控制、农业经济发展与农村社会治理、国土生态保护与修复治理技术、现代农业机械化装备与制造、生物基化工与生物质材料7个学科群。

4 实践成效与结语

当前, 国家创新体系建设为农业高校科技发展带来新的机遇,学科群建设是我国高校学科建设中的一个亮点。特色化发展是大学充分发挥其人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能的必然要求,是高校特别是地方高校提升教育质量的必然选择[11-12]。在农业高校优势学科群建设的过程中,前沿基本理论学科和应用学科的建设,要形成适应、平衡和共生机制[13-14]。科研平台是大学科技创新和人才培养的重要平台,也是学科建设的载体和重要抓手[15]。我校已成为广东省高水平大学建设重点高校,基于历史积淀、现实诉求和发展远景,学科建设是学校发展的重中之重,学科群建设将为学科建设提供强大而持续的动力,对于进一步提高学校的综合实力和核心竞争力,进而实现高水平大学的建设目标具有重要意义。

[1] 林 杰,朴雪涛.基于特色化发展的高校优势学科群建设研究_以辽宁省高校为例[J].中国高教研究,2011(7):59-62.

[2] 宿桂红.提高农业高校自主创新能力对策研究[J].河南农业,2012(16):8,18.

[3] 姚 杰,张国琛,邓长辉,等.基于协同学理论的海洋高校学科专业建设的实践探索——以大连海洋大学为例[J].高等农业教育,2012(7):3-6.

[4] 郭志达,华菊翠,李学伟.辽宁高校特色学科与产业集群协同创新研究[J].高等农业教育,2013(11): 20-24.

[5] 内蒙古师范大学.内蒙古师范大学大力实施学科群建设[N].光明日报,2012-09-04(7版).

[6] 钱佩忠.高校学科群建构机理与路径[J].学位与研究生教育,2012(5):71-74.

[7] 王进富,黄鹏飞,刘江南,等.学科群与战略性新兴产业耦合度评价研究[J].科技进步与对策,2015,32(1):128-133.

[8] 谭镜星,许四海,曾阳素,等.试论大学学科群结构化及其建制:问题与策略[J].中国高教研究,2008(6):33-35.

[9] 骆小春,殷晶晶,胡永红.高等学校学科群建设路径分析[J].教育探索,2009(11):17-18.

[10] 林 华,农伟强,黄东益.构建优势特色学科群,提升地方大学核心竞争力[J].高教论坛,2014(5):53-56.

[11] 霍 影.嵌入地方产业特色的优势学科群发展模式研究[J].科技管理研究,2013(11):108-111.

[12] 胡 茂,刘知贵.依托行业背景,建设基于特色化发展的地方高校优势学科群——以西南科技大学为例[J].研究生教育研究,2014(6):59-62.

[13] 李 涛,宗士增,徐建成,等.构建多学科交叉融合创新实践平台的探索与实践[J].中国大学教学,2013(7):79-81.

[14] 洪晓军.创新平台的概念甄别与构建策略[J].科技进步与对策,2008,25(7):7-9.

[15] 王青峰,王 敏,袁文才,等.高校科研平台建设与管理机制探索[J].实验室研究与研究,2013,32(6):226-227,230.

Research on Collaboration Mechanism of Disciplinary Groups and Platforms Construction in Agricultural Universities

WANGQing-feng,JIANGFeng,ZHUANGChu-xiong

(Development and Planning Department, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

Disciplines evolves into discipline groups inevitably following its development. Generally agricultural sciences and life sciences dominate among the disciplinary groups in agricultural universities. In agricultural universities scientific research platform acts as the critical carrier of construction and development of disciplinary groups which have own location features and industrial background, and formed by historical development results. Taking South China Agricultural University as an example, this paper intents to explore the collaboration mechanism of disciplinary groups and national scientific research platforms construction.

colleges and universities; agriculture; discipline group; scientific research platform; cooperative mechanism

2015-07-25

亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室开放课题基金(SKL-CUSAb-2013-01)

王青峰(1982-),男,河南方城人,硕士,讲师,主要研究方向为科研管理。

Tel.:13580459729;E-mail:wangqingfeng@scau.edu.cn

G 482

A

1006-7167(2016)05-0236-04