浅谈汶川地震后我国县、市地震应急准备工作的进展

2016-12-06高娜邓砚苏桂武

高娜邓砚苏桂武

浅谈汶川地震后我国县、市地震应急准备工作的进展

高娜1邓砚2苏桂武2

从四个方面对2008年汶川地震后我国县市地震应急准备工作进行了分析总结,即各地地震应急预案的可操作性增强,应急避难场所设施逐步完善,全国及各省、市、县加强了应急物资储备库建设,部分县地震局增加了应急通讯设备,地震应急演练常态化、制度化,培训和宣传方式多样化。

地震应急准备 应急预案 避难场所 演练 培训

引言

应急管理重在预防,尤其是像地震这样无法避免的突发性灾害,通过加强预防性措施就可以大大减轻其危害。人们的预防意识越强、经验越丰富,就越容易采取一些有效的防范措施来减少地震灾害造成的损失。如知道在地震前应做的准备工作,地震发生后如何逃生等,相反,在震前若无任何准备工作,则会加重震后的损失。例如:在地震频发的日本和智利,政府采取了各种措施保证建筑物的抗震标准得以严格执行,民众也普遍接受危机意识教育。2010年2月27日智利发生里氏8.8级特大地震,造成的人员死亡仅为750人,而1个月前海地发生里氏7.0级地震,却造成了11.3万人的死亡[1]。日本人口密度高,又是个自然灾害频发的国家,台风、地震是家常便饭,但自然灾害死亡人数仅占世界的0.4%左右,这主要得益于日本政府将应急管理作为一项重要任务,关于任何一种灾难的信息都能在现有的法律法规中找到,在此基础上修建避难场所、储备食品和水、健全应对各种灾难的政策措施,建立了现代化的应急管理体制机制,形成了强有力的应急保障能力,特别是常态化的宣传教育使国民的应急意识和能力得到很大提高,大大减少了灾害造成的人员伤亡和财产损失。最重要的还有他们“防患于未然”的意识,频发的灾难增强了日本人民的防灾抗灾意识,除了完善的应急制度和设施,他们还有心理上的应急准备,时刻保持警惕,才能做到有备无患。

应急准备是指为有效应对突发事件,提高应急管理能力而采取的各种措施与行动的总称,包括意识、组织、机制、预案、队伍、资源、培训演练等各种准备[2],地震应急准备能力是为了使未来的破坏性地震发生后,能够高效有序地开展应急行动,减轻地震灾害给人们造成的伤亡和经济损失,而在组织体制、应急预案、灾情速报、指挥技术、资源保障、社会动员等方面所做的各种准备工作的综合体现[3]。为了了解我国目前的应急准备工作的进展,对我国陕西、青海、甘肃、云南、四川、山西、山东、河北、江苏、广东、吉林等11个省的省地震局、代表性的市地震局、县地震局进行了应急准备能力调研(图1),调研的内容包括地震局日常应急救援开展工作情况,避难场所建设、应急物资储备、应急通讯设备、专业救援队建设、志愿者队伍建设及培训、三网一员建设情况、应急演练及培训情况。通过调研,我国各地区的地震应急准备工作较汶川地震前有了大幅度的提高。首先各地都加强了应急预

案的编写及修正,根据预案加强了应急演练,通过演练进一步完善预案;同时各地都加强了避难场所建设,对部分功能不齐全的公园、绿地进行水、电、应急厕所等设施的改造和完善;各县级部门加强了地震应急物资的储备,部分地区加强了应急通讯设备的储备,强化了对“三网一员”中防震减灾助理员的培训和管理。

1.应急预案逐步完善,可操作性逐步增强

图1 地震应急准备工作调查区

2008年汶川地震以后,我国先后对国家层面的地震应急预案进行了5次重大修改完善,每次修改都是地震应急预案乃至地震应急工作的一次很大进步,特别是2012年版的《国家地震应急预案》修订,是在充分吸取汶川、玉树抗震救灾经验基础上修订完成的,与原预案相比,定位更加准确,内容更加全面,职责更加清晰,措施更加具体。各地区、各部门高度重视地震应急预案的编制和修订工作,各学校、企业、机关、街道、社区、农村等都完成了地震应急预案的编制。截止2012年底,全国各级各类地震应急预案已达45万余件,预案总数是2007年底的26倍多。其中,所有省、市、县三级政府都编制了预案,75%的乡级政府编制了预案;省、市、县级部门预案分别为819件、11506件和38382件;社区(村)预案13.6万件,企业预案4.7万件,学校预案14.7万件,医院预案1.8万件[4]。

2008年以后,各级地震部门根据各自的情况及时对预案进行了修改和完善,并按照地震应急预案的要求进行演练,通过演练不断发现问题、总结问题,并对应急预案进行完善。在地震灾害与次生灾害频发的云南,小震大灾与大震小灾并存,同时又是少数民族集聚地,少数民族大多数都有自己独有的语言、信仰、饮食、丧葬习俗、生活习惯等,因此在地震应急预案调整方面,云南省各市区根据自身的地形地貌、人口分布、房屋特征,对应急响应级别进行调整,应急响应级别的启动关键在灾情的严重程度和政治需求。在我国东部江苏、山东等地都曾发生过5.0级以下的有感地震,这些地区的应急预案增加了对有感地震的处理,特别是震后群众的心理安抚、公众舆论方面的工作。2012年雅安市政府组织了一次7.0级地震应急演练,通过演练不仅修改了地震应急预案中不合理,操作性不强的部分,而且通过演练使参演人员熟悉了地震应急救援工作流程,这次演练对应对2013年芦山7.0级地震起到了非常积极的作用。因此地震应急预案的可操作性需要通过不断的应急演练来提高。

随着应急预案的不断完善,可操作性的逐步提高,地震应急预案为科学、依法、统一、有力、有序、有效组织抗震救灾提供了重要依据。特别是经过了2008年汶川8.0级地震和2010年玉树7.1级地震以后,在后续应对2013年芦山7.0级地震、2013年岷县6.6级地震、2014年鲁甸6.5级地震、2014年景谷6.6级地震过程中,国务院和灾区各级人民政府第一时间快速反应,立即启动应急响应,迅速由常态转入应急状态,成立各级抗震救灾指挥部,统一部署和指挥抢险救灾,转移安置受灾群众、调运救灾物资等,各部门分工明确,各施其责,救灾工作有条不紊的进行。

2.应急避难场所建设逐步完善

2003 年,我国第一个地震应急避难场所示范点在北京市朝阳区元大都城垣遗址公园建成,自此开始了在全国推进应急避难场所的建设工作。在建设初期应急避难场所的规模,建设规划方面有很多不完善的地方,不少避难场所达不到标准,只

能算是一个疏散场地[5]。例如,2008年汶川地震后,大量灾民急需安置,震后所建立的应急避难场所大多数是在救灾过程中依赖大量人力物力财力建立起来的,在灾时第一时间起到的作用很小。同时地震造成了绵阳市成千上万人无家可归,大批受灾群众涌入绵阳市区寻求避难。绵阳市区建筑物虽倒塌不多,但破损严重,且余震不断,震级较大,震感强烈,对绵阳市区影响较大,遭受余震严重惊吓的居民纷纷跑出屋外,这给全市的疏散避难带来更大压力。地震发生后,已有避难场所 “有空间、无功能;有场地,无设施;有分布,无标识”等问题明显暴露出来[6]。

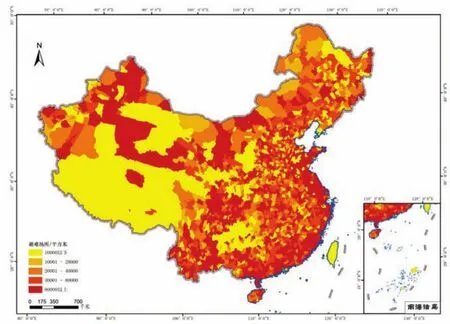

在接连经历了2008 年汶川8.0级地震、2010年玉树7.1级地震后,我国各级政府对避难场所建设工作有了新的认识,提到了新的高度,各级政府积极响应,制定规划、推进地方避难场所建设标准和规范、建设高标准的室外避难场所等[7]。国家标准《地震应急避难场所场址及配套设施》(GB21734—2008)也从2008年12月1日起开始实施,作为城市公共安全建设的一项重要内容,引起了各级政府的高度重视,城市应急避难场所建设加快了步伐。例如:河北省11个设区市把避难场所建设纳入了城市规划范畴,目前已经建成各类应急避难场所188 处,共计11.3万平方米。北京市截止到2009年,全市有9个区县已开展了应急避难场所建设,主要依托公园、绿地、广场、学校操场等设施,目前已建成达到国家要求规范并经过市级验收组进行验收的避难场所33个,总面积达450万平米,可安置灾民150万。福建省截止到2011年3月31日,全省共建成地震应急避难场所20处,其中泉州市18处、蒲田市1处、漳州市1处。另外,全省各地还建设了一批临时疏散点,大约有663个,2845万平方米,已完成规划设计的避难场所293处:福州市58处,泉州市69处,厦门市42处,漳州市29处,蒲田市24处,龙岩市22处,三明市20处,南平市16处,宁德市13处。截至2012年12月底不完全统计,全国除西藏外,所有的省市自治区均开展了不同等级的避难场所建设,目前已建设或正在建设的不同级别、不同建设要求的避难场所达到了13000余处[7],图2为已经建成的避难场所分布图。

3.物资储备逐步增加

图2 县级避难场所分布图1

汶川地震以后,我国加强了救灾物资储备库建设,中央救灾物资储备库由11个增加到18个,各省、市、县也都加强了本地救灾物资储备。2012年全国各省份均设立了救灾物资储备库,92%的地市和60%的县市建立了储备库点,基本覆盖了多灾易灾地区。与此同时,物资储备种类也不断增加,生活救助、医疗卫生防疫、交通应急保障、森林防火等方面的物资都列入了储备名单。2010年,在地震频发的云南建成了省内最大救灾物资储备库,储备库占地108.76亩,总建筑面积为26126.94平方米,可存储包括单帐篷、棉帐篷、活动板房、衣服、棉被、救生衣、应急包、睡袋、折叠床和移动厕所等物资,最大储存物资量可满足紧急转移安置70万人的物资需求。中心内还设计建造了占地4800平方米的直升机停机坪,可同时停放两架大型运输直升机,配置了夜间导航指示灯,能够满足直升机24小时起降。此外,中心内面积达6000平方米的晾晒场主要用于救灾物资临时堆放、晾晒、救灾物资运输车辆的调度等;面积达800平方米的生产辅助用房,主要用于救灾物

资的清洗、消毒、维修、加工等[8]。2013年格尔木中央物资储备库建设运行,格尔木中央级救灾物资储备库的建立可以辐射西藏、甘肃、内蒙、宁夏、新疆等省区的42个城市、330个区县共计7583万人口。项目的建成运行将大幅提升政府灾害救助水平,有效扩大救助范围,加快救灾反应速度,提升备灾应急能力[9]。

我国各县级地震部门也加强了应急物资的储备,包括:卫星电话、无线电台、大小帐篷、个人装备、GPS、罗盘、照相机、急救药箱、手电筒、床、电脑等。在多震地区县级应急物资储备相对齐全,少震地区或经济欠发达地区,应急物资储备相对较少,仅有少数的铁锹、手电筒、相机、GPS等设备。在全国各地调研中发现江苏省丹阳市地震局应急物资储备种类齐全,设备先进,如图3所示。

图3 丹阳市地震局应急物资储备库

4.地震应急演练固定化,宣传培训多样化

汶川地震对中国人民来说是个沉重的打击,地震过后,我国从各个方面加强防震减灾工作,政府和民众都非常重视地震应急救援演练及培训。通过对河北唐山、青海玉树、四川雅安、云南、甘肃、陕西等地调研,发现各地基本都将地震应急演练固定化,制度化,常态化。即2008年以后各县(市)每年定期开展2次演练,分别在5月12日和7月28日前后,并进行地震应急宣传活动。各个地区的中、小学校基本上是每个学期开展1次应急疏散演练。例如:2012年5月3日,四川省天全县组织开展了以地震引发的系列次生灾害应急处置大演练,重点就交通中断、有害物质泄漏、地质灾害和水库溢漏处置、伤员救治、灾民转移安置等项目进行了演练,按县政府演练方案,县防震减灾局积极参与,组织全体职工进行了现场观摩,并在安置点开展了防震减灾科普知识宣传教育,发放地震科普知识2000余份,《应急知识手册》1000余本,开展咨询近百人。通过这次防灾减灾应急大演练,进一步检验了全县各级各类应急队伍协作机制,强化了灾害应急流程,检验了各机关单位有序开展灾害应急处置能力,增强了参与人员的避险技能、快速应对和自救互救意识。2014年9月3日,宝鸡市政府在千阳县组织了1000多人参加的地震应急抢险救援综合演练,此次演练共有应急指挥处置、应急疏散与自救互救、抢险救援、医疗救护、通信保障、交通设施抢修等13个科目,宝鸡市地震灾害紧急救援队、宝鸡市公安地震应急救援队、宝鸡市电力地震应急救援队等十支专业应急抢险救援队伍参加了此次演练。在经济发达地区,企业较多,组织企业演练非常必要。例如江苏省丹阳市每年组织大型企业演练,演练的内容包括紧急疏散、人员救治、消防等。

2008年后,中国地震局加强对各市县领导干部地震知识、地震应急处置能力的培训。2011年12月13日,中国地震局在防灾科技学院组织了第一期市县防震减灾管理干部培训,来自全国十几个省份30多个市县地震部门的同志参加了第一期培训班的学习。课程设置主要分为六个部分:一是防震减灾基础知识;二是三大体系现状和展望;三是市县关注的主要问题讲解,包括活断层探测、工程场地地震

安全性评价管理、新时期的防震减灾宣传教育、减隔震技术等;四是市县亮点工作介绍,相关市县领导现身说法;五是焦点工作论坛,包括汶川地震抗震救灾论坛、创建地震安全社区论坛、科普教育论坛等,学员相互交流经验;六是实地考察学习,包括救援基地考察、台网中心参观和地震应急桌面推演等。经过为期半个月的学习,学员们收获很大,培训涉及到了防震减灾的方方面面,既开阔了视野,又学习了先进地区的工作方法,对于今后工作有非常重要的指导意义[10]。随后中国地震局又组织了第二期,第三期全国市县防震减灾管理干部培训班,都取得了良好的效果。2012年5月15日,雅安市委组织部、市防震减灾局主办了防震减灾管理干部培训班,目的在于对县、区政府、重点乡镇和市级防震减灾领导小组成员单位分管领导、市县防震减灾部门领导和骨干进行一次较为系统的培训[11],通过这次培训提高了雅安市防震减灾管理队伍的能力和水平,有力地推进了全市防震减灾工作和事业发展,为应对2013年芦山7.0级地震打下了坚实的基础。

通过每年的定期演练和日常的宣传培训,有力地提高了我国防震减灾能力,同时,我国不同县级部门还通过建立防震减灾示范学校、示范社区、示范农村等一系列工作提升当地的防震减灾能力。各县(区)的防震减灾局积极开展防震减灾科普知识进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭的“五进”活动,同时利用广场、集镇等集中开展防震减灾知识宣传活动。唐山市地震局开展了以家庭为单位的地震知识有奖问答活动,促进市民学习、了解防震减灾知识。宝鸡市金台区非常重视地震应急知识的宣传培训,2014年5月份和7月份集中进行了两个月的宣传活动,利用各种途径加强宣传,除了日常的地震宣传小册子外,在群众纳凉的广场,播放了4场电影《飞跃地心》,组织小学生观看防震减灾动画片,同时通过微博、微信平台发布防震减灾基本知识,开展防震减灾有奖问答宣传活动,调动群众的积极性。同时宝鸡市金台区还开展了地震知识进农村活动,建设了一个农村示范村——焦家村,通过定期演练、培训、多种不同的宣传途径,全方位提升了防震减灾基本知识和技能。

5.结论

通过对多个省、市、县地震应急准备能力的调研,总结出我国各地区应急准备能力逐步增强,具体体现在我国各级部门地震应急预案每2-3年进行一次修改,预案可操作性较2008年汶川地震前提升了很多;应急避难场所建设受到前所未有的重视,避难场所建设的标准、规范相继出台;从国家到各省、市、县均加强了应急物资的储备;各地区每年定期开展应急演练和培训,尤其是各中、小学校每个学期定期开展1-2次应急疏散演练。

作者单位:

1.中国地震应急搜救中心

2.中国地震局地质研究所

[1]王松磊,2010. “4.14”玉树地震应急救援的启示——基于玉树地震灾区的实地调研[J].西藏发展论坛,4:47-49.

[2]江田汉,邓云峰,李湖生等.2011.基于风险的突发事件应急准备能力评估方法[J],中国安全生产科学家技术.7(7):35-41.

[3]吴新燕.2006.城市地震灾害风险分析与应急准备能力评价体系的研究[D].北京:中国地震局地球物理研究所.1-169.

[4]中国地震局震灾应急救援司,2013.全国地震应急预案体系建设调研报告[J].中国应急管理,10:7-10.

[5]王东明,黄宝森,李永佳等,2012.应急避难场所的规划建设——基于玉树地震调查数据的研究[J].自然灾害学报,21(1):66-70.

[6]訾鹏,2011.基于3·10云南盈江和3·11日本地震的应急避难场所导向标识系统设计的思考.广告大观:标识板,4:43-46.

[7]李志强,杨国宾,李晓丽,2013.我国地震应急避难场所的现状与思考[J].中国应急救援,4:36-42.

[8]云南网,2010. 我省建成国内最大救灾物资储备库,可满足70万人生活需求[EB/OL]. (2010-05-12) [2014-04-19] http://yn.yunnan.cn/ html/2010-05/12/content_1176757.htm

[9]青海民政,2013. 格尔木中央级救灾物资储备库项目建成运行 [EB/OI].(2009-09-03)

[2014-04-08]http://qinghai.mca.gov.cn/article/ gzdt/xxfb/xwyq/201309/20130900516587.shtml

[10]中国地震局,第一期市县防震减灾管理干部培训班圆满结业. [EB/OL]. (2012-01-06) [2014-04-18]http://www.cea.gov.cn/manage/ html/8a8587881632fa5c0116674a018300cf/_ content/12_01/06/1325822111806.html

[11]四川省地震局,雅安市防震减灾管理干部培训班[EB/OL].(2012-05-18)[2014-4-24].

http://125.64.4.186/t.aspx?i=20120518155803-522246-00-000