大黄配伍药对的泻火作用变化及其共性关系研究

2016-12-02麦蓝尹邓丽红

庞 婷 谢 臻 陈 勇 麦蓝尹 邓丽红

广西中医药大学530001南宁市明秀东路179号

·实验研究·

大黄配伍药对的泻火作用变化及其共性关系研究

庞 婷 谢 臻*陈 勇 麦蓝尹 邓丽红

广西中医药大学530001南宁市明秀东路179号

目的:研究大黄枳实、大黄黄连、大黄牡丹、大黄桃仁、大黄甘遂5个药对配伍后大黄泻火作用的变化及其共性关系。方法:将90只实验动物随机分为生理盐水组、模型组、阿司匹林组、大黄组、大黄枳实组、大黄黄连组、大黄牡丹组、大黄桃仁组、大黄甘遂组,每组10只。大黄组及大黄药对组(大黄生药量为15 g/kg)按10 ml/kg的容量给药3 d后,于第4 d尾静脉注射内毒素及干酵母复制大鼠发热模型,0.5 h后分别灌胃给药,观察比较各大鼠给药后7 h内的体温变化。结果:与模型组比较,大黄各药对配伍后其泻火作用均有不同程度的改变,其中大黄组、大黄黄连组对内毒素及干酵母所致的发热具有显著退热作用;且与大黄组比较,大黄黄连组对内毒素及干酵母所致的发热具有更显著的退热作用。结论:大黄药对配伍后其泻火作用均有不同程度的改变,其中大黄黄连组的泻火作用最强,与大量文献报道的大黄药对配伍后蒽醌类成分的变化相对应。

大黄药对;配伍;泻火;变化;共性关系

大黄(Rhei Radix et Rhizoma)为临床常用泻下通便的中药,常称“将军”,其主要用法为泻下、活血祛瘀、泻火、清热解毒及利水,临床上通常将大黄与其他药味配伍使用,如大黄与黄芩、黄连、肉桂等配伍使用,从而改变其化学成分,降低肝毒性或提高其中某味药的功效或选择不同的功效[1-3]。目前报道的大多是大黄与多味药配伍前后化学成分含量及药效的变化[4-6],未能反映出大黄与单味药配伍后其泻下功效的改变及在不同配伍中体现的共性关系。本实验从大黄的泻火功效入手,选取大黄经典常用组方大承气汤、泻心汤、大黄牡丹汤、桃核承气汤和大陷胸汤中的药对——大黄枳实、大黄黄连、大黄牡丹、大黄桃仁和大黄甘遂,研究以上药对配伍后大黄泻火功效的变化及共性关系,为进一步系统地探索大黄配伍的物质基础提供依据。现将结果报道如下。

1 实验材料

1.1 仪器HWS12水浴锅(上海一恒公司);BP211D电子分析天平(德国Sartorius);D24UV纯水仪(法国Merck millipore);WND-200万能粉碎机(天津太斯特仪器有限公司);MC-246电子体温计(欧姆龙)。

1.2 药物与试剂中药饮片:大黄(四川产,批号:160307001);枳实(江西产,批号:160101771);黄连(四川产,批号:151007231);牡丹皮(安徽产,批号:1602188);桃仁(河北产,批号:2903070);醋甘遂(陕西产,批号:20140701)。生大黄、枳实、黄连及桃仁购于广东康美药业有限公司,牡丹皮及醋甘遂购于广东康美中药饮片有限公司。取大黄及5个药对的中药饮片适量,大黄5个药对(大黄枳实、大黄黄连、大黄牡丹、大黄桃仁、大黄甘遂)分别按大承气汤、泻心汤、大黄牡丹汤、桃核承气汤和大陷胸汤中的1∶1、1∶1.5、1∶0.25、1∶1、1∶0.1的药物比例配伍,加10倍量水先浸泡30 min后加热至微沸,控制微沸状态继续煎煮20 min,滤布滤过,浓缩成浸膏,用时再配成相应浓度的药液即可。

阿司匹林肠溶片(湖南,生产批号:150703);大肠杆菌内毒素(Lippolysaccharide from Escherichia coli 055:B5,批号:L8880,Sigma);高活性干酵母(湖北,20150315);凡士林、生理盐水及实验用水为纯化水。

1.3 动物清洁级SD大鼠,体重180±20 g,雌雄各半。实验动物均由广西医科大学实验动物中心提供,生产许可证号:2015-0003,动物质量合格证号:0001757。

2 方法

2.1 大黄及其配伍药对对干酵母所致大鼠发热的影响实验前连续3 d测量大鼠体温,每天2次,选取基础体温36.5~38℃的SD大鼠90只,随机分为9组:大黄组、大黄枳实组、大黄黄连组、大黄牡丹组、大黄桃仁组、大黄甘遂组、生理盐水组、阿司匹林肠溶片组、模型组。每组10只。大黄组及大黄各药对组分别连续灌胃大黄提取液(按大黄生药量15g/kg计)3 d,每天2次。各组动物于第4 d实验前测3次肛温作为基础体温,除生理盐水组外,余组动物均尾静脉注射(20 μg/kg)内毒素溶液复制发热模型[7],0.5 h后灌胃各中药提取液及阿司匹林肠溶片溶液(剂量为20.5 g/kg),于给药后0.5 h、1.5 h、2 h、4 h、5 h、6 h、7 h测定各组动物肛温,记录数据。

2.2 大黄及其配伍药对对内毒素所致大鼠发热的影响实验前连续3 d测量大鼠体温,每天2次,选取基础体温36.5~38℃的SD大鼠90只,随机分为9组:大黄组、大黄枳实组、大黄黄连组、大黄牡丹组、大黄桃仁组、大黄甘遂组、生理盐水组、阿司匹林肠溶片组、模型组。大黄组及大黄药对组分别连续灌胃各大黄药对提取液(按大黄生药量15g/kg计)3 d,每天2次。各组动物于第4 d实验前测3次肛温作为基础体温,除生理盐水组外,余组动物均背部皮下注射(20 μg/kg)干酵母混悬液复制发热模型[8],0.5 h后灌胃各中药提取液及阿司匹林肠溶片溶液(剂量为20.5 g/kg),于给药后0.5 h、1.5 h、2 h、4 h、5 h、6 h、7 h测定各组动物肛温,记录数据。

2.3 统计学处理使用SPSS 19.0统计学软件处理,数据以均数±标准差(±s)表示,采用方差分析后的t检验及GraphPad Prisam6.0作图。P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

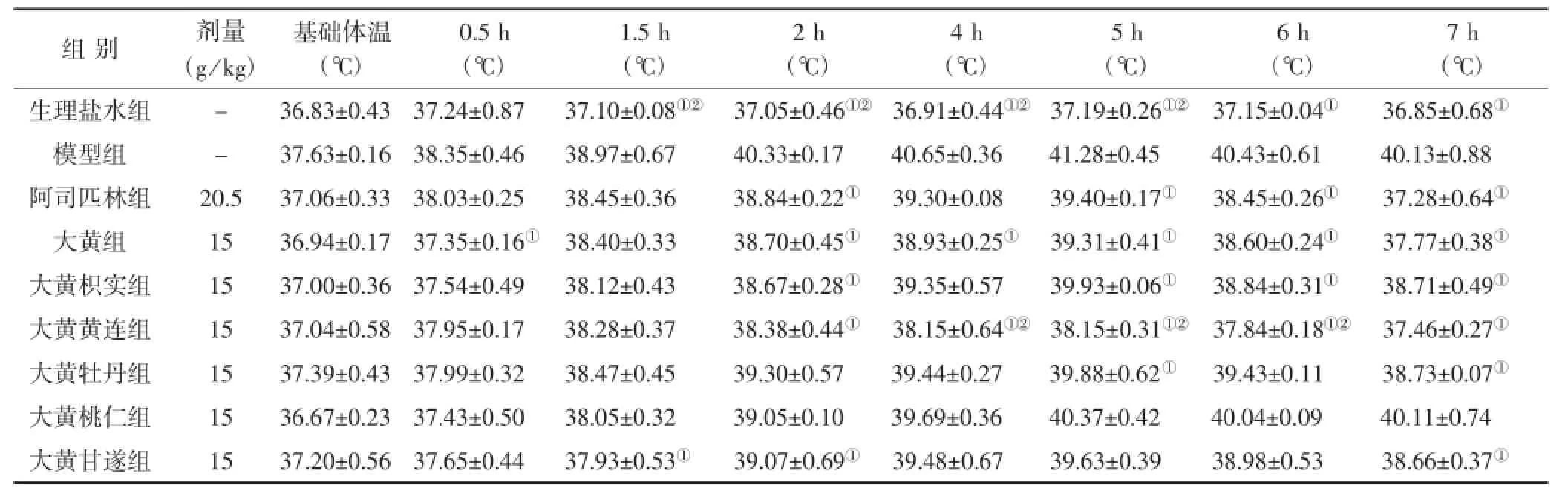

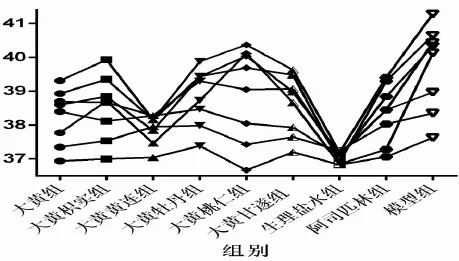

3.1 大黄及其配伍药对对干酵母所致大鼠发热的影响结果见表1、图1。

表1 大黄及其配伍药对对干酵母所致大鼠发热的影响(x±s,n=10)

图1 大黄及其配伍药对对干酵母所致大鼠发热的影响

表1显示,与模型组比较,除大黄桃仁组外,大黄组及大黄其他药对组第7 h的体温均明显下降(P均<0.05),表明除大黄桃仁组外大黄各药对均有一定的泻火作用;与模型组比较,大黄组、大黄枳实组、大黄黄连组及大黄甘遂组第2 h、5 h、6 h的体温均明显下降(P<0.05);与大黄组比较,大黄黄连组第4 h、5 h、6 h的体温明显下降(P均<0.05),表明与模型组及大黄组比较,大黄黄连组对干酵母所致大鼠发热的泻火作用更显著。

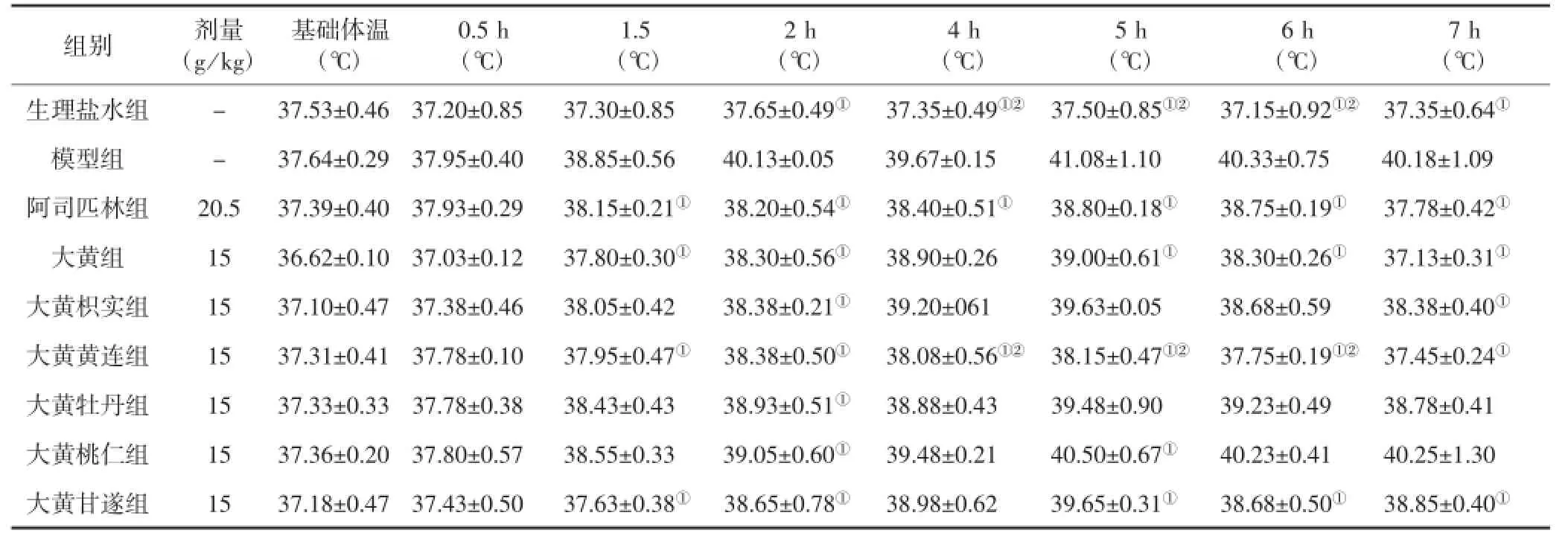

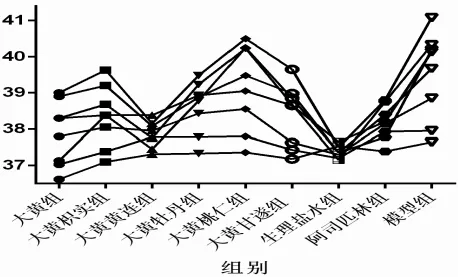

3.2 大黄及其配伍药对对内毒素所致大鼠发热的影响结果见表2、图2。

表2 大黄及其配伍药对对内毒素所致大鼠发热的影响(x±s,n=10)

图2 大黄及其配伍药对对内毒素所致大鼠发热的影响

表2显示,与模型组比较,大黄及其配伍药对对内毒素所致的大鼠发热均有不同程度的退热作用,其中大黄组、大黄黄连组和大黄甘遂组1.5~7 h的体温与模型组比较大多有显著性差异(P<0.05),与模型组比较,大黄及其配伍药对第2 h的体温均有显著下降(均P<0.05);与大黄组比较,大黄黄连组4~6 h的体温有显著性差异(P<0.05),表明大黄黄连组对内毒素所致发热的退热作用更显著。

4 讨论

干酵母致热和内毒素致热是经典的研究体温变化的实验模型,本实验采用此两种发热模型探讨大黄5个药对的泻下功效变化及变化规律,为大黄药对配伍的物质基础研究奠基。根据前期急毒实验及大黄临床用药,本实验选择大黄的给药剂量为15 g/kg。阿司匹林肠溶片为常用的解热镇痛药,可避免首过效应,用于感冒、发热、头痛等,价廉且疗效显著,故本实验选择阿司匹林肠溶片作为阳性对照药。干酵母或内毒素复制发热模型后动物体温变化较明显,且与生理盐水组比较均有显著性差异,故本实验选择干酵母或内毒素复制发热0.5 h后给药,观察比较大黄及其配伍药对对干酵母或内毒素复制发热的体温变化。

表1、图1及表2、图2表明大黄及大黄配伍药对后其泻火作用总体上虽有一定的差别,但其变化在一定程度上对大黄的作用存在共性关系。表1、图1表明,与模型组比较,除大黄桃仁组外,大黄及大黄其他配伍药对组第7 h的体温均有明显下降(P<0.05),显示除大黄桃仁组外,大黄及大黄配伍药对对干酵母所致发热均有一定的泻火作用;与大黄组比较,大黄黄连组第4~6 h的体温明显下降(P均<0.05),表明与模型组及大黄组比较,大黄黄连组对干酵母所致大鼠发热的泻火作用更显著。表2、图2表明,与模型组比较,大黄组、大黄黄连组和大黄甘遂组的体温在大多时间点上均有明显下降(P<0.05),表明大黄及大黄黄连、大黄甘遂药对对内毒素所致大鼠发热均有明显的退热作用;与大黄组比较,大黄黄连组对内毒素所致发热的退热作用更显著。

有研究表明,大黄与黄连配伍后总蒽醌类溶出降低[9],但在特定比例内配伍对大黄的蒽醌类成分(除大黄酸外)的溶出具有助溶作用[10]。由本实验结果可知,大黄与黄连配伍后其泻火作用与模型组及大黄组比较均有显著差异,表明大黄与黄连配伍后其泻火作用增强,原因可能为大黄的蒽醌类成分(除大黄酸外)溶出增加;大黄配伍甘遂对干酵母及内毒素所致的发热也有较好的退热作用,这可能与甘遂在大黄蒽醌类酸性条件下其主要成分萜类部分水解成其他成分,蒽醌类含量发生变化相关,具体机制有待进一步研究探讨;桃仁的主要成分为脂肪酸,与大黄配伍后降低甚至消除了大黄的泻火作用,原因可能是大黄与富含脂肪酸的桃仁配伍后,脂肪酸增加了大黄酸的溶出[11],从而影响蒽醌类成分的比例,具体机制有待进一步研究探讨。

大黄与部分药物配伍后大都会引起蒽醌类成分含量的增加或减少,有研究报道大黄蒽醌类成分对肝肾存在潜在毒性[12],由此可以推测大黄配伍药对后蒽醌类成分含量降低,减轻了大黄的肝毒性,从而增强大黄的泻火作用,但两者的相关性有待进一步研究验证。大黄与含生物碱、萜类等化合物的药味配伍,可使大黄蒽醌类与之发生酸碱中和反应或水解作用,从而降低大黄酸的含量,增强大黄的泻火作用;而与富含脂肪酸等化合物的药味配伍则可能使大黄酸的溶出增加,从而降低药对的泻火作用。实验中大黄各药对配伍后对干酵母及内毒素所致发热的退热泻火作用变化,可能与配伍后化学成分的溶出、转移或转化有关,在一定程度上具有共性关系,且有一定规律可寻。

[1]王志恒.张仲景应用大黄配伍的基本类型及其药理学意义[J].时珍国医国药,2014,15(10):708-709.

[2]庞婷,麦蓝尹,陈勇,等.中药药对配伍的化学成分变化研究进展[J].中药材,2015,38(11):199-205.

[3]谢臻,周媛,陈勇,等.大黄复方配伍化学成分的研究进展[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(4):915-920.

[4]谢臻,周媛,陈勇,等.配伍药物与pH值环境对大黄蒽醌类成分溶出变化的影响规律[J].中草药,2013,44(24):3476-3481.

[5]梁佳佳,杨丽娜,郑卫华,等.附子炮制及与大黄配伍后酯型生物碱的含量变化研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(1):38-44.

[6]Dong M Y,Yue M M,Rong S,et al.Anthraquinonepharmacokineticsin xiexindecoctionandthedifferent combinationsofitsconstituentherbs[J].European Journal of drug metabolism and pharmacokinetics,2008,33(2):69-75.

[7]夏怡,李祥,陈建伟,等.石膏及白虎汤清热泻火功效的实验研究[J].现代中药研究与实践,2009,23(2):48-51.

[8]屈飞,崔艳茹,徐镜,等.麻杏石甘汤解热作用量效关系研究[J].中国实验方剂学,2013,19(3):184-187.

[9]薛小平,鹿燕敏,王倩,等.HPLC法测定清热解毒方芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚的含量[J].中国实验方剂学,2009,15(7):6-8.

[10]霍志鹏,王玉,张兰兰,等.黄连-大黄合煎蒽醌类成分溶出变化[J].中国实验方剂学,2012,18(3):1-4.

[11]董芳.12种中药材脂肪酸的测定及保健功能探讨[J].食品与药品,2015,17(2):102-105.

[12]王伽伯,马永刚,张萍,等.炮制对大黄化学成分和肝肾毒性的影响及其典型相关分析[J].药学学报,2009,44(8):885-890.

(2016-07-11收稿/编辑陈明伟)

R285.5

A

1003-0719(2016)04-0067-04

国家自然科学基金资助项目(编号:81360524);广西研究生教育创新计划资助项目(编号:JGY2013041);广西教育科学“十二五”规划课题(编号:2013C038)

*通信作者,博士,研究生导师;E-mail:xie zhen@126.com