论体制变革、城乡人口极化错配及农村剩余劳动力转移

2016-12-02江鑫

江 鑫

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

论体制变革、城乡人口极化错配及农村剩余劳动力转移

江 鑫

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201)

改革开放以来,伴随着城镇化的快速推进,经济发展中的两大问题日益凸显:春节期间城乡人口极化错配及农村仍有近1.22亿过剩农村劳动力。在经济进入新常态下,快速城镇化背后的各种发展政策及市场经济体制改革的滞后是这两大问题产生的重要原因。结合供给侧改革,分析了我国农村剩余劳动力及进城务工人员的角色定位。经济新常态背景下,解决我国城乡人口极化错配及农村过剩劳动力转移问题,主要在于集中精力构建一个以竞争性的自由市场机制为核心,以企业家精神的培育、税收体制改革、投资取向及均衡城镇化体系的建设为侧翼的社会公正经济体制。

体制改革;城乡人口极化错配;农村剩余劳动力

一、引 言

200多年前,英国经济学家亚当·斯密在《国富论》中,阐明经济发展的目的乃是富国裕民。党的十八大以来,中央高度重视培育和践行社会主义核心价值观,这是我国逐步迈入经济新常态所必须坚守的信仰,其中富强是根本。要富强,出路就是要大力促进经济发展。何以富强,如何富国裕民?快速推进城市化进程就是促进经济发展的核心环节之一。但是我国在快速城市化进程中,遇到了许多问题,最突出的莫过于春节期间城乡人口极化错配与现存大量农村过剩劳动力之间的矛盾。

从统计数据来看,自1978年改革开放以来,我国城市化率增长了近36.85个百分点,1978年城市常住人口数量仅1.7亿,而农村多达7.9亿,截至2014年年底城市常住人口数量达7.5亿,其中进城务工农民数量近2.7亿,剩余4.8亿城市户籍人口中约1.5亿青壮年市民是改革开放后成功脱农入市,但其农村依然尚有祖辈亲朋。故近4.2亿城市常住人口构成了春节期间城乡人口流动潮的主力。因此,春节期间,承担了我国经济发展贡献度达90.83%且拥有大量公共基础设施的城市仅居住约3.3亿人,而对经济发展贡献度不足9.17%且公共基础设施稀缺的广大农村地区却要承载10.2亿人①。人口资源错配致使经济发展(至少春节期间)偏离了资源帕累托最优配置的一般均衡状态,是稀缺性经济资源的严重浪费。具体讲,第一,春节期间,城市尤其是东部省会城市,基本沦为空城,其城市驻守居民生活必定多有不便,且许多公共基础施舍几乎无人使用,这导致作为商品生产和交易主要场所的城市,其商品经济生产状态基本停滞;第二,春节期间,人口短期性大量回流,极大刺激了乡镇及县城集市的商品交易需求量大增。但节后人口大量涌出,广大农村、乡镇集市及县城再次迅速沦落为空心地带;第三,公共基础设施薄弱的广大农村地区聚集了近10.2亿人口,人口承压较大,导致各种环境卫生、社会安全、交通肇事等现象此起彼伏。这种城乡交替沦为空心区域的状态,不仅不是竞争性商品和要素最优化配置的一般均衡状态,而且极易引致处于经济发展劣势地位的乡镇及县城在经济发展进程中,对春节暂时性消费大市场的惰性依赖,而忽视了内生经济增长优势和技术进步的培育和创新,进而进一步拉大城乡经济发展差距;第四,最为奇怪的是,中国式农村劳动力转移模式是以边际产量高的劳动力优先转移进城,边际产量低的劳动力多留在农村,这与刘易斯理论所阐述的劳动力转移顺序刚好相反,城乡发展差距以这种劳动力转移模式而不断扩大。

同时,中国式农村劳动力转移模式下,农村仍然有近1.22亿剩余劳动力。就国家统计局资料测算,2014年年末,我国第一产业劳动力有约2.28亿,根据中央规定务必保证18亿亩耕地红线的文件要求,随着农业机械化水平的持续提高,即使以劳均17亩土地算(尽管依然算不上规模经营),农业劳动力数量也不过需要1.059亿左右,这表明我国广大农村地区依然有近1.22亿过剩劳动力[1]。改革开放以来,在我国高速城市化进程中,4.2亿边际产量较高的农村人口得以转移进城市,引致了城乡人口极化错配的春节窘相,同时仍有近1.22亿农村剩余劳动力没能实现充分就业,这种矛盾伴随着中国经济增长近30年。如果这一部分剩余劳动力得到充分转移和利用,将是中国摆脱经济新常态,实现经济再一次高速增长的重要动力。

因此,针对我国城镇化进程中凸显的两个问题,我们应该如何以经济学视角加以解析?它对当前我国经济转型换档期间的政策调控有何启示?回答这些问题,弄清城乡劳动力转移矛盾背后的深层次原因,对于经济新常态下,克服经济下行压力及实现伟大“中国梦”的宏伟目标具有重大现实意义。

二、体制变革与劳动力错配及转移

中国改革开放三十多年来的一条基本经验,就是要用持续的制度性变革来提高资源的配置和利用效率,释放经济增长的潜力②。但是,纵观这些年来经济发展的过程,我们总体认为是制度性革新和变迁的滞后引致了当前经济新常态现象的出现,是政府发展战略等制度性安排的惯性依赖使城镇化发展过程中产生上述两大问题。

(一)城乡人口流动经济学理论

刘易斯二元经济理论(刘易斯,1989)认为[2],结束城乡收入差距要涉及两个拐点,分别被称为刘易斯第一和第二拐点。要决定这两个拐点,先要对所有农村劳动力的边际产品由低到高排序。按此顺序,第一拐点由农村最后一名剩余劳动力的边际产品为零所决定,此后农村的劳动边际产品开始上升,但仍低于上升中的城市工资;第二拐点由农村的劳动边际产品等于城市工资的第一名农村劳动力所决定。因此,只有抵达第二拐点后,城乡收入差的收敛才算完成。

这一农村劳动力转移过程不仅要求将边际产品小于零的过剩劳动力全部转移出去,而且还需要将边际产品大于零但仍然较小的劳动力也转移进城市,所以农村保留下来的是自由竞争市场机制下边际产量较高的劳动力。当然,农村竞争性的土地市场和要素自由流动机制及城市聚焦经济及分工和专业化所带来的好处能够为这种农村劳动力转移提供保证。不可否认,改革开放以来,我国农村剩余劳动力的迁移,在为城市经济的发展带来充裕劳动力的同时,也大大提高了农村劳动生产率,极大推动了经济发展。但是,这种转移模式与刘易斯理论所述之劳动力边际产量由低到高转移顺序刚好相反,农村现今留下的并不是边际产量较高的农民,而是老弱病残,致使春节期间城乡人口极化错配现象涌现。城乡二元结构固化,农产品也逐渐失去国际竞争力,同时这种转移模式客观上不利于农村内生的发展比较优势的培育,所以现存剩余的1.22亿劳动力不能在农村就地就近消化。

改革开放初期,人民群众渴望迅速提高经济发展水平,政府亟须增强我国综合国力,故这一时期我国经济超高速发展是以重速度轻质量粗放式的高要素资源消耗为代价的。客观上以比较优势理论而言(林毅夫,2012)[3],囿于较低经济发展水平,改革开放初期,充分利用具有外生比较优势的丰富劳动力要素资源,快速引导农村过剩劳动力转移至城市就业,确实极大地提升了我国经济综合实力,这应肯定。但在快速城市化和经济发展过程中,对进城务工农村劳动力的文化再培育、教育再发展、技能再训练及人文再关怀等多方面协同安置工作的缺失、政治和经济改革的迟滞以及单思维强化使用外生比较优势(劳动力要素资源)而忽视内生比较优势(技术进步和创新)的积极培育,导致进城农民工本身的市民化程度相对较低,也客观上推动了当前城乡人口极化错配现象的产生。

(二)税收双轨制改革红利日益耗尽

1994年前,我国主要实行的是“大包干”财税体制,在“定额上交,留存自用”的税收制度激励下,地方政府积极发展乡镇企业,所以大部分农村剩余劳动力实现了就近就地转移(Jean C.Oi,1992;Qian Yingyi,1993、1994)[4][5]。但这种财税体制造成中央财政羸弱,赤字严重,国家宏观调控力度削弱,因此1994年,中央政府开始实施分税制改革(孙秀林,2013)[6]。分税制改革的出台,一方面,地方政府失去了创办乡镇企业的税收激励机制,乡镇企业随后大量倒闭,另一方面,中央政府财政实力迅速增强,中央税收才有能力给予沿海对外开放区域相当税收及财政补贴优惠,而外商工商企业蓬勃发展亟须大量劳动力,这就构成了农村剩余劳动力跨省跨区迁移务工的基础。随着改革开放和分税制改革的持续深入,税收体制改革红利逐渐耗尽,地方政府财政吃紧,而土地财政则成了救命稻草,但地方政府(尤其是中西部)的土地财政多用于房地产等服务业开发,在没有实体生产制造类产业支撑背景下,住房类土地建设扩张激增,实际上并没有起到回流外出务工人员的作用(李扬、张晓晶,2015)[7]。殊不知,国内三四线及以下城市,每逢春节过后,城市建成区基本成为空城不乏其例。而且,当前中央政府为了保证粮食生产和供给安全及出于宏观经济形势考虑,逐渐缩紧地方政府用地审批权,地方政府当前的“救命稻草”(土地财政)正处于断裂边缘。如果中央和地方政府不能找到一个替代土地财政的“救命稻草”(笔者始终认为,这一救命稻草根植于竞争性市场经济带来的企业税收),笔者不认为我国经济增长能够维持中高速增长态势,而改变当前城乡春节返乡潮现状及未来做好还有近1.22亿农村过剩劳动力的转移工作也不过是一句空话。

(三)城市层级体系发展失衡

主流经济学认为在城市化和工业化过程中,规模经济效应非常重要,城市集聚经济主要通过三种作用机制(分享,匹配,学习)促进市场成长,提高劳动生产率(陆铭,2011)[8],而新兴古典经济学理论(杨小凯,2003)认为[9],交易的地理集中能够提高分工的正网络效应,而一个特定分工网络所要求的交易在地理上的集中,可以通过降低每个人的交易距离来节省交易成本,进而产生集聚经济效果。改革开放以来,外资企业大量落户沿海开放区域,产业集聚推动了城市不断发展壮大,规模经济和集聚经济效应日益显著,由此不断吸引农村剩余劳动力大量向沿海大中城市迁移,小部分向中西部省会城市迁移,而中西部地级非省会城市则成了劳动力转移的空心区域。此外地方政府往往考虑中心城市规模和集聚经济的巨大辐射力及政府政治集权的发展需要,往往选择集全省之力建设省会城市而相对轻视非省会地级城市建设(王小鲁,2010)[10],亦导致省会和非省会城市在产业基础、公共基础设施等方面的较大差距,客观上强化了这种空心区域的形成。在小县城、乡镇和大及特大城市之间,缺乏具有相对完善的产业和基础设施的地级城市做支撑,再加上沿海等大及特大城市对农村劳动力的超强吸附力,构成了春节期间城乡人口潮的现实基础。

(四)城市偏向的经济和社会发展政策

改革开放以来,我国政府工作重心开始转向以经济建设为重心,以发展为第一要务。由于二三产业逐渐成为经济发展的主要源泉,城市是二三产业的主要集聚地,故中央和地方政府往往选择采取一些城市偏向的经济发展政策,这种偏向型政策短期内确实能推动经济增长,但长期看,可能没有考虑到城乡日益扩大的收入差距,从而为经济社会后续发展埋下隐患(陆铭、陈钊,2004)[11]。1978年以来,政府采取的是城市化和工业化双向并举、共同推进的战略,这决定了政府必然要投入巨大人、财、物力积极建设城市区域,暂时牺牲农业以哺育工业。这逐渐造成了城乡基础设施建设、工商企业发展、人居环境、社会文化教育及科技医疗等的巨大落差,农村剩余劳动力转移进城就成为了必然选择。如图1所示,我们可以看出政府关于农村财政的总支出在整个国家财政支出体系中占据极其微弱的地位。虽然21世纪以来,政府提出工业反哺农业、城市支持乡村及实行减免农业税的发展政策,但是改革开放三十多年来这种根深蒂固的城市偏向型发展政策造成的巨大城乡二元结构差距的鸿沟,即使花费沉重的经济代价,短期内也不可能完全填平,更遑论城市偏向型政策中既得利益群体的“围追堵截”。因此,当前经济新常态背景下,旧偏向型政策制度如果不从根本上予以改变,新的更高效的城乡和区域间均衡发展的制度型政策的建设就比较困难。

数据来源:中国农村统计年鉴.图1 国家财政总支出与农林水事务支出对比

(五)市场经济体制改革滞后于经济发展水平

我国社会主义市场经济以公有制为主体,多种所有制经济共同发展为基础,决定了国民经济体系中存在大比例国有企业成分。但在市场经济深入发展的今天,有许多国有企业变成了真正所谓的“僵尸企业”,这批企业不思进取,每年入不支出、资不抵债,中央政府出于社会主义体制基础和社会就业的稳定考虑,每年均对其斥以巨资补贴。补贴的直接后果就是滋生了这些企业的依赖心理,进一步加剧了其不思进取的“懒汉”精神,致使近年来“僵尸企业”越来越多,亏空越发严重。补贴的间接隐性后果是占比国民经济较大成分的部分亏损国有企业在享受着政府“特殊”照顾的同时,形成了对市场经济自由竞争机制的无形压制(张维迎,2015)[12]。在这种不公正财税补贴背景下,非国有企业不仅丧失了市场经济公平竞争的制度性基础,而且其发展所需的社会经济资源也被诸多“僵尸企业”强势掠夺。当前学术界争议比较多的东北经济发展断崖式下跌的现象,根本原因何在?笔者认为就是东北国有体制改革不彻底,“僵尸企业”太多,最终完全挤占了民营企业的发展空间。换句话说,就是“僵尸”类国有企业吸干了东北市场经济发展的活力。然而即使在这种不公正的市场制度安排下,民企依然承担着中国80%以上的就业和90%以上的新增就业,贡献了自改革开放以来GDP总量的75%以上,在中国经济增长中贡献了最大的份额,是中国经济增长的主体③。所以从这个方面讲,市场经济体制改革落后,民营经济发展受“僵尸性”国企的压制,应该是中国农村还剩下大量剩余劳动力的主要原因之一。

市场经济体制改革催生了改革开放三十多年来我国GDP以年均9.8%的超高速增长,但是“僵尸企业”的存在、政府过繁的行政干预、政府权力嵌入市场等现实原因导致市场经济体制改革很不彻底。市场经济体制改革步伐和经济发展不协调的恶果日益凸显,这就是当前我国经济产能过剩,步入经济新常态化之根源所在。试想,如果这些“僵尸企业”也像民企一样富有创新精神,如果他们不对市场经济的自由竞争发展构成压制,如果整个市场经济体系是竞争自由、财税补贴公平和私有产权完全法治化保障的,我们的GDP发展水平和质量会怎么样?产能过剩压力还能有当前这么严重吗?我们城市部门劳动力的市场容纳量定能再上一个新台阶,1.22亿农村剩余劳动力定能实现充分就业。

从以上的经济学思维分析春节期间城乡人口流动潮和城乡人口资源极化错配产生的深层次原因,总结一点,笔者认为最根本原因还是在于现行体制越发不适应当前的经济发展水平,并逐步成为了制约经济进一步发展的决定性因素,而体制不过是一种制度安排。这种制度安排,必须得随着经济的深入发展,适时而变。

三、经济新常态与农村剩余劳动力转移

经济增长结构性减速导致我国进入了经济发展新常态时期,改革开放多年来重速度轻质量的经济发展背后的隐疾开始集中爆发,最终导致整体国民经济增长率开始下滑,相应地由政府扶持的传统重化工及房地产等行业出现产能严重过剩危机。此时,凯恩斯有效需求的刺激政策效果大打折扣,而供给学派的主张开始逐渐受到重视,供给侧改革由此孕育而生。而在当前新常态背景下,供给侧改革能够有效匹配经济发展需求,抑制经济发展的结构性减速矛盾,刺激经济再现繁荣,从而为剩余的1.22亿农村劳动力转移创造内生能力。

(一)经济新常态的背景

2014年5月,习近平总书记在河南考察时,首次提出新常态概念,2014年年底中央经济工作会议上,习总书记从九个方面详尽地阐述了经济新常态发展的成因、表现及发展方向,并明确提出:“我国经济发展进入新常态是我国经济发展阶段性特征的必然反映,是不以人的意志为转移的。认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”说到底,经济新常态最显著的特征就是经济增长速度由高速向中高速转变,经济结构要不断优化升级以及经济增长动力要由要素驱动、投资驱动转向创新驱动等。

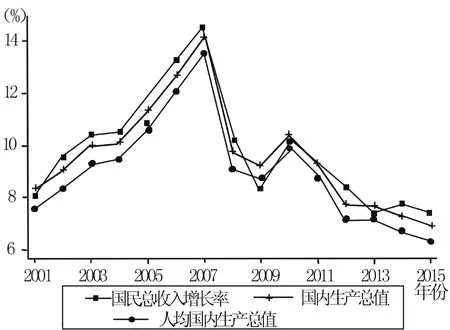

资料来源:中国统计年鉴.图2 2001~2015我国国民经济发展情况

从图2中可知,以2008年国际金融危机为分界线,我国总体经济增长态势开始处于下降阶段,而自2012年起,国民经济增长率基本上维持在7%左右且下行压力明显。然而,我们关注的是,经济新常态产生的主要原因有那些?它对当前进城农民工的就业有何影响?每一次危机的背后都是发展机遇。因此,借助此次经济新常态背景下的供给侧改革东风,经济发展如何再次消化掉农村近1.22亿剩余农业劳动力?

如果全球经济新常态主要被描述为经济增长长期停滞,则我国新常态体现在增长上的最主要特征就是结构性减速(李杨,2015)[7],而导致我国经济出现结构性减速的最主要原因,从国内看,笔者认为是劳动力和资本要素边际贡献率递减、技术进步和创新进展缓慢,这三类影响因素叠加,导致我国经济增长出现下行趋势。这也很好地印证了约瑟夫·熊彼特的创造性毁灭理论,即:每一次经济不景气的背后,都面临着经济创新过程的自我创造性毁灭与重铸,其中创新与科技进步发挥着至关重要的作用。

(二)经济新常态对进城农民工及现存剩余劳动力的影响

国际宏观经济发展不利因素和国内要素结构性变迁因素相互叠加,导致我国经济发展进入新常态,而就劳动力要素而言,笔者认为对进城务工农民工就业负面冲击力不可谓不大。第一,新常态背景下,供给质量将成为经济结构性调整和优化的重中之重。要提高供给质量,需要实行市场竞争淘汰制。那么现在我们讲供给侧改革,就是要减税放权,讲创新驱动,就是要市场在资源配置中发挥决定性作用。那么问题就来了,大批所谓的“僵尸企业”怎么办?市场自由竞争体制改革下,他们只有“死路一条”。此外,一大批产能严重过剩行业,诸如钢铁、煤炭、房地产等面临的唯一出路就是进行产业结构性优化升级,代价必将是减产甚至是部分企业破产。这会产生大量失业。但是改革开放后,第一代进城农民工数量不仅庞大,整体教育和文化水平技能并不高,企业破产关闭,他们只能失业,而且这种失业可能是中长期的。如何安置这批失业劳动力是个很大问题。第二,城市经济不景气,大量企业减产甚至破产,新增就业岗位容量就很有限。但是当前我国农村有近1.22亿农业剩余劳动力,随着农业机械化步伐的不断加快,这部分劳动力将成为桎梏农业生产效率提升的重要因素,在当前经济下行、就业拉动能力有限的情势下,其要转移进城,难度不可谓不大。如何想方设法将这部分剩余劳动力转入城市,使其成为经济再次爆发增长的增长极?这应该成为经济新常态下供给侧改革的关注焦点之一。

(三)房地产去库存过程中的农村劳动力角色定位

房地产去库存是必然选择。去库存的过程中,忍痛进行产业结构性优化升级,将是促进房地产行业健康可持续发展的一剂良方,但问题是如何去库存?去库存的需求方如何定位?现在有些地方政府,强调要积极动员农民进城买房。笔者认为这种库存消化方式如果使用不当,无异于“饮鸩止渴”。改革开放到今天,现存农业劳动力和进城农民工收入均有显著提高,也均有一定的储蓄存款,这不容置喙。但问题是改革开放以来的发展,是以牺牲发展质量来换取发展速度的。在过去30多年的发展中,农业劳动力和进城务工劳动力文化再教育及技能培训严重缺失,导致他们生存技能低下单一,收入增长有限。但是,城市房价居高不下,完全在农民的承受范围之外,即使以房贷方式购入,农业劳动力离开农村,进入城市后何以为生?哪来充足容量的相对低下技能的岗位支撑?进城农民工购房后,沉重的房贷支付就是个大问题,而且政府信贷担保风险也将大增。房地产商和政府“共谋”的“你发财,我发展”的房地产开放模式已经很大程度上损伤了农民的利益。据国务院发展研究中心调查,农民从土地转换与增值中拿到的收益不到全部的5%,地方政府拿走了45%,开发商拿走了55%,农民在城市化过程中因此而导致的损失可能以数十万亿人民币计。所以,当前房地产去库存的重任,政府和社会又何以忍心再次推向广大农民群众?那时,我们看到的必将是城乡收入差距更大的鸿沟,这无异于和我们实现共同富裕的目标背道而驰。

但是,当前新常态下,合理转移农民进城务工是刺激经济复苏的必然趋势。在这一转移过程中,进城农民在一定程度上形成了住房需求,能够为房地产去库存出一份力。但这份力度,需要政府政策合理调控,加大农民购房补贴力度,引导进城农民的购房支出与收入形成合理比例。

四、政策建议

根据空间经济学理论,一个竞争性的要素市场将驱动劳动力资源在城乡、区域、职业间自由流动,直到人均真实收入在城乡、区域及职业间相等为止(Eeckhout,2004;梁琦,2014)[13][14]。因此,经济新常态背景下,若想改变春节期间城乡人口资源极化错配现状,做好农村1.22亿剩余农业劳动力的转移工作,集中精力要做的就是构建一个以竞争性的自由市场机制为核心,以税收体制改革、投资取向及均衡城镇化体系建设为侧翼的社会公正经济体制。所以应从以下几个方面着手:

(一)需要建立自由竞争的市场机制

一是要以立法形式充分保障农村土地产权承包流转,积极引导已经确权的土地资源跨城乡自由流动,进而建立竞争性的农村土地流转制度,形成农村土地自由买卖的竞争性市场,方可实现边际产量较高的农户实现其自身经济效率的最大化,而边际产量较低农户选择转移进城务工,也能增加其自身收入,这是农村和农业现代化建设的必然选择。二是构建城乡和区域间劳动力要素自由流动的制度性机制,进一步放宽甚至取消城市户籍限制政策。要素自由流动是实现经济发展帕累托状态的必要条件,取消城市户籍限制,提升农民工市民化的融入感是促进城乡一体化,解决春节期间城乡人口极化错配的重要举措。三是城市产业结构必须优化升级,这里必须以技术创新和简政放权为产业升级和优化的核心。政府行政干预或过多的财政补贴并不利于自由竞争市场机制的培育,应该让市场在资源配置中发挥决定性作用,而政府要在产业领域,对先行创新型企业进行外部性补偿并且积极提供公共基础服务,并构建完善的市场信息流通机制。四是着力降低城市居住和融入成本。城市房价过高,上涨过快,并不利于农民工市民化的快速形成,而城市的健康发展应该是经济(城市GDP增长)和社会(户籍人口数量)双重城镇化的和谐同步。抑制过高房价及其上涨速度,是吸纳农村剩余劳动力进城务工的重要举措。

(二)积极培育企业家精神,充分保护私有产权

企业家是市场创新的主体,无论是资源配置,还是技术进步,都来自于企业家精神的发挥和应用,因此市场经济体制的改革最需要企业家精神。民营经济是企业家精神孕育的温床,成熟的企业家精神,能够推动民营经济极大发展繁荣,进而带动充分就业,从而解决农村1.22亿剩余劳动力的消化问题,促进经济增长重新焕发生机。为此,一是必须淘汰“僵尸企业”,建立公平公正的财政税收补贴机制。故需充分引入市场淘汰和竞争机制,让国企和民企在公平性的市场环境下自由竞争。二是应以法制的形式充分保护企业和工人私有产权。这样可以对企业家的才能回报形成激励机制,催生他们以更大热情投身到经济建设当中去。三是建立健全社会主义市场经济法制观念,为市场经济健康发展提供公平和公正的法理性基础。

(三)财政双轨制税收体制并轨势在必行

1994年分税制改革的红利逐步耗尽,在土地财政日益枯竭的经济新常态背景下,分税制并轨改革可均衡中央与地方财政关系,为地方充分自主发展增添发展新活力。张五常教授提出的地方政府竞争理论为我们提供了思路,地方政府为了发展政绩,有发展本地经济的竞争性晋升激励机制,而财税并轨,能使其有充足的财力进行公共基础设施建设,进而促进城市经济发展和就业,带动当地农村剩余劳动力就近就地就业。具体讲,应该做好以下几个方面工作:(1)税收财政支出重点应由工业和基础设施建设适当倾向于就业、教育、科研、医疗卫生等公共服务领域。(2)积极减轻非公有制企业的税费负担,尤其是那些研发投入高、创新能力强、科技进步快的企业,税收减免力度应该更大。(3)中央和地方财政税收范围和分摊比例应该重新科学划分,甚至考虑采用统一科学的税收征订和分配标准。这里讲科学划分的依据是,既要充分调动地方政府经济结构调整积极性,又能保持中央政府强有力的宏观调控能力。

(四)充分发挥投资在新常态背景下的拉动作用

这里必须处理好两个问题:投资那些行业,由谁来投资的问题。(1)关于投资哪些行业的问题。新兴古典经济学关于投资潜力增长的理论认为,应该投资那些具有适当的分工模式和分工水平潜力巨大的行业。具体来讲,主要有三种行业可供投资,一为能够长期促进消费增长的基础设施行业,如科教文卫等,二为有利于技术进步的更新改造投资,如国家电网、水利设施的改造升级等,三为健康可持续发展的节能环保行业。(2)关于由谁来投资的问题。对于公共产品和基础设施的供给,由于其自然垄断性、外部性和公共性的特点,政府应该充当投资主力,并适当引入社会资本,以股权控股或公私合营的方式进行。对于市场经济产品而言,政府不应过度干预,让市场决定其配置。

(五)地级市重点发展战略应在城市层级发展体系中得到足够重视

竞争性的劳动力要素市场要求劳动力要素资源在不同城市层级之间均衡分布,而省会等大城市汇聚了我国大部分进城农民工数量,这导致城市与城市、城市与乡村之间的巨大二元结构差距,偏离了社会主义共同富裕和社会主义核心价值观的客观要求。因此,必须高度重视地级市在城市层级体系中的重要战略作用(向国成,2013)[15]。笔者建议从以下三个方面着手:(1)中央和地方政府要在城市发展规划中明确地级市的重要战略平衡作用。文件或制度性的地级市战略规划安排,可以引领政府管理和社会投资积极向地级市靠拢。(2)中央和地方财政支出要适当向地级市倾斜。这里的财政支出主要用于地级市公共基础设施建设,为地级市的经济发展和吸纳就业提供良好的发展环境。(3)地级市自身要广泛招商引资,积极承接沿海产业转移。地级市本身构建坚实的产业支撑基础,完善产业发展配套设施建设,是吸引外资,吸引农村劳动力流入就业,促进经济腾飞的最重要举措。

注 释:

① 数据来自《中国统计年鉴》,城市(农村)经济贡献度=二三产业增加值/当年GDP增加值.

②徐建国(北京大学国家发展研究院教授)在人文经济学会论坛刊文《中国农民:推动经济发展的决定力量》做过详细论述.

③相关数据来自于2014年中国统计年鉴及第三次全国经济普查主要数据公报;张维迎在2010年对私人经济在中国经济增长中的作用做了深入的分析(见张维迎《市场的逻辑》第206页-208页.

[1]徐建国. 中国农民:推动经济变革的真正力量[EB/OL].http://chuansong.me/n/2444327.2016-02-20.

[2]刘易斯.二元经济论[M].北京:经济出版社,1989.

[3]林毅夫.新结构经济学[M].北京:北京大学出版社,2014.

[4]Jean C Oi. Fiscal Reform and the Economic Foundations of Local State Corporatism in China[J]. World Politics,1992,(1):99-126.

[5] Qian Yingyi, Xu Chenggang. Why China’s Economic Reforms Differ: The M-Form Hierarchy and Entry/Ex pansion of the Non-State Sector[J]. Economics of Transition, 1993,(2): 135-170.

[6]孙秀林,周飞舟.土地财政与分税制:一个实证解释[J].中国社会科学,2013,(3):40-59.

[7]李 扬,张晓晶.“新常态”:经济发展的逻辑与前景[J].经济研究,2015,(5):4-19.

[8]陆 铭,向宽虎,陈 钊.中国的城市化和城市体系调整:基于文献的评论[J].世界经济,2011,(6):3-25.

[9]杨小凯.经济学:新兴古典与新古典框架[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[10]王小鲁.中国城市化路径与城市规模的经济学分析[J].经济研究,2010,(10):20-32.

[11]陆 铭,陈 钊.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004,(6):50-58.

[12张维迎.政府干预抑制了真正的企业家精神[EB/OL].http://business.sohu.com/20120522/n343787229.shtml.(2012-05-22).

[13]JEeckhout.Gibrat’s Law for All Cities [J].The American Economic Review,2004,(5):1429-1451.

[14]梁 琦,陈强远,王如玉.户籍改革、劳动力流动与城市层级体系优化[J].中国社会科学,2013,(4):40-59.

[15]向国成.以地级市为重点建设均衡城镇体系[N].中国社会科学报,2013年9月,第A06版.

责任编校:张 静,罗 红

On Regime Change, Urban-Rural Population Incorrect allocation and Rural Surplus Labor Flow

JIANG Xin

(Business School, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201,China)

Since the reform and opening policies, with the rapid advance of urbanization, the two major problems gradually appear, which are urban-rural population polarization mismatch during the Spring Festival and nearly 122 million surplus rural labors in countryside. Overall thinking that behind the high-speed urbanization process, the stagnation for various development policies and marketing institution changing are the important reasons for the two big problems. So combined with the supply-side reformation shortly, we analyze the role of the surplus rural labors and city rural labors. Lastly, we put forward to establish a competitive social impartial economy regime cored by free market mechanism and flanked by entrepreneurial spirit cultivating, tax system reform, investment direction as well as balanced urbanization system, and expanded to give several concrete recommendation.

institution changing;Urban-rural Population Polarization Mismatch;surplus rural labors

2016-08-05

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(11JZD018);湖南省研究生科研创新基金项目(CX2015B433)

江 鑫,男,河南信阳人,硕士生,研究方向为农村发展与城镇化。

10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-9734.2016.05.006

F304.6

A

1007-9734(2016)05-0029-08