情感引领 让孩子“心花路放”

2016-12-01沈芬仙

沈芬仙

摘 要:语文是文化的载体,是对学生进行思想品德教育和审美情趣培养的基础平台。语文课堂承载着对学生进行德育和人文素养教育的责任,有其本身的特殊性,这影响着学生的终生发展,也是最终决定教育是否成功的关键。而现在的中学语文课堂比重失调,应试教育占据的比重很大。为还原语文课堂应有的德育和美育教育作用,通过在初中语文教学中实施案例体验、巧设课堂和方法指导等实践活动,让学生在学习中获得乐观、愉悦、奋进、成功等体验和美的享受,从而有效提高学生的思想品德修养和审美情趣。

关键词:初中语文;挖掘文本;巧设课堂;实践体验;人文素养

一、基于《义务教育语文课程标准》的实施要求和学情分析

语文课标中指出“全面提高学生的语文素养”,“语文课程还应重视提高学生的品德修养和审美情趣,使他们逐步形成良好的个性和健全的人格,促进德、智、体、美的和谐发展。”基于课标的要求,中学语文教师在整个教学过程中,不仅要让学生掌握具有适应实际需要的识字写字能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力,而且还要引导他们观察生活,寻找美景,时时有美的体验和享受,提升学生的人文素养和审美情趣。语文教学是语言教育和情感体验的结合,在教学中要注重方法引导和情感教育。

就本校对学生思想品德和审美情趣现状调查发现,大部分学生有较强的正义感、爱国情感、责任心和自信心,但在升学压力下部分孩子的自私心理较重,耐挫性较弱,缺乏刻苦钻研的精神和正确的人生价值观,体会不到学习的快乐和意义。家庭生活富裕,加上社会不良风气影响,中学生出现了一些流行审美标准和趣味,思想道德规范随之淡化。

作为一线的初中语文老师,应该思考:如何通过语文课堂学习,“提高学生思想道德修养和审美情趣,逐步形成良好个性和健全人格”,带着这个问题我进行了一些尝试和实践。

二、提高学生思想品德修养和审美情趣的实践探究

(一)挖掘文本,情感体验,引导学生树立正确的人生观

课标指出:“语文课程有丰富的人文内涵,对学生的精神领域影响是深远的,学生对教材反应是多元的。应重视语文的熏陶感染作用,注意教学内容的价值取向,尊重学生的独特体验。”因此,课堂上我充分挖掘文本中潜在的智力价值和精神价值,利用文本人物、事理、事例来引导学生进行自我教育,情感体验,从而激发和培养学生的道德感和美感,陶冶情操、净化心灵。

古罗马哲学家塞涅卡说过:未尝过艰辛的人,只能看到世界的一面,而不知其另一面。……真正的人生,只有在经过艰苦卓绝的斗争之后才能实现。

【例一】

《音乐巨人贝多芬》是一篇抒写、感悟名人的好文章。在教学中我把“深入人物内心世界,在熏陶感染中培养学生顽强乐观的人生态度”作为教学重点,学生中很多是独生子女,娇生惯养,平常遇到一点挫折打击就痛哭流涕,选择逃避放弃,或是怨天尤人。因此在教学前,我让学生收集贝多芬的生平资料,在了解了他苦难的生活经历背景后进行导引。

师:围绕“命运给予了他不幸”在文中找出相关语句进行体味。(默读课文)

生1:第7、9段,十分陈旧甚至是不整洁的衣服,拖在衣服后面的早已失效的助听器,愁苦的脸,蓬乱的头发,印证着生活的苦难和压力。(肖像描写)

生2:第10、11段,遭受嘲笑和捉弄。(不耐烦,不想被人打扰)

生3:第15、18、20段,不被理解。(三个孤独,一株树,一个人)

生4:第26段:最后一次指挥。(彻底失去能力)

师生小结。

师:围绕“命运造就了他不屈”,在文中找出相关语句进行体味。(再读课文,小组合作)

生1:第5段,独自整理房间,自己做饭,尝试独立,与身体抗争。

生2:第6段,两肩宽阔,挑起生命的重荷。

生3:第9段,力量的脸,深邃的不可逼视的眼睛;紧闭的嘴,无比的生的意志。

生4:第22段,燃烧,头颅,拼命挣扎出来。

师生小结。

通过朗读、研讨、对话、感悟,使学生在文章的形象、情感、直觉、想象中感悟贝多芬的精神,受到情感熏陶,获得思想的启迪。当学生感悟到贝多芬的伟大后,再引导学生关注题目思考:贝多芬仅仅是一个巨人吗?学生这时也明白贝多芬不仅是巨人,更是凡人!作者将贝多芬还原成一个有喜怒哀乐的普通人,一个身有残疾不健全的人。巨人其实是凡人,凡人通过不懈努力终将变成巨人,学生情感与作品人物产生共鸣,领悟到其心灵美和人格美,更受到精神上的震撼!通过这篇课文的学习,增强了学生的抗挫能力,懂得了乐观进取的重要性,更让学生学会如何抗拒痛苦,如何与痛苦共舞,甚至学会享受痛苦,树立起健康的生活态度。

【例二】

教学《散步》时引导学生抓住“生活细节”,体会文章字里行间流露出的浓浓亲情。采用读与写(读与说)结合的方法抓关键句、反复咀嚼,从而领悟平易朴实文字下的深长意味。学生找出了“我母亲身体不好,我劝她多出来走走”“她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样”“前面是母亲和儿子,后面也是母亲和儿子”等等这些句子,通过反复朗读、体验,奶奶疼爱孙子,爸爸孝顺,妈妈善解人意,儿子天真聪慧,家幸福温馨,都深深映入学生心中。又通过对田野美丽春景的体验,让学生有了对“生命”深层次的理解!正如培根所言:“哺育子女是动物也有的本能,赡养父母才是人类特有的文化之举。”“老吾老及人之老”,通过本文的情感体验,不仅让学生感受到浓浓的亲情和尊老爱幼的高尚情感,更认识到关爱老人是每个人应尽的责任,增强孩子的社会责任感。课后,我布置了家庭作业:给妈妈洗一次脚,陪爷爷、奶奶做一次晨练,分担一份家务。学生都很乐于完成,并写了文章,分享自己的心理感受,一位叫小罗同学这样写道:“我原本以为妈妈不喜欢我了,因为在不久之前,我有了小弟弟,妈妈变得很忙碌,很没有耐心,对我不理不睬,昨天我给妈妈洗脚,妈妈感动得掉眼泪,说我是她最乖的孩子,我决定从今天开始多做家务,照看弟弟,孝敬妈妈!”课堂无声地渗透,让孩子思想提升,明白了自己的责任并付诸行动。

【例三】

《丑小鸭》这节课,我把教学的重点放在对学生人格的教育上,结合安徒生的身世,告诉学生:如此伟大的作家,童年生活非常艰辛,但他有远大理想,通过自己不懈努力,终于成为举世瞩目的童话作家。“有志者事竟成”“只要你是一只天鹅蛋,就算出生在养鸭场也没有关系”,学生感悟到只要有美好追求、不怕艰难的精神,终将会变成白天鹅。上完这节课,刚好学校组织了拔河比赛,班级口号就是“加油丑小鸭,冲向白天鹅”,全班学生士气高昂,团结协作,取得了较好的成绩。

在深入文本师生情感体验的实践活动中,这些生动形象的人物、事例潜移默化渗透、滋润着学生心田,让每一个学生智慧得到开启,思想得到熏陶,品德素养得到提升。

(二)巧设课堂,创新学法,激发学生学习兴趣

各种课堂形式穿插运用,使学生置身于自己喜爱并能满足自身心理需要的情境和活动中,让学生成为课堂真正的主人,从而真切体会到文章所表达的情感,提高品德修养、提升审美情趣。

1.课堂表演法

初中阶段,传统的文言文教学是老师讲,学生听,枯燥乏味,学生学习积极性不高,而文言文博大精深,是我们民族精神的积淀。这些名家名文携带着沧桑的文化气息,给每一位读者以熏陶,把我们的目光引向古代,感受那一颗颗光彩夺目的星星。因此,让学生喜欢文言文,将枯燥乏味的课堂变得生动有趣,感受人物魅力并从中汲取精神营养,一直是我努力的目标。

《唐雎不辱使命》是一篇历来为人们所称道的爱国主义佳作,它流传甚广,文艺性很强,学生很感兴趣。我把“学习仁人志士的品格,从中汲取精神力量”定为情感目标,采用课本剧表演,引导学生寻找人物的“美”,感受唐雎坚持正义、勇敢无畏的高大形象,培养学生的爱国主义精神。全文短小精悍,全部用人物对话来叙写和展开情节,所以在分析唐雎与秦王两个人物的性格时,同学们推荐了擅长表演和朗读的小鹏和小峰,分别扮演唐雎和秦王,小鹏佩戴唐雎的剑,他们对故事情节进行合理想象和夸张,通过语言、神态、表情、动作等表演把秦王的傲慢、狂妄、嘲笑、恭敬,唐雎的不卑不亢、义正辞严诠释得淋漓尽致,对作品进行二次创造,带领同学们走进人物情境,深入人物心灵,与人物情感、思想相碰撞,在碰撞中发现人物美德,收获自己的感悟和思考。他们出神入化的表演,赢得了满堂喝彩,唐雎维护国土的严正立场、不畏强暴和敢于斗争精神也深深地印刻在学生的心中,充满正能量,同时更让学生对文言文“刮目相看”!

又如《孙权劝学》,我也采用对话表演法展开课堂教学,让学生体验学有所成的喜悦和成就感。同学们踊跃参与表演,体验成功,拥有自信。再如《茅屋为秋风所破歌》,我采用诵读表演法展开课堂教学,感受诗人情愿“吾庐独破受冻死亦足”,也要“广厦千万间”“天下寒士俱欢颜”的高尚品格,诗人舍己为人的博大胸怀和忧国忧民的思想情感给学生很大的震撼力,激发了学生强烈的爱国主义热情。

2.课堂辩论赛

采用辩论赛能培养学生的辩证思维能力和换角度看问题的积极心态,增强自信心。梁启超先生的《敬业与乐业》,我把这“业”的解释主体放在学业上,重点放在“敬业”两字,孔子说:“饱食终日,无所用心,难矣哉!”教育大家心目中没有什么人不可教诲,独独对懒人却摇头叹道:“难,难!”可见,人一切毛病都有药可医,只有无业游民,大圣人也没办法。这篇文章征引儒门的这句话就是要证明人人都要有正当职业,人人都要不断劳作。针对班级部分学生在作业上比较懒惰的现象,围绕“百行业为先,万恶懒为首”这句话,我组织学生进行课堂辩论赛。正反双方各抒己见,学习热情空前高涨,课堂气氛异常活跃!

正方观点:懒惰使人退步。

反方观点:懒惰使人进步。

正方1:懒惰使人退步,人如果长期不用脑的话,思维会变得迟钝。

反方2:人类就是因为懒惰,才有了新发明,比如有人不愿意走路,就制造了汽车。

正方3:虽然制造了汽车,但人还是需要走路锻炼身体,否则会生病。

反方4:人有懒惰思想,才会发明各种各样的东西,比如不想洗衣服,就有了洗衣机;不想数钱,就有了点钞机……

……

学生对这个“懒”进行了热烈地探讨,对“懒”字有了很独特的见解。

我没有公布辩论赛结果,只是让学生反思自己的学习和生活,大家表情各异,有:骄傲、惭愧、迷惑,大悟……通过创新开放式课堂,学生懂得了做事要专心致志、心无旁骛,学习最高境界是“乐学”“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”。

每个学期,我都会安排两次辩论赛,如“开卷是否有益”“不求甚解的读书理念是否适合我们”“我想做邓稼先或杨振宁”等,在课堂上交流思想,增强学生的合作意识和自信心,让受教育者拥有愉悦、奋进美的享受。

3.答记者问、扮演“小老师”、编手抄报

把竞赛机制引入活动中,凸显学生自我意识,诱发心理潜能,同时淡化考试,突破评价方式,注重平时的课堂表现,让课堂充满人文,把课堂真正还给学生,让学生健康成长。

(三)引经据典,实践体验,培养学生良好的心理品质

“言为心声”,学生思想品德修养和审美情绪往往通过文字表现出来,一句话、一段文字、一篇作文都能反映学生的心灵世界,表达对自然、社会、人生的独特感受和真切体验。通过对近几年作文考题的收集和研究,在教学实践中,我采用经典故事、名人语录与实践相结合的方法,对一些材料作文进行审题立意方面的指导,培养学生良好心理品质,潜移默化地提高学生思想品德修养和审美情趣。

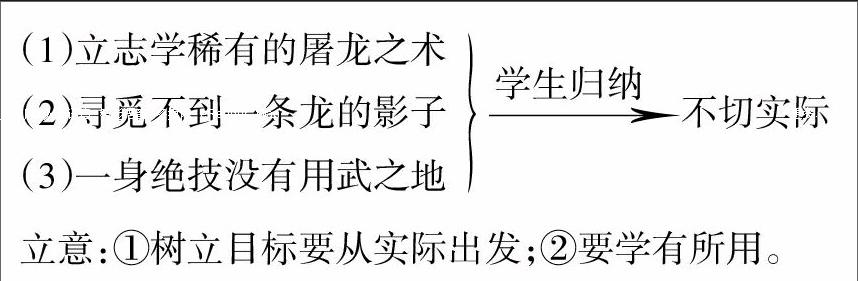

1.富含哲理的寓言故事:《庄子》中朱平曼的故事(略)

★找关键句(请学生划出来):

立意:①树立目标要从实际出发;②要学有所用。

2.名人名言,如:

a.能登上金字塔的生物只有两种:鹰和蜗牛。(埃及谚语)

b.我贴着地面步行,不在云端跳舞。(哲学家维特根斯坦)

c.语言的巨人,行动的矮子。(列宁)

★运用“求同法”选取最佳立意:

(1)脚踏实地走向成功;

(2)沉稳务实的人生最美;

(3)脚在大地,心在云端。

3.含义深刻的故事(省略故事)

★通过“同中求异”的方法分析引导:

(1)学生回答。

同:在大难面前如何逃脱的问题。

异:结果不同。有组织指挥,先人后己,全部安全逃出;争先恐后,互不相让,全都葬身火海。

(2)学生归纳。

立意:要学会仁爱礼让。

(3)引导学生把眼光从学校、家庭投向社会,关注生活,寻找生活中的美。

(4)整理范文。

(5)学生分组,进行交流,小结收获。

《“等等”是最美的旋律》这篇作文讨论给学生的收获很大:景物描写语句优美、外貌描写生动传神、善于捕捉生活中感人细节、有社会视角、感情真挚……我又引导学生结合《散步》这篇课文,提出更好的建议:写老年人的幸福和从容,最好能写对生命的思考和感悟,这样使文章立意更深。

通过这些材料的实践体验,学生收获很多立意,如“做事要脚踏实地,日积月累,切忌急功近利”“欲速则不达”“既要有‘走自己的路的坚定信念,又要‘常问路的虚心精神,才能走好自己的人生之路”“一个人要想成功,既要胸怀大志,又要能做到脚踏实地”“人生价值不在于外表光鲜,而在于对社会所作贡献”等等。实践过程,不仅能锻炼学生读写合一的能力,又能培养学生多向思维能力,而材料往往蕴含深刻的人生哲理,借此喻彼、借古讽今、借小喻大、寓深刻道理于简明的故事中,促进学生高层次的认知与思考,提高学生思想品德修养和审美情趣。

三、实践的收获和反思

笔者在初中语文课堂中进行了深入文本的情感体验,采用了多样化的创新学法和结合经典的实践体验,学生在乐学、思学过程中,情感得到熏陶,思想得到启迪,审美得到提升。课堂点点滴滴地渗透,如春雨般悄无声息地浸润学生的心灵,用文字和情感代替枯燥的思想道德说教,在学生心中种下阳光的种子,努力不让他们被社会的功利所淹没,成年后仍拥有一颗“初心”。

提升学生的人文素养,需要良好的社会道德风气,正确的家庭教育理念和优化的学校教育,三者齐头并进,前两者是教师所无法掌控的,而后者以“老师为‘考而教,学生为‘考而学,学校以升学为本”的应试教育大气候下,我们的课堂压力很大,困难重重,虽然教师能安排课堂,却无法掌控教育,这也是我们战斗在一线教师的无奈和悲哀。学生平时对学习和生活的观察、思考、体验、感悟、实践和反思也是至关重要的,所以课后的交流和跟进有待更合理、更细致地思考和实践。

语文教学是一个长期持续、循序渐进的过程,不能分离、分段、分块。课堂应不执着于中考成绩,应更关注学生的终身素养。语文老师不仅要提高自身各方面的素质,还要尽力还原课堂人文素养教育的基础职责,给学生终身的思想道德教育和审美情趣留下印记,努力为社会输送较高人文素养的学生,它比多培养几个高分生更有教育价值。

参考文献:

[1]张洪忠.课堂教学如何实施素质教育[J].教育教学论坛,2014(3).

[2]许澄.从我国教育的历史发展状况看当前的教育改革[J]. 商情,2010(8).

[3]陈琦,刘儒德.当代教育心理学[M].北京师范大学出版社,2010.

[4]谢君荣.发掘语文教材内容的美育因素提高学生审美能力[A].国家教师科研基金“十一五”成果集:中国名校卷(五),2009.