江苏高职院校不同学科性质教师职业倦怠现状的对比分析研究

2016-12-01江苏工程职业技术学院吴春成高月梅

江苏工程职业技术学院 吴春成 高月梅

江苏高职院校不同学科性质教师职业倦怠现状的对比分析研究

江苏工程职业技术学院吴春成高月梅

本文运用文献资料、问卷调查等研究方法,调查分析江苏高职院校不同学科性质教师职业倦怠的现状。研究结果表明:专业课教师与基础课教师在情绪衰竭及去个性化两个维度上存在显著性差异。两类教师中,助教及副教授职称的教师在情绪衰竭维度上存在显著性差异。两类教师职业倦怠三个维度的得分都呈现峰形状,随着年龄的增长倦怠程度相应增加,随后有所下降。

高职院校 不同学科性质 职业倦怠 调查分析

职业倦怠原指个体在工作重压下产生的身心疲劳与耗竭的状态。1974年,美国精神分析学家费鲁顿伯格首次将“倦怠”引入心理健康领域,职业倦怠得到众多专家学者的关注。根据2004中国“工作倦怠指数”调查报告的结果看,教育领域中教师正成为“职业倦怠”的高发人群。教师的职业倦怠正逐渐对教师的身心健康、教学质量及教师队伍的稳定构成巨大威胁,对教师教学与学生的全面发展形成不良影响。美国教育协会主席W.Mc.Guire说,倦怠的感受正打击着无数具有爱心、有理想、乐于奉献的教师——教师已在逐渐放弃他们的专业工作。

当前,人才紧缺是不争的事实,培养人才靠教育,培养制造业应用型人才主要靠高职教育。《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》提出,到2020年,中等职业教育在校生达到2350万人,专科层次职业教育在校生达到1480万人,接受本科层次职业教育的学生达到一定规模,从业人员继续教育达到3.5亿人次的职业教育目标。高职院校的发展离不开教师,教师作为学校发展的主要支柱,是保证高职教育健康发展的坚实基础,因此对高职教师的职业倦怠现状进行研究具有重要的现实意义。

本文试图通过对江苏高职院校不同专业教师职业倦怠的现状进行问卷调查与分析,根据调查的实际情况提出相应的对策与措施,以强化不同专业高职教师的职业认同感,促进高职教师专业成长和专业化发展。笔者希望本课题的研究能为相关部门了解和认识高职教师职业倦怠提供理论参考,可以引起社会各界对教师职业倦怠问题的重视。

一、研究对象与方法

1.研究对象

江苏省高职院校教师职业倦怠现状。

2.研究方法

(1)文献资料法

通过期刊网、维普数据库存等电子数据库,笔者查阅与本课题研究相关的文献资料,主要以“高职院校”“职业倦怠”为关键词进行检索,为本研究奠定理论参考。

(2)访谈法

针对一线教师、高职院校各部门负责人、相关教育专家进行访谈,深入了解目前高职院校通识类体育课程的教学现状。

(3)问卷调查法

笔者主要针对江苏省高职院校教师进行问卷调查。本研究的调查问卷主要包括:

①高职教师基本情况调查;②高职教师职业倦怠情况调查(MBI)量表;③一般自我效能感量表(GSES);④自测健康评定量表(SRHMS);⑤有关职业倦怠及教学方法的开放式问题。各量表具有较高的信度和效度。本次研究共发放问卷250份,有效回收问卷225份,有效回收率为90%。调查对象基本情况见表1。

表1 调查对象基本情况表

(4)数理统计法

笔者对搜集的资料数据运用统计软件SPSS17.0进行统计处理,采用均数检验、单因素方差分析、因子分析等统计方法对数据进行分析与研究。

(5)逻辑归纳法

根据已掌握的材料和数据,笔者运用比较、分析、综合等多种方法,描述高职教师职业倦怠的现状,分析原因,做出适当推论,对各种信息进行较为深入地探讨和论证。

二、结果与分析

1.不同学科性质高职教师职业倦怠情况总体比较分析

表2 不同学科性质高职教师职业倦怠情况分析表

从表2中可以看出,专业课教师与基础课教师在职业倦怠的情绪衰竭及去个性化两个维度上存在显著性差异。在去个性化维度上,专业课教师与基础课教师尽管存在显著性差异,但两者的均数均小于2,不存在倦怠情况,从而反应目前两种类型的教师对待学生及同事未完全冷漠,对工作没有完全敷衍了事,对待个人发展还抱有积极心态。

在情绪衰竭维度上,基础课教师的得分明显低于专业课教师,显示专业课教师倦怠的情况较为严重,这可能是因为基础课教师所担任的课程基本是通识类课程,教师的授课压力相对较小。但专业课教师所担任的课程大都为本专业的核心课程,专业课程教学质量的高低直接影响本专业学生专业水平的高低,在一定程度上反映着该专业的办学水平。所以,专业课教师相对于基础课教师压力偏大,情绪衰竭的情况较严重。

在低成就感维度上,尽管专业课教师与基础课教师不存在显著性差异,但两种类型课程的教师在得分上都大于2,说明目前高职教师比较倾向于消极地评价自己,并伴有工作能力体验和成就体验的下降,认为目前的工作不能发挥自己专长,出现消极现象。这一情况说明目前部分高职教师在日常工作生活中不能体会到作为教师的成就感。

2.不同学科性质不同职称高职教师职业倦怠情况比较分析

表3 不同学科性质不同职称高职教师职业倦怠情况分析表

从表3可以看出,在情绪衰竭维度上专业课教师在助教与副教授两个职称类别的得分明显高于基础课教师。同时通过单因素方差分析的两两比较发现,助教与副教授两个职称类别上,专业课与基础课教师存在显著性差异。本研究认为,目前能进入高职院校工作的人员基本是硕士以上学历,对自身充满希望,满怀着对职业的憧憬,希望自己能在工作中干出一番成就,尤其是年轻专业课教师更想在专业上干出成绩,但有时会事与愿违,从而导致其工作热情降低。

在副教授职称上,专业课与基础课教师存在显著性差异。本研究认为随着工作年限的增长,副教授职称的教师基本工作10年以上,甚至更长,因此在工作中逐渐缺乏热情,感到自己的感情处于疲劳状态。基础课教师在副教授层面上在情绪衰竭这一维度的得分接近2,基本不存在倦怠现象,这需要学者进一步研究、分析与探讨。

在情绪衰竭维度,尽管在讲师这一职称上专业课与基础课教师不存在显著性差异,但其得分都比较高。本研究认为这可能是由于目前职称评定制度的影响,讲师已经是中级职称,下一步要向高级职称进发,但目前的职称评审制度对教师的要求越来越高,使部分教师失去向高一级职称发展的信心,从而在工作时表现得没有热情,工作时感到疲乏。

在去个性化维度上,尽管在副教授这一职称上专业课教师与基础课教师存在显著性差异,但专业课及基础课教师的倦怠得分均较低,基本上不存在倦怠现象。

在低成就感这一维度上,专业课及基础课教师在三种职称类型上的倦怠得分均较高,都存在高度的倦怠情况。这在平时的主要表现为:教师比较消极地评价自己,教学过程伴有工作成就感体验的下降,认为工作不但不能发挥自己才能,而且是枯燥无味的繁琐事物。这一情况说明目前部分高职教师在日常工作生活中不能体会到作为教师的成就感。同时,在这一维度上,助教职称上的专业课教师和基础课教师存在显著性差异。

3.不同学科性质不同年龄阶段高职教师职业倦怠情况分析

表4 不同学科性质不同年龄阶段高职教师职业倦怠情况分析表

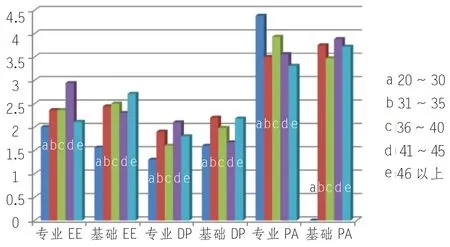

不同学科性质不同年龄阶段高职教师职业倦怠情况图

通过表4及上图可以看出,高职教师在情绪衰竭这一维度上,基础课教师随年龄增长倦怠指数随着提高,除20~30岁年龄段外,其他各年龄段的教师倦怠得分均大于2分,都呈现高度倦怠的现状。专业课教师在情绪衰竭这一维度上倦怠指数在41~45岁年龄段达到最高,46岁以上年龄段其倦怠指数下降较多。

在去个性化这一维度上,专业课及基础课教师其变化曲线呈现不规则状态,有随着年龄的增长其指数相应提高,但也有随着年龄的增长其指数有所下降,但两类教师在这一维度的倦怠得分总体上处于较低状态,均分小于2。

在低成就感这一维度上,基础课教师和专业课教师的倦怠指数曲线都呈现山峰形状。专业课教师在36~40岁年龄段呈现高峰,基础课教师在41~45岁年龄段呈现高峰。两种不同课程性质的教师在这一维度上都表现出较高职业倦怠情况。

本研究认为,目前能在高职院校任教的教师基本具有硕士以上学位。20~30岁这一年龄段的教师刚从学校毕业进入工作状态,他们正处于工作的适应期,对工作抱有一定的热情。因此,他们在情绪衰竭及去个性化两个维度上平均得分较低,基本不存在倦怠情况。但这一年龄段的教师在低成就感维度上得分相对处于一个较高的状态。本研究认为可能是因为现实与其自身理想之间的差距,导致这个年龄段的教师在这一维度上得分较高。

本研究认为在31~45岁年龄段的教师在情绪衰竭及低成就感两个维度上处于较高的倦怠状态,这是由于他们在工作中已经是教学一线的骨干老师,在生活中也是家中的顶梁柱,正承受着学校和家庭的双重压力。他们在情绪衰竭维度上呈现较高的倦怠状态,教学中初为人师的新鲜感、热情度随着工作年限的增长日趋减少,从而表现出在低成就感这一维度上得分较高。本研究认为这个年龄段的教师从职称上来讲,正从中级向高级职称转化。

目前,国内的职称制度使他们承受着较大的压力,使这些教龄段的教师容易在工作中体验到疲惫与艰辛,情绪衰竭程度及低成就感程度明显高于其他教龄段的教师。

三、结论

1.专业课教师与基础课教师在情绪衰竭及去个性化两个维度上存在显著性差异。

2.不同职称上,专业课教师与基础课教师中助教及副教授职称在情绪衰竭维度上存在显著性差异,在低成就感维度上助教职称的两种类型教师存在显著性差异。

3.在不同的年龄阶段,专业课教师与基础课教师在职业倦怠三个维度的得分呈现峰形状,在一定阶段内随着年龄的增长倦怠程度相应增加,随后又有所下降。

[1]张 娟.青年教师职业倦怠的成因分析[J].青年教师,2006

[2]陈 军.新升格高专教师职业倦怠问题与对策[J].职教论坛,2009

[3]李纯丽,杨丽丽.职业院校教师职业倦怠的调查研究与干预[J].长春工业大学学报(高教研究版),2008

[4]王晓春,甘怡群.国外关于工作倦怠研究的现状述评[J].心理科学进展,2003

(本文系江苏省教育科学“十二五”规划课题“江苏高职院校教师职业倦怠现状及应对策略研究”,课题编号:C-c/2013/03/027)

ISSN2095-6711/Z01-2016-11-0269

吴春成(1978—),男,学士,副教授,江苏工程职业技术学院体育与军事教学部,研究方向:学校体育