改革开放后地球科学专业大学生职业分布—以南京大学为例

2016-12-01刘慧

刘 慧

南京大学 地球科学与工程学院,江苏 南京 210023

调查研究

改革开放后地球科学专业大学生职业分布—以南京大学为例

刘 慧

南京大学 地球科学与工程学院,江苏 南京 210023

本文通过对改革开放后南京大学地球科学与工程学院本科毕业生的去向数据进行整理和统计,分析30年期间地学专业毕业生的就业单位分布和趋势变化,反观该专业领域的就业形势,为大学生职业规划教育指导工作提供参考和借鉴。

地球科学;大学生;就业

earth science; college students; employment

建国以来,我国的大学生就业政策随着国情在不断发展和变化。从建国初期到20世纪80年代,高等教育在计划经济体制下体现出高度集中的计划管理模式,招生环节按照国家指令性计划分配,就业环节则是由国家统一进行分配,用人单位照单全收。这种“统包统分”的就业政策在建国初期的社会主义全面建设时期,对人才需求的地区平衡具有积极的意义,在国家建设中发挥了重要的历史作用。

20世纪80年代以来,随着改革开放的不断深入,市场经济逐步成为社会主导机制,“市场”成为无形的手,对社会、经济进行调控,“统包统分”的就业政策显然与市场经济体制不协调。为了发挥学生和用人单位的主动积极性, 国家于1985 年5月27日颁布的《中共中央关于教育体制改革的决定》明确指出,“对于国家招生计划内的学生,其毕业分配,实行在国家计划指导下,由本人选报志愿、学校推荐、用人单位择优录用的制度。”这标志着大学毕业生就业从“统招统分”向“双向选择”的过渡和转变。“双向选择”毕业生就业政策适应市场经济发展的需要,对人力资源进行合理的配置,对于发挥和调动高校在办学方面,用人单位在选才方面,大学生在自身发展等方面的自主权都是积极有益的,是促进高校、用人单位和大学生三方共赢的就业政策举措。

本文将以南京大学地球科学与工程学院本科毕业生去向数据分析为基础,重点分析改革开放后的30年期间毕业生的就业去向,反观地球科学领域的就业形势,反思该领域的职业规划教育指导工作。

一、数据采集概况

以南京大学地球科学与工程学院1978级至2004级共19个年级的本科毕业生为研究对象,对其就业单位属性进行统计分析,主要分析在本专业领域就业率和本专业领域就业单位的具体分布状况。数据采集在每一年级校友帮助下进行,部分年级因为数据不完整未列入统计,2005年后入校的学生部分尚在读研读博阶段,职业尚不确定,未作统计,最终列入统计的19个年级其统计信息完整性均在90%以上。从毕业离校到本次数据采

集期间,有部分校友有工作变动和调整,以当前工作岗位作为统计项。

对于在地球科学领域就业的单位进行了以下分类:(1)高校及科研院所。包括高校、中科院系统各研究所、企事业单位研究所。(2)政府机关及事业单位。包括国土资源局、地震局、水利局、交通局(厅)等政府机关,监察、检测类的行政类事业单位,勘察院、设计院等经营类事业单位。(3)企业。包括中石油、中石化等央企、国企、三资企业、私企等。(4)港澳台及海外。

二、地球科学专业领域就业分布总体情况

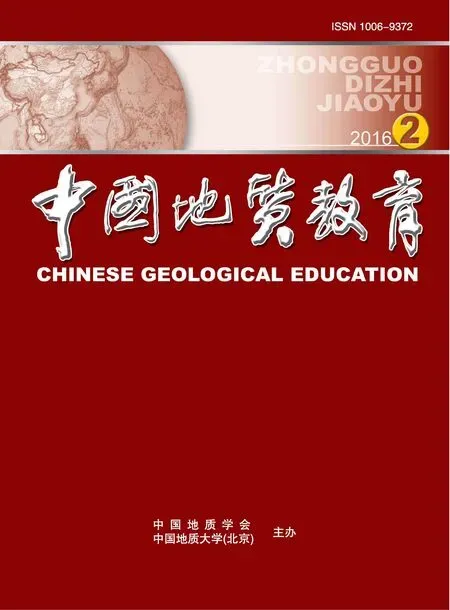

19个年级本科生目前所在岗位属于地球科学专业领域的比例均在40%以上(如图1),最高时达到70%。20世纪80年代初期在本专业就业领域人数开始逐年下降,到90年代初期达到低谷,而在2005年(2002级学生)后毕业的学生在本专业就业率又开始抬升,数据统计的结果与地球科学的行业发展态势基本吻合。自20世纪80年代开始,相比较于建国初期,地球科学专业的优势在逐步下降,而专业的艰苦性使得该专业的社会认可度逐步降低;同时,随着国家就业政策的不断调整,大学生在选择专业和就业环节的自由度越来越大,地球科学专业的招生人数和在本专业领域就业的人数都在逐年下降。到20世纪90年代,市场经济的调节机制发挥作用,招生人数不断减少,就业选择面越来越宽,在本专业领域就业人数逐步减少,一些毕业生在刚毕业时选择了地学领域就业,但在20世纪90年代的市场经济大潮中选择创业和经商。

图1 地球科学专业领域就业率

三、科研人员分布情况

地球科学是一门研究地球与人类生存可持续发展为主要内容的学科,其学科的基础性和应用性并存,基础科学是应用学科的源头之水,应用学科是基础学科的动力源泉。从地球科学的学科发展角度看,科研人才是学科紧缺的精英人才的重要组成部分;从国家科技强国战略规划角度考虑,科研领军和高端人才是战略关键。要实现维护人类生存的可持续发展的学科目标,地球科学专业必须加强科研人力资源的储备。

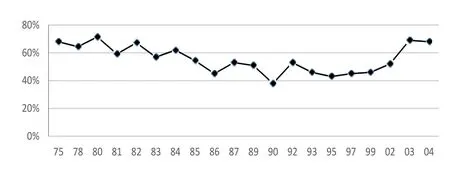

南京大学地球科学与工程学院是综合性、研究型大学地球科学学科的代表之一,高素质、宽基础、创新型人才一直是学院人才培养的主要和重要目标。从近30年毕业生就业去向来看,到高校及科研机构的毕业生比例相对较高,但总体呈下降趋势,在近年更是达到低谷(如图2),反映了地球科学领域科研工作的吸引力在近年有所降低。

图2 高校及科研院所就业人数比例

这一现象应该并非是地球科学学科领域的特殊现象,笔者常年从事高考志愿填报咨询工作,从中可以看出,对于未来是否从事科研工作,一方面家长认为从事科研工作太过辛苦,不愿意让孩子从事相关的工作;另一方面,我国目前的高考制度造成大学生在中学阶段要承受超负荷的学习压力,学生对于学习本身缺乏兴趣和主动性,创新意识和能力薄弱,对科研缺乏兴趣,在就业时更愿意选择所谓“轻松”的岗位。

从科研领域就业的分布情况看,在中科院科研院所的比例一直较低,这与近年科学院系统对综合型院校的急迫人才需求现状相符。综合性、研究型大学的学生由于高考分数高,考取的大学基本属于名校,因此对于职业发展有着更高的期望,而科研院所在社会公众印象中影响力相对较弱,很多大学与科研院所之间有频繁的科研学术交流,但在学生培养和管理层面缺乏必要的沟通和交流,学生对专业领域的科研院所知之甚少,这应该是科研院所选择度不高的内在原因之一。在高校就业的比例在此系列中处于最高,相对而言,大学老师属于稳定而又体面的职业,具有较高的社会认同性(图3)。

图3 高校及科研院所就业分布

四、政府机关及事业单位分布情况

地球科学专业对应的政府机关和事业单位有国土资源、地震、水利、电力、环保、交通、规划、勘察等相关部门,本研究将国土资源厅(局)、地震局、水利厅(局)等行政部门为视为政府机关;监察、监理、监测相关的部门视为行政类事业单位,如环境监测部门、土地管理部门等;将勘察、设计部门视为经营类事业单位。

经过数据分析可以看出政府和事业单位在本行业就业领域中的比例相对较为稳定,仅在20世纪90年代后期的几届中出现较小的比例(图4)。政府和事业单位一直是地球科学领域就业的主要去向,但是随着其中的经营类事业单位面临“企业化”改制,大学生对于这一领域单位的选择意向会受到一定的影响。目前事业单位之所以得到大学生的青睐是因为其稳定的职业特点,选择到事业单位的学生,其职业价值观一般是寻求稳定的工作,一旦这些单位“企业化”管理,不明其里的毕业生可能会斟酌或者不选择。即将公益性的地质勘探队伍和商业经营性的地勘企业分开管理,依据各自的发展要求,采取不同的管理模式。地勘部门的中心工作是地质找矿,是高投入、高风险的工作,在计划经济时代是国家重点建设的部门,为国家建设作出过巨大贡献。当前,社会发展在资源、环境、灾害等方面对地质工作都提出了更高的要求,而地勘部门正面临着队伍庞杂、人均资源少、产业竞争激烈、高层次人才匮乏等发展瓶颈,可以说,企业化是地勘单位提升市场竞争力、提高管理效能的必由之路。

解读地勘部门企业化背景可以看出,改制后的地勘部门,对于地勘方面专业的技术人员和管理人员,都更迫切地需要基础扎实、综合素质高的人才,这对于高校的职业规划教育启示在于,地球科学学科领域的人才,不仅需要具备扎实的地学基本知识和实践能力,也需要在管理方面有所积累,综合性人才将是资源行业在今后相当长一段时间内的重要人才需求;另一方面,“市场指挥棒”给高校办学的启示在于要加强资源和经济学交叉学科的教学、科研和实践工作,着力培养兼具资源、经济和管理背景的地学综合人才。

五、企业就业分布状况

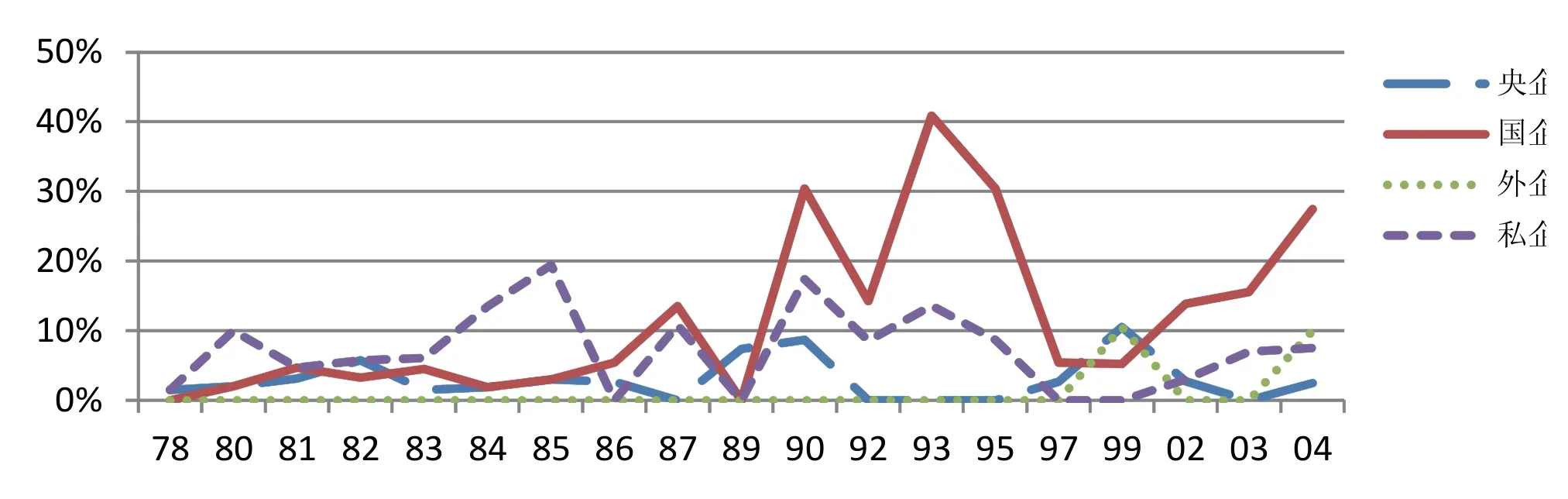

地球科学领域的企业包括中石油、中石化、中海油、核电部门、矿业公司,以及斯伦贝谢、壳牌、力拓、雪佛龙等外资石油、矿业公司。从总人数分布情况看,在企业就业的人数占本专业领域就业人数的比例呈上升趋势,这反映出在市场经济的推动下,地球科学领域的就业面不断拓宽,市场需求类别不断丰富和增加(图5)。

图4 政府机关事业单位就业人数比例

地勘单位“企业化”改制,其中心思想是从管理效能的角度出发,将地勘单位内部“公益性地质”和“商业性地质”两部分工作分开运行,

图5 企业就业分布

从企业类就业去向的数据分析可以看出,在私企就业情况基本都在20%以内,央企就业人数都小于10%,这两类企业就业人数波动不大;在国企就业人数比例在20世纪90年代有较强的波动,增幅较大;央企、国企、私企、外企领域就业的人数比例数据形态没有明显的规律,总体而言,在央企和国企就业的人数较多,到外企就业的人数在近几年有所增加。

六、数据分析启示

对30年间地球科学专业毕业生去向的数据分析表明,在该专业领域就业的大学生中,政府机构和事业单位一直是地球科学领域的主要就业去向,30年间从事科研岗位的比例呈总体下降趋势,到各类企业就业的人数呈总体上升态势。此外,这三类去向中所涉及的就业单位门类在30年间呈现明显的增长态势,这可以客观反映出该专业在改革开放后随着经济社会的发展而发生的研究内涵、就业领域方面的巨大变化,有助于帮助大学生认识专业发展的脉络和趋势,提升专业的社会认可度,展示现代地球科学学科的真实面貌。

从职业规划的角度看,职业世界探索与就业质量之间存在较为密切的关系,职业世界探索程度高的学生群体,其就业领域的分布相对较为多样化和均衡分布;而如果在必要的时段缺乏相应的职业世界探索,学生对就业去向没有一定的了解,就无法进行与其自身的兴趣、技能、价值观进行链接和匹配的职业选择,往往容易出现就业扎堆或就业困难的局面,这种状况对于个人而言最缺乏合理科学的职业规划,对行业而言,对人才的可持续发展也存在不利影响。

国内的大学生在进入大学前所能够获得的社会实践机会良莠不齐,但总体而言是偏少,绝大多数学生因为社会接触机会少而严重缺乏对于职业世界的认识。目前职业生涯规划的理论和知识系统都是建立在“人—职”匹配的基础上,先决条件是学生要对于自己和职业世界有充分的了解和探索,是建立在较多的社会实践和社会认识基础上的职业选择和决策过程,这对于国内社会实践普遍缺乏的大学生而言存在一定的难度。同时,国内的用人单位在实习岗位的开放方面也尚未达到国外的程度,大学生能够获得的实习机会非常有限,这对于大学生进行有效的职业世界探索非常不利。面对当前的形势,高校的职业指导工作需要在职业世界探索方面为学生提供必要的、有效的信息,帮助学生举一反三,快速、高效地进行职业世界的探索。对于社会认可度不高的专业,这样的信息更显得尤为重要。

[1] 夏星.大学生就业市场优化研究[D].武汉:武汉理工大学,2009.

[2] 余际从,王果胜,汪安佑.未来10~15年我国地质科技人才培养研究[M].北京:地质出版社,2008.

[3] 赖绍聪,何翔,华洪.地球科学高等教育改革与发展的若干建议[J].中国地质教育,2009(4):35-40.

G642

A

1006-9372(2016)02-0095-04

2015-09-15。

刘 慧,女,讲师,主要从事学生管理及就业指导工作。

投稿网址: www.chinageoeducation.net.cn 联系邮箱:bjb3162@cugb.edu.cn

刘慧.改革开放后地球科学专业大学生职业分布—以南京大学为例[J].中国地质教育,2016,25(2):95-98.

Title: Occupation Distribution of the Graduate of the Earth Science after the Reform and Opening-up—Taking Nanjing University as an Example

Author(s): LIU Hui