叶风:岭南眼光看中国

2016-12-01吴星铎张祚祺

文/吴星铎 张祚祺

叶风:岭南眼光看中国

文/吴星铎 张祚祺

《岭南眼光》主页页面

近来,一个名为《岭南眼光》(South China Insight)的网络新媒体平台在俄罗斯受到越来越多的关注。凭借其客观中立的态度和细致亲民的风格,《岭南眼光》在短时间内迅速发展成为俄罗斯报道中国新闻方面访问量最大、影响力最广的私营媒体之一。

“我们的目标是加强中俄的沟通交流与合作。读者尊重我们客观友好的方式,但最重要的是——我们报道清晰的信息。我们不仅谈论发生了什么事情,还谈论这件事之前发生了什么和之后会发生什么,我们试图了解原因,摧毁中国的负面刻板印象,并尽可能多地谈论关于中国的事实。”《岭南眼光》创始人尼古拉·瓦维罗夫(Nickolay Vavilov)向我们介绍说。尼古拉更喜欢我们称呼他的中文名——叶风。

叶风的中文名字取自于他母亲的姓氏——“叶风蒂”,而且“叶风蒂”在俄文中的发音还与智者“阿凡提”相同,在突厥语言中有“老师、导师”之意。在广州的一家咖啡厅里,黄棕色头发的叶风喝着咖啡,用一口非常流利标准的中文接受了笔者的采访。

《岭南眼光》,介绍真实的中国

“刚开始的时候,工作量特别大,寻找新闻、翻译中文和英文的资料、分析、编辑、发布和配图全部都是我一个人完成,有时我甚至觉得自己就像一个工厂。多的时候一天一个人报道十几条新闻。”回顾创办《岭南眼光》一路走来的艰辛,叶风感慨良多。

两年来,《岭南眼光》已经发布了1200多篇新闻与文章,涵盖了政治、经济、文化、贸易、旅游、艺术和生活等方方面面的内容。从身边的日常故事到后来做出了能被俄罗斯国家商务部联合会转载的有深度的专业报道。

谈到创办《岭南眼光》的动机以及它的使命的时候,叶风认为,在俄罗斯,报道中国新闻的媒体主要分两类,其中占主要地位的是俄罗斯官方媒体。他们报道的焦点主要在中俄两国的政治外交上面,经济生活文化方面比较少提及。报道的内容比较侧重报道事件乐观的好的方面,喜欢直接引用中国的官方新闻,没有尝试去分析和解释它们。俄罗斯人并不能捕捉到正在发生的事件本质。

“于是很多俄罗斯人会不自觉地把中国类比成苏联的情况,凭个人感觉和经验来看待中国,这也导致中国在很多俄罗斯人心中的形象比较刻板保守。”叶风说。

另外一类是公共和私营媒体。这些媒体会报道更多民众普遍关心的经济生活方面的新闻,很好地弥补了官方媒体在这方面的空白。但这些媒体也有比较明显的缺陷:在报道时,有些消息他们事先没有查阅资料不经核实就直接发布。他们主要报道一些娱乐性的新闻。

叶风介绍说:“我曾经看过一条新闻说,在中国,有一些人买汽车付款时都是用硬币来支付的,他们一次要支付成吨的硬币。”就像中国相声里经常调侃说老外怎么样一般,开一些无足轻重的玩笑。“主要原因还是他们对中国了解得较少”,一些记者受“中国威胁论”影响比较深,写文章时主观意识比较强,容易把消息夸张化。

“为了克服这样的刻板印象,我们必须在俄罗斯更多地报道中国取得的成就。官方媒体在这方面的工作尤为艰难,他们一字一句都要慎重选择。在这方面,最有效的就是公共和私营媒体。《岭南眼光》就是这样的媒体。”叶风说。

“我从小就想当一个中国专家”

叶风是个历史迷,高中时期就对中国这个古老的东方国家产生了深深的好奇。

当时的历史老师发现他对中国历史感兴趣后,便带着他一起研究中国历史,特别是对清朝时期中国与沙皇俄国的关系研究。因为这个契机,他开始跟老师学习如何分析资料,尝试写了不少文章,还积极参加各种与中国有关的科学报告会之类的活动。这段经历对叶风有着很深的影响,提起这位老师时,叶风赞叹说:“我的老师是一个非常出色的像天才一样的人。”

叶风这股对中国的研究热情一直持续到了大学。为了能更了解中国,叶风在圣彼得堡国立大学求学时选择了中国语言与文学专业,开始正式学习中文。大学期间,他最喜欢做的事情就是看中国新闻,并试着把它翻译成俄文。

“那时候在俄罗斯经常能看到很多新闻都在报道中国经济飞速发展的消息,我坚信中国在未来一定会有非常大的成就,我从小就想当一个中国专家。”

2006年,凭借着孜孜不倦的努力和优异的成绩,叶风得到了一个到安徽大学进行一年交换学习的机会。这是他第一次来中国,也正是这一次充满了文化冲击的旅程让叶风跟中国真正结下了密不可分的缘分。

在从北京去往安徽合肥的飞机上,已经学了3年中文的他忍不住试着用中文跟坐在旁边的中国人打招呼。出乎他的意料,这位中国商人对他的搭讪显得非常高兴,在下飞机之后还热情地坚持让朋友开车把他这个“国际友人”护送到了安徽大学。

“中国人都非常热情,喜欢认识外国的朋友。”这成为了他对中国的第一印象。

也是同一天,在大学的饭堂里,初来乍到的叶风向售饭的阿伯问路:“请问那个地方在哪儿?”得到的回应却是对方迷茫的眼神。在艰难地尝试了各种肢体语言仍沟通未果时,突然间随口而出的一句“请问那个地方在哪里”意外地让他得到了答案。“按照方言地图我以为安徽话也属于北京话的范围,实际上却不是,他们说的是他们自己的方言。你跟他说‘在哪儿?’他是听不懂的,要说‘在哪里’。”

哭笑不得之余,他开始反思自己一直以来学习的中文。“那个瞬间我突然意识到原来中国的每个省份都是不一样的。”

大学毕业之后,叶风毅然决定再次回到中国。8年的时间里,他游历过中国的许多地方,在安徽、广东、福建、浙江和北京等地都小住过一段时间。中国不同的地方在方言、文化、历史和美食等方面都各有特点,给叶风带来了非常大的冲击。“我开始明白:中国并不意味着一个北京。”

也是这几年的经历,让叶风深刻地体会到中国是一个文化大国。他说在俄罗斯,对于中国,人们只知道北京和上海,和中国的联系也仅仅建立在中国东北,中国南部等地区的经济发展鲜为人知。于是,他在俄罗斯的社交网络上开了一个博客,用来分享他跟他的朋友们在中国生活发生的一些事情,顺带着科普一些中国小常识。当这个博客的用户关注量破万时,带着一种促进中俄互相理解的使命感,叶风成立了一个全新的网络新闻媒体——《岭南眼光》(俄语名字是《中国南方》)。

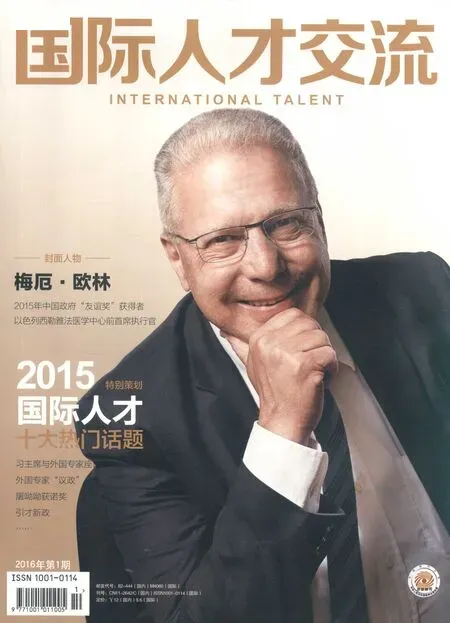

叶风(尼古拉·瓦维罗夫)近照

“一带一路”带来的机会

谈到当下的中国,叶风认为,中国已经开始进入一个“新常态”。“中国正在实现复兴的道路上努力前行,这当中困难重重。而且它还有13亿的人口,这几乎相当于13个英国,难度难免也就更大些。不过习主席早年在中国很多个地区的基层都工作过,他能明白老百姓的需要和想法,也有比较丰富的改革开放的经历。困难总是与机遇相伴。”叶风说。

叶风非常关注“一带一路”,接下来《岭南眼光》会尽可能报道更多与“一带一路”有关的新闻。之前他刚采访了车里雅宾斯克的州长,因为车里雅宾斯克地处乌拉尔,离“丝绸之路”非常近。他们刚刚开通了“新丝绸之路”俄罗斯——中国的第一个项目,但是遗憾的是很少有媒体注意到这件事。

“一带一路”能给中俄两国带来巨大的商机。“特别是对俄罗斯来说,如果希望和中国的合作能有效果,那么就一定需要去了解对方。”叶风借用了一个形象的比喻,“这就像买卖中,卖家想要卖给你一个全新的商品,但是不给你看,也不告诉你这是什么东西,你买不买?答案很明显。投资商不会去投资他们不了解的地方。”

俄罗斯人想发展,想吸引中国的投资,却不熟悉中国的法律环境,不知道如何吸引外商。中国商人想投资生产,但却可能因为对俄罗斯的不了解而错失了宝贵的机会。

“我们注意到了俄罗斯媒体和中国媒体的不足之处,并设法把关于中国最好的资源引入俄罗斯。”叶风说。

“不夸大也不轻视,我们只报道客观存在的事实。我们希望能通过新闻让政府的官员们及时发现贸易合作中出现的问题。会阅读新闻的不只是商人,政府官员们也会通过新闻来了解其他国家的情况。‘一带一路’欧亚沿线的很多国家像吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦的领导人都会说俄语,所以也能看我们网站的新闻。”

叶风说,接下来“一带一路”的贸易合作双方将更多的是地区对地区的点对点单独合作,而不是通过政府官方的沟通。《岭南眼光》希望能及时地为贸易双方提供各自所需要的经济信息,促进他们的相互理解,尽可能减少因为信息不对称带来的不必要的损失。

“我是三成中国人”

《岭南眼光》的记者团总部设在广州、深圳和香港。在过去的5年里,叶风只回过俄罗斯3次,每次都不超过两个星期。他开玩笑地说自己现在已经变成了“三成中国人”。如今的叶风,不仅说着比较地道的中文,思维方式、做事方式,也慢慢变得和中国人相近。

叶风对中国书法格外情有独钟。他觉得每个中国汉字背后都藏着许多故事,简单的横竖撇捺里蕴含着别致的美。每一次的挥毫泼墨都能给他带来心灵的平静。

叶风说,中国是一个文化大国。中国有很多名胜古迹,还有茶艺、书法和国画等众多的传统文化。“你讲哪种语言,你的思想就是哪种思想。只要中国人一日还讲中文,那么中国的思想就不会消失。外国的文化又怎么会影响你们呢?中国要有大国意识,让周围的国家都来学习你们的文化,学习你们的语言,学你们下围棋、打麻将、打太极拳。”(苏莉(Anastasia Sukhoretskaya)对本文亦有贡献)