闽台高职高专学生学习行为调查

2016-11-30周昀林晨王里

周昀+林晨+王里

【摘要】两岸高校加强合作的背景下,高职高专联合培养机制也逐步加深,但基于双方办学方式和教学内容的不同,学生接受教育的情况也有所区别。学生的学习行为是一个系统的过程,研究学生学习行为,以此为立足点以发掘令双方相互融合的教学方式。本文将从两岸高职高专学生的学习动机、学习兴趣、认知方式、专业认同、学习倦怠对大学生的影响等多方面,通过科学的调查研究方法,对大学生的学习行为进行分析,构建学生在闽台教育背景下的学习行为和心理特点模型。

【关键词】高职高专 大学生 学习行为

【中图分类号】G645 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)08-0218-02

当前两岸关系和平发展,各领域交流合作日益热络,高校合作办学的时机也趋于成熟。两岸间的高校合作办学与教育交流相比,内地高职高专起步晚,发展较为滞后。不过历经多年的探索,仍取得了一定的成就。目前大多数的研究仅仅在于对于办学模式的探讨与意义的分析,对于真正参与到两岸办学的最大主体——学生的行为研究却没有系统的研究。

本文通过研究闽台高职高专学生的学习行为模式和心理特点,有针对性的对人才培养模式提出建设性的意见,对于构建有效的人才培养模式具有实质性的作用。

一、对象与方法

1.研究对象

向本校及台湾嘉南药理科技大学大一大二年级在校学生各发放问卷250份,总共发放500份。本校回收237份,回收率为94.8%,有效问卷221份,有效率93.2%。其中男生73名,占33%;女生148名,占67%。嘉南药理科技大学回收226份,回收率为90.4%,有效问卷220份,有效率97.3%。其中男生104名,占47.3%;女生116名,占52.7%。

2.调查内容和方法

(1)研究对象

本次问卷调查采用结构式进行。问卷以封闭式题目为主,问卷的主体采用李克特量表形式。问卷主要内容以大学生的学习动机、学习兴趣、认知方式、专业认同、学习倦怠对大学生的影响等多方面为出发点设计问题。

(2)调查与统计方法

回收问卷的数据录入后进行了严格的数据检查,防止因数据录入带来的误差。另外,针对数据中的变量、取值之间的逻辑关系对其中不合理的样本进行了核对和删除。使用PASW Statistics 18.0软件进行单因素方差分析。

二、调查结果分析

1.学习动机分析

两校不同年级的P值分别为0.756和0.767,均>α=0.05,说明两校不同年级学生的学习动机表现上并无明显的差异。学习动机是推动学生进行学习活动的内在原因,是激励、指引学生学习的动力。学习动机分为内在学习需求、外在诱因、个人认知以及精神因素等等[1]。在大一、大二的学习动机差异性分析中,以均值的差异可以看出台湾学生在学习动机的表现上优于大陆学生。但是这种趋势有逐渐缩小的趋势,这在一定程度上表明了随着教育程度的加深,大陆学生学习动机趋向于积极的表现形式。在进入大学后两岸学生的学习需求都有一定程度的松懈。台湾学生选择专业更倾向自我喜好,大陆学生则较多受到家长意见、择业需求的影响,学习动力不如台湾学生。但随着学习进度,在学生们接触到专业课程后,两岸学生的学习积极性都有所提高。

2.学习兴趣分析

由上表可知,两学年P值均远<0.05,说明学生对学习的兴趣存在显著差异。学生对学习的兴趣存在明显的分歧,部分学生学习兴趣不够浓厚。从均值可以看出台湾学生的学习兴趣较大陆学生高。影响学生的学习兴趣的因素有社会、学校、家庭及自身因素等[2]。社会对知识的推崇与否以及就业情况在大环境层面影响着学生的学习兴趣,学校的教育模式和课程设置也左右着学生的学习热情,父母对学生的教育方式以及父母自身的受教育程度在很大程度上对学生的学习情绪有影响,最重要的是学生本身对学习的认知能力,这直接影响了学习兴趣。台湾学生在社会良好的崇尚知识氛围中成长,同时台湾学校更多吸收西方优秀教育模式,在一定程度上对学习知识有比大陆学生更积极的觉悟。但就家庭因素和个人态度方面却和大陆学生具备相同的情况,由于家庭知识水平参差不齐以及从小养成的学习习惯差异,两岸学生的学习兴趣均出现了因人而异的状况。

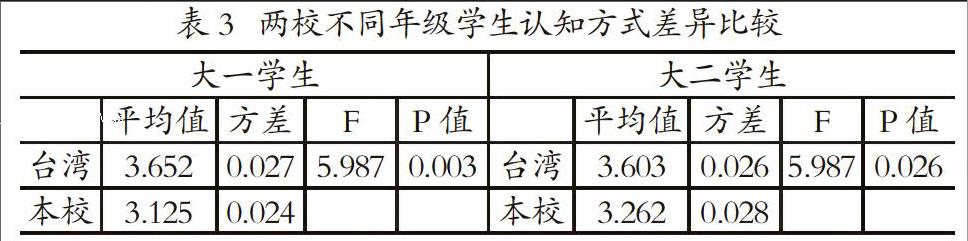

3.认知方式分析

由上表可知,两学年P值均<0.05,说明学生的认知方式存在显著差异。认知方式是指个体在认知过程中所表现出来的一贯的行为模式[3],表现为一个人习惯于采取什么方式对外界事物进行认知,表现为学生对信息加工方式的某种偏爱,主要影响学生的学习方式[4]。在学习上,学生获取知识的方式、对新知识的处理方法以及解决问题的手段等都是学生认知方式的表现。认知方式受到教师教学经验、所学科目、个人经历及家庭社会背景等影响[5]。因诸多不同,两岸学生在学习目的方面有更多差异。大陆学生倾向于学习职业相关的知识,而台湾学生对于个人素质方面的学习也多有涉猎,课程安排中选修课占据相当部分,相对的,大陆高职高专对学生综合素质方面的课程安排较少。教师教学方法方面,台湾高职高专注重培养学生实操技能,教学手段多样,更易激发学生自主学习的能力。大陆高职高专在教学手段方面较单一。

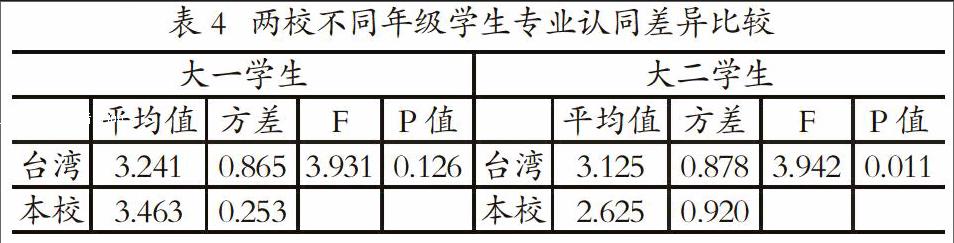

4.专业认同分析

由上表可见,大一学生的P值>0.05而大二学生的P值<0.05,说明两校大一学生的专业认同无明显差异,他们填报专业时是以自己意愿为主,希望将来从事与专业相关的工作,认同自己的专业设置和专业前景。大二学生的专业认同却存在显著差异,其中大陆的大二学生对课程设置和专业前景满意度明显低于台湾学生。两个年级的学生对选择的专业认同率都较高,但大一的课程都是基础课程,所以学生对课程设置较容易适应,大二学生已经开始考虑就业问题,所以对课程设置和专业前景的要求出现分歧。台湾学校的专业课设置合理性较大陆学校高,对学生的职业辅导也更加到位。并且台湾高职高专专业设置是以行业需求为导向的,每年进行紧随行业需求进行变更,其灵活性和社会适应能力也较大陆高职高专优越。这就使得高年级的台湾学生对今后的就职前景比大陆学生更加明晰,促进他们的专业认同感。endprint

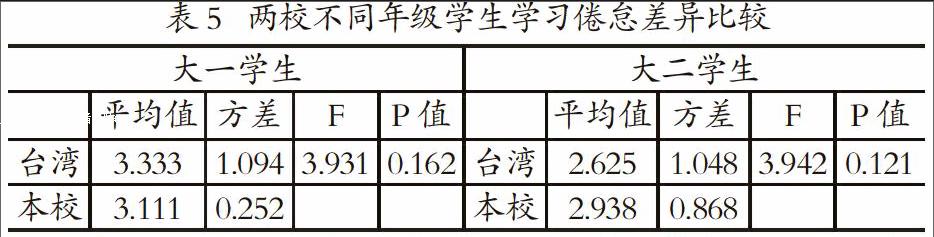

5.学习倦怠分析

由上表可知,两学年P值均>0.05,说明学生的学习倦怠情况无显著差异。学习倦怠指学生因压力产生了精力消耗,对学业的热情消失,对其他人产生疏离感等负面情绪的现象[6]。两校学生在学期后期都对课程的兴趣程度有所下降,但对社团活动都有一定的兴趣。学习情绪方面,两岸学生在学习过程中都存在过不良情绪,例如烦躁、不满等。学习倦怠的原因主要源于超负荷的学业,同时缺乏足够的激励机制[7]。这些问题在学期开始时表现不甚明显,经过一段时间的学习后部分学生会出现注意力疲软的现象。台湾学校对学生的心理辅导更加重视,有助于学生倦怠期的心理疏导。大陆学校对学习倦怠的重视程度不足。

6.学生学习行为差异总体分析

从各个模块的分析上来看,两岸学生的学习动机和学习倦怠对学生学习行为的影响不存在显著性差异,在认知方式和学习兴趣方面学生学习行为有显著性差异,而专业认同方面,不同年级的学生的学习行为具有不同差异性。

根据每一届参与闽台交流项目的学生汇报,在台湾高职院校交换期间能够激发他们求学的积极性,但两岸学习模式的差异性需要一个缓慢的适应过程。所以虽然两岸交流合作办学已经过数年,然而两岸不同的教育模式的接轨目前尚不完善。由于两岸的教育模式存在着较大的区别,福建的教育模式主要是沿袭传统的应试教育,而台湾的教育模式是在借鉴西方的教育模式下形成的。闽台交流合作办学模式必须将这两种教育模式进行融合。就目前来说,距离实现两种模式的完全融合尚需更多努力。

三、调查结果讨论和思考

1.台湾职业教育背景

台湾高校自20世纪50年代就引进西方通识教育方式,学生的自由度较高,自主学习能力较强,创新思维方面也较强。其优点表现在(1)办学方向明确:台湾职业教育注重适应社会和产业发展的大方向,课程设置以培养社会需求人才为根本,在应用科学和实用技能方面加强教学内容。(2)课程设置灵活:台湾通识教育中学制安排灵活,促进学生升学需求;课程教材选择不统一,不局限学生的知识面;教师专兼结合,大力推进校企合作培养学生。(3)注重个人素质培养:除了专业技能外,学校也为学生提供拓展其他领域知识的平台,包括众多的社团活动促进学生的人际交往和适应社会能力。

2.大陆职业教育现状

相比台湾的职业教育情况,大陆的高职高专起步较晚,在早期并未受到如本科院校同等的重视程度,直到近年来才逐步借鉴海内外职业教育的优秀成果,但仍在很多方面存在问题。⑴教学体系尴尬:一部分高职院校延续着中专或者高中的教学模式,采取传统的课程设置和教学手段,已不能满足与现代社会接轨的职业教育背景。另一部分高职院校则直接照搬本科院校的教学体系,忽略了职业教育中注重实践能力的方面。⑵忽略学生素质培养:在为专业及就业服务的同时忽视了学生的人格和社会责任感培养,缺乏丰富的课外社团活动和实习机会。

3.建议与展望

目前诸多高职高专已经在积极改变,其中合作培养模式能使学生获得更多接触不同教学体系的机会,凭借地理优势,闽台高职高专合作培养模式是促进内地高职院校吸取经验提升自我的良好契机。师生双向交流,教学科研双向合作的驱动机制将以闽台高职高专作为先行试点,不断向全国辐射推广。未来闽台高职高专合作建设方向为:(1)明确合作项目:结合学校定位,着眼应用型人才培养质量,达到互利互惠的合作目标。(2)引进优质资源:引进台湾先进办学理念,开展双方联合制定人才培养方案,资源共享,教师互派学习,带动学校改革发展。(3)注重校企合作:邀请台资企业参与人才培养,结合台资企业技术领域和职业岗位要求制定人才培养方案,探索应用型人才培养新途径。(4)加强组织领导:加强项目管理,完善建设方案,落实项目资金,确保实现预期目标。

参考文献:

[1]范春林,张大均. 学习动机研究的特点、问题及走向[J]. 教育研究,2007,(7):71-77.

[2]涂阳军. 论学习兴趣的养成:对西方近二十年来学习兴趣研究的反思[J]. 江苏高教,2013,(1):38-40.

[3]李维著.学习心理学[M]. 四川人民出版社, 2000.

[4]贺雯.认知方式研究的进展[J]. 心理科学, 2001,24(5):631-632.

[5]吴越.大学生学习策略与场认知方式、学习风格、学习动机以及学业成就关系的研究[D]. 西安:陕西师范大学,2004:27.

[6]杨丽娴,连榕.学习倦怠的研究现状及展望[J]. 集美大学学报, 2005,6(2):54-58.

[7]Ana-Maria Cazan. Learning Motivation, Engagement and Burnout among University Students[J]. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015,187:413-417.endprint