基于反馈控制的旅游业人才培养模式研究

2016-11-30曹雨薇武邦涛上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

曹雨薇 武邦涛(上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200030)

基于反馈控制的旅游业人才培养模式研究

曹雨薇 武邦涛

(上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200030)

旅游业国际竞争的胜负最终取决于人才的数量与质量。培养高素质人才是我国提升旅游业核心竞争力的关键。本文基于旅游业人才需求特点与我国在培养模式方面存在的不足,以系统视角运用自动控制中的反馈原理,讨论在旅游业人才培养模式中加入正负反馈信号的重要性,构建基于反馈原理的旅游业人才培养模式,以期为旅游业人才培养提供新的思路和路径。

旅游产业;反馈控制;人才培养

1 引言

在全球经济发展趋势尚不明朗的形势下,作为世界朝阳产业的旅游业,备受各国的高度重视,相当多国家将旅游业视为支柱产业倾力打造,旅游业的国际竞争日趋激烈。面对国内外环境的变化,培养造就大量能够促进我国旅游产业创新发展的各类人才,对于不断提升游客满意度乃至提升国家影响力具有重要的现实意义。

所谓人才,是指具有一定的专业知识或专门技能,进行创造性劳动并对社会做出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者。旅游人才则是指从事旅游业的各类相关人才,尤其是指各级旅游管理部门和旅游企业中的各类管理人员、技术工人和服务人员。旅游业是一个综合性极强的行业整体,集吃、住、行、游、购、娱于一体,而且旅游业以顾客需求为导向,人力资本在组织机构运行和服务产品传递过程中起着重要作用。毋容置疑,在一定的自然资源与人文资源存量条件下,形成科学有效的旅游人才的培养模式,持续造就大批杰出人才是提升国家旅游业核心竞争力的关键。培养模式是人才素质要求和培养目标实施的综合过程和实践过程(那张军,1997);人才培养模式是指在一定的教育思想和教育理论指导下,为实现培养目标而采取的教育教学活动的组织样式和运行方式(杨杏芳,1998);人才培养模式,实际上就是人才的培养目标和培养规格以及实现这些培养目标的方法或手段(周远清,1998)。虽然以上学者对人才培养模式的概念的表述有所不同,但本质并无不同。就旅游人才培养模式的研究,也有学者涉及。Liu A等(2006)提出了“政策——行业——当地”的培养模式,以促进旅游业人力资本的发展。马勇(2005)认为,在21世纪信息时代的背景下,对旅游人才有了新的要求,旅游人才必须掌握必备的技术手段,并且应该善于利用信息创造价值。

显然,旅游人才对旅游业的创新能力和竞争力都是极为重要的,但学界对人才培养模式的研究成果并不多见。鉴此,本文聚焦于目前旅游人才培养模式存在的问题,从系统的角度出发,运用反馈原理,采集并响应正负反馈信息,构建基于反馈控制的旅游业人才培养模式,以期壮大我国的旅游人才队伍。

2 目前我国旅游业人才培养模式问题分析

为适应旅游业发展的人才需要,我国自上世纪70年代末开始开设旅游专科学校,培养翻译、导游和饭店、旅行社等方面的管理人才,初步形成了全国旅游人才培养体系。现有旅游人才培养主要有三个层次,包括旅游职业学校、旅游专科学校和具有旅游专业的综合性本科学校。其中旅游职业学校主要从初中毕业生中招生,而旅游专科学校和本科学校则主要从参加高考的考生中进行选拔。截至2013年底,我国旅游院校数达1832所(包括开设有旅游专业的院校),在校生人数为77.16万人。但相比旅游强国而言,我国旅游业的人才培养在数量和质量两个方面,仍存在不小差距。就数量而言,法国旅游业相关从业人员数量与总人口数量的比例是1:60,而我国的比例不到1:500。就质量而言,在法国普通的酒店服务人员需要有中专或者大专文凭;导游和一般的接待人员要拥有职业高考文凭;从事旅游相关行业的商务助理在高考后需要接受至少两年的职业教育;旅游相关行业管理层面的人员则需要具有本科文凭或者三年的职业本科文凭,如航空服务管理文凭、高尔夫球场管理文凭、生态旅游从业者资格等;旅游企业的经理一般都需要拥有由大学或与大学合作的相关机构颁发的硕士文凭,并且有5至10年的工作经验。我国的问题主要表现为:一是我国的研究生、本科生、专科生招生比例大致为1:10:148,与国际上公认的最佳比例1:10:15相差甚远。研究生数量短缺,而本科生培养规模不足,旅游人才结构不能很好地与旅游业的发展相适应。二是作为比例很大的高职高专生,由于培养模式存在问题,其质量上不能满足职业发展需求,尤其是综合素质和敬业精神方面亟待提升。三是旅游学科特色不突出,没有考虑到旅游相关专业的独特性,依然和其他专业的培养模式保持一致,不能很好地满足市场对旅游人才多元化的需求。例如旅游地产、旅游装备这些新的旅游业态亟需新的旅游专业人才,而在我国现有的旅游教育专业中很难找到支撑这些新业态发展的相关专业,满足不了旅游新形势的需要。

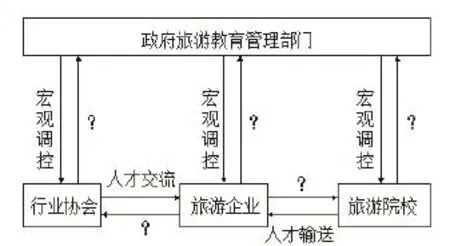

厘清我国旅游业人才培养的各相关主体关系是构建基于反馈控制的旅游业人才培养模式的第一步。政府旅游教育管理部门、旅游行业协会、旅游企业和旅游院校(专业)扮演着我国旅游业人才培养的主体角色,其相关关系和功能分析如下:一是政府旅游教育管理部门。其主要通过国家战略方式,宏观调控,运用政策法律手段,经济手段,辅之以行政手段等干预和调控旅游业人才培养情况,进一步完善人才管理机制和人才认证体系。二是相关旅游行业协会。其以服务旅游企业为根本宗旨,在促进旅游业人才培养规范形成和人才交流使用方面发挥桥梁纽带作用。三是旅游企业。旅游企业既是旅游人才发挥作用的主战场,又是人才培养实习的基地,尤其是采集人才使用情况和市场需求等反馈信息的主要来源。四是旅游院校(专业)。其作为培养人才、输送人才、分享科研成果的平台,是旅游业人才成长的摇篮,更是采集人才职业发展规划信息的源泉。事实上,国家有关旅游人才培养使用的政策法规、行业内的标准以及人才的考核机制对旅游业人才的培养具有导向作用。而旅游企业和旅游院校(专业)对旅游人才数量和质量的形成,具有直接的影响。

总体而言,我国传统的旅游人才培养模式以学历教育为主,呈现出单向性,在数量和质量上不能很好地契合旅游业发展对旅游业人才的需求。旅游业人才的培养单向地从高等旅游院校或中等职业院校开始,在学校教育过程中,以课堂教授为主,学科特色不突出,专业技术掌握不充分,体验不足,缺乏实践经历,教学模式呈现出单向性,对市场多层次需求反应滞后。进入旅游企业之后,岗位培训忽视了从业人员的职业发展规划信息的采集和响应,对人才再学习、再培训的激励不足。目前单向旅游业人才培养模式的局限性主要有三方面:一是教育理论与实践融合不够,动态响应不足;二是培养模式相关主体对市场多层次需求反应滞后;三是对旅游从业人员职业发展需求信息动态响应不足。分述如下:

由于培养模式中对从业人员职业发展需求信息和市场需求反馈信息的动态响应不足,旅游院校在培养旅游业人才的过程中没有很好地与实践相融合。教材更新不够及时,课堂教授的知识与旅游岗位对人才的技能需求存在不对称性,缺乏与社会动态融合的机制。而且教学以课堂教授为主,学生与老师相互讨论、交流的体验不足,没有很好地实现教学相长,从而学生自主发现问题、分析问题和解决问题的能力有所匮乏,与社会岗位对人才的能力需求还有一定距离。

由于目前培养模式的单向性,相关旅游高等院校在培养旅游业人才的过程中没有及时采集市场需求的特征信息,导致部分信号失真,在专业设置和课程设置方面,未充分响应行业发展需求,涵盖面过广,针对性不足,培养出的学生专业技术能力略显薄弱,对市场多层次的需求反应滞后。

在当前单向人才培养模式中,缺乏对旅游从业人员职业发展需求信息及时响应的机制。旅游院校对学生的职业发展规划了解不够,课程组合与学生发展规划的一致性还有待提升,个性化教学体现不深入。而相关旅游企业没有及时与员工沟通交流,对他们的动态职业规划响应不足,从而部分员工工作热情减退,创造力降低,有些甚至变换到其他行业,造成人员的流失。

以系统视角剖析传统旅游人才培养模式,我们可以发现,培养模式呈现单向性,是旅游人才质量难以提升的关键成因。总体而言,目前的人才培养模式内在自动调节机制不完善,属于开环控制,干扰量会进行发散震荡,系统不能及时减小偏差量,尤其是对旅游从业人员职业发展需求信息和市场需求反馈信息的采集不够重视,响应滞后,且常出现信息不对称现象,从而使得人才培养与市场对旅游业人才数量和质量的需求存在不小的差距。如图1所示:

图1 旅游业人才培养主体关系现状分析

图1 对我国目前旅游业人才培养主体关系的现状进行了分析,清晰地显示出:首先,政府旅游教育管理部门对其他三个培养主体都起着宏观调控作用,但是却缺乏其余三个培养主体对政府旅游教育管理部门的反馈调节作用,使得宏观调控响应滞后。其次,行业协会服务于旅游企业,促进了人才培养规范形成和人才交流使用,但是旅游企业对行业协会的反馈作用却不明显。再者,旅游院校为旅游企业输送了大量人才,但是旅游企业对旅游院校却缺乏反馈作用,信息不对称。总体而言,目前旅游业人才培养主体之间的关系呈现单向性,缺乏主体之间的反馈信息采集与动态响应。

3 反馈控制原理的启示

为完善传统的旅游业人才培养模式,消除目前单向培养存在的局限性,保证信息的完整性和真实性,本文拟引进自动控制中反馈原理思想,作为构建我国旅游业人才培养模式的理论基础。

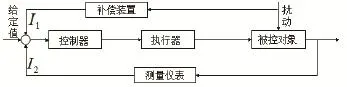

自动控制是指利用控制器使控制对象的某一物理量按一定规律自动变化,如机器人步伐控制、导弹的路径控制等。图2是一个经典的自动控制系统。

图2中的信号,称为反馈信号。反馈信号是从系统输出端取出并反向送回到系统输入端的信号。当反馈信号的符号与被比较信号相反时称为负反馈,相同时则称为正反馈。

图2 经典自动控制系统

反馈控制的原理是指在自动控制系统中,控制装置通过引入被控量的反馈信息,能够不断修正被控量与输入量之间的偏差,从而实现对被控对象进行控制的任务。通过反馈信号的引入,有效抑制了系统中的扰动,避免扰动发生渐扩振荡,从而保持了系统输出的稳定性,提高了系统的控制精度。

引进反馈控制思想,构建反馈培养模式,不断修正被控量(培养的人才)与输入量(培养目标)之间的偏差,可从根本上解决目前单向培养模式存在的严重不足。在培养使用旅游业人才的过程中,相关的各个主体必须意识到前后相连的反馈环的存在,即培养的人才应该满足从业人员职业发展规划和市场变化的需求。并且在培养人才时,应该考虑到各环节的相互作用,当任一环节出现偏差,引起了整个人才培养目标的偏差时,人才培养模式的反馈机制能够发挥作用,进行自动调节,通过对每一环节施加影响,调整培养目标,从而实现人才培养与目标规划的高度契合。

4 构建正负反馈机制及补偿机制的路径和方法

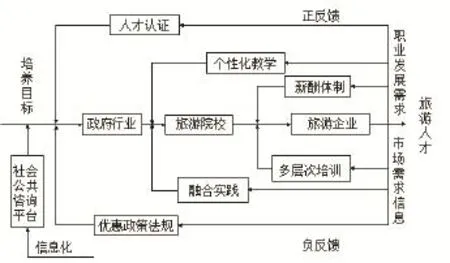

本文引进正负反馈通道,建立信息沟通反馈机制,使得在人才培养过程中,能够及时采集信息并动态响应,保证了信息的完整性和真实性,减少了失真的干扰,能够有效地对错误信息进行过滤、对偏差信息进行校正,真正形成高效的旅游业人才培养模式,从而从数量和质量上满足市场对旅游人才的需求(如图3所示)。

图3 基于反馈控制原理的旅游业人才培养模式

如图3所示,反馈控制原理运用到人才培养模式中,可通过正反馈、负反馈及补偿机制等三条基本路径实现。分述如下:

旅游从业人员职业发展需求信息的采集,能够让人才培养相关主体及时了解旅游业人才的业务水平、心理需求和职业发展规划,以便积极响应,防止信号失真。分述如下:

(1)旅游院校

根据采集到的学生职业发展规划需求正反馈信息,旅游院校能够及时了解旅游专业学生的专业技术掌握情况和他们对未来的职业规划,然后根据学生的发展规划对课程进行组合,推行个性化教学,真正做到因材施教,善于激发和引导学生思考,培养他们的创造力。

(2)旅游企业

根据采集到的从业人员职业发展规划正反馈信息,帮助企业和员工之间进行有效及时的沟通和反馈,深入了解从业人员的职业规划需求,改善员工的薪酬体制和工作环境,针对性地培养员工,帮助他们实现终身教育计划,从而不断学习,不断进步。

(3)政府和行业协会

根据采集到的旅游从业人员职业发展需求正反馈信息,政府和相关行业组织积极对人才绩效进行评定,及时响应人才发展规划需求信息,给予人才相关能力的有效认证,从而提高从业人员的社会地位,激发其工作热情和进取精神。

市场需求信息的采集,能够让人才培养相关主体及时了解游客心理和市场最新的需求,以便动态响应,减小偏差,防止信号失真。分述如下:

(1)旅游院校

根据采集到的市场需求负反馈信息,旅游院校应准确定位人才培养目标,量身定制配套的教学大纲和教材,改革教学方法和教学内容,让理论指导实践,又在实践中发掘真知,切实做到产学研于一体。动态响应,更有针对性地进行课程设置,增加实践课程所占的比例,鼓励学生从社会实践和企业实习中学习知识,探寻真知,从而为社会输送市场所需的合格的旅游业人才,有效实现市场需求和教学的零偏差。

(2)旅游企业

根据采集到的市场需求负反馈信息,企业应该结合从业人员工作特征,分层次进行企业专业技术培训。例如,服务型的人员,应该培训他们的工作热情、服务道德、敬业精神、仪表和言语行为规范等。而技术型的人员,则更应该注重信息化技术的培训,以更接近国内外高精尖的技术,从而进行创新。对于管理型的人员,则应该从战略高度、管理创新等角度进行培训。动态响应市场需求信息,有针对性地培养人才,提升效率,防止失真。

(3)政府和行业协会

根据采集到的市场需求负反馈信息,政府应以制度建设为重点,完善旅游业人才管理体系,推行优惠的人才培养政策,提升人才社会地位,为旅游业人才的发展创造良好的社会环境。而相关行业协会也应建立健全相关制度规定,为旅游业人才发展提供制度保证。动态响应市场需求信息,健全制度规定,为旅游业人才发展提供良好的社会环境,以壮大旅游业人才队伍。

随着大数据时代的到来,云存储、信息通讯等高新技术的学习和运用都对人才核心竞争力起着至关重要的影响。因此,在该反馈人才培养模式中,加入信息化技术运用这一补偿机制,构建开放型的社会公共咨询平台,以期完善我国旅游业人才培养模式。分述如下:

(1)旅游院校

在该社会公共咨询平台上,旅游院校的学生可以不受时间和空间的限制,及时和全国各地的专家、教授、同学进行讨论交流,对课堂学习知识及时运用和反馈。老师也可以搜集同学的反馈信息,动态响应,在线交流,不断改进教学方式和内容,避免课堂单向教学,增强教学体验,真正做到因材施教,实现个性化培养,激发学生的创造力,加强他们获取、分析、利用、创新信息的能力。同时,旅游院校可以了解到企业对人才的具体需求,以此指导教学。

(2)旅游企业

在该社会公共咨询平台上,相关从业人员可以进行在线学习,通过专家库,实现与高等旅游院校教授之间的零距离接触,不断更新和丰满自身知识体系,实现终身教育,增强企业的研发能力。同时,该咨询平台的构建,也加强了旅游院校和企业间的融合发展。旅游院校的学生和老师可以实时咨询市场动态发展,了解企业岗位需求特征,从而更加合理地安排教学。旅游企业也可借此平台,及时向院校咨询理论指导意见,建立旅游业人才实习基地,广泛吸纳人才,实现企业与学校的二元联合培养模式,为企业的发展提供路径和策略。

(3)政府和行业协会

该社会公共咨询平台的搭建,将开启一扇国家旅游教育管理部门和行业协会了解旅游市场和人才发展规划的视窗。在该社会公共咨询平台上,相关教育部门可以更加及时地将平台上的热点问题纳入人才培养规划方案中,以动态满足社会需求。而通过该平台,有代表性的企业家或知名专家也可以直接和相关教育部门和行业协会领导对话,减少信息传递过程中的失真信号,加强相关培养主体间的融合发展。

该社会公共咨询平台的开放,也为所有社会人士提供自主在线学习的机会,可以有效增强公众对旅游业发展的了解,为旅游业与其他产业融合发展提供了更加便捷的平台。同时,该咨询平台也将为旅游业吸纳人才指明路径,构建相对完善的人才终身教育体系,有效扩大人才培养的范围,增加人才的数量,提升人才的质量。

5 结语

本文揭示了目前我国旅游业人才培养模式存在的单向性问题,进而运用反馈控制原理,对旅游业人才培养模式进行创新,构建了基于反馈控制原理的旅游业人才培养模式,并从三个方面提出具体对策,包括:1.构建有关旅游从业人员职业发展需求信息的正反馈机制,使得相关培养主体满足人才职业发展期望。2.构建基于市场需求信息的负反馈机制,使得人才培养与市场需求相适应。3.建立补偿机制,形成开放型的社会公共咨询平台,为相关从业人员提供一个终身教育平台。本文观点为探讨解决当前旅游业人才培养存在的供需脱节及职业教育问题提供了新的思路。

[1] Mayaka M, Akama J S. Systems approach to tourism training and education: The Kenyan case study. Tourism Management, 2007, 28(1): 298-306.

[2] Liu A, Wall G. Planning tourism employment: a developing country perspective. Tourism Management, 2006, 27(1): 159-170.

[3] Hjalager A M. A review of innovation research in tourism. Tourism management, 2010, 31(1): 1-12.

[4] Baum T. Human resources in tourism: Still waiting for change. Tourism Management, 2007, 28(6): 1383-1399.

[5] Hjalager A M, Andersen S. Tourism employment: contingent work or professional career. Employee Relations, 2001, 23(2): 115-129.

[6] Kusluvan S, Kusluvan Z, Ilhan I, et al. The Human Dimension A Review of Human Resources Management Issues in the Tourism and Hospitality Industry. Cornell Hospitality Quarterly, 2010, 51(2): 171-214.

[7] Aldebert B, Dang R J, Longhi C. Innovation in the tourism industry: The case of Tourism. Tourism Management, 2011, 32(5): 1204-1213.

[8] Zagonari F. Balancing tourism education and training. International Journal of Hospitality Management, 2009, 28(1): 2-9.

[9] Cervera-Taulet A, Ruiz-Molina M E. Tourism education: a strategic analysis model. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 2008, 7(2): 59-70.

[10] 宋慧林, 宋海岩.国外旅游创新研究评述.旅游科学, 2013, 27(2): 1-13.

[11] 程柯.旅游业人才培养现状及其培养模式探析.北京城市学院学报,2006 (1): 100-104.

[12] 马勇, 何彪.基于信息时代背景下的旅游业人才培养模式创新.中国人力资源开发,2005 (6): 83-85.

[13] 刘爱利, 张一凡, 姚长宏.旅游管理相关专业课程体系优化设计的规律探讨——以美国康奈尔大学酒店管理专业为例.首都师范大学学报: 自然科学版,2012, 33(4): 42-46.

Research on the Tourism Talents Training Mode Based on the Principle of Feedback Control

Cao Yuwei Wu Bangtao

The international competition of tourism ultimately depends on the quantity and quality of talents. The key to improve the core competitiveness of our country’s tourism industry is cultivating high-quality talents. Given the characteristics of tourism industry and the current problems of the tourism talents training mode, this article analyzes the importance of positive and negative feedback signals from the perspective of system theory, constructs a new tourism talents training mode and at last puts forward suggestions on the tourism talents training mode.

Tourism Industry; Feedback Control; Talents Training

F272.92

A

本文受国家社科基金“我国旅游业创新能力培育与发展研究”(10BJY089)资助。

曹雨薇,上海交通大学安泰经济与管理学院,研究生;武邦涛,上海交通大学安泰经济与管理学院,教授(博导),管理学博士。